阿乙:只要你露出一点缝隙骗子就能钻进去

孙凌宇 宫宇凡 郭婉盈

图/本刊记者 姜晓明

刚一坐下,阿乙掏出一个麻将大小的仪器夹在手指上。夹一下,松开,再夹,再松开,眼睛直勾勾看着显示数字的屏幕,反复确认此时血液里的氧气饱和度。他家离约定的书店很近,走路过来的话,他数过,不到三千步。他是这儿的常客,每年来一百多趟,向端来饮料的服务员道谢时,会自然地喊出对方的名字。

但这次,他不得不打车。经历了茶饭不思的透支式写作,硬挺的身板在高強度使用后因疏于养护而崩坏,大病了一场,人开始顺从,懂得惜命。阿已成了如今的阿乙,年轻时候,人们看见他的第一印象是,这人真瘦。火红T恤衫一穿,像个收拢来的灯笼骨。后来看到病房中拍的照片,几乎认不出来,线条清晰的下巴在药物副作用下浮肿膨胀。现在又瘦了。浓眉被耷下的细碎刘海掩盖,过去眼神里那股警察的威风劲不见了,走路时带着轻微的摇晃,仿佛刚结束出海。

平整的衬衫盖着大小不一的疤痕,分别位于当年差点衰竭的肺部,和被切去啤酒瓶盖大小的右肾。短袖没能遮住的手臂,露出一片淤紫斑点,阿乙习以为常,“一焦虑就长荨麻疹,24小时后会消的。”

写作是脑力活,但也离不开强健的体魄。2016年夏天他死里逃生,第二年开始靠着注射药物恢复,每天都能走六千到一万多步,有时还可以骑四五公里的单车。但这几个月来,药突然不怎么管用了,阿乙去医院的次数越来越频繁,他明显感觉到自己的肺功能在下降,仅仅是出门走路,都会喘气、心率加快,大脑像是控制不了脚步,喝醉酒一样轻飘。

扔进角落的氧气机再次翻出来,一边吸氧一边写作。思考久了、说话久了,都要歇一会儿。书店在商场五楼,刚抵达时,仪器显示,他血液里的氧气值跌到了88,休息一段时间后恢复成95,正常人是99,“要是七十多就死了。”

乡村经验写空后的出路

有人说他是文学的亡命之徒:不写会死,写了丢半条命。指的是他几年前废寝忘食写长篇写到咳血住院。写作,在一些作家看来,是休闲的艺术,在阿乙这儿,是辛勤劳作,需要农耕般的勤勤恳恳。

在朋友眼中,他有点像犯愣的书生。参加任何饭局都要随身携带一两本书,有时看到睡着,有时探出头说几句,纸张之外的热闹,他始终不是全情投入。有次他为写小说研读了好几本医学书,最后认真诊断自己患了“大腿癌”,一群人笑得半死。而在他的自我认知里,很早就认定自己是紧张型人格,怕狗,怕突然关上的门,怕广场上拥挤的人声,写作途中听到外卖小哥敲门,都得心慌一阵。

重病前的很长一段时间,阿乙发了疯似的写,总想着第二天就要写成旷世巨作。每天早上六七点醒来,胡乱刷牙洗脸上厕所,然后立马坐下写作,电动牙刷总是用了一个礼拜就炸毛。父亲反复说了,不要为这些不重要的事情耽误时间,吃饭也是。

他和哥哥都是这套理论的严格遵行者。一家人吃饭,第二道菜刚上,哥哥已经准备放碗,甚至把碗都洗好了。有一回吃糯米炒饭,由于吃得太急,喉咙都割出了血。唯一表示反抗的,是初中读完就不读了的弟弟,如今白天开火锅店,晚上回家打打游戏逗逗孩子,“挺开心的”,匆忙了太久的阿乙意识到,“奋斗不优越于享受,活着幸福快乐就行。”

父亲的严苛有他的道理:乡下娃儿,学历不高,教育和背景都不如人,不抓紧时间怎么办?别人工作6小时,你要工作12小时!警校大专毕业的阿乙牢记于心,出了县城到大城市后,常年为自己的“如此落伍”感到焦虑,害怕因读书少而被耻笑。零几年在《南方体育》工作时,逢人便问“你人生中读过最好的一本书是什么”,欣喜地从前来实习的中大中文系学生口中知道了南美文学爆炸,跟着对方去名为博尔赫斯的书店买书。

经历了媒体、出版,成为职业作家的阿乙自认与世代种田的祖辈无异,他承接了“莽夫”的秉性,写作如同耕作,有时也是盲目的。乡村生活在他身上烙下了全方位的印记,尽管结婚以后知道食物除了泛泛地划分为荤菜素菜米饭,还有类似油爆鳝面这样的存在,但他不好意思地笑笑,“鲍鱼我也吃不出啥”,喜欢的还是儿时最爱吃的鸡蛋和花生,便宜、热量高,管饱。

闭门写作的那几年,他每天咽着从超市囤的面包、牛奶,或是点肯德基的外卖,现在伙食改善了,但那股要抓紧时间的焦虑仍然挥之不去。吃饭时他总是忍不住要干别的事情,比如架着手机看电影,有时还要同时听着有声书。他后来回顾,“这些年对我写作能量消耗最大的事情恰恰是写作。一种毫无纪律、毫无自控性可言的写作毁了我。一个人不能24小时砍树,那会砍死自己的。”

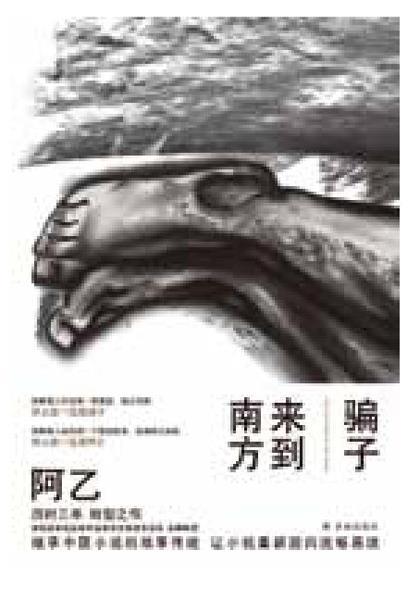

过去几年,他被迫在家休息,零散写的十几篇中短篇小说近日集结成《骗子来到南方》出版。写得少,一方面是害怕再次将自己推向危险边缘,另一方面,则是无奈于“乡村经验已经写空了”。偶尔回江西老家,他发现乡村在消失,只剩下行动不便的老人,和散步过来的野猪野兔。当年念书的小学,如今教室里长满荒草,乡村援建工程为空荡的校园带来崭新的篮球场,连同笔直宽阔的马路以及山头上无人使用的健身设施,形成荒谬奇幻的景象。

阿乙陷入了茫然。故乡的消失于他意味着写作之根的消失,过往的矿源枯竭,又不懂得如何开采外部的新世界。他来北京生活将近20年,依然感觉不过是在大城市作客。“因为你小时候不在这儿,你不是冯唐,你不是苗炜。”他也无意后天培养,待在家里,不愿出门,缺乏那种为了获得素材而主动跟从律师到洗衣女等形形色色的人打交道的决心,就连住了五六年的邻居,也不知道对方多大年纪、什么职业,每次碰面,都只留下一个虚伪的、客气的、礼貌的、不交心的微笑。

《骗子来到南方》的同名小说,故事背景挪到了县城,但县城也在萎缩,不是长久之计。这几年阿乙努力寻找新的写作资源,新书里出现了寓言、故事新编,代表着他各种突围的尝试。这些带有幻想色彩的创作“脱离了现实,又紧扣现实”,虽然目前还没有找到一个决定性的新方向,但是“它们给我提供了一个未来写作的模式——就跟以前的写作不一样了”。

写作习惯同样也在改变。疫情之前,阿乙常去人大作家班找朋友玩,一次遇到阎连科老师,对方作为写作路上的前辈,出于关心,温和地建议他说,“阿乙你有没有想过一个问题,也许一天写800字就够了呢?10天不也8000吗,一个月就是两万四,一年就是二十多万字,也足够出一两本书了。”

阿乙聽了恍然大悟,想起自己过往每天十几个小时、三五千字的拼命写法其实是对体力的滥用,况且在疲劳状态下写出的文字大部分都是无效的,隔天修改时多数会被删掉,算下来其实跟每天800字差不了多少。因此他现在规定自己每天点到为止,写完800字就强制娱乐,去刷抖音,或是玩合成大西瓜等消遣游戏。他万分庆幸自己在四十多岁时及时被点醒,“虽然我看来是一个将亡之人,但这个耐心很救我。如果我还是几千字地写,在一种人快要死了还不赶紧多写一点的状况下创作,估计迟早要崩溃了。”

“哪天如果我因为愤怒而亡,你别奇怪,你别激动”

呕心沥血的《早上九点叫醒我》先后写了五年,修改了十遍。写完之后阿乙说那是他“赌徒式孤注一掷的长篇”,“即使现在突然地震死了,也不会有遗憾。”那段时间的媒体报道中,甚至顺水推舟地出现了骇人的四个字,称它为“枕棺之作”。

住院时,他在医院看见的死者,比在当警察时看见的还要多。墙上的电子屏滚动病人的名字。他便掏出手机拍照,将那些名字用进小说。和跑遍半个巴黎、最终在看到裁缝店招牌时眼前一亮的巴尔扎克一样,阿乙也认为只有现实中真正属于某个人的名字才富有表现力。“父母给他们孩子取的名字,一定比一个作家凭空想的要更好,更具有时代性。”

回到病房,焦虑感成倍袭来,躺在病床上的阿乙天天怕死,怕自己某天醒来,突然失去对四肢的控制,像一只伤痕累累的野猪,身上插满箭,再也站不起来,只能在泥地里面抽搐。他在随笔中描述对死亡的印象,一开始富有侵略性,“死亡像流氓,搬着凳子,大摇大摆走进房间,吃水果,极其细致地吃水果,像一只狍子那样吃水果。”随后变得稀松寻常,“死亡就像收电费的,出现在家门口,通知我们一家人,是时候了。”

几年过去,谈话仍然离不开死亡。他经受死亡,想象死亡,继而在死亡的启发下描写死亡。年轻时他曾对书中的死亡抱有唯美的看法,诗意得就像在公园荡秋千一样。后来看到《茶花女》中对尸体的描写而大受刺激,“一双眼睛只剩下了两个黑洞,雪白的牙齿紧紧地咬合在一起,干枯而又漆黑的长发贴在太阳穴上,稀稀拉拉地遮盖着深深凹陷下去的青灰色脸颊。”死成了一种具象的感官冲击,他在小说中开始练习像法医一样直面现场,并总结为“开棺模式”。

在新书《骗子来到南方》中,他多次运用“开棺模式”,写被活埋后、胀得跟气球一样的死尸;更早之前,他还写过一个取自真实事件、讲述妇女喝农药的小说,叫《敌敌畏》,那时他还在柏油路都没有的镇上做警察,跟着同样年轻、下乡至此的法医去稻田中间,法医将尸体打开,“里头灯红酒绿的,黄的黄,绿的绿,血淋淋的。”阿乙至今记得,毒性发作后,尸体的嘴唇肿得像两根大的烧黑的火腿肠。他拎着塑料袋直哆嗦,忐忑地等待法医将切下的胃挤进来,刚一装下,便忍不住狂吐。老警察站在一旁,说小艾(阿乙本名艾国柱)你真没用。虚弱的小艾敢怒不敢言,心想,“你他妈有用你不来接!”

那次之后,他跟法医还出过好几次现场,加上青少年时期也见到不少死尸,兴许能够解释他小说里为何总是弥漫着黑色、压抑的气息——防水的大坝会塌,学魔法的小孩会没了脑袋。小时候,阿乙在乡镇上学,临近公路的转弯路段时不时发生事故,大卡车速度极快,挂空挡冲下来,路人躲避不及,瞬间被轧成两半,一只脚前一只脚后地散落路边(这一场景也写进了小说)。铁轨更可怕,现场惨不忍睹,尸体用草席盖着,课间,阿乙和同学们怀着害怕又好奇的心情,排着队去看,每次都要等到吹着哨子的大人来驱赶,才一哄而散。

2018年5月12日,浙江桐庐莪山乡先锋书店云夕图书馆,阿乙与读者交流

到了初中,交通宣传力度加大,学校里贴着各类事故照片,贴满一条街那么长,照片里有一对男女,下雨天打着一把伞走,因无暇看路而出了车祸,伞被撞到一边,还是完整的,两个人却相拥着倒在了车轮下。这样的画面刻在了阿乙的脑海里,直到现在,过马路时他都比一般人更慎重,不仅不打伞,而且必须等到100米内没车才肯走。

遇到从弯道开过来的车如果没有及时刹车,站在路中间的阿乙便会涌出一股极度的逆反,本能地站在原地,怒目而视,心里想的是,“你接着开啊!我被你轧死算了!”他因为这种情况跟人吵过一次,最后双方及时被理性制止,没有动手,但他的愤怒并没有熄灭,回忆起来的时候眼睛瞪着斜前方,提高音量,“这时候心里就有50把机关枪想把他扫得干干净净”,咬牙切齿放出狠话,“以后在小说里他们又要被我活埋一次。”

排队时插队的、开车不礼让行人的,但凡不讲规矩的人都是阿乙的眼中钉,他的正义感几乎到了专断的地步,连他自己也掌控不住,甚至想过出门之前,在掌心写上两个字,“制怒”,来作为提醒。遇到餐馆里有顾客揪着服务员的一点点过错闹个没完,一半情况下他能咬牙忍住,跟自己说你掌握的情况不多,不要乱出头;另一半时候则无法忍受,还是会“像傻逼一样拍案站起来”,演武侠片似的大喝一声,“你们也够了!”

鲁智深般的义举过后,阿乙常常陷入愧疚,他说话的声音突然软了下来,滑稽地忏悔,“自己这么一个病人到外面逞能干嘛,你打得过谁,你这个小鸡崽子还想打泰森?”——分不清是反问还是疑问,空气里没有答案,他明白自己大概也难以保证。只好感恩,之所以到现在还没有被毁灭,全赖上帝的照顾和妻子的调教。“我比较记仇,我就发现她的优势,不快的事情不会过两分钟。她说人家让你不愉快你就不愉快啊,说的挺有道理的,但自己真要做到,起码还需要十几年修炼。愤怒好难克制,哪天如果我因为愤怒而亡,你别奇怪,你别激动。”

纪实的乌鸦

上个月出版的《骗子来到南方》,某种程度上也是他正义感洋溢的产物,用以抒发对诈骗这种肮脏事实的强烈愤恨。几年前电信诈骗开始猖獗的时候,每天早上8点,阿乙都会接到“来我办公室一趟”的电话,随后还有各种贷款、收藏的蛊惑,换着名目,一天不下十几个,以至于到后来只要看到陌生来电,都忍不住大骂“操你妈”。有时伤及无辜,电话那头是忘记标注姓名的熟人,对方一阵错愕,小心翼翼地问,“请问是阿乙老师吗?”

捉弄搅扰令他心神不宁,他意识到骗子造成的恐慌是持续性的、前沿性的、全民性的,谁也摆脱不了。如同自己噩梦中显现的,人口局把全人类分成了两个阵营,一半是骗子,另外几十亿的人全是上当受骗的,无一例外。受骗的人负责打两份工,一份养自己,一份养骗子。

对于受骗者,阿乙的情感很复杂,不忍对他们人性的贪婪进行于事无补的指责,更多的是流露出同情与怜悯,觉得人,不论受教育程度如何,好像都不由自主地变成了一个受骗机器。“大数据已经把他们性格上的弱点侦测得一览无遗,只要你露出一点点的缝隙,它就能钻进去。今天你堵截了这个骗子,明天还会上别的当。所以我写这个小说也是想为这个事做一点点的贡献,告诉人们没有什么免费的东西。”

这是他从未有过的写作愿望,希望克隆这个时代,给当前的人以及二三十年后的人留下一份记录。他看了大量新闻报道,搜索十几个县城的数据,找人做口述了解,再结合身边亲朋上当的经历,本着打印机的精神,在一个虚构的县城里如实拼凑出诈骗样本。

同时他也希望借此排遣骗局丛生带来的痛苦,“从政府到个人,从受骗的人,到我们这些子女,都有一种无奈。一看到养老骗局,有人自杀,我心里就很疼,难受死了。我就想这人怎么有幸福的可能性呢?现在我觉得我的亲人里头还有人每天在蠢蠢欲动地要上当。”

钱财的损失只是一方面,在阿乙看来,随之而来还有一连串问题——影响心情、增加生活成本、增加警方办案的警力和工作任务,以至于增加社会的运转成本和政府行政的成本,造成很大麻烦。“那么这个麻烦,我不是专家,我也不是政府官员,我不知道怎么解决,但我觉得作为一个写作者,我能想到的最大的办法,就是写一个东西,把这种荒谬的局面给写出来。当然你仍然还能看到我的不足,我还没有综合到极致。所以我还想如果有别的更好的作家,他有这个愿望,他其实还可以在这上面落笔再写,把这种社会问题用他的方式做出一个解释,然后有利于更多的人认识到恐怖的一面。”

许多作家认为,创作不能太同步于外部世界,不然就跟新闻报道没什么两样。但阿乙不在乎,他迫不及待地提笔疾呼,甚至觉得自己的反应已经很滞后了。如今虽然打击诈骗颇有成效,但还是没有彻底灭绝,新的套路手段仍然像蛆、像苍蝇一样繁衍,因此在这一层面上,阿乙的小说又成了一个预言,一名先知,一只乌鸦。

他曾在一个采访视频中看到,有个骗子被抓以后,很轻蔑地说,“我告诉他我骗了你,那边上当的人说,你这个人怎么说话这么不负责呢,你们是这么好的公司,带我们去实地考察过,你怎么能骗我们说你是骗子呢?”屏幕前的阿乙愤愤不已,骗子对整个社会的轻视仿佛成了对他个人的挑衅,“实际上没有一个骗子,他不是带着极度的嘲笑在行骗。有的人在打电话的时候就已经忍不住笑出声了,直接就说你这个傻逼。但你又不能把他們全杀了,所以我就在想,如果每个骗子都能落到我这个小说的结局是最好的。在真实生活中你能拿他怎么办?这种事只能在小说里完成。”