先秦组合编钟的音列组合

王友华

组合编钟是编钟的一个类别,指由几个编列组合而成的编钟,与之对应的是只包含一个编列的单编列编钟。无论单编列编钟还是组合编钟,同一编列各件乐钟的音构成一个相对完整、独立的音列。组合编钟之组合主要包括编列组合和音列组合,二者互为表里。编列组合是形式,音列组合是体现组合编钟音乐性能的具体内容。与编列组合纷繁复杂一样,组合编钟的音列组合亦因受诸多因素影响而呈现复杂的面貌。

一、先秦组合编钟的音列组合模式

在先秦组合编钟的演进历程中,先民对组合编钟的音列组合进行了不懈的探索,笔者以组合后编钟的音域拓展与否为标准,将这些音列组合模式分拓展类组合和非拓展类组合两类。

(一)拓展类组合

两个编列都有成熟的音列,且音区有所不同,或部分重叠,或无重叠部分,但相互衔接,组合后,两个编列的音列融为一体,编钟的音域得到拓展,这类音列组合模式即为拓展类组合。先秦组合编钟的拓展类音列组合可分两型:同宫型组合;异宫型组合。

1.同宫型组合

调高相同的两个编列组合,其音列组合形式属同宫型组合。以音列的衔接方式为依据,可将先秦组合编钟的同宫型音列组合分三式:叠接式组合;咬接式组合;对接式组合。

叠接式组合是两个编列的音列通过重叠部分音衔接起来的音列组合模式。这一模式中,两个编列的音列调高相同,音域不同,音域较低编列的高音区的一个音或几个音与音域较高编列的低音区的一个音或几个音等高,通过这种衔接方式,两个编列的音列连贯起来,形成一个音域更宽的音列,即通过组合,编钟的音域得到拓展,音乐性能明显提高。例如,墨敢钟和新郑中行工地T615K16编钟的镈与钮钟的正鼓音列组合。

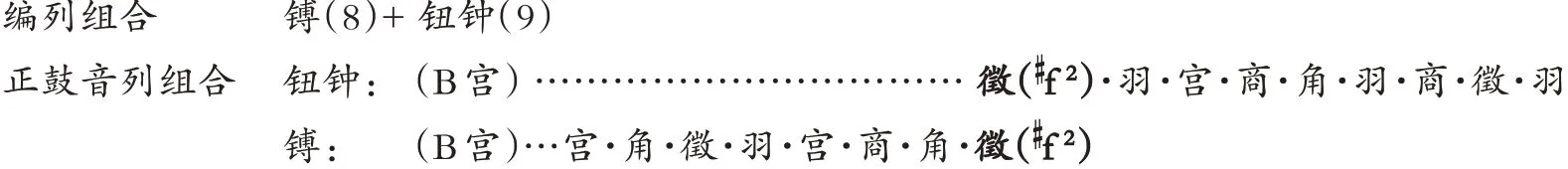

墨敢钟由一个9件成编的钮钟编列和一个8件成编的镈编列组合而成。编镈的音域较低,编钮钟的音域较高,二者调高相同,为B宫。编镈正鼓音的最高音和编钮钟正鼓音的最低音同为徵(f2),通过 徵(f2)的重叠,两个音列衔接起来,成为一个整体。组合后,整套编钟的正鼓音域在编钮钟正鼓音域的基础上向低音方向拓展了十二度,达到三个八度加一个六度。①赵世刚主编:《中国音乐文物大系·河南卷》,郑州:大象出版社1996年版,第314、320页。

图1 墨敢钟组合结构

新郑中行工地T615K16编钟由两个10件成编的钮钟编列和一个4件成编的镈编列组合而成。两个钮钟编列相同,调高相同,音列相同,为重复编列。编镈的音域较低,编钮钟的音域较高,二者调高相同,为G宫。编镈正鼓音最高的两个音与编钮钟正鼓音最低的两个音等高,为角(b1)和徵(d2),通过这两个音的重叠,编镈正鼓音列与编钮钟的正鼓音列衔接起来,成为一个整体,组合后,编钟的正鼓音域在编钮钟正鼓音域的基础上往低音方向拓展了纯五度,②王子初主编:《郑国祭祀遗址出土编钟的考察与研究》,见载《新郑郑国祭祀遗址》,郑州:大象出版社2006年版,第987页。达到三个八度。

咬接式组合即两个编列的音列通过咬合衔接起来的音列组合模式。这一模式中,两个编列的音列调高相同,音域不同,音域较高的编列的几个低音与音域较低的编列的几个高音不同,但这些音高低错落,相互交错,如齿轮咬合一样,相互弥补,通过咬合,两个编列的音列衔接起来,音域得到拓展。例如曾侯乙编钟中层二组甬钟与中层三组甬钟的正鼓音列组合,以及江陵天星观M2编钟一组钮钟与二组钮钟的正鼓音列组合。

曾侯乙编钟中层二组甬钟共12件,中层三组甬钟共10件。其中,中层二组甬钟的第三、四、六号钟的正鼓音分别为“商角”、“徵”和“宫”,这三个音是中层三组甬钟正鼓音列相同位置上所缺少的音。同样,中层三组甬钟第九号钟正鼓音为“商角”,这个音也恰好是中层二组甬钟正鼓音列相同位置上所缺少的音,即两组甬钟的正鼓音列高低错落,相互补充,如同齿轮自然咬合,在咬合衔接区域内形成完整的音链“宫·商·角·商角·徵·羽”。通过组合,不仅甬钟正鼓音列的音域在中层三组甬钟音域的基础上向高音区方向拓展了八度,而且,音列也得到丰富(详情见本文第二部分“曾侯乙编钟组合结构”“江陵天星观M2编钟组合结构”)。

对接式组合即两个编列的音列自然对接的组合模式。这一模式中,两个编列的调高相同,音域不同,音域较低编列的最高音与音域较高编列的最低音是音列里两个相邻的音,从音域和音列角度看,两组乐钟的音列互成顶针之势,自然对接,形成一个整体,组合后,编钟的音域拓宽。例如原金胜村赵卿墓编钟的正鼓音列组合。

太原金胜村赵卿墓编钟由一个5件成编的编镈与一个14件成编的编镈组合而成,二者音域不同,调高相同,为C宫,5件成编的编镈正鼓的最高音为“角(e1)”,14件成编的编镈正鼓的最低音为“徵(g1)”,两组乐钟的正鼓音列都属于五声音阶。五声音阶中,“角”与“徵”互为相邻的音,即两个音列成顶针之势,通过自然对接,编钟的正鼓音域在14件成编的编镈正鼓音域基础上往低音区拓展了八度,③太原金胜村赵卿墓编镈的测音数据见项阳、陶正刚主编:《中国音乐文物大系·山西卷》,郑州:大象出版社2000年版,第360页。音列分析参见王子初:《山西太原金胜村251号大墓出土编镈的乐学研究》,《中国音乐学》1991年第1期,第13-22页。达到四个八度加纯五度。

2.异宫型组合

异宫型组合指调高不同的两个编列组合的音列组合模式。这一模式中,两个编列的音列各自独立、完整,但调高不同。异宫型组合有两种情况,一种是调高相距纯五度(或纯四度)的音列组合,例如虢仲编钟甬钟与钮钟音列的组合,另一种是调高相距并非纯五度(纯四度)的音列组合,如曾侯乙编钟甬钟与钮钟的音列组合以及上层一组钮钟与上层二组钮钟和上层三组钮钟的音列组合。

虢仲编钟由8件甬钟和8件钮钟组合而成,编甬钟音列与编钮钟音列的调高不同,前者为D宫,后者为A宫,由于甬钟的调高与钮钟的调高呈纯五度(纯四度)关系,依“同均三宫”④黄翔鹏:《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》,《民族民间音乐》1986年第3期,第10—19页。逻辑,两组乐钟可以分别在D宫和A宫两个不同的调中组合起来形成一体。若以A为宫,组合后可以形成音域更宽的六声音列“宫·商·角·羽曾·徵·羽”,若以D为宫,组合后可以形成音域更宽的四声音列“宫·角·徵·羽”。甬钟和钮钟的音域不同,甬钟音域低,钮钟音域高,组合之后,音域拓宽了纯四度。

曾侯乙编钟甬钟音列的调高相同,为C宫,钮钟音列的调高分两种,上层一组钮钟音列的调高为E宫,上层二组钮钟和上层三组钮钟音列的调高为G宫。⑤王子初主编:《中国音乐文物大系·湖北卷》,郑州:大象出版社1999年版,第234页。甬钟音列与钮钟音列的组合属于异宫型组合,上层一组钮钟音列与上层二组和上层三组钮钟音列的组合也属于异宫型组合。通过组合,编钟音域得到拓展(详情见图15“曾侯乙编钟组合结构”)。

(二)非拓展类组合

两个编列组合后,编钟的音域不变,即音域没有得到拓展,这类组合的音列组合模式即为非拓展类组合。非拓展类组合分两型:重合型组合;缺位型组合。

1.重合型组合

两个编列的乐钟数量相同,调高相同,音列相同,音域相同,即两组乐钟的音列相互重合。组合后,编钟的音列不变,音域不变,音乐性能没有得到有效的提高。例如金城路2号坑编钟两组钮钟正鼓音列的组合。

金城路2号坑编钟由一个4件成编的编镈和两个10件成编的编钮钟编列组合而成,其中,两组钮钟的调高相同,为G宫,正鼓音域相同,音列一致,都为“角(b1)·徵·羽·宫·商·角·羽·商·角·羽”,即两组钮钟的正鼓音列完全重合,组合后,音列不变,音域不变,除了可以提高音量外,编钟的音乐性能基本不变。

图5 金城路2号坑编钟钮钟组合结构

2.缺位型组合

两个编列组合,其中,一个编列有成熟的音列,另一个编列没有成熟的音列,即成熟音列缺位,其音列组合可称之为缺位型组合。组合后,编钟的音列不变,音域不变,即音乐性能基本不变。例如宝鸡太公庙秦武公编钟的音列组合。

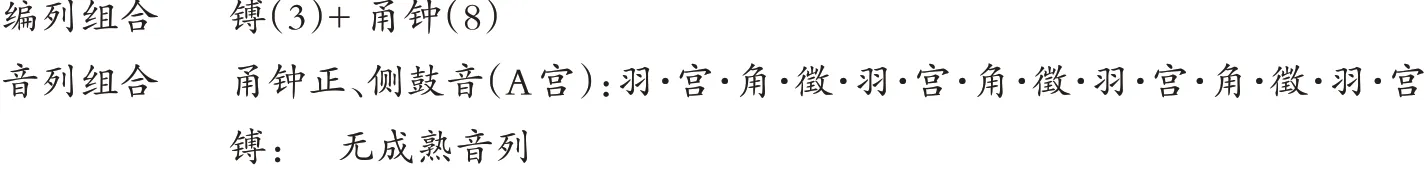

宝鸡太公庙秦武公编钟由8件成编的编甬钟与3件成编的编镈组合而成,其中,编甬钟有成熟的音列,但编镈的音列不成熟,即缺乏成熟的音列,镈与甬钟组合后,整套编钟的音列没有得到丰富,音域亦无变化,编钟的音乐性能基本不变。

图6 宝鸡太公庙秦武公编钟组合结构

以上探讨的是先秦组合编钟中相关联的两个编列的音列组合模式,实际上,先秦组合编钟中,有的包含两个编列,有的包含三个或三个以上编列,包含三个或三个以上编列的编钟的音列组合模式比较复杂,可能只有一种音列组合模式,也可能混合使用多种音列组合模式。

二、先秦组合编钟音列组合的演进历程

先秦组合编钟的音列组合模式因时而异,具有鲜明的时代特征,其演进历程可分五个阶段:西周中期和西周后期、西周末和春秋早期、春秋中期、春秋晚期和战国早期、战国中期和战国晚期。

(一)西周中期和西周后期组合编钟的音列组合

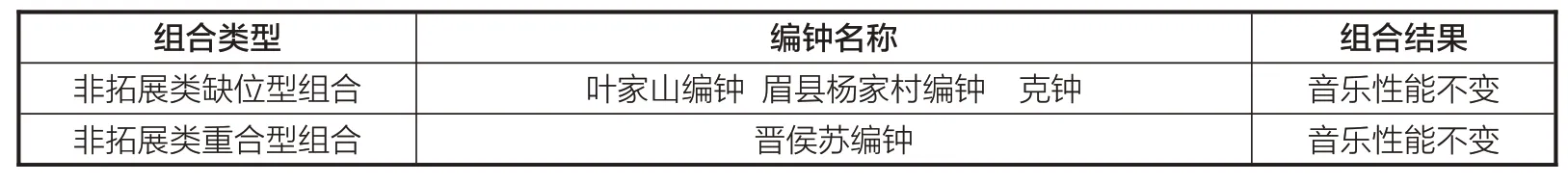

出土的西周中期和西周后期的组合编钟中,可资分析的有四例。这一时期甬钟的音列成熟,但镈没有成熟的音列,⑥王友华:《先秦大型组合编钟研究》,中国艺术研究院2009年博士学位论文,第269页。由镈和甬钟组合而成的组合编钟(叶家山编钟⑦黄凤春、黄建勋:《论叶家山西周曾国墓地》,载《随州叶家山西周早期曾国墓地》,北京:文物出版社2013年版,第262—263页。、眉县杨家村编钟、克钟等)的音列组合模式属于非拓展类缺位型组合。

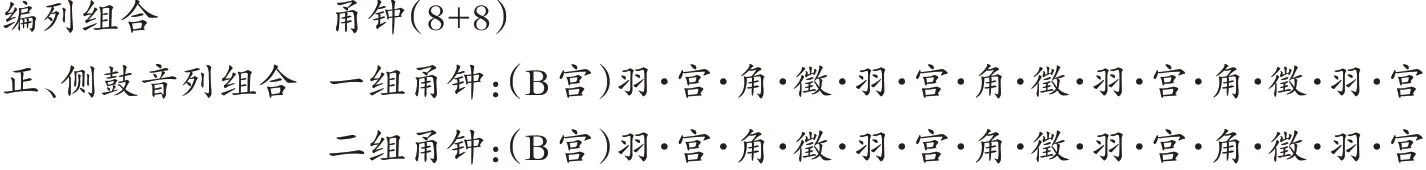

图7 晋侯苏编钟组合结构

晋侯苏编钟的一组和二组乐钟数量相同,皆为8件甬钟,两组乐钟的音列相同,音域相同,调高相同,为B宫,⑧王子初:《中国音乐考古学》,福州:福建教育出版社2003年版,第594页。属重复编列,其音列组合模式为非拓展类重合型组合。

四例组合编钟中,三例编钟的音列组合模式为非拓展类缺位型组合,一例编钟的音列组合模式为非拓展类重合型组合,都没有通过组合有效地提高编钟的音乐性能,显然,这一时期组合编钟的音列组合处于初级阶段。

(二)西周末和春秋早期组合编钟的音列组合

出土西周末和春秋早期的组合编钟中,出土地明确且编列比较清晰的有四例,分别为虢仲编钟、礼县大堡子山秦公编钟、宝鸡太公庙秦武公编钟、章丘小峨眉山编钟。这一时期句鑃的音列状况尚不清楚,故含有句鑃的武章丘小峨眉山编钟的音列组合情况无法讨论。

礼县大堡子山秦公编钟和宝鸡太公庙秦武公编钟都由3件镈和8件甬钟组合而成,这一时期镈仍无成熟音列,故这两例组合编钟的音列组合模式为非拓展类缺位型组合。

虢仲编钟由8件甬钟和8件钮钟组合而成。前文分析表明,其音列组合模式属于拓展类异宫型组合,通过组合,既可旋宫转调,亦可拓宽编钟的音域,明显提高了编钟的音乐性能。

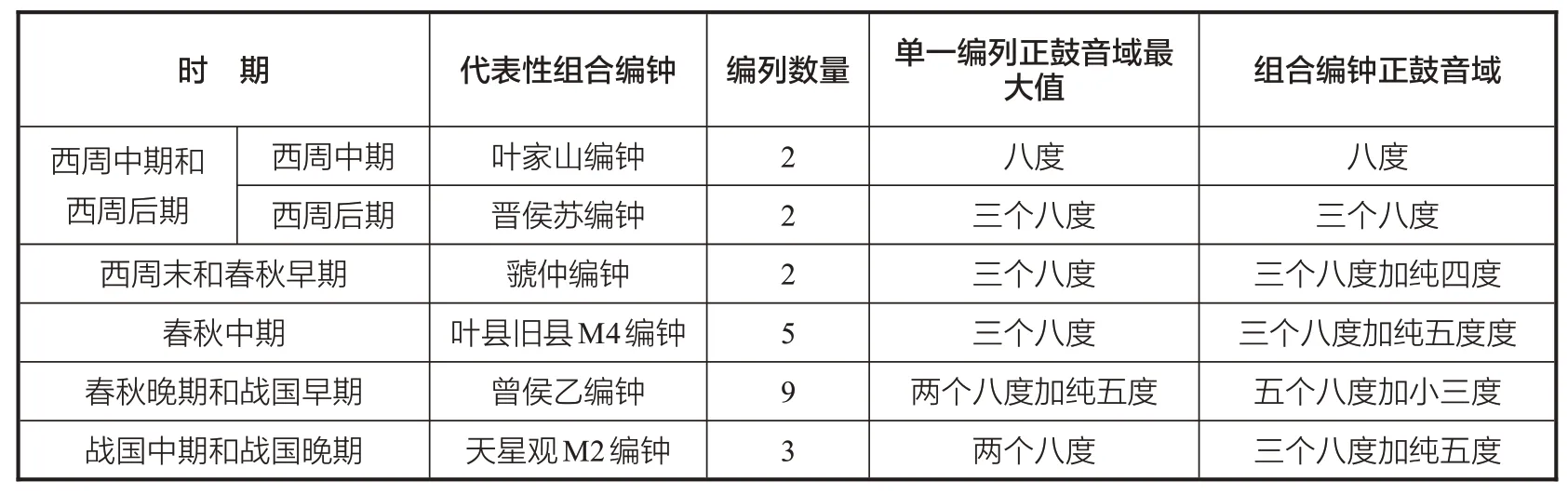

表1 西周中期和西周后期组合编钟音列组合类型表

表2 西周末和春秋早期组合编钟音列组合类型表

这一时期的音列组合模式既有前一时期已经存在的非拓展类组合,也出现了能够有效提高编钟音乐性能的拓展类组合,与西周中期和西周后期的组合编钟相比,音列组合实现了突破,开启了通过组合提高编钟音乐性能的大门,具有里程碑意义。

(三)春秋中期组合编钟的音列组合

出土的春秋中期的组合编钟中,出土地明确且编列比较清晰的有二十一例,其中,长治分水岭M270编钟、长治分水岭M269编钟、长清仙人台M6编钟、澄城刘家洼芮国墓M3编钟、沂水刘家店子M1编钟和新郑李家楼编钟等六例编钟或为明器,或残缺。随州枣树林曾公求编钟和曾侯得编钟出土时间不长,测音数据尚未公布,音列组合难以分析,其余十三例组合编钟的音列组合可资分析。

墨敢钟的音列组合情况在前文的音列组合模式部分已进行过分析,属拓展类同宫型叠接式组合。

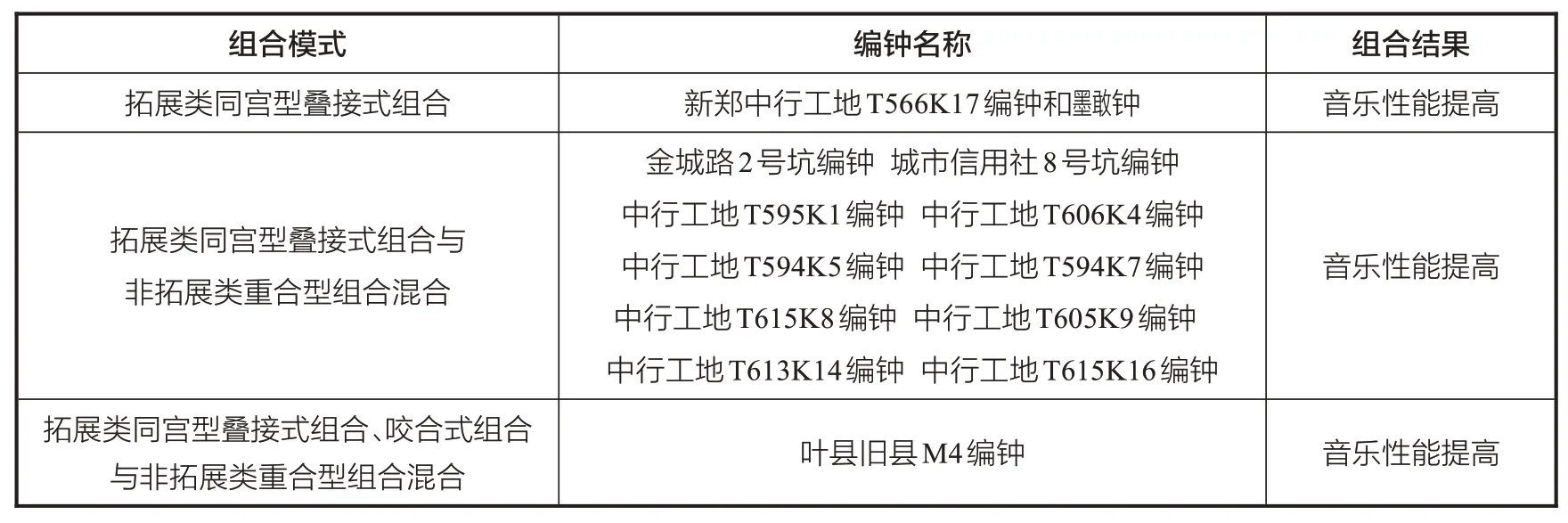

金城路2号坑编钟、城市信用社8号坑编钟、中行工地T605K9编钟、中行工地T613K14编钟、中行工地T615K16编钟、中行工地T595K1编钟、中行工地T606K4编钟、中行工地T594K5编钟、中行工地T594K7编钟、中行工地T615K8编钟等十例编钟的组合模式相同,都由4件镈和两个10件成编的钮钟编列组合而成,音列组合情况相同,每套编钟的三个编列调高相同,都为G宫,其中,两组钮钟的正鼓音列相同,⑨王子初:《郑国祭祀遗址出土编钟的考察与研究》,第959—991页。音列组合模式为非拓展类重合型组合。编镈正鼓音列最高的两个音与编钮钟正鼓音列最低的两个音相同,为角(b1)·徵(d2),音列组合模式为叠接式组合。即这十套组合编钟的正鼓音列组合混合使用了两种不同的组合模式,即拓展类同宫型叠接式组合与非拓展类重合型组合的混合,其中,两个钮钟编列的正鼓音列组合没有提高编钟的音乐性能,但编镈正鼓音列与编钮钟正鼓音列的组合则拓宽了音域,组合后,整套编钟的音域在钮钟音域的基础上向低音区拓展了五度,达到三个八度,明显提高了音乐性能(组合详情见前文音列组合模式部分的“新郑中行工地T615K16编钟组合结构”)。

新郑中行工地T566K17编钟由4件镈和10件钮钟组合而成,与以上十例组合编钟相比,少了一个重复的钮钟编列,音列组合中没有重合型组合,但镈与钮钟的音列组合模式与这十例编钟的音列组合模式相同。

叶县旧县M4编钟由五个编列组合而成,各编列的调高相同,为D宫。⑩王子初:《太原金胜村251号春秋大墓出土编镈的乐学研究》,第96页。一组镈正鼓的最高音和二组镈正鼓的最低音同为“徵”(a),两组镈的音列组合模式为拓展类同宫型叠接式组合。二组镈正鼓的最高音和编钮钟正鼓的最低音都是徵(a1),二者音列的组合模式亦为拓展类同宫型叠接式组合。乙组甬钟的正鼓音列与钮钟的正鼓音列的组合属于拓展类同宫型叠接式组合与咬接式组合的混合,乙组甬钟正鼓音列与二组镈正鼓音列的组合也属于拓展类同宫型叠接式组合与咬接式组合的混合。甲组甬钟正鼓音列与乙组甬钟正鼓音列的组合模式为非拓展类同宫型重合式组合与拓展类同宫型咬合式组合的混合。即叶县旧县M4编钟音列组合混合使用了多种组合模式,通过组合,整套编钟的正鼓音域明显拓宽,达到三个八度加纯五度。

春秋中期,随着组合编钟规模的扩大,组合编钟的音列组合模式呈多样化格局,通过不同组合模式的混合使用,编钟的音乐性能明显提高,组合编钟基本成熟,不过,不少编钟仍采用非拓展类重合型组合模式,音乐性能仍有提高的空间。

图8 叶县旧县M4编钟的组合结构

(四)春秋晚期和战国早期组合编钟的音列组合

现存春秋晚期和战国早期的组合编钟中,出土地明确且编列比较清晰的有三十一例,其中,八例的音列情况比较明晰。太原金胜村赵卿墓编钟的音列组合在前文音列组合模式部分已有分析,属于拓展类同宫型对接式组合。

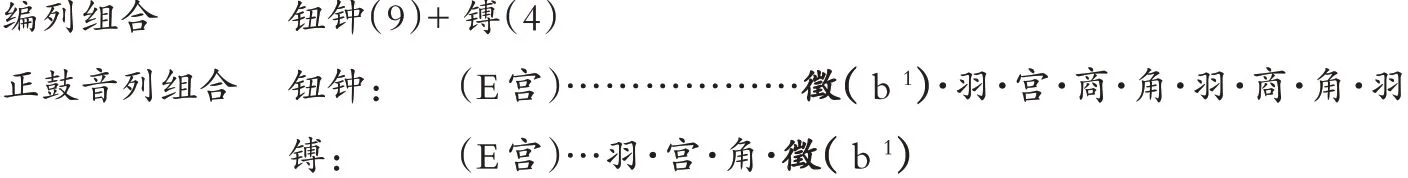

八例组合编钟中,有四例编钟的音列组合模式相同,为拓展类同宫型叠接式组合。鄱子成周编钟由9件钮钟和8件镈组合而成,两组乐钟的音域不同,调高相同,为A宫,两个编列的正鼓音列通过重叠徵(e2)衔接起来,组合后,全套编钟正鼓音域在钮钟正鼓音域的基础上向低音区拓展了十二度。⑪王友华:《先秦编钟研究》,桂林:广西师范大学出版社2013年版,第360页。淅川徐家岭M3编钟由9件钮钟和8件镈组合而成,两组乐钟的音域不同,调高相同,为A宫,两个编列的正鼓音列通过重叠徵(e2)衔接起来,组合后,编钟的正鼓音域在钮钟正鼓音域的基础上向低音区拓展了十二度。⑫赵世刚主编:《中国音乐文物大系·河南卷》,第105、321页。滕州庄里西村编钟由9件钮钟和4件镈组合而成,两组乐钟的音域不同,调高相同,为E宫,两个编列的正鼓音列通过重叠徵(b1)衔接起来,组合后,编钟正鼓音域在编钮钟正鼓音域的基础上向低音区拓展了小七度。⑬周昌富、温增源主编:《中国音乐文物大系·山东卷》,郑州:大象出版社2001年版,第46、342页。临沂凤凰岭编钟由9件钮钟和9件镈组合而成,9件镈分两个编列,一组镈4件,无测音数据,二组镈5件,音列清晰,二组镈和钮钟的音域不同,调高相同,为E宫,两个编列的正鼓音列通过四个音(徵)(g1)·羽(c2)·宫(e2)·商(f2)的重叠成为一个整体,音域在钮钟正鼓音域的基础上向低音区拓展了小三度。⑭周昌富、温增源主编:《中国音乐文物大系·山东卷》,第334、341页。邳州九女墩2号墩M1编钟由8件钮钟与6件镈组合而成,音列组合采用拓展类同宫型咬接式和叠合式结合的组合模式,两组乐钟的音域不同,调高相同,为E宫,两个编列的正鼓音列通过徵(b1)和羽(c2)的咬合和重叠成为一个整体,编钟的正鼓音域在钮钟正鼓音域的基础上向低音区拓展了八度。⑮王子初:《中国音乐文物大系·江苏卷》,第182、200页。邳州九女墩2号墩1号墓编钟的音列分析参见王友华:《先秦编钟研究》,桂林:广西师范大学出版社2013年版,第379页。

表3 春秋中期组合编钟的音列组合类型表

图9 鄱子成周编钟组合结构

图10 淅川徐家岭M3编钟组合结构

图11 滕州庄里西村编钟组合结构

图12 临沂凤凰岭编钟组合结构

图13 邳州九女墩2号墩M1编钟组合结构

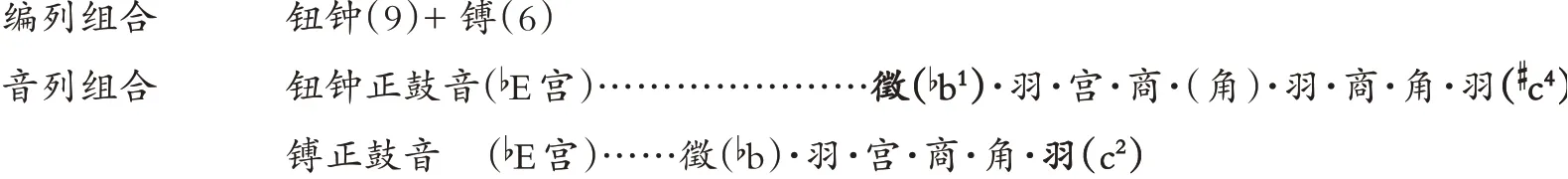

辉县琉璃阁甲墓编钟由9件钮钟、8件甬钟和13件镈组合而成,13件镈分两个编列,一组镈4件,二组镈9件。其中,甬钟编列缺乏测音数据,其他三组乐钟的音域不同,调高相同,为G宫,一组镈正鼓的最高音为徵(e),二组镈正鼓的最低音为羽(f),两组镈正鼓音列的组合模式为拓展类同宫型对接式组合。二组镈正鼓音列与钮钟正鼓音列则通过重叠徵(e2)进行衔接,音列的组合模式为拓展类同宫型叠接式组合,通过混合使用两种组合模式,编钟的正鼓音列音域达五个八度加一个小三度,与曾侯乙编钟的音域等宽。⑯赵世刚主编:《中国音乐文物大系·河南卷》,第108页。

图14 辉县琉璃阁甲墓编钟组合结构

图15 曾侯乙编钟组合结构

曾侯乙编钟由65件乐钟构成,甬钟45件,钮钟19件,镈1件。甬钟分五个编列(11+12+10+3+10),钮钟分三个编列(6+6+7)。其中,五个甬钟编列的调高相同,为C宫,钮钟的调高分两种,上层一组钮钟为E宫,上层二组钮钟和上层三组钮钟为G宫,即甬钟音列与钮钟音列的组合为拓展类异宫型组合,上层一组钮钟音列与上层二组和上层三组钮钟音列的组合亦属异拓展类宫型组合。五个甬钟编列的音列组合混合使用了多种组合模式,下层一组甬钟与下层二组甬钟正鼓音列通过重叠“商(D2)”进行衔接,下层二组甬钟与中层三组甬钟正鼓音列通过重叠“徵(G3)”进行衔接,中层一组甬钟与中层二组甬钟音列仅一个音之差,兼具重合型组合和咬合式组合的特征,中层二组甬钟和三组甬钟正鼓音列的组合属于拓展类同宫型咬合式组合。镈与甬钟的音列组合属于非拓展类缺位型组合。整套编钟的音列混合使用多种多种组合模式,音域得到充分拓展,为五个八度加一个小三度。⑰王子初主编:《中国音乐文物大系·湖北卷》,郑州:大象出版社1999年版,第317页。曾侯乙编钟下层一组甬钟和下层二组甬钟经过异动,下层一组1号甬钟已经撤掉,为该组的最低音,正鼓音为“羽”,下层一组3号甬钟为原下层二组6号钟,正鼓音为“徵角”。本文采用的是异动前甬钟的原始音列。

春秋晚期和战国早期,组合编钟采用多种音列组合模式,绝大部分组合编钟放弃了对提高音乐性能意义不大的非拓展类缺位型组合模式,也很少使用对提高编钟音乐性能意义不大的非拓展类重合型组合模式,组合编钟中各编列的音列一般都可以相互补充,通过组合,拓宽了音域,丰富了音列和音色,编钟的音乐性能达到空前的高度,标志着组合编钟进入辉煌时期。

表4 春秋晚期和战国早期编钟音列组合类型表

(五)战国中期和战国晚期组合编钟的音列组合

现存战国中期和战国晚期的组合编钟中,出土地明确且编列比较清晰的有十二例,其中,保存较好且音列可资分析的有公孙朝子编钟和天星观M2编钟两例。

公孙朝子编钟由9件钮钟和8件镈(存7件)组合而成,编镈和编钮钟的音域不同,调高相同,为C宫,两个编列的正鼓音列通过重叠“徵”(g1)进行衔接,成为一个整体,编钟的正鼓音域在钮钟正鼓音域基础上向低音区拓宽了十二度。⑱周昌富、温增源主编:《中国音乐文物大系·山东卷》,第343、335页。江陵天星观M2编钟由22件钮钟和10件镈组合而成,钮钟分两个11件成编的编列。三个编列音域不同,调高一致,为F宫,编镈正鼓音列和一组编钮钟正鼓音列通过重叠“徵”(c2)成为一个有机整体,一组钮钟的正鼓音列和二组钮钟的正鼓音列通过“宫·羽曾·商角·徵”与“商·角·徵·商曾”的咬合,相互补充,形成完整音链“宫·商·角·羽曾·商角·徵”,从而将两个音列衔接起来。整套编钟的正鼓音列组合通过混合使用拓展类同宫型叠接式组合和咬接式组合,拓宽了音域,达到三个八度加一个增五度。⑲邵小洁:《楚钟研究》,北京:中央音乐学院出版社2010年版,第254—255页。

图16 公孙朝子编钟组合结构

图17 江陵天星观M2编钟组合结构

战国中期和战国晚期,组合编钟已经衰落,通过组合提高音乐性能的编钟数量较少,不过,组合编钟的音列组合模式与春秋晚期和战国早期编钟音列组合模式相似,主要采用拓展类同宫型对接式组合、叠接式组合和咬接式组合等对提高编钟音乐性能比较有效的音列组合模式。

三、音列组合与先秦组合编钟的音域

编钟的音乐性能主要由音列的密度和音域的宽度两个因素决定。音列组合对先秦组合编钟的音列密度和音域宽度都有影响,其中,对音域宽度的影响尤其显著。先秦组合编钟的音列密度和音域宽度皆随时间推移而增加,标志着先秦组合编钟的音乐性能随时间的推移而逐步增强。先秦组合编钟音列密度的演进线索比较清晰,西周时期主要为四声音列“宫·角·徵·羽”,西周末和春秋早期主要为五声音列“宫·商·角·徵·羽”,春秋中期开始,音列变密的步伐逐渐加快,至战国早期,十二声齐备。

先秦组合编钟的音域变化情况则比较复杂,这里从两个方面进行分析。

(一)先秦组合编钟音域的拓展方式

先秦组合编钟音域的拓展方式有三种:扩大编列;突破音位排列规范;发挥编列组合的潜力。

1.通过扩大编列拓宽音域

编列随时间推移而扩大是先秦主要青铜乐钟编列的共同特征。西周早期至西周后期,甬钟编列从3件、4件增加到8件,春秋中期以后出现多样化局面,战国时期,最多达到12件。镈的编列从西周时期的1件、3件到春秋中期增加到4件,春秋中晚期开始出现多样化局面,最多增加到14件。早期钮钟的编列为8件、9件,至战国时期,最大的编列达到14件。编列的扩大为编钟音域的拓展提供了方便,例如:西周中期,4件成编的甬钟正鼓音域为一个八度,西周后期,8件成编的甬钟正鼓音域扩大至三个八度。

2.通过突破音位排列规范拓宽音域

西周时期,编钟的音位排列有明确规范,4件成编的甬钟的正鼓音位排列形式为“羽·宫·角·羽”,8件成编的甬钟的正鼓音位排列形式为“羽·宫·角·羽·角·羽·角·羽”,不管是4件成编的编列还是8件成编的编列,编列首钟正鼓音(最低音)都为“羽”。梳理甬钟音位排列线索可以发现,春秋早期及以前,甬钟编列首钟的正鼓音都是“羽”,从春秋中期开始,随着甬钟编列扩大,先民不断将甬钟编列首钟正鼓音往低音方式延伸,以拓宽音域,春秋中期,甬钟编列首钟正鼓音往低音方向延伸至“徵”,春秋中期偏晚延伸至“角”,战国初期延申至“商”。⑳王友华:《先秦编钟研究》,第354页。可以看出,与西周时期相比,战国时期,甬钟编列的最低音从“羽”延伸至“商”,向低音方向拓展了纯五度。

3.通过编列组合拓宽音域

通过扩大编列和突破音位排列规范两种方式可以有效拓宽编钟的音域,但是,拓宽的幅度有限,原因有二。

尽管先秦各类青铜乐钟的编列随时间的推移而逐渐扩大,但是,编列规模并未无限扩大,显然,编列规模受到限制。以甬钟为例,西周中期,甬钟一般4件成编,西周后期,甬钟编列已经扩大到8件,但是,至战国时期,最大的编列也仅仅12件。即西周后期以降,甬钟编列扩大的幅度并不大,仅仅4件。钮钟编列和镈编列情况也与此类似。本来通过扩大编列可以尽可能拓宽音域,但是,先民在扩大编列规模方面体现了明显的克制,其原因不得而知。既然编列不能无限扩大,通过扩大编列拓宽音域就受到了制约。

音列的密度随时间推移而加大,抵消了编列扩大带来的音域拓展空间。音列的密度与编列的大小有一定关联,但并非成严格的比例关系。以甬钟为例,从西周后期至战国时期,编列从8件最多增加至12件,增加的最大数量仅为4件,而甬钟音列从四声增加至十二声,由于音列密度大幅度增加,编列规模扩大的幅度较小,导致单一编列的音域不仅没有扩大,反而缩小了。例如,西周后期的晋侯苏编钟甬钟的编列为8件,音列为四声音列,音域为三个八度,战国早期的曾侯乙编钟中层二组甬钟的编列为12件,与晋侯苏编钟相比,编列仅增加4件,但是,音列密度大幅度增加,导致音域不仅没有扩大,反而收窄至两个八度加纯五度。

与扩大编列和突破音位排列规范相比,不同编列的组合在拓展编钟音域方面有明显的优势,不仅可以有效突破单一编列音域限制,而且,随着时间的推移,组合编钟的编列数量也逐渐增加,使编钟的音域有广阔的拓展空间,因此,不同编列的组合成为扩大编钟音域的极佳方式。例如,曾侯乙编钟单一编列的最大音域的编列为中层二组甬钟,音域为两个八度加纯五度,九个编列组合后,音域超过五个八度。

(二)先秦组合编钟音域拓展轨迹

编列组合诞生的动机并不是拓宽编钟的音域。前文分析显示,先秦组合编钟的音列组合模式分拓展类组合和非拓展类组合两大类,其中,西周中期和西周后期的音列组合模式都属于非拓展类,都没有通过组合有效拓宽编钟的音域,显然,组合的动机不在于提高编钟的音乐性能,而在于礼的需求。最早的拓展类组合出现于西周末和春秋早期,即西周末和春秋早期以后,先民才开始发掘组合的潜力,扩大编钟的音域,此后的组合编钟中,音列组合模式以拓展类组合为主。

从礼乐功能的角度看,拓展类组合与非拓展类组合明显不同。

非拓展类组合属于礼功能组合,组合前后编钟的音乐性能基本不变,组合的目的不在于乐,而在于形式,即侧重礼功能。缺位型组合主要涉及镈与其他类型青铜乐钟的组合,镈的音列成熟于春秋中期,此前,镈的功能侧重于礼,故自镈进入乐悬至春秋早期,镈与其他类型青铜乐钟组合,其音列组合模式都属于缺位型组合。重合型组合中,最典型的是河南新郑出土的十套组合编钟,每套编钟都由一个4件成编的镈编列和两个10件成编的钮钟编列组合而成,出土时,簨簴清晰,24件乐钟分三层悬挂,两个钮钟编列分别位于上层和中层,镈悬于下层,每套编钟中的两个钮钟编列的编列、音列、音域、调高相同,属于重复编列,其音列组合模式属于重合型组合,钮钟编列的组合对提高编钟的音乐性能意义不大,组合的动机当主要在于礼的需求。

拓展类组合属乐功能组合,通过组合,编钟的音乐性能明显提高,组合的目的主要在于乐,即侧重乐功能。同宫型组合中,对接式组合可以利用有限数量的乐钟最大限度地拓宽编钟的音域。从拓宽编钟音域效率角度看,叠接式组合和咬接式组合逊于对接式组合,但亦能有效提高组合编钟的音乐性能。异宫型组合能在不同调高上演奏,亦能拓宽音域,有的还可旋宫转调,提高编钟音乐性能的方式与同宫型组合模式不完全相同。

乐功能组合诞生的时间大幅度晚于礼功能组合诞生的时间,表明先民在组合编钟诞生一段时间之后才开始利用组合拓宽编钟的音域,不过,组合在拓宽编钟音域方面的价值被发掘之后,组合编钟音乐性能的潜力逐渐得到充分的开发,在音列密度不断加大的同时,通过组合不断拓宽编钟的音域。由于组合在提高编钟音乐性能方面的价值是在组合实践中逐渐被发现和利用的,因此,先秦组合编钟的音域拓展有明显的时代特征,详情如表5所示。

表5 先秦组合编钟正鼓音域变化表

表5显示,西周中期和西周后期,先秦组合编钟单编列正鼓音的音域从一个八度拓展至三个八度,西周后期至春秋中期,这一域值保持不变,自春秋晚期始,则逐渐变窄,至战国中期,只有两个八度。但是,自西周末开始,组合编钟的音列组合模式由早期的礼功能组合变为乐功能组合为主的组合,即由非拓展类组合变为以拓展类组合为主的组合模式,构成组合编钟的编列数量逐渐增加,组合编钟正鼓音域逐渐拓展,至战国早期达顶峰,战国中期则明显收窄。

先秦组合编钟正鼓音域的演进轨迹与组合编钟的音列组合模式的演进轨迹和构成组合编钟的编列数量演进轨迹高度一致,也直观地体现了先秦组合编钟的兴衰轨迹。

四、结 语

先秦组合编钟的音列组合模式分两类:拓展类组合和非拓展类组合。拓展类组合分两型:同宫型组合和异宫型组合。同宫型组合分三式:叠接式组合、咬接式组合、对接式组合。非拓展类组合分两型:缺位型组合、重合型组合。非拓展类组合对提高编钟的音乐性能意义不大,属于礼功能组合。拓展类组合可以有效提高编钟的音乐性能,属于乐功能组合。

早期组合编钟的音列组合模式为非拓展类组合,拓展类组合诞生于西周末。拓展类组合诞生之后,组合编钟在音列密度逐渐加大的同时,音域也逐渐拓宽。西周后期,组合编钟的正鼓音域为三个八度,西周末为三个八度加纯四度,战国晚期拓宽至五个八度加小三度,战国中期以后,收窄至四个八度以内。

先秦组合编钟的音列组合与先秦组合编钟的演进基本同步,经历了诞生、初步发展、成熟、辉煌和衰落等阶段,具有明显的时代特征,其演进历程可分以下五个阶段:

西周中期和西周后期,组合编钟的音列组合模式为非拓展类缺位型组合和重合型组合,没有通过组合有效提高编钟的音乐性能,音列组合处于初级阶段。

西周末和春秋早期,组合编钟的音列组合实现了突破,拓展类异宫型组合的出现标志着编钟开启了通过组合拓宽音域从而提高音乐性能的大门,具有里程碑意义。

春秋中期,组合编钟的音列组合采用了拓展类同宫型叠接式组合、咬接式组合,也采用了非拓展类重合型组合以及多种组合模式混合使用的方式,在音列密度加大的同时,有效拓展编钟的音域,音列组合基本成熟,不过,由于仍然存在非拓展类重合型组合,组合编钟的音乐性能仍有提高的空间。

春秋晚期和战国早期,先民很少使用对提高组合编钟音乐性能意义不大的非拓展类组合,主要采用拓展类同宫型叠接式组合、咬接式组合等多种组合模式混合使用的方式,在音列密度进一步加大的同时,充分拓宽编钟的音域,充分发挥组合编钟音乐性能的潜力,组合编钟进入鼎盛时期。

战国中期和战国晚期,组合编钟式微,数量少,规模小,明器较多,尽管仍有部分编钟通过组合提高编钟的音乐性能,且音列组合模式与春秋晚期和战国早期的音列组合模式相似,但因受组合编钟规模等因素的制约,组合编钟的音乐性能明显逊于前一时期。

从功能视角看,西周末是先秦组合编钟音列组合的转折点,此前,音列组合属礼功能组合,此后,音列组合的乐功能属性随时间推移而逐渐加强,春秋晚期和战国早期达到顶峰。不过,礼功能组合并未完全退出舞台,而是顽强存续,瓜瓞绵绵。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一