仇恨犯罪成因的犯罪学解析与动态模型构建

孙嫣然

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

近年来,随着中国社会经济快速发展,不同阶层、群体之间的利益诉求日益多元化,由此产生的纠纷冲突也日益复杂,并难以平复、消弭。随着矛盾的不断累积,诸如医闹事件、泄愤无差别杀人、仇恨妇女甚至地域歧视等引发的以仇恨为动机的犯罪不时发生。由于仇恨犯罪与刑法密不可分地联系在一起,如何看待和应对仇恨犯罪具有很强的规范性。事实上,国际社会早已开始从法律层面讨论此类表现出仇恨动机的犯罪行为,大多数普通法国家不得不出台专门针对“仇恨犯罪”的立法。最近美国频频发生针对亚裔的犯罪行为更是将仇恨犯罪的讨论推向高潮。与有立法做背书的美国及其他西方国家的仇恨犯罪不同,中国法学界尚未就仇恨犯罪的概念和成因达成一致意见,故本文首先对此问题进行探索、梳理和剖析,然后构建以情绪认知为核心的仇恨犯罪行为模型,修正以被害人为中心的仇恨犯罪恢复性程序,探索仇恨犯罪的阻断机制。

一、仇恨犯罪与犯罪学成因

以联邦立法为依托,美国主流观点认为:仇恨犯罪是基于受害者实际或感知的种族、肤色、宗教、国籍、性别、性取向、性别认同或残疾的偏见所引发的犯罪。然而,由于语境的不同,美国仇恨犯罪的定义无法在中国背景下具有同等的解释力。我国学者多认为美国仇恨犯罪是多元化差异群体之间文化观念的相互排斥而外化衍生的犯罪行为,而中国仇恨犯罪主要形成于社会转型时期的大背景之下。(1)范淼、张旭:《美国仇恨犯罪理论引入之前提性研究》,《法学杂志》2015年第1期。以此为框架,从中国实际情况出发,仇恨犯罪的内涵被从不同角度予以诠释:倾向于犯罪原因的观点认为,仇恨犯罪是由行为人自身原因,以及家庭、社会等因素导致的犯罪;(2)王文华:《“仇恨犯罪”若干问题研究》,《河北法学》2011年第4期。强调犯罪动机的观点认为,仇恨犯罪是在仇恨或怨恨心理支配下对社会特定对象实施的各种犯罪的总称;(3)刘德法、唐子石:《我国仇恨犯罪的特点及治理对策》,《中州学刊》2014年第6期。侧重客观方面的观点认为,仇恨犯罪属于社会主体为维护自身利益所进行的抗争行动中的一种极端表现。(4)张旭、施鑫:《我国当前仇恨犯罪的原因解析——以2010年后仇恨犯罪典型案例为研究样本》,《吉林大学社会科学学报》2017年第3期。固然,上述概念都从特定角度出发对仇恨犯罪的内涵作出阐释。然而应当注意的是,在关注仇恨犯罪多样性的同时,还需避免概念的模棱两可。正如维特根斯坦所指出的,有时我们可以恰当地使用一个名词,但却很难穷尽其所能适用的全部情况。(5)Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations:The German Text, with a Revised English Translation 50th Anniversary Commemorative Edition, Wiley-Blackwell,2001,p.64.仇恨犯罪正是如此,由于含糊不清的边界,它很难被概念化。当前学界普遍认为国内仇恨犯罪的源头,多集中于社会矛盾引发的紧张关系。(6)Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations:The German Text, with a Revised English Translation 50th Anniversary Commemorative Edition, Wiley-Blackwell,2001,p.64.这种观点在一定程度上有模糊仇恨犯罪与一般犯罪之间界限之嫌。根据维特根斯坦的观点,概念的本质应该是发现事物的共同核心,而非过分关注其多样性甚至冲突的边缘界限。基于此,笔者希望通过分析仇恨犯罪的主观情感态度和客观作用对象这两个维度,来架构仇恨犯罪概念框架,从而更加清晰地理解仇恨犯罪的内涵和范围。

首先,仇恨犯罪应包含对犯罪人心理状态的关注。对于仇恨犯罪来说,无论表现形式如何多样,其最终落脚点都指向了“仇恨”情感。从犯罪人将仇恨作为实施犯罪全部或部分的动机,便可以推知仇恨犯罪的本质特征是一种与情感密切相关的犯罪。仇恨情感是复杂的,没有对这种情感的理解,就不能成功地定义仇恨犯罪。对于仇恨情感,可以从三个方面进行分析:第一,它作为一种情感,可以被发自内心地感受到;第二,它表现为随时准备采取仇恨行动;第三,它可被视为一种世界观、一种意识形态。内心感受的情感系统,作为一个更大的仇恨系统中的组成部分,在一个动态的、变化的过程中发展、强化,遇到偶发的因素或契机,就会外化为犯罪行为。

其次,仇恨犯罪应包括对仇恨对象的规范。与西方国家在阐述仇恨犯罪时强调受害者的群体身份特征不同的是,国内学界则多从犯罪者的角度出发结合社会背景定义仇恨犯罪,而完全忽略受害者的状况。这一放弃考察被害人的做法,很可能造成过度概括仇恨犯罪的结果。将那些对他人怀有仇恨,归因于他人杀害了自己的孩子、夺走了自己的妻子等以被害人具有道德可谴责性为依托而触发犯罪行为的现象,都纳入仇恨犯罪之范畴,无疑再次混淆了仇恨犯罪与一般犯罪的界限。无论在中国语境下还是西方背景之中,这些实则是不能够被纳入仇恨犯罪概念之中的。虽然西方社会仇恨犯罪的概念过分依赖目标群体类别之种族、民族、国籍、宗教、性取向和性别认同等来甄别何为仇恨犯罪,与我国仇恨犯罪的实践状况大相径庭,但在此之上引申的另外一个更具普遍意义的关于仇恨犯罪受害者的条件,则可以更为恰当地限制中国仇恨犯罪的范围,即仇恨犯罪的受害人必须是被视为不应该成为仇恨对象的人,即他们在道德上不具备可谴责性。设置犯罪类别的本意,是维持现有的或创造新的好行为与坏行为之间的界限。这种功能的实现极度依赖公众对犯罪的反应,而非犯罪行为本身。换句话说,犯罪类别是带有道德评判功能的,可以反映所涉及行为的否定评价。对于某一特定事件是否应被贴上仇恨犯罪的标签,情感的重要性并不局限于犯罪者内心是否存在仇恨,它还取决于事件在公众中产生情感思维的可能性。这种情感思维将肇事者归类为道德败坏者,将受害者归类为不应受到仇视的对象。

综合上述两个特征,仇恨犯罪概念可以提炼为:基于全部或部分累积而成的仇恨心理,针对无辜群体或个人进行的犯罪行为。

虽然仇恨犯罪概念的框架都应具备上述两个基本要素,但它仍然会在不同社会语境下被解释出不同的内涵,也可能会因为时代变迁而被赋予新的意义。因此,仇恨犯罪的概念可以通过逻辑或政治需要推知,却很难通过法律依据被确定下来。定义仇恨犯罪行为的复杂性,提醒我们这一现象的棘手性质。然而,这些困难并不能阻止探索仇恨犯罪的成因与反应机制的步伐,我们可以结合犯罪学原理与客观存在的情形,去判断刑事司法系统究竟应该如何应对这一犯罪类型。运用犯罪学原理来解释仇恨犯罪成因虽是可行的,但同时它也具有自己不同于其他犯罪行为的原因类型化特征。

(一)压力理论与替罪羊理论:来自弱势群体的仇恨

多数研究仇恨犯罪的学者都意识到了中国社会目前处于急速发展的转型时期,社会资源有限且分配不均使得个人、集体、国家之间的利益冲突难以避免,这很可能是诱发仇恨犯罪的关键因素。莫顿的压力理论(strain theory)可以为此类学说提供理论支持。莫顿认为,文化既定的目标与合法实现这些目标所具备机会的不同和可以使用手段的差距,都有可能促使越轨行为发生。(7)Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure,New York: Free Press,1968,p.104.人类在面对压力时所持的态度基本相似:沮丧、愤怒以及迫切希望解决一些自认为不平等的需要。仇恨犯罪者倾向于将这些自己生活中的不稳定因素归结于(他们所认为的)那些阻碍他们实现预期目标的人的身上。例如,仇恨犯罪潜在人群在日常生活中,经常受到关于医生负面形象等诸多传言的影响,并逐渐接受了这一设定。日后医患纠纷一旦发生在自己身上,即便医生不存在任何过错,他们也倾向于将不满情绪第一时间倾泄给医生,再加上平时媒体关于医生腐败现象以及医院强势作风的宣传,很容易使他们以为自己会陷入投诉无门、无能为力的境地,最后在想象或真实的走投无路之中走上犯罪的道路。由此,医生身份变成了遭受不公待遇人群发泄压力的出口。易言之,比起针对医生,仇恨犯罪者更加憎恨的是自己在社会上的劣势地位。(8)Gadd D & Dixon B, Posing the “Why” Question: Understanding the Perpetration of Racially Motivated Violence and Harassment in Hate Crime: Issues and Perspectives, Westport CT, 2009, p.77.对一些人来说,他们的挫折感内化为对自我的负面感受,并很快又以愤怒的感觉重新出现,转而投射到那些被认为限制了自己社会构建目标实现的人身上。

根据犯罪学中的替罪羊理论,不管仇恨情绪的来源是什么,经过不断积累都会产生攻击性。但若需要攻击的对手太过强大、太危险而无法被轻易攻击时,潜在犯罪人只好控制和抑制他的情绪。尽管这种情绪作为一种短暂的体验消失了,但依然会在潜意识里留下痕迹,促使潜在犯罪人在以后漫长日子里不断寻找或在偶然遇到时机时将这种情绪倾泄到无辜的受害者身上。简而言之,替罪羊理论中仇恨犯罪的形成经历了两个阶段:首先,遭遇挫折产生攻击性;其次,攻击的对象从仇恨情绪的源头转向一个毫无防备的群体,很多时候没有明确的攻击目标。这类仇恨犯罪者往往会选择那些不能反击的人、没有防御能力的人或者依赖于仇恨犯罪者的人等作为攻击对象。表面上,他们利用自己相对或者暂时处于优势地位时向无辜的人发泄怒气,好像是来自强势者的仇恨犯罪,但实质上这些人往往是社会上的弱势群体,把他们视为来自弱势群体的仇恨犯罪更为合理。

(二)差异理论:来自强势群体的仇恨

目前的理论多数停留在为弱势群体仇恨犯罪寻找合理原因,却忽视解释仇恨犯罪的另一种形式,即强势群体对弱势群体实施的仇恨犯罪。诚然,中国绝大多数仇恨犯罪表现出了社会底层化特征,(9)张旭、施鑫:《我国当前仇恨犯罪的原因解析——以2010 年以后仇恨犯罪典型案例为研究样本》,《吉林大学社会科学学报》2017年第5期。那些社会上最具经济势力或政治权力的人犯下的仇恨犯罪被理所应当地排除在外。然而,有研究表明,那些最有可能遵守各种社会规范的人,也更有可能表现出较高程度的偏见。(10)Thomas F. Pettigrew, “Personality and Sociocultural Factors and Intergroup Attitudes: A Cross-national Comparison”, Journal of Conflict Resolution, 1958, p.29.易言之,虽然不少仇恨犯罪者在社会地位上处于不利地位,但仍有许多仇恨犯罪者是具有广泛的社会经济背景的。(11)Sibbitt R, “The Perpetrators of Racial Harassment and Racial Violence in Home Office Research Study”, London Home Office, 1997.

芭芭拉·佩里的差异理论认为,这些在社会身份构建中处于主流地位的群体,有时会对与其不同的人产生畏惧心理。这种畏惧会让他们对自己在社会中的地位产生一种无助感和不安全感。(12)Barbara Perry , In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes, New York: Routledge, 2001, p.58.差异的概念源于人们所属的群体,群体中的成员在他们各自看来有着与自己相同或相似的身份特征。例如,共同的阶级、相同的文化、民族背景或者只是某种精神上的亲和力。在创建一个群体的过程中,那些与自己绝然不同的人会不可避免地被视为异类并排除在群体之外。作为差异所导致负面情绪的回应,个体经常试图将这种无助感转化为强烈的敌意和对给他们带来不安全感的人加以控制的渴望。强势群体的仇恨情绪大多来自自己可能被迫在社会中处于从属地位的危机感,因为他们感到自己的财富、教育、福利或其他社会资源将会受到前所未有的冲击。

(三)自我控制理论:仇恨犯罪的微观因素

压力理论和差异理论可以在社会宏观层面帮助认识仇恨犯罪的因果关系,然而它们却无法解释面对相似的仇恨情绪时,为什么只有特定人选择实施犯罪行为,而绝大多数人却选择违法犯罪以外的其他替代行为。在此,自我控制理论起到了较好的作用,它可以将仇恨犯罪的社会层面与个人层面关联起来。这一理论认为,犯罪行为的共同属性表明犯罪者都拥有一个共同特征即缺乏自控能力。(13)Gottfredson M & Hirschi T, A General Theory of Crime, Stanford University Press, 1990.自我控制理论的本质是:犯罪行为通常是容易实施的,并能使欲望和需求得到及时但短暂的满足,但往往这些眼前的短期利益伴随着严重的长期成本。故此,缺乏自我控制能力会表现出以下六个特征:第一,目光短浅,缺乏勤奋和决心;第二,喜欢刺激和大胆的活动,回避需要纪律约束的活动;第三,性格冲动,寻求即时的满足;第四,喜欢简单的活动,回避需要注意力高度集中的活动;第五,以自我为中心,漠不关心他人的感受;第六,对冲突和挫折的容忍度低,并倾向于采用对抗的方式处理问题。(14)Gottfredson M & Hirschi T, A General Theory of Crime, Stanford University Press, 1990.其中,自我控制能力缺乏的人群所表现出来的第五与第六点特征与仇恨行为因果关系息息相关。自我控制能力强的人会重视自己行为所获得的他人反馈意见,而且对于肯定态度的意见会表现出一定的荣誉感,这种荣誉感可以成为犯罪的抑制因素。然而,仇恨犯罪者内心强烈的仇恨情绪阻断了他们获得荣誉感的途径,他们只在乎自己的仇恨情绪而不再关心别人对自己行为的看法,他们渴望通过自己的行为向其他人传递自己激进的否定态度。

除了自我控制能力以外,具体的犯罪行为是否会实施也取决于潜在犯罪者是否有相应的机会。自我控制能力与犯罪机会是相互依存、相互作用的关系。(15)Gottfredson M & Hirschi T, Self-control and Opportunity In Control Theories of Crime and Delinquency,New Brunswick: Transaction, 2003, pp. 5-19.只有当机会出现时,自制力低的个体才更有可能屈服于犯罪行为的诱惑。由缺乏自我控制能力转化为具体的犯罪事件的关键因素就是犯罪机会。仇恨犯罪的诸多特性可以为怀有仇恨情绪的人提供更多的犯罪机会,这就意味着自控能力低的人将更容易或更频繁地进行仇恨犯罪行为。首先,仇恨犯罪的受害者既可以是无辜的不特定人也可以是无辜的特定人,他们对犯罪人的警惕性很低,是犯罪人日常生活中随手可及的目标。换言之,仇恨犯罪的受害人通常具有高度的可替代性和普遍性。其次,仇恨犯罪通常就发生在日常生活场景当中,任何地点都可以被考虑用于进行仇恨犯罪,甚至有时那些公开的人群聚集的地方更受仇恨犯罪者青睐。最后,一些日常琐事即可成为打开仇恨情绪闸门的开关。公交车站的推推搡搡、毫无征兆的插队或是图书馆里的大声喧哗都会触发潜在仇恨犯罪者的犯罪冲动。因此,仇恨犯罪机会更高的可获得性,决定了那些被仇恨情绪左右的人需要更加严格有力的自控能力,才能够在现实社会中克服犯罪的冲动。

二、仇恨犯罪动态模型的构建

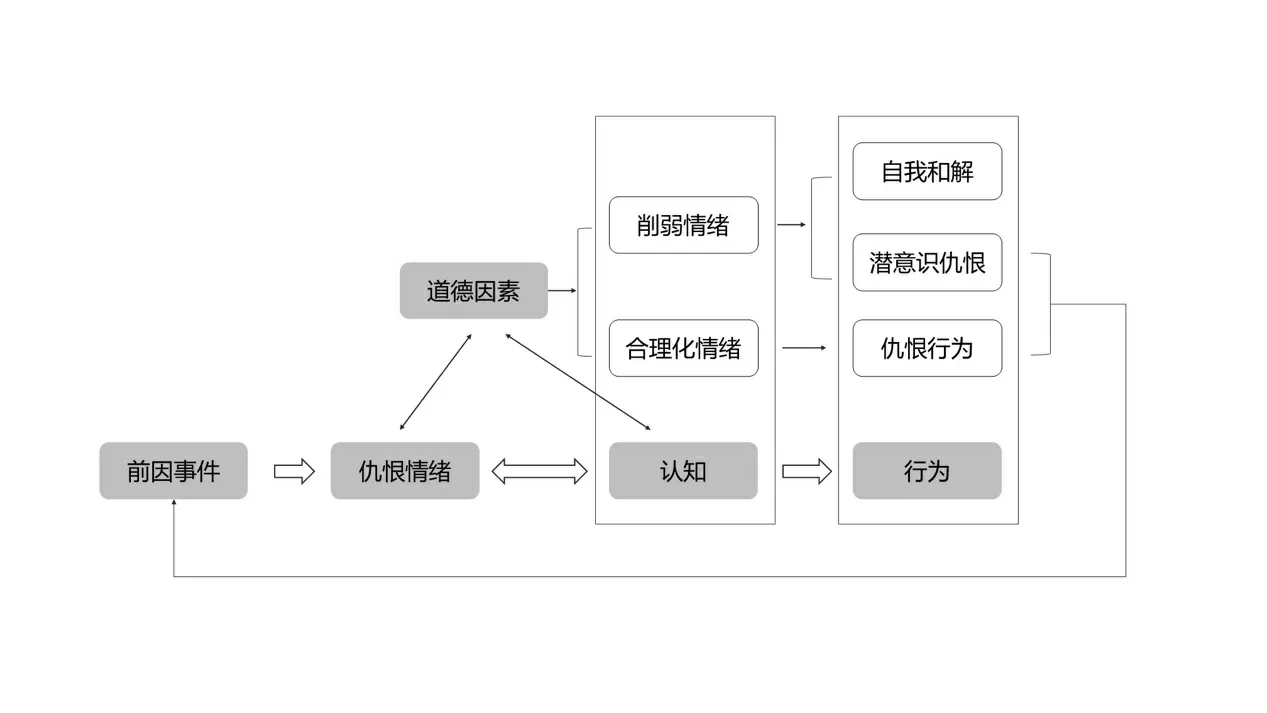

从仇恨情绪产生到自我控制理论发挥效用再到触发仇恨犯罪通常是一个漫长而复杂的过程,刑事司法体系应该关注在这一过程中是否存在契机以阻断仇恨行为付诸实施。目前仇恨犯罪研究的起点,更多始于现在或刚刚过去不久的诱发因素方面,而不太关注仇恨的远端起源和潜意识方面。事实上,情感是连接前因事件与结果行为的一个中间因素。(16)Frijda N H, The Influence of Emotions on Beliefs, Cambridge University Press,2000, p.9.某件事触发了一种情绪,然后情绪在外界其他因素的参与下形成认知并最终促成行为以及社会关系的产生。对于仇恨犯罪来说,仇恨情绪也许来自于仇恨爆发前的先行因素或者潜意识乃至非理性的信念。这些前因为仇恨的积累作好必要的准备,随后仇恨作为一种消极情感形式或隐或显。仇恨被视为一种情感反应与外部道德评价交织产生的认知,这种认知可以支配主体活动、控制他们因此做出或者避免仇恨行为。为此我们建立了如图1所示的仇恨犯罪动态模型。

图1 仇恨犯罪的动态模型

在图1所示的动态模型中,仇恨是一个复杂且循环的动态模式,它能够运用于从微观的个人仇恨到宏观的群体甚至国际仇恨的多种情境当中。该模式中仇恨的起点被称为前因事件,是指仇恨者作为个人或群体成员在生活中所发生的真实或想象的事件。社会心理学家认为情绪反应不可能发生在真空当中,情绪总是存在的,即便处于无意识状态时一个人也不能没有情绪。(17)R. B. Zajonc, “On the Primacy of Affect”, American Psychologist, 1984, p.117.在个人层面,仇恨者在过去经历的情境中不断标记仇恨元素,这些元素会持续存在于记忆和潜意识当中,从而逐步侵蚀他们的世界观。在群体层面,这种经历便替换成为某些有意义的历史事件,例如在战争和灾害中散发出来的刻板印象、期望或者恐惧元素可以长期弥漫在整个社会当中。

前因事件会产生仇恨倾向但并不必然导致仇恨行为,仇恨最终是否被付诸行动是由情绪、认知以及道德三者相互作用的结果来决定的。在行为链中情绪往往先于认知出现,但又需要被随后的认知唤起才能在行为中发挥作用。坎波斯教授指出,在情绪反应理论中认知评价起着关键作用。(18)Campos, J. J. & Sternberg, C. R.,Perception,“Appraisal and Emotion: The Onset of Social Referencing” ,In M. Lamb & L.Sherrod (Eds.), Infant Social Cognition,Hillsdale, N.J.: Erlbaum,1981.认知是一种对标签、类别、刻板印象以及社会身份的反应。在正常状态下,认知可以用来帮助人们理性地处理脑海中的仇恨元素并解决仇恨问题。换言之,认知是理性的,而情绪则是非理性的。(19)Averill, J. R. ,“An Analysis of Psychophysiological Symbolism and its Influence on Theories of Emotion”, Journal for the Theory of Social Behavior, 1974, 4, 147-190.尤其是像仇恨这样的抽象性情绪,会比其他情绪更依赖于认知活动。因为抽象情绪会涉及象征性的威胁,这些威胁是预期性的,并通常发生在模棱两可的情况下。而那些具体的情绪,例如恐惧、兴奋则是直接的即时的反应,这种瞬时过程会大大降低认知的参与度。故而只有在具备了特定的认知前提之后,情绪才会被载入人类的记忆库。

作为一种高层次的生物,人类的认知过程是充满可变性的。认知研究并不局限于个体思维,它还关注更广泛的社会语境。个人的态度、信念和想法是在一个分享价值观、承诺和信仰的社会现实中形成的。每个社会都有关于人们应当遵守的“情感规则”,即道德规范。这种共同的道德规范为人际关系和个人福祉与环境适应性交互提供了模板和重要评估标准。(20)Hochschild, A. R. ,“Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure”, American Journal of Sociology, 1979, 85, 551-575.当道德因素参与到情绪、认知体系当中时,他们三者的关系便悄然发生变化。一方面,当道德教导人们换位思考、宽容和欣赏差异时,仇恨情绪大概率会被削弱。这一部分人能够正视自己的仇恨情绪,认识到仇恨心理在道德上令人厌恶并为之感到羞耻。他们通常处理内心矛盾冲突的方法,就是在仇恨和道德准则之间不断交替直到仇恨情绪在自己完整的人格中消失,即实现了自我和解;或者不断压抑内心的仇恨情绪选择顺从,使得仇恨情绪埋藏在自己的潜意识当中不加以表露。另一方面,需要承认的是,有时候仇恨可能只针对个体本身,它甚至可能以道德上合理的形式存在。当道德为仇恨提供理由支持时,仇恨行为就会被合理化。例如,社会舆论坚称为富不仁、为官不正时,那么对官员以及富人的仇恨情绪便得到了佐证。在没有道德作背书的情况下,仇恨可能仍处于萌芽状态,也易于消解;而当道德为仇恨情绪、认知体系进行辩护之时,仇恨者便确信错误就在他们所憎恨的对象身上,所以他们根本不会为自己冷酷无情的心态感到内疚,此时被合理化的仇恨情绪极有可能引发仇恨行为。

在上述由各个部分缔结的仇恨组织中,似乎只有最后形成的仇恨行为是要求刑事司法系统直接做出反应的。实则由于因果箭头是可逆的,潜意识仇恨与仇恨行为过后产生的剩余影响极有可能重新回到循环当中,形成一个连接起点和终点的往复。虽然刑事司法不会涉及可能引起伤害的原因事件的原始情感,但却可以关注转变或和解仇恨的时机,并以此为核心将焦点向纠偏仇恨现象合理化的情境认知扩散。当仇恨被限制在其中任意一个步骤时,它就会保持静止甚至减弱;然而当仇恨顺利通过模型中的若干部分,并最终开始循环,就进而可能造成一种破坏性的影响。

三、仇恨犯罪阻断机制探索

控制仇恨情绪产生、发展、扩大,可以从动态模型所示的各个环节寻找契机。由于仇恨犯罪极易发展成为一个闭合的循环体系,所以,即便刑事司法系统很难直接顾及到仇恨犯罪循环体系的前因事件等远端因素,但从认知、行为等后端因素着手切断循环,也同样可以达到阻断仇恨犯罪进一步扩张发展的目的。由此产生的阻断同样有利于在循环体系中间接影响仇恨犯罪动机生成的远端因素。

(一)刑事立法阻断仇恨犯罪

自20世纪90年代末以来,西方诸多国家针对仇恨犯罪开始启动激进型的立法计划,试图通过对仇恨犯罪实施刑罚加强为潜在仇恨动机犯罪者提出象征性的警示。一般来说,采用刑事立法阻断方式的国家所出台的仇恨犯罪法律主要分为两大类:一类是意图模式,即仇恨犯罪构成依赖于犯罪者的仇恨动机或在犯罪过程中表现出的仇恨情绪;另一类是目标群体选择模式,即仇恨犯罪构成依赖于考察犯罪人是否根据身份挑选受害者。(21)Frederick Lawrence, Punishing Hate: Bias Crimes under American Law ,London: Harvard University Press, 1999.通过专门的仇恨犯罪立法,政府向社会发出了强烈的谴责信息:首先,仇恨犯罪比其他犯罪所带来的伤害更严重,所以应当给予更为严厉的刑法处罚;其次,社会应该对基于仇恨所犯之罪持零容忍态度;最后,易于被仇恨情绪波及的目标群体会受到保护,免受此类犯罪滋扰。在实践意义上,单独立法有助于确保仇恨犯罪被正式纪录和监测,从而可以更为有效实施对仇恨犯罪的司法干预。

然而,我国学者认为在中国语境下依靠引入仇恨犯罪立法来规制仇恨犯罪,是存在理论缺陷和实践弊端的,对此提出的理由也各不相同。仇恨犯罪专门立法的症结可以大体归结为以下三个方面:

第一,仇恨犯罪产生背景相异。正如仇恨犯罪概念以及生成动态模型中所描述的,中美仇恨犯罪在性质、产生原因以及后续影响方面都相去甚远,故而在阻断方法上无法直接照搬。美国仇恨犯罪多由根深蒂固的观念所导致,不管犯罪者表面看起来多么懊悔,他们可能还会在事件平息不久之后接着做出伤害行为,遂需施以严法来纠正或起到震慑作用。而中国语境中的仇恨犯罪往往由新生的仇恨情绪引发并伴随短期内的道德认知偏差,其阻断关键在于削弱仇恨情绪。如此便需要以温和的手段对仇恨犯罪人进行引导,强加过重惩罚恐会适得其反。

第二,立法背景差异。英美法系在立法层面有着更为广泛的犯罪圈,一些行为诸如轻微损害、口头侮辱和骚扰均可被圈入刑事立法的范围加以规制。但在我国此类行为一般会由行政法进行调整,完全没有必要上升至刑事立法层面。

第三,通过专门立法阻断仇恨犯罪的实际效用本身就值得怀疑。美国学界一些批评人士已然对仇恨犯罪立法的价值提出了质疑:首先,通过立法的方式加重以特定因素为动机的犯罪的惩罚难以证明其正当性。其次,加强惩罚对弥补仇恨犯罪造成的伤害几乎没有什么作用。对于犯罪人来说,这会让那些本来就处于不利地位的人陷入更加艰难的境地。对于受害人来说,增强惩罚从另外一个角度看,有可能会让他们更加难以摆脱仇恨、愤怒和报复情感的束缚,从而不利于他们情感和身体的康复。

综上所述,我国既无引入仇恨犯罪立法的必要,也无适用专门立法的余地。

(二)恢复性司法阻断仇恨犯罪

仇恨犯罪立法通常是为了加强对那些在其他法律下已经是犯罪的行为加以惩罚,这便造成了诸多理论与实践上的挑战。仇恨犯罪学者很难在刑事司法政策意义上提供一个关于仇恨犯罪的清晰概念和连贯框架。刻板而模糊的法律定义削弱了刑事司法政策与实践捕捉不同仇恨犯罪细微差别的能力,使得平衡仇恨犯罪中的紧张关系变得困难重重。为了寻求出路,美国仇恨犯罪学者将焦点转向恢复性司法,其作用是让利益攸关方通过对话的方式修复犯罪所造成的伤害。犯罪在人际关系中撕开一道伤口,所以犯罪者除了应该被惩戒之外还需承担修复损害的义务。恢复性司法实践主要目标是让各方通过包容性讨论找到修复伤口的办法。潜藏其后的社会伦理哲学是,恢复性司法以促进尊重和相互团结为基本线,以期实现更具建设性的社会和谐。

对于大多数仇恨犯罪人而言,传统的司法程序会将他们监禁,导致他们丧失犯罪能力。这种特殊预防效果虽然可以起到暂时阻断仇恨犯罪的作用,但却不能排除长时间内再次发生冲突的可能性。甚至在服刑期间,普通犯罪者的仇恨情绪会进一步激化。当人们强烈感受到被排斥、诉求无处反馈或社会价值被取代,酝酿已久的极端暴力行为便寻得可趁之机。如果在此过程中能参与到一个有效的恢复性程序当中,也许其激进的仇恨情绪会得到一定程度的缓解或消除。专注于损害弥补的恢复性对话可以为犯罪人提供仇恨情绪释放出口,并引导他们理解受害人的痛苦,从而促使他们重新评估自己的行为。在对话过程中产生的共情连接可以成为犯罪人态度和行为改变的催化剂。诚然,并非每个案例都可以达到预期结果,但与其他惩罚性干预相比,恢复性实践确实有能力促进犯罪人道德认知的良性循环,从而阻断仇恨情绪继续发酵,为他们重新融入社会提供相应机会。

除了可以阻断犯罪人的仇恨情绪之外,恢复性司法在处理被害人情绪方面也大有裨益。

首先,不言而喻的是,受害者对于犯罪经历的看法与犯罪者的看法是不一致的。实证表明,受害者对于仇恨犯罪经历的描述往往与犯罪人的描述存在巨大的道德评价鸿沟:受害者对事件的不公正义愤填膺,有时甚至夸大其词、模糊事件前因后果并在时间轴上向前或向后扩展事件影响;而犯罪人则恰恰相反,他们极力为事件寻找借口,对于事件所产生的恶劣影响却避而不谈,在时间轴上倾向于将事件视为一个没有后续影响的时间点。由此,在外人眼中具有结案性质的公正的刑事司法判决,也许并不能成为被害人痛苦的受害经历的终点。因此,在传统刑事司法程序之后,需要一个像恢复性程序这样的补充措施,来对被害人时间轴上向前或向后的扩展情绪负责。

其次,基于仇恨犯罪特殊的“公共性”,其被害人与其他受波及的旁观者对于仇恨犯罪经历的观点也会发生冲突。在一般情况下,犯罪不但是一种错误而且是一种公众错误。因为它违背了社会公认的、由法律做背书的价值观。这将犯罪与其他那些对政治社会没有同等重要性的个人错误区分开来:在面对罪行时,社会公众(包括国家公权力和法律法规)被赋予了参与者的地位和权利。仇恨犯罪行为的“公众利害关系”比普通犯罪表现得更为明显。因为在仇恨犯罪中,公众本身就是犯罪行为的次要或附加目标,直接受害者仅仅被视为对整个社会象征性攻击的工具。此时,公众会以第三方观察者的角度去看待犯罪,并将自己视为受害者中的一员。这种观念促使他们在解决仇恨犯罪的过程中积极争取参与地位和话语权。但这种看似正当的权益往往会导致一种错误倾向,即仇恨犯罪变成了对公众而非那些直接受害者的伤害,公众变成了替直接受害人作决定的一方。在一开始,观察者与受害人对待仇恨犯罪行为的态度是一致的。但随着时间的推移,其中任何一方态度的改变都会造成两者之间的紧张对立关系。例如,当公众了解到犯罪人的“不得已”并产生同情时,受害人的愤怒和仇视情绪可能依旧维持不变,甚至因为社会的同情态度而被进一步激怒。反之,当立场冲突是因为直接被害人的原谅态度与观察者的不原谅态度而发生时,直接被害人的处境会变得更加困难。若恢复性司法可以与刑事司法程序并存,那么就有能力为这些持不同立场的受害者提供一个单独秘密的空间来表明自己的态度,避免受到外界声音的干扰。

(三)仇恨犯罪恢复性程序的修正:以被害人为中心

随着仇恨犯罪的关注点由犯罪人转移到受害者,传统刑事司法体系中的受害人所处从属地位的弊端逐步暴露。以报应主义与威吓主义为主导的传统刑事司法体系既无力应对广泛的仇恨犯罪受害人群体,也无法满足他们复杂的需求。仇恨犯罪的受害者大致可以分为四大类:第一类受害者不仅包括身体上受到直接伤害的人,还包括在部分仇恨犯罪中目睹了事件经过,虽未受伤但同样存在严重创伤后果的旁观者;第二类受害者包括主要受害者的亲属和亲近之人以及救援人员;第三类受害者则是那些受事件影响而感到担忧的人;第四类受害者可能是犯罪人的亲属以及亲近之人,他们首先有可能对自己亲人所做之事感到震惊进而会担心遭到犯罪人的连累被间接污名化。仇恨犯罪波及的这些受害者群体产生的需求会远远超出传统刑事司法体系框架之外,甚至有时部分受害人的需求都未能上升至刑事司法阶段,因此在刑事司法体系之外寻求满足他们需求的方法是非常有价值的。受害者需要一个可以考虑他们意见与需求的程序,在这样的程序中他们可以真正参与到案件当中来,及时了解案件相关信息,受到尊重和公平的对待以及得到应有的物质或精神补偿。以被害人为中心的恢复性司法所秉持的人身主义原则将犯罪优先视为对人民和社会的伤害而非对法律的违反,所以其目的不是关注仇恨犯罪行为、惩罚犯罪者,而是首先关注被伤害的人、正视他们的需求。

由此可见,当下刑事司法制度的不足之处正是恢复性司法理论的优势所在。以被害人为中心的恢复性司法可以在犯罪人与受害人的责任与权利之间找到一种平衡,从而对阻却仇恨犯罪产生积极效果。但持反对意见的学者担心恢复性司法程序无法在中国仇恨犯罪语境中顺利展开,其中原因多与恢复性司法自身的局限性有关。他们认为,西方国家提出恢复性司法方案的主要目的是针对初犯、非暴力财产性犯罪或其他相对较为轻微的犯罪。这与以言语侮辱、歧视性挑衅、轻微攻击或财产犯罪为主的美国仇恨犯罪可相匹配。然而中国语境下的仇恨犯罪多涉及杀人、强奸,甚至是恐怖袭击等严重犯罪。此类凶残的极端犯罪是否具有可恢复性值得商榷。在这些情况下,无论选择何种补偿手段都无法在真正意义上挽回已经发生的事情,因为人死不能复生,强奸也不能被撤回。此外,恢复性司法在应对中国仇恨犯罪时还存在三个具体性的限制:其一,严重犯罪的受害人普遍对参与恢复性程序持消极态度。受害人排斥与犯罪人见面可谓人之常情,其原因多为质疑与犯罪人互动的有效性或他们存在对犯罪人的恐惧、愤怒情绪。与此同时,在仇恨犯罪中,犯罪人也有可能是抵触恢复性程序最为强烈的一方。由于受仇恨情绪控制,犯罪人的极端精神状态使得他们不愿意进行长期的恢复性对话。其二,受害人选择参与恢复性程序可能违背其真实意愿。仇恨犯罪的公众性使得其间接受害人生成自己对事件的观点,并会在道德上对事件的处理拥有部分话语权。这反过来就会在无形中对事件直接受害人的观点造成压力。特别是当双方观点发生冲突时,这种压力就有可能转化为胁迫直接受害人参与或不参与恢复性程序,甚至胁迫他们在程序中接受或不接受和解。其三,在恢复性司法程序中,受害人和犯罪人的力量不平衡容易导致受害人再次受到伤害。这种不平衡对于严重性暴力犯罪的受害人尤其危险。因为恢复性司法是一个当事人之间相互作用的过程,在此期间所建立的沟通模型中,往往侵犯者更容易占据强势地位而被害人却处在不利位置。若不及时纠正犯罪人对受害人微妙的操纵或恐吓,则极有可能使得受害人遭受二次伤害。

然而事实上,恢复性程序只能适用于轻微犯罪的观点是一种误解。即便在西方国家也没有对此进行过限制。这一趋势在2001年通过的《刑事诉讼中受害人地位的框架决定》中有所反映。该决定第十款有关刑事调解的两条规定分别针对犯罪人适格问题和调解协议后续执行问题做出回应,而未涉及恢复性程序可以适用犯罪范围的问题。由此可见,在任何语境中,仇恨犯罪适用恢复性程序是具备可行性的。所以,问题的关键不在于是否应当让受害人参与恢复性程序,而在于如何适当并高效地为他们提供参与机会。多数受害人拒绝与犯罪者对话是因为他们并未完全理解恢复性程序,误认为这是以犯罪人为中心为他们提供悔过减刑的机会。因此,在程序开始前向他们解释何为以被害人为中心的调解尤为重要。

以被害人为中心的恢复性调解在宏观上并不以被害人和犯罪人达成和解为目的,这意味着最终双方无需必然达成一致意见,更不等于被害人对犯罪人的绝对原谅。这种调解更加强调帮助被害人趋向内心的宽恕。这种宽恕可以视为一种自愿放弃对犯罪人怨恨的权利,这对后续阻断被害人仇恨情绪发酵为新的犯罪行为有一定的积极意义。宽恕是一个二元的态度,它可以在对犯罪人错误行为持有否定态度的同时,选择从不同的角度看待犯罪行为,从而得到内心释然。在循序渐进的宽恕过程中,比起原谅与否,更重要的是受害者不再深陷犯罪人制造的伤害气氛中无法自拔。在严重犯罪中,被害人与犯罪人之间能够充分交流是顺利处理犯罪所带来负面影响的一项重要因素。严重犯罪的被害人希望与犯罪者见面以亲自表达对犯罪者行为的谴责以及更深入地了解犯罪动机,从而获得一种比刑事审判所能带来的更大的、更人性化的结束感。这种结束感更有利于他们卸下沉重的仇恨包袱,更加轻松地回归生活正轨。需要强调的是,恢复性程序所追求的宽恕并未站在报应的对立面。对于像仇恨犯罪这一类严重犯罪行为,宽恕仅仅是被害人的一种可行选择。犯罪结束后的每一种行为包括惩罚犯罪人,都可以促进被害人的宽恕。在此意义上,公开的惩罚可以视为宽恕的一个基本前提。

具体来讲,为了保证恢复性程序的顺利展开,以被害人为中心的视角可以对一般意义上的恢复性司法作出以下三个方面的调整。

第一,在受害人或犯罪人不想见面或不能见面的情况下,可以设置一个受害人相关小组为调解提供一个替代机会。恢复性司法需要在尽可能大的范围内寻求治愈受害人的方法。这个范围不仅包括被害人和犯罪人本人,还可以包括其亲属、与罪行有利害关系的各方以及任何能够阻断仇恨情绪发酵的相关人员。对于受害人的治愈过程来说,无论其倾诉对象是谁,能够为他们提供一个平台来释放痛苦情绪、抚平创伤,进而使他们由一个被动受害人变为主动的幸存者才最为重要。

第二,对于那些愿意参与到恢复性程序的受害人,也应对其做好充分的风险评估从而避免二次伤害。在涉及严重犯罪的情况下,恢复性程序的展开需要格外谨慎,以避免受害人权利在程序中受保护不足的现象发生。评估受害人在恢复性程序中所面临的风险可以从受害人安全、受害人心理接受度、受害人压力以及犯罪人依从性四个要素着手,确定参与者的潜在危害来源、评估某件事情发生的可能性以及后果,并具体确定采取何种方案来缓解这些风险。如果存在明显的进一步损害风险且无法有效控制的话,则需在安全得到保证之前及时停止程序的推进。

第三,发挥媒体在引导仇恨犯罪间接受害人情绪方面的作用。仇恨犯罪影响的广泛传播与现代媒体关于其动机及暴力的负面宣传有很大关系。它向间接受害群体传递了危险信息,制造了焦虑氛围。对此,针对普通犯罪的恢复性司法程序很难顾及长期的、广泛的社会结构不平衡现象,也无法调解间接受害人情绪和受害意识。仇恨犯罪的特性要求恢复性司法程序有能力处理更大范围的受害人群体。因此,有必要将媒体纳入仇恨犯罪恢复性司法体系中,比起追求轰动效应的报道方式,采用平和的报道方式更有利于为间接受害人提供有建设性的回应,并在社会中树立正确的价值观。

- 烟台大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 上古汉语名源动词的语义结构和句法功能