抗战时期香港秘密大营救若干问题续考

游海华

【摘 要】香港秘密大营救是中共党史上的一个著名历史事件,关于其中的一些问题值得继续考辨。一是香港沦陷后打通港九间中国共产党组织联系的关键人物和香港秘密大营救中起着特别重要作用的廖安祥,并非以往研究认定和当事人回忆的群众或“爱国商人”,而是八路军驻香港办事处的秘密交通员、1937年参加革命工作的“自己人”;二是夏衍等人是1942年1月8日或9日离香港经长洲到澳门转内地的,与夏衍一样走西线撤退的总人数估计为60人左右;三是东线营救的总人数,估计在百人以上。拨开历史迷雾、还原历史真相的关键,是秉持学术研究的“怀疑精神”和“追问习惯”,回到历史现场,遵循历史研究的时间序列理念和考证方法,设身处地地理解当时的人与事。只有这样书写出来的历史,才可能成为信史。

【关键词】秘密大营救;廖安祥;夏衍;东线营救;历史研究;历史书写

【中图分类号】K26; D231 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2021)03-0093-10

香港秘密大营救是指太平洋战争爆发、香港沦陷前后,中共中央和南方局书记周恩来指示八路军驻香港办事处主任廖承志和党支部书记连贯、中共南方工作委员会副书记张文彬、中共粤南省委书记梁广、广东人民抗日游击队政治委员尹林平等,组织联合营救困守在香港的知名文化界人士、爱国民主人士、爱国工商界人士、中共干部和其他统战人员,并将他们平安送到东江抗日游击根据地和抗战大后方的一次秘密行动。

关于香港秘密大营救,学界已有一些研究成果和资料整理,其中有不少相互矛盾之处,有些关键记述仍然语焉不详或以讹传讹。基于此,笔者在研读相关史料尤其是当年营救电文、事件发生不久少数当事人记录的基础上,曾就一些相关细节、论述和问题撰文加以考辨。笔者在前人研究的基础上,对相关问题再作考辨,以进一步还原该事件的历史原貌,并对历史研究和历史书写方法作一些探讨。

一、廖安祥是否仅是“为我党工作的爱国商人”

廖安祥是香港沦陷后打通香港岛、九龙半岛间中国共产党组织联系的关键人物,在香港秘密大营救中起着特别重要的作用。

关于廖安祥其人,当年和他打过交道的人后来留有记述。连贯回忆:战争快结束(香港沦陷)时,他“通过廖安祥在避风塘找到一条船”,并和廖承志、乔冠华等人“到船上暂时躲避日寇的清查,就这样在船上大约躲了一个星期”;后在广东人民抗日游击队队员李健行护送下赴九龙回内地,又是“廖安祥帮我们找到了一条小船”过海;“香港沦陷前,我们与廖安祥合伙做生意时,有条机帆船,正好用来运送何、柳逃离香港。当时,船上除何香凝、柳亚子父女及廖承志妻、儿外,还有很多真正的逃难者”。黄施民(时任中共香港特派员)记述,抢救工作需要船,他没有关系找不到船,“而廖安祥却在别处找到了驳船”。卢伟如(时任中共惠阳县委组织部长)记述,为抢救和疏散文化人,他受党的委派,在惠州开办商行“源吉行”作为掩护,“源吉行的老板是廖安祥和我”。

廖安祥自己的讲述,除战争结束后首先打通港九间中国共产党的组织联系外,还提及“廖承志临走前交给我们的任务是:找义顺源号货轮安置何香凝、柳亚子及其家属暂住,然后找谢一超护送他们往海丰。在香港战争之前,我所经营的东利运输公司曾置有两艘机动帆船”,经过廖安祥和谢一超的安排,“何、柳等人在船上住了十多天,等我们准备好机帆船(大约在一九四二年一月十日左右开到香港),装载何香凝、柳亚子、经普椿等人开往海丰”,“一月十八日,办完了这件事,领导上告诉我,任务已经完成,可以带家属回内地。我在惠州又见到廖承志”,“春节后,再和连贯往惠州开办源吉行,公家给我国币三万元作资本”,“在惠州开办源吉行,由我任经理,张松如任副经理,设在水东街”,“在惠州开办商行,我是有一定基础的,因为在香港沦陷前,我曾办过东利运输公司,在淡水和惠州都设有办事处,在惠州的商界中有一些熟人和老股东。这次到惠州,很快就找了几个梅县同乡做伙计。香港方面由李健行负责采购商品,运输方面由柯平做押运,沿途由游击队派人护送;在沦陷区和国统区交界处,由源吉行淡水办事处廖吉和派人接货。到了惠州,就由我联系出售,得款交给卢伟如送往游击队”。

从上述连贯、黄施民、卢伟如的记述和廖安祥自己的讲述中,可知廖安祥似乎是一个生意人,对香港和内地的交通、商业非常熟悉,在香港和内地游刃有余,“吃遍”国统区、游击区、沦陷区。但是,对于这样一个与廖承志、连贯关系非常密切,在打通港九间中国共产党组织联系中起了关键作用,在香港秘密大营救中起了重要作用的人物,到底是一个和各方关系密切的无党无派的生意人,还是秘密的中共党员和干部呢?如果说仅仅是一个生意人,那为什么他和廖承志、连贯的私人关系这么密切,为什么他知晓和参与党的香港秘密大营救这么机密的事情?如果说他是“自己人”,为什么在1984年编辑的《东江党史资料汇编(抢救文化人史料专辑)》第3辑中,无论是廖安祥本人,抑或是其他当事人的回忆,都未见明确记载或加以交代呢?廖安祥的真实政治身份到底是什么?

对于廖安祥的真实政治身份,最清楚的当然是廖承志、连贯和潘柱3人,但他们都没有明确加以交代。其中,廖承志没有撰写关于香港秘密大营救的专文,自然不可能提及廖安祥。在连贯的多篇回忆中,只有一篇回忆把廖安祥称为“为我党工作的爱国商人”。以此推断,廖安祥仅仅是“为我党工作”的非中共党员和干部。而潘柱的两篇回忆,自始至终都没有提及廖安祥。

对于廖安祥的真实政治身份,其他相关人或认为其是群众,或论述模糊、语焉不详。1960年杨奇追记的《虎穴抢救》称其为“一个可靠的熟悉交通运输情况的群众”。杨文中并未提及廖安祥的名字,但结合李健行和廖安祥的回忆文章,可以推测出这个“群众”就是廖安祥。1995年杨村撰写的《连贯简传》中,延续了连贯回忆中的说法,称廖安祥“是一位很有侠义精神的爱国商人。他原是义顺源货栈的管货员,抗战前夕与连贯相识,积极参加抗日救亡活动。香港八路军办事处建立之后,人少事多,廖安祥常常协助和承担有关接船和轉送人员的工作和其他工作,成为实际上的办事处工作人员”。问题是,一向注重组织严密和纪律严明的中共地下党,怎么可能让一位仅仅具有侠义精神的爱国商人参与党的机密,而且让一位非中共党员“成为实际上的办事处工作人员”?

廖安祥本人无论是在1966年撰写的自传中,还是在1984年为编辑《东江党史资料汇编(抢救文化人史料专辑)》而接受的访谈中,以及1987年与梁上苑(他们都曾是八路军驻香港办事处秘密工作人员,是同事)的对谈中,都仅仅交代了自己从事革命的经历,就事论事,没有明确交代自己的政治身份(是否是中共党员)。

香港沦陷后,在打通港九间中共组织联系的过程中,李健行记述的他和廖安祥两人的行为值得关注。日军侵略香港前,李健行与廖安祥应该就彼此熟识。廖安祥在李健行的回忆资料中是突然出现的,李健行是为了渡海方便而去找廖安祥的。两人抵达香港后,李健行记述:“登陆后,我和廖安祥约定了联络地点,就分手了。我按着林平告知的地址寻找联系人,到了跑马地附近某街的一栋洋房二楼,终于见到了张文彬。我向他汇报之后,他立即叫一个同志带我去铜锣湾避风塘停泊着的一艘大驳船上找到了连贯,而廖安祥已先到达这里。”实际上,廖安祥和李健行都身负同样的任务(打通港九间党组织联系),但两人登陆后,不是径直同去找连贯,而是约定联络地点,然后分手。从行文和事后分析,廖安祥应该完全了解李健行的政治身份及其赴港的任务,否则廖安祥不会不见到林平后随同李健行返港,而李健行则明显不了解廖安祥的政治身份。所以,才有了两人登陆后约定下次见面的地点,而后各自去找自己的组织系统接头这一幕(廖安祥是赶回向连贯汇报)。因而,作为广东人民抗日游击队队员的李健行,自然按照林平的交代,去找自己的上级领导中共南委副书记张文彬,通过张文彬找到了连贯,并意外地见到了廖安祥。廖、李的行为,是完全符合白区党的秘密工作原则的。于此,不难推断出廖安祥应该是“自己人”。

廖安祥是否是中共党员,何时加入党组织?2007年5月,嘉应学院召开纪念廖安祥100周年诞辰学术研讨会,《广州日报》对此的报道介绍廖“1937年加入中国共产党”。其依据何在?因是新闻报道,无法查证原始来源。1999年,政协广东省梅州市委员会编辑出版的《廖安祥纪念文集》的序言中介绍廖安祥“1937年2月走上了革命道路”,“全国解放初期,安祥同志正式加入了中国共产党”。廖安祥的儿子撰写的纪念文章《我的父亲—— 一位合格的共产党员》中,提及“其实他是一名共产党员,一名普通的共产党员”,“父亲自1937年2月参加革命,担任我八路军驻港办事处交通员起,几十年来,为我党做了不少工作”,直到1978年,“由于廖公和许多老同志的关心和帮助,父亲才得以纠正给他下的错误结论。组织上确认他是1937年2月参加革命,才为他定了司级(行政13级)”。以上材料证明,廖安祥的中共党员身份是无疑的。但他是何时入党的呢?《廖安祥纪念文集》序言的说法并不能令人信服,也没有原始依据。廖安祥的儿子倒是明确了廖安祥是八路军驻香港办事处交通员。但是严格说来,参加革命并非等同于加入中国共产党。

依据以上所有材料,笔者综合判断,廖安祥的政治身份存在两种可能:

其一,廖安祥是1937年加入中共,并在八路军驻香港办事处成立后担任秘密交通员。当时为了工作方便和统战需要,公开身份是香港义顺源货栈的管货员(1940年以前)、广州东利运输公司老板(1938—1941年底)、惠州源吉行经理(1942—1945年)。1949年以后,廖安祥长期在香港工作,同样为了工作方便和统战需要其中共党员身份没有公布,原来也只有廖承志、连贯、潘柱等极少数人知晓,加上1949年以后廖安祥由于“受到错误结论的处理”,以及其他未知的原因,造就了其模糊的政治身份。

其二,廖安祥1937年2月开始参加革命工作,八路军驻香港办事处成立后担任秘密交通员,在此前后并没有正式加入中共。廖安祥的革命工作,主要是为廖承志(时任八路军驻香港办事处主任)工作,对廖承志个人负责。因为廖安祥和廖承志(虽说是惠州人,但祖籍是梅县)都是梅县人,同乡同宗,是“自家人”。血缘和宗族关系是传统中国包括民国时期社会信任的凭证之一,也正因为如此,1978年后廖承志基于廖安祥的革命工作事实才出面解决了他的政治身份和组织级别。

二、夏衍等离港的日期、人数及西线撤退的总人数

夏衍是1941年5月成立的中共香港文化工作委员会5人小组成员之一。皖南事变前后,大批进步文化人士撤退到香港。为了加强对香港进步文化工作的领导,建立中共对外宣传工作的基础,周恩来批准成立中共香港文化工作委员会,由5人小组领导,隶属于中共中央南方局,5人小组成员分别是廖承志、夏衍、潘汉年、胡绳、张友渔。

香港沦陷前,夏衍是受党组织委派联络香港文化人的。因此,香港秘密大营救中,夏衍自然是其联系的香港文化人撤离的组织者。夏衍及其联系的文化人大部分是从俗称的“西线”离港的,即从香港坐船经長洲岛偷渡到澳门,然后转广州湾或梧州到内地的。

关于夏衍及其联络的香港文化人的离港日期和人数,有以下几个当事人的回忆:

一是郁风的回忆。“一九四一年十二月八日,日军进攻香港了”,“一个半月以后,我被通知和夏衍、司徒慧敏、蔡楚生、金仲华、金山、王莹、谢和赓、郑安娜等十六人一路,乘渔船经澳门到都斛上岸,再经台山、梧州到桂林”。

二是司徒慧敏的回忆。“蔡楚生的夫人陈曼云(党内的同志)来通知我,要我带夏衍、金仲华、金山、王莹等十六位同志于一月五日(一九四二年)离开香港。我们先坐船到长洲岛,然后到澳门。一月五日早晨四点钟左右,天蒙蒙亮就离开香港”,“我们十六人是分批走的,最早走的有我、夏衍、金山、王莹、郁风、谢和赓、金仲华和张云乔。我们在长洲停了一天,第二天凌晨坐船去澳门。……在澳门住了几天,又和蔡楚生相会了”。

三是夏衍的回忆。夏衍的说法同郁风、司徒慧敏的有较大差别。夏衍记述:1942年1月8日7点,他们在西环一个偏僻的码头集合。因船未到,21人被负责联络的人带到码头边的一家“鱼栏”的楼上等待。9点,他们被告知雇好的大船开走了。11点,他们重新雇船出发,途中遭遇日军巡船检查,当晚在长洲岛停宿。9日凌晨5点开船,下午2点抵达澳门。19日,他们和前后到澳门的两批朋友会合后,雇了两条快艇(每条至少20人以上),20日傍晚出发经都斛,大概于22日进入台山城。

关于离港的时间和人数,以上3人的说法有较明显的差别。郁风记载是日军进攻香港的“一个半月以后”,大约在1942年1月下旬,一共是16人同路;司徒慧敏记载是1月5日,“十六人是分批走的”;而夏衍记载是1月8日出发,同行者有21人。那么,谁的说法更可能符合事实呢?

笔者认为夏衍的说法更接近事实。原因如下:

一是夏衍记载的时间为1942年2月,《走险记》发表于1942年3月出版的《野草》,离事件发生时间最近,且记述的细节更多更详细,而郁风和司徒慧敏都是20世纪80年代回忆的。

二是夏衍于同时期发表的《香港沦陷前后》中记载的离港日期和《走险记》记载的出发时间(1月8日)只相差1日,内容可相互印证。文中记述:“一月九日黎明,我们踊跃地肩负了简单的行囊,漏过了日寇的监视,从一个地方出发,经过了一次敌哨的盘诘,我们渐渐地和海岸远离了……可是,这已经再不是昔日的香港了。”

三是据潘柱的回忆推断,夏衍1月5日离港的可能性较小。潘柱回忆:夏衍当时是利用大中华酒店的关系,帮助联系一部分文化人到酒店集中然后安排疏散工作,他曾问过夏衍自己怎么办,夏衍回答“我什么时候离开香港还没定,根据情况再说”。现有资料显示:廖承志、连贯、乔冠华是1942年元旦以后离港赴内地,他们走的是香港岛—九龙—西贡—葵涌线;而走香港岛—九龙—荃湾—元朗线回内地的第一批香港文化人是1月9日出发的。以此判断,作为中共香港文化工委5人小组成员之一和营救工作组织者之一的夏衍,不太可能在1月5日过早离开香港,而很可能和第一批走陆路回内地的文化人同时离港。

四是郁风和司徒慧敏的回忆,尽管人数一致,但一说同路、一说分批,且出发时间相差很大,相互矛盾。

那么,西线撤退的总人数大概有多少呢?据初步测算,估计为60人左右。主要包括:

其一是前述夏衍带领的一行21人,到澳门时会合了两批朋友,3批人共50人左右。澳门会合的两批朋友,其中一批应是最早离开香港岛的范长江、陆浮、沈谱、梁漱溟一行4人。范长江记述:他“因处理《华商报》问题,与廖承志失去联络,找不到原来预定的由广东东江游击区撤退的路线,不得已和《华商报》采访主任陆浮和沈谱,取道澳门”,“临行发现民主同盟机关报《光明日报》负责人梁漱溟没有人照料,又约他同行。到澳门街上碰上金仲华等,经过金的关系最后由台山转到广西桂林”。3批人共约50人,夏衍的回忆:“1月19日,和前后到澳门两批朋友会合,以每人国币二百八十元,每艇二十人以上的條件(就等于每艇代价五千六百元!),雇好了两条在南北水一带颇有势力的某氏所有的快艇”;“这样一条小艇里面装上三四十件行李,和连船夫舵工在内一共二十九位乘客”。除去两条船的船夫舵工,和夏衍一同离澳的文化人和民主人士估计在50人左右。

其二是1月11日离港、18日离澳的华嘉一行9人。

其三是大约1月份经长洲岛到澳门的李少石、廖梦醒夫妇2人。

三、东线营救人数估计

这里的“东线”,是指由九龙经荃湾、元朗进入宝安游击区,由九龙经西贡坐船到惠阳游击区,以及由香港坐船到汕尾、海丰等惠阳以东沿海进入内地等路线的总称。这是香港秘密大营救的主要路线。这条路线营救了多少人呢?

1942年1月10日,张文彬给中共中央、韶梅并南委的电报提到游击区“聚集文化男女老少二百余人以上,行动颇不便,而游击区地小、粮缺,物价飞涨(四百多元百多斤米),又无钱(维持给养已无法),港亦无法接济”。对于“二百余人”这个数字,周恩来是有疑问的。3月6日,周恩来在对张文彬的复电中询问“到东江二百余文化人统战干部,除已电告之十余人外,其余是些什么人,请分别电告”。

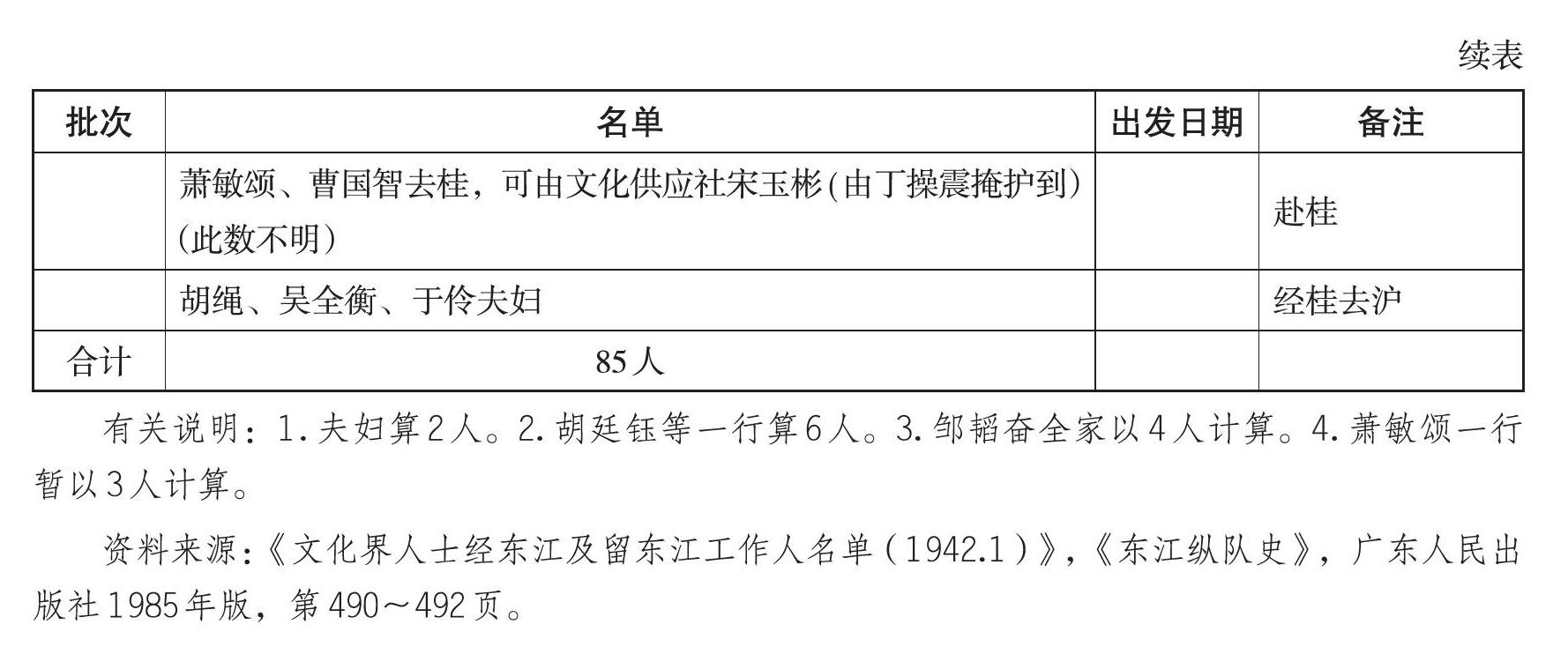

那么,张文彬“电告之十余人”到底是哪些人,大概有多少人?据现有资料,这些人就是下表所示名单中的人。这份名单是1942年1月张文彬电告周恩来的。从内容看,电报应该是1月底发出的。因为电报不仅提供了具体的人员名单,而且拟具了这些人员即将出发的批次和日期,并且已有资料证明名单中的许多人,如茅盾夫妇、叶以群、廖沫沙、胡仲持、高汾、邹韬奋、胡绳夫妇、凤子和剧团演员等已于1月中旬到达游击区。张文彬报告“文化界经过此间的人,及留此工作的人,全部名单如下”。但下表所示的这“85人”并非如电文所说的是“全部名单”,茅盾《脱险杂记》所提及的同行人“宝公”(戈宝权)、“W兄弟一伙”(黄文俞兄弟)等人,并未列入。

这份“85人”名单及1月底的电文证明,1月10日张文彬电文所说“二百余人以上”是不可信的,或者说,这200多人并非全部是知名文化人和民主人士,还可能包括知名文化人和民主人士的家人,以及从香港撤退的一般的中共文化干部。另外,茅盾《脱险杂记》记述,他们那一批是最早撤出香港到游击区的文化人,1月9日从香港岛出发、10日从九龙出发,1月13日才到游击区的前沿阵地白石龙。在第一批文化人刚刚出发、尚未到达游击区的1月10日,何来“聚集文化界男女老少二百余人以上”?以此判断,张文彬“二百余人以上”很可能是拟定的撤退人员人数的概数。

东线营救的人数,依据现有材料估算,大约在百人以上。包括上表所列名单“85人”和戈宝权、黄文俞兄弟,由香港坐船到汕尾和海丰的何香凝、经普椿(廖承志夫人)、柳亚子父女,由九龙经西贡坐船到惠阳游击区的爱国民主人士和工商界人士李伯球一家、邓文田夫妇、邓文钊、王显章和香港正泰参茸行的陈老板等人。

1942年2月,留在香港岛领导疏散工作的总负责人刘少文致电中共中央书记处云:“全体同志及朋友,在战争中均已离战区,安全撤退,现韬奋、茅盾、乔木等百余人已安全到东江曾、王部,长夏等一部分人去澳门,再分别前往苏北及内地;何香凝、柳亚子等各乘民船去汕尾寄居村间,现在疏散工作已经大体结束。”这则电文揭示了以下几个重要信息:一是到1942年2月底,营救工作已经大体结束。二是营救出来到达东江游击区的香港知名文化界人士和民主人士有“百余人”,这个数字和上文东线的估算数是差不多的。三是“长夏等一部分人去澳门”,即范长江、夏衍带领了一部分人走澳门撤退,从电文行文看,这“一部分人”肯定没有到东江游击区的多,从而进一步增加了上文西线估算数(60人左右)的可靠性。

四、余论

香港秘密大营救是中共党史上的一个著名历史事件。遗憾的是,距今已近80年,学界或当事人对其的一些关键记述仍然语焉不详,或相互矛盾,或以讹传讹。在对学界已有研究、当年有关新闻报道、众多当事人的回忆以及其他相关史料,尤其是当年营救电文、事件发生不久少数当事人的记录等资料仔细研读的基础上,笔者续考后认为:

第一,在战争结束后打通港九间中国共产党组织联系的关键人物和香港秘密大营救中起着特别重要作用的廖安祥,关于其政治身份,并非以往研究认定和当事人回忆的群众或“爱国商人”,而是八路军驻香港办事处的秘密交通员、1937年参加革命工作的“自己人”。其是否为中共党员,何时加入的?难以定论,有待新的关键史料加以明晰。

第二,夏衍等是1942年1月8日或9日离港出发、经长洲到澳门转内地的,同行者有21人,并非其他当事人回忆的1月5日或1月下旬、16人同路。与夏衍行程大致一样,走西线撤退的总人数估计为60人左右。

第三,东线营救的总人数,估计在百人以上。

笔者续考的这三个问题,连同笔者已发表考辨的4个问题(即香港秘密大营救的具体营救计划是怎么决定的,廖承志是何时开始布置香港文化人的隐蔽工作的,香港沦陷后香港岛和九龙间党组织的联系是如何打通的,香港秘密大营救到底营救了多少知名文化界人士和民主人士),是关于香港秘密大营救的关键问题。这些细节为何长期得不到梳理澄清并得到正确认知呢?

原因可能多种多样。比如,营救对象的模糊性导致数据的不确定性。关于营救的对象,1941年12月8日中共中央电示为“香港文化人、党的人员、交通情报人员”,这里的文化人显然不包括“党的人员”即党内的文化人。但是实际上,已有研究关于“香港文化人”的营救对象中,都包括了有着中共党员和文化人双重身份的夏衍、胡绳、张友渔、范长江、廖沫沙、叶以群、恽逸群等众多的中共党员,尽管这些人的党员身份当时是秘密的。12月下旬周恩来的详细电示也是“香港接朋友”,“朋友”这个词汇无疑相当含混,到底包括哪些人?是文化人、爱国民主人士、爱国工商界人士、国际友人、其他统战对象,抑或全部包括?恐怕只有少数决策人自己清楚。营救对象的模糊性,无疑是导致营救人数总数不确定性的因素之一。

又如,永远未知的历史,即历史包罗万象且转瞬即逝,后人所知的永远是沧海一粟,学术研究就是一个不断追求和还原历史真相的过程。对于香港秘密大营救也是如此,即使是笔者认真考证后的上述认识,也难说绝对正确。

再如,史料的缺失和获取的不易。以营救的多封函电为例,这些函电分散在1987年编印的《广东革命历史文件汇集》(甲38)中共广东省委文件(1941—1945)、1988年出版的《周恩来书信选集》、1990年出版的《南方局党史资料·统一战线工作》、2003年出版的《东江纵队志》中。营救函电是珍贵的第一手资料,没有这些函电的陆续公布,很多关键问题是没法讨论和证实的。今天能看到的函电,也不过区区10多封,可能远非当年营救函电的总数。

当然,这些都是客观的和外在的限制,根本原因还在于没有遵循学术研究尤其是历史学研究的基本守则。

其一,学术研究的第一守则是“怀疑精神”和“追问习惯”。没有怀疑精神,不仅难以发现问题,而且难以进行学术创新;没有“打破砂锅问到底”的习惯,就易于随波逐流、人云亦云,对于一些矛盾或冲突的说法熟视无睹。如果秉持“怀疑精神”和“追问习惯”,那么对于在战争结束后打通港九间中国共产党组织联系的关键人物廖安祥和李健行各异的说法、在香港秘密大营救中起着特别重要作用的廖安祥的模糊身份,以及众说纷纭莫衷一是的知名文化界人士和民主人士营救总数等,就不可能长期得不到澄清。

其二,历史学研究的基本守则之一是要有时间序列理念。任何一个事件,其构成要素之间的先后时间顺序不能错乱,更不能自相矛盾。同样,事件之间的先后时间顺序也不能错乱和矛盾。如果遵循了这个基本守则,就不可能進行12月8日商定具体营救计划、当天下午开始统筹安排隐蔽工作这样的历史书写。

其三,历史学研究的基本方法是必须进行考证,无论一手资料还是二手资料,都是如此。对于一手资料,也不能全信盲信。如1月10日张文彬电文所说的游击区“聚集文化男女老少二百余人以上”问题,再如《东江党史资料汇编(抢救文化人史料专辑)》中众多当事人的回忆,以及该资料未收录的其他当事人的回忆,研究者必须依赖这些资料且不只这些资料,进行资料对比、互证、反证等,才能拨开历史的重重迷雾,还原真相并给予更合理的解释。

其四,历史学研究的另一个基本守则是必须回到历史现场设身处地地理解当时的人与事。基于学科的特性,历史研究者和研究对象分属不同的时空。对于研究者而言,研究对象早已时过境迁,不仅物是人非,更可能物非人非。因此,研究者必须小心谨慎地“穿越”回历史现场,去理清楚当年的“是是非非”,对当年的人与事作“身在其中”之同情理解。如日军进攻香港和占领的场景、香港的地理区位和交通情况、战前与战后中共的各类机关分布、战时环境下文化人的疏散、中共机关和领导人的职责和应对、中共的秘密工作原则和方法等,研究者至少应有所了解。如果遵循了这个方法,那么夏衍的出发日期、廖安祥的行为、文化人的疏散路线等才可以得到更清晰的梳理和解释。

总之,对于历史,要心存敬畏,知之为知之,不知为不知;对于历史书写,要大胆假设、小心求证,要实事求是、秉笔直书。只有这样,书写出来的历史才可能成为信史。

[作者系历史学博士,华南理工大学马克思主义学院教授]