品牌代言人丑闻对消费者品牌转换的影响

——基于有调节的多重中介模型*

● 刘建新 范秀成 李东进

(1 西南大学经济管理学院 上海 200433;2 复旦大学管理学院 重庆 400715;3 南开大学商学院 天津 300071)

1.引言

近年来,品牌代言人丑闻频繁发生,给其所代言的品牌带来了严重的消极影响,例如某世界高尔夫球的性瘾癖丑闻、某环法自行车手的兴奋剂丑闻、某NBA已逝超级巨星的强奸性侵丑闻等,都给其所代言的品牌造成了严重甚至灾难性的消极影响,例如销售下降、形象恶化和股价下挫等。为了降低品牌代言人丑闻的消极影响,代言品牌通常在品牌代言人发生丑闻后会立即停止其代言活动(Fong and Wyer,2012),甚至某些品牌企业为了避免品牌代言人丑闻可能给自己带来的消极影响,谨慎性地采用已故名人、卡通人物、动植物等为品牌代言(Till and Shimp,1998)。相较于品牌代言人丑闻的频繁发生而言,有关品牌代言人丑闻的研究却较为匮乏(Um,2013),目前有关品牌代言人的研究主要关注品牌代言人特征、品牌代言人与产品或品牌形象或个性匹配性、品牌代言人对消费者品牌评价或购买意愿的影响等(McCracken,1989;Kamins,1990;White et al.,2009),而有关品牌代言人丑闻研究主要关注品牌代言人丑闻的责任归因、认同水平、文化差异、道德声望及股价波动等(Money et al.,2006;Edwards and La Ferle,2009;Um,2016),但对于品牌代言人丑闻如何影响消费者品牌转换的研究却极为鲜见。该方面研究的严重不足一方面会影响品牌代言理论体系的完整性,另一方面严重影响厂商的品牌运营和消费者的消费选择。

鉴于品牌代言人丑闻的频繁发生及相关研究的严重不足,本文将对以下问题进行探索和研究:(1)品牌代言人丑闻是否会影响消费者的品牌转换?不同类型的丑闻其影响是否会存在差异?(2)如果存在影响,其影响的内在机理是什么?(3)如果存在影响,影响机理的调节机制或边界条件是什么?研究的创新之处主要体现在:(1)转换了品牌代言人丑闻研究视角,将其划分为败德型丑闻和违法型丑闻,并进行了系统性的比较;(2)深化了研究层次,通过构建有调节的多重中介模型深入探寻了品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的内在机理;(3)明确了影响边界,有效地界定了消费者认知需求的调节机制。这些研究不仅对于深化和完善品牌代言理论具有重要的理论意义,而且对于增强厂商的品牌代言人丑闻应急反应和帮助消费者理性看待品牌代言人丑闻具有重要的实践意义。本文将首先进行文献综述和研究假设,然后进行实验操作和假设检验,最后总结研究结论、研究意义与研究局限。

2.文献综述

聘请明星或名人作为品牌代言人由来已久,最早可追溯到1893年英国明星Langtry为Pears香皂代言(Bergström and Skärfstad,2004),Erdogan(1999)、Nanda与Khandelwal(2017)等研究发现,聘请明星代言有助于企业或品牌增强消费者的关注、提升品牌形象、品牌引入、品牌再定位、增强全球拓展等,从而增强产品销售或改善经营业绩,甚至有助于股价的提升(Agrawal and Kamakura,1995)。但Till与Shimp(1998)、Erdwards与La Ferle(2009)、Muda等(2017)研究也发现,聘请明星为品牌代言也会产生“双刃剑效应”,无法预测的明星丑闻会给所代言的品牌带来消极甚至灾难性的影响,例如品牌遮蔽、公众议论、形象受损等,其中最直接的影响是消费者购买意愿降低、品牌形象受损和公司股价降低等(Louie et al.,2001)。虽然目前对于有关品牌代言人的理论研究已经较为丰富,品牌代言人信源可信性理论、信源吸引力理论、匹配理论等各种理论相继被提出,例如Hovland等(1953)的信源可信性理论认为品牌代言明星应该具有专业性和可信性,McGuire等(1985)的信源吸引力理论认为作为品牌代言人的明星应该具有相似性、熟悉性和喜欢性等特征,而Kamins等(1990)的匹配理论认为品牌代言人与品牌或产品匹配或一致时广告将更为有效,但有关品牌代言人丑闻的理论研究却较为有限(Fong and Wyer,2012),目前较为具有影响力的理论主要有感知诊断性理论、意义迁移理论和责任归因理论等。Skowronski和Carlston等(1989)认为相较于积极信息而言明星代言人丑闻等消极信息对于消费者信息加工和品牌态度更具有诊断性,McCracken等(1989)则认为如同品牌代言人的积极意义会迁移到品牌或产品中一样品牌代言人丑闻的消极意义也会迁移从而产生消极影响,而Um(2013)则利用归因理论解释了品牌代言人丑闻的影响,认为如果消费者将品牌代言人丑闻做特质归因则会影响消费者的品牌态度和购买意愿,而做情境归因则会影响消费者的品牌态度但不会影响购买意愿,并且进一步认为消费者的认同水平和品牌承诺会产生调节作用。但相对于日益频发的品牌代言人丑闻,有关品牌代言人丑闻的研究仍然相对有限(Um and Kim,2016),尤其是对品牌代言人不同类型丑闻的差异化影响、品牌代言人丑闻对消费者品牌转换的影响机制与边界条件等问题缺乏有效的研究。

品牌商总是希望消费者有较高的品牌承诺和品牌忠诚,这样有助于稳定销售和提升价值(Ahluwalia et al.,2000);最担心消费者产生品牌转换或品牌放弃,因为这样不仅意味着顾客开发成本会损失,而且丧失了可预期的收益。导致消费者产生品牌转换的因素很多,但品牌代言人丑闻是重要诱因之一。品牌代言人丑闻(brand endorser scandal,BES)是指作为某品牌代言人的明星或名人因为发生违背法律或社会规范而被公开曝光从而导致被贬低或声誉受损的事件(West,2006)。Thompson(1997)认为品牌代言人丑闻具有违法或败德性、公知性、众贬性、公开不赞成性、损誉性等五个特征。按照品牌代言人丑闻的定义可知,品牌代言人丑闻既有可能是违反道德即败德丑闻(brand endorsor’s immoral scandal,BEIS),即品牌代言人的言行与消费者的价值观准则相冲突,违背了消费者所认同与遵从的社会规范与情理准则,由此而产生的负面信息,例如撒谎、出轨、嫖娼等;也有可能是违法丑闻(brand endorsor’s unlawful scandal,BEUS),即品牌代言人的言行违反了一国现行法律规定,违背了整个社会必须遵守的法理准则,从而会给企业或消费者造成某种危害的有过错行为的负面信息,例如吸毒、斗殴、诈骗等。由于两者在事件性质等方面存在差异,其影响后果也截然不同。Till与Shimp(1998),Johnson(2005),Um(2013)等研究认为,品牌代言人败德丑闻更多的与品牌代言人的道德品质有关,更为内在和持久;而违法丑闻更多与品牌代言人的诱发情境有关,更为外在和短暂。Um(2016)等就基于归因理论发现,更为内在或持久的特质归因会导致消费者更难以谅解,从而导致对品牌代言人所代言的品牌消极影响更大;而与之相反,更为外在或暂时的情境归因更容易赢得消费者的宽恕,相对而言其对品牌代言人所代言的品牌消极影响也更小。但Berger等(2010)、Sääksjärvi等(2016)也研究发现,品牌代言人的消极信息也有可能产生积极影响,例如对消极事件增强关注从而诱发消费者的购买动机等,从而产生聚光灯效应或睡眠者效应等。但目前的研究绝大多数聚焦于品牌代言人丑闻的消极影响,少数研究关注了它的积极影响,而从消费者视角同时关注品牌代言人丑闻是如何消极或积极影响消费者品牌转换的研究较少,这在一定程度上影响了对品牌代言理论理解的全面性和深刻性。

意义迁移理论和产品传染理论均认为(McCracken,1989;Argo,2006),无论是败德丑闻还是违法丑闻,都会溢出到品牌代言人所代言的品牌和产品,并因此而让消费者产生心理污染感;同时Berger等(2010)研究发现与产品相关的消极信息例如丑闻会唤起消费者的增强关注和信息加工,并因此会引起消费者的心理好奇感。因此,当品牌代言人丑闻发生后,消费者往往对品牌代言人及其代言品牌或产品既存在消极反应又存在积极反应(Fong and Wyer,2012;Um,2016),并因此而产生态度矛盾性,而态度矛盾性已经被发现更容易导致消费者对目标品牌或产品产生消极影响(Roster and Richins,2009;O’Neill et al.,2012;Pang et al.,2017),例如延迟购买或产生品牌转换。但Hohman等(2016)、Guarana和Hernandez(2016)也发现,目标受众处于态度矛盾性时的决策反应也会受认知反应的调节影响,例如Hohman等(2016)就认为态度矛盾性更容易导致消费者做启发式加工,从而做闭合式决策;而Guarana和Hernandez(2016)研究则认为态度矛盾性更容易导致消费者做系统式加工,从而做理性式决策。因此,消费者的认知需求可能会调节品牌代言人丑闻引发的消费者态度矛盾性对品牌转换的影响。当然,以上的结论皆是源于现象观察和文献推理,其有效性还有待实证检验。

3.研究假设

3.1 品牌代言人丑闻、矛盾性态度与消费者品牌转换

矛盾性态度(ambivalence attitude,AA)是指“个体对某一对象同时存在的积极和消极的认知评价、情绪以及情感体验”(Otans et al.,1997)。由于消费者经常需要进行属性或损益权衡,矛盾性态度往往是消费者的真实反应,它既有可能是认知不一致或情感不一致导致,也有可能是认知与情感不一致所致(Lavine et al.,1998)。已有研究表明,矛盾性态度不仅会影响服务补救、品牌忠诚、在线广告、品牌危机、冲动性购买、消费者满意度和购买意向等,而且还会影响消费者的整个购买决策过程,例如需求产生、搜寻信息、评价方案、购买决策和购后评价等(高海霞和张敏,2016)。品牌代言人丑闻也会让消费者产生矛盾性态度,一方面品牌代言人的丑闻行为会破坏消费者与品牌之间的心理契约,而违约行为会让消费者产生厌恶行为,同时受制于意义迁移的影响,消费者会将品牌丑闻的消极意义迁移或传染到所代言的品牌(Till and Shimp,1998),并因此而产生心理污染感;另一方面品牌代言人丑闻由于破坏了消费者的心理图示(Meyers-Levy and Tybout,1989),会唤起消费者的心理好奇感,从而对代言品牌产生积极的信息加工和探索行为。心理污染感属于消极情感,而心理好奇感属于积极认知或动机,两者同时并存会让消费者产生矛盾性态度。同时,由于品牌代言人的败德丑闻是因为代言人的道德缺失所致,而道德被人们视为更为本质和核心,因此败德丑闻的影响更为消极和持久(Wojciszke et al.,1993),其对所代言品牌的意义迁移渗透更深且更久,消费者的态度矛盾性会更强;相比较而言,品牌代言人的违法丑闻由于更具有情境诱因性,具有暂时性特征,更容易被消费者进行外部归因(Um and Kim,2016),也更容易唤起消费者的同理心,从而减弱对代言品牌的意义迁移,因此更容易唤起消费者的心理好奇感。据此,本研究假设:

H1:品牌代言人丑闻会引起消费者对代言品牌的矛盾性态度,并且败德丑闻较之于违法丑闻更容易引起消费者更高的矛盾性态度。

Greenspan等(1980)研究发现矛盾性态度会使消费者的购买决策变得困难,削弱态度与行为意向以及实际行为之间的关系。品牌代言人丑闻引发的矛盾性态度最直接的后果是降低消费者对代言品牌的购买意愿(Fong and Wyer,2012),增加品牌转换的概率。品牌转换(brand switch,BS)是指消费者停止购买正在使用的品牌转而购买使用其他品牌(Mazursky et al.,1987)。Dhar等(1997)研究发现消费者偏好不确定或矛盾性态度会增强延迟购买或品牌转换。Till与Shimp(1998),Money等(2006),White等(2009)研究发现品牌代言人丑闻会让消费者对原有品牌感知到更高的风险,因为品牌本身是自我延伸的重要表征(Batra et al.,2012),而更高的感知风险会让消费者降低购买意愿或增强品牌转换;同时,Priester等(2007),Aaker等(2008)研究发现矛盾性态度会让消费者在心理上产生强烈的冲突感和不适感,Olsen等(2005)通过实证研究进一步发现消费者的矛盾性态度与满意度负相关,并且它甚至会独立地降低消费者对产品的忠诚度,即消费者矛盾性态度越高其重购意愿越低,从而会增强消费者的品牌转换意愿。Petty等(2006)还研究发现,矛盾性态度会增强个体对相关信息的加工,Robert等(2008)也发现矛盾性态度会给消费者带来认知失调和情感不适,进而增强消费者对相关信息的深入加工,而Lee等(2013)研究发现信息加工的加深会增强消费者的品牌转换。据此,本研究假设:

H2:品牌代言人丑闻引起的消费者矛盾性态度会正向影响消费者的品牌转换,并且连同H1一起认为矛盾性态度会在品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换中起中介作用。

3.2 品牌代言人丑闻、心理污染感、心理好奇感与消费者矛盾性态度

心理污染感(mental contamination,MC)是指消费者虽然与污染源无身体接触但仍然产生的心理厌恶感(Rachman,1994)。它不同于真实污染感(Fairbrother et al.,2005;Coughtrey et al.,2017),真实污染感强调消费者与污染源有真实的身体接触,例如污水或传染性疾病等,而心理污染感则强调消费者并不一定与污染源接触而产生的心理厌恶感或恐惧感,它既包括性侵犯、人格侮辱、破坏道德等外源性心理污染感,也包括自我记忆、意象或想法等内源性心理污染感(Coughtrey et al.,2017),例如Coughtrey等(2013)研究发现意象的道德败坏都会让人产生心理污染感。心理污染感具有内隐性、持久性和消极性等特征,容易导致紧张、抑郁或强迫症等。Argo等(2006)、Morales与Fitzsimons(2007)、Castro等(2013)研究发现,消费者也会对他人实际接触或想象接触产生心理污染感,例如陌生人试穿的衣服、紧挨尿不湿或卫生巾的食品、摆放凌乱的商品等,并因此而降低产品评价和购买意愿。McCracken(1989)等研究发现品牌代言人既会把乐观、励志、成功等积极意义迁移到代言品牌,也可能会把自私、颓废、失败等消极意义传染给代言品牌,因此品牌代言人具有“双刃剑”效应。品牌代言人丑闻,无论是败德或违法丑闻,对品牌代言人自己或整个社会都具有明显的消极影响(Till and Shimp,1998),意义迁移或情感传染等会让消费者对代言品牌产生心理污染感。同理,品牌代言人败德丑闻与违法丑闻在丑闻动机、事件性质和影响后果等方面都存在显著差异,由此导致消费者对丑闻品牌的心理污染感存在不同。道德具有内在性和持久性,是品牌代言人价值观的重要组成部分(Elliot and Radomsky,2012),败德丑闻意味着品牌代言人本质上是“恶人”,而且败德丑闻也更容易导致消费者具有更消极的情感,而消极情感会加剧消费者对代言品牌的厌恶感(Adaval,2001),因此品牌代言人败德丑闻更容易导致消费者更强的心理污染感;相比较而言,违法行为具有外在性和暂时性,外部环境的影响权重更大,违法丑闻仅仅意味着品牌代言人是“罪人”,同时消费者也更容易做“人非圣贤,孰能无过”的辩证性思考,会在一定程度上减弱消极意义的影响权重,因此品牌代言人违法丑闻更容易导致消费者更弱的心理污染感。据此,本研究假设:

H3:品牌代言人丑闻会引起消费者对代言品牌的心理污染感,并且败德丑闻较之于违法丑闻更容易引起消费者更高的心理污染感。

Rachman(1994),Elliot与Radomsky(2012),Coughtrey等(2017)认为,心理污染感会给个体带来紧张、沮丧或强迫症等消极影响,因此人们都会尽力避免或者通过心理咨询或医学治疗等措施降低或消除心理污染感;Argo等(2006),Morales与Fitzsimons(2007),Catro等(2013)研究也发现,心理污染感不仅会让消费者产生消极认知,而且还会产生消极情绪,从而降低对目标品牌或产品的评价和购买意愿。心理污染感会增强消费者态度矛盾性的原因主要有两个:一是心理污染感会让消费者对丑闻品牌产生更高的感知风险,因为品牌或产品是定义自我概念或表征自我形象的自我延伸(Batra and Ahuvia,2012),品牌代言人丑闻会通过意义迁移传染给代言品牌,从而导致其负载消极意义而影响其象征功能;二是心理污染感会导致消费者产生紧张、沮丧、后悔等消极情绪,而Hasford等(2015)发现消极情绪会让消费者对目标产品产生更为消极的评价,从而产生消极情绪传染效应。据此,本研究假设:

H4:品牌代言人丑闻引起消费者对代言品牌的心理污染感会正向影响消费者的矛盾性态度,并且连同假设H3一起认为心理污染感会在品牌代言人丑闻影响消费者矛盾性态度中起中介作用。

心理好奇感(psychological curiosity,PC)是指人们搜索和获取新信息或新知识的内在欲望,它能促使人们消除信息差,学习新思想和解决问题(Loewenstein,1994)。Loewenstein,(1994),Litman(2008),Fang等(2014)认为,心理好奇感是激发探索性行为的先决条件,对人的情感、认知以及获取信息的努力程度都会产生重要影响。它既有可能表现为一种稳定的、持久的人格特质,即特质好奇心;也有可能表现为一种短暂的、变化不定的动机特性,即状态好奇感(Kashdan and Roberts,2004)。King(1991),Driessche(2016),Vázquez-Casielles等(2017)研究发现,无论是特质好奇心还是状态好奇感都会很容易让消费者对广告、目标产品、信息搜寻等产生趋近性动机,例如Menon和Soman(2002)等研究发现好奇唤起策略广告较之于提供详尽产品信息广告更有助于激发消费者的兴趣和学习动力,Wiggin等(2019)研究发现心理好奇感会增强消费者的纵情消费。品牌代言人丑闻也可能会激发消费者对代言品牌的心理好奇感,一方面是因为品牌代言人丑闻会让消费者产生图示不一致从而增强消费者的心理唤醒(Meyers-Levy and Tybout,1989),而心理唤醒的增强会激发消费者的兴趣和动机(Noseworthy et al.,2014);另一方面Berger等(2010)研究发现有关品牌的消极信息会增强消费者的关注和信息加工从而增强产品评价和销售,品牌代言人丑闻作为品牌消极信息也会引起消费者更多的信息加工和信息筛查,从而弥补“信息缺口”或消除“剥夺感”(Loewenstein,1994)。当然,品牌代言人败德丑闻与违法丑闻对消费者的心理好奇感的唤醒程度会存在差异,Um(2013),Um与Kim等(2016)研究发现败德丑闻容易被消费者进行特质归因,而特质归因容易被确定为信息明确性,而明确的信息会让消费者失去探寻的兴趣和动力,因此会产生更低的心理好奇感;相对而言,违法丑闻更容易被消费者进行情境归因,而情境归因更容易被认为信息模糊性,而模糊的信息会增强消费者探寻的兴趣和动力,因此会产生更高的心理好奇感。据此,本研究假设:

H5:品牌代言人丑闻会引起消费者对代言品牌的心理好奇感,并且违法丑闻较之于败德丑闻更容易引起消费者更高的心理好奇感。

Loewenstein(1994)认为心理好奇感本质上是“已经知道”与“想要知道”的“信息缺口”,人们会努力通过各种策略消除该“缺口”,从而实现认知平衡。Loewenstein(1994),Menon和Soman(2002),Vázquez-Casielles等(2017)研究发现心理好奇感既会扩展消费者的认知范围,加强信息搜寻;也会增强他们的认知深度,促使他们寻找核心论据,增强论据强度,例如Menon和Soman(2002)在研究好奇诱发策略广告时发现心里好奇感会增强消费者的兴趣和学习动力,会促使他们扩大信息搜寻的范围和耗费更多的认知加工时间,最终会导致好奇诱发策略广告较之于详尽信息策略广告更为有效。Noseworthy等(2014)也研究发现,图示不一致会唤醒消费者更强的心理好奇感,进而会增强其信息搜寻和信息加工;Dijk(2007)和Zeelenberg等(2007)同样研究发现心里好奇感会让消费者降低态度不确定性和后悔程度。品牌代言人丑闻不仅会让消费者对丑闻产生好奇感,同样也会让他们对代言品牌产生好奇感,进而会影响消费者对代言品牌的态度。心理好奇感会增强消费者对代言品牌的关注和信息加工,搜寻有助于消除“信息缺口”的核心论据和边缘线索,例如品牌属性和产品质量等,同时Um(2013),Um与Kim等(2016)研究发现好奇感的唤醒会增强消费者的丑闻归因,并因此而增强丑闻判断的诊断性。由此可见,心理好奇感一方面会增强消费者对丑闻品牌探寻的兴趣和动力,另一方面会增强消费者对丑闻品牌的信息加工和责任归因,而这都有助于增强消费者的认知判断和态度明确性,并因此而降低消费者的态度矛盾性。据此,本研究假设:

H6:品牌代言人丑闻引起消费者对代言品牌的心理好奇感会负向影响消费者的矛盾性态度,并且连同假设H5一起认为心理好奇感会在品牌代言人丑闻影响消费者矛盾性态度中起中介作用。

3.3 认知需求的调节作用

态度矛盾性会增强消费者的感知风险和预期后悔,因此会增强消费者的品牌转换。但该影响可能会受到消费者认知需求的调节影响。认知需求(need for cognition,NFC)是指“个体参与并且享受思考活动的倾向”(Cacioppo and Petty,1982),反映了个体愿意思考的偏好和程度。Cacioppo与Petty(1982)、Haugtvedt等(1992)、Cacioppo等(1996)研究发现具有更高认知需求的个体会具有更强烈的认知动机、更高的加工强度和更强的认知愉悦性,加工方式偏好系统式加工,论据线索注重核心论据,例如论据质量等;而更低认知需求的个体则有更低的认知动机和更高的认知厌恶,加工方式偏好启发式加工,论据线索注重边缘线索,例如名人背书等。已有大量的研究表明,消费者的认知需求会对广告加工、信息框架、稀缺感知、态度改变、消费决策、品牌选择等有重要影响,例如Haugtvedt等(1992)研究发现高认知需求者在评价广告时较之于低认知需求者更多地依赖产品属性的评价,而低认知需求者较之于高认知需求者更多地依赖广告呈现的边缘线索;Zhang与Buda(1999)在研究信息框架效应时发现低认知需求者较之于高认知需求者更敏感于消极框架而非积极框架等。当然,认知需求的具体影响还会受到消费者的认知资源、自我相关性、分心程度、情绪状态、信息呈现形式、时间压力、决策可逆性等特质或情境因素的影响(Cacioppo et al.,1996)。

由于不同认知需求者对模糊性或矛盾性的容忍和认知清晰度需求等存在差异(Thompson et al.,1995),面对品牌代言人丑闻引发的态度矛盾性,更低认知需求者会更偏好将品牌代言人丑闻作为边缘线索进行信息加工,同时由于更低认知需求者更敏感于消极信息(Zhang and Buda,1999),因此更容易将品牌代言人丑闻尤其是败德丑闻意义迁移和情绪传染到代言品牌,并感知到更强的心理污染感和矛盾性态度,进而会增强品牌转换的意愿;而更高认知需求者只会将品牌代言人丑闻作为补充线索,更多地会依赖品牌属性或产品质量等核心线索和信息搜寻,更注重论据质量和精细加工,因此会降低品牌代言人丑闻意义迁移和情绪传染的成分或权重,增强品牌或产品评价和责任归因,会有更高的心理好奇感和更低的态度矛盾性,最终会降低品牌转换的意愿。据此,本研究假设:

H7:消费者认知需求会调节品牌代言人丑闻引发的消费者态度矛盾性对品牌转换的影响,即低认知需求消费者在面对品牌代言人丑闻尤其是败德丑闻引发的矛盾性态度时更容易产生品牌转换,而高认知需求消费者在面对品牌代言人丑闻尤其是违法丑闻引发的矛盾性态度时更不容易产生品牌转换。

综合以上文献综述和研究假设,我们提出如图1所示的研究概念框架模型,并将通过3个实验进行实证检验。实验1主要检验品牌代言人丑闻对消费者品牌转换的直接影响,实验2主要检验品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的多重中介机制,实验3主要检验认知需求对品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换多重中介机制的调节作用。

4.实验操作与假设检验

4.1 实验1:品牌代言人丑闻对消费者品牌转换的直接影响

4.1.1 实验设计

实验1的主要目的是检验品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的直接效应。实验采用品牌代言人丑闻(败德丑闻vs.违法丑闻vs.未提示丑闻)×代言品牌的混合设计方法,其中品牌代言丑闻类型是组间设计,而代言品牌是组内设计。为了避免预定实验信息产生的赞许效应或需求效应,我们借鉴Um(2013)、Um与Kim等(2016)的实验操控方法,让被试确定品牌代言人丑闻类型。我们于2019年3月1日在西南某综合性高校招募了21名被试(8男/13女,M年龄=21.143,SD=0.964),首先让其在10分钟内尽可能多地列举近年来发生过丑闻的品牌代言人,然后根据其列举标明所发生的丑闻事件,最后由2名实验者和3名被试组成的评估组进行定性分类。最终统计结果显示,所有被试共列举出了313例品牌丑闻代言人,平均列举14.905例(SD=3.910),例如范某某、吴某某、翟某某等;标明的品牌代言人丑闻包括诈骗、盗窃、斗殴、虐童、吸毒、逃税、酒驾、婚外情、嫖娼、离婚、虐待动物等,被列举最多的丑闻是吸毒、逃税和婚外情等;评估组根据事件属性、后果严重性、事件关注度等标准将其分为违法丑闻和败德丑闻,并各列举了5例,例如违法丑闻中范某某“逃税事件”和败德丑闻中翟某某“学术作假事件”等。

确定了品牌代言人及其丑闻类型后,我们开始收集、整理和设计实验情境。通过信息收集和整理发现,所选择的10位品牌代言人均代言了不同数量的品牌,例如范某某陆续代言的国内外品牌高达122个,包括LV、欧莱雅、奔驰等知名品牌,涉及化妆品、汽车、家电等行业。参照Till与Shimp(1998),Money与Shimp(2006),Um等(2013)的做法,根据品牌代言人、代言品牌和产品使用等影响因素,我们分别设计了不同的实验情境,例如“违法丑闻(vs.败德丑闻vs.未提示丑闻)”的实验情境为“某伞一直以来是我钟爱的品牌,我又想购买一把,该品牌是范某某代言的,但我听说‘她逃税了几亿元(vs.她学历存在造假vs.她最近一直很忙)’”,为了避免阅读字数差异的干扰影响,阅读字数均为42字。关于消费者的品牌转换我们采用了Oliver与Swan(1989)的3问项7点制Likert量表(1=非常不赞同,7=非常赞同),例如“该现象会让我考虑关注其他品牌”;同时为了再次确认品牌代言人丑闻类型,所有被试评价完成后,被试还将对以上案例事件进行4分制的属性评价(违法丑闻vs.败德丑闻vs.并非丑闻vs.不知道),以及完善个人统计信息。我们于2019年3月8—9日在西南某综合性高校招募了两批次共计79名被试参与实验,实验结果表明实验批次没有产生干扰影响,实验结束时要接受质询,并领取15元人民币的参与奖励以示感谢。实验结束后经仔细检查,发现有5名被调查问卷由于存在回答不完整、缺失值太多和答题具有规律性(例如“11111”或“12345”)等原因被剔除,最终有效被试为74名(41男/33女),他们的平均年龄为M年龄=21.297岁(SD=1.030)。

4.1.2 实验结果

SPSS24.0统计结果显示,10个品牌“消费者品牌转换测量量表”的3个问项的信度Cronbach’s α介于0.753~0.877,均大于可接受的标准0.700(Churchill,1979),表明其具有良好的信度,随后将其均值化处理形成消费者品转换指数。同时品牌代言人丑闻类型统计结果显示,品牌代言人丑闻中的“违法丑闻(BEUS)”“败德丑闻(BEIS)”和“未提示丑闻(NRSI)”与预计结果准确率均高达90%以上,因此对其实验操控是成功的。而最终统计结果显示(见表1),所有10个品牌代言人丑闻事件“败德丑闻”和“违法丑闻”均比“未提示丑闻”对消费者品牌转换有更显著的影响,例如范某某代言某伞的案例中“败德丑闻”较之于“未提示丑闻”有更显著的品牌转换影响(MBEIS=5.800,MNRSI=4.292,t(47)=13.104,p<0.050),同时“违法丑闻”较之于“未提示丑闻”也有更显著的品牌转换影响(MBEUS=4.840,MNRSI=4.292,t(47)=4.444,p<0.050),仅有赵某代言的某食用油“违法丑闻”较之于“未提示丑闻”边缘显著(MBEUS=4.280,MNRSI=4.056,t(47)=1.798,p=0.079>0.050);不仅如此,消费者对“败德丑闻”较之于“违法丑闻”也有更显著的品牌转换影响(MBEIS=5.800,MBEUS=4.840,t(48)=7.426,p<0.050)。该实验结果表明,面对品牌代言人丑闻无论是“败德丑闻”还是“违法丑闻”均较之于“未提示丑闻”有更积极的品牌转换影响,并且“败德丑闻”较之于“违法丑闻”对消费者的品牌转换影响更大。但该实验仅仅检验了直接效应,而且已经发现品牌代言人真实事件对被试检测的直接影响和滞后影响,实验2将检验品牌代言人丑闻对消费者品牌转换的中介机制。

4.2 实验2:品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的中介机制

4.2.1 预实验1

预实验1的主要目的是检验品牌代言人丑闻信息的有效性和差异性等,从而为实验2提供有效的操控信息。为了避免真实品牌的干扰影响,实验2将采用虚构品牌“赛欧”,该品牌的主要产品为笔记本电脑(市场价格为5000~6000元人民币),具体产品属性根据真实产品改编而成。同时该产品品牌代言人也根据真实代言信息改编,“‘赛欧’品牌代言人为我国一线男性影视明星,年龄28岁,单身未婚,外表帅气,演技出众,长期以来代言该品牌,赢得万千用户喜爱”;而品牌代言人丑闻信息同样根据真实信息改写而成,其中“败德丑闻”为“学历作假”,而“违法丑闻”为“商场盗窃”。我们于2019年3月15日在西南某综合性高校招募了33名被试(19男/14女,M年龄=21.121岁,SD=0.960)参与单因子组间实验,分别给两组被试呈现前述相同的品牌代言信息和不同的新闻信息,新闻信息为“……据某新闻媒体报道,他存在学历作假(vs.商场盗窃)问题,并得到证实”。所有被试首先需要在2问项7点制Likert量表上填写确证性问题(1=非常赞同,7=非常不赞同),例如“该明星代言了‘赛欧’品牌电脑”;然后在3问项7点制Likert量表上评价品牌代言人丑闻属性问题(1=败德性或道德问题,7=违法性或法律问题),例如“该明星代言人的该行为具有( )”;最后所有被试将完善个人统计信息,并领取15元人民币的参与奖励以示感谢。

SPSS24.0信度统计结果显示,确证性问题和品牌代言人丑闻属性问题的信度Cronbach’s α分别为0.775和0.981,均大于可接受的标准0.700(Churchill,1979),表明其具有良好的信度,随后将其均值化处理形成相应的指数。统计结果显示,两组被试在确证性问题上并没有显著的差异(MBEIS=6.688,MBEUS=6.588,t(31)=0.706,p=0.486>0.050),同时两组被试在年龄和性别问题上也无显著差异;但在品牌代言人丑闻属性问题上差异显著(MBEIS=1.479,MBEUS=6.176,t(31)=-50.153,p<0.050),“学历作假”远7而近1,即更属于败德性或道德问题;而“商场盗窃”远1而近7,即更属于违法性或法律问题。因此,我们在品牌代言人丑闻信息上操控是成功的,其将被用于主实验2中。

4.2.2 实验设计

实验2的主要目的是检验品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的中介效应。实验采用单因素组间设计。实验情境(封面故事)为“我使用了8年的‘赛欧’笔记本电脑坏了,连维修人员都认为没有维修的价值了。我打算买一台新的‘赛欧’。某一天下午我在某电商平台浏览着‘赛欧’的各型号及其配置,该电脑品牌代言人时不时映入眼帘。突然,一条新闻弹出,‘赛欧’品牌代言人因学历作假被揭穿(vs. 因商场盗窃被抓捕),并得到证实”。阅读字数均为110字。具体实验过程为首先将被试分为两组(败德丑闻(BEIS)vs.违法丑闻(BEUS)),并将其带入各自的实验室;然后给被试发放内装有产品彩页、实验情境和测量量表等的大信封袋,要求被试打开信封袋进行评价和完善个人统计信息;最后被试将被问询实验目的,并领取15元人民币的参与奖励以示感谢。其中,测量量表包括“心理污染感测量量表”“心理好奇感测量量表”“态度矛盾性测量量表”和“品牌转换测量量表”,“心理污染感测量量表”改编自Argo等(2006),Morales与Fitzsimons(2007)所使用的4问项7点制Likert量表(例如“看到该信息后,我突然对他代言的电脑感到厌恶”),“心理好奇感测量量表”改编自Kupor和Tormala(2015)使用的4问项7点制Likert量表(例如“看到该信息后,我对他代言的品牌感到很好奇”),“态度矛盾性测量量表”改编自Preister和Petty(1996)使用的5项7点制Likert量表(例如“看到该信息后,我对是否继续购买该品牌电脑感到很矛盾”),而“品牌转换测量量表”与实验1相同。同时,为了避免消费者产品专业知识和消费者购买涉入的干扰影响,我们采用单一条目进行了测量,例如“我对电脑知识非常懂行”和“我对该电脑购买涉入很深”。所有量表都采用7点制Likert量表(1=非常不赞同,7=非常赞同),而为了尽量避免产生自我效度或期许效应,所有问项采取随机混合编排(Feldman and Lynch,1988)。除此之外,被试还被要求进行认知反应检测,即要求被试回答“我为什么这样想”,忽略错别字和标点符号等,以便尽快和尽可能地表明自己的真实想法。我们于2019年3月22日至31日在西南某综合性高校招募了161名被试,分三次进行实验,实验结果显示实验批次没有对其产生影响。实验结束后,经仔细检查,基于与实验1相同的原因剔除9名被试,最终有效被试为152名(95男/57女),他们的平均年龄为M年龄=21.184岁(SD=1.439)。

4.2.3 实验结果

(1)信效度检验和变量处理。SPSS24.0信度检测结果显示,心理污染感、心理好奇感、态度矛盾性和消费者品牌转换的信度Cronbach’s α位于0.768~0.942,均大于可接受的标准0.700(Churchill,1979),表明其具有良好的内部一致性与可靠性。同时,验证性因子分析(CFA)发现,所有问项的标准化因子载荷值均介于0.627~0.739,超过0.500的最低标准,表明各变量具有良好的聚合效度;各变量的AVE值的均方根大于其他变量之间的相关系数,表明各变量之间具有良好的区分效度。Haman单因子检验结果也表明,在将所有问项一起做因子分析未旋转时第一个主成分占到的载荷量是26.793%,表明同源偏差并不严重。此外,为了统计的需要,分别将品牌代言人败德丑闻(BEIS)和品牌代言人违法丑闻(BEUS)哑变量编码为1和0。

(2)直接效应检测。直接效应检测结果显示:①单因素方差分析(ANOVA)统计结果显示,品牌代言人败德丑闻较之于违法丑闻更容易引起消费者的态度矛盾性(MBEIS=4.908,MBEUS=4.547,t(150)=8.046,p<0.050),因此H1得到有效检验;②线性回归方程(F(1,150)=80.291,p<0.050)的统计结果显示,态度矛盾性会增强消费者的品牌转换意愿(β=0.590,t(150)=8.961,p<0.050),因此H2的前半部分得到有效检验,后半部分将于后检验;③ANOVA统计结果显示,品牌代言人败德丑闻较之于违法丑闻更容易引起消费者的心理污染感(MBEIS=5.006,MBEUS=4.236,t(150)=14.884,p<0.050),因此H3得到有效检验;④ANOVA统计结果显示,品牌代言人违法丑闻较之于败德丑闻更容易引起消费者的心理好奇感(MBEIS=3.585,MBEUS=4.151,t(150)=-10.718,p<0.050),因此H5得到有效检验;⑤以品牌代言人丑闻、心理污染感与心理好奇感为自变量和以态度矛盾性为因变量的线性回归方程(F(1,150)=64.483,p<0.050)的统计结果显示,心理污染感会积极影响消费者的态度矛盾性(β=0.548,t(150)=8.030,p<0.050),因此H4的前半部分得到有效检验,其后半部分将于后检验;心理好奇感会消极影响消费者的态度矛盾性(β=-0.375,t(150)=-4.956,p<0.050),因此H6的前半部分得到有效检验,其后半部分也将于后检验。

(3)中介效应检测。由于Baron与Kenny(1986)的传统中介效应检验备受诟病(Muller et al.,2005),因此本文采用了Bootstrap中介检验分析程序。根据该程序的要求对各变量进行标准化处理后,按照Zhao等(2010)提出的中介效应分析程序,参照Hayes(2013)提出的Bootstrap方法进行中介效应检验,选择模型6,样本量选择为5000,取样方法为选择偏差校正的非参数百分位法。结果如表2所示,“品牌代言人丑闻→态度矛盾性→消费者品牌转换”“品牌代言人丑闻→心理污染感→态度矛盾性→消费者品牌转换”和“品牌代言人丑闻→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”等中介路径效应显著,中介效应分别为0.097(LLCI=0.025,ULCI=0.200,包含0)、0.185(LLCI=0.132,ULCI=0.238,不包含0)和0.113(LLCI=0.034,ULCI=0.191,不包含0)等,因此H2、H4和H6等后半部分均得到有效检验;而“品牌代言人丑闻→心理污染感→消费者品牌转换”(LLCI=-0.204, ULCI=0.085,包含0)、“品牌代言人丑闻→心理好奇感→消费者品牌转换”(LLCI=-0.192,ULCI=0.059,包含0)和“品牌代言人丑闻→心理污染感→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”(LLCI=-0.014,ULCI=0.003,包含0)等中介效应均不显著。同时,在控制了各中介路径效应后,“品牌代言人丑闻→消费者趋避反应”的直接效应仍然显著,效应大小为0.562(LLCI=0.344,ULCI=0.779,不包含0)。而与此同时,把“消费者专业知识”和“消费者购买涉入”作为协变量纳入中介效应检验发现“消费者专业知识”并没有产生干扰影响(LLCI=-0.145,ULCI=0.095,包含0),但“消费者购买涉入”产生了干扰影响,效应值为-0.126(LLCI=-0.243,ULCI=-0.008,不包含0)。与中介效应检验结果一样,盲于实验目的的两位专家进行编码(BEIS编码为1,BEUS编码为-1, 无关内容摒弃,不一致通过协商解决)的认知反应配对统计结果也显示,品牌代言人败德行为较之于违法行为使其有更多的品牌转换想法(MBEIS=2.842,MBEUS=-1.724,t(151)= 53.794,p<0.050),例如有人就认为“一想到品牌代言人道德败坏我就恶心”等。

表2 品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的中介路径

通过实验2检验了品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的多重中介效应,即H1至H6全部得到了有效支持,仅有“消费者购买涉入”产生了干扰影响。但该实验也存在三个方面的问题:一是该实验并没有检测所提出的多重中介效应的调节机制,有待于进一步明确其边界条件;二是该实验也没有有效排除多重中介效应的替代性解释,解释的唯一性存疑;三是该实验仅仅检验了“学历作假”和“商场盗窃”分别作为品牌代言人“败德丑闻”和“违法丑闻”的效应,其他败德违法行为是否有相似的效应仍然不得而知。为此,我们将通过实验3检验品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的边界条件、替代性解释和外部效度。

4.3 实验3:品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的调节机制

4.3.1 预实验2

预实验2的主要目的也是检验品牌代言人丑闻信息的有效性和差异性等。为了增强研究的真实性和外部效度,本实验将采用真实的品牌“LN”,产品为羽毛球拍。“出轨”和“吸毒”是许多品牌代言人屡屡发生的丑闻,给其所代言的品牌带来了严重的消极影响,因此将它们分别定性为品牌代言人败德丑闻和违法丑闻。但为了进一步肯定其问题属性,通过预实验2进行预检测。我们于2019年4月5日在西南某综合性高校招募了37名被试(21男/16女,M年龄=21.243岁,SD=1.091)参与单因子组间实验,设置的实验情境为正在购买“LN”羽毛球拍,而品牌代言人丑闻信息为“……据某新闻媒体报道,他刚刚因出轨被捉奸(vs.因吸毒被抓捕),并得到证实”。测量问题、量表尺度、参与奖励等信息与预实验1一样。

SPSS24.0信度检测、确证性问题和丑闻属性等统计结果也与预实验1一样,不仅问题测量的信度Cronbach’s α分别为0.784和0.986,均大于可接受的标准0.700(Churchill,1979),而且确证性问题并无显著差异(MBEIS=6.474,MBEUS=6.278,t(35)=1.796,p=0.081>0.050),被试年龄与性别也无显著差异,仅有丑闻属性存在显著差异(MBEIS=1.579,MBEUS=6.630,t(35)=-61.777,p<0.050),“因出轨被捉奸”远7而近1,即更属于败德性或道德问题;而“因吸毒而被抓捕”远1而近7,即更属于违法性或法律问题。因此,我们在品牌代言人丑闻信息上操控也是成功的,其将被用于主实验3中。

4.3.2 实验设计

实验3的主要目的是检验消费者认知需求对品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的调节作用,即H7。实验采用2(丑闻类型:败德丑闻(BEIS)vs.违法丑闻(BEUS))×2(认知需求:高认知需求(HNFC)vs.依存型自我建构(LNFC))的组间实验设计。实验情境(封面故事)为“我长期使用的‘LN’牌羽毛球拍昨晚打球时折了,我今天早上在某电商平台浏览了该品牌的新羽毛球拍,看中某一款正准备付款时弹出一则新闻,该品牌代言人因出轨被捉奸(vs.因吸毒被抓捕),并得到证实”。具体实验过程除了消费者需要被进行认知需求检测和消费情绪检测外,其他实验过程、测量量表和实验奖励等与实验2一样。其中,“消费者认知需求”检测采用的是Cacioppo等(1996)开发的18问项5点制Likert简版“认知需求测量量表”(例如“我更偏爱思考复杂而非简单的问题”),而“消费者消费情绪”检测采用的是Watson等(1988)开发的20问项5点制Likert“PANAS”量表,包括积极情绪(活跃的、警觉的、注意的、坚决的、热情的、兴奋的、有灵感的、有兴趣的、自豪的、坚强的)和消极情绪(害怕的、恐惧的、焦虑的、战战兢兢的、易怒的、不友善、内疚的、感到羞愧、苦恼的、痛苦的)。我们于2019年4月6日至25日在西南某综合性高校招募了271名被试,分6批次进行实验,实验结果显示实验批次没有对其产生影响。实验结束后,经仔细检查,基于与实验1相同的原因剔除15名被试,最终有效被试为256名(147男/109女),他们的平均年龄为M年龄=21.341岁(SD=1.584)。

4.3.3 实验结果

(1)变量信效度、操控检验与变量处理。认知需求、心理污染感、心理好奇感、态度矛盾性和消费者品牌转换等量表的信度Cronbach’s α位于0.738~0.947,均大于可接受的标准0.700(Churchill,1979),同样表明其具有良好的内部一致性和可靠性。同时,验证性因子分析(CFA)也发现,所有问项的标准化因子载荷值均介于0.581~0.733,超过0.500的最低标准,同样表明各变量具有良好的聚合效度;各变量的AVE值的均方根大于其他变量之间的相关系数,同样表明各变量之间具有良好的区分效度(Fornall and Larcker,1981)。Haman单因子检验结果也表明,在将所有问项一起做因子分析未旋转时第一个主成分占到的载荷量是29.338%,同样表明同源方法偏差并不严重。而对消费者认知需求则采用均值(3.424±0.306)中值分半的做法(t(254)=7.426,p<0.050),高于均值(3.550±0.262)的被试被界定为高认知需求(HNFC),低于均值(3.293±0.292)的被试则被界定为低认知需求(LNFC)。此外,为了统计的需要,我们同样对品牌代言人丑闻和消费者认知需求进行了哑变量编码(MBEIS=1,MBEUS=0;MHNFC=1,MLNFC=0)。

(2)调节作用检测。由于消费者态度矛盾性属于连续变量,而消费者认知需求属于分类变量,因此采用了分组回归检测。回归结果显示,对于高认知需求消费者而言,由品牌代言人丑闻引发的态度矛盾性影响消费者品牌转换统计显著但影响较小(β=0.306,t(129)=3.287,p<0.050);而对于低认知需求消费者而言,不仅统计显著而且影响较大(β=0.529,t(125)=6.264,p<0.050)。对品牌代言人败德丑闻与违法丑闻进一步进行分组回归的统计结果显示,对于高认知需求消费者而言,品牌代言人违法丑闻较之于败德丑闻有更低的品牌转换意愿(βBEUS=0.247<βBEIS=0.353),而对于低认知需求消费者而言,品牌代言人败德丑闻较之于违法丑闻引发的态度矛盾性有更高的品牌转换意愿(βBEIS=0.614>βBEUS=0.433),因此H7得到有效支持。

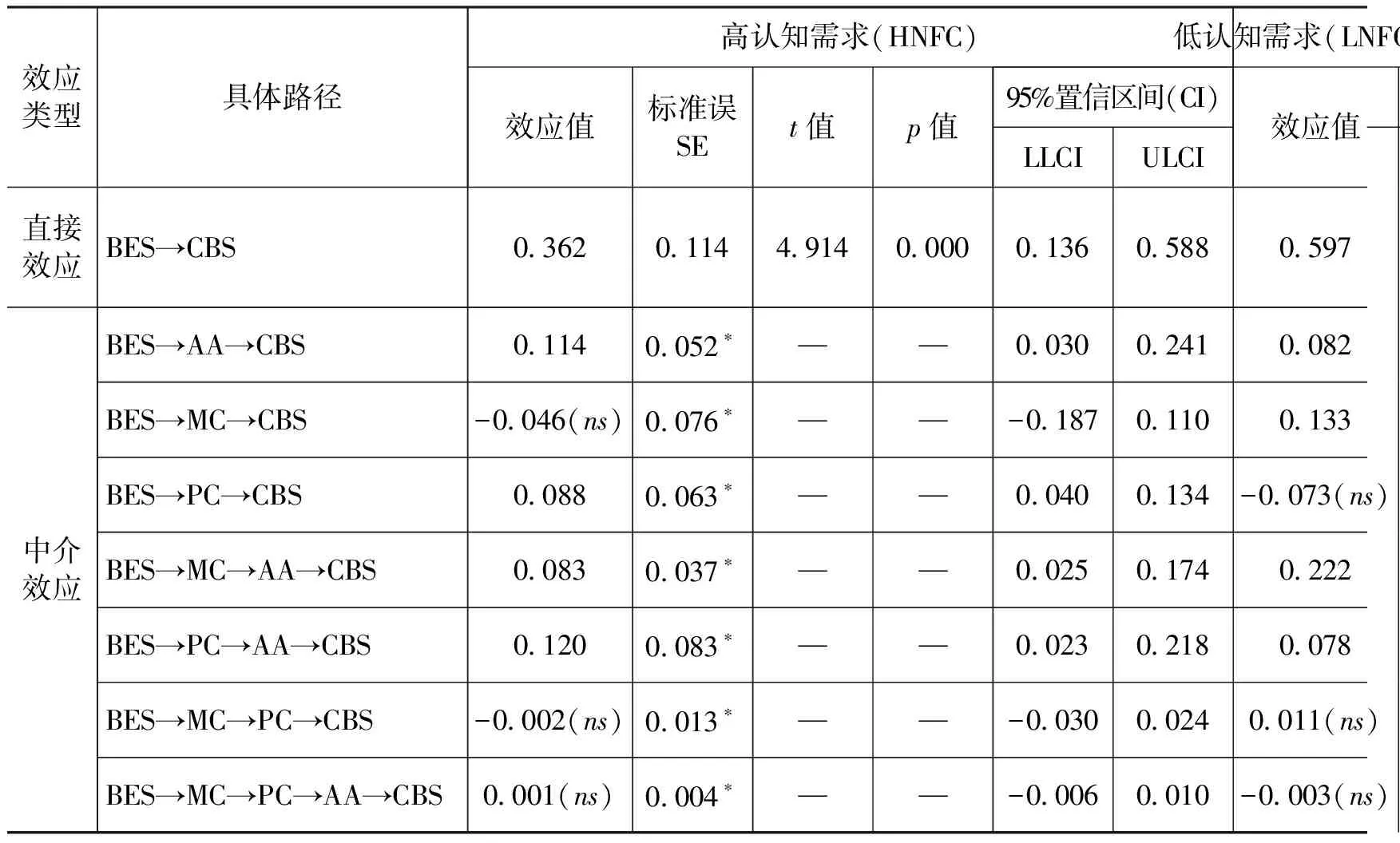

(3)中介效应检测。采用与实验2相同的Bootstrap中介检验分析程序,选择模型6,对消费者认知需求进行了分组中介效应检验。检验结果如表3所示,对于高认知需求消费者而言,“品牌代言人丑闻→消费者品牌转换”(β=0.362,LLCI=0.136,ULCI=0.588,不包含0)的直接效应和“品牌代言人丑闻→态度矛盾性→消费者品牌转换”(β=0.114,LLCI=0.030,ULCI=0.241,不包含0)、“品牌代言人丑闻→心理好奇感→消费者品牌转换”(β=0.088,LLCI=0.040,ULCI=0.134,不包含0)、“品牌代言人丑闻→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”(β=0.120,LLCI=0.023,ULCI=0.218,不包含0)和“品牌代言人丑闻→心理污染感→态度矛盾性→消费者品牌转换”(β=0.083,LLCI=0.025,ULCI=0.174,不包含0)显著,而其他中介效应并不显著;而对于低认知需求消费者而言,“品牌代言人丑闻→消费者品牌转换”(β=0.597,LLCI=0.414,ULCI=0.782,不包含0)的直接效应和“品牌代言人丑闻→消费者态度矛盾性→消费者品牌转换” (β=0.082,LLCI=0.014,ULCI=0.151,不包含0)、“品牌代言人丑闻→心理污染感→消费者品牌转换”(β=0.133,LLCI=0.070,ULCI=0.189,不包含0)、“品牌代言人丑闻→心理污染感→态度矛盾性→消费者品牌转换”(β=0.222,LLCI=0.139,ULCI=0.315,不包含0)和“品牌代言人丑闻→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”(β=0.078,LLCI=0.043,ULCI=0.113,不包含0)显著,而其他中介效应并不显著。对比分析发现,低认知需求消费者较之于高认知需求消费者不仅“品牌代言人丑闻→消费者品牌转换”的直接效应和“品牌代言人丑闻→心理污染感→态度矛盾性→消费者品牌转换”的中介效应更显著,而且“品牌代言人丑闻→心理污染感→消费者品牌转换”的中介效应也显著;而高认知需求消费者较之于低认知需求消费者“品牌代言人丑闻→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”的中介效应更显著,而且“品牌代言人丑闻→心理好奇感→消费者品牌转换”的中介效应也显著。同时,与实验2相同的认知反应编码统计结果也显示,高认知需求消费者有更强的好奇心和理性分析思维,例如“丑闻让我感到很好奇,但代言人丑闻与羽毛球拍质量应该没有多大关系吧”等;而低认知需求消费者有更强的心理污染感和情绪分析思维,例如“一想到品牌代言人丑闻,我就不想要那个羽毛球拍了,恶心得很”。而将消费者的消费情绪,无论是均值化的积极情绪还是均值化的消极情绪作为协变量纳入中介模型进行检验,发现无论是高认知需求消费者(β积极情绪=0.033,LLCI=-0.043,ULCI=0.110,包含0;β消极情绪=0.082,LLCI=-0.049,ULCI=0.215,包含0)还是低认知需求消费者(β积极情绪=0.027,LLCI=-0.036,ULCI=0.009,包含0;β消极情绪=0.097,LLCI=-0.064,ULCI=0.259,包含0)都没有显著性,因此不能成为该效应的替代性解释。

表3 不同认知需求消费者对品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的中介路径比较

通过实验3不仅有效检测和拓展了不同类型品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的外部效度,而且明确了品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换多重中介效应的认知需求调节作用,即H7得到有效支持,同时还有效排除了消费者消费情绪的替代性解释。

5.研究结论与局限

5.1 研究结论

(1)品牌代言人丑闻会影响消费者的品牌转换,并且存在多重中介机制。品牌代言人丑闻不仅给代言人自身带来了严重的消极影响,而且会外溢给其所代言的品牌,造成代言品牌形象受损、销售下降和收益减少等。但品牌代言人不同类型的丑闻会给其所代言品牌造成不同的影响,3个实验结果均表明品牌代言人败德丑闻相比较于违法丑闻更容易导致消费者品牌转换。同时实验2和实验3表明,品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换存在复杂的多重中介机制,即品牌代言人丑闻会同时让消费者对其所代言的品牌产生心理污染感和心理好奇感,并进而导致消费者态度矛盾性,而态度矛盾性会增强消费者的品牌转换。该多重中介机制不仅得到了统计结果的有效支持,而且得到了认知反应的再次验证。该研究结果并没有受到消费者产品专业知识的干扰影响,但“消费者购买涉入”会对其产生影响。

(2)消费者的认知需求会调节品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的多重中介机制。品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换并非无条件,而是会受到消费者认知需求的调节作用。实验3的研究结果表明,高认知需求消费者在面对品牌代言人丑闻尤其是违法丑闻所引起的态度矛盾性时更容易走“品牌代言人丑闻→心理好奇感→消费者品牌转换”和“品牌代言人丑闻→心理好奇感→态度矛盾性→消费者品牌转换”的中介路径,而低认知需求消费者在面对品牌代言人丑闻尤其是败德丑闻所引起的态度矛盾性不仅“品牌代言人丑闻→消费者品牌转换”的直接效应更强,而且也更容易走“品牌代言人丑闻→心理污染感→消费者品牌转换”和“品牌代言人丑闻→心理污染感→态度矛盾性→消费者品牌转换”的中介路径。同时实验3的研究结果也表明,无论是消费者的积极情绪还是消极情绪均没有成为品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换多重中介效应的替代性解释。

5.2 研究意义

(1)理论意义。理论意义主要表现在三个方面:一是以往有关品牌代言人丑闻的研究局限于将其划分为能力丑闻与道德丑闻(Louie et al.,2001;Votola et al.,2006)和自我导向丑闻与他人导向丑闻(Money and Shimp,2006),而本文主要研究了品牌代言人的败德丑闻和违法丑闻对消费者品牌转换的影响,研究视角具有创新意义;二是本文研究发现了品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的多重中介机制,即品牌代言人丑闻会同时引发消费者对其所代言品牌的心理污染感和心理好奇感,并进而导致其态度矛盾性,最终影响消费者品牌转换,该多重中介机制的发现将会深化对品牌代言人溢出效应的认知和理解,有助于完善品牌代言人理论体系;三是明确了品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换多重中介效应的边界条件,即消费者认知需求的调节作用,边界条件的明确或界定一方面有助于明确本文所发现的多重中介效应的认知边界,另一方面有助于研究结论的实践指导。

(2)管理启示。管理启示主要表现在四个方面:一是对于品牌商而言,由于无论是品牌代言人败德丑闻还是违法丑闻都会产生消极溢出效应,因此品牌商应该慎重选择品牌代言人,尽量选择丑闻发生概率较低的代言人,甚至选择卡通或虚拟代言人(Till and Shimp,1998);同时尽量与品牌代言人签订“耻辱保险”以规避代言人丑闻所产生的消极影响(Erdogan and Drollinger,2008);此外,如果发生品牌代言人丑闻,品牌商应积极归因于违法丑闻而非道德丑闻,因为前者更容易导致消费者更少的品牌转换。当然,鉴于低认知需求者较之于高认知需求者更容易在品牌代言人发生丑闻后出现品牌转换,因此品牌代言人丑闻发生后及时发布全面、真实的信息可能有助于降低消费者的品牌转换。二是对于品牌代言人而言,应该洁身自好,这一方面有助于维护良好形象和个人价值,另一方面有助于降低其给所代言品牌的消极影响,因为无论是败德丑闻还是违法丑闻都会产生溢出效应,丑闻发生后积极归因于环境诱发的违法丑闻或许更有助于降低消费者的品牌转换和增强对代言品牌的保护。三是对于消费者而言,应该全面而理性地认识品牌代言人丑闻,品牌代言人只是品牌的边缘线索(Lee and koo,2016),与产品类型、质量和服务等并无本质的联系,因此更应该关注品牌或产品本身。四是对于政府监管机构而言,应该积极加强对品牌商的品牌代言和品牌代言人的代言行为等的规范和管理,营造积极健康的品牌代言发展环境。

5.3 研究局限

由于受制于研究条件和研究方法,本文也存在一些亟待改善和深化研究的局限:一是品牌代言人丑闻影响消费者品牌转换的因素众多(Bartz et al.,2013),虽然本文探索了多重中介机制和认知需求的调节作用,但仍不足以概其全貌,有待进一步探索其他中介机制和调节变量;二是本文虽然探索了将“学术作假”与“商场盗窃”“出轨”与“吸毒”等分别作为败德行为与违法行为的影响,但既没有检验其等效性也没有检验其多属性或重叠性,这有待进一步完善;三是本文虽然研究了笔记本电脑和羽毛球拍等实验商品,但并没有探索其价格的影响,因为已有研究发现不同价格商品以及价格调整等都会对品牌代言人影响消费者品牌转换产生影响,这有待深化研究;四是本文采用实验方法研究了品牌代言人不同丑闻对消费者品牌转换的截面影响,没有关注它们的时间效应,因此未来需要进一步进行纵贯效应研究;五是本文以笔记本电脑和羽毛球拍为实验商品、西南某综合性高校大学生为实验被试和被试自陈报告为数据收集方法,无疑限制了研究模型和结论的外部效度,因此拓展实验条件、改进研究方法从而增强研究效度也是未来努力的重要方向,例如采用事件相关电位(ERP)、功能性核磁共振成像(fMRI)和眼动跟踪技术(ET)等先进研究方法和技术。