AR技术在高职数控机床及应用技术课程中的应用与实践

耿晓伟

摘要:目前该校五年制高职数控专业课程普遍存在教学效果不高,学生学习信心不足等情况。该文研究将AR技术融合到数控机床及应用技术课程教学中,针对理论教学和实践教学两个方面进行了具体论述,并在此基础上提出了今后的改进方向。

关键词:AR技术;高职教育;数控机床

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2021)15-0194-03

1 背景

1.1 数控机床及应用技术课程特点

数控机床及应用技术是全日制高职数控和机电专业的一门必修课,也是实践性要求很高的课程,其中理论课时30,实践课时48。该课程对于培养学生理解数控机床的机械结构、电气结构、学习数控机床的操作与编程、熟悉数控加工工艺具有十分重要的作用。传统的面授教学中,理论教学与实践教学分开完成,学生在理论教学中学习到的内容无法马上应用到实践中,导致学生的理论水平和实操水平无法达到很好的提升[1-2]。

1.2 AR技术概述

现实增强技术(Augmented Reality,以下简称AR技术)是一种实时地将计算机所产生的图像信息叠加在真实世界,利用传感技术和显示设备将虚拟图像信息和真实世界呈现在一个画面或空间而同时存在的显示技术。这种技术是虚拟现实技术的延伸,在基于增强现实这门高新技术给传统的教学提供了新的多样化的传授知识的手段,为学习者提供一个更加真实有效的自主学习研究的环境[3-4]。当前教育环境下越来越重视学生实践能力,在枯燥难懂的大量知识面前让很多学生对此失去了兴趣,课堂教学通过实践教学形式,而已使学生自己动手模拟操作或者使用手势与计算机交互,使得操作实践不再枯燥,操作结果也一目了然[5]。随着AR技术对硬件要求的大大降低,手机、摄像头等工具就可以达到目的,因此AR技术在教育领域具有很大的发展潜力和应用空间。

2 目前数控机床及应用技术课程教学中存在的问题

我校五年制高职数控专业数控机床及应用技术课程的教学分为课堂理论教学和实践教学两部分,主要存在以下问题:

2.1 理论内容难度大,学生学习兴趣低

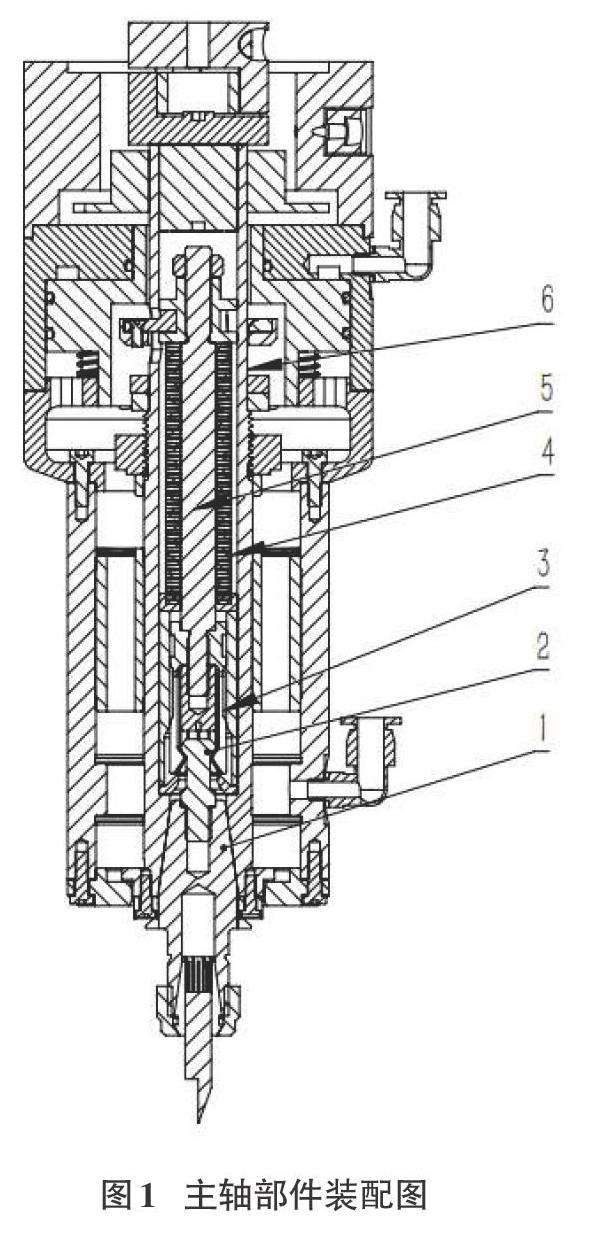

数控机床及应用技术课程的课堂理论教学主要包括數控系统、伺服系统、机械结构、数控机床的编程四个部分,难度较大。目前的课堂教学主要采用PPT和视频、动画相结合的模式进行,这种教学模式适合具体零件的学习。例如数控机床主传动系统内容中的轴承配置方式。但是学生需要掌握的是整个主传动系统的结构,需要整体性,大部分学生缺乏想象力和整体架构概念,无法将已学习过的内容进行整合。再例如数控车床的自动换刀装置,图1所示为数控车床的四工位刀架结构图。这种刀架是最简单的自动换刀装置。但是,课堂教学中发现,由于大部分学生机械制图能力有限,无法理解该刀架结构图,产生了畏难情绪,无法提升学习兴趣,教师很难更进一步的讲解理论内容,也导致学生的理论知识水平降低。

2.2 理论与实践不能相辅相成,无法培养学生自主学习能力

目前我校五年制高职数控专业数控机床及应用技术课程的理论教学在多媒体教室进行,实践教学在实训基地完成。当理论教学全部完成后,学生去实训基地集中完成实践教学。这导致了理论教学与实践教学的脱离。以数控机床的编程教学为例,课堂的理论教学中,教师系统性地讲解常见数控系统的编程,学生学习并练习。但是该阶段仅限于理论学习,学生完成的编程无法到机床上进行模拟验证,只能通过教师的讲解了解程序编制的正确与否,无法实现自主学习。而且这种学习方式最直接的结果是内容学习完后,部分学生会忘记编程,因此导致实践教学时,教师还需要再重复讲解,降低了教学效果。

2.3 实践教学效率低

目前我校数控机床及应用技术课程的实践教学过程,教师首先演示数控机床的操作的过程,然后学生自行练习。练习过程中,教师需要不断指导,或者再次演示。这样的教学方式完全以教师为主体,不仅大大降低了实践教学的效率,也无法提升学生的操作技能。

3 AR技术在数控机床及应用技术课程中的实际应用

针对目前我校五年制高职数控专业数控机床及应用技术课程教学中出现的问题,本次研究借助“视+AR”软件,利用该App创建课程内容素材,例如视频等,将课程教学中容易出现的主要问题以及课程教学的重难点预先录制相应的解决方案[3]。

3.1 理论教学中的应用

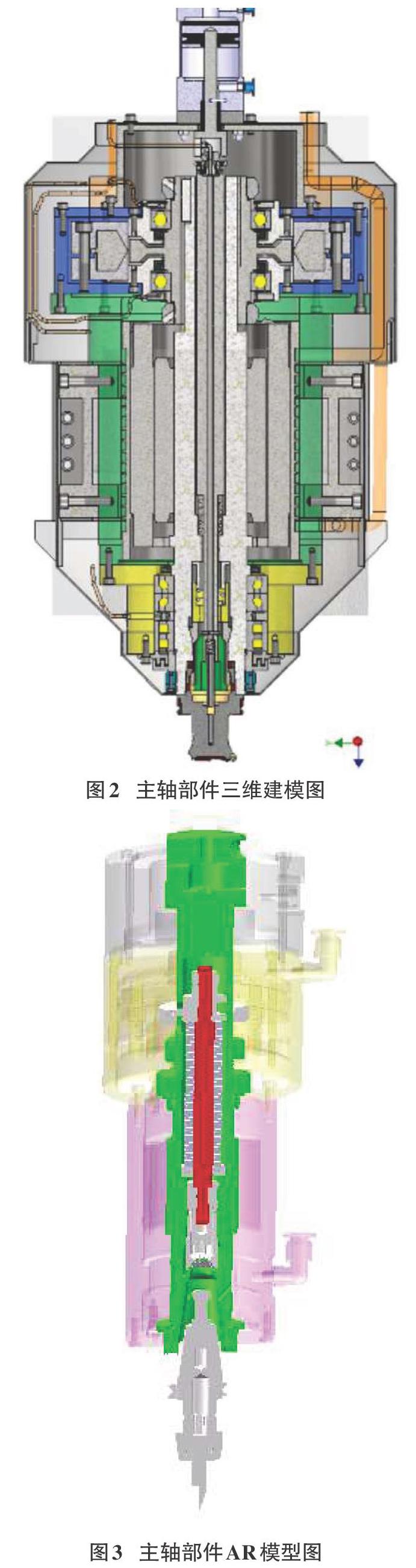

以加工中心的主轴部件内容为例。图1是主轴部件的装配图。这种装配图对于学生而言难度是很大的。教师首先完成主轴部件的三维建模,如图2所示。然后借助“视+AR”软件,构建模型,学生在手机上安装“视+AR”App后,通过扫描数控机床的主轴,就能观看主轴部件的视频。例如主轴部件中的刀具自动装卸结构,如图3、图4所示。视频中会显示模块结构名称、组成零件结构名称以及该模块的组装、拆卸过程。如图4中所显示的刀架、拉钉、钢球、拉杆等。学生根据自己掌握知识的具体情况,对于自己不熟悉的模块可以反复观看,并结合装配图,加深印象。这样的方式能够身临其境地“真实”感受机床的内部结构,不仅降低了学习难度,提升了学习兴趣,同时帮助学生实现了自主学习,不再完全依赖教师。

3.2 实训教学中的应用

针对前期学生不了解数控机床的操作面板的问题,教师将基础操作内容制作成教程,包括机床操作面板和系统操作面板。具体内容有:机床操作方式的含义及选择、程序的操作(新建、编辑、删除、查找)、坐标系的选择、刀补的设定、程序的模拟加工。学生利用手机App扫描数控机床的操作面板就能观看操作视频,并自己在数控机床上进行实操。学生就可以自主学习,自己掌握学习进度,教师不再是教学的主体,只需要辅助学生。教师可以通过考核来了解学生的实际掌握情况,并把控实训教学的进度和难度。实训教学中的大部分由学生实操完成,大大提高了学生实际操作机床的能力。

图5所示零件图中包括外轮廓、槽两种类型,并要用到旋转指令。学生在完成该零件程序的过程中,主要出错点包括:1)部分制图基础较差的学生,分不清凸台和凹槽;2)当零件图中出现多个深度不同,但类型相同的形状时,比如图中5的两个型腔,学生分析图纸时,会混淆深度,导致零件加工错误;3)当需要多把刀具进行加工时,会混淆刀具的选择。例如图5加工中,共需要4把刀具,不旋转型腔需要利用Ф10的键槽刀加工,部分学生会用同一把刀加工两个型腔,导致加工零件报废。针对学生读图能力低,看不懂图纸的问题,教师首先完成图纸的三维模型,并添加加工思路等相关信息,例如零件的类型、刀具的选择、切削参数的选择、加工路线等。然后借助AR软件建立三维实体模型,学生通过手机App扫描图纸就能获得加工信息,从而自主完成零件的加工过程。如图5中所示。

学生在编程中出现的问题,主要包括:1)增量编程和绝对编程的区别。例如子程序编程时,需要用到增量编程,大部分学生理解起来有难度。又或者是会有学生听老师讲解时能听懂,但自己编程时就不会了的现象发生;2)当零件图中出现旋转图形时,不知道如何判别旋转角度,例如图5中的旋转型腔;3)编程时思路混乱,例如什么时候建立刀具长度补偿和半径补偿,建立刀具半径补偿时容易混淆左右、取消刀具长度补偿容易遗漏等。针对这些常见问题,教师可以事先制作范例Flash教程,将编制程序的过程模式化、简单化,学生通过观看视频就可以掌握编程的基礎思路[3]。当学生充分掌握基础思路后,再逐步增加零件图纸难度,帮助和启发学生一步步拓展编程思路。

4 目前融合AR技术后的课程教学效果与思考

目前我校五年制高职数控专业数控机床及应用技术课程融合AR技术的教学主要是观察和体验,例如通过演示数控机床内部结构来帮助学生更好地获取知识和理解知识。AR技术的融合帮助学生实现了自主学习,教师从“教”的角色变为“帮”的角色,实现了以学生为主体的教学模式。AR技术的融合,产生的即时性和沉浸感让学生很快进入不同角色进行参与式学习,提供只有在现实生活中才有的真实经验,产生了新的行为与认知的形式。另一方面,AR技术的融合,降低了课程学习难度,激发了学生的学习兴趣,给学生创造了轻松的学习环境。但是AR技术的使用也带来了负面的效果,在一定程度上给学生提供了偷懒、不动脑子的机会。例如,编制零件程时,通过扫描图形就能获得零件图形的基本信息,即使看不懂图纸也不要紧,这就有违编程教学的初衷,也打破了专业课程的连贯性。如何扬长避短,是今后需要思考解决的问题。

另外,课程中融合AR技术,对教师的信息化素养提出了较高的要求,由于技术水平的限制,课程中只有部分内容实现了与AR技术的融合,还有大部分内容没有实现,比如数控机床的伺服系统等。如何将整个教学内容融合AR技术,这是今后需要长期坚持和努力的方向。

参考文献:

[1] 张菊芳,王海燕.增强现实技术在教育领域的应用现状及对策研究[J].数字教育,2018,4(5):60-65.

[2] 刘立云,李春燕,赵慧勤.增强现实(AR)技术在教育中的应用案例研究[J].中国教育信息化,2017(17):19-22.

[3] 彭志强,谭伟林.增强现实技术在数控加工实训中的应用与实践[J].青春岁月,2017(35):262.

[4] 周森,尹邦满.增强现实技术及其在教育领域的应用现状与发展机遇[J].电化教育研究,2017,38(3):86-93.

[5] 王健,寇宏.基于增强现实技术下的高校未来课堂形式探究[J].软件导刊(教育技术),2018,17(2):91-93.

【通联编辑:谢媛媛】