新型城镇化提升了中国农业绿色全要素生产率吗?

——基于空间溢出效应及门槛特征

刘战伟

(许昌学院商学院,河南许昌 461000)

1 研究背景

农业现代化是中国“四化”(新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化)同步发展的重要短板。党的十九大报告明确提出了实施乡村振兴战略,为了实现这一战略,在农业发展过程中必须转变发展方式,树立“绿水青山就是金山银山”的核心发展观,倡导以绿色科技为支撑的农业绿色供给理念,通过制定绿色发展政策促进农业供给侧结构性改革,推动农业经济发展与资源、环境的有机结合。近年来,中国城镇化水平不断提高,2018 年达到了59.58%,比1949 年提高了48.94%[1]。城镇化的快速发展促进了农业剩余劳动力转移,提高了农业资源配置效率,加大了对农产品的需求,加剧了农业面源污染和生态环境退化的趋势,因此,如何破解农业绿色发展面临的问题已经成为深化农业供给侧结构性改革的关键。现代经济增长理论认为,全要素生产率是推动经济增长的重要动力。随着农业全要素生产率对农业经济增长贡献度不断提升,农业现代化水平会不断提高,但是,传统农业全要素生产率往往忽略农业生产对环境的破坏,从而对非期望产出不予考虑,如果忽略了农业碳排放带来的环境因素影响,必然会夸大农业绿色全要素生产率。所以,通过纳入环境资源因素测算农业绿色全要素生产率更加科学和合理,而且对促进农业可持续发展具有重要的实践价值。

目前,有关中国农业绿色全要素生产率的研究取得了一定的成就,主要集中于农业绿色全要素的测算方面。在测算方法上,主要使用随机前沿分析(SFA)和数据包络分析(DEA)方法,如王奇等[2]、王留鑫等[3]采用SFA 方法测算了农业绿色全要素生产率;相对于SFA 方法,DEA 方法运用更为广泛,如吕娜等[4]将农业污染排放纳入Malmquist 指数框架中测算了农业绿色全要素生产率;杨骞等[5]采用全局参比的非径向方向性距离函数和Luenberger 生产率指数,测算中国分省份及区域的农业绿色全要素生产率;郭海红等[6]则采用改进能量模型(EBM)并结合马尔姆奎斯特指数(ML 指数),从静态和动态视角测算并解析农业绿色全要素生产率。但学者在测算农业绿色全要素生产率中,对资源与环境的约束性指标选择存在差异性,一种是将农业面源污染纳入分析框架,如李兆亮等[7],另外一种则是将农业碳排放纳入分析框架,如葛鹏飞等[8],这种差异性导致研究的结论略有不同。现有对农业绿色全要素生产率影响因素的研究较为缺乏,叶初升等[9]认为农业财政支出对农业绿色全要素生产率的影响具有一定的滞后性;张永强等[10]认为化肥施用量、农业机械总动力、农田水利设施对农业全要素生产率具有显著的促进作用;高杨等[11]探讨了农业信息化对农业全要素生产率的影响,认为农业信息化水平的提升有助于农业全要素生产率增长。

鉴于城镇化建设有利于促进农业产业结构调整、推动农业高质量发展,近年来部分学者开始将研究视角转向城镇化对农业绿色全要素产率驱动效应的研究。其中,部分学者认为城镇化发展促进了农业绿色全要素生产率提升,如李谷成[12]基于制度视角研究了人口城镇化、农业费税改革、农业结构调整系数等变量对农业绿色全要素生产率的影响,认为1992 年以后城镇化有助于农业绿色全要素生产率的提升,余子鹏等[13]认为城镇化通过提高耕地生产率进而提高农业绿色全要素生产率;也有学者认为城镇化抑制了农业绿色全要素生产率的提高,如梁俊等[14]认为城镇化的推进阻碍了农业绿色全要素生产率的增长,张淑辉[15]认为城镇化进程对农业绿色全要素生产率的提高具有显著的负向作用,杜红梅等[16]认为城镇化发展抑制了洞庭湖区域农业绿色全要素生产率增长。

综上所述,现有研究对城镇化与中国农业绿色全要素生产率关系的研究已经进行了一定的探索,但研究结论不统一,存在一定的完善空间。首先,现有研究城镇化的指标主要采用城镇人口占总人口比重来衡量城镇化水平,但新型城镇化与传统城镇化不同,新型城镇化重视人本精神,兼顾城镇化质量和规模,强调“新”;其次,不同省份之间由于经济发展水平、资源禀赋、生产要素等方面的差异性,使得新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响会产生空间溢出效应;最后,现有研究主要分析了城镇化与农业绿色全要素生产率之间的线性关系,而忽略了二者之间可能存在非线性关系。因此,本研究构建了新型城镇化水平综合评价指标体系,重新测算新型城镇化水平,从而全面反映新型城镇化的内涵;基于此,以2006—2017 年中国30 个省份为研究对象,在测算出农业绿色全要素生产率和新型城镇化水平的基础上,通过构建空间计量模型和面板门槛模型,实证分析新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率的空间溢出效应及门槛特征,以期为实现中国农业可持续发展和生态环境的良性循环,促进农业绿色成长提供参考。

2 模型构建、变量选取与数据来源

2.1 基础模型的构建

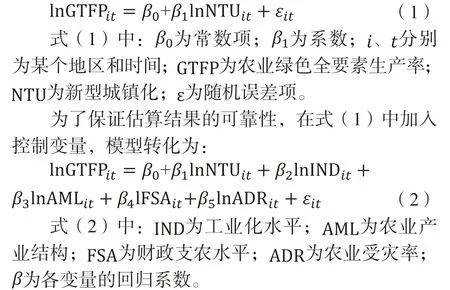

新型城镇化水平的提高加快了农村劳动力的转移,降低了农业劳动投入的质量,使得这些劳动者从农业生产者转变为农产品的需求者,带动了农业生产方式的转变,促进了农业集约化生产,推动了农业产业结构的升级,提高了农产品的质量,进而促进了农业绿色全要素生产率的提高。但是新型城镇化的快速发展也带来了城镇人口的快速扩张,城市用水量不断提升挤压了农业用水,而且带来了更大的资源消耗,对生态环境造成了一定的威胁,加大了环境污染,阻碍了农业绿色全要素生产率的提高。上述分析说明,新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率具有重要的影响。因此,建立如下线性模型:

2.2 空间面板计量模型

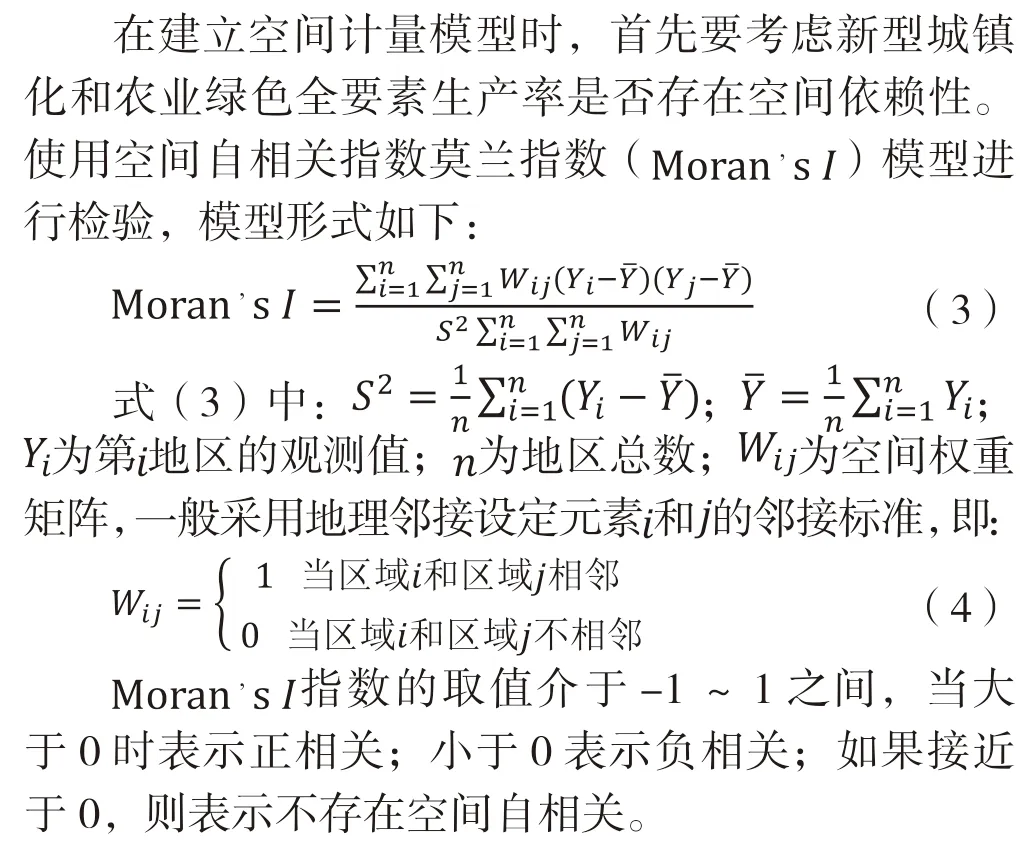

2.2.1 空间相关性检验

2.2.2 空间面板模型

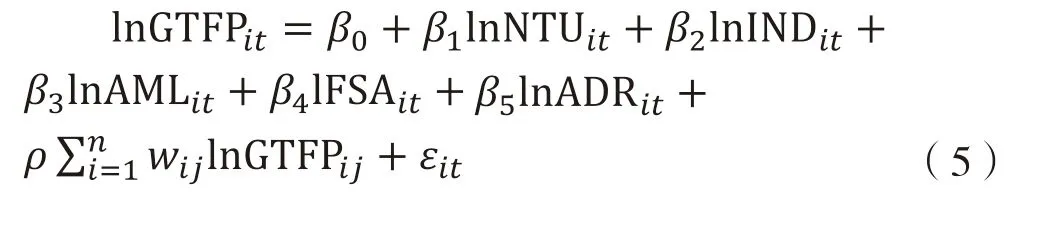

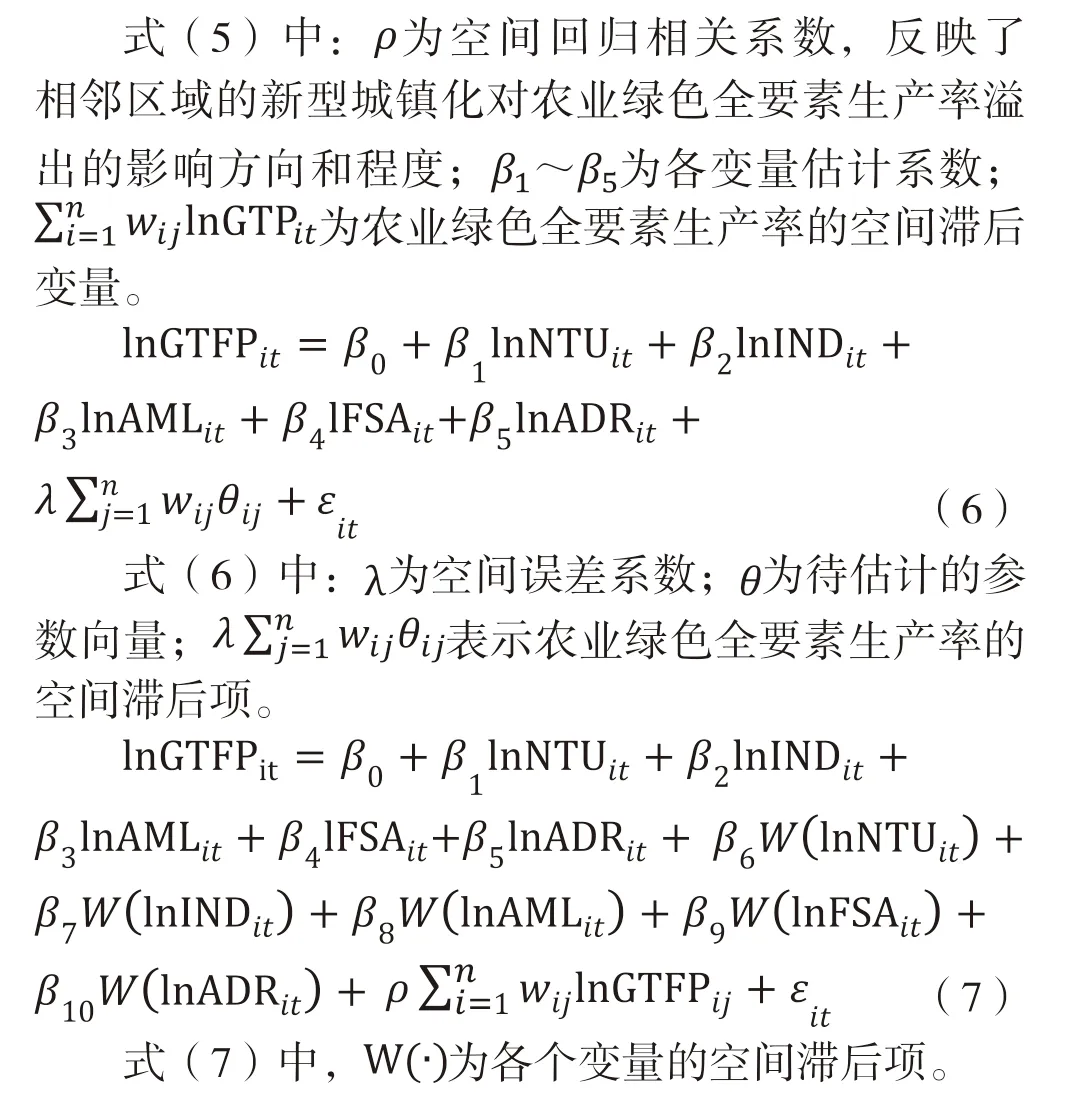

空间计量模型主要包含空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM),通过构建这3 种空间面板模型分析新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率的空间溢出效应。

(1)空间滞后模型(SAR)。模型形式如下:

2.3 面板门槛模型

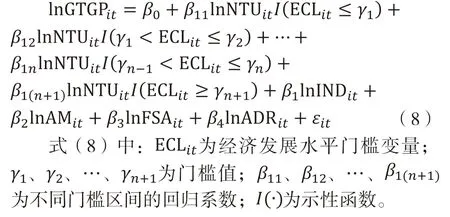

根据Hansen[17]提出的面板门槛模型,以经济发展水平为门槛变量建立如下模型,研究新型城镇化发展与农业绿色全要素生产率之间是否存在门槛特征。

2.4 变量选取与数据来源

(1)被解释变量:农业绿色全要素生产率(GTFP)。农业绿色全要素生产率的测算,除了需要考虑农业碳排放对环境造成的污染,也要考虑水资源的约束,因此,投入指标选取劳动力、土地、农业机械总动力、化肥和农业用水量等要素。与现有文献相比较,剔除了役畜要素,主要是由于随着农业机械化程度的不断提高,大型役畜利用度大幅度下降。选取农业碳排放作为非期望产出指标。现有研究认为,农业碳排放主要包括农田、耕作、化肥、农药、畜禽养殖和机械动力等6 个方面,本研究对农业碳排放的计算借鉴李波等[18]的方法。选取农业总产值作为期望产出,为了剔除价格因素,以2006 年不变价表示。农业绿色全要素生产率的测算由于包含有非期望产出,大部分研究都引入了方向性距离函数方法,基于此,本研究采用基于SBM方向性距离函数的GML 指数法进行测算,该方法无需选择测度角度,而且还考虑了投入与产出变量对生产率的影响。

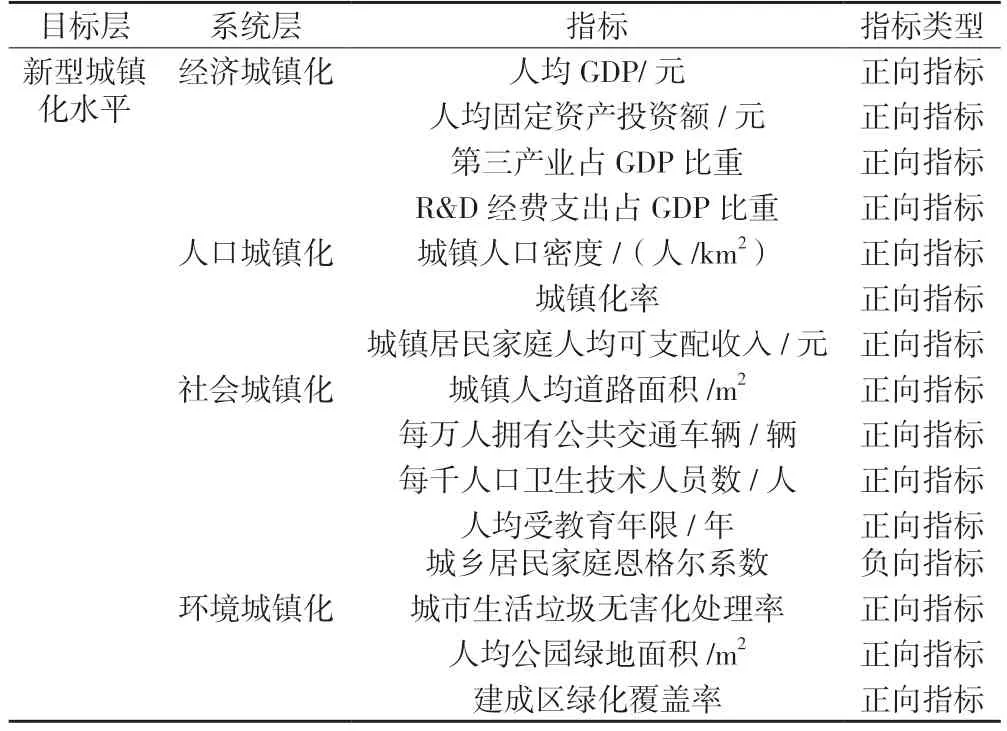

(2)解释变量:新型城镇化(NTU)。新型城镇化强调绿色和协调发展,在遵循科学性、可比性和可操作性等原则下,本研究借鉴赵磊等[19]的方法,从经济、人口、社会、环境等4 个维度,采用15 个具体指标建立了新型城镇化水平评价指标体系,如表1 所示。其中GDP 为地区生产总值。

表1 新型城镇化水平评价指标体系

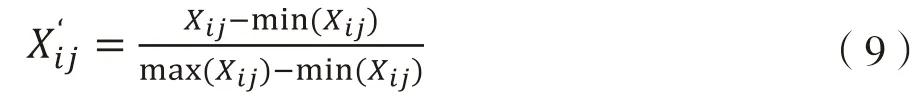

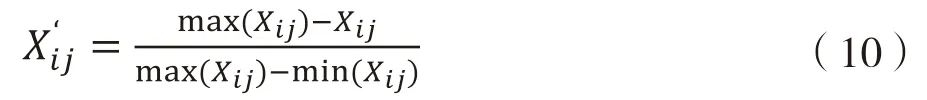

熵值法主要是以各项指标值的变异程度来确定指标权数,从而能够避免了人为因素带来的偏差,因此本研究采用熵值法对新型城镇化水平评价指标权重赋值。假设有个对象、个评价指标,则为第个对象的第个指标。首先需要对原始数据进行标准化处理。

对于正向指标的标准化处理:

对于逆向指标的标准化处理:

数据标准化处理后会出现0,因而对标准化数据进行加1 平移。对处理后的数据计算第项指标在第个指标中所占的比重(),计算公式如下:

(3)门槛变量:经济发展水平(ECL)。一般情况下,经济发展水平高的地区,新型城镇化发展质量相对较高,而农业绿色全要素生产率往往会受到经济发展水平与新型城镇化水平的影响。因此,选取经济发展水平作为门槛变量,采用人均GDP 衡量,以2006 年不变价表示。

(4)控制变量:1)工业化水平(IND)。相关研究表明,工业化水平与农业绿色全要素生产率之间存在着重要的影响,因此选取第二产业增加值占总产值的比重衡量。2)财政支农水平(FSA)。采用农业财政支出额占总财政支出的比重衡量。其中,2007 年财政支农统计口径发生变化,2006 年财政支农数据包括农业支出、林业支出和农林水利气象等部门的事业费支出,而2007—2017 年的财政支农数据为农林水事务支出。中国农业的发展在很大程度上依赖于国家财政惠农强农政策,财政支农力度越大,越有利于优化农业外部环境,进而提高农业绿色全要素生产率。3)农业产业结构(AML)。采用粮食播种面积占农作物总播种面积的比重衡量。经济作物相对于粮食作物的生产需要投入更多的化肥等环境污染物,增加农业碳排放量,对农业绿色全要素生产率产生负面影响。4)农业受灾率(ADR)。采用受灾面积与农作物总播放面积之比衡量。农业生产依赖于自然环境,农业受灾面积的变化会对农业绿色全要素生产率产生重要影响。

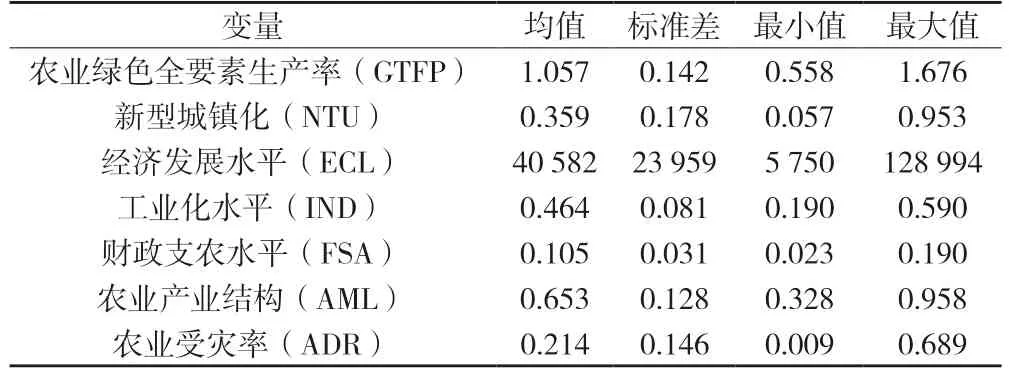

由于港澳台及西藏地区的数据缺失,本研究选取国内其余30 个省、自治区、直辖市为研究对象(以下简称“30 省份”),研究的时间范围是2006—2017 年。以上所有变量的基础数据主要来源于历年的《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农业统计资料》和各省份的统计年鉴以及国泰安数据库等。各变量的描述性统计情况如表2 所示。

表2 中国30 省份新型城镇化变量的描述性统计

3 农业绿色全要素生产率和新型城镇化的区域差异性分析

3.1 农业绿色全要素生产率的区域差异性分析

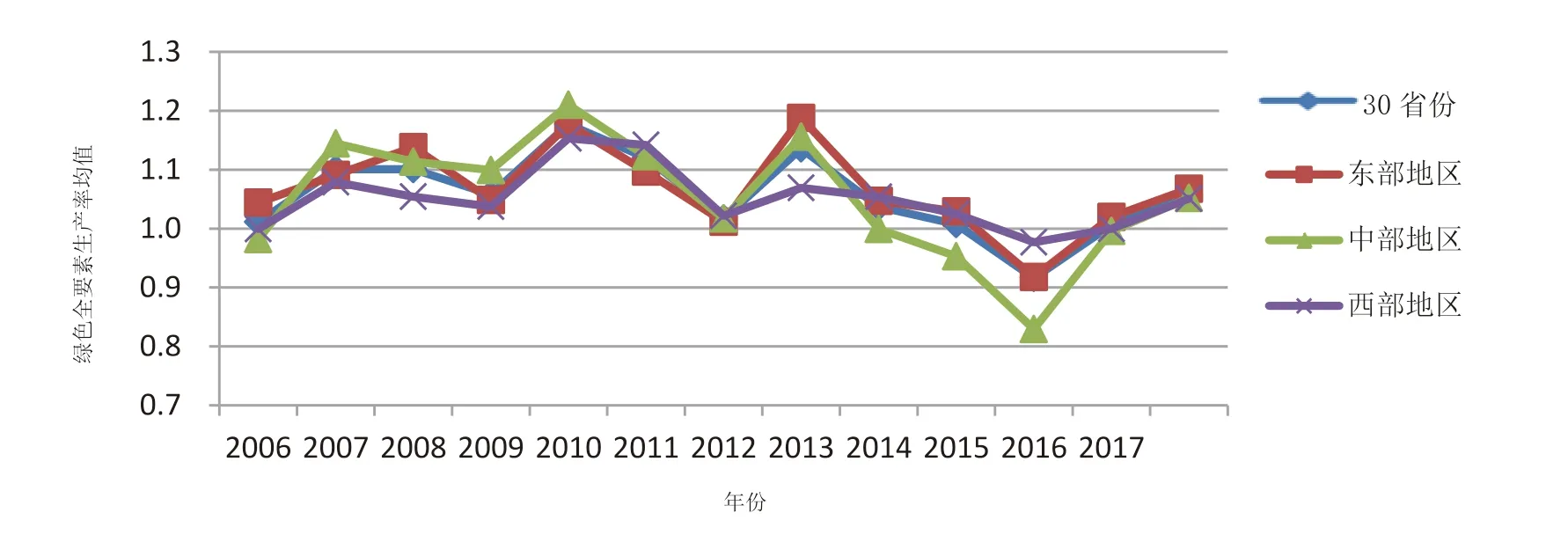

基于SBM 方向性距离函数的GML 指数,采用MaxDEA7.0 软件测算样本地区2006—2017 年的农业绿色全要素生产率,并按照《中国统计年鉴》中的经济区域划分方法,分析不同区域的农业绿色全要素生产率演化特征。如图1 所示,可以看出2006—2017 年间30 个省份的农业绿色全要素生产率呈现出波动中稳步提升的变动趋势,年均增长率为5.7%;波动性具体体现在2006—2013 年呈现稳定上升走势,2003—2016 年出现了短暂的下降,2016—2017年又开始回升,主要是由于中国农业发展正处于转型时期,而且受到国家相关政策的影响较大导致的。分区域看,东、中、西部的农业绿色全要素生产率变动趋势和30 个省份总体层面的变动趋势基本相似,也是呈现出波动性上升,年均增长率分别为6.75%、5.2%和5%,主要是由于东部地区经济发展水平高,农业技术水平较好,农业生产中对资源和环境的保护力度更强,而中、西部地区由于经济发展水平不高、农业机械化程度较低、对新产品和新技术的使用率缓慢等,导致农业生产相对粗放,因此农业绿色全要素生产率较低。

图1 中国30 省份及分区域的农业绿色全要素生产率变化趋势

3.2 新型城镇化的区域差异性分析

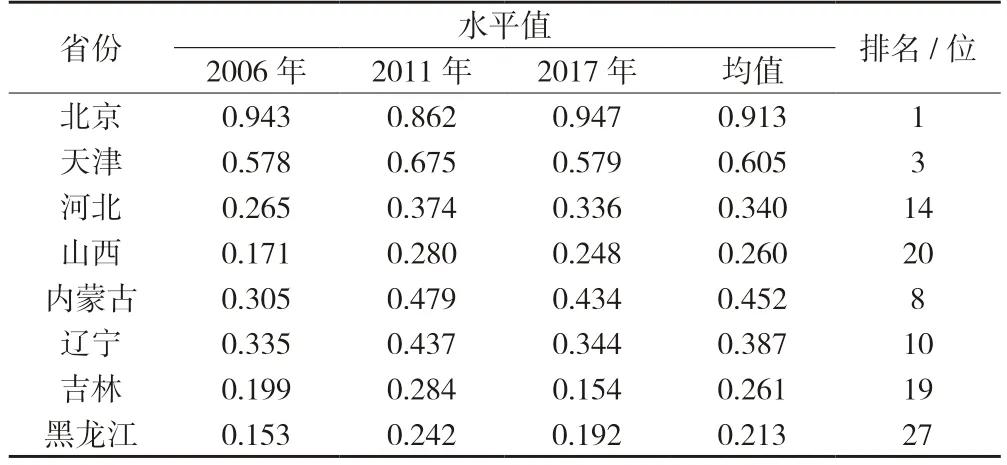

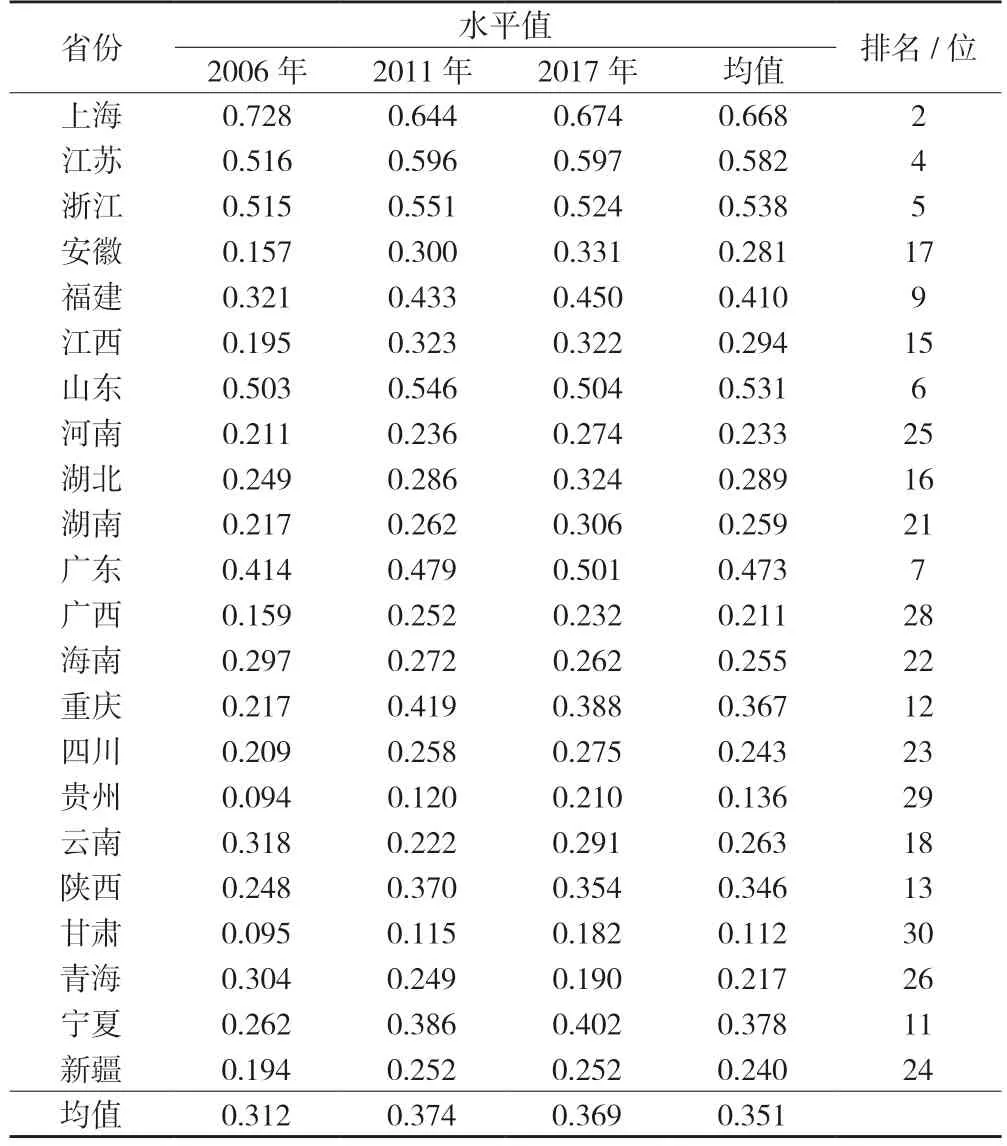

根据表1 评价指标体系,对样本区域2006—2017 年的新型城镇化水平采用熵值法进行测算,进而分析新型城镇化发展的区域演变特征。限于篇幅,以2006、2011 和2017 年为例,结果如表3 所示,可以看出30 个省份的新型城镇化水平整体呈稳步上升趋势,其中北京、上海、天津、江苏、浙江等5省市的新型城镇化水平最高,而广西、贵州、甘肃等省区的新型城镇化水平最低,说明新型城镇化水平在空间分布上表现为东部沿海地区较高而西部地区较低的集聚特征;同时,各省份新型城镇化水平在空间分布上表现出明显的差异性特征且差距较大,其中北京市新型城镇化水平的均值达到了0.913,而甘肃省新型城镇化水平的均值只有0.112,但大部分省份的新型城镇化水平随着时间的推移呈现稳步上升的态势。

表3 中国30 省份新型城镇化水平测算结果

表3(续)

4 实证结果与分析

4.1 空间溢出效应分析

4.1.1 空间相关性检验

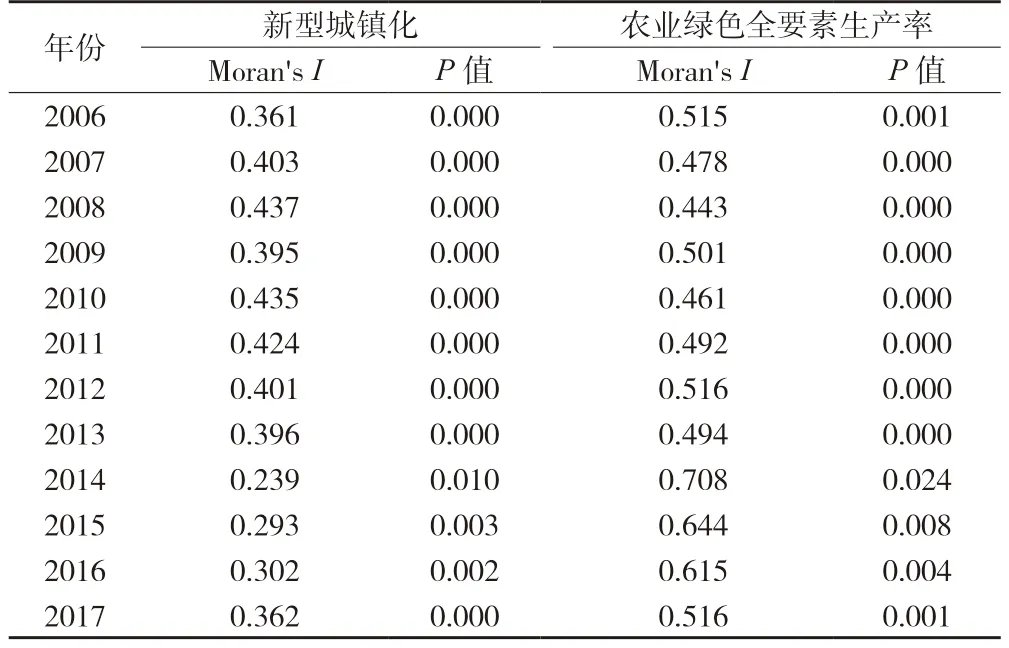

为了判断新型城镇化和农业绿色全要素生产率是否存在空间相关性,采用Stata14.0 测算了全局Moran'sI指数,结果如表4 所示,可以看出新型城镇化与农业绿色全要素生产率的Moran'sI指数全部显著为正,说明二者都存在正向空间相关性。

表4 中国30 省份新型城镇化与农业绿色全要素生产率的空间相关性检验

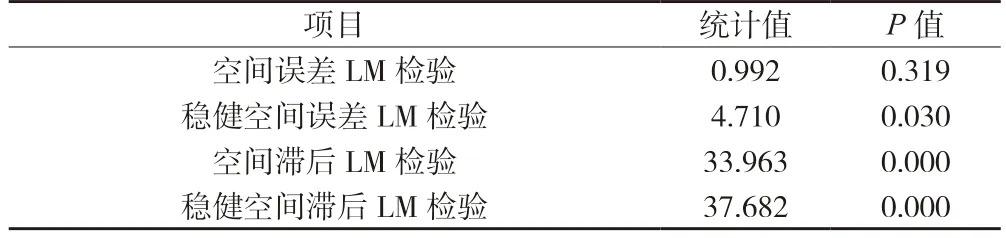

4.1.2 估计结果分析

通过拉格朗日乘数检验(LM 检验)和似然比检验(LR 检验),验证以上空间计量的合理性及确定正确的空间计量模型。表5 结果说明,传统面板模型劣于空间面板计量模型;表6 结果说明,空间杜宾模型(SDM)最优,而空间杜宾模型又包括固定效应和随机效应两种模型,需通过Hausman 检验判断选择哪一种,最终结果表明应选择的是固定效应模型。

表5 空间计量模型检验结果

表6 空间计量模型的似然比检验结果

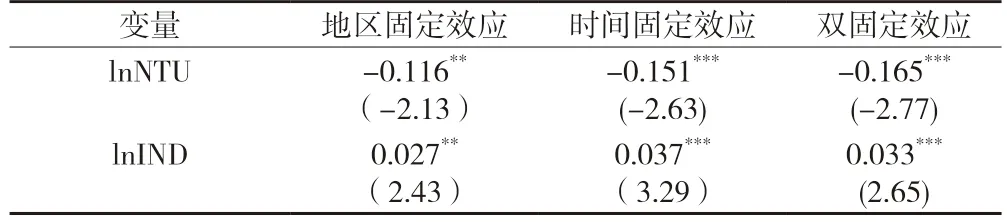

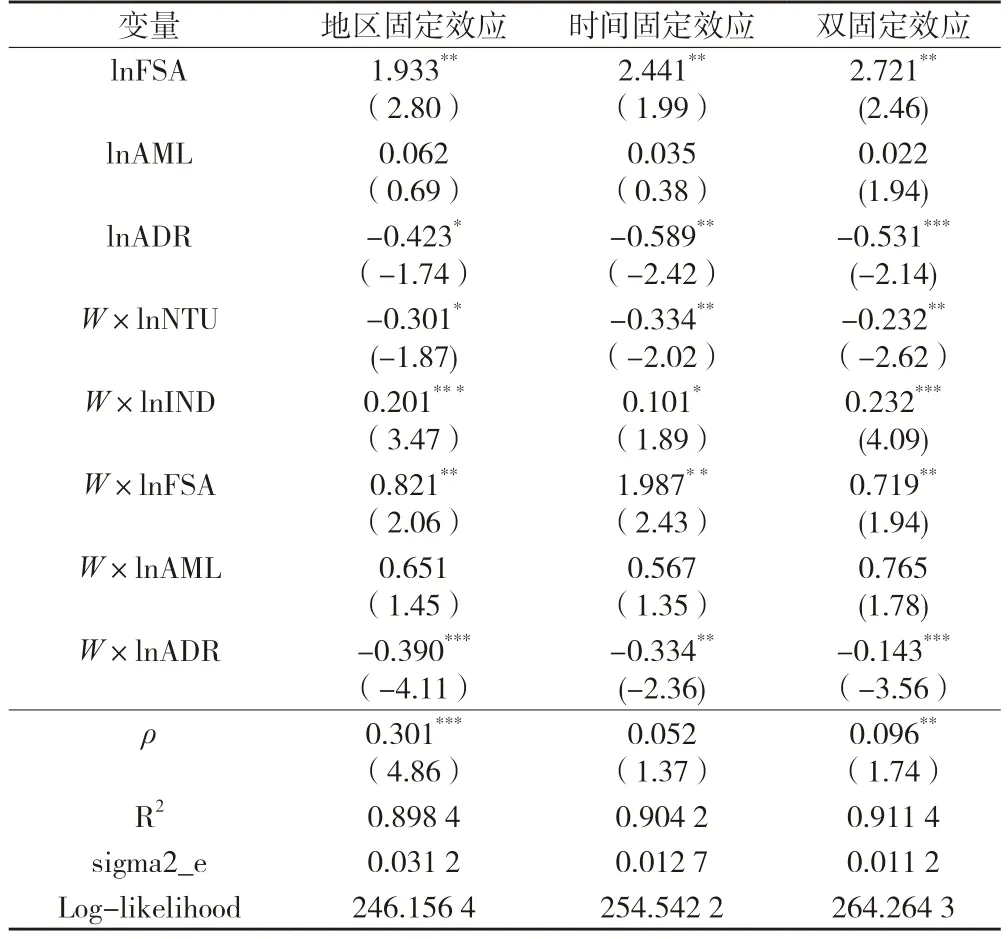

采用Stata14.0 软件估计空间面板杜宾固定效应模型,如表7 所示,根据3 种形式的固定效应空间杜宾模型的回归结果,表明应选择双固定效应模型,因此本研究选择双固定效应模型估计结果进行分析。结果显示:空间自回归系数ρ的值为0.096,且在5%水平下显著,说明地区农业绿色全要素生产率存在明显的正空间溢出效应,即本地区农业绿色全要素生产率的提升对邻近地区农业绿色全要素生产率具有明显的改善效应;新型城镇化及滞后项的回归系数分别为-0.165 和-0.232,且都通过了显著性检验,说明新型城镇化对本地区及相邻地区的农业绿色全要素生产率具有显著的抑制作用,表明目前各地区新型城镇化建设质量较低。一方面,新型城镇化进程的快速推进促进了农村劳动力向城镇转移,造成农业生产的老龄化和女性化局面,使得农业生产要素流动呈现非均衡性,加上当前农业生产方式正处于从粗放型向集约型转变时期,为了提高产量,农户在农业生产中普遍增加农药、化肥等投入,造成农业碳排放增加,制约了农业绿色全要素生产率的提高;另一方面,农村人口大量涌向城镇,扩大了城镇对农产品数量和质量的需求,造成对资源能源与要素的消耗量大,同时也加大了城市生态环境压力,造成环境污染,影响农业绿色全要素生产率的增长。此外,各地区的经济发展不均衡加大了地区之间对资源与要素的争夺,不仅致使本地区的农业绿色全要素生产率降低,而且还影响邻近地区。

表7 2006—2017 年中国30 省份新型城镇化与农业绿色全要素生产率的空间杜宾模型回归结果

表7(续)

在控制变量方面:(1)工业化水平及其空间滞后项的回归系数均为正,且都通过了1%水平检验,表明工业化水平对本地区及邻近地区的农业绿色全要素生产率具有显著的提升作用。随着工业化水平的提高,农业机械化水平大幅提升,加快了农业生产中新技术、新产品的利用,提高农业单位面积的产出效率,实现了农业生产要素不断地重新组合与利用水平持续升,推动了农业现代化发展,促进了农业绿色全要素生产率的提高。(2)财政支农水平及其空间滞后项的回归系数均为正,且均在5%水平下显著,表明财政支农水平的提高促进了本地区农业绿色全要素生产率的增长,同时对邻近地区存在显著的正向溢出效应。财政支农使得农业生产条件得到较大改善,有利于农业生产力的提高,从而促进农业绿色全要素生产率增长。(3)农业产业结构及其空间滞后项的回归系数均为正,均通过显著性检验,但目前种植业比例过高,农业产业结构调整仍然没有达到理想的效果。(4)农业受灾率及其空间滞后项的回归系数均为负,且在1%水平下显著,表明农业受灾率阻碍了本地区农业绿色全要素生产率的增长,同时对邻近地区存在显著的负向溢出效应。农业自然灾害会破坏本地区的农业生产,同时对邻近地区的交通、网络线路等基础设施产生破坏,造成农业生产要素流动不畅,影响农业绿色全要素生产率增长。

4.2 门槛效应分析

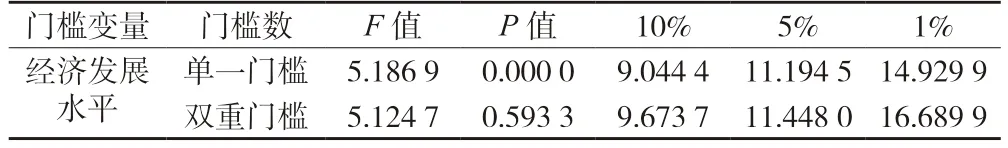

4.2.1 门槛效应检验

根据式(7)模型,选取经济发展水平为门槛变量,为了排除异方差影响,对经济发展水平取对数,建立新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的面板门槛模型。首先检验模型是否存在门槛效应,确定门槛个数,如表8 所示,双重门槛结果不显著而单一门槛在1%水平下显著,因此新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率的影响存在单一门槛效应。门槛值及置信区间如表9 所示。生产率降低0.193 个百分点;当经济发展水平跨过门槛值时,新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响仍然为负值,但影响系数降低到-0.178,且在1%水平下显著。总体来看,新型城镇化进程抑制了农业绿色全要素生产率,但随着经济发展水平的提高,各地在推进新型城镇化建设过程中更加注重与农业现代化的协调发展,使得新型城镇化对农业绿色全要素生产率的阻碍作用不断减弱。

表8 2006—2017 年中国30 省份新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的门槛效应检验

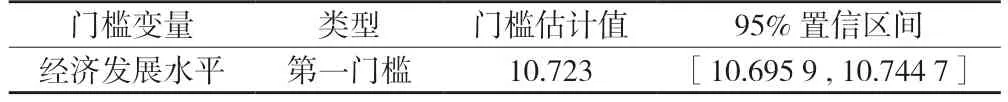

表9 新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的门槛估计值和置信区间

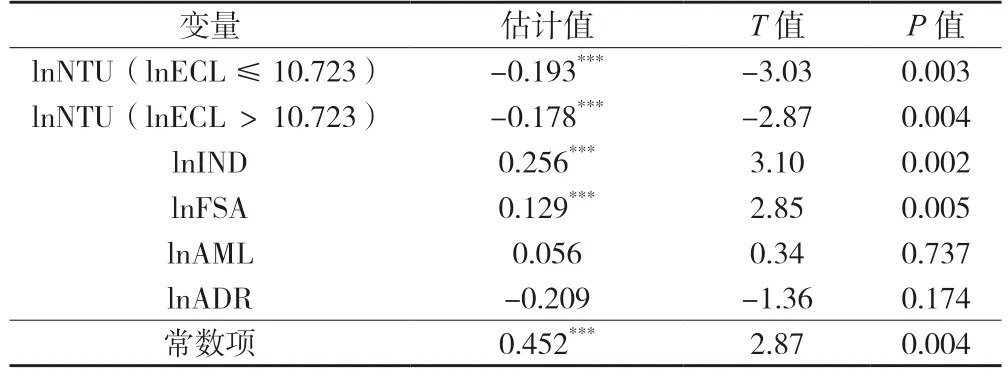

控制变量方面,工业化水平在1%水平下对农业绿色全要素生产率具有显著的促进作用;财政支农水平在1%水平下对农业绿色全要素生产率具有正向促进作用;农业产业结构影响系数为正,但结果不显著,说明目前农业产业结构调整对农业绿色全要素生产率提高的潜力还没有完全发挥出来;农业受灾率的影响系数为负值,但也不显著,说明农业受灾情况得到了较好地控制,其负向冲击作用还没有完全表现出来。

4.2.2 估计结果分析

门槛模型估计结果如表10 所示,当经济发展水平低于门槛值10.723 时,新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响系数为-0.193,且在1%水平下显著,即新型城镇化水平提高1%,农业绿色全要素

表10 2006—2017 年中国30 省份新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的面板门槛模型估计结果

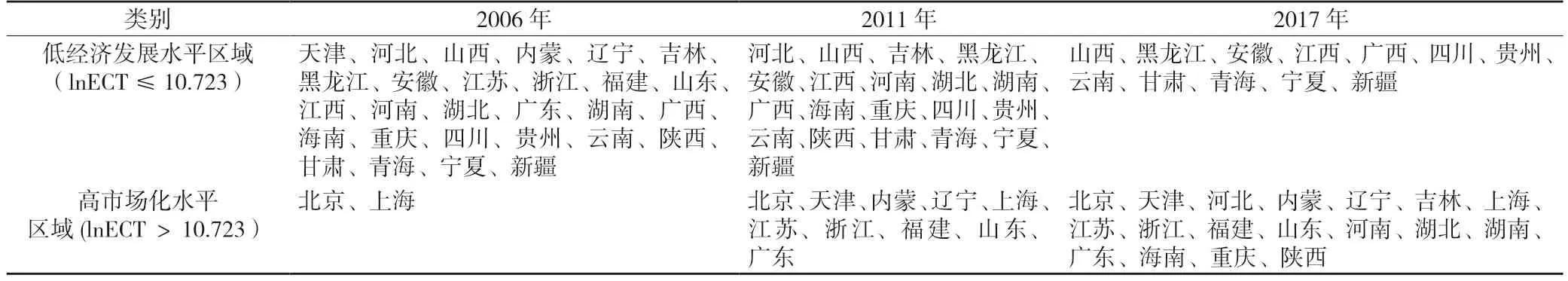

为了更加直观地反映区域的差异性,根据门槛值将30 省份划分为两组,即低经济发展水平(lnECL ≤10.723)和高经济发展水平(lnECL >10.723)。2006、2011 和2017 年30 省份新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的区域分布格局如表11 所示,可以看出2006 年小于门槛值10.723 的省份最多,而高于门槛值的只有北京和上海市;与2006 年相比,2011 年和2017 年低经济发展水平区域的部分省份实现了向高经济发展水平区域转移,具体来讲,2011 年处于高经济发展水平区域的省份增加到10 个,大部分省份属于东部沿海地区,而2017 年更是达到了18 个,大部分省份则属于中、东部地区。由此可见,各省份之间经济发展水平表现出非均衡性,呈现出东、中、西部逐渐递减的特性,使得新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率的影响差异性明显。

表11 中国30 省份新型城镇化对农业绿色全要素生产率影响的分布格局

5 结论与建议

结合已有相关研究,本研究以2006—2017 年中国30 个省份为研究对象,通过构建新型城镇化水平综合评价指标体系,建立空间面板计量模型和面板门槛模型,探讨了新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率影响的空间溢出效应和门槛特征,得出以下主要结论:

(1)空间面板计量结果表明,新型城镇化对农业绿色全要素生产率存在显著的负向空间溢出效应,即新型城镇化的推进对本地区和相邻地区农业绿色全要素生产率的提升均具有抑制作用。

(2)面板门槛模型结果表明,新型城镇化对农业绿色全要素生产率的影响存在单一门槛效应,当经济发展水平低于门槛值时,新型城镇化对农业绿色全要素生产率的提高产生制约作用;当经济发展水平跨过门槛值时,新型城镇化对农业绿色全要素生产率的制约作用逐渐减弱。从空间上来看,考察期内属于低门槛值的省份逐渐减少,而属于高门槛值的省份主要集中在东部地区。

根据上述研究结论,建议各级地方政府要充分认识到新型城镇化发展对农业绿色全要素生产率影响的空间溢出效应,针对区域间的空间差异性,在制定新型城镇化建设和农业生产政策时要因地制宜,加强区域间的合作和交流,寻求农业生产和新型城镇化建设的协调均衡点,推动城镇向集约化、智能化和绿色方向发展,降低对生态环境的破坏,大力提升新型城镇化发展质量,从而促进农业绿色全要素生产率的提升。在不同经济发展水平下,新型城镇化建设的质量参差不齐,对农业绿色全要素生产率的影响也不同,其中低经济发展水平的省份,特别是西部地区,由于自身在地理位置、资源、交通等方面的原因,经济发展的持续增长点不足,无法为新型城镇化建设提供良好的财政支出,导致新型城镇化建设阻碍了其农业绿色全要素生产率。因此,必须促进工业化、城镇化和农业现代化相互协调发展,增强新型城镇化聚集效应,拓展区域经济发展空间,特别是对于高经济发展水平的省份,其新型城镇化建设已经比较完善,但要避免过度城镇化,一定要尊重城镇化发展的规律,合理转移农村剩余劳动力,降低新型城镇化成本,注重资源与环境的保护,为提高农业绿色全要素生产率打下坚实的基础。