分级诊疗背景下基层群众医疗服务需求的影响因素分析

——基于Grossman健康需求模型的研究

○ 陶群山

(安徽中医药大学 医药经济管理学院,安徽 合肥 230012)

一、引言

健康需求是人民群众的基本生活需求,随着经济社会的发展,人们对高质量健康需求的欲望越来越强烈。然而,在人口老龄化、城镇化进程加快以及高血压、糖尿病等慢性病高发等诸多因素的影响下,社会疾病谱正发生明显变化,基层群众医疗服务需求更加复杂化。当前我国医疗服务系统仍然是三级医疗卫生服务体系,基层医疗机构资源配置不足,医疗服务质量参差不齐。优质资源集聚在三级医疗机构,各层级医疗机构功能定位不明确。我国医疗卫生资源供给结构与基层群众的多层次医疗需求匹配度低,卫生服务资源的不平衡不充分制约着基层群众的多层次多样化的健康需求。实施分级诊疗制度有利于医疗服务资源的优化配置,实现医疗服务需求的合理分流,从而实现医疗服务资源的供求平衡。2015年国务院颁布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》提出了分级诊疗的目标任务,安徽省也出台了分级诊疗工作的实施意见,要求建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。安徽省在推进分级诊疗制度时采取了一系列行之有效的措施:在基础设施、医师队伍建设、优势病种和适宜技术推广方面给予基层医疗机构支持,提升其服务能力;运用医保支付杠杆作用,实施按病种付费制度,引导群众在基层医疗机构就医。安徽省实施分级诊疗制度能否有效地引导基层群众在乡镇医院和社区卫生服务中心等基层医疗机构就诊,实现医疗服务的有效分流?基层群众医疗服务需求的影响因素是什么?为回答这些问题,本文拟在健康需求模型的基础上,建立计量模型对分级诊疗制度下基层群众的医疗服务需求状况进行分析评价。

二、文献回顾

健康需求的概念。Mushkin首次将健康作为人力资本提出,认为健康是由劳动者的健康、知识、技能和工作经验等要素构成[1]。Grossman在健康需求模型中将个人健康视为随着年龄增长而折旧的资本存量[2]。联合国世卫组织在1989年对健康作了界定,即“健康不仅是没有疾病,而且包括躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康”。刘国恩从人体测量变量、存活率和死亡率变量、发病率变量、总体健康和功能状态变量四个方面评价健康[3]。

健康需求模型。有的学者建立健康需求模型研究健康需求的影响因素。Becker提出了健康需求模型,以医疗服务的购买量表示健康需求,并认为医疗服务需求是医疗服务价格、非薪资收入、就医时间、工资率的函数。Becker模型是静态的[4]。而Grossman在Becker模型的基础上考虑了健康投资对健康需求的影响,建立了医疗服务需求模型,是一个动态的模型。Milne、Molana和Sahn在Grossman健康需求模型的基础上,将影响健康需求的其他影响变量如医疗投入和医疗保险等纳入研究模型[5-6]。

医疗服务需求影响因素的实证分析。Sahn以坦桑尼亚为例研究了医疗服务质量、医疗服务价格及其可获性对农村居民医疗服务类型选择的影响[6]。Mocan根据中国10省6407户城镇居民数据分析认为家庭特征和工作状况是影响健康需求的因素[7]。赵忠在Grossman健康需求模型的基础上估算了性别、教育和收入对健康需求的影响[8]。郑旭辉和宁满秀、马霞和蒲红霞研究了医疗保险制度对医疗服务需求的影响[9-10]。吕美晔和王翌秋运用四部模型法分析中国农村居民医疗服务需求影响因素[11]。朱凤梅建立双重差分模型实证评价了城乡医疗保险整合对农村居民医疗需求的影响[12]。

本研究将在相关研究成果的基础上,以Grossman健康需求模型为理论框架,以安徽省16个地市1672个样本数据为基础,选取个体与家庭特征变量、地区特征变量和分级诊疗特征变量,运用二元选择模型研究分级诊疗制度下基层群众医疗服务需求的影响因素,在此基础上探讨分级诊疗制度对于基层群众医疗服务需求的影响机制及效果。

三、理论分析与研究假设

(一)理论分析

医疗服务需求是最基本的健康需求。鉴于医疗服务需求的多层次和复杂性,医疗服务需求受到个体特征、家庭特征、社会经济条件以及医疗服务价格等多种因素的影响。Grossman通过建立健康生产函数研究了健康需求的影响因素,他将健康看成一种投入资本,消费者为生产健康资本投入的生产要素包括时间以及食品、医疗服务等从市场所购买的生产要素,同时还受到诸如受教育程度等特定环境变量的影响。

Grossman认为消费者选择健康的原因体现在两个方面:一是将健康看成是消费品,它能为消费者提供效用,相反生病会给消费者带来负效用;二是将健康看成是投资品,这将决定着消费者投入各种市场活动的时间。Grossman把健康看成是年龄、性别、婚姻状况、种族、经济收入、教育程度、医疗服务价格、环境污染和个人行为的函数。Grossman模型的具体形式是:

在(1)式中,H0是指消费者初始时期的健康存量,Hi是 第i时期消费者的健康存量,λi是指消费者每个单位健康存量所产生的健康天数。Zi表示第i时期消费者所消费的其他消费品的数量,n代表的是寿命的年数。在Grossman健康需求模型中,消费者效用取决于两个因素:消费者各时期的健康天数和消费者各期所消费的消费品的数量。

(二)研究假设

1. 个体与家庭特征对基层群众医疗服务需求的影响。年龄是表征身体机能的重要变量,对于成年人而言,年龄越大,患病的概率也随着增加,对医疗服务的需求也随之增加。婚姻状况也是影响基层群众医疗服务需求的重要变量,已婚人群承担着家庭责任,更加关注身体健康,因而医疗服务需求会增加。受教育程度越高,对健康关注度就越高,健康状况往往就越好,医疗服务需求就越低。家庭收入、家庭人均收入越高,医疗服务的支付能力就越高,医疗服务的有效需求就越高。因此,提出以下假设:

H1a.年龄越大,基层医疗服务需求越高。

H1b.已婚群体较未婚群体的基层医疗服务需求高。

H1c.受教育程度越高,基层医疗服务需求越低。

H1d.家庭人均收入越高,基层医疗服务需求就越高。

2. 地区就医环境对基层群众医疗服务需求的影响。农村居民收入低,对医疗服务需求就相应低。离县城越远,交通费、误工费以及陪护费就越高,就医成本就越高,医疗服务需求就越低。家庭距医疗机构越近,就医看病就越方便,医疗服务需求就越高。基层医院就医环境好、服务质量好,医疗服务需求也就越高[13]。因此,提出以下假设:

H2a.农村居民的基层医疗服务需求较城市居民低。

H2b.离县城越远,基层医疗服务需求越低。家庭离医疗机构越近,基层医疗服务需求越高。

H2c.基层医疗机构就医环境越好,医疗服务需求越高。

3. 分级诊疗对基层群众医疗服务需求的影响。消费者对分级诊疗政策越了解,对于基层首诊、双向诊疗政策以及报销政策了解越多,基层医疗服务需求就越高。医疗支付方式有利于诱导患者医疗服务需求分流,基层医疗机构报销比例越高,患者负担越低,患者选择在基层就医。大医院设施完善、医疗水平高、能够看疑难杂症,患者愿意选择在大医院治疗,基层医疗机构医疗服务需求就会减少。因此,提出以下假设:

H3a.分级诊疗政策知晓的群众愿意在基层接受医疗服务。

H3b.基层医疗机构报销比越高,越愿意在基层接受医疗服务。

H3c.大医院就诊服务质量好,技术水平越高,患者愿意选择在大医院就诊,基层医疗机构服务需求越低。

四、数据来源、变量选取及模型设计

(一)数据来源

2018年安徽省总人口7083万,新农合参保人数4687万人,城镇医保人数1615万人,城镇职工医保人数855万人。安徽省是医疗卫生体制综合改革试点省份,近年来强化基层医疗机构建设,积极推进城乡医联体和县域医共体建设,推行按病种付费改革等医保支付方式改革,在分级诊疗制度实施中做了积极的尝试。以安徽省为例分析分级诊疗制度背景下基层群众医疗服务需求的影响因素,具有一定的代表性。本研究选取安徽省16个地市作为调查范围,从2019年7月到2019年12月份课题组共采集数据样本2021份,对数据样本经过筛选、剔除缺失项,最终获取有效样本1672项。

(二)变量选择

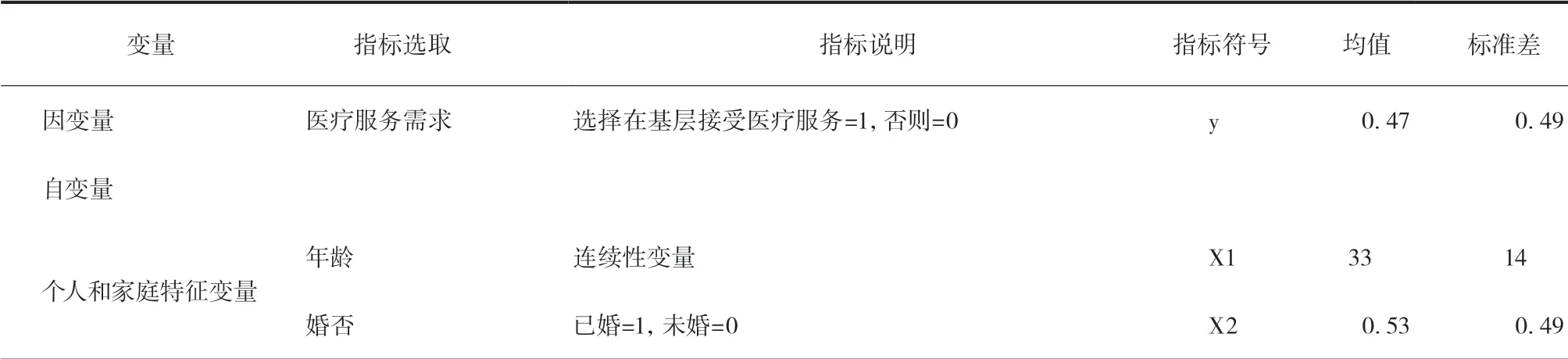

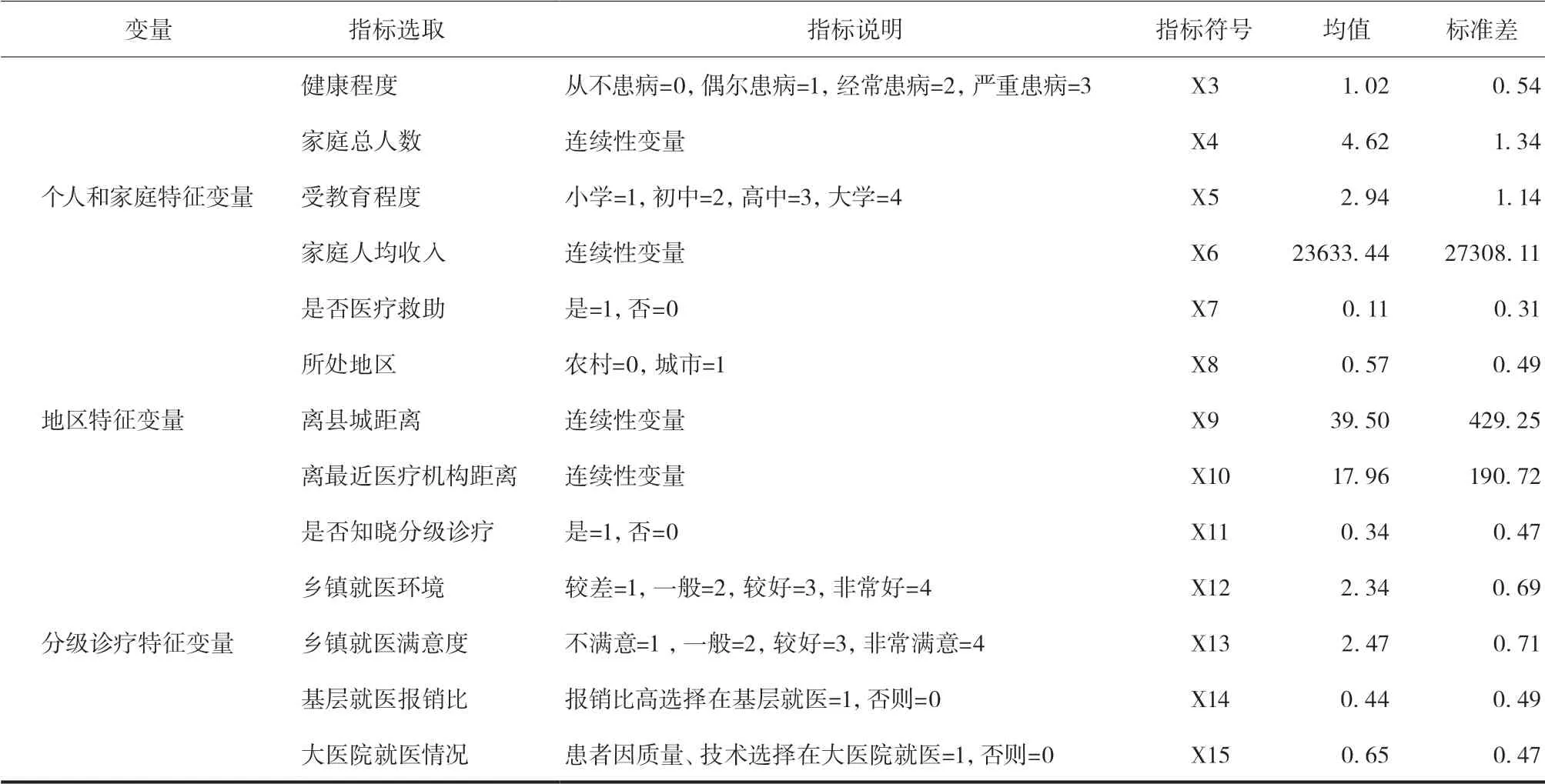

根据Grossman健康需求模型和安徽省调研实际,对影响基层群众医疗服务需求的影响因素进行分类,将影响因素分为个人和家庭特征变量、就医环境特征变量和分级诊疗特征变量三类(见表1)。

表1 基层群众医疗服务需求影响因素变量选取

表1(续)

(三)变量的描述性统计分析

1. 调查对象的基本特征。调研有效样本中,调查对象的基本特征如下:农村地区869人,占52%;城市地区803人,占48%。调查对象家庭年人均收入5000元以下的171人,占总数的10.2%;5000元~10000元的447人,占26.7%;10000元~20000元的444人,占26.5%;20000元以上的609人,占36.4%。调查样本中享受政府医疗救助政策支持的190人,占11.4%。调查者的健康状况,患病较为严重的33人,占1.9%;经常患病的181人,占10.8%;偶尔患病的1258人,占75.2%;从不患病的202人,占12.1%。

2. 基层群众医疗服务需求的现状。对选择在基层医疗机构就医的行为进行调查,选择在基层就医的756人,占38.3%。熟悉分级诊疗政策的578人,占35.6%;不熟悉分级诊疗政策的人数1094人,占65.6%。政策的宣传不到位是导致群众选择大医院就诊的原因。在报销政策的作用调研中,认为基层报销比例高要选择在基层就医的754人,占45.1%;不选择在基层就医的人918人,占54.9%。可见医疗服务价格对就医具有一定导向作用,但作用效果并不是非常明显。在基层医疗机构就医环境评价调研中,142人对基层医疗机构就医环境不满意,占8.4%;889人认为基层医疗机构就医环境一般,占53.1%;562人认为基层医疗机构就医环境较好,占33.6%;仅78人对基层医疗机构就医环境满意,占4.9%。可见基层医疗机构基础设施、医疗服务环境对选择在基层就医影响较大。在对基层医疗机构服务满意情况调查中,95人对基层医疗机构服务不满意,占5.6%;820人认为基层医疗机构治疗效果一般,占49.0%;625人基层医疗机构治疗效果较好,占37.3%;132人对基层医疗机构治疗效果非常满意,占8.1%。可以看出群众对基层医疗机构的满意度和基层医疗机构的就医环境有着密切的联系,加强基层医疗机构建设十分重要。

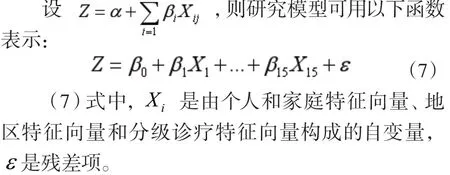

(四)模型的设计

在Grossman健康需求模型的基础上选择二元选择模型分析分级诊疗背景下基层群众医疗服务需求的影响因素。二元选择模型是分析定性变量与影响因素之间相关关系的一种有效手段。具体模型设置如下:

在(3)式中,F是ui∗的分布函数,并且必须是单调递增的连续函数。因此,二元选择模型可以写成

五、实证分析

(一)模型的估计

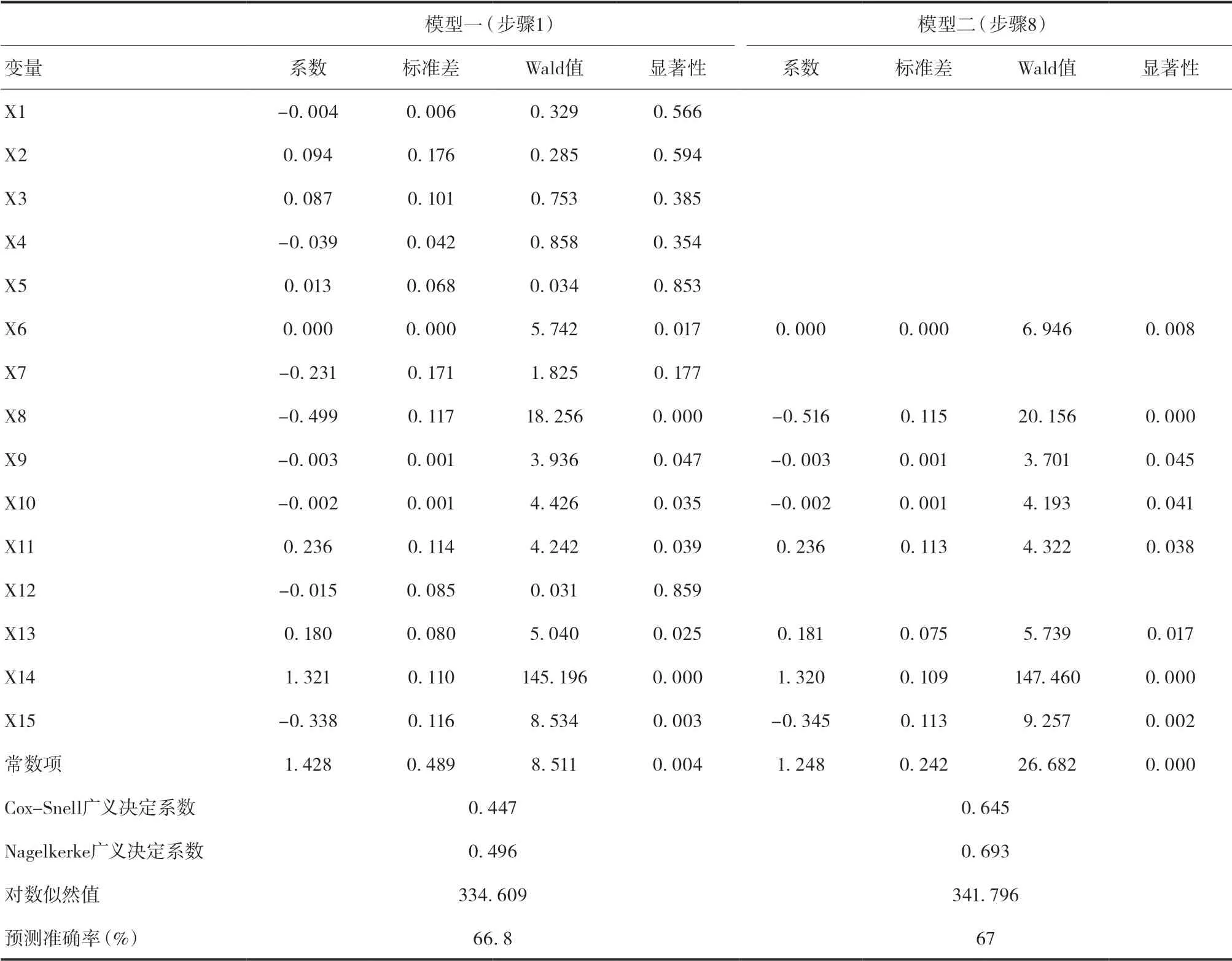

研究在选取1672份有效调查问卷的基础上,搜集整理出分析数据,运用SPSS20. 0统计软件进行了二元选择logistics模型估计,在实证分析中,选择后退筛选法即Backward:Wald选项。具体做法为:首先对所有解释变量进行回归分析,将Wald统计量最小值的解释变量进行删除,再进行回归分析,直到模型中每个解释变量的系数均显著为止。根据实际情况,模型一共进行了8次计量估计。现仅选用模型一(步骤1)和模型二(步骤8)进行比较分析。实证分析结果见表2。

表2 分级诊疗背景下基层群众医疗服务需求模型估计结果

(二)实证模型估计结果

由分析结果可以看出,模型一和模型二的预测准确率较高,显著性较好。在分级诊疗背景下,基层群众医疗服务需求受到家庭人均收入等家庭特征变量,所处地区、离县城距离和离最近医疗机构的需求等地区特征变量,以及是否知晓分级诊疗、乡镇就医满意度、基层就医报销比、大医院就医质量等分级诊疗特征变量的影响。其余变量的显著性检验显示p>0.5,可见这些变量对基层群众医疗服务需求的影响是不显著的,因此相关假设不成立。

1. 家庭人均收入对基层群众医疗服务需求有正向的影响作用。由表2可以看出,家庭人均收入变量的系数是0.000,系数的显著性是0.008,小于0.05,标准差是0.000,检验效果非常明显。表明家庭人均收入增加,基层群众医疗服务需求也会随之增加,但影响不是很明。不同收入群体对医疗服务的需求是不同的,高收入者的医疗服务需求高于低收入者,城市群众的医疗服务需求高于农村群众。低收入者对基层医疗机构的服务需求较高收入者多,高收入者对医疗服务质量的关注高于医疗服务数量,对基层医疗机构的医疗服务需求量相对较少。在这种情形下,强化基层医疗机构建设,加强全科医师队伍建设,提升医疗服务质量,实现医疗机构服务质量的同质化,有利于引导医疗服务需求向基层分流。

2. 地区特征变量对基层医疗机构服务需求有着积极的影响。由表2可以看出,群众所处地区变量的系数是-0.516,系数是负值,也即地区变量对基层群众医疗服务需求的影响为负,显著性水平是0.000,小于0.05,标准差0.115,显著性较强,说明农村地区居民对基层医疗服务需求高于城市居民,农民的收入水平较低,基层医疗机构医疗服务可及性强,农民对医疗服务需求数量高于医疗服务质量,因此对于常见病而言,农民倾向于在乡镇医院就诊。离县城距离这个变量对基层医疗机构的需求影响系数为-0.003,系数为负,显著性水平是0.045,小于0.05,标准差0.001,显著性明显。离最近医疗机构的距离变量对基层群众医疗服务的需求影响系数为-0.002,显著性水平是0.041,小于0.05,标准差0.001,显著性较好,说明医疗服务机构的便利性对群众的医疗服务需求有着一定的影响。群众离医疗服务机构越近,获得医疗服务的机会也就越多,医疗服务需求的数量就越多,因此构建密布各地的基层医疗机构网就显得非常必要。

3. 分级诊疗变量是影响群众基层就医的重要影响因素。从实证分析结果可以看出,群众是否熟悉分级诊疗政策,对于群众在基层就医非常重要。该变量的系数是0.236,系数为正,显著性水平是0.038,小于0.05,标准差是0.113,这表明群众对分级诊疗政策越了解,在基层就医的可能性就越大,群众对三级医疗机构的职能,双向转诊机制以及不同级别医院的起付线,报销比例等政策越熟悉,就能更多地根据自身病情、医疗机构性质和医保支付政策选择就诊。乡镇就医满意度对群众在基层就医具有重要的激励作用,系数是0.181,显著性水平是0.007,小于0.05,显著性明显。群众对基层医疗服务越满意,选择在基层就医的可能性就越大。由此可见改善基层医疗机构环境,提升医疗服务质量和服务能力,是保障群众基层就医的根本,也是实施分级诊疗的关键所在。报销比例也是引导群众基层就医的重要价格变量,系数是1.321,系数为正,显著性水平0.000,小于0.005,标准差是0.109,系数的显著性较好。这说明在医保支付政策中,对于群众在基层就医设置较高的医保报销比例,有利于引导群众在基层就医。大医院就医情况对于群众基层就医有着重要的影响,大医院就医情况变量系数是-0.338,为负,显著性水平是0.002,小于0.05,标准差是0.113,显著性较好。这表明大医院就医质量好,医师技术水平高,会导致群众舍近就远,去三级医疗机构就医而不考虑价格等因素,致使群众对基层医疗服务需求数量减少。因此明确不同级别医院功能,实施双向转诊机制对于群众合理就医,缓解三级医疗机构就医压力,放大基层医疗机构需求量意义重大。

六、结论与建议

(一)结论

本文在安徽省16个地市1672个调查数据的基础上,通过建立二元选择模型分析了分级诊疗政策背景下,基层群众医疗服务需求的影响因素。研究表明,家庭人均收入对基层群众医疗服务需求有正向的影响作用,但作用效果不明显。地区特征变量中,地区差别对基层群众医疗服务需求有着重要影响,农村居民的基层医疗服务需求相比城市居民要高,这是受到收入水平、医疗服务的可及性和就医偏好等多种因素决定的。医疗机构的便捷性也是影响基层群众服务的重要因素,离医疗机构越近,获取医疗服务就越容易,基层医疗服务需求也就越多。分级诊疗特征变量是影响基层群众医疗服务需求的重要政策因素,群众越熟悉分级诊疗政策,基层医疗服务需求就越多。基层医疗机构报销比例越高,基层医疗服务需求就越多,因而可以通过医保价格机制引导群众基层就医。大医院医疗服务质量越高,技术水平越好,基层群众医疗服务的需求就越低。医疗机构职责明确,分工协作有利于形成公平、合理、有序的医疗服务秩序。

(二)政策建议

收入水平是影响基层群众医疗服务需求的重要因素。要采取多种形式提高基层群众特别是困难群众,包括城乡最低生活保障对象、低收入群体、农村五保户等的收入。通过产业结构调整,增加产业附加值,多渠道增加基层群众收入。通过社会福利保障制度,加大对低收入群体政府转移支付,增加社会福利和社会救济提升他们的收入水平。通过医疗救助制度,对低收入群体进行门诊救助和住院救助,降低医院就医起付线,提升报销比例,缓解他们的医疗费用,满足他们的基本医疗服务需求[14]。

加强基层医疗机构建设[15]。通过政府财政支持加强基层医疗机构标准化建设,加强对社区卫生院、乡镇卫生院的支持力度,增加检验检测设备的投入,提升医疗服务能力。完善基层医疗机构人才保障机制,通过优惠政策吸引优秀人才扎根基层医疗事业,提升基层医疗人才发展空间。简化人才引进手续,通过“绿色通道”积极鼓励高层次人才到基层从事医疗服务工作。建立健全基层医疗人才继续教育制度,积极争取省市医院的帮扶政策支持,加强对基层医疗机构医务人员的培训力度。积极完善全科人才培养模式,加大全科医生的人才培养,充实基层医疗人才队伍。健全医联体工作机制,引导优质资源向基层倾斜。

深化医保支付方式改革。合理的医保支付方式有利于提升基层医疗服务的需求。对不同层级和级别医院实行不同的医保报销政策,基层医疗机构的起付线明显低于三级医院,报销补偿比例明显高于三级医院,实施差别化的医保报销制度,引导群众在基层就医。通过医疗、医保以及价格杠杆引导群众在基层医疗机构就医,形成合理有序的医疗服务秩序。

健全分级诊疗制度。完善各级各类医疗机构功能定位,三级医疗机构主要承担疑难杂症和危重患者的诊疗服务,基层医疗机构主要承担常见病、多发病和慢性病的治疗服务。实施基层医疗机构首诊制度,发挥基层医生在医保控费上的“守门人”作用。实施双向诊疗制度,完善转诊程序,实施疑难杂症和重大疾病向上转诊,重点强化慢性期、恢复期病人的基层转诊,实现不同类型和层次医疗机构之间的双向转诊,积极强化基层医疗机构的服务需求[15]。