突围与担当:论徐则臣《北上》的写作策略

◆萧 映 李冰璇

徐则臣是一位富有文体自觉的小说家,为使小说与当下建立有效联系,他始终在思考故事的定义和小说的边界。在他看来,传统的故事已临近“黄昏”,小说的“边界”有待进一步拓展,然而,当代作家“基本上还在二十年前对世界、对故事和小说的认识的惯性里写作”。徐则臣清醒地认识到当代汉语小说的成长困境,并在小说的语言层面积极寻求突围和发展,“自然、复杂、开阔”是他对长篇小说这一文体的期许。论文将从写作策略的角度分析《北上》实现三点期许的求解过程。

一、自然:具体而微的精确

要想实现小说语言的“自然”,需要作者、读者发自内心地认同作品中的“他者”,需要不露痕迹地显示真实与虚构的高度融合。基于个人感知的生活细节成为作者、读者认同作品中的“他者”的共同媒介,作者通过个人的真实细节和适当的虚构想象构建作品中的“他者”,读者的感知体验同作者个人的真实细节产生重叠与共鸣,进而理解并认同作品中的“他者”。因此,需要通过具体而微的精确细节实现小说语言的“自然”,徐则臣在这一方面受到了土耳其作家奥尔罕·帕慕克的深刻影响。“精确”是徐则臣和帕慕克对小说语言的共同期许。在我们看来,帕慕克对徐则臣的启迪主要体现在方法论层面:

一是“作者学者化”。为实现具体而微的精确,帕慕克通过实地考察、查阅书籍等“作者学者化”的研究为其小说创作提供大量真实的细节,“尽管实际上最后90%的研究结果并不会进入他的小说,但他仍然会进行这样的研究”。徐则臣很欣赏“作者学者化”的写作倾向,创作《北上》前做了大量的案头工作和田野调查,从而在小说中呈现出大量涉及历史、地理、考古、饮食、绘画、摄影的知识性细节。创作完成后,他邀请研究运河和近代史的专家把关,展现出一种学术研究般的考究与严谨。以《北上》中“长鱼面”“茶馓”等当地特色饮食细节描写为例,既提供了真实丰富的知识性细节,又使得读者的感知体验同这一细节产生重叠与共鸣:吃过“长鱼面”“茶馓”的读者对这一细节感到亲切,即使没吃过的读者也会有类似的人生体验,从而理解并认同谢平遥每当心思郁结便去痛痛快快地吃碗长鱼面的行为。以《北上》中的方言为例,尽管长期处于普通话语境的徐则臣对方言并不熟悉,在呈现方言时仍体现出严谨考究的学术态度,比如说,邵常来是在杭州谋生的四川挑夫,最后邵家定居在山东济宁,因此邵常来“到老了他说话全串了味儿,四川话、浙江话和山东话掺在一块儿,可能还有别地方的方言。只有说梦话你才能搞清楚他是哪里人,纯正的四川话”,其后代邵星池的普通话里也有浓重的山东味。徐则臣扬长避短地采取“虚写方言”的写作策略,仅点明人物采用某地的方言,虚写具体方言或者用普通话替代具体方言,如谢望和用“祖父夹杂清江浦方言的声音”唱《徐策跑城》,尽管徐则臣用普通话替代方言唱词,但“清江浦方言”这一关键词能够激发读者细致入微的想象力,同样能够达成“实写方言”的效果。

二是“写作视觉化”。无论是《我的名字叫红》中伊斯兰传统绘画技法“细密画”的运用,还是《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》与230幅摄影作品的结合,均印证了帕慕克“本质上是图画性的文学虚构”的小说观。“写作视觉化”体现在帕慕克和徐则臣的创作中则各有侧重:前者倾向于通过色彩词、细节描摹呈现静态的画作照片,后者倾向于通过拟声词、蒙太奇手法呈现动态的电影镜头。

徐则臣非常重视声音在小说中的作用,倡导声音“转用为体”的表意转化,因此《北上》中的拟声词既呈现镜头动感,又承担意义表达。如“谢平遥坐在船头的竹椅子上,觉得前边的吵闹声真要把运河给烧开了,他们的船随时可能被沸腾的河水乒乒乓乓地顶起来。”“乒乒乓乓”既富有动感,又一语双关,同时描绘了前面的吵闹声和河水的动荡状态。如“一阵嘎嘎吱吱的车轱辘声响过,岸边两头牛拉着一车沙子往河堤上爬,车后哩哩啦啦往下流水。”“哩哩啦啦”“嘎嘎吱吱”等生活气息浓郁的拟声词能够让读者瞬间联想到画面,加深了文字的镜头感,“嘎嘎吱吱”写出轮子声响的同时刻画出沙车不堪重负的状态,暗示了战争时期的民生疾苦。

《北上》富有电影质感的语言更得益于蒙太奇手法的运用。如“两岸草木一片勃勃的嫩绿,绿中又有点透明的黄,美得让人心疼。与丰饶的野地相违和的是,河堤上零星走着几个乞丐,衣衫褴褛,裤脚吊在脚脖子之上。”两组场景对比鲜明,触目惊心地表达出战争对平民的摧残,由“与丰饶的野地相违和的是”衔接起两组镜头,前一镜头26个字,后一镜头24个字,两组绝对长度相似的镜头交替产生了节拍蒙太奇。“她站在船边,以秉义变形的光脚丫为焦点,视角上移。光脚,新衣服,鸬鹚,住家船,船上的一堆小零碎,秉义黧黑的脸、没剃干净的胡碴、干裂的嘴唇,歪在嘴角烟灰低垂燃烧了一半的八喜香烟,缠绕着升腾的烟圈,还有他混浊茫然的眼神;不管是自然色还是处理成黑白两色,都会是一帧好照片。”以孙宴临的视角沿秉义的光脚丫缓缓向上移动,一组镜头涵盖了11处定格,字数分别为2、3、2、3、8、6、7、5、18、8、10,产生了镜头内容充实、语言张弛有度的节奏蒙太奇。“秉义干瘦的背后,夕阳落尽,西半天大写意的几笔晚霞,衬出了天空更广大的寂寥,秉义整个人也因此有了一个油亮、逆光的黑褐色轮廓,像一只年迈的鸬鹚。码头里的波浪拍打船帮,发出细碎的惜别之声。”干瘦的背、夕阳晚霞、广大天空、黑褐色轮廓、码头波浪,镜头内的运动没有固定的轨迹,完全按照“寂寥与不舍”的情绪效应游走,这一调性蒙太奇将英雄暮年的寂寥之情和告别船屋的不舍之情表达得淋漓尽致。“他跨过舱门时犹疑了一秒,因为除了他的脚步声,周围一片静寂,运河的水声都被不速而至的冒犯屏蔽掉了。那一秒足够他头脑中闪现一个翔实完整的画面:父亲的筷子停在送往嘴巴的半路上,但他依然低眉垂眼,他在等待,他在给不肖之子一个机会;母亲则保持了一个僵硬的端碗造型,因为两眼突然睁大,脑门上挤满了抬头纹,这个与他相守了一辈子的女人还没有反应过来。星池听见天灵盖上明晃晃地响一声,头皮瞬间发紧,他觉得抬右腿跨出门槛用了前所未有的气力,如同将右腿从泥潭里生生拔出来。”同一时间地点描绘一家三口的瞬间感受,由紧张焦灼的旋律性情绪色彩转入直接的“头皮发紧、右腿沉重”的生理感觉,这一泛音蒙太奇更能激发读者的共鸣。

总体来说,细节描摹的具体与精确、感知经验的重叠与共鸣让读者很难辨别小说的真实与虚构,进而实现了小说语言的自然。“作者学者化”“写作视觉化”对《北上》有很大影响,“虚写方言”“转用为体”的声音和蒙太奇手法,这一写作策略对他人亦有启发。

二、复杂:诗意与讽刺的糅合

要想实现小说语言的“复杂”,作者必须在自然的基础上进一步锤炼语言,寻求新的表达形式和创作方法。《北上》的语言风格受到钱钟书《围城》的深刻影响,徐则臣本人也承认“钱钟书的比喻和说话方式在相当长的时间里影响了他,刚写小说的那几年,小说里充斥着大量的钱氏句。后来因为不太喜欢那种文字表达方式,才逐渐在小说里改变了面目。”徐则臣通过发掘生活细节的诗意美感的方式,中和了辛辣犀利的讽刺风格,使得小说语言兼具幽默与诗意,这一点受到以色列作家阿摩司·奥兹富有艺术感的细节描写的影响。

尽管徐则臣有意避免钱氏句,但钱钟书式的讽刺早已内化于他的文字中,《北上》与《围城》的语言仍存在千丝万缕的联系,主要体现在四个方面:一是美与丑、干净与肮脏的反差。《围城》和《北上》中都有对“尿屎气”的描绘,分别与本应整洁的住店、波光潋滟的运河形成强烈反差,钱钟书形容方鸿渐的舌头像“进门擦鞋底的棕毯”与徐则臣用“脏的抹布”形容遮住太阳的大云彩有异曲同工之妙,故意用肮脏的喻体形容干净的本体,形成强烈的反差。二是生活气息浓郁的饮食化比喻。马福德“像两块没发酵好的中国馒头”的酸胀肿痛的腋窝、李赞奇“伟大的时代不是煮熟的鸡蛋,剥了壳就能白白胖胖地蹦出来”的调侃等饮食化比喻,脱胎于《围城》中高校长“像没发酵的黄面粉馒头”的“肥而结实的脸”、李先生“像剥掉壳的煮熟鸡蛋”的“两只大白眼睛”,可见钱钟书的语言风格对他的影响之深。三是利用中外语言隔膜形成反讽效果。《围城》的语言夹杂着大量外文单词,对应的中文翻译更是意味深长,学界研究颇丰,这里不再赘述,重点谈一下语言隔膜造成的反讽在《北上》中的表现,主要围绕谢平遥在不同语境下的翻译策略进行分析。面对国与国的翻译语境时,谢平遥追求翻译的准确性、有效性,赤裸裸地揭露出语言背后充斥着算计恶意的权力关系,“长官表达不到位的意思,他用英语给补足了;洋人闪闪烁烁的话,他给彻底地翻出来,让大人们听着刺耳难受”,却使得“衙门里的大人和洋鬼子经常莫名地光火”。面对人与人的翻译语境时,谢平遥追求翻译的模糊性、无效性,幽默中带着反讽,巧妙调和中外矛盾并试图建立和谐关系。谢平遥将讽刺招妓的荷兰人的那句国骂翻译成问候母亲,将讽刺小波罗装模作样的评论翻译成夸奖衣服和辫子,用“姐姐妹妹”的歪曲翻译调和了剑拔弩张的紧张氛围:将“短袖汗衫”的那句火药味十足的“假洋鬼子,你跟真洋鬼子说,那得看他身上长多少毛。毛多呢,给他介绍个母猩猩;毛少,就抓只母猴凑合一下吧”翻译为“他有两个妹妹,一个头发长,一个头发短,你喜欢哪一个?”。四是讽刺对象涉及中外,但对中国人的嘲讽更为深刻。以麻将为例,《围城》嘲讽终日赌博的中国船客,“麻将当然是国技,又听说在美国风行;打牌不但有故乡风味,并且适合世界潮流”,《北上》嘲讽无所事事的船厂工人,“船厂从上到下百无聊赖,唯一进步的技艺是麻将,外国专家都能把这项中国传统娱乐玩得很溜,完全不需要翻译”,尽管他们都点明了麻将在外国人之中的风靡,但讽刺的重点仍在中国人的国民劣根性。《北上》虽然嘲讽了难掩傲慢的小波罗、表里不一的外国专家乃至侵略中国的西方列强等,但对国民劣根性的冷嘲热讽更为入木三分:奴颜媚骨的衙门大人、妄自尊大的“短袖汗衫”、热衷于找中年妇女跳舞的谢平遥父亲、满嘴“跟××比,天下的女人只能是女人”的单位领导、将男画家画女体这一过程想象得极其复杂的围观群众……谢平遥讽刺沉迷下半身问题的男性时甚至连自己都不放过:“而‘教坊司’等于在‘妓院’两个字上蒙了一块遮羞布。必须承认,有这块布跟没这块布还是有很大区别的。来教坊司的男人理直气壮,总认为去的地方光明正大,高雅脱俗。”

《围城》和《北上》的讽刺风格的差异主要体现在讽刺语言的密度和频率。《围城》25万字的篇幅几乎句句讽刺,接连抛出的冷嘲热讽令人有些喘不过气,而《北上》讽刺语言的密度和频率明显降低,主要集中在第一部的《1901年,北上(一)》和《2014年,大河谭》,徐则臣通过融入奥兹“乖张,精巧,美不胜收”的细节描写,进一步中和了钱钟书式的讽刺,体现出一种张弛有度的调侃幽默。由于语言翻译的隔膜,我们很难对比奥兹和徐则臣用词方面的异同,仅对《北上》做简单分析,“抽象词”的大量运用有利于呈现出诗化的语言风格。“河堤上青草蔓生,还要一直绿到镇江去”的“绿”无疑有王安石“春风又绿江南岸”的神韵,“铺天盖地的油菜花,放肆得如同油彩泼了一地”的“放肆”更是写出了“桃之夭夭,灼灼其华”的烂漫感。句式方面,奥兹和徐则臣则有共通之处,常常采用“抽象+具象”或“具象+抽象”的句式结构。比如说,表达心灵无所傍依的抽象状态时,奥兹采用“是有两只左手的目光短浅的知识分子,有点像家园建设前线的弃儿”的具象状态去形容。徐则臣形容谢望和对抽象词“攻坚”的理解时,运用“像围攻固若金汤的城池,是身高一米七八的希望面对两米二六的绝望”的具象场景去辅助理解。运用“抽象+具象”的句式时,奥兹和徐则臣的重点都在具象上,而在“具象+抽象”的句式中,二者各有侧重。以味道为例,“浸润着大量晨露的灰尘散发出惬意的气息,与硫磺味、羊粪、鳍蓟味以及熄灭的篝火发出的淡淡气味混杂在了一起。自远古以来,这就是以色列土地的气味”,奥兹的重点是具象,强调抽象的“以色列土地的气味”的具象味道。而徐则臣的重点是抽象,如小波罗对油菜花香的评价:“真香,跟乡愁的味道一模一样”,具象的“真香”只是引出抽象的“乡愁”的楔子。在我们看来,或许徐则臣的细节描写不如奥兹细腻具体,但语言更为简洁、更具诗意哲思。无论是“跟乡愁的味道一模一样”的油菜花香,还是“仿佛内心里长满了齐腰高的荒草”的悲凉的沦陷感,还是“正在沉入生活的底部”的幸福的沉实感,都展现出他优秀的感受力和叙述才华。

总体来说,《北上》在表达批判性思考的基础上,增添了细节描写和诗意想象,巧妙糅合了钱钟书式的讽刺和奥兹的诗意两种语言风格,形成兼具讽刺与诗意的幽默文风,进而构建出徐则臣小说的语言风格。

三、开阔:“小”与“大”的勾连

要想水乳交融地处理好“小”与“大”的关系,完美实现个人经验和宏大叙事的对接,“境界、视野、细节储备以及相互转化的技术难度,少有作家能够完美地实现”。徐则臣很喜欢烟火气,并在《北上》中试图呈现“在人间”的鲜活感,这是他作品里“小”的落脚点。“作者学者化”不只体现在小说创作的前期准备之中,更体现在作品呈现出的开阔的视野格局、尖锐的问题意识和深厚的思考力度之中。要想打破“小”而确立“大”,必须站在“地平线”之上进行写作,必须不断地“提供异质性的审美、细节和思考”,必须加入“需要想象力开拓、需要胸襟承担”的隐喻性思考:

第一类是巧设对比,通过语言与语境的反差形成隐喻意义。《北上》描绘了20世纪初与21世纪初两个时间段,涉及战争年代与和平年代两种语境。描绘战争年代的笔触悠扬,有一种岁月静好的牧歌情调,而描绘和平年代却呈现出宛如行军的紧张压迫的笔调,语言与语境之间形成了鲜明的反差,有一种格格不入的违和感。以语言意象为例,炮火纷飞的战争年代着墨于沿岸风景、饮食人情,“刀片”等冷兵器意象的运用才揭露出腥风血雨的冰山一角。和平年代反而用起了“枪”“打游击”“阵地战”“投降派”“定时炸弹”等战争术语。单从词语本身来看,并没有什么特殊之处,但“隐喻意义并非语词意义:它是语境创造的意义”。语言与语境的违和形成了意味深长的隐喻意义,体现出徐则臣对战争与和平的隐喻性思考。

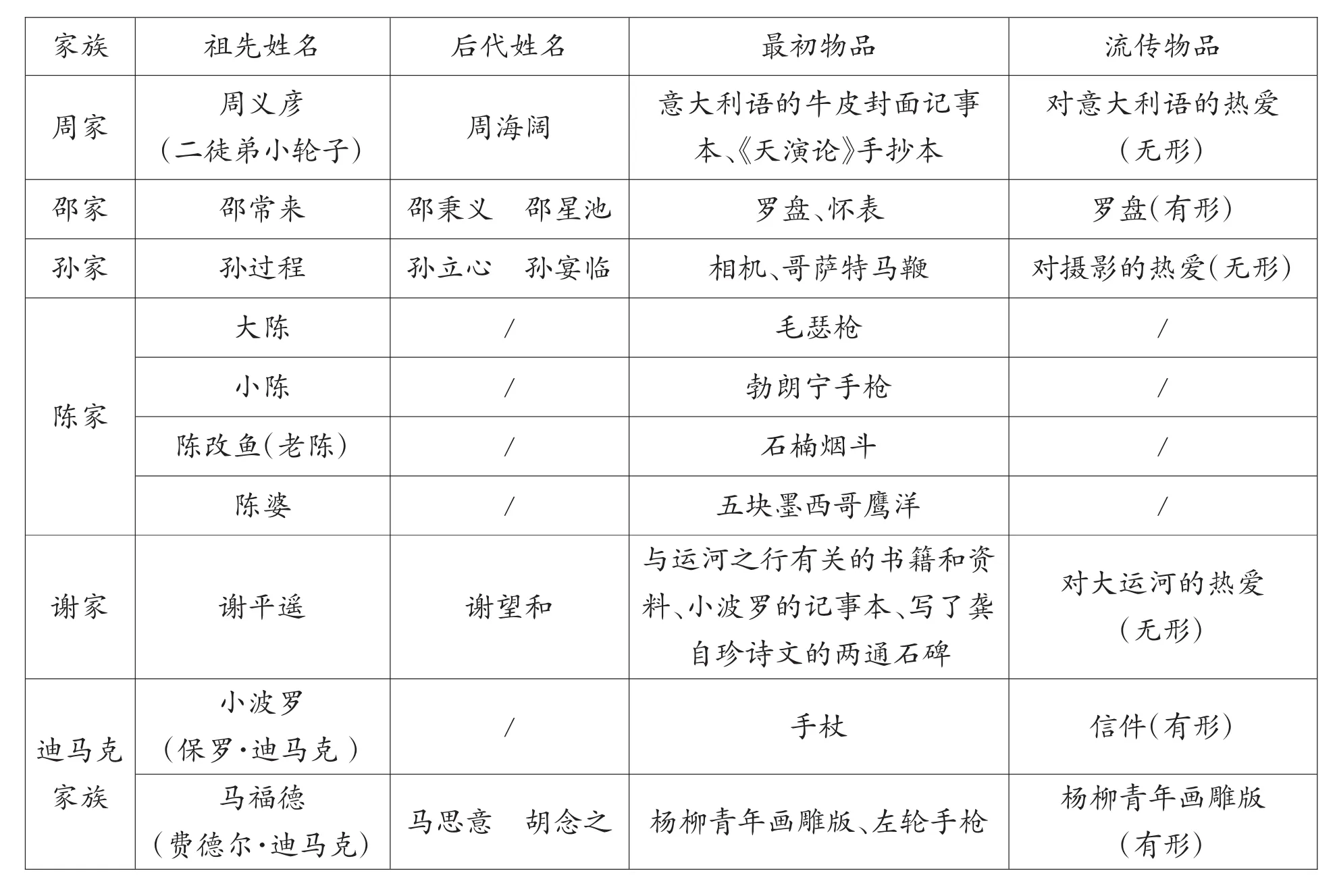

第二类是挑选意象,通过筛选流传后世的物品而暗含隐喻思考。徐则臣通过物品意象勾连起物品、人物和历史,暗含“‘物—人—史’的内在叙事伦理”,体现“陈物志史”这一“博物诗学”视域下的小说旨归。《北上》中的物品意象是后代与祖先、与历史建立有机联系的媒介和凭证,徐则臣有意识筛选流传后世的物品意象,颇有春秋笔法的意味,不露声色地借物品意象的流传与否表达隐喻性思考。小说中具体涉及到的物品流传见下表:

家族 祖先姓名 后代姓名 最初物品 流传物品周家 周义彦 对意大利语的热爱(无形)邵家 邵常来 邵秉义 邵星池 罗盘、怀表 罗盘(有形)孙家 孙过程 孙立心 孙宴临 相机、哥萨特马鞭 对摄影的热爱(无形)(二徒弟小轮子) 周海阔 意大利语的牛皮封面记事本、《天演论》手抄本陈家大陈 / 毛瑟枪 /小陈 / 勃朗宁手枪 /陈改鱼(老陈) / 石楠烟斗 /陈婆 / 五块墨西哥鹰洋 /谢家 谢平遥 谢望和与运河之行有关的书籍和资料、小波罗的记事本、写了龚自珍诗文的两通石碑对大运河的热爱(无形)迪马克家族小波罗(保罗·迪马克)马福德(费德尔·迪马克)/手杖马思意 胡念之 杨柳青年画雕版、左轮手枪信件(有形)杨柳青年画雕版(有形)

迪马克家族的后人中只有隔代遗传马福德长相、名字暗含“思念意大利”的马思意存活。收到小波罗赠送礼物的众人中,只有陈家没有流传的故事。“石楠烟斗和五块墨西哥鹰洋”象征物质享受、“毛瑟枪和勃朗宁手枪”象征血腥暴力,这四样物品伴随着陈家一同湮灭于历史长河中,体现出徐则臣对历史的理解:物质享受和血腥暴力没有资格作为历史遗产代代流传。其实远不止“毛瑟枪和勃朗宁手枪”,孙过程的哥萨特马鞭、马福德的左轮手枪这类杀伤性武器在后世的流传中全部失去踪迹,作为文明象征的罗盘、相机、信件、雕版、记事本等物品才有资格以有形或无形的载体流传后世。小波罗手杖的流传过程颇具讽刺意味,百年前船盗看到手杖把手上的象牙而动了贪念,小波罗却为了手杖里蜡封的书信而奋起反抗;百年后从河道里挖出的手杖,古董贩子将书信视作一张破纸,只愿意购买把手上的玉,最后周海阔视若珍宝地收购了那封书信。这一细节彰显出徐则臣对一味追求物质的辛辣讽刺、对看重文化情感的期许赞赏。

第三类是描摹感觉,实现感性到理性的隐喻式转移。徐则臣在《北上》中描摹了各种类型的感觉,其中抽烟的感觉写得更为详尽细腻。一方面,茶叶和咖啡的感觉都不具有普世性,只有本国人才能更好地体味,外国人的感觉总显得有些隔膜,而烟是一种中外皆有的物品,描摹抽烟的感觉能够跨越地域引起共鸣。另一方面,抽烟的感觉背后蕴含了徐则臣本人对文学、对写作的理解:“文学是作家本人感受到的尼古丁般的世界,写作类如抽烟,烟消雾散了,尼古丁是剩下的焦虑和激动,是好是坏都被自己吞了下去。”并在《北上》中借小波罗之口表达了对古老中国的理解:“一个古老的中国,就是这醇厚的老烟袋的味儿。这尼古丁,这老烟油,香是真香,害也真是有害。”描摹感觉的语言基于准视觉、准听觉、准触觉和准嗅觉层面,是游离于现实生活的感性想象,是一种糅合意义与感觉的内在体验,彰显出一种“由感性向非感性的形而上学转移,由本义向转义的隐喻式转移”。以时间维度区分感觉,可分为百年前和百年后的感觉;以地域维度区分感觉,可分为中国人和外国人的感觉。无论是百年前的感觉还是外国人的感觉,其实都是中国人以一种现代性的思维在想象过去、想象他者。比如说,小波罗认为闻到油菜花香时是一种乡愁的感觉、认为喝中国茶时是一种地老天荒的感觉,我们难以辨别这些感觉是否存在现代性的思维影响,或者,是想象他者的一厢情愿。过于细致的哲学思考一定程度上挤占了读者的理解空间,也许稍微“收”一点,多留一点余地与空间让读者自行思索可能会更好。

徐则臣通过以上三类隐喻性思考在《北上》中呈现出“在人间”的鲜活与开阔,基本实现了由“小”指向“大”的创作意图。严格来说,1901年小波罗的故事和1900—1934年马福德的故事是基本符合逻辑的,淋漓尽致地写出了他们“在通往未知的征程中必将面对的无数的偶然性”,也写出了他们“在众多偶然性面前的彷徨、疑难、否定和否定之否定”。但是2012—2014年后代相遇的故事设定过于巧合,这恰恰说明由“小”指向“大”并不是水到渠成的,而是徐则臣刻意提前规划好的,反而损伤了由“小”指向“大”的创作意图。

总体来说,徐则臣通过烟火人世的鲜活实现小说的开阔,利用隐喻性思考巧妙勾连了“小”与“大”,既细致地描绘出形而下世界的鲜活,也充分地描绘出形而上世界的开阔,较为完美地实现了从感性到理性的哲学升华。美中不足之处在于后代相遇的巧合略显刻意,不符合现实逻辑与生活逻辑,一定程度上破坏了由“小”指向“大”的水乳交融之感。

徐则臣兼具职业作家与职业编辑的双重身份,能够更清醒地认识到自身创作的优势、局限和可能性:“一个好的作家,应该写你想写的,写你能写的,写你能写好的,但此外,还要写你应该写的。”身为70后作家,他有意识地通过创作《耶路撒冷》《北上》等作品试图弥补“70后整体上宏大叙事野心的欠缺”,并综合审美追求与自身能力对长篇小说的创作提出“自然、复杂、开阔”三点期许。徐则臣在《北上》中对语言策略的有益探索,既体现出破中有立的文体自觉,又彰显出70后作家的艺术担当。

注释:

[1][43]徐则臣:《别用假嗓子说话》,河南文艺出版社2015年版,第237页,210页。

[2]徐则臣:《孤绝的火焰》,四川文艺出版社2018年版,第244页。

[3]【土】奥尔罕·帕慕克:《我们究竟是谁?》,周敏译,《帕慕克在十字路口》,上海三联书店2009年版,第4页。

[4][5][7][8][9][11][13][15][18][19][22][23][25][26][28][29][31][33][39]徐则臣:《北上》,北京十月文艺出版社2018年版,第97页,155页,70页,247页,68页,107页,86页,90页,376页,11—12页,10页,29页,11页,56页,20页,38页,124页,39页,84页。

[6]【土】奥尔罕·帕慕克:《天真的和感伤的小说家》,彭发胜译,上海人民出版社2012年版,第86页。

[10][12][14][16]概念参见【俄】C.M.爱森斯坦:《蒙太奇论》,富澜译,中国电影出版社1999年版,第438页,439—441页,441页,444页。

[17][27][34][35][38][41]徐则臣:《把大师挂在嘴上》,上海文艺出版社2011年版,第178页,52—53页,70页,30—31页,2页,7页。

[20][21][24]钱钟书:《围城》第2版,人民文学出版社2012年版,第 139页,183页,2页。

[30][32]【以】阿摩司·奥兹:《爱与黑暗的故事》,钟志清译,译林出版社2016年版,第19页,372页。

[36][40]【法】保罗·利科:《活的隐喻》,汪堂家译,上海译文出版社2004年版,第258页,392页。

[37]王书婷:《“博物诗学”视野下的〈繁花〉文体解析》,《中国现代文学研究丛刊》,2019年第5期。

[42]徐则臣:《青年写作的艺术担当》,《文艺报》,2019年5月13日第2版。

- 长江文艺评论的其它文章

- 不可见的农民工:表征、消费与电视剧的生产逻辑