不可见的农民工:表征、消费与电视剧的生产逻辑

◆吕 鹏 张昊鹏

一、从可见到不可见:农民工的电视剧史

作为城乡二元制下形成的一个特殊社会群体,农民工自20世纪80年代以来开始进入城市务工并逐渐被大众媒体所聚焦。随着社会的发展和相关政策的调整,人们对农民工群体的认知也不断改变。特别是进入21世纪,电视剧表征农民工生活、工作、家庭等方面的内容日益增加,对农民工形象的塑造也经历了从无到有、从消极到积极的过程。然而从近些年来播出的农民工题材电视剧看,无论是播出数量还是剧作质量都出现了不同程度的停滞,甚至是该类型电视剧本身的退场。电视剧可视为当今社会我国受众面最广、影响力最大的媒介,其对于农民工群体的表征,实际上折射了媒介内容生产背后所勾连的更大的问题。对此问题进行探讨,无疑可以更好地理解当下的媒介生产与表征逻辑,也可更好地理解现下的社会。

(一)关于“农民工题材电视剧”的范畴及研究趋势

“农民工”一词不仅是作为一门职业的表述,它也是一种社会身份或地位的象征,更是这种社会属性与职业工作的结合,“农民”体现的是其社会身份,“工”则表明他们的职业。“农民工”则是“农民”这种身份与“工”这种职业的一种独特结合,它是我国城乡二元户籍制度下特定历史时期的产物。这一群体在20世纪80年代以省内流动为主,到了90年代则开始向东南沿海城市流动,并且数量极其巨大,达2.73亿,农民工作为“人口红利”对我国经济的发展发挥了巨大的作用和影响,其在社会发展过程中生存状态以及所遭遇的各种不公的待遇,也为学者们所关注。

显而易见的是,农民工作为极为重要的社会群体和社会现象,定会为媒介所表征,学者们也乐于去研究农民工与传播媒介之间的互动与关系。但是对于农民工这样一个庞大的社会群体,作为传媒核心领域之一的电视剧创作却很少把视角对准他们。据不完全统计,自改革开放以来,我国农民工题材电视剧大概仅有28部,且多年来只有《外来妹》《都市外乡人》《山城棒棒军》等几部以农民工为主体叙事的代表性电视剧口碑尚佳并产生了较大的影响。除此之外,农民工的整体形象在大众心中仍比较模糊而刻板。在这些有限的作品中,电视剧作为农民工形象及其表征的传播载体,往往又会通过主题设置、叙事策略与风格呈现等方面直接影响着大众对农民工群体身份的认知。那么农民工题材电视剧建构了怎样的农民工身份特征?农民工群体的形象通过电视剧被表征的空间发生了怎样的变化,以及这种表征的呈现是否与当前弥漫社会的消费文化有关?相关题材电视剧的生产和传播应当如何正确反映农民工融入城市等问题是本研究的逻辑起点和研究目的。

纵观学界研究,对农民工题材电视剧的学术性研究出现于本世纪初。以“农民工”“表征”并为主题在知网数据库进行检索,1990年到2018年相关论文为51篇;以“农民工电视剧”作为主题,检索出相关论文仅为12篇。总体来看,这些研究有的聚焦于个案,就单独的某一电视剧所表现的影视艺术水平进行分析,或者应用跨学科理论来讨论主角身份和环境的变化;有些研究则通过历时态的视角以某一阶段、某一特殊的人物活动为研究对象,如研究返乡农民工创业的媒介传播内容,剖析媒介对这类群体的关怀和责任,或者对不同时期电视剧进行比较,分析叙事特征或者人物形象的转向;另外一些研究则以“认同”为关键词,它们集中探讨了农民工通过观看电视剧对自身群体的认同问题。以往的研究往往止于分析出该群体的形象是什么,很少去研究为何会如此建构的问题,形象作为符号只是承载意义的场所,需要深入背后考察表征与意义生产的交锋。因而本文试图归纳相关题材电视剧对农民工群体的表征,从消费文化的视角来分析其给电视剧生产带来的影响,提出当下电视剧制作“中产化”的逻辑,并进一步解释包括农民工群体在内的弱势群体表征空间发生变化的原因,在此基础上对电视剧的生产进行反思。

(二)农民工题材电视剧发展背景简述

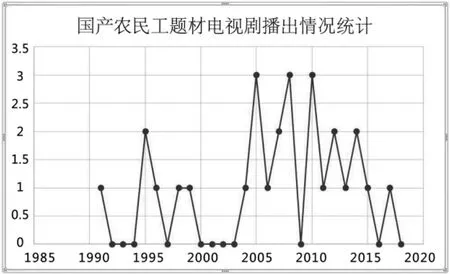

所谓农民工题材电视剧,是指以农民工为主要创作题材和表现对象,描述农民工生活际遇、精神状态和情感变化等方面的电视剧作品。在对农民工题材电视剧进行背景梳理前,要注意区分那些侧重于只反映农村大地与村民生活的农村题材电视剧,在此并不将其列入本研究的范畴。以第一部农民工题材电视剧《外来妹》的播出为标志,农民工题材电视剧最早出现在二十世纪九十年代,彼时伴随着市场经济改革国家户籍制度的松动以及大批农民涌入沿海城市打工,农民工进城所引发的各种问题成为电视剧主要题材之一。本文统计出相关题材电视剧的共有28部(截止2019年),历年来播出情况的变化趋势如下图1所示。

图1:农民工题材电视剧历年播出统计

从图1可见,20世纪90年代是农民工题材电视剧创作的第一阶段,这一时期诞生了《外来妹》《都市放牛》《山城棒棒军》《姐姐妹妹闯北京》《田教授家的二十八个保姆》等几部代表作品。其中,1991年《外来妹》填补了相关题材电视剧的空白,开启了电视剧市场对农民工题材的聚焦。但由于劳动部要求对劳动力跨地区流动进行调控,加之90年代“下岗潮”等因素的叠加对农民工继续留城带来较大阻力,这在一定程度上限制了农民工进城规模,伴随着“民工潮”消退,1992—1994年相关题材电视剧相对空缺,农民工题材电视剧的创作已经被其他新的社会热点掩盖。直至1995年后《都市放牛》《姐姐妹妹闯北京》《山城棒棒军》等电视剧使得农民工群体再次进入公众视野。20世纪90年代末农民工题材电视剧又出现了相对空缺,有学者指出这一时期经济效益开始作为电视剧生产的重要指标,来自受众市场的文化消费取向成为了电视剧生产的重要因素,而同期由于港台地区传播开来的金庸武侠、琼瑶爱情以及青春偶像等电视剧类型开始占据主流,农民工题材不被看好,随着创作者热情消退,农民工题材电视剧因此淡出观众视野。

进入21世纪后,国家从2003年开始连续三年出台了《关于做好农业和农村工作的意见》《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》等一系列政策文件。在农村劳动力转移、务工农民的医疗养老、子女上学以及进城就业和定居条件等方面得到了明显的改善;加之2013年国家新闻出版广电总局出台《卫视综合频道电视剧播出调控管理办法》,对电视剧的总量、范围、比例、题材项目进行规定,鼓励现实题材,限制武侠剧、历史剧、偶像剧的创作,政策的实施为农民工题材电视剧制作注入复归动力。因之出现了《小麦进城》《满仓进城》《福根进城》等一系列作品,电视剧中农民工群体不断变化的文化追求和社会身份的张力成为新的表现角度。但自此之后相关题材的电视剧就很少再出现于观众视野中,农民工题材电视剧的创作陷入沉寂期。总体来看表现为从单一表达到多元呈现再到沉寂无声的阶段特征,农民工作为叙事的主体在相关题材电视剧中表征空间被挤压的背后有哪些深层次的原因,以及处于社会结构调整中的电视剧生产又带有怎样的逻辑?本文带着这样的问题意识展开研究。

(三)电视剧对农民工为叙事主体的表征

1.时间发展角度的考察

所谓表征是指“在我们头脑中通过语言对各种概念进行意义生产”,表征可以对现实再现,同时也可以对加工现实,表征的过程即生产出新的意义,从而建构了现实,并对现实发挥影响。农民工作为城市中的一个重要群体,同时也作为相关题材电视剧的叙事主体,受众对其认知长期以来由于城乡隔阂而会产生一定的刻板化的认知,电视剧对农民工群体的表征,一方面会呈现和加大这种刻板印象,另外一方面也会反映城市民众为主的受众的心态和认知。但与此同时,电视剧本身又具有一定的主动性,可以展现农民工群体的变化和形塑其正面的形象与特征。

总体来看,电视剧对农民工的表征存在一个从形象单一到多元立体不断丰富化的趋势。20世纪90年代至新世纪初电视剧对农民工的形象呈现以女工车间化流水线生产、在城人力挑夫、农民初来乍到闯荡城市等最为常见,剧情节奏较慢且明显营造出一种居高临下的城乡二元对立感。正如学者所言:“20世纪八九十年代,主流媒体建构了针对农民工的一系列否定性、歧视性的话语。”这种建构也和当时城市居民对农民大体持歧视和排斥的态度相符的。

新千年的后十年中,电视剧则凸显出农民工作为叙事主体的丰富情感与精神品质,强调出农民工的自强与对公平正义的向往,表现了农民工努力融入城市生活的过程,从陌生与不适应到逐渐接受和向往。特别是在2010年以后,相关题材电视剧在制作上更加精良,对农民工的生活境遇以及城乡间的社会问题有更强的表现力,如户籍、薪资及身份问题更加贴近现实,这种现象表明市民开始采取一种更加平和包容的心态来看待农民工群体。但从最近几年来看,虽然出现了如《福根进城》《侯天明的梦》《春天里》等农民工题材电视剧,但根据豆瓣的评分来看,往往都处在5分左右的尴尬位置且有大量评论反映观剧体验不佳。这在一定程度上说明近些年来同题材电视剧无论在播出数量,还是口碑所代表的质量上都呈下滑的趋势。

2.内容呈现角度的考察

从具体的内容来看,这些电视剧作品对于农民工的表征大都以现实中发生的事件作为底本,其中有较多表现农民工备受磨难的一面。如2005年《生存之民工》四个农民工形象,辛苦一年血汗钱被包工头无情拖欠,讨薪却被威胁和殴打,剧中犀利地表现出农民工在城市不堪的生存境遇。类似的还有2004年《城市的星空》中的兄弟们、《民工》中的鞠广大父子等。不过,在苦难者叙事的同时,电视剧显见的是对农民工形象的建构进行了平衡,使得电视中所呈现的农民工形象存在积极的一面。其次,迷茫与无知是这些电视剧作品对农民工进行塑造的另一面,当他们无法通过正常劳动改变命运时,此类农民工角色会迷失自己出现身体堕落从而异化。此类形象虽然出现比例较低,但已构成重要表征部分,代表人物有《外来妹》中的赵秀英,《生存之民工》中的王家慧等。女性农民工一般成为娱乐场所陪酒小姐或发廊洗头妹,男性则工作种类不定,此类农民工的表征文化普遍不高,法律意识比较淡薄,在心理状态上多为消极堕落。电视剧通过对农民工迷茫与无知的呈现,来体现社会弱势群体的无奈与绝望,提供了一种方式来理解一系列关乎人类生存困境的问题。

除了塑造迷茫与无知以外,电视剧最多用来表征农民工的方式就是赋予其努力就会有回报的正面色彩。如1995年《都市放牛》中的丁青林,2002年《都市外乡人》的周美凤等,总体而言电视剧中农民工形象的积极表征包括正直善良、诚实守信、诙谐幽默、机智执着,艰苦奋斗等。如《外来妹》中的打工妹赵小云,凭借自己的真才实干同命运抗争、走上致富道路等。这类叙事主要归因于两方面:一是依靠自身努力奋进的精神品质,二是来自于政府的帮扶和城市人的慷慨相助。可以说,奋进向上的精神品质和外在环境的力量助推了电视剧对这类农民工群体的表征。分析和理解电视剧对农民工进行表征时需要注意的是,这种建构不仅通过视觉画面传播影响受众的认知,同样也在语言表达上进行渗透,如大量利用直白的方言来体现农民工的角色特征。这种反映人物言语特征的电视表征不仅刻板地表现了观众或者创作者对于农民工群体的想象和认知,同时也是对这一群体固化认知的加深。

二、电视剧的中产化与不可见的弱势群体

霍米·巴巴曾对现代性下的弱势群体做过定义:“所谓弱势不只是数量的问题,联合国发展报告把弱势群体定义为没有权力和权威的人,没有权力和权威而不能构成自己的代理人的人。”城市农民工群体虽然数量巨大,但却是实际上的社会弱势群体。按照李培林等人最新出版的中国社会阶级分层流动报告来看,近十年来农民工相对收入水平并没有提高,80后农民工接受教育年限较高但相较于其他农民工出生队列的社会地位自评却最低,这反映出新一代农民工群体依然是挣扎于城市社会的弱势群体。从传播权力和传播资源的角度讲,电视剧作为人们喜闻乐见的大众媒介主要工具之一,在当下农民工问题凸显的情况下,有责任和义务聚焦于这一群体并反映实际情况。我们需要思考的是如何避免电视剧“中产化”的生产逻辑对包括农民工群体在内的弱势群体的忽视,换言之,要揭示出弱势群体未被合理且充分表征的原因所在。

(一)消费文化背景下电视剧“中产化”生产逻辑的形成

随着市场经济的深入,大众文化凭借自身的商品性、标准化、批量生产的优势挤占着公共文化空间,这加速了消费文化在全社会范围内的兴起,也给电视剧的生产带来了较大的冲击。一般来说,电视剧的生产链条分为策划、投资、制作、发行和播出等几个步骤,其中,制作和播出一直是电视剧生产环节的中心内容。由于消费文化流行和泛滥并逐渐成为社会的主流之一,电视剧题材对象选取、目标受众的覆盖以及电视剧制作理念等方面均受到了影响,呈现出了明显的“中产化”的生产逻辑。

首先,从电视剧所选取的题材对象来看,由于信息过剩和注意力资源稀缺是当今传媒经济显著的特点,电视剧的生产为了争取更多有消费能力的中产阶层的注意力资源,在选择题材时,更倾向于选择能够实现“造梦”机制以及能够实现“梦”的土壤的内容。因此当涉及到对现当代社会的描画时,对人物形象的刻画以“中产阶层”的“现实主义”为主,如《蜗居》《离婚律师》等。相比较而言,农民工群体的媒介叙事由于更多地体现在底层或者弱势的苦难或奋斗叙事,其“梦”的现实的门槛相较而言较为容易也可及,对于一般的受众而言,除了对这一群体的陌生之外,在心理的“梦”的欲望的实现上,并不具有太多的吸引。为了迎合作为消费者的受众的需求,电视剧的生产在题材选择时可能会主动选择忽略农民工群体,这是电视剧产生“中产化”逻辑最主要的原因。

其次,由于消费文化天然作为消费者的受众有着迎合的倾向,电视剧所面向的受众群体由于消费文化的影响和熏陶已经在品位、审美以及社会认知上发生了较大的变化。对于物质欲望、趣味品质等方面开始以凸显个性价值的方向发展,如《裸婚时代》里的青年人敢于大胆追求没有物质基础的婚姻。从电视剧中传达出来的消费观念来看,传统的消费观念已经由节俭转向为享受生活和个性表达为主,这既是对现实的一定反映,也是对现实的一定程度的建构,与此同时,则会进一步地影响大众对于现实的认知。如电视剧《谈判官》中所塑造的职场形象,职位身份的变化体现为流利的英文表达以及符号化的奢侈品牌,这反映出电视剧的生产在价值取向上已愈来趋向于城市中产阶层。

最后,从制作理念上来看,成本投入剧增,2017年有8部电视剧制作成本超过3亿元,其中《武动乾坤》制作成本高达6亿元。电视剧投资商希望通过“大制作”获得版权费以及唯收视率第一的广告商的回报。但如此巨额成本制作的电视剧类型大多集中在了古装玄幻、军事及都市情感等类型,农民工题材电视剧很难罗列其中。还需要考虑到的一点是电视剧制作资源集中的情况,根据2018年北京电视节目交易会统计,前两年火热的古装剧则呈现出明显的疲态,电视剧资源的选择集中在重大主旋律电视剧以及涉及都市情感、军事斗争的年代剧类型,说明影视剧的这些变化确实与迎合中产阶层有一定的关联。

(二)弱势群体在电视剧中不可见的原因分析

如前所述,电视剧在“中产化”的主导生产逻辑之下,无论是题材选择的对象,受众群体还是制作的理念都使电视剧的制作很难聚焦于农民工群体在内的弱势群体。而弱势群体之所以不可见除了受到这种生产逻辑的加持外,有学者认为不断涌现的各种光怪陆离的职业景观也构成了当下电视剧中的基本的叙事线索,这种以专业性角度展示职业内容的都市剧,使得行业与电视剧叙事的结合更加紧密。如《杜拉拉升职记》《外科风云》《中国式关系》《谈判官》《幕后之王》等,这种反映中产阶层的职场剧、行业剧在最近几年成为电视剧类型中的重要存在。此外,国产电视剧也在逐渐模仿和学习西方比较成熟的电视剧生产体系,如欧美日韩等地以医疗剧、律政剧为代表的行业剧向来是该类型中的重要构成,中国香港TVB行业剧如律政剧《法证先锋》、医疗剧《仁心解码》等,这些成功的电视剧给内地电视剧创作者提供聚焦的对象。这些“陌生化”的行业吸引普通观众的关注,作为一种来自于业内电视剧创作旨趣的转变,弱势群体因此再次受到忽视成为不可见之群体。

电视剧对职场生活的反映与其“中产化”的生产逻辑是互为因果的关系,是电视剧创作理念阶段性发展的一种表现。但值得注意的是,由于消费文化下电视剧的制作受到资本逻辑的绑架、弱势群体类型叙事的羸弱以及创作者认知的欠缺,我们需要警惕当下一些电视剧对包括农民工群体在内的弱势群体的缺位叙事以及不合理表征可能造成的一些不良后果。

三、农民工电视剧表征的后果

电视剧随时代变迁以命名、再现甚至是退场等方式对农民工进行表征塑造,在事实上也容易造成农民工群体消极被动的负面框架。一方面,电视剧叙事的主体缺少对农民工的反映与传播,使得在城乡间制度化的社会经济差距中,农民工群体仍然是受到忽视甚至是贬低的对象。另一方面,农民工在电视剧建构框架中作为次要和补充性的角色,被赋予了一种貌似公平的现实表征,成为了城乡二元结构中一种稳定的符号,而这往往成为一些公共政策制定者的依据,在这样的镜像现实中,往往会模糊掉农民工群体的特殊性。

(一)电视剧农民工表征对农民工群体自身的影响

不证自明的是,农民工群体在收看电视剧的同时往往会在与其他社会群体比较中建构对自我身份的认同,这个过程往往是潜移默化的。由于个体的认同是不同社会成员在共同语境下生产的结果,所以农民工群体在电视剧的表征中获取的自我概念是包括城市中产阶级在内的各种群体身份合力下生成的结果,电视剧中存在的一些具有典型化特征的农民工形象表征,会给农民工的身份认同带来直接影响,当电视剧中的原型偏向消极负面时,看剧的农民工群体的身份往往会被激活,以一种刻板印象来看待自己,把自我归属于一个受到轻视的群体——这种“耻辱”对农民工个体有着极大的伤害,他们将怀疑自身的价值。因此,电视剧有力地参与到包括对农民工群体在内的各种群体的表征建构中,通过向农民工们提供认知自身身份的便捷模式,同时影响着他们对自我身份的定义。而农民工作为弱势群体,他们在面对一部分城市人的偏见和歧视过程中,一定程度上接受并逐渐认同城市人对自己的看法,一旦这种表征被建构起来,农民工群体很容易形成自卑感,这直接影响着该群体对自我的认识和行为模式。

(二)电视剧农民工表征对城市受众的影响

大部分农民工题材电视剧面向城市受众时,事实上也存在对该群体污名的过程。戈夫曼曾对污名做出定义,即个体在人际关系中具有的某种令人“丢脸”的特征,这种特征使其拥有者具有一种“受损身份”。他将污名分为三种差异很大的类别,分别是身体残废、性格缺点和种族或宗教性质的集团化污名。对农民工身份形象刻意表现为破衣旧裤、灰头土脸;面对城市人的不屑与歧视后的孤立无援等“丑陋”形象,属于前两项污名,在实际上加深了城市人对农民工说话结巴,文化教育程度不高,形象不洁等表征的建构。污名化呈现为一个动态的过程,处于强势群体中的城市群体常常采取“贴标签”的方式,将电视剧中农民工群体的负面特征刻板印象化,它不把异端行为看作特定社会行为的某种固有性质,而是将它视为社会解释的自然结果,甚至今天相关农民工题材的电视剧作品已不再明显出现,长此以往,电视剧农民工表征对城市受众的直接后果就是:来自城市人的“标签”所反映的特质成为了农民工的自然的属性,农民工的媒介形象被表征为城市居民所排斥和防范的对立角色。

(三)电视剧农民工表征对城乡社会现实的影响

电视剧所呈现、建构和传播的文化,构成了当代最重要的大众文化之一,通过画面所反映的思维模式、审美趣味及欣赏习惯也联结着现代社会城乡关系。农民工题材电视剧在城市与乡村间架起了一套意义象征体系,通过这套象征体系间接影响着城乡间的社会风尚、价值观念、文化取向。因此,作为当今主要媒介形式之一的电视剧与正义有着天然联系,它通过呈现现实的镜像对作为弱势群体的农民工进行描绘,影响公众对社会正义的感知。现实的情况是,居于权力中心的机构和政治力量有着强大的影响媒介议程的能力,而居于权力边缘的其他群体则难以拥有。“数字化鸿沟”“信息鸿沟”的存在,从一个侧面反映出包括电视剧在内的媒介资源分配,在不同社群、不同阶层、不同地区间均是失衡的,媒介资源分配的不公加剧了社会的不正义。正如当前我国农民工题材电视剧在价值规范和现实立场方面陷于一种无力甚至退场的境况,这种现象拉大了农民工群体与城市中产阶级为主体的信息沟,不利于为弱势群体实现公平正义,不利于推动城市社会关系的和谐与公正。

四、有中国特色社会主义电视剧生产的追求与想象

改革开放四十余年,中国电视剧的生产和播出实现了跨越式发展,现已成为电视剧第一生产和播出大国。其主要成就和根本经验是基于社会主义主体下对现实主义的坚守,这体现在:电视剧创作的主流始终坚持正确舆论导向;以人民为中心的创作观,推进社会主义核心价值观的社会认同;抑恶扬善的电视剧创作观,确保正确的价值理念;创新外宣战略,提升中国核心价值的国际影响力。

农民工群体是我国改革开放的产物,对城市发展和全面建设小康社会贡献出了巨大力量。关心和爱护包括农民工群体在内的弱势群体应该作为社会主义电视剧生产的一种政治责任,也是有中国特色社会主义文化生产与传播的特色与追求之所在。此类现实题材剧的生产还有很多的路要走。改革开放以来,有中国特色的包括电视剧在内的文艺生产积累了很多成功的经验,极大地丰富和满足了人民群众日常的文化需求。但消费社会与消费文化的逐渐渗透和影响,以收视率和收视份额以及网络的点击率为指标体系的电视剧生产理念及实践,还是不可避免地影响了电视剧的创作走向以及对于弱势群体的关注和表征。在此,坚持有中国特色社会主义的电视剧创作生产理念,坚守社会主义核心价值观和价值追求,就显得尤为重要。

(一)拓展社会生活视角,不回避问题和矛盾,保有对现实的批判

电视剧作为重要的大众传播工具,在对社会现实进行广泛呈现的同时,也必须要对不公正的社会现实进行批判。当前相关题材电视剧普遍缺少这种敏锐的批判力度,这不仅需要创作者对当下社会生活中弱势与强势群体间关系的复杂性、利益冲突能准确地予以把握和表述,还要求创作者善于从复杂的社会生活中“发现”现象背后的问题和本质并进行批判,“洞察”潜隐于生活表象后面的真谛,使农民工等弱势群体能找到可靠的历史发展的依托,更具合理性和说服力。例如电视剧《外来妹》通过对秀英堕落的具体呈现,批判了人性在严峻现实面前、农民工融入城市社会中的冲突与挣扎。需要有这样作品对道德的缺失,现实的残酷进行揭露与鞭挞,积极地探讨城乡对立的矛盾与冲突,体现出强烈的现实精神。在农民工题材电视剧中,批判的声音始终是农民工题材电视剧中人物、事件多样化描述必不可少的关键要素之一。

(二)倡导“现实主义”,关注现实问题,对弱势群体生活真实表征

现实主义的电视剧创作与生产是社会主义电视剧创作的立基点,也是主流价值观和主导意识形态表达的承载物。倡导现实主义是强调电视剧创作要注重细节真实、典型塑造和客观描写,通过可信的叙事揭示社会变迁中的真相,重塑“典型环境中的典型人物”。农民工题材电视剧需要真实地反映农民工群体当下的生存状态,如受到市民歧视、生活条件恶劣、老板拖欠工资、医疗社会保障缺位等,也反映他们的成长、转变、成功和价值的实现等。一些优秀的电视剧作品正是因为从个体及其所代表的群体的实际经验出发,表现出真实的人、环境以及社会之间的具体关系,将其真实概括、提炼进而转化为艺术,使故事接地气儿有生活气息,如电视剧《山城棒棒军》运用幽默叙事的方法,传达出农民工哪怕在艰难的生存空间中受到不公正的利益分配,都能通过努力有尊严地面对生活。不回避时下社会矛盾,也不故意渲染和粉饰,展现农民工群体的真实精神面貌和生活状态,正是社会主义电视剧生产的艺术魅力之所在。

(三)用电视剧赋能弱势群体,加强人文关怀,推进社会公平正义

电视剧始终是人物的艺术、情节的艺术。无论是《城市的星空》中的小米一次又一次给进城的“远子”带来无私的帮助和精神鼓励,还是《都市外乡人》中编辑高羽为高美凤引荐“贵人”,这些角色的设置固然是为了剧情发展,但他们共同的性格特征就是“真性情”,寄托着创作者们对于弱势群体的人文主义关怀。这需要农民工题材电视剧的创作不仅要用充满情感的镜头语言,对陷入不幸境地的农民工传达出悲悯情怀与深切同情;还需要注意的是可以依据故事情节塑造出愿意主动帮助主人公们的人物形象。需要电视剧创作者们怀着对农民工群体在内的弱势群体的深刻理解与感情,使这支不可见的群体变得为更广泛的民众所知,来表现对他们的关注以及对公平正义的呼唤,这是电视剧创作者具有人文关怀和责任意识的重要体现,也是有中国特色的社会主义电视剧生产创作的目标。

可喜的是,历经了对农民工群体电视剧生产与创作触底之后,从去年的《装台》到今年热播的《山海情》等电视剧中农民工群体作为主要形象或补充形象出现并为观众所欢迎和认可,说明了好的创作和生产,对于农民工群体的表征的电视剧,依然是观众们喜爱和欢迎的电视剧。而这些电视剧的创作过程中,党和国家的介入和指导,说明了作为社会主义的中国,电视剧的生产要遵循市场的规律的同时,也需要党和国家发挥指导与协调的作用,这样才能更好地利用制度的优越性,从而使电视剧的创作更好地为社会建设和民众福祉服务。

注释:

[1]孙立平:《城市之间的“新二元结构”与农民工流动》,载李培林主编:《农民工:中国进城农民工的经济社会分析》,社会科学文献出版社2003年版,第149页。

[2]参见韩俊:《中国城乡关系演变60年:回顾与展望》,《改革》,2009年第11期;孙立平:《改革以来中国社会结构的变迁》,《中国社会科学》,1994年第2期;周其仁:《城乡中国》,中信出版社2013年版。

[3]参见艾小青:《我国农民工的总量变化及流动特征》,《中国统计》,2015年第 10期;周大鸣:《渴望生存:农民工流动的人类学》,中山大学出版社2005年版。

[4]根据国家统计局的数据统计显示,2014年我国的农村人口是6.18亿,而其中则有2.73亿人为农民工。参见国家统计局:《2014年全国农民工检测调查报告》。

[5]参见刘传江,周玲:《农民工:城市经济发展的内在需求》,《理论月刊》,2003年第4期;李培林:《农民工:中国进城农民工的经济社会分析》,社会科学文献出版社2003年版;Rachel Murphy,How Migrant Labor IsChanging Rural China,Cambridge:Cambridge University Press,2002;Rachel Muphy,ed.Labour Migration and Social Development in Contemporary China,London and New York:Routledge,2008.

[6]Pun,Ngai.,Made in China:Women Factory Workers in a Global Workplace.Durham:Duke University Press,2005;Dorothy J.Solinger,Contesting Citizenship in Urban China:Peasant Migrants,the States,and the Logic of the Market,University of California Press,1999;Hsiao-Hung Pai,Scattered Sand:The Story of China’s Rural Migrants,Verso,2013;Arianne M.Gaetano,Tamara Jacka,ed.,On the Move:Women and Rural to Urban Migration,New York:Columbia University Press,2004;Tamara Jacka,Rural Women in Urban China:Gender,Migration and Social Change,New York:M.E.Sharpe,Inc,2006;【美】马克·塞尔登:《苹果背后的生与死:生产线上的富士康工人》,潘毅,陈慧玲译,中华书局2015年版;【美】张彤禾:《打工女孩:从乡村到城市的变动中国》,张坤,吴怡瑶译,上海译文出版社2013年版;盛明富:《中国农民工40年(1978—2018)》,中国工人出版社2018年版。

[7]参见黄典林:《公民权的话语建构:转型中国的新闻话语与农民工》,中国传媒大学出版社2017年版;董小玉:《改革开放以来“农民工”媒介形象流变研究》,人民出版社2014年版。

[8]参见Sun Wanning,Maid in China:Media,morality and the cultural politics of boundaries,London and New York:Routledge,2009;Sun Wanning,Subaltern China:Rural Migrants,Media,and Cultural Practices,Lanham:Rowman&Littlefield,2014;邱林川:《信息时代的世界工厂:新工人阶级的网络社会》,广西师范大学出版社2013年版;李红艳:《观看与被看:凝视与权力——改革开放以来农民工与媒介关系研究》,中国言实出版社2016年版;李红艳:《电视内外:作为文化阶层的服务业农民工研究》,中国农业大学出版社2015年版;郑素侠:《媒介化社会中的农民工:利益表达与媒介素养教育》,中国社会科学出版社2013年版;袁靖华:《边缘身份融入:符号与传播——基于新生代农名工的社会调查》,浙江大学出版社2015年版;郑欣:《进城:传播学视野下的新生代农民工》,社会科学文献出版社2018年版。

[9]王丽:《当下语境中农民工题材电视剧作品的现实关怀意义》,《中国电视》,2012年第3期。

[10]吴保和:《中国电视剧史教程》,文化艺术出版社2011年版,第8—9页。

[11]1993年劳动部印发《再就业工程》,要求实现“与市场经济相适应的劳动力跨地区流动的基本制度”,即“输出有组织,输入有管理,流动有服务,调控有手段,应急有措施”。

[12]吕木子:《中国电视剧产业化发展历程初探》,《当代电视》,2006年第10期。

[13]【英】斯图亚特·霍尔:《表征:文化表象与意指实践》,徐亮、陆兴华译,商务印书馆2003年版,第17页。

[14]蔡玉萍,彭铟旎:《男性妥协:中国的城乡迁移、家庭和性别》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第37页。

[15]Solinger,Dorothy J.1999.Contesting Citizenship in Urban China:Peasant Migrant,the State,and the Logic of the Market.Berkeley:University ofCalifornia Press.

[16]刘金晶:《论电视剧中农民工形象的建构》,博士学位论文,南京师范大学研究生院,第40页。

[17]【美】霍米·巴巴:《弱势化:一种新的全球化》,《国外理论动态》,2002年第8期。

[18]田丰:《当代中国农民工社会经济地位变化》,载李培林主编:《当代中国阶级阶层变动(1978~2018)》,社会科学文献出版社2018年版,第59—90页。

[19]王美琳:《消费文化语境中的国产家庭伦理剧研究》,河南大学博士学位论文。

[20]蒋淑媛:《粉丝·舆论·流量——资本驱动下的电视剧生产逻辑研究》,《北京联合大学学报》(人文社会科学版),2018年第4期。

[21]中国新闻出版广电网:《四问电视剧行业前景》,http://data.chinaxwcb.com/epaper2018/epaper/d6684/d6b/201801/84959.html,2019-1-1。

[22]北京电视节目交易会:《现实题材回暖古装剧显疲态》,人民网 http://media.people.com.cn/n1/2018/1018/c40606-30347991.html,2019-1-1。

[23]戴硕:《当代中国电视剧中产阶层的职场镜像》,《当代电视》,2019年第1期。

[24]李红艳:《观看与被看凝视与权力——改革开放以来媒介与农民工关系研究》,中国言实出版社2016年版,第183—185页。

[25]Ian Parker,Group Identityand Individualityin Times of Crisis:Psychoanalytic Reflections on Social Psychological Knowledge,Human Relations,1997,Vol.50,2.P183-196。

[26]【美】欧文·戈夫曼:《污名:受损身份管理札记》,宋立宏译,商务印书馆2009年版,第4—6页。

[27]李红涛,乔同舟:《污名化与贴标签:农民工群体的媒介形象》,《21世纪》,2005年第7期。

[28]袁靖华:《边缘身份融入:符号与传播——基于新生代农民工的社会调查》,浙江大学出版社2015年版,第71—73页。

[29]杨明品,胡祥:《改革开放40年中国电视剧创作的根本经验》,《中国广播电视学刊》,2018年第12期。

[30]国家新闻出版广电总局:《社会主义核心价值观与广播电视的责任》,http://www.gapp.gov.cn/dingshicaiji/contents/9758/291491.shtml,2019-1-2。

[31]王丽:《当下语境中农民工题材电视剧作品的现实关怀意义》,《中国电视》,2012年第3期。

- 长江文艺评论的其它文章

- 突围与担当:论徐则臣《北上》的写作策略