工作—家庭增益对员工个体繁荣的影响

王洪运 杨阳

摘 要:基于积极心理学视角,本文分析了由工作→家庭增益与家庭→工作增益、工作繁荣与家庭繁荣、正念间的关系,深入讨论不同内容工作—家庭增益对不同方向员工个体繁荣的作用机理,以及正念在其中的调节作用。通过53家不同性质中国企业的607份有效问卷数据分析发现,工作→家庭增益对家庭繁荣具有促进作用,而对工作繁荣具有抑制作用;家庭→工作增益对工作繁荣具有促进作用,而对家庭繁荣具有抑制作用;正念不仅正向调节工作→家庭增益与家庭繁荣之间的作用关系,还正向调节家庭→工作增益与工作繁荣之间的作用关系。研究结果明确了工作—家庭增益对个体繁荣的影响,丰富了员工积极工作—家庭关系的理论研究,有助于企业通过关注员工工作—家庭域,实现员工保持旺盛精力和高效工作状态的最优配置,以应对不同正念类人格特质并保持组织竞争优势。

关键词:工作→家庭增益;家庭→工作增益;工作繁荣;家庭繁荣;正念

中图分类号:F270.7 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)06-0137-09

一、问题的提出

移动互联网与大数据等科技的广泛应用使得企业所在的外部环境变幻万千,企业应对的策略重点就是如何激发员工保持正向的学习与高效的工作,这也是处于经济转型时期正在经历各类组织变革的每一个中国企业都亟须解决的重要问题。近年来,基于积极心理学视角,越来越多的学者将研究重点放在能够促使个体保持学习和活力状态、减轻工作倦怠水平,以及提升个体身心健康质量的个体繁荣问题上。个体繁荣是指个体同时具備学习与活力的心理体验。吴江秋等[1]与Paterson等[2]提出,个体繁荣还对个体的组织公民行为、任务绩效、积极情感及可持续发展都具有积极促进作用。那么,哪些因素会导致个体繁荣这一积极结果发生?其形成机理是什么?

针对此问题,起初研究者对个体繁荣的探索仅仅限于工作繁荣域,“域”即研究范围,研究后期又发现非工作繁荣域对个体也非常重要。Carmeli和Russo[3]将个体繁荣拓展为工作繁荣和家庭繁荣两个部分,工作繁荣是指兼具员工身份的个体在工作成长中情感维度与认知维度的提升,家庭繁荣是指兼具家庭成员身份的个体在家庭生活中的自我提高与蓬勃发展。个体越专注于工作繁荣,工作域时间分配就会越多,家庭域时间分配就会越少,反之亦然。随后,对工作—家庭域的研究方向逐渐开始重视个体繁荣构念,Russo等[4]研究发现,工作—家庭增益作为积极的工作—家庭关系能够促进个体繁荣的发生,是实现个体繁荣的重要因素。

随着积极心理学的兴起,学者们对工作—家庭关系的关注已由消极结果转为积极结果,而工作—家庭增益这一积极结果因素含有工作→家庭增益、家庭→工作增益两个维度,前者指的是融入工作角色能提升家庭角色质量的程度,后者指的是融入家庭角色能提升工作角色质量的程度。工作域或家庭域的个体活动能够相互支持并获得自我发展、公平、效率等积极收益,进而增强家庭域或工作域的运行。有关工作—家庭增益问题的探索多数仅选取一个域因素,交叉域研究较少,

并且,关于其调节机制研究也较匮乏,多集中在资源一致性、资源关联程度、身份显著性、性别等变量上[5]。

当企业进行积极工作—家庭关系构建时,正念是一个重要的调节变量。近年来,越来越多的学者将正念构念引入到管理学和组织行为学的研究领域中来,并认为,应在工作—家庭研究领域中引入正念构念,但仅有少数研究证实了正念在工作生活域的重要性[6-7]。正念是指有目的地通过将注意力集中在当下,并不予评判地感知不同瞬间所带来的体验。包括留心、描述内心体验、有意识的行为、内心体验的非判断及内心体验的非响应五个维度[8],不仅体现对外部刺激的反应幅度,还体现对内心体验的考虑程度,再加之正念可以通过培训习得,对企业管理员工工作—家庭关系具有较大操作性意义,是一种权变影响因素。企业员工只有在与正念良好匹配的情况下,才能确定最佳时机和最佳策略,将潜在的家庭域和工作域增益机会变成收益,使得利益相关者一起受益。进而,员工的注意力持续集中,具备应对生活压力的能力,获得积极情绪,提高个体活力,因而正念水平越高,工作—家庭增益对个体繁荣的积极效应越明显。这就要求企业有效利用现有资源和情感,增强对正念的主动适应能力。

综上可知,关于哪些因素会导致个体繁荣这一积极结果发生的问题,当前研究的局限主要有三方面。首先,虽然学者已然意识到工作—家庭增益作为保持员工旺盛精力和高效工作状态的积极因素,对个体繁荣具有重要影响,但深入研究工作—家庭增益的不同内容对员工工作繁荣和家庭繁荣两个方向影响机制的研究仍有不足;其次,将员工工作—家庭域积极因素与具备类人格特质的正念纳入整体框架,分析员工个体繁荣两个方向的实证研究仍需丰富;最后,以往研究主要局限于单层次积极效应检验,因而探索正念在工作—家庭增益与个体繁荣影响中的调节效应十分必要。

二、文献综述与研究假设

(一)工作—家庭增益与个体繁荣

工作—家庭增益能够作为个体繁荣的一种资源[3]。个体繁荣的首要促成因素是个体本身,当个体在一定程度上参与工作行为时,很有可能实现繁荣。影响个体繁荣的主要行为是由探索工作的新方法、发展与重要人物的密切关系,以及更加关注工作组成。体验积极的人际关系会培育个体在支持型环境中对工作的感知,激励个体成长。影响个体繁荣的次要促成因素是嵌入了个体的社会环境:一个安全的组织环境,能够让个体成长、发展、尝试,并逐步加强其品质,当个体体验到社会环境的有利条件时,在一定程度上会茁壮成长。另外,发展连贯的重要性是两个变量间关系研究的核心,Rogers[9]的人格发展理论表明,建设性的关系能够促进个体成长和人格提升。基于此,个体繁荣社会嵌入理论指出,个体与环境间的交互作用能够影响员工行为;工作—家庭增益理论表明,工作和非工作的经历都能够使个体获得诸如新技能开发、人力资本增强等宝贵情感和实践资源,这些增益的经验会使员工更加足智多谋,从而更有能力应对生活的逆境和同时介入多个活动域,不仅能提升生活活力,还能提高学习能力,促使个体繁荣生成。

综上可知,个体繁荣在面对高水平工作—家庭增益时,很有可能会得到提升,个体资源会越来越强,承担代理行为与进行有益于个体成长与自我发展的能力也会愈来愈强。继而可以推断,个体如果能够全身心地投入各个生活角色会更易于成功。因为经由以上日常经验的累积,个体足以获得有价值的资源,这有助于整体生活系统功能提升。再加之,工作—家庭增益还可以促进资本收益提升,进而产生更大学习能力的增强,这足以成为连接个体自身学习与累积新知识的关键。由此可知,工作→家庭增益能够正向影响员工家庭域,家庭→工作增益能够正向影响员工工作域。综上可知,家庭繁荣在面对高水平工作→家庭增益时,很有可能会得到提升,家庭资源会越来越强,承担家庭代理行为与进行有益于家庭成员成长与自我发展的能力也会愈来愈强,但是,由于个体分配给工作域的时间减少,工作繁荣程度将会降低。相对地,工作繁荣在面对高水平家庭→工作增益时,个体如果能够全身心地投入工作角色会更易于成功,因为经由家庭域给予工作域的日常经验累积,个体能够获得有价值的工作资源,这有助于整体工作系统功能提升。再加之,家庭→工作增益还可以促进资本收益提升,进而导致更大工作学习能力的增强,这足以成为连接个体工作域中自身学习与累积新知识的关键。但是,由于个体分配给家庭域的时间减少,家庭繁荣程度将会降低。由此可知,工作→家庭增益能够正向影响员工家庭繁荣,负向影响工作繁荣,家庭→工作增益能够正向影响员工工作繁荣,负向影响家庭繁荣。

在工作—家庭增益与员工个体繁荣的理论探索中,学者们始于对工作繁荣领域的探究,依据个体繁荣社会嵌入理论,重点关注工作域繁荣的实现途径。随后,学者们发展了工作繁荣社会嵌入模型并指出,信任等情境性因素会促成主动性工作行为,而此行为正是实现个体工作繁荣的重要因素,而家庭→工作增益正是衡量个体在工作域中有效应用的关键要素。由此可推,如果工作→家庭增益得以实现,个体就能够生成包含积极资源与积极情感的家庭正能量,这正是实现家庭繁荣的主要动因。综上,积极的工作—家庭关系,即工作—家庭增益是促进个体繁荣产生的重要因素。据此,笔者提出如下假设:

H1a:工作→家庭增益对员工家庭繁荣具有显著的正向影响。

H1b:工作→家庭增益对员工工作繁荣具有显著的负向影响。

H2a:家庭→工作增益对员工工作繁荣具有显著的正向影响。

H2b:家庭→工作增益对员工家庭繁荣具有显著的负向影响。

(二)正念的调节作用

之所以选择正念作为调节变量,源自正念的类人格特质。不同于心理学界主要将正念视为心理状态或心理过程,在管理学的研究中,这种类人格特质的提法一般被认为是感知者在自我参照、自我认知和自我觉察等方面发生的长久改变,要求感知者用非常规的思维认知模式去了解世界[10],这就需要员工进行长期的正念训练,才能实现上述持久性变化。

正念的类人格特质会对组织行为学中的个体层次产生影响。根据已有文献,有关正念在组织行为学个体层面的研究主要集中于人格因素,而这个因素恰恰是促进个体繁荣中学习维度与活力维度生成的重要因素,人格特质的好坏决定了个体繁荣的实现程度。而人格指个体与社会环境长期作用后出现的情绪反应、思维模式及行为模式特征。当前,正念与人格特质的研究中采用的是McCrae和Costa[11]提出的五大人格特性:严谨性特质、外向性特质、开放性特质、宜人性特质与神经质人格特质。Thompson和Waltz[12]采用正念注意力觉知量表(Mindful Attention Awareness Scale,MAAS)、多伦多觉知量表(Toronto Mindfulness Scale,TMS)和国际人格项目量表(International Personality Item Pool,IPIP)对171名应用心理学院学生进行测试,结果显示:在MAAS与五大人格特质量表的统计结果中,正念与开放性正相关与其他人格特质无关;在TMS與五大人格特质量表的统计结果中,正念与神经质负相关,与尽责性、宜人性正相关。Hanley等[13]研究发现,五大人格特质中,神经质与意向正念(Dispositional Mindfulness)显著负相关,尽责性与情感正念显著正相关,其他三种特质没有显著关系。另外,Hanley的研究还指出,在正念的三大方面中,自制与神经质负相关、与尽责性负相关,自我意识与开放性正相关。现有研究表明,正念正向影响宜人性特质与尽责性特质,负向影响神经质特质,与其他特质无显著关系,因而可以明晰,McCrae和Costa[11]提出的五大人格特性正念水平会对个体繁荣产生不同程度的影响。

正念的类人格特质也会对组织行为学中的群体组织层次产生影响。根据已有文献,关于正念在群体组织层面的研究多聚焦工作—家庭平衡因素,而此因素恰是员工消极工作—家庭关系向积极工作—家庭增益过渡的必要条件。这项研究源自Allen和Kiburz[14]首次将特质正念引入到工作—家庭域中,他们通过调查取样双职工家庭发现,正念使此类员工能够沉浸到工作与家庭的双角色之中,并且他们从事双角色的效率更高,满意度更强。由此表明,正念水平越高,越能更好的实现工作—家庭平衡。同时研究还发现,正念可以独立作为一个重要因素,解释工作→家庭冲突或家庭→工作冲突,这表明正念与工作—家庭冲突也存在着明显负向关系,正念干预(Mindfulness-Based Intervention)可以有效提高个体特质并降低工作—家庭冲突[15]。

研究发现,女性员工进行正念训练后,其子女的叛逆行为也随之降低,这是因为,通过正念训练提高了员工的相互关心程度,这个结果渗透到家庭域中,提高了其对家庭成员的关心,这也间接证明在正念对工作—家庭域的干预中会有正向的溢出效应[16]。研究至此,尚未发现正念对工作—家庭增益产生影响的文献研究,但前述研究都可作为二者关系可行性研究的佐证。另外,值得一提的是,Allen等[17]从正念提高思维、行为和心理反应的角度出发,提出了四条路径机制,该机制认为,正念通过提高注意力、减少思维游离、进行情绪调控、资源最优配置和强化时间认知这四条途径能够提高个体在工作与家庭中角色的效率,减少来自工作与家庭两域的压力,从而降低工作—家庭冲突,达到工作—家庭平衡。可以明晰,正念水平会对积极的工作—家庭关系产生不同程度的影响,但具体的影响程度尚需进一步梳理检验。

综上,如果企业员工工作→家庭增益得以实现,就意味他们在工作域产生了有利资源,一种工作角色的经历能够提高另一家庭角色质量的程度,继而员工能够在家庭域很好地利用这一资源。并且,根据个体繁荣的社会嵌入模型,员工通过利用家庭资源将其转换为家庭的主动性行为,家庭繁荣由此产生。为了提高这一作用机制的发生概率,特引入调节变量正念,相较其他个体特征构念,正念的内涵更为全面且较为注重个体显意识,这既包括对外部刺激的反应,又包括对内心体验的考虑,与此同时,也兼顾对潜意识行为的关注和对某些情感认知的不关注[18-19],因而正念水平高的员工就更能懂得如何把在工作域中获得的资源应用在家庭域中,而且,正念水平高的员工就更能很好地调整个体情绪并积极尝试在捕获意识上、情绪上及生理上的所有有利因素,因而推断,正念水平高的员工能够很有技巧地去应用从工作域中获得的资源,使家庭本身获利[3]。据此,笔者提出如下假设:

H3:正念在工作→家庭增益与员工家庭繁荣中具有正向调节作用。

与之相对,正念在家庭→工作增益与员工工作繁荣之间的调节作用检验中,家庭→工作增益的实现,意味着员工在家庭域产生了有利的资源,继而能够在工作域充分地使用资源,并且,员工通过利用所获得的工作资源,将其转换为工作的主动性行为,工作繁荣由此产生。为了提高这一作用机制发生的可能性,特引入调节变量正念,正念水平高的员工更能懂得如何把在家庭领中获得的资源应用在工作域中,就更能很好地调整个体情绪并积极尝试在捕获意识上的、情绪上的及生理上的所有有利因素,因而推断,正念水平高的员工能够很有技巧地去应用从家庭领域中获得的资源,使工作本身获利[3]。据此,本文提出如下假设:

H4:正念在家庭→工作增益与员工工作繁荣中具有正向调节作用。

三、实证研究

(一)研究数据与测量工具

本文的调查时间为2018年11月至2019年1月,从中国东、中、西部三大经济区抽取的国有、股份制、民营等53家企业的900名员工,调查问卷以邮寄回收方式获取。共发放900份问卷,回收607份有效问卷,有效率达到67.4%。

本文使用的量表除家庭繁荣量表外,其余量表都来自国外文献中的成熟量表,良好的信效度已被证明并得以广泛使用,并采用双向翻译修订。采用Likert五级量表,1与5分别代表“非常不同意”与“非常同意”。其中,工作—家庭增益作为前因变量,具备工作→家庭、家庭→工作两个增益维度内容。两维度全部测量题项均源自Carlson等[20]研发的成熟量表。个体繁荣作为结果变量,具备工作繁荣与家庭繁荣两个维度。工作繁荣题项源自Porath和Erez[21]研发的成熟量表。国内外均未出现测度家庭繁荣的成熟量表,本文参照Greenhaus 等[22]在家庭身份显著性子量表缺乏的情况下,依据已存在并被证明信效度良好的工作身份显著性子量表进行比对制定子量表的方法,本文比对工作繁荣子量表制定家庭繁荣子量表。调节变量正念,全部测量题项均源自Baer等[23]研发的成熟量表。

(二)信效度检验

1.共同方法偏差分析

本文量表由于均由同层次员工填写,有同源偏差存在的可能性,依据Harman单因素检验法,运用探索性因子检验所有量表的有效题项。结果证明,抽取出的因子数量为5,且第一个因子的方差贡献率为13.58%,低于40%,因而检验数据的共同方法偏差不严重。

2.结构效度与信度检验

对变量结构效度的检验,依据Schumacker和Lomax[24]对拟合指标的制定,模型可以被接受需要符合χ2 /df值小于2.5,GFI、NFI、IFI、CFI值大于0.90,RFI值大于0.80,RMSEA值小于0.08的标准。并且,对变量信度的检验,需要进行内部一致性系數分析,要求α系数大于0.70。变量结构效度以及α系数的验证结果如表1所示,χ2/df、GFI、NFI、IFI、CFI、RFI及RMSEA结果值均符合标准,各个变量的结构较好的拟合了数据。α系数符合标准,各变量具备良好的信度。

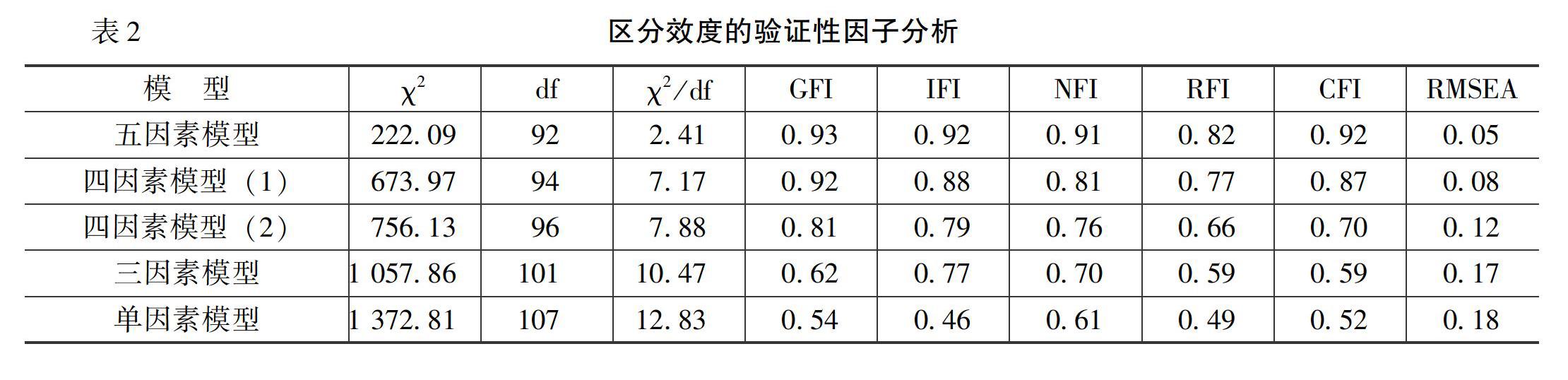

对变量区分效度的检验,仍需要进行验证性因子分析。由Zhang和Bartol[25]的研究方法可知,将五个变量子量表的题项均分到各维度,潜变量即是各维度,如表2所示,对于单因素模型,各个项目都在一个因子上面;对于三因素模型,包含工作→家庭增益+家庭→工作增益、工作繁荣+家庭繁荣、正念因子;四因素模型(2)中,包含工作→家庭增益、家庭→工作增益、工作繁荣+家庭繁荣、正念因子;四因素模型(1)中,包含工作→家庭增益+家庭→工作增益、工作繁荣、家庭繁荣、正念因子;五因素模型中,各题项对应各自因子。五因素模型的χ2/df、GFI、IFI、NFI、RFI、CFI以及RMSEA的拟合程度和匹配指数相较其他嵌套模型更加符合检验条件,由此证明本文变量具备良好的区分效度。各变量均值、标准差以及相关系数的检验结果表明,工作→家庭增益与家庭繁荣、家庭→工作增益与工作繁荣、家庭繁荣与正念、工作→家庭增益与正念、工作繁荣与正念、家庭→工作增益与正念均存在显著正相关关系。

(三)数据分析结果

本文数据分析分为两部分:主效应检验、调节效应检验。首先,检验工作—家庭增益对员工个体繁荣的影响;其次,加入正念作为调节变量,检验正念对主效应的调节作用。在工作—家庭增益对员工个体繁荣主效应模型中,标准化路径系数分别是,工作→家庭增益对家庭繁荣中的学习的标准化路径系数为0.46,对家庭繁荣中的活力的标准化路径系数为0.53,对工作繁荣中的学习的标准化路径系数为-0.52,对工作繁荣中的活力的标准化路径系数为-0.57,因而H1a成立,H1b成立;家庭→工作增益对工作繁荣中的学习的标准化路径系数为0.42,对工作繁荣中的活力的标准化路径系数为0.15,对家庭繁荣中的学习的标准化路径系数为-0.58,对家庭繁荣中的活力的标准化路径系数为-0.62,因而H2a成立,H2b成立。值得注意的是,在工作繁荣内部,学习维度对活力维度的标准化路径系数为0.65,表示学习能够促进活力的产生,工作繁荣内部可能存在互动螺旋上升机制。

参考已有文献,员工个体特征也能够实现家庭繁荣,因而本文选取企业员工性别、年龄、文化程度、婚龄、子女数量作为控制变量,分别用SEX、AGE、EDU、MAR、CHI表示。检验正念在工作→家庭增益与员工家庭繁荣间的调节效应就需要验证ΔR2是否显著,或者,式(4)的交互项WFE×MIN的偏回归系数是否显著。WFE表示工作→家庭增益,MIN表示正念,FT表示员工家庭繁荣。

FT= a10+a11SEX+a12AGE+a13EDU+a14MAR+a15CHI(1)

FT= a20+a21SEX+a22AGE+a23EDU+a24MAR+a25CHI+a26WFE (2)

FT= a30+a31SEX+a32 AGE+a33EDU+a34MAR+a35CHI+a36WFE+a37MIN(3)

FT= a40+a41SEX+a42AGE+a43EDU+a44MAR+a45CHI+a46WFE+a47MIN+a48WFE×MIN(4)

依据式(1),对正念的调节效应进行了检验。表3列示了本部分调节效应的指标值。其中,性别对家庭繁荣具有显著正向影响。这一结论或与中国绝大部分家庭仍然延续“男主外、女主内”的传统思想有关[26],因而对于家庭繁荣的实现,更多的是基于女性展开的。年龄对家庭繁荣具有显著负向影响。这一结论符合基本员工生活发展阶段顺序,年龄较小、工作初期、基础岗位和职位决定其无法承担更大工作,而家庭生活刚刚组建会耗费大量时间精力,因而工作繁荣不易出现,家庭繁荣更易实现;年龄较大、工作上升期、岗位职位得以提升、家庭趋于稳定,时间与精力会偏重工作,因而工作繁荣更易出现,家庭繁荣不易出现。文化程度对家庭繁荣不具有显著影响。这是因为高文化与高能力之间不存在绝对相关性,二者不具有显著影响。婚龄对家庭繁荣具有显著负向影响。这是由家庭繁荣两个维度(学习与活力)决定的。大婚龄个体倾向于追求家庭稳定,小婚龄个体倾向于追求家庭成长。子女数量对家庭繁荣具有显著正向影响。这一结论的得出源自中国“家”文化中“多子多孙”“人丁兴旺”的传统思想,使得子女数量与家庭繁荣存在显著正相关。

根据表3,主效应包括式(2)与式(3)两部分:式(2)中,工作→家庭增益对家庭繁荣呈显著正向影响,式(3)中,工作→家庭增益与正念对家庭繁荣呈显著正向影响,工作→家庭增益变动1个单位,家庭繁荣将变动0.30个单位,正念变动1个单位,家庭繁荣将变动0.45个单位;调节效应包括式(4),式(4)中,工作→家庭增益对家庭繁荣呈显著正向影响,工作→家庭增益变动1个单位,家庭繁荣将变动0.53个单位,正念对员工家庭繁荣具有显著的正向影響,正念变动1个单位,家庭繁荣将变动0.72个单位,工作→家庭增益与正念乘积显著正向影响员工家庭繁荣,前因变量工作→家庭增益与调节变量正念乘积变动1个单位,家庭繁荣将变动0.21个单位,这说明正念能够在工作→家庭增益与员工家庭繁荣之间发挥调节效应,也就是说,如果员工的正念水平不同,员工的工作→家庭增益影响家庭繁荣的程度也不尽相同,因而H3成立。

检验正念在家庭→工作增益变量与员工工作繁荣变量之间的调节作用是验证ΔR2是否显著,或者,式(8)的乘积项FWE×MIN的偏回归系数是否显著。WT表示员工工作繁荣。

WT= b10+b11SEX+b12AGE+b13EDU +b14MAR+b15CHI (5)

WT= b20+b21SEX+b22AGE+b23EDU +b24MAR+b25CHI+b26FWE (6)

WT= b30+b31SEX+b32AGE+b33EDU +b34MAR+b35CHI+b36FWE+b37MIN (7)

WT= b40+b41SEX+b42AGE+b43EDU+b44MAR+b45CHI +b46FWE+b47MIN+b48FWE×MIN(8)

表4列明了正念在家庭→工作增益变量与员工工作繁荣变量关系间调节作用的指标值。由式(5)可知,控制变量性别不显著影响结果变量工作繁荣。这是因为当前人们的物质水平虽然有所改善,但相较发达国家仍有所差距,并且,中国的社会保障体系尚待进一步完善,如果夫妻两人都有收入,则家庭生活水平更有保障,进而促进工作繁荣,因而男性和女性都将工作和家庭视为重要的生活领域,由此性别方面没有显著性别区别。控制变量年龄显著负向影响结果变量工作繁荣。这一结论符合基本员工生活发展阶段顺序,年龄较小、处在工作初期,尽管经验与能力不足,但工作积极性极高;相反,年龄较大、处在工作稳定期,工作倦怠感增强[27],因而年龄与员工工作繁荣之间具有显著负相关性。控制变量文化程度没有显著影响结果变量工作繁荣。高文化程度与高能力之间不存在绝对相关性。控制变量婚龄显著正向影响结果变量工作繁荣。这是由于大婚龄个体家庭冲突较少,工作承担力增强,小婚龄个体家庭冲突较多,工作承担力较低。控制变量子女数量显著正向影响结果变量工作繁荣。这是因为高子女数量与高家庭责任紧密相关,进而强调个体的努力工作,从而实现工作繁荣获得高绩效与高薪酬,以此满足家庭需求,反之亦然。因此,二者显著正相关。

根据表4,主效应包括式(6)与式(7)两部分:式(6)中,前因变量家庭→工作增益对结果变量员工工作繁荣呈显著正向影响,式(7)中,前因变量家庭→工作增益和调节变量正念显著正向影响结果变量员工工作繁荣。调节作用包括式(8),式(8)中,前因变量家庭→工作增益、调节变量正念,以及二者的乘积对结果变量工作繁荣呈显著正向影响,前因变量对结果变量呈显著正向影响,调节变量正念对结果变量员工作繁荣呈显著正向影响,前因变量家庭→工作增益与调节变量正念乘积对结果变量员工工作繁荣呈显著正向影响,这说明如果员工的正念水平不同,那么不同员工的家庭→工作增益影响工作繁荣的程度也不尽相同,因而H4成立。

四、结论与管理启示

(一)结论

本文探讨工作—家庭增益对员工个体繁荣的作用,以及正念在此之间的调节作用,采用53家企业的607份有效问卷数据验证了本文所提出的6个假设,为企业员工的积极工作—家庭关系研究提供了细分范式。

(一)研究结论研究发现,

工作→家庭增益能够促进员工家庭繁荣,而不利于实现工作繁荣;家庭→工作增益能够促进员工工作繁荣,而不利于实现家庭繁荣;正念能够正向调节工作→家庭增益与员工家庭繁荣的积极作用,也能正向调节家庭→工作增益与员工工作繁荣的积极作用。

实现工作→家庭增益,就表示员工在工作域产生了有利的资源,根据Greenhaus和Powell[28]提出的工作—家庭增益观点,一种工作角色经历能够提高另一家庭角色质量的程度,继而员工能够在家庭域很好地利用这一资源,并且,根据个体繁荣的社会嵌入模型,员工能够很好地利用所获得的家庭资源,进而将这种家庭资源转换为家庭的主动性行为,促进家庭繁荣的产生。进一步地,为了提高这一作用机制发生的概率,引入正念作为调节变量,与其他个体特征构念相较,具备类人格特质的正念更为全面且较为注重个体的显意识,这既包括对外部刺激的反应,又包括对内心体验的考虑,与此同时,也兼顾对潜意识行为的关注和对某些情感认知的不关注,因而具有正念的员工也就更能够懂得如何把在工作领域中获得的资源应用在家庭领域中。而且,具有正念的员工也更能很好地调整他们的情绪并能够在一定的背景下捕获意识上的、情绪上的及生理上的所有有利因素。换句话说,他们能够很有技巧地去应用从工作领域中获得的资源,使家庭本身获利[29]。因此,与具有较低正念水平的员工相比,具有较高正念水平的员工更易于判辨和运用工作→家庭增益,进而更能促成家庭繁荣[30]。

同理,实现家庭→工作增益,就表示员工在家庭域产生了有利的资源,根据Greenhaus和Powell[28]提出的工作—家庭增益观点,一种家庭角色经历能够提高另一工作角色质量的程度,继而员工能够在工作域很好地利用了这一资源[31-32],并。根据个体繁荣的社会嵌入模型,员工能够很好地利用所获得的工作资源,进而将这种资源转换成主动性工作行为,实现工作繁荣[33]。继而,为了提高这一作用机制发生的概率,引入正念作为调节变量,与其他个体特征构念相较,具备类人格特质的正念更为全面且较为注重个体的显意识,这既包括对外部刺激的反应,又包括对内心体验的考虑,与此同时,也兼顾对潜意识行为的关注和对某些情感认知的不关注[34],因而具有正念的员工更能够懂得如何把在家庭领域中获得的资源应用在工作领域中。而且,具有正念的员工也更能够很好地调整他们的情绪并能夠在一定的背景下捕获意识上的、情绪上的及生理上的所有有利因素。换句话说,他们能够很有技巧地去应用从家庭领域中获得的资源,使工作本身获利。因此,相较具有较低水平正念的企业员工,具有较高正念水平的员工可以更好的了解家庭→工作增益,进而更能促进工作繁荣的实现。

(二)管理启示

第一,根据不同员工的正念水平来选择企业管理制度。“性格决定命运”,如智者所言,人格是衡量个体的重要指标,同时也是心理学和组织行为学的重要研究议题。企业在新员工入职及老员工定期与不定期培训过程中,需要在日常人力资源管理培训手册中附上五大类人格测试问卷,对五大类人格模型向员工进行专业讲解,五大类人格测试的员工得分反馈可定位百分位数得分。根据员工测试结果,为员工安排不同的工作岗位、不同的工作时间弹性机制以及不同的职业生涯规划。

第二,通过正念训练来提高正念水平。正念训练通常用于培训项目,方法是用有效的正念减压法[34]来提高企业员工的正念水平,进而提高员工绩效与组织绩效,其中包括讲座、讨论和实践。具体而言,企业员工的正念训练可以通过两方面来实现。一方面,通过提高员工主观幸福感来提高员工正念水平。主观幸福感分为正性情感、负性情感和生活满意感三个维度,许多研究强调在对员工进行正念训练同时要减少负性情感并提高正性情感,企业可以通过部门层级扁平化、再感知岗位职责等举措降低员工负面情感,通过弹性上班时间提高员工生活满意感,对生活满意度的测评从某种程度上会影响主观幸福感的整体评价,应该予以重视。另一方面,通过改善员工情绪提高员工正念水平。合理的正念训练能够降低抑郁症发生率和复发率,改善个体情绪。增强对员工的反刍性沉思训练不仅能够提升员工正念水平,还是预测员工抑郁情绪的重要工具。从理论上讲,正念有助于降低员工当下情绪受到之前工作经历的影响,从而避免情绪惰性。对正念特质较高的企业员工来说,其本身就具备良好的情绪管理,通过训练使得情绪显著改善的程度不高。对正念特质较低的企业员工来说,经由训练会显著改善情绪状态;对正念特质高的员工有可能存在天花板效应,对正念特质低的员工应该着重培训。

(三)研究不足

本存在的局限性主要体现为两方面。一是研究样本的局限性。调研样本尽管涉及国有企业、私人企业、股份制企业等多种企业类型,但调研时间和条件限制,本文仅选择了辽宁、黑龙江、北京、深圳、新疆、山西、河北等10个省市的53家企业进行调研。通过这些省市的样本所得到的研究结论能否推及中国其他省市,尚需要进一步讨论。二是研究方法的局限性。本文采用SPSS软件和AMOS软件对调查问卷数据进行验证,然而,这两种统计软件是不能够完整解释工作—家庭增益、个体繁荣和正念这三个变量背后的理论意义和实践意义的,由此导致本文的结论还停留根据实证检验得到的结果推断上。虽然本文最后也做出了理论上的推演与实践上的管理启示,但这些理论推演与管理启示,还需要在案例分析、扎根理论等质性研究方法的上进行深入细化。

参考文献:

[1] 吴江秋,黄培伦,严丹.工作繁荣的产生及其对创新绩效的影响——来自广东省高科技企业的实证研究[J].软科学, 2015,(7):110-113.

[2] Paterson, T. A., Luthans, F., Jeung, W. Thriving at Work: Impact of Psychological Capital and Supervisor Support[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014,35(3):434-446.

[3] Carmeli, A., Russo, M. The Power of Micro-Moves in Cultivating Regardful Relationships: Implications for Work-Home Enrichment and Thriving[J]. Human Resource Management Review, 2016,26(2):116-124.

[4] Russo, M., Buonocore, F., Carmeli, A., et al. When Family Supportive Supervisors Meet Employees Need for Caring: Implications for Work-Family Enrichment and Thriving[J]. Journal of Management, 2015,12(2):1-25.

[5] 林忠,孟德芳,鞠蕾.工作—家庭增益方格模型構建研究[J].中国工业经济, 2015,(4):97-109.

[6] Allen, T, D., Paddock, E, L. How Being Mindful Impacts IndividualsWork-Family Balance, Conflict, and Enrichment: A Review of Existing Evidence, Mechanisms and Future Directions[M].Missoula: Mindfulness in Organizations,2014.213-238.

[7] Michel, A., Bosch, C., Rexroth, M. Mindfulness as a Cognitive-Emotional Segmentation Strategy: An Intervention Promoting Work-Life Balance[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2014,87 (4):733-754.

[8] Ivers, N. N., Johnson, D. A., Clarke, P. B., et al. The Relationship Between Mindfulness and Multicultural Counseling Competence[J]. Journal of Counseling and Development, 2015,94(1):72-82.

[9] Rogers, C. R. The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change[J]. Journal of Consulting Psychology, 2007, 21(3):240.

[10] 彭彦琴,居敏珠.正念机制的核心:注意还是态度?[J]. 心理科学, 2013, (4):1009-1013.

[11] McCrae, R. R., Costa, P. T. Updating NormanS ‘Adequacy Taxonomy: Intelligence and Personality Dimensions in Natural Language and in Questionnaires[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1985, 49(3):710-721.

[12] Thompson, B. L., Waltz, J. Everyday Mindfulness and Mindfulness Meditation: Overlapping Constructs or Not?[J]. Personality and Individual Differences, 2007, 43(7):1875-1885.

[13] Hanley, A., Warner, A., Garland, E. L. Associations Between Mindfulness, Psychological Well-Being, and Subjective Well-Being With Respect to Contemplative Practice[J]. Journal of Happiness Studies, 2015,16 (6):1423-1436.

[14] Allen, T. D., Kiburz, K. M. Trait Mindfulness and Work-Family Balance Among Working Parents: The Mediating Effects of Vitality and Sleep Quality[J]. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(2):372-379.

[15] Kiburz, K. M., Allen, T. D., French, K. A. Work-Family Conflict and Mindfulness: Investigating the Effectiveness of a Brief Training Intervention[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017,96(2):10-15.

[16] 徐慰,劉兴华.正念训练提升幸福感的研究综述[J]. 中国心理卫生杂志, 2013,(3):197-202.

[17] Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., et al. Meta-Analysis of Work-Family Conflict Mean Differences: Does National Context Matter?[J]. Journal of Vocational Behavior, 2015,90(8):90-100.

[18] Gu, J., Strauss, C., Bond, R., et al. How do Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction Improve Mental Health and Wellbeing? A Systematic Review and Meta-Analysis of Mediation Studies[J]. Clinical Psychology Review, 2015,37(1):1-12.

[19] Creswell, J. D. Mindfulness Interventions[J]. Annual Review of Psychology, 2017,68(2):2-18.

[20] Carlson,D.S.,Kacmar,K.M.,Wayne,J.H.,et al.Measuring the Positive Side of the Work-Family Interface:Development and Validation of a Work-Family Enrichment Scale[J].Journal of Vocational Behavior,2006,68(1):131-164.

[21] Porath, C. L., Erez, A. Does Rudeness Really Matter? The Effects of Rudeness on Task Performance and Helpfulness[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(5): 1181-1197.

[22] Greenhaus, J. H., Peng, A. C., Allen, T. D. Relations of Work Identity, Family Identity, Situational Demands, and Sex with Employee Work Hours[J]. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(1):27-37.

[23] Baer, R. A., Smith, G. T., Jaclyn, H., et al. Using Self-Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness[J]. Assessment, 2006, 13(1):27-45.

[24] Schumacker, R. E., Lomax, R. G. A Beginners Guide to Structural Equation Modeling[M]. Princeton: Lawrence Erlbaum Associates, 2016.323-354.

[25] Zhang, X., Bartol, K. M. The Influence of Creative Process Engagement on Employee Creative Performance and Overall Job Performance: A Curvilinear Assessment[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(5):862-73.

[26] Daniel, S., Sonnentag, S. Crossing the Borders: The Relationship Between Boundary Management, Work-Family Enrichment and Job Satisfaction[J]. International Journal of Human Resource Management, 2016,27(4):407-426.

[27] Mishra, P., Bhatnagar, J., Gupta, R., et al. How Work-Family Enrichment Influence Innovative Work Behavior: Role of Psychological Capital and Supervisory Support[J]. Journal of Management and Organization, 2017,55(6):1-23.

[28] Greenhaus, J. H., Powell, G. N. When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment[J]. Academy of Management Review, 2006,31(1):72-92.

[29] Ashford, S. J., Caza, B. B., Reid, E. M. From Surviving to Thriving in the Gig Economy: A Research Agenda for Individuals in the New World of Work[J]. Research in Organizational Behavior, 2018,11(1):1-19.

[30] Kuhlmann, S. M., Bürger, A., Esser, G., et al. A Mindfulness-Based Stress Prevention Training for Medical Students (MediMind): Study Protocol for a Randomized Controlled trial[J]. Trials, 2015,16(1):40-45.

[31] Kam, J. A., Torres, D. P., Fazio, K. S. Identifying Individual-and Family-Level Coping Strategies as Sources of Resilience and Thriving for Undocumented Youth of Mexican Origin[J]. Journal of Applied Communication Research, 2018,10(10):1-24.

[32] 林雪莹,王永丽,郝雨洁,等. 领导—成员交换对工作—家庭平衡的影响机制研究:工作弹性能力的中介作用及工作弹性意愿的调节作用[J]. 管理评论, 2016, (2):138-148.

[33] 李晶,张昱城,王丽君. 家庭支持型主管行为与员工睡眠质量的关系——工作家庭增益、压力知觉的中介作用[J]. 东北大学学报(社会科学版),2020, (2):50-57.

[34] 马丽. 工作—家庭匹配与平衡研究:基于个人-环境匹配的视角[J]. 管理评论,2015, (2):135-144.

[34] 郑世林,夏福斌. 工作—家庭关系的理论整合与模型重构[J]. 财经问题研究,2017, (6):138-144.

Effect of Work-family Enrichment on Employees' Individual Thriving: The Moderating Effect of Mindfulness

Wang Hongyun , Yang Yang

(School of Finance , Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China;

School of Government, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China)

Abstract:Based on the positive psychology view, this paper proposed a theoretical research framework containing five variables: work-to-family enrichment, family-to-work enrichment, work thriving, family thriving and Mindfulness. Discussed the content of different dimensions of work-family enrichment to different directions of individual thriving, and the moderating effect of mindfulness. Through analyzing 607 valid questionnaire data from 53 Chinese enterprises with different nature, and it is found out that work-to-family enrichment has a positive influence on family thriving but a negative influence on work thriving; family-to-work enrichment has a positive influence on work thriving but a negative influence on family thriving; mindfulness plays a moderating role in the relationship between work-to-family enrichment and family thriving, and in the relationship between family-to-work enrichment and work thriving. The research results identify the impacts of work-to-family enrichment on individual thriving and enrich the theoretical research on the employees positive work-family relationships, and they are beneficial to achieving the optimized allocation that employees keep exuberant energy and efficient working condition by enterprises focused on employee work-family domain, so as to response to different mindfulness' personality traits and keep the organization competitive advantage.

Keywords: work-to-family enrichment; family-to-work enrichment; work thriving; family thriving; Mindfulness

(責任编辑:邓 菁)