中国潜在和稳定增长的经济学分析

摘 要:基于现有发展经济学和转轨经济学的逻辑方法,对中国这样一个二元经济体制进行解释和分析,可能会有较大的缺陷和不足。中国是一个结构和体制双二元转型的国家,其经济体制改革是“一元计划体制向二元体制发育释放→二元体制并存胶着→二元体制向一元市场体制并轨”这样一个特长时期的过程。从经济增长看,一元计划体制向二元部分市场的发育使被计划体制长期禁锢而闲置和低利用的生产要素开始高效率地配置和利用,生产力得以释放,这是20世纪后20年经济高速增长潜能来源的经济学解释。二元体制并存使要素配置受到计划或行政与市场的双重调节,因而信号扭曲将常态性存在;一些体制扭曲可以被追求经济利益的行为主体所纠正,但相当多的体制扭曲具有不可纠正性;而这种体制扭曲与非扭曲相比,在生产要素配置方面造成了“低效率—要素闲置和低利用—体制剩余性要素”及其产出损失,如果不能被不断的市场化改革所纠正,经济增长会处于自然失速状态;我们可以将竞争性市场经济的一些参照值标准化,用反事实方法计算二元体制各类扭曲值的差距,并用市场机制还原的逻辑,测算改革纠正体制扭曲形成的新经济增长潜能。其中关键的两个要点:一是因土地基本没有市场化配置,其不可纠正部分造成了大规模的体制性剩余,必须建立包含土地要素投入的古典增长模型;二是与完全市场经济国家不同的是,体制转轨国家全要素生产率(TFP)并不主要来源于广义技术进步,而是相当大比例来源于体制改革对要素利用率的提高和对要素配置的改善,并从主要市场经济国家和地区增长的历史数据看,TFP增长是波幅较小和近乎平行的一条曲线。从均衡和安全增长看,人口生育、人口流动、土地交易和住宅供给等体制扭曲,再加上出口变化,对生产的需求可能造成消费迭代收缩、出口竞争成本上升、城乡收入差距拉大、居民收入被转移以及消费被挤出的后果;而考虑到全球各国经济从收支有余的保守型模式转向支大于收的债务型模式,特别是中国目前负债率较高并可能持续上升,以及宽松货币政策的必要性,我们探索了包含债务和土地资产变量影响货币供给和价格变动的基础模型。基于这样一个二元经济学的逻辑框架及其分析方法,通过建立模型、模块耦合和编程调参,初步形成计算体系,来模拟各类要素不同部位和力度的体制改革、调水改土发展战略和开放格局的方案安排,以预判其所带来的经济增长潜能、需求侧可能性和资产能够保障的债务链和货币币值安全性,为决策提供学理、模拟和不同结果方面的参考依据。

关键词:潜在经济增长;稳定经济增长;二元体制转轨;扭曲不可纠正;体制性剩余;要素市场化改革

中图分类号:F061.2 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)06-0003-15

一、引 言

自20世纪70年代末以来,随着中国、俄罗斯和东欧各社会主义国家陆续从计划调节和大一统公有制经济体制,向市场配置、私有制或者多种所有制并存的经济体制转轨,出现了不同的转轨经济学流派。由于中国经济转轨的体量较大以及俄罗斯和东欧国家数量较多,其价值选择、理论基础和实施方案不同,并被区分为“华盛顿共识”\[1\]“北京共识”\[2-3\]。从价值取向看,可分为以资本主义私有制为基础的市场经济和以社会主义公有制为主体多种所有制并存的市场经济。从改革的经济学方法看,则有新古典经济学、凯恩斯国家调控主义、新制度经济学以及以信息成本和委托代理等学说为理论基础的各流派。而从体制转轨实践看,则有激进式转轨与渐进式转轨、先后改革与平行改革、增量改革与存量改革等不同的方案、操作和过程\[4\]。从各社会主义国家经济体制转轨看,俄罗斯和东欧各国向着以私有制为基础的市场经济进行了瞬时转轨,效果各异;中国向着以公有制为主体多种所有制并存与市场经济体制进行了渐进式转轨,至2020年已经取得了年均经济增长率为9.2%、人均GDP达到10 500美元和经济总量上升到全球第二位的成就。与大多数东欧国家5年左右、10年以内从一元计划经济转向一元市场经济\[5\]不一样的是,中国经济渐进式体制改革迄今已经四十余年还没有结束,很可能贯穿从20世纪70年代末起GDP翻两番,到2035年实现人均国内生产总值20 000美元发展水平和初步实现现代化的一个特长周期。也就是说,中国二元经济体制转轨,是一个长时期中存在的常态性格局。其规模之大、时间之久、转轨之复杂、影响之深远,需要作为专门的对象加以研究,用二元体制经济学来解释和揭示其转轨过程、内在联系、客观规律和变化趋势。

“十四五”规划提出了2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”的远景发展目标\[6\]。中等发达国家水平的人均GDP在20 000—30 000美元之间,而要实现这一目标,在保持人民币汇率稳定的前提下,未来15年GDP年均增长率要保持在4.73%的水平上。为了从改革中寻求经济增长的活力和动力,相关的规划和措施也部署了深化改革的一些重大任务。

推进改革和体制转轨并不是为了转轨而转軌,根本目的还是为了通过形成市场配置资源的体制,解决二元体制下的效率低下和浪费严重等问题,谋求国民经济的高效、稳定和中高速增长。新古典经济学在分析渐进式转轨(特别是转轨时期很长)国家改革与增长的关系时,方法逻辑与研究对象之间存在着不完全适用的问题。虽然也有一些文献测算推进体制改革与经济增长潜能之间的数量关系,但似乎还没有建立起一个能用于分析中国渐进式转轨的逻辑框架体系。

学术界在这方面基础理论研究的滞后,给中国复杂的改革实践带来困扰,使得在改革重要性及紧迫性、重点改革部位和改革带来新经济增长潜能估算等方面无据可依。具体表现在三个方面:一是体制改革与经济增长内在关系的分析陷于比较和定性的猜测。Lawrence和Zheng\[7\]对改革前和改革后产出和增长进行了比较,发现改革往往带来新增的产出。但这是黑箱式改革与经济增长之间的前后数量比较,分析不了体制改革与经济增长动能的内生关系和结构组合。这样的研究无法为政府制定改革方案提供较为科学和清晰的依据。二是新古典增长模型本身并没有表达体制改革与经济增长间的逻辑关系。由于其既定的条件就是市场经济场景,特别是认为TFP来源于广义的技术进步,使得一些学者的研究在分析范式与政策含义之间、投入产出分析与改革建议之间不存在内在的逻辑性。这容易误导政策研究者、方案制定者和行动决策者,即从新古典增长模型的分析看,经济增长的重点在于教育深化、知识进步、人力资本积累和新技术产业化,改革对于经济增长似乎无关紧要,在模型中没有考虑改革提高效率的因素。三是土地要素不包含在经济增长模型中,使其市场化改革带来的经济增长潜能无法在方法上体现出来。根据新古典经济增长理论的解释,一般一国可利用的土地数量固定不变,并且农业耕地即使增加,其增加值在总产出中的比重持续下降,边际产出越来越低;暗含的还有一个原因,就是土地在发达市场经济国家已经资产化和市场化了。因而新古典经济学在增长模型中不包含土地要素变量。然而,该模型用于分析中国这样大规模土地还没有资产化、国土利用率水平还较低、土地还将从农业用地转为城市和非农业用地、体制性剩余土地计算潜能时要再投入等的国家的经济增长时,显然存在重大缺陷。

生产能力的实现,需要有需求容纳的可能性边界。2012年中国劳动力开始迭代式收缩,延续下去会对就业—收入—消费产生传导和动态趋势性影响;虽然出口需求占GDP比重下降被经济房地产化逐步弥补,但土地财政和高房价对城乡居民收入和消费形成的转移和挤出,造成消费需求不足和供需失衡。这有出口导向工业化战略转型、人口再生产影响延后和房地体制扭曲的特殊性。

向发达国家发展水平迈进,币值的稳定是一个重要的前提。中国从一个奉行以收定支和略有结余观念的国家,也转向了支大于收和负债攀升的赤字财政、企业负债和家庭负债投资及超前消费的国家。目前负债总额占GDP的比重已经很高。经济增长速度放慢、债务质量不高和未来养老金缺口大,意味着国民经济的负债率还会上升,货币发行也会越来越多。如何保证中国债务和货币体系的安全,实现理想和稳定的增长,也是学理和改革需要讨论的重要课题。

本文将围绕中国上述转轨理论和实践问题展开研究,在学理基础方面做一些逻辑梳理、方法完善和量化分析等工作,形成能够解释改革的经济增长奇迹,以及能够运用和服务于未来改革推动经济可能中高速增长实践的分析方法和逻辑框架。

二、要素市场化改革的先后顺序和二元体制转轨的逻辑

从学理讲,中国渐进式改革的历史逻辑与要素改革的顺序逻辑大体是一致的。从体制转轨的动态过程看,迄今为止中国走了长达四十余年二元经济体制渐进式转轨道路,并有如下两条逻辑脉络:

(一)要素市场化改革的先后顺序

从各要素市场化改革启动先后、规模演变、体系进化逻辑看,先是进行了资本要素有偿使用的市场化改革,再是推进了劳动力要素的市场化配置转变,最后才触及到土地要素的市场化改革攻坚。

最早开始的是资本要素的市场化改革。1979年以前,国有企业流动资产和固定资产的来源是财政无偿拨款;从1980年起,先在实行利润留成制度的部分国有企业进行征收固定资产占用费的试点;从1985年起,国有企业固定资产投资从财政拨款全面改为贷款,并且包括个体、私营和外资等企业的长短期资金在内,大多由银行和其他金融机构贷款配置,后来形成企业流动资产和固定资产长期投资,由银行贷款供给;1990年建立上海和深圳证券交易所,形成企业上市融资、发行债券和证券买卖等资本市场。虽然资本要素市场还存在垄断和歧视现象,但还是基本上形成了资本由供求和利息调节配置的市场体系。

劳动力的市场化配置。发端于20世纪80年代后期农村剩余劳动力的大规模流动,并且到21世纪初已经初步形成了劳动力要素配置的市场体系。整个80年代,城镇职工就业仍然以计划招工制招进,但企业并没有建立使劳动力退出的机制。用工单位与劳动者之间没有用工与劳动之间的市场化契约。80年代后期,中国出现了大规模的外出民工潮,主要为个体、私营、外资和有限责任公司等企业、国有企业的编外工人、建设项目工地用工和家庭用的保姆。工资随行就市,或者简单劳动合同或者口头契约,初步形成了不规范的劳务市场。20世纪90年代以来,国家进行了一系列改革来推进劳动力的市场化配置。对农民工外出的务工证和各种行政收费进行了清理;起草和颁布了《中华人民共和国劳动法》;国有企业和集体企业进行了下岗、分流和再就业的改革;国有企业、集体企业和事业单位员工的招收,先是从学校的分配制和用人单位的计划制,改革为双向选择,最后改革为毕业生不计划分配而自己寻找工作;对流动人口先是发放暂住证,2015年改为居住证。进入21世纪后,颁布了《中华人民共和国劳动合同法》,各地相繼设立了最低工资线,允许注册劳务派遣公司开展经营,工资由用人单位和劳动者双方谈判确定,形成诸多的劳务和人才网,允许猎头公司进行高端管理和技术人才的寻找、介绍和入职等经营服务。

土地市场化改革虽然开始于20世纪90年代,但由于改革目标不明确、体制被扭曲和步伐很缓慢等,土地要素配置领域目前是计划调节和行政管制力度最大的部位。土地要素配置的市场化改革才刚刚启动,城乡统一土地市场的建设可能要贯穿于未来5—8年之中。因此,经济体制中最大的扭曲是土地要素配置体制扭曲,最大规模的闲置和低利用要素是城乡体制性剩余土地。未来最需要的是对土地要素配置进行市场化改革,而最大的增长潜能来自于城乡土地要素市场化改革后配置的改善。

(二)从一元计划到二元并存再到二元向一元市场并轨的逻辑

从历史逻辑看,先是从一元计划经济体制向计划与市场二元并存体制转轨,改革对于各群体利益增加的多,利益损失的少,是一个市场不断发育的阶段;再是计划与市场二元并存胶着,改革的难度越来越大,是许多繁重改革任务要完成的阶段;最后是从计划与市场并存二元体制向一元社会主义市场经济体制转轨,剩下要改革的是难度最大的体制,是改革攻坚的阶段。

1978—1998年,是从一元计划经济体制向计划与市场并存二元体制释放活力的转轨阶段。改革开放初期,一元计划经济体制从不讲个人和家庭利益,逐步向计件工资、奖金和多劳多得的体制转型和释放,除了坚持计划购销和生产的国有和大集体经济外,扩大国有企业自主权、部分为横向需求生产、乡镇和城镇大集体企业兴起等市场决定的经济部分在扩大,活力在释放,初步形成了利益动机和计划与市场的二元格局。1992年,明确提出了社会主义市场经济改革方向,并且启动了调整所有制结构、多种所有制并存、发展个体私营经济和引进外资外企的改革。20世纪90年代中期开始,对城乡国有和集体所有中小企业普遍进行了抓大放小的所有制改革,形成了国有和大集体与个私和股份制经济的二元扩大和并存的局面。这一阶段长达20年。

1999年以来,是二元体制此消彼长和转轨胶着阶段。从要素配置方式上看,农村劳动力可以向城市流动,劳动力市场已经形成;户籍管制、教育歧视、土地非市场化粘性和居住高成本等这些计划行政性管制阻碍了市民化进程。资本既可以由供求数量、利息和股价等信号调节而进行市场化配置;又被大银行垄断和歧视性放贷、发债和企业上市等计划因素的体制所扭曲。既有农村集体建设用地、园地和农民耕地可以出租性流转,城镇居民住宅资产可在二级市场交易,城镇部分土地(如房地产商的储备土地和开发项目)可以在二级市场上转让交易等市场配置;也有农村集体土地被地方政府低价征收和高价垄断出让,政府下达用地计划、用地指标管理和禁止城乡土地二级市场交易等土地计划和行政管理。这种计划与市场二元并存和胶着的体制,一方面,给各类经济主体创造了创新创业经营的空间,使经济具有活力;另一方面,也扭曲了市场和阻隔了要素的流动。结果就是,从生产和供给方面看,造成了资本、劳动力和土地要素的大量闲置、低利用和浪费,即体制性剩余。这一阶段也长达20年。

2021—2035年,应当是计划与市场并存二元体制向一元社会主义市场经济体制完成转轨的阶段。这一阶段的任务是坚决推进二元体制向一元体制并轨,而不再是留恋、继续保持或者修补二元体制。从要素配置体制看:(1)在人口和劳动力流动方面,废除人口生育和迁移的准生和户籍管制,对新市民实行义务教育均等化,住宅由个人建房、合作建房、公租屋和房地产商多渠道供应,进城人口的耕地和宅基地应当通过出租、托管、入股和出售等市场方式退出。(2)在资本配置方面,降低银行集中和垄断程度,加强银行业竞争,缩小存贷款利差,禁止贷款供给额度和利率等方面对民营企业的歧视,对国有企业贷款的损失与民营企业一样追责;在债券市场、企业IPO上市及其对企业借债和公司上市方面,民营和国有控股企业平等准入,公平监管,纠正和消除偏国嫌民的倾向。(3)在土地要素配置方面,目前,生产资料和生活资料性质的土地已经资产化了,耕地、宅基地和集体建设用地等加快真正确权的进程,大幅度延长土地使用年限,各类土地到期无偿续期,土地使用财产权可以继承,放开城乡土地的二级交易市场,土地可以出租、入股和抵押。(4)在国有企业和新兴的集体企业所有制结构的实现形式和体制设计安排方面,需要与要素市场化和产品市场化的运行机制耦合接轨,实现所有制结构合理和市场体系的顺畅运行。最终在要素配置方面,形成社会主义一元市场经济体制。

三、经济体制扭曲的不可纠正性和体制性要素剩余

一元计划经济体制是对横向价格和产品数量信号的扭曲,并且是只能进入不能退出的体制,使低效率的生产者无法淘汰、高效率的生产者无法进入。而计划与市场二元体制并存时,计划行政信号调节体制与市场信号调节体制之间的扭曲,会加大要素配置的摩擦和障碍。无论是单一计划信号的彻底扭曲,还是二元体制的双边部分扭曲,结果都会产生资源配置程度不同的闲置、浪费和低利用,加大经济运行的成本,降低经济体系的产出水平。改革的目的就是对经济体制扭曲加以纠正。体制扭曲主要表现在以下两个方面:一是表现为所有制结构不能与市场配置资源耦合顺畅运转。二是要素计划调节与市场配置之间发生摩擦和造成损耗。本文重点讨论的是要素配置方式的二元体制,但也需要在这里先简单阐述一下所有制结构与市场经济运行耦合的重要性和关键点。

(一)土地公有制结构与市场资源配置的耦合

关于目前的土地国有和集体所有的公有制结构能否与市场经济体制耦合运行,本文在这里只是从机制能不能有效运转和运行有没有安全风险等系统思维的角度来讨论这一问题。二元体制经济学需要考虑国家的制度安排,在社会主义市场经济国家中,要分析和解决劳动力、资本和土地三要素生产力产权结构与市场供求价格等机制相耦合,在整个经济体系中能够有效运转问题。在讨论公有制能否与市场经济有机结合时,学术界往往集中在以下方面:企业的产权是否得到法律和司法体制的有效保护;除了其产品能否市场化销售外,也包含了股权是不是能够转让、交易和定价;公有制的企业,其产权结构和治理结构是不是有各方面的激励机制,经营者对价格、供求和利润等信号是否敏感和有理性反应。当然,也包括市场准入、资源要素获得和税负水平等方面对民营企业是不是存在着歧视。

中国从要素的所有制看:劳动力属于个人所有;资本要素中部分属于国有,部分属于个体私营所有,还有的为外资所有。因此,在劳动力要素和资本要素所有制结构与市场配置资源方式的耦合运转方面,摩擦较小。劳动力要素无疑是个人所有,资本要素的多种所有制结构与市场经济能够耦合运行的对接也基本完成。目前所剩余的是城乡户籍、教育、居住和土地粘性造成的“青出老归”和国有企业资本利用率太低两大问题。

然而,中国特色社会主义市场经济体制中,与其劳动力要素个人所有和资本可以多种所有不一样的是,土地则为国有和集体所有;劳动力和资本要素可以通过在不同经济主体间的流动,纠正计划行政体制配置的扭曲,但土地因其位置固定的物理属性,许多情况下无法通过流动去纠正体制对土地要素配置的扭曲。

以新古典经济学为基础的转轨经济学,其由广义技术进步、劳动力和资本要素投入及报酬率三部分组成的索洛模型中不包括土地要素。向社会主义市场经济转轨的中国、越南和老挝等,实际上也存在着如何设计和安排所有制的实现形式,使市场经济与所有制结构有机耦合和低摩擦高效率运转的问题。大多数经济学家受新古典经济学剔除土地要素,或者制度经济学产权关注集中在资本方面的影响,而忽视了土地所有制形式要适应市场经济运行和土地要素要市场化配置改革。

要素能够通过一定的体制优化配置的关键,除了追求利益的经济主体外,是市场竞争性的价格和供求信号,其必要条件是其可交易和可定价。劳动力、资本和土地作为生产要素,与市场机制的运行耦合,应当由供求和价格信号去调节交易进行配置。土地要素可以国有或者集体所有,但是,土地使用财产权需要可交易和可定价。比如,劳动力和资本要素,在一段时期中可以为国有企业或集体企业所有或者所使用,但是它们需要再配置时,一定要通过市场交易去进行。实际上,中国社会主义市场经济体制框架中,对于劳动力要素和资本要素已经完成了可交易和可定价的机制性设计和安排。劳动力要素,对于各类所有制企业,都是资本与劳动力间的交易,有劳动力市场的供求信息,有劳动力工资等价格。除了极少数的经营管理干部调动外,即使同属国有的不同企业之间的劳动力调配,也会通过交易方式去进行,不可能不考虑市场供求信号,不可能没有工资定价,更不可能无偿地派给另一个企业。资本在不同国有企业间的调配,也是要通过市场交易进行,获得资本有其利息价格,国有銀行不可能将资金无偿地提供给另一个国有企业,一个冶金行业的国有企业不可能因另一个造船行业的企业同属国有,而将其资本无偿转移给它。

土地的国有和集体所有权并不影响其作为生产要素的市场化配置。在土地公有的所有制结构中,土地使用财产权可交易和可定价,这是一个关键。因为土地作为一种生产要素,如上所述的劳动力和资本要素在同一国有而不同企业间的转移,既可以也应当按照供求和价格信号由市场交易进行配置。土地的国有和集体所有的性质不变,但是其使用财产权应当由市场供求定价来交易配置。土地要素的优化配置,与劳动力和资本要素一样,其可交易和可定价是市场经济最基本的先决条件。

土地在生产和生活领域其所有制实现形式的设计,在城镇住宅领域已经完成,但在城镇生产领域的二级市场交易仍与产权形式存在一定的冲突;农村集体所有的土地,在所有制实现形式上,基本上还没有形成与社会主义市场经济对接和顺利运行的体制安排。笔者认为,二者之间还没有完全实现有机耦合,存在着不少梗阻,不能够顺畅运转,使得土地要素配置效率很低。本文将从目前的所有制结构与市场经济运行耦合方面的矛盾,去论证土地国有和集体不变前提下,土地使用财产权可交易可定价的至关重要性。

首先,从城乡土地要素配置来看,还不符合社会主义市场经济资源配置的要求。农村土地向城镇工矿等用地转移配置,集体所有和国有两个不同所有者之间没有等价交换,城镇土地二级市场没有放开或者因管制太严实际没有二级市场。农民宅基地由集体无偿分配、耕地从集体承包,仍然是一种计划配给经济与农村自然经济的混合物。土地集体所有,但是使用财产权确权不清。农民因迁移而需要退出居住和种植用地的,因产权不能交易而无法退出;农民想集中耕地或者想购买宅基地,也因产权不能交易而不能购买,实际上土地要素也就不可能市场化配置。更重要的问题在于,土地要素不能在农村农业领域由市场调节实现优化配置而产出效率很低,使得资本要素不能组合流入,在农村,农民和中小微企业因土地计划、规划和用途管制等得不到创业经营的土地。这使农村第二三产业都失去了其他要素与土地要素相组合形成产出能力的基础,严重制约了农村领域的经济增长能力。城镇工矿企业也因土地没有二级交易市场,大量因企业、产业、区划等变动而闲置和低利用的土地不能通过二级市场交易而得到盘活。

其次,土地集体产权不清,产权结构不合理,从“物权交易—产出—分配—消费”流程耦合看,造成了交易收入全部流入地方财政、以地为本创业收入萎靡、资产增值使得城乡居民收入差距拉大、房价转移居民收入、土地财政和高房价挤出居民消费等分配和运行方面的扭曲,从国内循环方面看产生的严重后果是消费需求不足和生产过剩。土地在城镇国有经济与农村集体经济间的不平等交易,导致土地资源在计划配置过程中的绝大部分财产性和地租收入,或者被地方政府转移,或者被村集体领导私自占有;农民得不到土地财产性收入和以地为本的创业收入,农民的宅基地和耕地不是资产和财富,收入分配流程和财富形成机制扭曲,拉大了农村居民与城镇居民收入分配和资产财富(1998年城镇居民住宅实物分配改革为商品和货币化分配后,成为资产和市场经济意义上的财富)拥有之间的差距,扭曲了市场经济的“收入分配—交换支出—消费需求”流程,梗阻了市场“总供给—总需求”之间的循环,使产能过剩常态化,造成经济增长速度持续下行。

最后,从土地非资产化和非市场化配置与国民经济债务及货币体系安全角度看,由于城乡特别是农村土地产权结构设计为大量的土地要素不能由市场交易配置,给日益债务化和多货币经济模式带来越来越大的债务链断裂、货币币值剧烈波动、资产价格大幅度动荡和汇率跳水等风险。现代经济模式已经从过去追求收支平衡有余型模式转变为追求支大于收债务型模式,在GDP流量无法平衡扩张的债务和多发的货币的情况下,规模巨大的土地资产是最有效的金融和经济体系稳定基础。在所有制结构中使用财产权不能让渡的体制安排,使土地不能交易,使其根本无法成为保证债务和货币信用的可抵押资产。刺激经济增长需要更多的债务扩张和货币供应,而可供抵押的可交易资产规模不足以成为债务信用保证和货币稳定之锚,其结果必然是债务链断裂、资产价格暴涨和金融体系的可能崩溃。

(二)各生产要素的特性与要素配置扭曲的可纠正和不可纠正性

生产的最基本要素投入为劳动力、资本和土地,二元体制扭曲的是要素的市场化配置,而在二元体制中经济主体能不能纠正对要素配置的扭曲,不可纠正扭曲部分造成各类要素闲置和低利用的程度,却与各要素自身的特性有很大的关系。

劳动力要素,其生产力贡献是工资。在人身依附的奴隶制废除后,劳动力不属于某个私营企业所有,也不属于某个集体和国有机构所有,而是属于劳动者个人所有(当然,在20世纪60—80年代,中国劳动力要素的流动,受到计划招工、解聘困难等影响而流动性较差)。劳动力由于其要素的生物人特征,在劳动供给方面有空间上的移动性,劳动者在自我雇佣、不同企业、不同产业和不同地区间供给劳动有自己的选择权和决策权。资本作为生产经营的要素,其生产力贡献是利润。其表现形式,或者为流动资产,或者为固定资产;或者为实物,或者为货币和证券。除了建筑物外,其他资本在空间上都有可移动性。其中流动性最强的是现金货币和有价证券。

土地要素,其生产力贡献是地租。一些与建筑物不能分离的土地往往被计入资本,其地租表现为折旧和利润,但其特点是在空间上不能移动。居住和土地使用的变化,只能通过人口和劳动力迁移、生产转移等实现。除了市场调节外,其配置往往容易受到政府用地计划、用途管制和利用规划的影响。而个人居住的房屋,虽然在微观的直接生产经营中不作为生产经营的要素,但由于个人住宅通过虚拟的自己给自己交房租的方式,由国家的统计部门计入了GDP,因而从这个意义上讲,广义上应当被视为国民经济的生产力要素。

我们之所以要讨论生产要素的特性,是因为我们要进一步分析要素配置经济体制扭曲的可纠正性或不可纠正性。在二元体制国家的社会生产调节机制中,一方为计划和行政,另一方为竞争程度不同的市场,其中有市场竞争主体在这种二元体制扭曲的场景中,为追求各自的经济利益,通过自己的行为对体制扭曲加以纠正。如劳动者和企业对二元体制中的户籍管制、信贷歧视和土地不能交易等要素配置体制扭曲表现为:农村剩余劳动力在城镇暂住务工、国有企业将从银行贷到的资金转贷民营企业、乡镇企业利用村庄的土地(政府规定禁止交易)生产销售商品等,由此农民工获得了务工工资、民营企业得到了利润、土地实际上贡献了地租。体制扭曲得到了纠正,避免了产出的损失。

但是,要素配置体制扭曲要得到纠正,有其必要和可行的条件:(1)有追求经济利益最大化的行为主体。比如,劳动者、创业者、企业家、合作社、公司、房东和土地拥有者等。(2)生产的产品能够在競争性的市场上销售。虽然有不允许宅基地交易的体制扭曲,但市场是开放竞争的,通过农民兴办客栈和农家乐并在市场上销售自己的服务,体制扭曲得以纠正。(3)要素之间可以替代。比如,计划生育导致劳动力短缺和生产成本上升,如果户籍管制使企业得不到更多供应稳定的素质较高的劳动力,那么企业就可用人工智能、交易线上化和自动工艺等技术和资本进行替代来纠正。(4)要素可流动。比如,劳动力可从不能交易进而不能规模化生产的低生产率耕地中解放出来,转移到城镇中去务工。(5)经济主体可获得和使用生产要素。比如,虽然农村土地属于集体所有,但可通过承包和分配获得,并且农民可以在自己耕种的集体承包地上面生产可市场化销售的农产品,企业也可在土地上面建设工厂。

然而,为什么还需要对计划与市场并存二元体制进行进一步改革呢?原因在于有一些要素配置体制扭曲不可纠正,会导致要素闲置、浪费和低利用,其产出损失也就不可避免。

首先,资本要素配置扭曲方面的不可纠正性。资本要素虽有流动性强的特征,但在以下两种情况下也存在着配置扭曲的不可纠正性:(1)如果宏观税负过高,政府就会扭曲国民收入在企业资本投入与政府支出之间的配置,形成生产领域资本投入相对较少的产出损失。(2)如果银行和资本市场配置资本要素时,在国有企业与民营企业之间存在歧视,加上国有企业经济主体存在委托代理关系、内部人控制和道德风险转嫁,也会使配置资本的产出效率下降。

其次,劳动力要素配置扭曲方面的不可纠正性。人口在农村农业和城镇非农业两部门中无法市民化,无法成为稳定的劳动力要素。劳动者在其生命周期内有其最佳城市化的窗口期,但是由于户籍管制、教育歧视、土地非市场化粘性和居住成本较高等体制扭曲,劳动力流程表现为“青出老回”\[8\]。结果就在农村积累了大量的错过城市化的人口和闲置的劳动力,并且这种扭曲的后果在城市化过程中已经不可逆。只能在城郊、县城、城镇、集镇和大村庄区域内,通过体制性剩余土地要素与其组合形成新的产出能力来进行挽回。

最后,虽然农民和城镇企业有土地使用权,但是由于前面已经提及的种种计划和行政管制,土地要素配置体制扭曲更有其不可纠正性。耕地流转集中方面,存在着租用谈判成本高、农民毁约较为普遍、诉讼成本高时间长、租价不稳定和农业补贴到不了農民手里等诸多问题。因此,农村家庭和其他乡村企业,虽有追求利益最大化的动机,但无法将土地要素用于各类市场化产品的生产,也就无法纠正和避免土地不能市场化配置的扭曲和产出损失。农业耕地也不能通过交易集中避免合约和价格风险,农民不能长期投资于地力,不能理想地实现长期稳定的农业规模经营。城镇中的一些土地也是如此,在国有企事业单位和国防用地中,有大量的闲置和低利用土地。或者不允许建设用地二级市场交易,或者允许交易但因规划和审批时间太长而实际上不能交易,或者土地使用者不能改变用途,都会使得土地要素配置经济体制扭曲无法加以纠正。

(三)市场标准值与体制扭曲值差和要素体制性剩余

体制扭曲会增加投入产出的摩擦和阻隔,特别是会产生要素的体制性剩余,因而需要对体制性剩余这一范畴进行定义和解释。并且经济增长潜能的激发在于要素市场化改革对体制性剩余的利用\[9\]。

在二元结构转型国家的农村和农业领域,存在大量工作收入比城市和工业领域低、并且利用率低甚至闲置的劳动力,其是发展中国家的结构性剩余劳动力。而在转轨国家中,实际上也存在着体制扭曲造成的要素剩余,如由人口和劳动力迁移流动体制障碍造成的在农村淤积的劳动力、在城镇工作岗位上的冗员、在城镇和产业领域中由要素不能市场化配置产生的闲置和低利用土地、国有企业中经济体制扭曲使得固定资产低利用和闲置等。特别是在扭曲不能由产品市场化和经济体追求利益行为纠正的情况下,由体制扭曲造成的要素闲置和低利用也就是我们所谓的体制性剩余。

体制性剩余是二元体制转轨数理经济分析一个非常重要的范畴。在要素配置体制扭曲不能纠正的情况,会发生大量的要素闲置和低利用——体制性剩余。我们可以用各种办法去计量这些剩余,既可以通过它们各自应有的地租、利润和工资求出体制扭曲造成的产出损失,也可以计算出如果改革配置体制,将这些剩余盘活重新投入生产可新增产出的数量。

中国二元结构转型的刘易斯悖论。体制性剩余是周天勇\[10\]在观察中国城乡劳动力和土地既存在供给短缺又存在大量闲置数据时发现和悟出的。

比如,中国作为一个发展中国家,城镇职工与进城农民工之间以及城镇职工与农业种粮农民之间的工资和收入差距逐渐扩大,在四十余年中进城农民工工资从1978年城镇职工的150%下降到了2019年的50%,而经营农业的农民收入则从城镇职工工资水平的50%下降到了10%。21世纪的第二个十年外出农民工从最多时的近2 000万人下降到了末期的几十万人,但2020年农村中体制性剩余劳动力规模达1.6亿人。这显然与刘易斯\[11\]二元转型模式不相符合。本来结构转型可以逐步减少农村和农业中的剩余人口和剩余劳动力,但是由于户籍管制、教育歧视、土地非市场化粘性和居住成本高等原因,人口和劳动力从单向的市民化倒流成了“青出老归”,从而形成了数额庞大的体制性农村剩余劳动力。只有将其判定为体制扭曲的结果,才可以解释这种中国现实与发展经济学的悖论。

再如,一方面,我们对耕地实行了严格的保护制度;另一方面,计划分配的建设用地与用地需求之间的关系相当紧张。2020年,在农村撂荒和糊弄耕种的耕地有26 400万亩左右,有8 600万亩闲置的宅基地,在城市和工矿企业也有4 000万亩左右闲置和低利用土地。这就是说,在土地只是生产和生活资料并且不能由市场配置的情况下,也存在着数量巨额的体制性剩余。

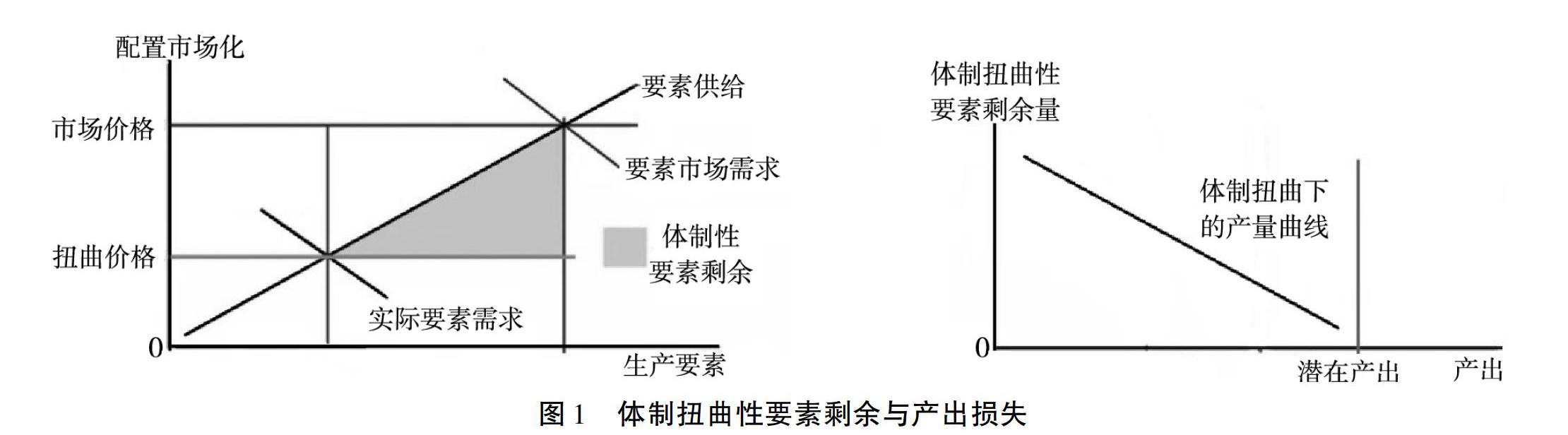

不论任何体制的经济体系中,各类经济活动有一系列的水平数值。我们将竞争性市场经济体系中应有数值确定为标准值,将二元体制中的数值看做是扭曲值。非常重要的工作环节是观察和测算标准水平和扭曲水平间的差值,如图1所示。

由图1可知,从产出来看,在要素投入结构和规模相同的条件下,竞争性市场经济的投入产出水平为标准值,二元体制经济中的投入产出为扭曲值,其差额就是二元扭曲体制的产出损失。从要素投入看:劳动力流动方面,同等发展水平时,标准城市化率与扭曲城市化率、标准农业就业比率与扭曲农业就业比率、标准工资水平与扭曲工资水平等之间的差值;资本要素方面看,有同样国家宏观税负率与中国扭曲税负率、民营企业贷款和债券利息率与国有企业贷款和债券利息率、民营企业资本净利润率与国有企业资本净利润率等之间的差值;土地要素方面,能够交易还是不能交易、土地私下交易价格与划拨土地补偿水平、竞争状态土地利用率与扭曲状态土地利用率等差值。这些差值可通过横向同发展水平国家和纵向同发展阶段国家比较,与同样同发展水平转轨国家比较,各类经营指标国有企业与竞争性民营企业比较,资本市场发债和银行贷款对不同所有制企业额度及利息对待等加以计量和观察。

我们可以确立反事实方法的逻辑:“假如在市场化配置的场景下,本来应该有多少,但是没有那么多;或者本来不应该有那么多,却多得多;甚至是本来应该有交易和有价值,但是禁止交易和没有市场价值,即形成零的扭曲。”以上述各类差值作为参数,通过抽样调查、影子价格和投入产出等具体方法,推算体制扭曲性要素剩余数量及其造成的产出损失规模。

根据图1原理建立的模型计算,保守估算2020年的状况是:(1)国有企业中体制性剩余资本要素规模为827 010亿元,占国有资产总额的33.83%,占全社会总资本的16.95%。(2)城乡体制性剩余劳动力农村为16 000万人,国有行政企事业单位为15 00万人,共计17 500万人,占总就业劳动力的22.86%。(3)全国体制性城乡建设用地剩余15 189万亩,占城乡全部建设用地的25.11%。2020年劳动力、资本和土地等要素闲置低利用造成的产出损失分别为6.30万亿元、4.92万亿元和5.34万亿元,高税负使收入在政府支出与企业资本间的错配,也造成了6 266.00亿元产出损失,低效率损失总计为17.19万亿元,为当年GDP的16.92%。也就是说,通过改革消除这些要素配置和利用的低效率,未来15年将会形成平均1%左右的新经济增长潜能\[12\]。

四、二元体制国家TFP来源和回归古典增长模型

从一个国家的国民经济看,基本、运行和长期的问题是,效率高低、是否均衡和能不能安全和稳定增长。而二元体制造成的要素配置扭曲,使生產效率较低和造成产出损失。那么,这种情况下,我们进一步讨论二元体制国家经济体制改革与经济增长之间的关系。

(一)二元体制转轨国家的自然经济增长率

在现代经济学中,“自然经济增长率”的准确定义应当是指一个市场经济体制的国家或者地区中潜在的产出和增长状况。

自然经济增长率也称为潜在经济增长率,指的是一个国家或地区在各种资源得到最优和充分配置情况下,经济所生产的最大产品和劳务总量的增长率,或者说所能达到的最大经济增长率。显然,对特长时期转轨中的国家来说,其二元体制并不符合这一暗含的必要条件。那么,如何计算转轨国家的自然经济增长率呢?笔者认为,转轨国家的自然经济增长率(也就是说没有改革,或者说改革不到位场景中),应该用新古典索洛增长模型来计算。理由在于:(1)新古典产出和增长模型认为体制是外生给定的,并且假定体制不会发生扭曲。基于此,我们可以观察体制不改革或改革没有落实场景中,广义技术进步、劳动投入和资本投入之间的投入产出关系。(2)新古典产出和增长模型中没有包含土地要素这一变量,显然发达国家符合土地已经资本化和国土成熟这一场景,转轨国家也符合土地体制不改革或改革没有落实、土地不资产化和国土不准备再开发提高利用率这一场景,所以土地要素变量也可以在模型中被忽略。(3)将TFP只定义为广义技术进步,不包括体制改革带来的效率提高,也不包括大的改革推进技术进步和技术产业化,符合不进行改革和改革没有被落实的场景。

在没有找到二元体制改革与经济增长之间内在逻辑关系时,学者们大多运用最基本的分析工具是广义技术进步、劳动力和资本三结构的投入产出经济增长模型。刘世锦等\[13\]指出,虽然广义技术进步对中国经济高速增长起到了非常重要的作用,但是近年来TFP增速已经出现下滑趋势。Barro\[14\]指出,如果没有显著的技术进步来拉动未来经济增长,中国经济最终还是会收敛到世界经济增长的历史路径,而且增长率可能很快从8%回落到3%—4%。白重恩和张琼\[15\]、中国社会科学院宏观经济研究中心课题组\[16\]与周天勇\[17\]均指出,在没有明显广义技术进步和制度改革的情况下,人口结构的变化导致中国经济的潜在增长率放缓已经成为必然趋势。黄泰岩和张仲\[18\]认为,如果改革达不到预期效果的悲观情形下,中国 2021—2025年、2026—2030 年和 2031—2035 年潜在经济增长率甚至更低,分别为1.52%、1.82%和2.00%。

东北财经大学国民经济工程实验室团队从投入产出、均衡增长和经济安全等角度推算,如果没有较科学和精准的大力度体制改革和重大发展战略安排,任由经济自然增长,不论劳动力要素和资本要素间如何替代,其投入及其广义技术进步产出决定的2021—2035年年均GDP增长率在高3.31%、中2.50%和低1.81%之间。用这种分析工具模拟和刻画投入和经济增长,符合不进行大力度改革或者大力度改革没有被落实的场景。可以将以上对未来中国经济增长率的预判视为二元体制国家自然经济增长率。

用新古典经济增长模型来分析改革和发展重点时,其政策含义自然而然地认为要提高经济效益,却淡化了转轨国家改革的至关重要性。因为其假定投入产出和增长都是在市场环境下进行的,劳动力投入变量一般可以确定,资本投入变量也可以大体推断,能不能稳定和加快经济增长,往往取决于理解为广义技术进步的TFP方面。

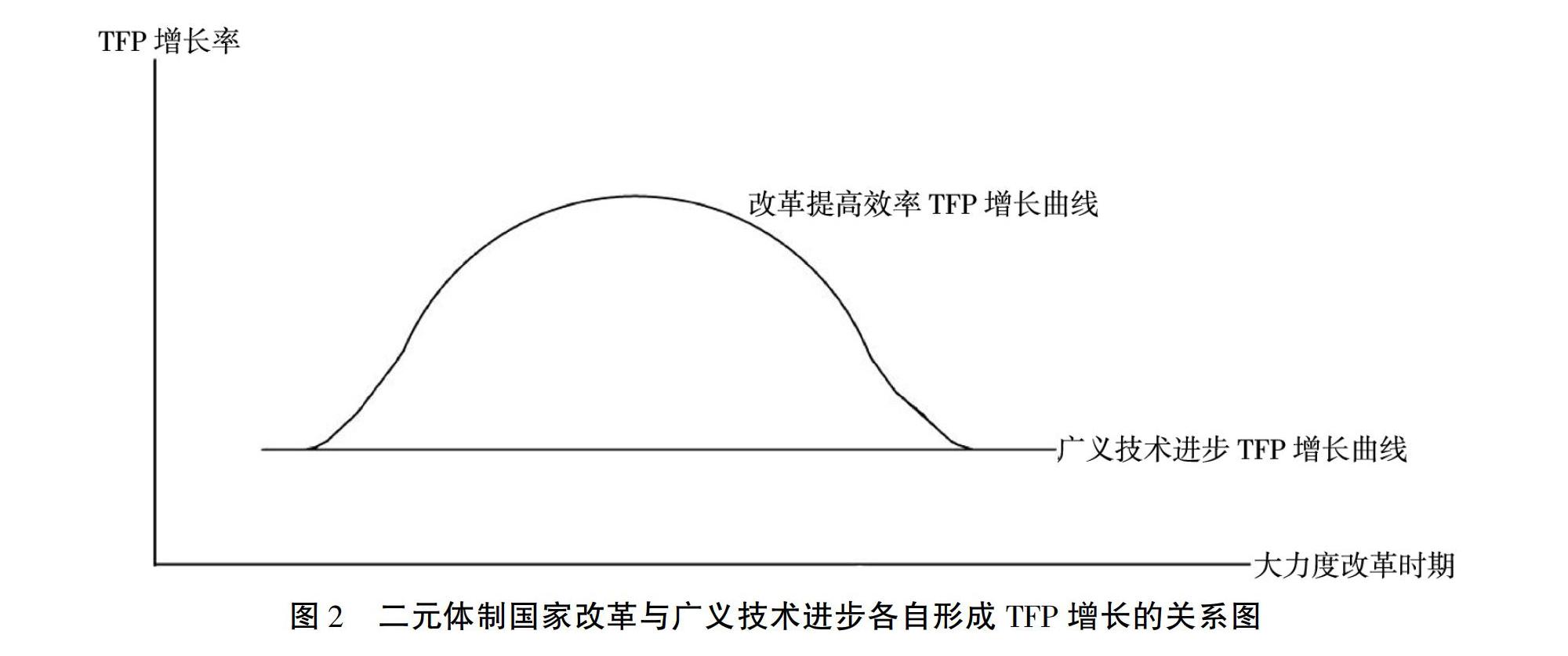

(二)体制转轨国家TFP大部分源于改革及其计算的内生化

体制转轨国家的产出和增长模型中,TFP是从哪里获得的呢?其实在要素投入数量没有增加的情况下,大力度的体制改革带来的要素利用率提高和配置改善,也会提高投入的产出效率。在余值A中,不仅有广义技术进步的贡献,更重要的是有市场化改革提高要素产出率形成的贡献。中国是人口规模最大、国土面积排前、经济规模第二位的二元体制并存并转轨时期很长的国家。在观察中国经济增长周期波动时笔者发现, 1981—1985年、1991—1994年和2001—2005年,GDP年均分别增长10.17%、11.67%和9.78%,而TFP年均分别增长6.53%\[19\]、6.65%\[20\]和3.30%\[21\]。TFP增长状态与GDP增长状态都呈三次倒U型\[22\]。然而,这三个阶段中国国内并没有较强烈的广义技术进步事件突然爆发,却均是大力度体制改革开放启动和高涨时期。我们分解中国改革开放以来年均3.10%的TFP增长,发现只有1.00%左右是广义技术进步实现的,2.10%是通过体制改革提高要素利用效率和改善要素配置来实现的。

一般来说,发达市场经济国家不存在如体制转轨国家一样的二元体制扭曲,也不存在体制转轨国家大力度改革提高要素生产率和改善其配置而形成的TFP,其最主要来源是广义技术进步。有实证文献研究的结论:发达国家TFP增长曲线是一条虽有小幅度上下波动,但是长期却是一条平稳和平行的曲线。Jones\[23\]的实证研究发现,美国和欧洲1980—2000年,在研发人员不断增加(呈右斜甚至是指数型增长)的同时,TFP的增长却是平缓的。1970—2012年,美歐日TFP增长率年均分别只有0.90%、1.00%和0.70%,韩国作为一个后发国家也只有1.60%。 菲思佩奇\[24\]认为,均衡增长理论简化了对技术进步过程的分析,研发投资—技术进步—经济增长之间的因果关系近乎于线性、明确和不变,广义技术进步引致的TFP增长趋势虽有小的波动,然而是一条平缓的曲线。原因在于:工业化初期及其以前,人类驯化畜牧、种植农业、蒸汽纺织机和电力等技术的发明和应用,可以启动大规模和专业化牧业和农业的爆发式增长,也可以机械动力化、专业化、标准化和大规模化地生产产品,使财富更加爆发式地增长。而到工业化中后期,特别是后工业社会,则遇到这样的情景:留给大规模物质财富生产方面的技术几乎已经开发殆尽,技术创新向信息网络和数字智能领域发展。这类技术既可以带来新的增长,也会因替代人力和实体成本,将工资、利息和地租这样的增加值“节约”掉;并且,工业化中后期技术进步已经成了综合、交叉、复合类的创新过程,某一单项技术创新带来TFP的J型增长难度越来越大。

如图2所示,大力度改革周期中,由于体制转轨改善闲置要素的配置,提高低利用率要素的产出率,使改革形成的TFP增长曲线为倒U型,而广义技术进步TFP增长曲线是一条近乎平行的曲线。这个发现应当是从方法上认识和合理解释中国作为二元经济体制转轨国家TFP来源的一个关键:假定广义技术进步产出贡献增长无论是在发达市场经济国家,还是体制转轨国家,都是一条平缓和平行的曲线,那么,在中国以往体制改革周期时形成的TFP增长倒V型或者倒U型曲线与平缓曲线之间的积分,就应当是体制改革带来要素利用率提高和配置效率改善而获得的TFP产出。

需要特别指出的是,对于中国以往二元经济体制改革带来TFP增长的估计,是在没有“二元要素配置体制扭曲—扭曲不可纠正—要素闲置和低利用—体制性要素剩余”这样一个分析逻辑时的“余值”性猜测计算。也就是说,从方法上,我们可以直接将这部分新增的产出估计在TFP之中。但是,在市场化场景下,闲置和低利用要素的价格和要素之间的替代弹性等参数可以得到,学理上我们可以这样理解:市场化改革前,由于体制扭曲,实际发挥产出作用的投入要素量比名义投入要素量小;通过要素市场化改革,消除名义投入要素中的闲置和低利用,改善其配置和提高其利用率,使实际发挥作用的要素量接近名义投入的要素量。这样就可以直接在投入产出的分子项上增加盘活存量形成的新增产出部分,用内生的办法来较为精确地计算二元体制改革的经济增长潜能。

(三)土地增加与配置改革:经济增长模型从新古典向古典的回归

马克思\[25\]在阐述生产的必要条件时,引用了配第所说的“劳动是财富之父,土地是财富之母”。斯密\[26\]据此也提出,“一个国家的全部产品要分解为土地地租、劳动工资和资本利润三部分”。但是,前面已述,新古典经济学家在经济增长模型中将土地予以了剔除。然而,从中国二元体制长时期转轨国家的特殊性看,土地要素配置改革和开发增加土地利用率,对于寻求中国新的增长潜能意义非凡。说明这一土地所有制结构和经济运行及增长能够耦合运转的基础数理表达为以下两个方面:

首先,转轨国家土地要素自变量和地租贡献因变量要加入投入产出模型,即从产出=余值+劳动贡献+资本贡献的新古典模型再回归到产出=余值+劳动贡献+资本贡献+土地贡献的模型。不得不回归的理由为:(1)市场经济国家中,土地可交易、可以定价,已经资产化、货币化和市场化;而中国土地很大一部分没有一级市场交易,几乎所有土地不能二级市场交易,无法定价,没有资产化、货币化和市场化。(2)就中国三大要素配置体制改革进程看,资本要素市场化改革最先,劳动力要素市场化改革在中,土地要素配置计划调节、规划管理、用途管制非常深厚,市场化改革才刚刚开始。(3)前面已述,由于相当大规模的城乡土地禁止交易,或者允许交易但二元体制阻隔不能交易,造成了大量闲置和低利用的土地,即体制性剩余土地。在计算二元体制国家改革与经济增长的关系时,需要计算体制性剩余土地改革再利用的产出新贡献,才能较为准确地预判土地要素市场化改革带来的经济增长潜能。(4)作为一个土地开发程度仍然不高的二元体制国家,中国的国土利用率只有71%,

根据《2017中国土地矿产海洋资源统计公报》数据计算而得,数据来源于http://www.mnr.gov.cn/sj/tjgb/。利用水平还有提升的空间,调节水资源分配、南水北调、改造开发未利用土地,可利用土地数量还可以增加,使土地供给从垂直曲线变成向右倾斜的曲线。(5)市场经济国家中,由于土地资产化,其交易增值的幅度并不大;而中国巨额的农村土地和城镇划拨土地等,过去未交易,或者禁止交易,其市场价值基本为零,一旦进行改革,使其交易和投入,其价值是从零到市场价格。

其次,其实现代市场经济国家实际的国民经济核算中:(1)土地房屋租金计入GDP。物业公司、农业土地所有者、农村集体组织和城市居民在出租土地和房屋时实现的场地租金、耕地租金、厂房租金和居住租金都要计入GDP。(2)在土地和建筑物分不开的固定资产中,其以折旧和利润的形式计入GDP。土地与建筑物是分不开的,在会计准则中,土地对产出的贡献含在了资本利润的贡献中。(3)在国际通行的国民经济核算规则中,即使自己所有和自己居住的房屋,也要依据维塞尔要素生产力贡献归属原理,以自己给自己交房租的方式,由统计核算部门参照租金水平和全国拥有的房屋面积,扣除房屋真实出租已经统计过的,要大体估算一笔租金收入计入GDP\[27\]。

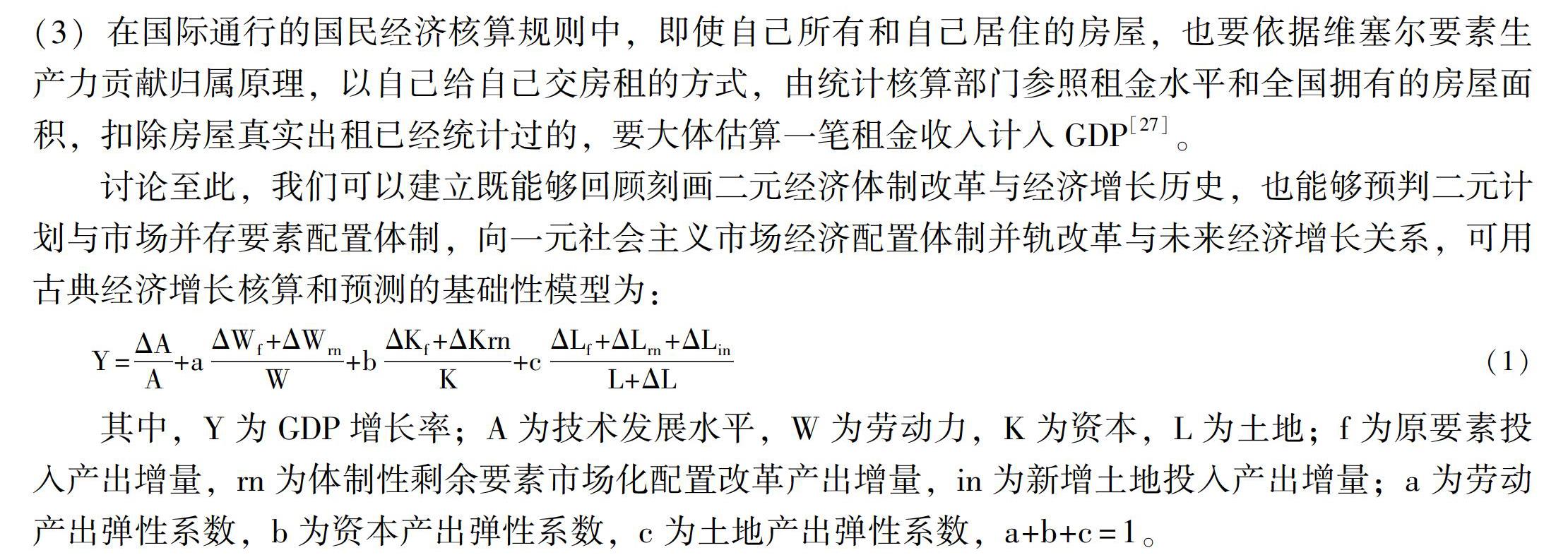

讨论至此,我们可以建立既能够回顾刻画二元经济体制改革与经济增长历史,也能够预判二元计划与市场并存要素配置体制,向一元社会主义市场经济配置体制并轨改革与未来经济增长关系,可用古典经济增长核算和预测的基础性模型为:

Y=ΔAA+aΔWf+ΔWrnW+bΔKf+ΔKrnK+cΔLf+ΔLrn+ΔLinL+ΔL(1)

其中,Y为GDP增长率;A为技术发展水平,W为劳动力,K为资本,L为土地;f为原要素投入产出增量,rn为体制性剩余要素市场化配置改革产出增量,in为新增土地投入产出增量;a为劳动产出弹性系数,b为资本产出弹性系数,c为土地产出弹性系数,a+b+c=1。

基于模型(1),笔者估算要素市场化改革的潜在经济增长率,2021—2035年年均GDP增长率可在5.25%—6.30%之间。分低高改革方案,未来重大要素配置改革、增加土地发展战略和推动创新三个方面形成的增长动力格局为:(1)要素投入、盘活要素再投入和新增土地要素,增长率年均为3.25%或3.80%。(2)农村宅基地和其他建设用地资产化改革形成的价值增值、市场交易、资产化融资、财富化效应和财产性收益等,可能带来年均1.00%左右的增长率。(3)推进广义技术进步创新TFP增长也分低高,年均1.00%或1.50%\[12\]。

五、长时期二元体制转轨国家的经济均衡和稳定增长

通过上述分析,本文已经从产出和供给侧分析了生产要素市场化改革与经济增长之间的数理关系。然而,一方面,经济增长还需要总供给与总需求相平衡,否则总需求不足会造成生产过剩;另一方面,从价格水平、债务链、货币币值和金融体系稳定性等方面,也需要考虑国民经济运行和经济增长是顺畅和安全。

(一)经济体制扭曲与“分配—消费—生产”失衡及其纠正

供给侧的经济增长需要由需求侧的市场容量所平衡。如果“生产—分配—支出—消费—生产…”循环流程扭曲并受到梗阻,未来即使供给侧有智能制造和数字经济等形成较强的财富生产能力,但是需求侧不会有生产力持续发展和中高速增长的容量,中国经济增长总供给与总需求失衡的问题很难以中短期现有的均衡增长模型去分析、描述和说明。二元经济体制不仅扭曲了经济体系的“生产—分配—消费”流程,也扭曲了人口和劳动力的再生产,造成“就业—收入—消费”长时期的迭代式萎缩;不仅扭曲了要素的最优配置,也扭曲了居民的收入分配,进而会抑制居民支出能力并扭曲需求与消费之间的平衡关系,使生产能力过剩常态化。就中国一个特别长时期二元经济体制扭曲和发展战略转型看,如图3所示的,进入21世纪后中国需求遇到的问题,先是发生了人口和劳动力相对和绝对迭代式收缩造成的消費需求相对于供给的不足,再是出现了出口占GDP比重下降引起的国内产能相对过剩,后是土地财政和高房价转移和挤出了城乡居民的收入和消费。

首先,人口和劳动力迭代式收缩,导致“就业—收入—支出—消费”传导性的迭代式收缩。从中国人口增长转型看,20世纪90年代初在工业化和城市化前中期时,总和生育率就下降到迭代平衡点2.10。其后快速下降,到2020年在1.20左右。其原因在于改革开放以来,力度过大和时期过长的生育管制政策和市场化生育抚养直接成本和机会成本越来越高。特别是20世纪90年代中期以后,少生文化、人口城市化和妇女受教育水平及其参加工作程度提高,教育、医疗和居住成本昂贵,导致低生育惯性,造成了人口再生产失去平衡。即世代更替中,下一代人口不断较大幅度地少于上一代人口。如果20年前生育率小于2.10,当人口增长率下行时,人口与国民经济总供需及增长的互动内在过程为:20年后,新参加工作人口增长率连续下行,抽象掉其他因素,新进入工作的人口负增长,使下一年的总需求总是小于上一年的供给能力。从迭代性减少方面看,经济主力人口2012年收缩345万人,到2020年累积收缩3 983万人;居民消费规模2012年收缩766.34亿元,到2020年,累积性收缩规模为12 744.01亿元。虽然最初在2012年时,居民消费收缩额占GDP比重只有0.15%,很微弱;但是,到2020年时,经济主力人口迭代累积性收缩,造成的居民消费损失则扩大为当年GDP的1.25%。

其次,由于国内劳动力等成本上升,国际上贸易保护主义抬头、一些发达国家引导境外制造业回流和发展中国家展开出口竞争,使中国出口导向的工业化趋于结束,出口需求对经济增长的拉动力下降。从工业化的阶段看,1978年,特别是20世纪80年代经济融入国际大循环,使中国从一个满足内需型的经济发展模式向出口需求拉动型的发展模式转型,到了2000年,中国成为一个典型的出口导向工业化的国家,这一阶段持续了16年。而从2016年开始,中国又从一个出口导向型工业化模式,重新又转向了满足内需型经济发展模式的国家。中国在1978年时,出口总额为168亿元,仅占当时GDP的4.56%。如果我们将发展中和新兴工业化国家出口额占GDP的20%及以上看成是出口导向型发展模式的分界线,中国出口额占GDP比率20%及其以上,为2000—2015年,其中,2006年最高时出口总额为77 597亿元,占GDP的35.36%。而2020年出口总额为179 326亿元,占GDP比重下降到了17.65%。

最后,前面已述,地方政府土地财政对农民财产交易性收入进行过度分配,而单一房地产开发建设渠道供应房屋的高价格又转移了城镇买房居民的收入,挤出了城乡居民的消费支出能力。从图3可以看出,其对产能制造的过剩,远高于人口迭代式收缩和出口需求下降对产能造成的过剩。土地财政和高房价扭曲了“生产—分配—交换—消费”的经济流程,造成居民消费需求严重不足。 比如 2020年地方政府土地出让金收入为84 142亿元,从50%应该留给农民看,被转移的农村居民收入为42 071亿元,农民因此失去33 657亿元消费支付能力;房地产单一渠道供给的高房价又挤压了城市居民36 458亿元的其他消费支出能力。当年工业产能过剩为13.15万亿元,其中消费品过剩约6.58万亿元。由此可见,没有土地财政和高房价,中国就不会存在工业产能过剩。

农村土地使用财产权交易和以地为本创业是农民收入增长的关键。未来15年,从农村的各类收入变动看,允许农村每年有1.50%的土地资产交易,即使政府收取30%的税收,按照现值,即可给农民形成年均4.50万亿元的财产性收入;如果允许农民以地为本创业,利用农村宅基地和其他建设用地的20%从事第二三产业,也会有年均5万亿元的土地要素投入性收入。年均总计会有6.65万亿元的消费需求。土地市场化和住房多渠道化可降低相对或者绝对房价而释放城镇居民消费。允许宅基地市场化交易,城乡人口、劳动力和宅基地房屋双向置换,加上城市放开合作建房和加大公租房的供给,逐步地使房价收入比从9.30左右下降到6.00左右,从而逐步恢复城镇居民可能被高房价和按揭贷款还本付息所挤压的年均3万—4万亿元的消费支出能力。东北财经大学国民经济工程实验室对有关流量进行模拟,上述市场化改革纠正的“收入—支出—消费”流向和流量,可以给工业生产提供年均10万亿元左右的新增消费需求容纳量,有力地平抑产能过剩,稳定和做强中国制造业,在需求侧保证中国未来经济的中高速增长。

(二)债务型经济模式与国民经济运行和增长的安全

生产方面的经济增长,不仅要有可实现的市场需求容量条件,也需要债务链和货币币值的稳定和安全。不发生系统性债务链断裂、大幅度币值波动和汇率跳水,使人均GDP发展水平垂直下跌。前面已述,市场经济国家对于债务及相关的货币供应,土地房屋资产为其信用和币值基础,是一个必然的保证机制。中国全部非金融债务占GDP比重从1995年的101.70%上升到了2020年的272.00%,债务存量质量较差,未来政府还本付息压力和中长期养老收支缺口较大;M2供应占GDP比重从99.00%上升到了217.00%,水平已经高于许多世界主要经济体国家。这表明传统的QP=MV货币理论已经无法解释GDP、货币规模和货币周转速度与价格之间的变动关系。

未来15年,由于人口结构的老龄化和支撑低迷经济的需要,债务和增加货币供应量占GDP的比例毫无疑问地会继续攀升。从投入的劳动力、资本和土地三要素看,劳动力不能成为未来债务型经济的信用保证物,除固定资产外的资本抵押债务容易增加更多的泡沫,稳定债务链和货币币值最好的基础是土地等不动产。然而,中国目前除了350亿平方米左右的城镇住宅可交易可抵押外,农村500万亿元左右的各类土地和宅基地,城市和县城300多万亿元的土地实际上没有二级市场,城乡大规模的土地和宅基地不可交易和抵押,不能成为稳定高债务和多货币经济的信用保证和币值之锚。对此,我们构建了如下最基础的分析模型:

GDP×Pq+FA×Pa=M×V=D×Pr×1/V=SA×Pa(2)

其中, Pq為GDP价格,FA为流量资产,Pa为资产价格,M为货币供给量,V为货币流通次数,D为债务,Pr为债务利率,1/V为债务周转速度,SA为存量资产。

假如未来GDP乐观地估计年均增长6.10%,而债务余额和货币供应保守地估计年均分别增长10.00%和8.00%,则三者年平均增量分别为6.80万亿元、57.60万亿元和31.70万亿元。到2035年,债务余额占GDP的比重上升到465.00%,M2占GDP的比重将会上升到327.00%。东北财经大学国民经济工程实验室模拟土地绝对不资产化、少部分资产化、一半资产化和全部资产化四种不同条件下国民经济债务深化的情景,金融和经济体系最早崩溃是第一种条件下的场景;其次崩溃是第二种条件下的场景;第三种条件可以维持一段时期,但债务持续过度增大下去最终还是要崩盘。

如果土地、宅基地和调水改土等新增加的可利用土地均进行资产化改革,目前,农村各类可交易可抵押和城镇工矿企业中可交易可抵押土地,按照影子价格计算资产规模分别为500万亿元左右和150万亿元左右。如果未来国家实施调节水资源分布、改造未利用土地和增加可利用土地战略,并使新增的土地可交易和可抵押,还会增加145万亿元的土地资产,未来中国有800万亿元规模的存量资产可作债务和货币的信用保证和币值之锚。可用作交易和抵押的存量土地年平均按照6.70%的比率进行流量资产化释放,加上调水改土年均新增可利用土地流量资产,未来年均有53.30万亿元可供交易抵押的资产,加上年均6.80万亿元的新增GDP,这些完全可作为债务扩大和货币供应的信用保证及币值安全之锚。

六、结 语

在中国这样一个转轨国家中,二元体制并存胶着必然会存在和面临各种各样的风险和挑战。我们要理性思考、科学决策和采取行动,更为重要的应该是在找出问题症结的同时,通过经济学学理方面的分析,寻求走出困境的解决方案。在未来的15年,推进适度宏观税负水平、建立现代国有企业体制、放开户籍、土地资产化和生产要素市场配置等改革攻坚,实施调水改土战略,把不利因素转化为有利因素,找出经济增长的新潜能。

中国未来的发展和增长有四大优势:计划与市场并存二元体制向社会主义一元市场经济体制并轨释放巨大生产力的后改革优势;作为一个开发程度还不高的发展中大国,调节水资源分布和增加可利用土地,提高国土利用率,具有后开发和后发优势;中国近八亿农村户籍人口享受经济发展福利的水平还处在工业化中期阶段,未来其收入水平提高和消费能力增强,将会成为生产和需求内部良性循环和国民经济均衡增长的另一后发优势;规模巨大的土地资产化改革,可以为中国国民经济的宏观调控和运行提供许多国家无可比拟的安全保障优势。

从本文的分析看,中国的经济体制改革已经到了计划与市场并存二元体制向社会主义一元市场经济体制并轨改革的攻坚阶段。笔者估计,2021年切实启动土地要素配置市场化改革,并实施调水改土,同步进行国有企业体制更深入的攻坚改革,形成7—8年大力度的改革,会获得各方面的新增长潜能。如果未来三个5年期间国民经济能够按照6%—5%—4%上下的水平实现稳定和安全的增长,那么中国一定会建设成为初步现代化的国家,进入高收入国家的行列。

参考文献:

[1] Dahlstrom,R.,Nygaard,A.Scientific Background: Oliver E. Williamsons Contributions to Transaction Cost Economics[J].Journal of Retailing,2010,86(3):211-214.

[2] 乔舒亚·库珀·雷默,等.中国形象: 外国学者眼里的中国[M].沈晓雷译,北京:社会科学文献出版社,2008.

[3] 克里斯托弗·克莱格(张宇燕译).转轨经济学:通往市场经济之路[J].国际经济评论,1993,(11):1-11.

[4] 樊纲,永泰.“循序渐进”还是“平行推进”?——论体制转轨最优路径的理论与政策[J].经济研究,2005,(5):4-11.

[5] 王曙光.论转轨经济学的“华盛顿共识”与“后华盛顿共识”[C].中国制度经济学年会论文集,2003.

[6] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm,2021-03-13.

[7] Lawrence,J.L.,Zheng,H.H.How Much Slack Was There in the Chinese Economy Prior to Its Economic Reform of 1978?[J]. China Economic Review,2017,45(9):124-142.

[8] 刘世锦,赵晓,林抚生.国有企业应如何应对经济新常态[J].前线,2015,(1):31-33.

[9] 周天勇.要素配置市场化改革释放经济增长潜能的定量估计[J].财经问题研究,2020,(7): 14-31.

[10] 黄泰岩,张仲.实现2035年发展目标的潜在增长率[J].经济理论与经济管理,2021,(2):4-12.

[11] 孙琳琳,任若恩.中国资本投入和全要素生产率的估算[J].世界经济,2005,(12):3-13.

[8] 周天勇.迁移受阻对国民经济影响的定量分析[J].中国人口科学,2018,(1):19-32+126.

[9] 周天勇.体制剩余:二元体制经济学的一个重要范畴——体制性剩余要素市场化改革及其经济增长的新潜能[J].学习月刊,2021,(4):45-55.

[10] 周天勇.农村土地市场化改革拉动增长潜能大[N]. 经济参考报,2020-11-17.

[11] 阿瑟·刘易斯.经济增长理论[M].周师铭,沈丙杰,沈伯根译,北京:商务印书馆,1996.

[12] 周天勇,许文立.2035年远景目标难度与改革发展对策[EB/OL].https://opinion.caixin.com/2021-04-06/101685946.html,2021-04-06.

[13] 刘世锦,赵晓,林抚生.国有企业应如何应对经济新常态[J].前线,2015,(1):31-33.

[14] Barro, R. J. Economic Growth and Convergence, Applied to China[J]. China & World Economy,2016,24(5): 5-19.

[15] 白重恩,张琼.中国经济增长潜力预测:兼顾跨国生产率收敛与中国劳动力特征的供给侧分析[J].经济学报,2017,(4):1-27.

[16] 中国社会科学院宏观经济研究中心课题组.未来15年中国经济增长潜力与“十四五”时期经济社会发展主要目标及指标研究[J/OL].中国工业经济,2020, (4):1-18.

[17] 周天勇.要素配置市场化改革释放经济增长潜能的定量估计[J].财经问题研究,2020,(7): 14-31.

[18] 黄泰岩,张仲.实现2035年发展目标的潜在增长率[J].经济理论与经济管理,2021,(2):4-12.

[19] 孙琳琳,任若恩.中国资本投入和全要素生产率的估算[J].世界经济,2005,(12):3-13.

[20] 傅勇,白龙.中国改革开放以来的全要素生产率变动及其分解(1978—2006年)——基于省际面板数据的Malmquist指数分析[J].金融研究,2009,(7):38-51.

[21] 赵志耘,杨朝峰.中国全要素生产率的测算与解释:1979—2009 年[J].财经问题研究,2011,(9):3-12.

[22] 周天勇.中國:理想经济增长[M].上海:上海人民出版社,上海三联书店,格致出版社,2020.76-102,0-14.

[23] Jones,C.Time Series Tests of Endogenous Growth Models[J].Quarterly Journal of Economics,1995, 110(2):495-525.

[24] 巴特·菲思佩奇.创新与经济增长[A].法格博格·J.,莫利·D.,纳尔逊·R.R.牛津创新手册[C].柳玉林,郑刚,蔺雷等译,北京:知识产权出版社,2009.494-499.

[25] 马克思.资本论(第一卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,1975.56.

[26] 亚当·斯密.国富论[M].唐日松译,北京:华夏出版社,2005.

[27] 保罗·A.萨缪尔森,威廉·D.诺德豪斯.经济学(第12版)[M].萧琛译,北京:中国发展出版社,1992.191.

(责任编辑:刘 艳)