“人才新政”提高了城市创新能力吗?

卢洪友 张依萌 朱耘婵

摘 要:基于“人才新政”这一外生的准自然实验,本文选取 2009—2018 年中国270 个地级市为研究对象,利用多期双重差分模型实证检验了各类人才引进政策对城市创新能力的影响。研究结果表明:“人才新政”对城市创新能力具有显著的正向影响。进一步的中介效应检验发现,实施“人才新政”后,地方政府在政策引导下提高科技投入水平是产生这一激励作用的重要原因。异质性研究结果显示,“人才新政”显著推动了东部城市、创新型城市和直辖市、省会城市及副省级重点城市创新能力,对中西部城市以及非重点城市影响不显著,但对非创新型城市创新能力在一定程度上产生抑制作用。因此,各地政府应当进一步推行“人才新政”,充分发挥人力资本对城市创新能力的助推作用,以科技创新推动构建新型国家创新体系。

关键词:人才新政;城市创新能力;科技投入水平;中介效应 ;多期双重差分模型

中图分类号:F240;F290 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)06-0127-10

一、问题的提出

习近平总书记在党的十九大报告中创造性地提出了“科技是核心战斗力”这一划时代的论断。实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展等战略是推动经济发展、社会进步的重要战略部署。创新能力不仅是当今国际竞争新优势的集中体现,也是城市间综合竞争力的主要源泉,而人才作为城市创新的主力军,是实现创新驱动发展的必然路径。为了响应发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力的政策号召,适应创新型国家建设的需要,2016年3月,中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》指出,人才发展体制机制改革是全面深化改革的重要组成部分。地方政府在贯彻落实过程中,陆续出台了一系列引进人才、留住人才的政策(即“人才新政”)。如一次性支付安家费、解决配偶工作、给予创业补贴、实行就业落户等。为了强化人口红利,推动经济转型,增强城市竞争力,各地实施了不同的优惠政策以吸引高素质人才的流入,人才抢夺战愈演愈烈。根据政府网站公开资料,借鉴陈新明等[1]的做法,本文将各地颁布人才引进政策的时间进行整理后发现,大规模的人才抢夺戰于 2017 年左右爆发,政策效应日益显现,各地愈发重视人才对于城市创新发展的作用。人才引进政策加快了城市之间人力资本的流动,促进了人力资本要素在各地区之间的优化配置,增加创新产出,从而推动城市创新发展。

目前关于人力资本对城市创新能力的研究已有一些成果,但却不能用以解释“人才新政”与城市创新发展的关系。为了克服内生性,本文通过手工收集整理政府网站公开资料所公布的人才引进政策实施时间,基于“人才新政”这一准自然实验,利用 2009—2018 年我国 270 个地级市的面板数据,运用多期双重差分模型评估政策效应,实证分析人才引进政策对城市创新能力的影响。本文的边际贡献在于:第一,研究内容上,各地响应省委省政府人才引进工作存在时间先后,本文首次运用地级市数据评估“人才新政”的政策效应,聚焦城市特征,提高了估计的准确性。第二,研究方法上,关于“人才新政”与城市创新能力的实证研究较少,本文利用“人才新政”这一外生事件进行多期双重差分估计,一定程度上可以减少选择性偏误,在此基础上,对该政策的作用机制进行了实证分析。第三,在肯定了“人才新政”有效性的同时,根据实证检验结果,发现该政策对城市创新能力的影响存在异质性,为各地继续推行“人才新政”提供了理论依据与实践指导。

二、文献回顾与研究假设

创新是引领中国经济转型发展的第一动力,释放城市创新活力,提高城市创新能力,推动城市创新体系建设是建立创新型国家的重要举措。城市创新能力作为城市竞争的重要标志,近年来引起了学者们的广泛关注,而作为创新主体的人力资本要素对城市创新水平产生了重要影响,基于人力资本角度,国内外学者对影响城市创新能力的机制进行了分析。

所谓人力资本,是指与物质资本相对,体现在劳动者身上的资本,如劳动者的知识技能、技术水平和健康状况等。西方经济学家对人力资本这一重要资源禀赋进行了大量研究。美国经济学家舒尔茨[2]提出人力资本理论, 明确指出人力资本是当今时代促进国民经济增长的主要原因,认为人口质量和知识投资在很大程度上决定了人类未来的前景。Lucas[3]强调经济增长应更多关注以知识、技术进步,人力资本等为核心内生变量的影响。在此基础上,新经济增长理论应运而生,该理论将知识和专业化的人力资本引入增长函数,认为二者是经济持续增长的源泉与动力。英国学者 Simon[4]提出,高素质的劳动力是城市创新的核心。Romer[5]认为,人力资本存量会影响创新发展。Philippe 和 Peter[6]研究发现,人力资本有利于促进技术进步,推动创新发展。基于国际视角,Walz[7]认为,劳动力在发达国家与发展中国家的流动,有利于促进知识技术在区域间的流动以提高发展中国家的创新能力,并推动经济增长。

国内学者也从不同角度研究人力资本积累与城市创新水平的关系。代谦和别朝霞[8]指出,发达国家能否给发展中国家带来技术进步和经济增长依赖于发展中国家的人力资本积累。岳书敬[9]根据省级面板数据进行实证分析,结果显示人力资本对区域研发效率呈正向影响。黄茹等[10]从人口结构的角度出发,研究了城市人口结构与创新能力的关系,发现人口年龄结构显著影响了城市创新能力。袁航和朱承亮[11]指出,高质量人力资本的规模扩张能够加快知识、技术等要素在城市区域内流动,以提高城市自主创新能力。

上述研究从各个角度论证了人力资本对城市创新能力的重要影响。以加速人力资本积累为目标的“人才新政”有助于为城市吸纳符合标准的人才,协助其在本地安家落户,为城市创新发展提供智力支持。“人才新政”从制度层面提升了地区之间人力资本的流动性,破除了人才流动的体制性障碍,促进城市间人才流动,强化人力资本水平。阮荣平等[12]研究发现,人才流动总体上削弱了输出地的人力资本积累,从侧面证明人才流动强化了流入地的人力资本积累。“人才新政”改革了城市人才发展体制机制,加速了城市间人才流动,优化了城市人才发展软环境,通过在短期内实现人力资本集聚,改变城市人力资本水平,从而作用于城市创新发展。因此,笔者提出如下假设:

H1:“人才新政”的出台提高了城市创新能力。

创新不仅仅是市场选择的结果,也是国家参与和政府战略引领的结果。在推行人才引进政策、发挥人力资本创新效应的过程中,各地不仅应当发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,还应当强化政府对城市创新活动的引领及保障作用,为城市创新活动提供充分的资金支持,缓解城市创新活动所面临的融资约束。Bruce[13]与Jakob和Jarle[14] 指出,政府创新投入可以降低研发风险,通过促进企业创新,进而带动城市创新。Jakob和Jarle[14]认为,创新活动具有风险高、回报周期长等特征,需要政府财政支出予以补贴。杨洋等[15]基于信号理论,指出政府创新投入可以作为一种利好信号,彰显政府支持创新的形象,引导创新主体积极加大投入,从而推动城市创新发展。由此可见,用以衡量各地科技投入水平的政府科学技术财政支出显著促进了城市创新[16]。具体而言:第一,政府科技投入能够改善创新物质条件、优化城市创新环境以促进技术创新[17]。第二,政府科技投入能够降低技术交流成本、促进创新资源集聚以促进城市整体创新效率的提升[18]。因此,笔者提出如下假设:

H2:“人才新政”通过提高地方政府科技投入水平提高了城市创新能力。

由于各地政府出台“人才新政”的时间不同,该类政策本身存在异质性。不同城市经济发展状况不同,制定的人才引进措施、政策执行力度以及措施覆盖范围均存在显著差异。随着出台“人才新政”的城市增多,人才抢夺战愈演愈烈,使得人才发展软环境、公共服务水平、基础设施建设等不具有明显优势的城市,政策效力逐渐衰退,从而进一步加大城市间的差距。孙早和席建成[19]指出,东部发达地区政府对于人才政策的响应程度和落实效果更强,从而更有利于实现人才红利。为了评估该类政策的具体效力,在研究“人才新政”对城市创新发展的影响时,需要充分考虑该类政策在不同城市之间的异质性。因此,笔者提出如下假设:

H3:“人才新政”提高城市创新能力的政策效力在城市之间存在异质性。

三、研究设计

(一)变量选取

1.被解释变量

城市创新能力是本文的被解释变量,用innovationit表示。关于城市创新能力的衡量指标,政府至今未出台明确的标准,受统计数据可获得性的限制,以往文献对于该项指标设定的研究有限。

现有研究大多借鉴寇宗来和刘学悦[20]的做法,基于中国国家知识产权局发布的专利数据,通过专利更新模型估算其价值,并将专利价值加总到城市层面,继而得到城市创新指数。但由于《中国城市和产业创新力报告2017》只给出了各地2010—2016年的创新指数,因此,

本文借鉴李婧等[21]做法,选用城市专利数量作为城市创新能力的衡量指标。专利申请数量具体可分为:发明专利数量、实用新型专利数量以及外观设计专利数量,本文在基准回归中,除了对专利申请数量进行总的回归外,还分别以该三项指标作为被解释变量进行回归,以评估“人才新政”对城市发展的具体创新效应。此外,现有研究大多采用专利授权数量来度量城市创新发展水平,为进一步说明研究结果的可靠性,本文将专利授权数量作为稳健性检验分析中的替代指标[22]。

2.解释变量

“人才新政”虚拟变量是本文的解释变量,用Xit表示,根据2009—2018年间“人才新政”出台时间对各地级市进行赋值。Xit=1,说明该城市实施各类人才引进政策,为处理组;Xit=0,说明该城市在样本时间范围内未实施各类人才引进政策,为控制组。

3.中介变量

为了探究“人才新政”如何作用于城市创新能力,用科技投入水平(kjzc)这一指标作为中介变量,本文选用各地政府财政科技支出占GDP的比重衡量各地科技投入水平。

4.控制变量

借鉴已有文献,本文控制了其他可能影响城市创新能力的因素,选取了6个关键的控制变量,以提高估计结果的准确性。具体包括:(1)经济发展水平(lngdp),城市经济发展水平较高,能为城市创新活动注入更多活力,提供强大的资金支持,从而推动城市创新发展。本文选用对数化的国内生产总值表示,同时,以2009年为基期,对该指标进行了平减处理,以剔除通货膨胀的影响。(2)投资水平(investmentratio),固定资产投资作为城市创新生产的投入,物质资本投入数额越大,其对城市创新能力的影响越大。本文以各地每年的固定资产投资总额占GDP的比重衡量投资水平。(3)人力资本水平(lnstu),人作为创新活动的主体,是影响城市创新能力的重要因素。本文以对数化的普通高校在校人数作为衡量人力资本水平的指标。(4)金融支持力度(lnfina),企业作为创新活动的另一主体,金融支持是支撑其進行创新的资金来源,金融市场的发展通过影响企业创新发展进而影响城市创新能力。本文选用对数化的年末金融机构贷款余额与存款余额之和加以衡量。(5)对外开放水平(lnfdi),外商直接投资成为中国城市创新发展的重要动力,体现了城市的开放程度以及生产要素的流动性,外资投入所带来的科技人才及先进技术促进了城市创新发展,对外开放水平成为影响城市创新能力的重要因素。本文选用对数化的外商直接投资总额衡量各地对外开放水平。(6)产业结构水平(industrialstructureleve),产业结构水平越高,代表地区产业经济效益越好,劳动生产率越高,对创新生产需求越高,从而使该指标成为影响城市创新发展的重要因素。本文选用第二、三产业占GDP的比重衡量各地产业结构水平。

(二)模型构建

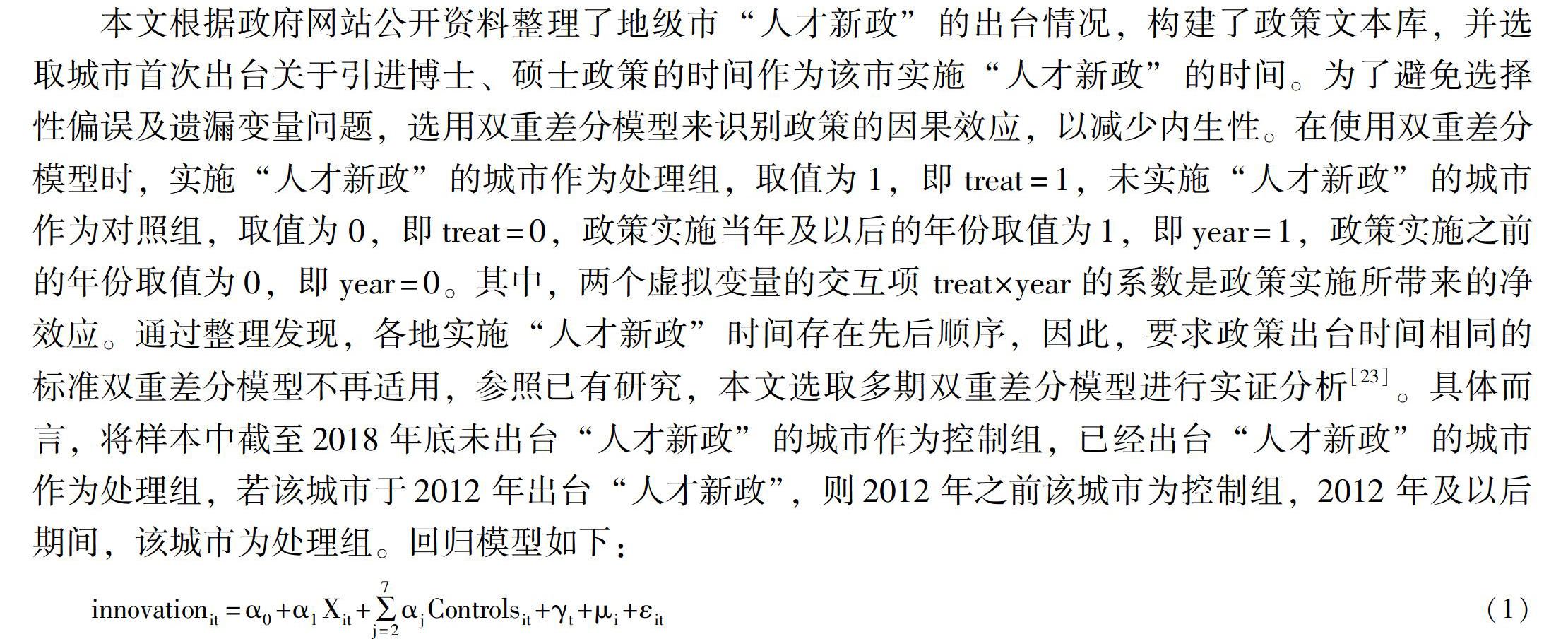

本文根据政府网站公开资料整理了地级市“人才新政”的出台情况,构建了政策文本库,并选取城市首次出台关于引进博士、硕士政策的时间作为该市实施“人才新政”的时间。为了避免选择性偏误及遗漏变量问题,选用双重差分模型来识别政策的因果效应,以减少内生性。在使用双重差分模型时,实施“人才新政”的城市作为处理组,取值为1,即treat=1,未实施“人才新政”的城市作为对照组,取值为 0,即treat=0,政策实施当年及以后的年份取值为1,即year=1,政策实施之前的年份取值为0,即year=0。其中,两个虚拟变量的交互项 treat×year的系数是政策实施所带来的净效应。通过整理发现,各地实施“人才新政”时间存在先后顺序,因此,要求政策出台时间相同的标准双重差分模型不再适用,参照已有研究,本文选取多期双重差分模型进行实证分析[23]。具体而言,将样本中截至2018年底未出台“人才新政”的城市作为控制组,已经出台“人才新政”的城市作为处理组,若该城市于2012年出台“人才新政”,则2012年之前该城市为控制组,2012年及以后期间,该城市为处理组。回归模型如下:

innovationit=α0+α1Xit+∑7j=2αjControlsit+γt+μi+εit(1)

其中,i表示城市,t表示时间,innovationit表示城市创新能力,Xit为本文关注的政策虚拟变量,如果城市i在第t年出台“人才新政”,则t年之前的Xit取值为0,反之为1。Controlsit为本文选取的一系列控制变量,用以控制城市特征及城市随时间变化的特征变量。γt表示时间固定效应,用以控制隨时间变化的冲击。μi表示城市固定效应,用以控制不随时间变化且未观察到的可能影响城市创新能力的城市特征。εit表示随机误差项。回归系数α1具体衡量了“人才新政”对城市创新发展的冲击程度。α0表示常数项。

(三)数据说明

由于三沙市、儋州市、日喀则市、拉萨市、山南市等城市数据缺失严重,剔除了上述城市的全部样本。此外,考虑到样本期间城市行政区域的调整,剔除了毕节市、铜仁市、海东市、巢湖市等。本文最终选取了270个地级市数据作为样本,相关数据指标均选取市辖区的统计口径。用以衡量城市创新发展的被解释变量(即专利申请数量、专利授权数量)的数据来自CNRDS数据库。解释变量(即各地“人才新政”出台时间)的数据由作者根据各地政府网站公开资料手工整理。经济发展水平、投资水平、人力资本水平、金融支持力度、对外开放水平、产业结构水平、科技投入水平的相关数据均来源于《中国城市统计年鉴》(2010—2019年),为了消除异方差对回归结果的影响,对以绝对数表示的原始数据进行了对数化处理。

(四)描述性统计

各变量描述性统计结果如表1所示。从表1可以看出,2009—2018年,中国专利申请量平均值为5 725件,其中,发明专利申请数量平均值为2 147件,实用新型专利数量平均值为2 319件,外观设计专利数量平均值为1 266件,专利授权数量平均值为4 364件。

“人才新政”的平均值为0.2459,标准差为0.4307。科技投入水平的平均值为0.0003,标准差为0.0004,最小值为0.0001,最大值为0.0061。

上述变量的标准差均大于平均值,说明样本内部存在较大差异,各地城市创新能力差异显著,为异质性检验提供了依据。

四、实证分析

(一)平行趋势检验

采用双重差分模型估计“人才新政”对城市创新发展影响的前提条件是政策实施前,处理组与控制组的城市创新能力在出台“人才新政”前的趋势保持一致,为了检验这一条件是否满足,本文计算了处理组与控制组城市创新能力的演变趋势,结果发现,上下95%置信区间覆盖了0,且政策实施后均值远离0。由此可知,处理组城市与控制组城市的平行趋势检验成立,说明“人才新政”实施前处理组和控制组无明显差异,双重差分模型具有适用性。

(二)基准回归结果与分析

表2汇报了多期双重差分模型的基准回归结果。其中,列(1)是以专利申请数量作为城市创新能力的衡量指标,基于双向固定效应模型进行估计,结果显示,“人才新政”虚拟变量的回归系数在1%水平上显著为正,说明“人才新政”对城市创新发展产生了显著的促进作用。本文的H1得到了验证。从控制变量的回归结果来看,用以衡量对外开放水平的外商直接投资回归系数显著为正,说明外商直接投资促进了城市创新水平提升,地方政府通过引入外商直接投资,使得高质量外商直接投资流入本市,为其带来先进技术,促进经济转型,成为本地企业寻求创新发展的内在动力,继而推动城市创新发展。这与薄文广[24]与蒋伏心等[25]的研究结论一致。人力资本水平的回归系数不显著,说明城市内部高等教育发展未能为城市创新发展提供人力资本,可能的原因在于,实施大学扩招政策后,城市内部高等学校过于注重规模扩充,而忽视了质量提升,扩招政策导致大学生数量激增,与此同时,质量大大下降。因此,城市在扩大高校招生规模的同时,应当把人才质量置于重要位置,从而为城市创新发展注入活力。金融支持力度的回归系数不显著,说明当前金融市场的发展未能为城市创新发展提供良好的金融服务,说明当前企业的创新活动仍然面临严重的融资约束,因此,城市应当加大金融支持力度,为城市创新发展提供资金支持。经济发展水平的回归系数在1%水平上显著为正,说明经济发展水平对城市创新发展起到显著的助推作用,城市经济发展水平越高,为城市创新发展提供的配套设施越完善,从而越能提升创新能力。投资水平的回归系数在1%水平上显著为正,固定资产投资数额越大,城市创新投入资本数额越大,创新产出数额越大,从而增强城市创新发展潜力。产业结构水平的回归系数不显著,说明提高第二、三产业比重对城市创新无显著影响,因此,城市在扩大第二、三产业规模的同时,应当加快传统工业向现代制造业、服务业转型,积极转变生产方式,提高其内在科技创新水平与全要素生产率[26],提升第二、三产业质量,推动产业结构优化升级,实现创新驱动发展。列(2)—列(4)分别汇报了以发明专利数量、实用新型专利数量、外观设计专利数量作为被解释变量的回归结果,相对于其他两个变量,重点关注发明专利数量,因为其更好地衡量了城市创新能力。列(2)回归结果显示,“人才新政”虚拟变量回归系数在1%水平上显著为正,说明各地实施各类人才新政显著增加了城市发明专利数量。列(3)回归结果显示,“人才新政”虚拟变量回归系数在5%水平上为正,说明“人才新政”对城市实用新型专利数量产生积极的促进作用,与列(2)回归结果对比可知,“人才新政”回归系数无论是显著性还是系数大小均有所下降。列(4)回归结果则反映出“人才新政”对城市外观设计专利数量无显著影响。

(三)稳健性检验

本文从4个方面对基本回归结果实施稳健性检验:(1)重新定义被解释变量。鉴于现有文献采用专利授权数量作为衡量城市创新的指标,此处,将被解释变量变换为专利授权数量进行多期双重差分回归,发现“人才新政”的回归系数显著为正,说明本文基准回归结果是稳健的。(2)排除极端值的影响。如表1所呈现的城市面板数据的描述性特征,investmentratio的标准差大于平均值,说明样本内部存在极端异常值,因此,本文将其进行上下1%的缩尾处理。缩尾处理后,“人才新政”的回归系数无论是显著性还是数值都与基准回归结果一致。(3)变换样本范围。此处仅保留2009—2014年地级市面板数据,对其进行多期双重差分回归,回归结果与基准回归结果一致,进一步印证了基准回归结果的准确性。(4)安慰剂检验。有关双重差分模型的研究通常使用变换处理组或者替换政策实施时间进行安慰剂检验,具体而言,假设实施“人才新政”的城市并未实施该政策,或者变动城市实施“人才新政”的时间。由于各地实施“人才新政”的时间不一,在安慰剂检验中,保留控制组样本,以及直到2017年才出台“人才新政”的处理组样本,对2017年之前的样本进行标准双重差分回归。此时,假设政策出台时间为2015年1月,重点关注时间虚拟变量与政策虚拟变量的交互项DID的系数,回归结果中DID系数不显著,表明通过安慰剂检验。更进一步地,通过为每个样本对象随机抽取样本期作为其政策实施时间,从而产生虚拟的处理组与实验组,系数估计值服从正态分布,且系数估计值的均值处于0附近,通过安慰剂检验,无论是回归结果还是图形分析结果,这均从反面论证了基准回归结果的稳健性,即“人才新政”显著推动了城市创新发展。稳健性检验结果进一步验证了本文的H1。

限于版面,稳健性检验回归结果和安慰剂检验具体图形未在正文列出,留存备索。

(四)机制检验

基准回归结果显示,“人才新政”对城市创新发展有显著正向影响。考虑到该结论并未揭示“人才新政”对城市创新能力影响的具体路径及机制,为此,本文在该部分通过构建中介效应模型进行机制检验。基本步骤为:首先,将解释变量对中介变量回归,验证二者是否具有相关性;其次,将解释变量对被解释变量回归(基准回归结果),基准回归上文已有详细分析,为了保持中介效应模型分析的完整性和对比分析,此处再次将模型和结果列出。最后,将中介变量、解释变量同时对被解释变量进行回归。如果政策变量影响了中介变量,且加入中介变量后,被解释变量的系数及显著性下降,则说明本文选用的中介变量是“人才新政”影响城市创新发展的内在机制。回归模型如下:

kjzcit=β0+β1Xit+∑7j=2βjControlsit+γt+μi+εit(2)

innovationit=α0+α1Xit+∑7j=2βjControlsit+γt+μi+εit (3)

innovationit=α0+α1Xit+α2kjzcit+∑8j=3βjControlsit+γt+μi+εit(4)

如前文所述,本文选用科技投入水平作为中介变量,回归结果如表3所示。在列(1)中,“人才新政”虚拟变量的回归系数在5%水平上显著为正,说明实施“人才新政”对各地科技投入水平起到推动作用。列(2)是基准回归结果,列(3)是加入中介变量的回归结果,对比列(2)和列(3)回归结果可知,在加入科技投入水平变量后,政策变量系数的显著性及数值均有所下降,说明科技投入水平是“人才新政”影响城市创新能力的部分中介因子。一方面,“人才新政”使得各地政府为了留住人才、吸引人才,更重视提升城市竞争力,加大科技创新的投入,贯彻落实创新驱动发展战略;另一方面,政府加大科技投入为创新主体提供了资金支持,降低了创新风险。这意味着,“人才新政”通过提高科技投入水平从而作用于城市创新发展,本文的H2得到了验证。

五、异质性分析

上述实证研究表明,“人才新政”对城市创新发展具有显著促进作用,机制检验结果进一步论证了“人才新政”通过政府科技水平投入以促进城市创新发展。如

表1给出的描述性统计特征显示:专利数量、发明专利申请数量、实用新型专利数量、外观设计专利数量以及专利授权数量的标准差均大于均值,说明样本内部存在较大差异,各地城市创新能力存在显著的异质性。同时,各个城市在区位条件、经济发展水平、资源禀赋等方面存在很大的差异。因此,探索上述结论的区域适用性具有理论意义及现实意义。本文尝试从城市区位、城市创新水平以及城市等级这三个维度着手,进一步分析“人才新政”对城市创新发展的影响。

(一)城市区位异质性

近年来,各地人才纷纷涌向北上广深等城市,“孔雀东南飞”的现象促使人才聚集于东部地区,考虑到城市间的人力资本水平差异,本文将城市分为东、中、西三大区域分别进行回归,如表4所示。从表4可以看出,东部城市“人才新政”的回归系数在5%水平上显著为正,中部城市及西部城市“人才新政”的回归系数不显著,说明该类政策具有显著的城市区位异质性。可能的原因在于:东部城市凭借其得天独厚的地理位置优势,通过对外贸易以及吸引外商直接投资的方式,不断引进国外先进技术,其城市创新水平优于中西部城市。同时,受益于国家对外开放政策,东部沿海城市经济实力远远优于中西部城市。而中西部城市深处内陆,对外开放水平低,经济发展实力落后于东部城市,人才流失成为制约城市创新发展的关键因素。列(1)回归结果中,产业结构水平的回归系数在5%水平上显著为正,而这一变量的回归系数在表2的基准回归中不显著,说明东部城市注重通过提升第二、三产业质量,实现创新驱动发展。

(二)城市创新水平异质性

基于中国推行的创新型城市试点政策,本文以是否处于创新型城市试点名单为依据,将样本区分为创新型城市与非创新型城市。回归结果如表5列(1)和列(2)所示。列(1)中,“人才新政”的回归系数在1%水平上显著为正,而列(2)中,“人才新政”的回归系数在10%水平上显著为负。回归结果表明,处于国家创新型试点城市名单中的城市,得益于创新型试点政策,无论是创新配套设施、城市创新发展水平还是创新人才集聚力度均显著优于未处于该名单中的城市,对于已经实施创新试点政策的城市,“人才新政”的实施进一步提升了城市的人力资本水平,两项政策相辅相成,共同作用于城市创新发展。而未处于国家创新型试点城市名单中的城市,由于未享受到试点政策的改革红利,其创新发展的资金支持力度、配套措施建设、创新发展能力以及城市创新型人力资本水平均低于试点城市,尽管其参与人才争夺战,但由于政策支持力度不足及先天资源禀赋优势的欠缺,对于创新型人才的吸引力远远低于试点城市,由于试点城市得益于国家政策的优待,其推行“人才新政”的力度往往更大,而非试点城市虽然也实施“人才新政”,但受到政府财政支出的资金约束,其创新发展所需的资金支持难以兑现,非但不利于创新人才集聚,反而会在一定程度上抑制城市创新发展。

(三)城市等级异质性

不同等级的城市在经济发展水平、创新要素集聚、创新发展能力等多方面存在较大差异,为了评估“人才新政”在不同等级城市之间的政策效应,本文将样本区分为重点城市(将地级市归属直辖市、省会城市与副省级城市管辖的城市定义为重点城市)与非重点城市(将地级市归属直辖市、省会城市与副省级城市以外的一般城市管辖的城市定义为非重点城市)。重点城市往往是国家政策的先行者和主力军,相对于非重点城市,重点城市落实国家创新驱动发展战略的力度往往更强,对深化人才发展体制机制改革的响应更积极,因此,重点城市具有更强的人力资本水平、创新发展能力、创新资源配置效率。通过表5列(3)和列(4)的回归结果可知,“人才新政”存在显著的城市等级异质性。重点城市样本中,“人才新政”的回歸系数在1%水平上显著为正,非重点城市样本中,“人才新政”的回归系数不显著。可能的原因在于:重点城市作为区域经济发展战略的中心,由于走在政策改革的前列,对于“人才新政”的响应力度强于非重点城市,其政策效应显著优于非重点城市,重点城市深入落实人才引进政策,凭借创新要素集聚优势以及国家政策优势,通过创新人才集聚,提升城市创新能力,增强城市核心竞争力。而非重点城市由于对政策的响应力度不足,其政策推行及落实具有明显的滞后性,因此,“人才新政”对城市创新能力的政策效应在非重点城市样本中尚未显现。上述实证结果进一步论证了本文的H3。

六、結论与政策建议

(一)结论

创新是经济发展、社会进步的基点,提高城市创新能力是建设创新型国家的必由之路。现有研究表明,作为城市创新主体的人力资本,对城市创新能力的影响日益重要。近年来,各地政府纷纷出台一系列吸引人才、留住人才的政策(即“人才新政”),积极投身人才争夺战。为此,本文利用2009—2018 年中国270个地级市的相关面板数据,运用多期双重差分模型评估政策效应,实证检验了“人才新政”对城市创新能力的影响。主要结论如下:第一,“人才新政”显著推动了城市创新能力。该结论为各地政府推行人才引进政策提供了理论依据,提升城市创新能力,增强城市竞争力,关键在于提高城市人力资本水平。第二,“人才新政”通过提升各地科技投入水平从而提高城市创新能力。政府科技投入水平越高,城市创新能力越强。,在实践中,应当发挥政府对城市创新活动的引领作用,为创新活动提高资金支持及政策保障。第三,“人才新政”对城市创新能力的影响在城市内部存在显著的异质性。具体而言,创新型城市试点政策显著推动了东部城市的创新能力,但对中西部城市的影响不显著;对创新型城市的创新能力起到助推作用,“人才新政”与创新型城市试点政策相辅相成,共同作用于试点城市的创新水平,但对非创新型城市的创新能力在一定程度上产生抑制作用;对直辖市、省会城市和副省级城市管辖的重点城市创新水平的提升作用强于非重点城市。

(二)政策建议

随着“人才新政”的推进与深化,人力资本对城市创新发展的效应进一步凸显,城市经济高质量发展离不开人力资本素质的提升。因此,基于研究结论,提出如下政策建议:第一,总结实践经验,深入落实“人才新政”。各地政府应当深化人才发展体制机制改革,积极破除制约人才发展的体制机制障碍,打破体制内外壁垒,扫除身份差别障碍,实现各方面人才的顺畅流动。第二,重视人才质量,促进科技成果转化。城市在扩大高校招生规模的同时,应当将招生质量以及人才培养质量放在重要位置,产学研相结合,加快推进科研成果的应用,发挥高等教育对城市创新发展的促进作用。第三,优化人才发展软环境,打造人才集聚强磁场。各地政府在推行“人才新政”过程中,不仅要给予引进人才短期的物质福利,还应当注重优化人才发展软环境,不断提升城市文化建设、生态文明建设、公共服务建设,让各类人才引得进、留得住、流得动、用得好。第四,发挥市场的决定性作用,强化政府的保障性作用。在推行“人才新政”的过程中,各地应当充分发挥市场在人才资源配置中的决定性作用,最大限度激发人才活力,同时,政府加强保障,为城市创新活动提供充分的资金支持,缓解创新活动所面临的融资约束。第五,因地制宜推行政策,赋予特定城市特权。为了避免“孔雀东南飞”所带来的人力资本差异,国家应当重点关注中西部城市、非创新型城市以及非重点城市的可持续发展,给予政策倾斜,促使其实施更加积极有为的人才政策,促进区域间协调发展。

参考文献:

[1] 陈新明,萧鸣政,张睿超.城市“抢人大战”的政策特征、效力测度及优化建议[J].中国人力资源开发,2020,(5):59-69.

[2] 西奥多·W.舒尔茨.对人进行投资——人口质量经济学[M]. 吴珠华译,北京:首都经济贸易大学出版社,2002.

[3] Lucas, R.On the Mechanism of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1):184-198.

[4] Simon, J.Theory of Population and Economic Growth[M]. London:Basil Black Well, 1986.

[5] Romer, P.M.Endogenous Technological Change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5):71-102.

[6] Philippe,A.,Peter,H.A Model of Growth Through Creative Destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2):323-351.

[7] Walz,U.Innovation, Foreign Direct Investment and Growth[J]. Economica, 1997, 253 (64):63-79.

[8] 代谦,别朝霞.FDI、人力资本积累与经济增长[J].经济研究,2006,(4):15-27.

[9] 岳书敬.中国区域研发效率差异及其影响因素——基于省级区域面板数据的经验研究[J].科研管理,2008,(5):173-179.

[10] 黄茹,梁绮君,吕拉昌.城市人口结构与创新能力的关系——基于中国城市的实证分析[J].城市发展研究,2014,(9):84-91.

[11] 袁航,朱承亮.国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J].中国工业经济,2018,(8):60-77.

[12] 阮荣平,刘力,郑风田.人口流动对输出地人力资本影响研究[J].中国人口科学,2011,(1):83-91+112.

[13] Bruce,S., T.Who Co-Operates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis[J]. Research Policy, 2002, 31(6):947-967.

[14] Jakob, K., Jarle, M.R&D Investment Responses to R&D Subsidies: A Theoretical Analysis and a Micro Econometric Study[R]. Discussion Papers, 2011.

[15] 杨洋,魏江,罗来军.谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J].管理世界,2015,(1):75-86+98+188.

[16] 王猛,宣烨,陈启斐.创意阶层集聚、知识外部性与城市创新——来自20个大城市的证据[J].经济理论与经济管理,2016,(1):59-70.

[17] 张宗和,彭昌奇.区域技术创新能力影响因素的实证分析——基于全国30个省市区的面板数据[J].中国工业经济,2009,(11):35-44.

[18] 余泳泽.中国区域创新活动的“协同效应”与“挤占效应”——基于创新价值链视角的研究[J].中国工业经济,2015,(10):37-52.

[19] 孙早,席建成.中国式产业政策的实施效果:产业升级还是短期经济增长[J].中国工业经济,2015,(7):52-67.

[20] 寇宗来,刘学悦.中国城市和产业创新力报告2017[R].复旦大学产业发展研究中心,2017.

[21] 李婧,谭清美,白俊红.中国区域创新效率及其影响因素[J].中国人口·资源与环境,2009,(6): 142-147.

[22] 钱晓烨,迟巍,黎波.人力资本对我国区域创新及经济增长的影响——基于空间计量的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010,(4):107-121.

[23] Marianne,B.,Sendhi,M.Is There Discretion in Wage Seting? A Test Using Takeover Legislation[J]. The Rand Journal of Economics,1999,30(3):535-554.

[24] 薄文廣.外国直接投资对中国技术创新的影响——基于地区层面的研究[J].财经研究,2007,(6):4-17.

[25] 蒋伏心,王竹君,白俊红.环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J].中国工业经济,2013,(7):44-55.

[26] 余锦亮,卢洪友,朱耘婵.人口增长、生产效率与地方政府财政支出规模——理论及来自中国地级市的经验证据[J].财政研究,2018,(10): 42-54.

(责任编辑:巴红静)

Does the “New Talent Policy” promote the innovative development of cities?

A test based on data from prefecture-level cities in China

Lu Hong-you, Zhang Yi-meng and Zhu Yun-chan

(Wuhan University, Wuhan)

Abstract:Based on the exogenous quasi-natural experiment of “New Talent Policy”, this paper selects 270 prefecture-level cities from 2009 to 2018 as the research objects, uses the double difference method to empirically test the impact of talent introduction policies on urban innovation and development. Research has shown that the policy of “New Talent Policy” has a significant positive impact on urban innovation and development. Further analysis believes that after the implementation of the “New Talent Policy”, the local governments policy guidance to increase the level of investment in science and technology is an important reason for this incentive. The heterogeneity results show that the policy has significantly promoted the innovation capabilities of cities in the eastern region, innovative cities, municipalities, provincial capitals, and sub-provincial cities; it has no significant impact on cities in the central and western regions and general cities; however, it inhibits the innovation ability of non-innovative cities to a certain extent. Therefore, local governments should further implement the “New Talent Policy” to give full play to the role of human capital in promoting urban innovation and development and build a new national innovation system.

Ke ywords:New Talent Policy; City Innovation; Technology investment level; Multi-period double difference