蒽环类抗肿瘤药物致心脏毒性及其防治研究

达朝亮

甘肃省肿瘤医院,甘肃 兰州730050

近年来,我国肿瘤发病率不断增加,临床医生多使用蒽环类抗肿瘤药物进行治疗,蒽环类抗肿瘤药是一类重要抗癌药物,包括阿霉素与柔红霉素等。目前该类药物已广泛应用于临床,对肺癌、乳腺癌、淋巴瘤等多种恶性肿瘤患者均有疗效,具有抗瘤谱广、临床疗效高、对乏氧细胞同样有效等显著特点,是多种化疗方案的核心。既往研究显示,该类药物能够使患者获得良好的治疗效果,延长其生存期[1],但会增加患者心脏毒性事件的发生率,导致患者产生心脏血管疾病,造成严重的不良损伤。因此应对患者心脏毒性的影响进行探究,并且采取相应的措施进行防治[2-3]。本文将探讨抗肿瘤药物致心脏毒性及其防治的措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年4月到2018年12月我院收治的肿瘤患者90例,按照使用蒽环类抗肿瘤药物累积量(ANTH)将其分为高ANTH组(53例)与低ANTH组(37例)。高ANTH组男性29例,女性24例,平均年龄(56.5±4.9)岁,其中肺癌患者18例,乳腺癌患者19例,胃癌患者16例。低ANTH组男性20例,女性17例,平均年龄(56.9±5.1)岁,其中肺癌患者9例,乳腺癌患者10例,胃癌患者18例。两组患者的年龄、性别等基本资料均无差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 纳入标准:①均服用蒽环类抗肿瘤药物;②均签署知情同意书。排除标准:①治疗前已存在心脏疾病;②患有高血压疾病。

1.3 方法 患者均使用蒽环类抗肿瘤药物进行治疗,主要使用表柔比星、多柔比星、去甲柔红霉素、柔红霉素,高低组累积量划分标准如下:表柔比星为900mg/m2,多柔比星为450mg/m2,去甲柔红霉素为900mg/m2,柔红霉素为900mg/m2。治疗前后分别测定脑钠肽(BNP)、左室射血分数(LVEF)、左室短轴缩短率(LVFS)、左室舒张末期内径(LVEDd)、左室收缩末期内径(LVESd)的变化情况及心肌肌钙蛋白I(cTnI)及肌酐激酶同工酶(CK-MB)。cTnI测定:使用免疫化学发光法进行测定。CK-MB测定:采取免疫抑制法测定CK-MB。BNP测定:采取化学发光法测定BNP。使用心脏彩色多普勒超声对LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd进行测定。

1.4 观察指标 ①治疗前及治疗2年后的BNP、LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd的变化情况。②治疗2年后cTnI、CK-MB升高率情况。

1.5 统计学分析 采用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(±s)的形式表示,计数资料以率(%)的形式表示,分别使用t检验与χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组患者治疗前及治疗2年后BNP、LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd比较 相比较于治疗前,治疗2年后低ANTH组各指标差异均有统计学意义(P<0.05);高ANTH组的BNP、LVEDd、LVESd明显较高,LVEF、LVFS明显较低,相较于低ANTH组差异显著(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前及治疗2年后BNP、LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd比较(±s)

表1 两组患者治疗前及治疗2年后BNP、LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

?

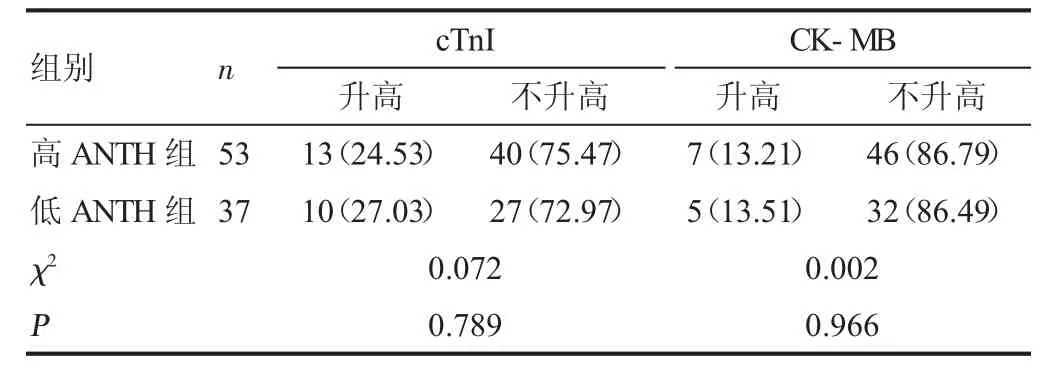

2.2 两组患者cTnI、CK-MB升高率比较 两组患者的cTnI与CK-MB升高率无差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者cTnI、CK-MB升高率比较[例(%)]

3 讨论

近年来肿瘤发病率不断增加,临床多使用蒽环类抗肿瘤药物进行治疗,虽能够获得良好的效果,但诸多患者会发生心脏毒性等不良事件,使得该类药物的使用范围受到较大限制。目前医生对于心脏毒性等不良事件的主要处理原则是早发现、早诊断、早治疗[4]。为有效明确心脏毒性情况,医生多对患者实施cTnI、心肌酶谱、脑钠肽等水平检测。心脏毒性主要包括慢性心脏毒性、急性心脏毒性和迟发性心脏毒性[5]。临床研究显示,当患者处于心肌缺氧或缺血等不良状态时,cTnI会进入血液中。目前关于蒽环类抗肿瘤药物导致心脏毒性的病理机制尚未统一定论,但研究显示,蒽环类抗肿瘤药物可经诸多途径使患者心肌细胞发生不同程度的坏死、凋亡或自噬,在该过程中cTnI会得到释放,当其达到一定水平后则能够反映患者的心脏损伤程度[6]。本研究结果显示,两组患者cTnI水平升高率无差异,提示cTnI的升高与ANTH无关,即便患者使用小剂量的蒽环类抗肿瘤药物,也会出现心脏毒性事件。

本研究结果显示,两组患者出现CK-MB、cTnI水平升高的患者例数无明显差异,分析原因在于研究人员对于ANTH的使用量进行了较为严格的控制,同时也说明ANTH不会对患者的CK-MB、cTnI水平产生不良影响。当心肌发生病变或坏死时,cTnI大量释放,并参与血液循环过程。目前临床中关于蒽环类抗肿瘤药物导致心脏毒性的病理机制尚未统一定论,但诸多研究表明,这类药物能够依据不同的方式对患者的心肌细胞产生影响,从而使其发生坏死、凋亡或自噬等情况。在此过程中,会释放出cTnI,cTnI的水平在一定程度上能够对患者心脏损伤的程度进行反映。而在本研究中两组患者出现CK-MB、cTnI水平升高的患者例数不存在明显差异,表明cTnI与ANTH不存在相关性。此外,本研究显示,治疗2年后,相较于低ANTH组患者,高ANTH组患者的BNP水平明显较高,提示随着ANTH的不断升高,患者的BNP水平也将随之升高,分析原因在于BNP是利钠肽系统的重要组成部分,具有良好的利钠、利尿与扩张血管的效果,若患者机体的容量压力负荷增加或出现心室扩张的不良情况,则BNP水平将会随之提升[7],由此提示蒽环类抗肿瘤药物对患者心室负荷产生较大的不良影响。

预防蒽环类抗肿瘤药物对肿瘤患者产生较大的不良影响,需要采取相应的措施如下:(1)治疗前,医生需要对患者的BNP、LVEF、LVFS、LVEDd、LVESd等指标进行精准检测,之后依据实际检测结果进行针对性用药;(2)临床医生需要对表柔比星、多柔比星、去甲柔红霉素、柔红霉素等药物的使用量进行严格限制;(3)对于有条件的医院,可为患者使用脂质体蒽环类药物,以便能够有效地提升临床治疗效果,降低不良事件的发生率[8];(4)需要加强药物干预,患者使用蒽环类药物的同时可为患者使用右丙亚胺等铁离子螯合剂,以便有效地降低心脏事件发生率。在患者治疗过程中,临床医生需要加强对患者的ANTH监测,若其水平大于300mg/m2,则需要及时为患者使用右丙亚胺药物;(5)患者使用蒽环类药物的同时,还可为患者使用黄酮类化合物与降脂药物等抗氧化剂,以便能够获得良好的抗氧化效果,降低蒽环类药物对心脏造成的不良损伤的程度,且黄酮类化合物与降脂药物等抗氧化剂将不会影响治疗效果。综上所述,蒽环类抗肿瘤药物会导致患者的心脏毒性增加,需要采取有效的措施进行防治。