断裂带同侧不同观测井水温变化特征

张亮娥,张建增,陈常俊,宫静芝,魏越超,范 磊

(1.太原地震监测中心站,太原 030025;2.太原大陆裂谷动力学 国家野外科学观测研究站,太原 030025)

0 引言

中国高精度水温观测开始于1985 年,截至2018 年水温测项达到358 项,取得了丰富的水温观测资料。水温观测记录到了大量的微动态信息,较为突出的有同震效应、“潮汐变化”、震前异常变化[1]。针对水温动态的复杂状况,一些学者开始清理和研究水温各类动态,认为观测井的特定层能够观测到“固体潮”[2-4],这种观测层一般是水温梯度较小段[5]。传感器的放置深度直接决定了井温微动态变化特征,所以充分了解观测井水温地质条件、井孔结构、井温度梯度是必要的[6-7]。

山西太原台位于交城断裂中段,台站现有两口流体观测井位于断裂下盘,一口井(晋7-1)井深750 m,另一口晋源井井深度270 m,二者相距100 m(图1)。太原台(晋7-1)观测井水温观测开始于2007 年,使用仪器为中国地震局地壳应力研究所研制生产的SWZ-1 型高精度温度计。仪器安装时按照规范要求对井水温温度梯度做了测量[8],传感器放置于井底(750 m)。多年观测表明,水温背景噪声小于0.03%,无明显日变化。2018 年10 月台站水温仪器更新改造,在井水温温度梯度测试时发现,传感器放置在100 m 时背景噪声与750 m 处一致,且具有“潮汐”日变化。

图1 晋7-1 井、晋源井位置图

为进一步了解该井不同深度水温变化的微动态特征,以及这些特征是否具有普适性,本文对晋7-1井和与其处于同一构造位置的晋源井进行不同深度、不小于24 h 的温度测量,并对两口观测井的温度梯度以及不同深度水温微动态特征进行对比分析。

1 观测井基本情况

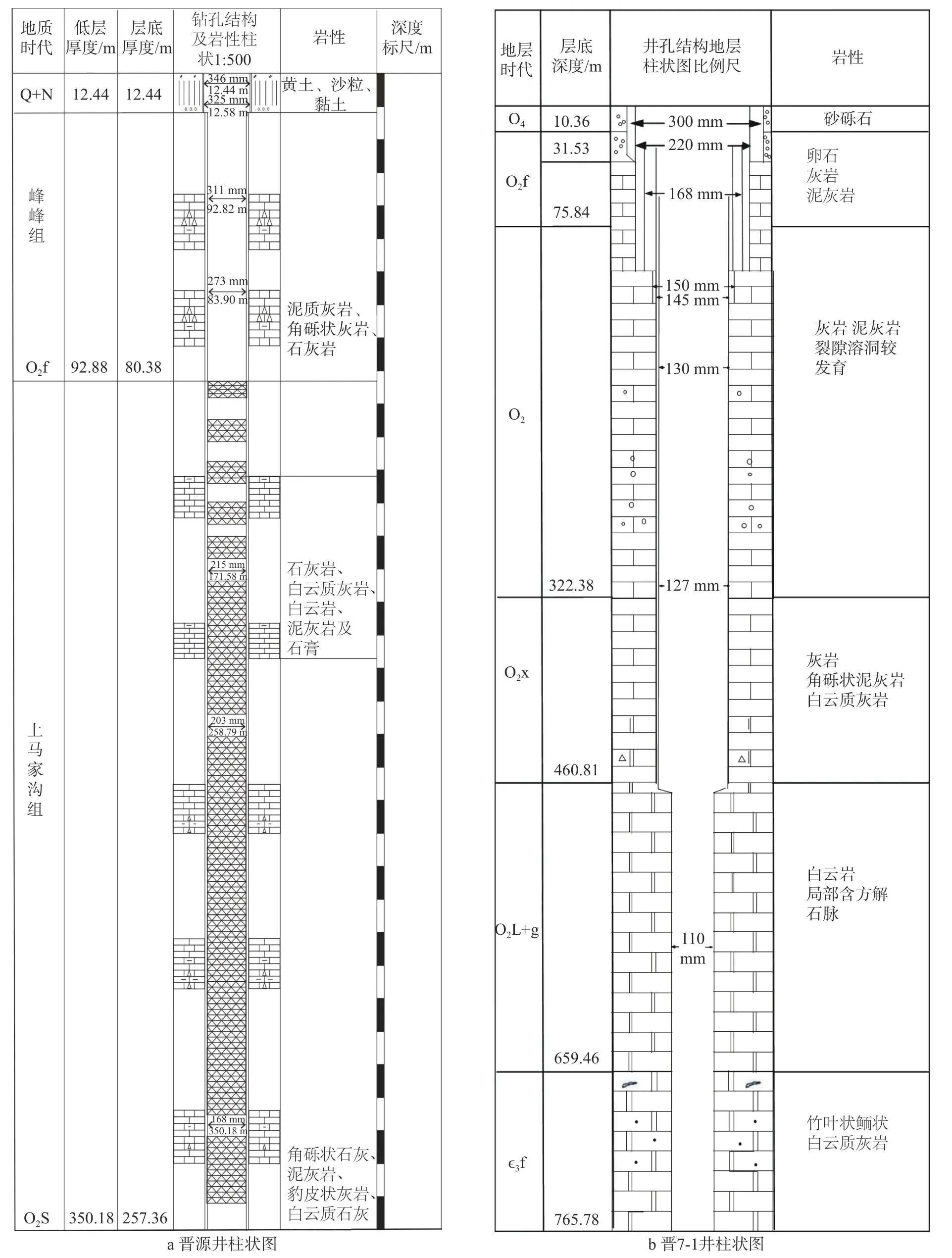

晋7-1 井位于太原市晋祠镇太原基准地震台北墙外(图1)。该井成井时间为1981 年,成井深度765.78 m,现有井深750 m,井口标高828 m,水位观测段在480 m 以下(图2)。1983 正式纳入华北井网,测项为井水位。2007 年,中国地震局“十五”项目增加了水温观测,使用仪器为中国地震局地壳应力所生产的“SZW-1A 型数字式温度计”。2018 年华北仪器更新项目,仪器更新为中国地震局地壳应力所生产的“SZW-Ⅱ型数字式温度计”。

图2 晋7-1 井、晋源井井孔柱状图

晋7-1 井位于交城断裂带晋祠段北端的下盘,明仙沟口间歇河河床中,北、西、南三面环山。含水层为奥陶系下统和寒武系上统的石灰岩、白云岩类,属碳酸岩类岩溶地下水。地下水的补给区为西北和西部山区,水的来源主要为大气降水和汾河上游渗漏。

晋源井位于台站院内(图1),该井为晋源区水资源办公室观测井,成井时间为2012 年,成井深度为350 m。晋源井与晋7-1 井相距约100 m,处于同一地质构造带。

2 井水温梯度与日变化动态对比分析

2.1 井水温梯度与日变化动态测量

晋源井水温梯度观测间隔为20 m,每个深度观测时间包含一个24 h 完整日,观测层的温度值为24 h的平均值。测试仪器采用中国地震局地壳应力所生产的“SZW-Ⅱ型数字式温度计”。

晋7-1 井温度梯度观测间隔为10~30 m 不等,每个深度的观测时间为30 min,取后10 min 的平均值作为该深度的温度值。同时对该井80~220 m 段做了20 m 间隔,其他段以50 m 的间隔做了观测时间大于24 h 的测量,观测其不同深度的日变化动态。

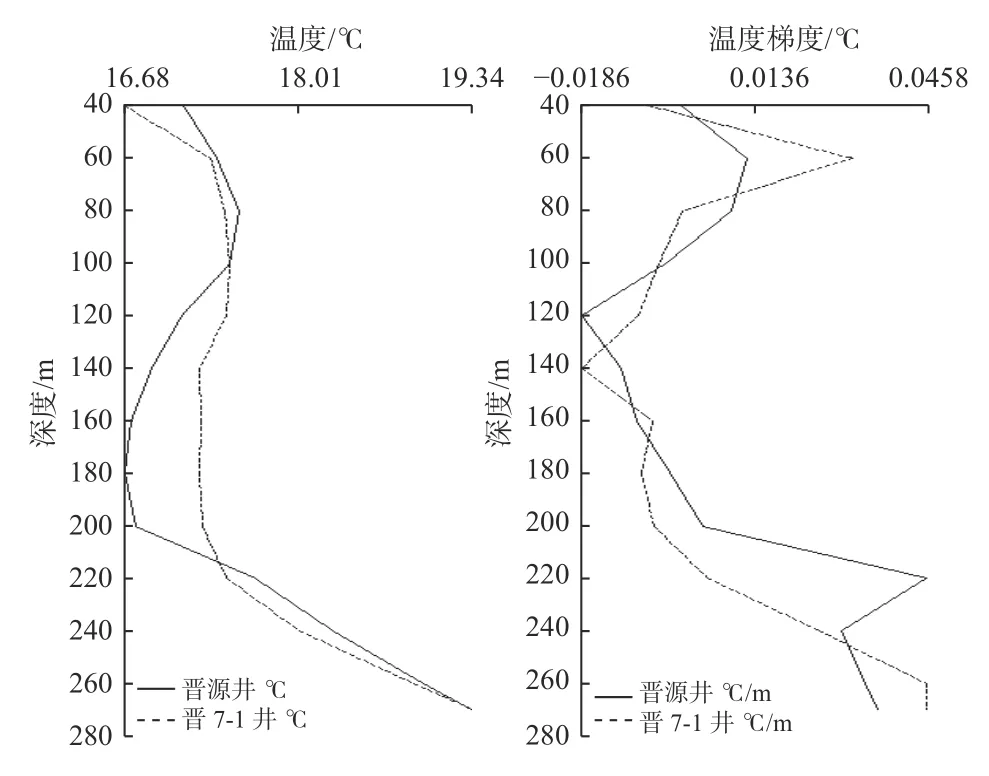

2.2 井水温梯度对比分析

图3 为晋源井温度与晋7-1 井温度梯度对比曲线图,两口井温度梯度总体一致,在100~200 m 范围为负梯度,温度梯度约-0.01 ℃/m,其余深度为正梯度,温度梯度在0.03~0.04 ℃/m。两口井不同深度绝对温度来看,在100~200 m 负梯度深度,晋源井温度小于晋7-1 井,而在其他深度范围内晋源井温度大于晋7-1 井,绝对温度差约0.15 ℃。随着深度的加深,在270 m 处,两井温度趋于一致。

图3 晋7-1 井、晋源井温度与温度梯度图

一些学者认为负梯度的存在是由地层岩性的热导率异常引起,比如凝灰岩、板岩其密度低,含水性弱,热阻大,热导率低,因而影响地温随深度的变化[4],也有学者认为是由井区附近自下而上的热流或自上而下冷水引起的,总之是由于井区特殊的水温地质构造引起[9]。经过分析认为,造成晋源井和晋7-1 井温度为负梯度的原因为后者。从晋7-1 井柱状图显示,该井在75 m 处裂隙发育,裂隙的发育造成内外水流交换的频繁,从而造成两口井该深度段温度为负梯度;晋源井92.82 m 之下均为水位观测层,该段正好位于裂隙发育段,水流交换频繁,而晋7-1 井观测层在480 m 以下,裂隙段对水流交换的影响低于晋源井,这是造成晋源井在负梯度深度范围绝对温度低于晋7-1 井的原因。

2.3 井水温日变化对比分析

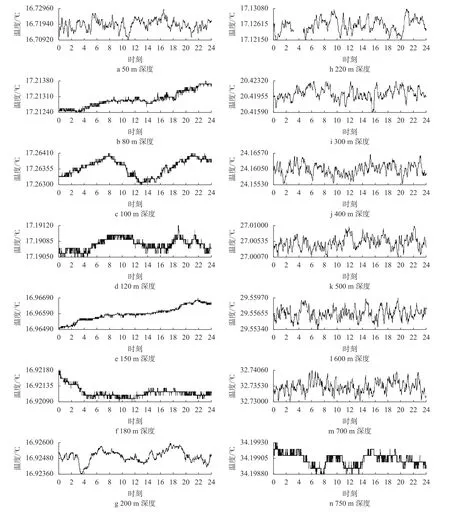

1)图4 为晋源井不同深度日变化曲线,整体看各深度变化平稳,无明显日变形态;在80~180 m 深度背景噪声小于其他深度;270 m 处井底背景噪声小于0.1 %℃,达到最小。晋7-1 井在80~180 m 深度背景噪声小于其他深度;100 m 深度日变化类似于“潮汐”,其他深度变化平稳,无明显日变化;750 m处井底背景噪声小于0.1 %℃,达到最小(图5)。

图4 晋源井不同深度温度日变化曲线图

2)晋源井80~180 m 平均绝对温度梯度0.008 ℃/m,其他深度平均温度梯度0.03 ℃/ m;晋7-1 井80~180 m 平均绝对温度梯度0.004 ℃/m,其他深度平均温度梯度0.03 ℃/m。两口井在80~180 m背景噪声小的原因是该深度温度梯度小于其他深度。关于水温“潮汐”变化,潮汐现象是井管内特定深度才可以反映,是一种次生效应[10]。当含水层受到压缩潮汐力发生变形,含水层中的地下水流入井筒,使得井水得到热水温度升高;反之当含水层受到膨胀潮汐力井水温降低,如此反复形成“潮汐”[11]。晋7-1 井在100 m 深度能记录到微弱的“潮汐”变化,是因该深度处于温度正负梯度转换,梯度接近于零,背景变化较小,对含水层地下水变化更为敏感;其次,太原台晋7-1 井水位潮汐日变化幅度只有3~5 cm,水位潮汐变化的大小与水温变化成正比,这是造成该井水温“潮汐”弱的原因。

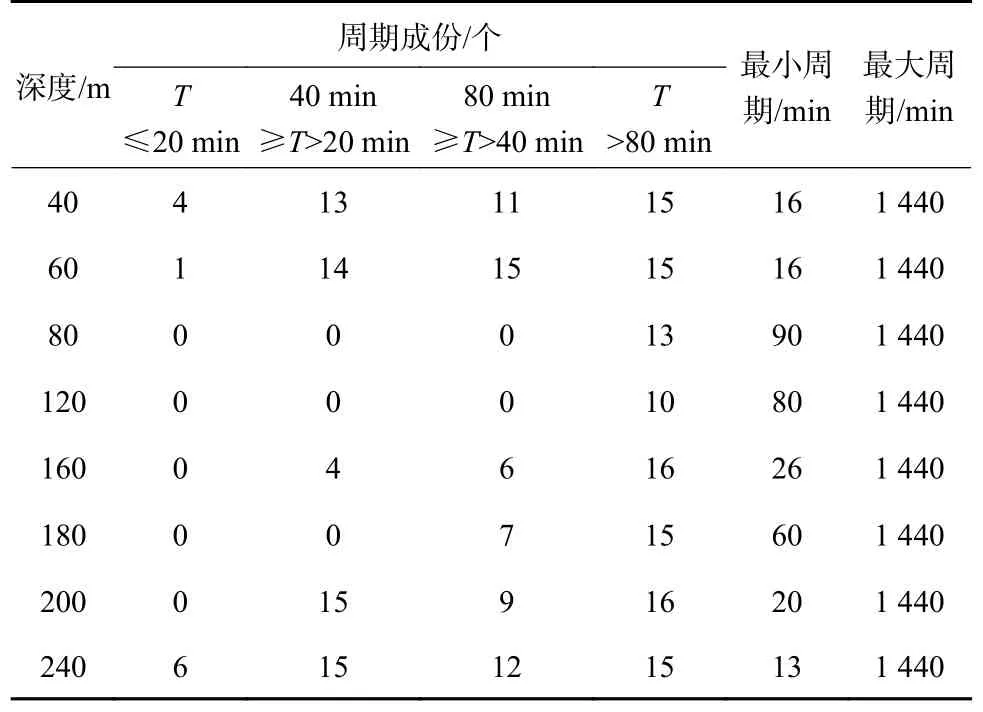

2.4 井水温日变化周期分析

测试仪器采用SZW-Ⅱ型水温仪,采样率1 次/min,能够记录到地球震动的多周期变化信息。从图4“晋源井”和图5“晋7-1 井”日变化曲线图来看,日变化包含的周期成分在正梯度和负梯度范围存在明显不同。采用“傅里叶分析去多个周期方法(该方法对日变化中幅度大于3 ℃的周期成分进行提取)”对不同深度日变化进行分析,结果表明:两口井在100~200 m 负梯度深度时,日变化中包含的周期成分相对简单,主要为大于80 min 的长周期成分,而在其他正梯度深度,日变化中包含周期成分丰富,最小周期小于20 min,而20~40 min 周期变化占到所有周期变化的一半以上(表1~2)。

表1 晋源井不同深度周期成份分析

表2 晋7-1 井不同深度周期成份分析

图5 晋7-1 井不同深度温度日变化曲线图

造成以上不同深度周期成分复杂程度不一的原因是井温度梯度的大小。表面上负梯度深度范围内周期成分相对单一,实际分析发现两口井100~200 m 的深度其负梯度的绝对值只有0.004 ℃/m 和0.008 ℃/m,而其他深度温度梯度绝对值达到0.03 ℃/m,也就是说传感器所在深度的温度梯度决定了其日变化形态,温度梯度大的观测层日变化中所含的周期成分丰富。

3 讨论与认识

通过对位于断裂带同侧的晋7-1 井与晋源井不同深度水温变化的对比分析,得出以下认识。

1)观测井所处位置的水文地质构造是决定井水温梯度的主要因素。晋7-1 井与晋源井虽然深度不一致,但其温度梯度变化趋势一致;两口井的绝对温度值随着井深度的增加,趋于一致。

2)观测井传感器所在位置的水温梯度是决定日变化形态的主要因素。水温梯度大,日变化中所包含的周期成分丰富。

3)井温度梯度与水温背景噪声成正比。对于同一口井井底、正负温度转换带或者是恒温井,这些温度梯度为零或近零点水温观测背景最小。

4)水温“潮汐”变化为次生变化,大小与水位“潮汐”相关,具有“潮汐”日变化的观测层温度梯度为零或近零点。

5)观测发现由于水温传感器同一深度两次放置,造成日变化前后的不一致,原因可能是井水温横向梯度的影响。一般来说,观测井的直径在十几公分,但投放水温传感器时无法控制其横向的准确位置,这是井水温横向梯度测量的难点。

6)根据“震台网函〔2016〕257 号关于印发《观测井水位校测与水温梯度测量要求(试行)》的通知”要求,观测井200~500 m 内测点间距为20 m,本实验中温度梯度的测量间隔的选择为20 m,观测井温度的日动态变化在千分之几,还不能对一些细节变化做出详细的解释。