剖宫产行为的人类学研究

——以川东G私立医院为例

李冬阳

(1.西南民族大学 民族学与社会学学院,四川 成都 610000;2.川北医学院 马克思主义学院,四川 南充 637000)

20世纪80年代末,除非遇到难产等紧急情况,中国农村女性以家庭分娩为主。为了提高农村住院分娩率,解决城乡妇幼健康发展不平衡,降低死亡率,国家于1995年颁布了《中国妇女发展纲要(1995—2000)》及《母婴保健法》,农村女性渐渐从家庭分娩转向到住院分娩,住院分娩率逐年上升,由1985年43.7%上升到2005年85.9%,2017年接近100%。(1)张学高:《中国卫生统计年鉴2018》,北京:中国协和医科大学出版社,2018年版,第219页。与此同时,2011年的全国多中心研究资料显示,我国的平均剖宫产率已至54.5%,东北地区达71.6%。(2)侯磊等:《全国剖宫产率变化及剖宫产指征构成比调查的多中心研究》,载《中华妇产科杂志》2014年第10期。按多数医院的报道,剖宫产率大约在40%~60%,个别地区甚至高达 80%以上。除了具有临床指征而必须施行手术的情况之外,剖宫产比例大大超过了世界卫生组织所规定的≤15%。2010年,国家提出了促进自然分娩、降低剖腹产率、保障母婴健康的要求,将剖腹产率和侧切率作为审核医院的重要指标,从行政层面干预孕产行为。(3)安姗姗:《出家门进入社会:孕产行为集约化进程中国家与妇女的互动》,载《浙江学刊》2020年第6期。2015年后,城市的剖宫产率开始下降,但农村的剖宫产率仍在逐年增加。(4)Li H, Hellerstein S, Zhou Y, Liu J, Blustein J..Trends in cesarean delivery rates in China,2008-2018.JAMA,2020,323(1):P89~91。从医学层面看,剖宫产作为一项产科手术,是处理高危妊娠、难产、抢救母婴生命的有效手段。但是对于无剖宫产指征的孕产妇来说,正常分娩比剖宫产更安全,孕产妇恢复更快且远期并发症更少,消耗的卫生资源也更少,是更好的分娩方式。(5)肖倩等:《四川省民族地区贫困县与非民族地区贫困县产妇住院分娩费用研究》,载《现代预防医学》2020年第4期。但这一优点却被没有充分了解剖宫产潜在危险、更多只是为了规避自然分娩风险和痛苦的无医学指征剖宫产孕产妇所忽略。与顺产相比较,剖宫产存在着产后子宫复旧及恶露持续时间明显延长、新生儿呼吸系统疾病、败血症及病理性黄疸率高等不良反应。(6)饶琳,夏海鸥:《无剖宫产指征产妇不同分娩方式住院费用的分析》,载《中国卫生资源》2013年第6期。同时,剖宫产的费用也高于自然分娩,2020年,四川非民族贫困县剖宫产的住院总费用比阴道分娩高66.9%。(7)肖倩等:《四川省民族地区贫困县与非民族地区贫困县产妇住院分娩费用研究》,载《现代预防医学》2020年第4期。是什么原因导致这种变化发生的?本文通过对分娩女性及其家属、相关医务人员的访谈,兼顾主客位视角,探讨其成因。

一、相关研究回顾

临床医学和公共卫生管理学科主要从医学、技术手段和社会因素三个维度对剖宫产行为开展研究,从技术层面对“剖宫产术”的存在现状和发生原因、(8)张为远:《中国大陆剖宫产状况大数据调查的启示》,载《中国实用妇科与产科杂志》2018年第1期。剖宫产率问题、(9)崔好胜,李宏田:《1993-2005年中国南方部分地区经产妇剖宫产和孕妇要求剖宫产率变化趋势》,载《北京大学学报》,2013年第4期。手术利弊及术后并发症(10)李素芬,杨鹰:《剖宫产术前子宫动脉置管术中行栓塞术对防治凶险性前置胎盘产后出血的疗效评价》,载《第三军医大学学报》2015年第9期。等问题进行了探讨。公共卫生学者普遍认为,受到诸如手术风险降低、手术指征放宽、产科医生缺乏助产技术等医学因素影响,导致剖宫产率上升和剖宫产手术滥用现象发生。

从医学社会学角度看,有学者认为医疗机构追求经济利益、高龄产妇增加、产妇及其家属对剖腹产的认识变化等是主因,其根源则是市场化改革带来的社会转型及生育医学化;(11)郇建立,田阳:《剖腹产滥用的发生机制: 从市场化改革到生育医学化———基于河北省 S 县 P 医院的调查与分析》,载《社会科学》2014年第12期。从女权主义和消费社会理论视角进行研究的学者认为,女性受广告媒体宣传剖宫产有助于保持产后体形,导致一些孕产妇选择了剖宫产;(12)武傲男:《当代中国女性身体的医疗化——以N村分娩行为为例》,山东大学硕士学位论文,2016年。还有研究者强调权力在剖宫产行为发生中发挥了重要作用,认为身体、权力和医疗化共同促成了剖宫产手术,在传统父权、医疗专业以及权力联手干预下,女性基本失去了选择分娩方式自主性,更多是由权力和医疗话语决定;(13)范燕燕,林晓珊:《“正常”分娩:剖腹产场域中的身体、权力与医疗化》,载《青年研究》2014年第3期。有的通过对中国妇幼健康70年孕产行为集约化的四阶段变迁情况的分析,强调中国妇女的孕产行为受到产妇客户需求、生物技术、医务资源、服务产品、利益价格等多种因素的互动影响而形成,可视作“商品交换双方”(即医患双方)认可的分娩方案;(14)安姗姗:《出家门进入社会:孕产行为集约化进程中国家与妇女的互动》,载《浙江学刊》2020年第6期。有的认为怕痛是产妇选择分娩方式的直接因素,但背后隐藏着政策、科学、安全及其他行动主体的影响力;(15)刘媛媛:《面对疼痛的自己:女性文学视野下的女性与生育》,载《妇女研究论丛》2011年第1期。疼痛体验与产科医疗环境、剖腹产决策过程、医院对产妇态度有关;(16)陶艳兰:《产科医生遇上“怕疼”产妇?——中国女性生产经历的身体政治》,载《妇女研究论丛》2012年第1期。在是否行剖宫产的决定中,产科医生、产妇丈夫及朋友等角色都有影响力,但其中影响力最大的是产妇的丈夫,医生次之。(17)黄春春:《生命诞生的转型——“关于剖腹产的社会人类学研究”》,南京大学硕士学位论文,2012年。

上述研究成果分别从制度、社会环境、经济发展以及不同行为主体等方面讨论了中国剖宫产比例较高的原因,指出了剖宫产术与市场经济下医院追求经济利益、医生规避医疗风险等的关系,但是缺乏对产妇选择分娩场所、分娩方式的态度变化过程和动机的深入访谈,缺乏更多基于不同区域社会文化中的产妇的比较个案。对于20世纪80年代后成长起来的年轻一代女性,其成长经历、家庭环境和地位、生活观念等的变化如何投射凝聚为自然分娩中“疼痛”的生理感知、主动选择剖宫产术等的变化过程,并未给予充分关注。

阎云翔认为,作为独立个体的个人形象的形成与社会发展、私人生活的转型密切相关。在过去半个世纪里,中国农民的私人生活经历了双重转型,这一转型的核心在于个人作为独立主体的兴起。(18)[美]阎云翔:《私人生活的变革》,龚小夏译,上海:上海书店出版社,2009年版。凯博文指出,疾病和精神苦痛在很大程度上都是个体在地方文化系统中的位置,特别是关系网络造成的后果。(19)[美]凯博文:《苦痛和疾病的社会根源》,郭金华译,上海:三联书店,2008年版。受上述研究的启发,笔者着重考察了女性作为独立个体的观念形成和行为实践过程,将女性分娩“疼痛”的生理感知置于地方文化系统中进行讨论,以揭示影响女性分娩行为方式选择背后的关系网络和社会文化因素。

二、G医院及到院分娩概况

2018年开始,带着是何原因形塑着产妇的“疼痛”观念以及选择剖宫产手术等问题,笔者对川东P县私立医院G(以下简称“G医院”)的产妇进行了实地调查。

G医院位于川东P县。该县以农业经济为主,近些年来,水电能源、机械冶金、丝纺服装、农产品加工等产业发展较快。自20世纪90年代以来,由于人口跨区流动、劳务输出比例逐年上升,当地人的收入得到了明显提升,“输出一人,脱贫一户”的效果非常明显。1994年,当地外出劳动力年均收人达3500元左右的占20.7%,2000元左右的占10%,3000元左右的占69.3%。(20)伏文超:《第三冲击波》,载《农村经济》1994年第10期。到2008年,26万农村劳动力中,有20.6万人卷入民工潮。(21)本数据由川东P县人社局提供。人口流动既改变了当地人口的职业、收入、家庭结构和规模,同时导致外出务工人员的观念和生活习惯发生了较大变化。

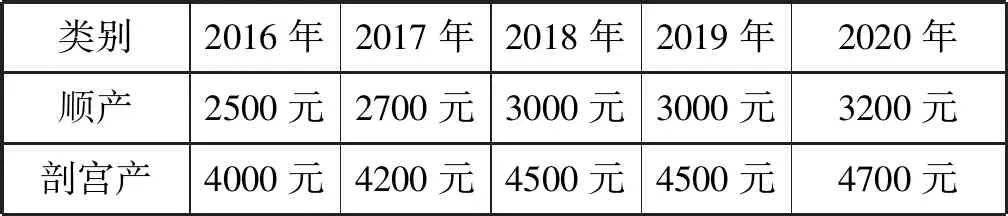

G医院成立于2002年,属国家认定的非营利民营医院,具有二级乙等医院资质。医院开设有内外科、妇产科、儿科等16个科室,其中,妇产科和骨伤治疗科为特色科室。医院有床位20张,到院分娩的产妇年龄20-26岁的约占90%,27岁以上的约占10%。据G医院医生介绍,这些产妇有15%左右在单位上班,45%左右做一些零散的工作,人均月收入在2500元到5000元之间。该院近五年的剖宫产率一直维持在60%左右(见表1)。

表1 G医院剖宫产率(22)资料来源于G医院信息科。

该院的自然分娩住院时间在2到3天,剖宫产住院时间在5到7天。近5年中,自然分娩与剖宫产的费用相差1500元左右,这两种分娩方式的费用不包含产妇在生产过程中发生难产、大出血等异常情况(见表2)。

表2 G医院产科妇女生产的总费用报表(23)资料来源于G医院信息科。

三、孕产妇的孕产行为、生理感知与女性地位

(一)在家分娩:被动忍受与苦难人生

1994年,中国城市初步完成产妇住院分娩的任务,而在大部分农村地区,女性受生育文化传统的影响,除非出现紧急情况不得不到医院进行分娩之外,P县农村孕产妇主要选择在家里分娩。调查发现,在家分娩的生理感知中渗透了妇女对时代、技术、女性地位的感知和回忆。

案例1:(24)访谈对象:YF,产妇,访谈时间:2012年6月12日,访谈地点:G医院。出于对具体医院和人名隐私进行保护,本文所涉及到的真实名称均经过处理。杨芳是P县本地人,从小在乡下长大,上过大学。29岁时在医院通过剖宫产术生下她的女儿。据杨芳说,她小时候就经常听奶奶讲生孩子的事情。奶奶生过十个小孩,每一次都是奶奶一个人在家里自行操作的。奶奶讲她如何跪在地下痛苦地生产,每一次“衣包子”(胎盘)出来后,血紧接着就会哗哗地流“半盆”,生小孩的过程就像几把刀子在肚子上绞……说得最多的一句话就是“儿奔生,娘奔死”。同时,杨芳还从奶奶和妈妈那里听到了她妈妈生她的过程:“生你的时候啊,从头一天的白天就开始生,直到第二天晚上十二点才生出来,结婚的床架子都拉断了,好造孽 哦…… ”。奶奶和妈妈的讲述给她留下了深刻的记忆:分娩是极其“痛苦”的事情。杨芳的奶奶生了十个孩子,都是自然分娩;她的妈妈生了三个孩子,前两个孩子都是在家里请接生婆生的,只是因为弟弟体重严重超标,妈妈生不下来,不得不到医院行剖宫产术。

这种自行自然分娩的女性身体感知,以独自一人操作整个生产过程、鲜血、造孽等话语表现出来,反映的是对过去因生活条件差、缺乏现代医疗条件和女性在生育中的无奈选择,有关身体的“痛苦”记忆背后隐含的技术、经济和社会身份等象征,都化为直接的疼痛感表达出来。杨芳由此而获得的关于分娩都是“痛苦”的印象,促使她选择了剖宫产术。

(二)住院与自然分娩

2002年,P县农村孕产妇选择到县医院、县妇幼保健院进行分娩的人数增多。此时这段时间,由于相关机构对公立医院的管理较为规范严格,孕产妇大多采取自然分娩方式。

案例2:(25)访谈对象:ZJ,访谈时间:2019年6月18日。张姐今年44岁,一直在P县生活,2002年初通过顺产生下女儿。据她讲,当时生孩子都是在发作后才住进县医院准备分娩的,因为那时也没有几家私立医院可供选择。当时除了那些实在生不下来的外,行剖宫产的孕产妇比较少,没听说哪个孕妇自己主动说要剖宫产的。无论是老公,还是家里人,都没说什么剖宫产,我们都是顺其自然地分娩就是了。

此后,随着市场化的深入以及全社会推行的医疗改革不断发展,新农合政策出台等原因,公立医院资源日趋紧张,私立医院应运而生。

(三)剖宫产与逃避痛苦

2005年前后,伴随着农民进城务工人数不断增加,为了解决农民就医问题,国家出台了新农合政策并不断推进和完善医疗制度改革,城市里的私立医院出现并呈现出渐增的趋势,大大丰富了医疗资源,就医难的问题得到一定程度缓解。就妇产科而言,前往公立医院和私立医院进行分娩的农民孕产妇人数明显增加。也就是从这个时候起,孕产妇的分娩方式开始从自然分娩为主向高剖宫产术率转变。这种转变,在一定程度上反映了女性意识的自觉和强化,表现出孕产女性不再是简单、单向地把自己的身体全权交给医院和医生,更多地开始参与甚至主导关于自己身体的处置权。这一时期的孕产妇多出生于20世纪80年代,生第一胎时的年龄也不大。因为求学、外出务工等原因,她们大多是离开农村家庭在外生活打拼,来自于长辈的训诫和教导相对较少,母亲及女性长辈也无法面对面传授给她们在家分娩的经验,她们的孕产知识和分娩印象多来自幼年时听到的长辈讲述,或者是年龄相仿、已有孕产经历的女性同伴的解说,或者是自己阅读获取相关信息。对于这些孕产妇来说,分娩时的医院环境是陌生的,手术室是冷冰冰的。除了医生和助产士外,身边没有亲人朋友的陪伴和鼓励。对分娩的认识,易受老人们讲述的“痛苦回忆”影响,在分娩中,只要感到各种因素叠加而致的“疼痛”感加剧,产妇就会主动要求采取剖宫产。

案例1中的杨芳主动选择剖宫产,与陪闺蜜在医院里生孩子有关,她曾经目睹了闺蜜的生产过程。

她说,“闺蜜从发作到孩子出生,大概花了近三十个小时,生产的前十几个小时中,产痛的程度越来越重。闺蜜的性格比较外向,疼痛时大声叫喊,整层楼都可以听见,没过多久就大汗淋漓了。这样没坚持多久,闺蜜便强烈地要求医生为她做剖宫产手术。助产士还嘱咐她好几次不能一直这么叫喊,否则力气消耗过大,会影响生产。后来虽然打了无痛分娩的麻醉,但由于麻醉得较晚,基本上没有止痛效果。随着子宫收缩频率加快,疼痛也越来越明显,子宫口开三指,被转入待产室,然而过程并不顺利。尽管已经筋疲力尽,但闺蜜仍然要在助产士的命令下自己生:一会儿坐在手术台上生,一会儿下蹲用力,一会儿双手吊在双杠上下蹲使劲……”(26)访谈对象:YF,产妇,访谈时间:2018年10月12日。。

案例3:(27)访谈对象:CXE,访谈时间:2018年11月6日。2005年,陈雪儿20岁时生下了第一个孩子。据她说,当时她非常年轻,什么也不懂,选择了私立医院生孩子,几小时后,她感觉痛得受不了,就向主管医生提出了要做剖宫产手术。

案例4:(28)访谈对象:XX,访谈时间:2018年11月7日。小肖,33岁,分别在2009年、2016年做过剖宫产。她说:从怀孕第一胎开始就打算剖腹产,因为剖腹产打了麻药后直接手术,娃儿就取出来了,自己很怕痛,感觉生不出来。当时我生孩子时还比较年轻,最主要的想法就是不想挨痛,我能想象顺产的那种痛。生老大的时候痛了一会儿,我立即要求医生给我手术,医生便让家属过去签字,然后就给我安排了手术。生老二的时候,我们都没有问医生,入院就直接预约了要剖。她的一位同事,第一个是顺产的,她说痛得很,生第二个的时候直接就剖了。另外两个同事,一个是因为之前有过宫外孕,生孩子直接就剖腹的;另一个是因为早产剖的。还有5个女的,全部都是剖腹的,都是害怕痛。

不论是杨芳及她的闺蜜,甚至医院的产科护士均为80、90后年轻女性,她们大多没有像老一辈人那样或坚持、或勇敢、或“无奈”地接受自然分娩。她们离开家乡独自生活,培育了独立的个性。缘于长辈的“受罪、造孽”的感知,亲眼目睹生孩子的“痛苦”过程,杨芳不接受自然分娩,依然选择了去一家可以自主选择剖宫产的医院生产。这样的认知、生活和成长经历,在20世纪80年后出生的女性中有一定代表性。

(四)剖宫产与女性地位象征

国家对剖宫产术的管理规范且严格,力求降低过高的剖宫产率。公立医院较为严格地执行国家的管理规定,剖宫产术得到有效控制。但是,由于私立医院的性质、收入及规避医疗风险等存在着特殊性,再加上选择剖宫产术的孕产妇较多,因此私立医院的剖宫产率一直比较高。在P县人眼中,G医院属于“生意比较好”的医院,一家公立医院剖宫产技术好的妇产科医生就被挖到了G医院,专程来找这位医生做剖宫产的孕产妇比较多。

随着城市化进程的加快,农村人口向城市流动成为一种趋势,进城务工的女性选择工作单位所在城市分娩以享受城镇产科医院丰富的医疗资源和医务人员服务,住院分娩成为农村妇女转身为城市妇女的象征符号。(29)安姗姗:《走出家门进入社会:孕产行为集约化进程中国家与妇女的互动》,载《浙江学刊》2020年第6期。加之年轻女性的私人生活转向了个体选择的时代,她们的经济收入、家庭地位也发生变化,夫方家庭再也不能主宰孕产妇对分娩方式的选择。选择何种生育方式,成为衡量媳妇自主性,评价媳妇在夫方家庭中地位的重要象征之一。

案例1中杨芳的父亲说他并不担心女儿生孩子的问题,因为女儿和女婿之前是同学,都是受过高等教育的,工作都还不错,我女婿对我女儿挺不错,我们还是很满意,家里什么事情都是女儿做主,女儿的婆婆是农村来的,管不了那些事,我根本不用担心女儿在婆家会受欺负,他们自己能做主。(30)访谈对象:YFFQ,产妇父亲,访谈时间:2012年10月4日。杨芳闺蜜的婆婆是农村妇女,儿子、媳妇的学历和工作单位都不错,因此,婆婆对儿媳的分娩方式没有任何要求,表示一切遵从儿子、媳妇的决定。(31)访谈对象:YF,产妇,访谈时间:2018年10月12日。案例4中的小肖说,老公支持我的想法,想怎么生就怎么生,婆婆是农村妇女,她啥都不管的。(32)访谈对象:XX,访谈时间:2018年11月7日。

在G医院中,产妇的丈夫及所在家庭成员没有过多要求,多由产妇自己决定,这与产妇的学历、能力、对家庭贡献等因素有关。因此,肚皮是“婆家的”情形已经在很大程度上发生了改变,产妇在生产过程中获得了较大的自主权。

案例3中的陈雪儿和丈夫都是中专生,在外打工且收入非常微薄的时候生育了第一胎。当时,她的婆婆比较强势,坚决要她顺产,因为婆婆担心如果第一胎剖了之后生了个女儿,会影响到第二胎的生育,而且他们需要公婆帮忙带孩子,于是只能听从婆婆的意见。第一胎生产过程并不顺利,据她说,一辈子都不想生孩子了。五年后,他们各自都做起了生意,陈雪儿靠自己的努力开了一家诊所、药房,事业发展势头良好。生第二胎时,一进医院她就向医生提出了要做剖宫产术的要求,这时候她的婆婆提的要求已经不起作用了,所以根本就没有再要求她顺产。(33)访谈对象:CXE,访谈时间:2018年11月6日。

案例5:(34)观察地点:G医院产科,观察时间:2012年10月4日。G医院产科病房里,一位“见红”的25岁孕妇JUK在病床上待产。产妇的老公在外地做生意,没有在场,入院的各种手续是由她的婆婆和小姑子办理。产妇对于生孩子没有多的印象和要求,她的婆婆也没有向医生提出分娩方式的要求。这天中午,孕妇的妈妈从乡下火急火燎地赶到了医院,在病房里,她看到了刚开始产痛的女儿,很生气,冲着女儿的婆婆大声呵斥:“我女儿给你家生娃儿,为啥不给我女儿剖腹产?(35)“剖腹产”:当地人对“剖宫产术”普遍的叫法。她哪有办法自己生哦,那是多恼火的事情,不得行,必须马上给她做剖腹产!马上去把医生喊过来!”JUK的婆婆听到亲家妈妈的强势要求,就去把医生请来,表达了做手术的要求,又去交费处补交了三千块钱。医生非常爽快地开始了术前准备。

案例6:(36)访谈对象:XY,产妇,访谈时间:2012年8月21日。小叶是80后,独生子女,两次分娩都是剖宫产,两个孩子也都是婆婆帮她带,她不用做家务事,用她自己的话说,“连醋瓶子倒了都不会捡起来。”在怀孕期间,小叶基本只吃几十块一斤的进口水果,她说现在的水果真贵,买两三样就几百块,不过管他呢,怀孩子的时候还是要吃点好的水果。小叶在生第一个孩子时,进医院不久宫口很快就开了4-5cm,小孩即将出生。她在医院里大声嚷嚷“我受不了啦,我实在没法再坚持下去了,我一定要剖,赶紧喊医生过来给我做手术取出来哦。”现在生第二个小孩则是直接要求医生行剖宫产术。

在这些案例中,夫家对儿媳妇选择分娩方式的影响是极其微小的,而孕产妇在为自己身体作决策时表现出了充分的自主权力。另外,医学技术的进步也是孕妇自主选择生产方式获得家人支持比较重要的原因之一。

(五)放大的技术优势与掩盖的问题

在选择剖宫产术的过程中,对剖宫产术技术安全的认可是各方接纳剖宫产术的认知基础,而“害怕生产过程中的疼痛”则是产妇选择剖宫产手术的首要原因。孕产妇父母辈对于过去生孩子的苦难记忆和对剖宫产技术的信心,是他们支持女儿做剖宫产术的根本原因。

案例7:(37)访谈对象:YFFQ,产妇父亲,访谈时间:2012年10月4日。一位来医院看望刚刚通过剖宫产手术生下孩子的孕产妇的父亲说,“做手术生孩子还是要好一些,因为安全些,像我妈妈那一代人都是在家里自己生,安全没有保障。她生了六个孩子,死了两个,有一个是生下来没多久就死了,同样情况的在我们那里还有几个。我岳父找的头一个老婆,生第一个娃娃时和娃娃一起难产死了。我们那有一家,九几年在家里生孩子,生了两天都没有生下来,那时候没有车子,最后送到医院去晚了,娃儿长到两岁不会说话,带去医院看了是个傻子,现在十几岁了生活还完全不能自理,她妈妈现在四十几了啥事没做,一天守着照顾那个傻娃儿。”

如果说医院追求经济利益和医生规避医疗风险是导致剖宫产率高的外部因素,那么,产妇的主动要求则是内部因素。案例5中产妇母亲的生产经历和观念对选择手术的行为起着决定性作用:其一,产妇的妈妈声色俱厉的要求女儿行剖宫产,其目的显然是要保护她的女儿,说明她认为生孩子的过程是很非常痛苦的,剖宫产能够帮助她的女儿免除这种“恼火”的体验。其二,分娩过程中看得到的痉挛痛和听得到的惨叫是“恼火”,这种状态一般要持续十几小时甚至几十小时。而“不恼火”则是用时短、经麻醉后胎儿被顺利取出的过程,但是孕产妇及其亲属却不知剖宫产将可能造成的各种后遗症。其三,产妇的妈妈这种主动要求行手术的观念与“动刀子”的思想是相冲突的。笔者在医院临床五年的实习、工作过程中,常见到这样的情景:病人哪怕是行很小的伤口手术,都会被病人及家属认为那是“动过刀子”的。比如胆囊结石术后腹壁会留有2-3个长约1cm的穿刺孔,其家属和来看望的亲友都会反复嘱咐病人:“你这个毕竟是动了刀子的,开了腹的,一定要好好休养,千万大意不得哦!”显然,在她们的观念中,能不动刀子就尽量不动刀子的观念与现代医院中主动要求动刀子的观念形成了明显的冲突。促使产妇及家属作出动刀子的决定,在于他们试图寻找一种方式去替代那个痛苦的过程。这种转变提醒我们,不仅要关注人们先前过“苦日子”时的行为方式和心态,同时也要关注生计转型之后“好日子”带来的不适:因为过往的经历导致了另一种生物—社会文化的错位。(38)余成普:《中国农村疾病谱的变迁及其解释框架》,载《中国社会科学》2019年第9期。于是,手术成为了她们解脱“苦难”的方式。

四、私立医院与剖宫产术

(一)对管理规定的巧妙规避

剖宫产率是各家医院必须控制的指标,公立医院特别是大型三甲医院通常都能严格遵守规定,但是一些小型公立医院以及大多数的私立医院对这一规定的遵守情况则相对宽泛。在笔者对南充市一家医学院附属医院(三级甲等医院)的产科医生的访谈中,这位医生说:“我们医院的高剖宫产率(一直在70-80%)只能说明一个方面的问题,就是我们接受的大多是高危产妇,周边的几个市级医院,比如巴中、广元、达州,遇到像前置胎盘这种情况的剖宫产术都不敢做,医院只有让孕妇转到我们这里来做,所以我们平常做这些手术都忙不过来,那些没有手术指征的产妇我们根本没有床位做。私立医院的剖宫产手术才做得多,人家也很愿意做。”(39)访谈对象:LNY,产科医生,访谈时间:2018年12月25日。

案例1中杨芳的闺蜜及其老公强烈要求行剖宫产术,助产师检查后向他们解释说,医院严格控制剖宫产手术比例,没有手术指征就不能为产妇行剖宫产手术。情急之中,夫妇俩与助产士发生了口嘴冲突,但院方坚持以遵守规定为由拒绝了产妇夫妇的要求。(40)访谈对象:YF,产妇,访谈时间:2012年6月12日。

案例8:(41)访谈对象:XG,访谈时间:2019年7月12日。小戈生产时26岁,2008年生产时选择了一家省里的公立医院。“一到医院,我就跟医生说要剖,当时医生不同意,态度严肃地告诉我说:“你这么年轻可以自己生,为啥要手术?”我没有办法了,只有自己生,结果把我害惨了,从当天下午六点多进医院就开始痛,一直痛到第二天早上八点多,由于宫口才开了一指,他们仔细检查了我的身体说我的羊水已经污染了,胎儿可能存在缺氧情况,要马上做手术,所以折腾了一晚上最后还是剖的。”

由于公立医院对剖宫产手术控制较严,这就使一些知晓情况的孕妇有意识地选择私立医院分娩。

(一)“以病人为中心或主导”规避管理规定

杨芳根据从奶奶和妈妈那里得到的分娩知识和印象以及闺蜜的分娩经历带给她的经验,早早就想好了自己分娩一定要去私立医院完成,她认为公立医院不能很好的为患者提供她们想要的“服务”,而私立医院则能按照孕妇的想法和要求自由选择分娩的方式,“以病人为中心或主导”的服务要求,成为私立医院规避有关管理规定的“合情合理”的理由。

笔者与G医院的产科医生交流有关孕产妇是否主动选择手术的问题时,医生说:“一般情况下,我们不会主动建议她们剖宫产,但是她们主动提出来了,我们都会给她们做。我们这里遇到的高危产妇比较少,有危险的都是去公立医院或者更大的医院。很多产妇来我们这里都说害怕痛,为的就是不想受罪,这个在很多公立医院是体验不到的待遇,而我们会尽量尊重她们自己的选择……”(42)访谈对象:CKD,产科医生,访谈时间:2018年12月28日。。

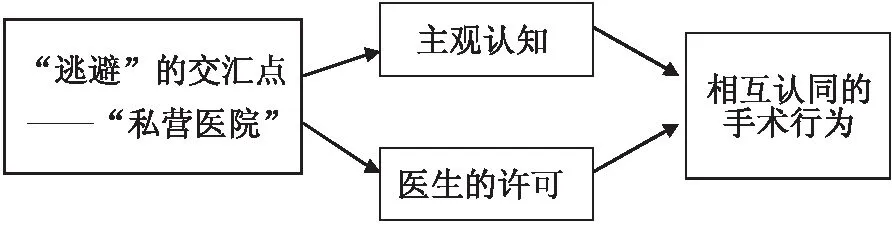

虽然孕产妇及其亲属都知道国家提倡孕产妇选择自然顺产的号召,而且国家还针对顺产者寄予一定的补贴,顺产费用远远低于剖宫产分娩。但是,为了规避分娩的“痛苦”,知情的孕产妇们还是倾向于选择剖宫产。这种现象表明,随着经济社会发展,人们的经济收入水平获得了很大的提升,各种现象或行为的“成本”不再是人们作出决定必须考虑的重要因素。孕产妇及其家属把剖宫产手术的费用也理解成一种消费文化,认为钱可以解决疼痛的问题,手术的花费可以不让身体去受罪,这已经成为当下一种被普遍接受的消费观念,“不忍价坐观今日的身体实践,这个消费社会只知道作为肉体的身体,无视身体的更高层面,对身体极尽贬损之能事,身体几乎沦为性和商品的消费机器。”资本主义的消费批判最终建立在某种真实需要的观念和需要与快感之间的某种区分上,而“需要”与“欲望”之间的对立建立在“自然”与“文化”的区分上。欲望是奢侈品,而需要是必需品。需要与欲望的区分主要是一种价值判断。(43)[英]布莱恩·特纳:《身体与社会》,马海良,赵国兴译,沈阳:春风文艺出版社,2000年版。剖宫产手术与自然分娩的费用之差额接近两倍之多,然而,在当下社会中,个体呈现的人从被动接受到强调自我、主张自我权力实现。产妇们大多在生产之前已经形成非常明确的诉求,在与代表“科学”“技术”的医生们相遇时,医生们的“科学”“理性”不得不让位于女性的生理感知和权利要求,医疗服务商品化成为当下分娩方式选择中的主导观念,促使科学的医学朝着社会化的方向转变(如图1所示)。

图1 产妇与医生/医院相互认同的手术行为

五、结语

剖宫产手术比例在农村女性选择分娩方式中占有较高比例,这种状况与这些年来农民不断外出务工以及收入增加之间有着密切关系,一直以来代代相传的关于在家分娩过程中留下的“痛苦”记忆驱动着有条件选择新的、轻松的分娩方式的年轻女性改变了传统的选择。从不得不以自然顺产方式分娩向剖宫产变化的背后,隐喻着人的观念形塑行事逻辑的变化过程以及女性经济状况的改变和社会地位的提高。

上述的变化充分表明,近20年来,女性生育方式从不得不顺其自然地接受自然分娩而逐步走向有条件自主选择分娩方式,从被动接受转变为强调自我、主张自我权力实现、由他者主导到自我决定的转变。剖宫产背后裹挟着对所谓女性权利的尊重和保障,医院对于潜在风险的规避以及出于追求经济利益最大化的考量幻化为其合理规避管理规定约束的谋略,“以病人为中心或主导”的话语表达成为了未能尽责、规避风险和管理规定的巧妙托词。

其次,用金钱换取手术以回避受罪的过程,一定程度上反映了当下年轻一代女性心中所追求的一种消费服务方式。这种消费不是以物为基础的,而是把“服务”作为一种消费的方式和符号,它也不是简单的医疗崇拜,而是暗含着对科学技术的无知或知之甚少。

第三,这种“消费-服务”是相互认同、形塑的过程。在产妇主观认知、意愿、强烈诉求的前提下,与医生在某些时候有选择地放弃“知识——权力——职责”相遇,在双方各取所需的和谐中推动了手术行为医学化的进程。因此,目前存在的剖宫产现象具有复杂性和杂糅性,既含有历史记忆,社会和经济背景等因素,还深深受到主体在不同时期的文化观念因素的作用。“剖宫产”这一行为和现象中并存着形式相同、性质各异的表达:其中,存在着科学和理性话语中的“剖宫产”,也存在着追求经济效益为主的医院不得不接受病患要求而实施“剖宫产”,同时还存在着作为产妇权利体现的“剖宫产”。隐藏着这一性质、目的、追求不尽相同的“剖宫产”,呈现了现实生活中出现的某些重要变化的发生:科学与理性让位于经济利益,让位于放大的技术优势和安全因素。综合社会生活中正在发生巨变的情况,有必要给予其充分的重视。