中国阿尔泰语系各民族谷种起源神话概述

李 鹏

(廊坊师范学院 河北 廊坊 065000)

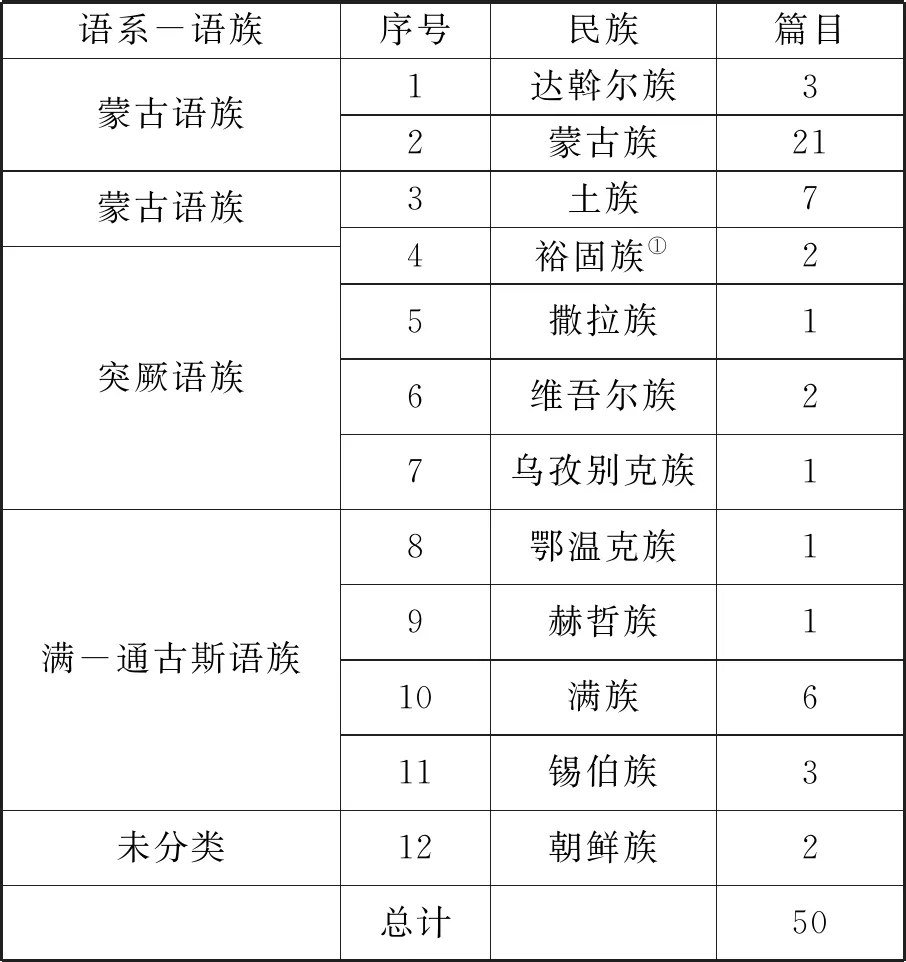

神话作为人类早期的艺术形式之一,蕴含着原始先民对原始文化生活的一种思考和体悟,记录了特定历史时期的民族文化传统和价值取向。它以先民的原始思维模式构建出内容丰富完整、叙事主题神圣、民族意识浓郁的各民族口耳相传的非物质文化遗产资源。谷种起源神话从“食”的角度展现了文化起源的一个侧面,是对早期农耕社会的映射。它们重点讲述了早期部落或氏族的祖先获得谷种的艰难和不易,突出了代表性英雄的神奇事迹和文化功业,表现了原始先民抗争自然的勇气和谋求生存的智慧,传承了对祖先的历史记忆和崇拜观念。中国阿尔泰语系各民族分布着一定数量的谷种神话,目前搜集到50篇神话文本。不同民族所展现的神话虽各有不同,但却传递着相似的文化认知和人文思考。各民族的谷种起源神话分布如下表所列。

语系-语族序号民族篇目蒙古语族1达斡尔族32蒙古族21蒙古语族突厥语族3土族74裕固族①25撒拉族16维吾尔族27乌孜别克族1满-通古斯语族8鄂温克族19赫哲族110满族611锡伯族3未分类12朝鲜族2总计50

一、中国阿尔泰语系各民族谷种起源神话的类型

中国阿尔泰语系各民族的谷种起源神话所表现的内容都各有不同,但核心主题可以归纳出几种比较相近的类型,这里着重介绍三个类型。

(一)自然型

在原始社会时期,人们很大程度上都是通过观察、发现和学习这样一系列的过程,才认识到谷种可以作为粮食进行食用的事实,一些民族的自然型谷种起源神话正揭示出了这一认知过程。

相对于神话想象思维的拓展性,该类神话更具有真实性,且更强调于获得谷种的偶然性。先民最初发现谷种的地点是在水边或森林某处,因为男性在最初的工作分工中,从事渔猎工作较多,捕鱼或狩猎时较为容易在水边或森林之地发现谷种的存在,也易于理解。不仅是北方民族,南方的怒族、傣族、景颇族等民族的谷种起源神话中也基本如此。如达斡尔族的《稷子的来历》:

达斡尔族以狩猎、打渔、放牧为生。巴图为给妈妈找吃的,来到很远的清泉,看到金红色的小圆粒,他和母亲把这小谷物种进地里,他又教会人们把小圆粒撒进土地里,秋后丰收,巴音抢谷物打死巴图,为纪念巴图便叫谷物“祭子”。[1]

达斡尔人认为谷种是本民族文化英雄自然发现的产物,就连耕作方法都是自己的领悟所得,表现了达斡尔族人勇于接受农耕文化思想和积极进取的民族精神面貌。即便他们受到了周边农耕民族的影响,但在发掘农耕之路的过程中,他们定然也付出了自身的艰辛和努力,也体现出了一个民族对先进文明的探索和追求。

相比汉藏语系的神话而言,阿尔泰语系民族的自然型谷种神话较少,尚未形成自己特色。这一方面与这些民族早期生活方式相关,农耕文明的介入相对较晚,另一方面与汉藏语系民族神话的影响有关,从部分神话文本中可见此种影响。

(二)赐予型

在原始先民看来,谷种是神赐之物,并不属于人间,人类步入文明社会是神灵恩赐和眷顾的结果。这种观念透过神话的表述传递而出,虽神话的讲述各有不同,但只是主体神灵和恩赐方式有差别,谷种存放的源头和谷种最终的归属是一致的。按照神话的内容,可做如下的梳理:

上述时间轴的上下分别是天上和人间,圆圈代表谷种所在的处所,谷种最初产生的地点是天上。文化英雄上天求取谷种,神灵恩赐使谷种进入人间。由于人间人类的恶劣行为,致使神灵收回谷种,谷种再次返回天上。人间派文化英雄进入天上求取谷种,神灵原谅人类再次让谷种进入人间。比较完整的谷种起源神话是按照上述的模式进行,阿尔泰语系的谷种神话中,基本上都能够覆盖上述模式。从②开始的可以归入“主动赐予型”,从①开始的则是“被动赐予型”。如满族的《神农婆与百谷仙姑》:

人们没吃的饿死冻死无计其数,神农婆和百谷仙姑商量给人间送五谷,百谷仙姑给人间五谷,苞米一棵长五个棒子。[2]

因为人间不易而恩赐谷种是阿尔泰语系最为常见的原因,天神怜悯人间没有食物或者食物不足而降下谷种,但后来由于人类不珍惜所得粮食而遭到惩罚,米面变成雨雪。惩罚母题是谷种神话中的重要一类,它普遍分布在维吾尔族、蒙古族、达斡尔族、满族、锡伯族的谷种神话之中。此类神话的源头都是谷种存在于天上,在目前的文本中,有32篇的开篇均属于神灵赐予,只是神灵的身份和谷种落于人间的过程略有不同。如神灵有神母、恩都力、神农婆、神农大仙、玉帝、佛祖、天神、老天爷、真主、仙人、天可汗等多种形象。而多数神话中的赐予谷种的行为也是一波三折,涉及了惩罚、变化、考验、传错话等多种母题。

(三)取种型

取种行为是谷种起源神话中最为核心和重要的部分,其内容涉及了不同的取种者、阻碍者、获取方式、取种结局等诸多问题,它所表现的文化内涵需要通过不同的文化意象来进行具体的解读。其中较为常见的是求取谷种,它侧重于“请求”的行为,其情节往往出现在寻取谷种的过程中或人类遭到没收谷种的惩罚之后,在满族、蒙古族、土族、维吾尔族神话中有提及。如土族《粮食是怎么来的》:

很早以前,世上只有猴子和妖怪,猴子灵魂是神,猴子与妖怪结婚生了很多猴,猴子到天堂向天神求食物,天神给了玛米劳道蒿,种下得了很多果实,后来他们去天堂又得到了天神给的青稞和麦子,这样世上有了玉米、麦子和青稞。[3]

土族神话与阿尔泰语系其他民族的神话略有不同,它更侧重求取谷种的非惩罚属性,且文本保留的原始神话痕迹较为明显,猴子具有灵魂的思想是万物有灵观念的表达。猴子虽是人类的始祖和得到谷种的文化英雄,但它实际上只是天神在人间的代言者、造人的种子和开垦人间的工具。猴子作为人类始祖父方的血脉与神联系紧密,而母方却是妖怪,此表述与父系氏族社会强化父系权威意识有关,也侧面表达出了神话的语言,即人性本就是神与魔、善与恶、正与邪的综合体。蒙古族、满族、维吾尔族的求取型谷种神话则更突出了获得谷种的惩罚属性。如蒙古族的《雪、狗和庄稼的传说》:

老天爷看到懒婆娘浪费粮食后便将面粉变为雪,狗不忍心而替人向老天爷求粮食,老天爷感动而扔下三个穗儿的庄稼,好不容易才抓到一棵庄稼穗。[4]

此类神话有一定的模式和文本演进的规律,大体如下:

“求取型”神话中的“狗”无疑是最为重要的对象,它常常能够决定求取谷种行为的成败,主神都会看在狗请求的面子上而将谷种赐予人间,如上所述的模式中,①②③④都是狗求取谷种的主要诱因,其发展基本是按照上述的顺序发生,⑤是狗为人求种的主要表现方式,⑥⑦则是狗求取谷种的结果。

当然除了求取的方式之外,还有一些特定的取种方式。如动物报恩神话便突出了动物为人类寻找谷种的情况,再如利用偷盗的方式帮助人类从掌谷者的手中盗出谷种,神话也同样传递出了特定的信息观念。

二、中国阿尔泰语系各民族谷种起源神话的典型母题

在神话学的研究中,若要深入理解一篇神话文本的内涵,则需从更微观的层面进行分析,“母题”便是解决这一问题的关键,“一个母题是一个故事中最小的、能够持续在传统中的成分”[5],将其应用于文本比较之中,更有利于分析不同文化背景下相似母题所表达的文化内涵。

(一)谷种起源神话中与洪水相关的母题

目前搜集的文本中,只有蒙古族的《鲁俄俄》《种五谷和养狗》《洪水中取种》、锡伯族的《仁兄难弟》涉及洪水的内容,从民族历史渊源和流传地域来看,两个民族的神话多是受到周边民族的影响。这几则洪水神话涵盖了两个比较典型的母题,即婚姻母题与保护母题。

1.婚姻母题

蒙古族的《鲁俄俄》属于“人神婚”的典型个案,人与神的婚姻形式是对人间婚俗的映射。当男子与神女确定婚姻关系之后,出嫁到夫家的女方要准备嫁妆,这里天神所准备的正是谷种、牲畜等,这样的嫁妆在现代人看来是不可理解的。但在人们尚未步入农耕社会之前,这些都是能决定人类生存的重要资源保障,而且人与神的联姻标志着人不仅拥有了神灵作为依靠,更使人的后代具有了神性的血统,神话背后所传递的信息可能与氏族之间的联盟有关。此外,女性盗取谷种的行为又是出于自身利益的考虑,女子出嫁要跟随丈夫来到夫家,这是父权社会所约定的一种婚嫁形式,她将天神所珍贵的资源取走,一方面是为了夫家能有更好的生活,另一方面也是为自己稳定的生活提供了保障,这样人与神之间的婚姻便成了盗取谷种的基本条件。

2.保护母题

保护母题也是神话中较为常见的一类,与洪水和谷种相关的保护涉及了神人或动物的具体行为。蒙古族《种五谷和养狗》中的狗用腿压住种籽的方式保留了洪水中的谷种[3],神话中的洪水也成了一种分水岭。汉族神话中的人们在洪水前后一般是过着截然相反的两种生活,洪水前有享用不尽的谷种和洪水后的求之不得形成了鲜明的对比,而蒙古族在洪水前后则是分别处于狩猎和农耕两种生活状态,似乎是这场洪水开启了他们的农耕生活,保护母题中的谷种其实在洪水之前便已产生,狗在洪水中所获得的谷种应是原有的或其他民族淹没在洪水中的粮种,从蒙古族能够认识五谷种、知道如何耕作谷子的情况可知,早在洪水之前人们便熟知或见过五谷,只是在此之前并未得到粮种,神话借助洪水的形式使蒙古人获得谷种并开始了农耕文明。

(二)谷种起源神话中的惩罚母题

在谷种神话中,惩罚人类的主要表现是人类因为浪费谷种的行为而遭到天神的各种惩处,它虽然与谷种起源没有直接关联,但此类母题贯穿于谷种起源神话之中,是非常重要的母题。

1.谷物变化成为雨雪

此类母题主要集中出现在北方粟作文化区,这真实地反映了粟作地区与稻作地区自然条件之间的差异,稻作产物所需雨水要更大,而粟作产物在天时地利方面都与稻作地区有所不同,这也就形成了粟作文化带独特的“天降米面”的神话。如锡伯族《天神与大地》中讲天神得知人类的懒惰行为之后,便把所降面粉变为了雪,这则神话流传于新疆地区,它在解释雪的由来时,指出是天神惩罚人类而将面粉变成了雪,文本所突出的唯一粮食是他们日常生活中最为重要的粮种。相对于南方适宜耕作的环境,在北方广大地区,人们在耕作之中需要引雪水、泉水、湖水等来进行灌溉,加之夏季炎热干旱、冬季风雪漫天,为这里的耕作增添了更多不确定因素,人们对面粉的珍惜和对粮食的渴望之情也在神话中表露无遗。然而在神话中先民认为最初的面粉是用之不尽的,能够满足人们的生存,这或许是神话的一种期望式的表达。人们希望能够过上衣食无忧的日子,但现实与神话的反差注定令人失望。其实这类文本都是用先民的眼光和神话的视角在解释雨雪等自然现象产生的原因,却也真实地反映了特定地域内粮食缺乏的客观面貌,人们希望获得上天的恩赐和帮助。此外,神话认为人们最初是有足够的粮食来满足人们的基本生活,不过因为人类浪费的原因而得到了上天的惩罚,“天降雨雪”便是这一惩罚的直接表现,神话更多还是在警示并要求人类珍惜现在所得的粮食。

2.误传神谕而受罚

在惩罚型神话中,狗是传错神旨的主要动物。如蒙古族的《狗传圣旨》、锡伯族的《天神造大地》都属于这一类。蒙古族和锡伯族中的佛祖、天神分别做出了狗先吃饭的规定,但狗传错话而导致它只能吃人剩下的东西。

狗传达的是主神的口旨,这是所有神话的共性认识,主神与人间的交流是不能够通过书面文件来传达的。神话也认识到了这方面的局限性,因此使者所要传达的只是主神的口谕,即便传旨者在其中进行更改也无从查证。如在北方的萨满信仰中,萨满被认为是神在人间的代言人,他们可以通过请神仪式与神进行沟通,他们传达神谕的效果就如同神话中的神或动物传递神旨。其实从阶级社会的层面来看,这又何尝不类似于人间统治阶级的命令发布,即使是统治者的口旨,在统治范围内也具有至高权威。狗能够为人类传话,这本身就已带有神性色彩,为何人会认为动物能讲话,在万物有灵的观念中,动物具有灵性,他们也操持着自己的语言。正所谓“人有人言,兽有兽语”,在有些民族的神话中,人类能够通过某种方式来掌握兽语,借此能够帮助人们避过特定的灾难。在“误传神谕”中,不可避免要借用动物的语言来传达神意,这也是对动物具有神性的另类表达。

三、中国阿尔泰语系各民族谷种起源神话的文化内涵

谷种起源神话表现了人们通过各种方式最终让人间拥有了谷种和得以为生的资源,其背后不同文本所表达的文化内涵确实是千差万别。不同类型之下所分出的不同支脉,形成了错综复杂的“谷种树”。不过这颗树的“根”却是植根于农业社会的沃土之中,它定然形成于农业文明出现之后,是对人类农业生产和生活经验的总结,对人类的文化启迪和文明传承都具有重要影响。

农业文明为谷种起源神话的产生提供了深厚的基础条件,谷种神话也全面地将农业文明的种种情况反映出来。如蒙古族神话中的涅力玛奶奶所救的燕子从南方给她带来了金谷种[6],其实此处的燕子不仅代表着赐予者的形象,它更是春耕的预报者,蒙古族在进入农业文明之后也注意到了观察物候特征的重要性。耕作常识是人们在实际的农业生产生活中总结出的经验,它往往会以农谚的形式流传下来,有的谷种神话在情节的表现过程中也会将一定的耕作常识应用于其中。

谷种神话从民间文学的叙事角度反映了先民的原始信仰情况,其现代民间表达多体现在各民族的节日庆典和祭祀仪式之中。如锡伯族的抹黑节,是新疆锡伯族在农历正月十六举行的节日,人们相互之间将脸抹黑,象征着得到吉祥,其渊源便与一则神话有关。据说一个妇人不慎将烙糊的面饼喂狗让天神震怒,得到了让麦种结出黑籽的惩罚,人们向天神请求恕罪并答应在脸上抹黑,才得到了天神的宽恕[7]。这主要是祈求天神不要让小麦得黑穗病,以确保小麦能够丰收。当然在广西的彝族和东北地区的达斡尔族、鄂伦春族也有相似的“抹黑”习俗,也都与祝福和祈愿有关。

谷种神话从另一个侧面也反映了早期农业社会中人们对人与生态之间和谐共生的关注,人相信自然万物都有灵魂,并对其产生了相应的崇拜观念。这种信仰的出现让人越发对自然界的事物加以尊重,人与自然的相处更为和谐,此类信仰又以神谕形式出现在神话中。如谷种神话中的惩罚母题,像维吾尔族神话中的上天在看到女人用饼给孩子擦屁股之后便生气地将天赐的面变成了雪[8],实际上这是以神话叙事的形式告诉人们要懂得珍惜粮食,不然自然会得到上天的惩罚。人类在最初阶段可能真发生过如神话所述的情况,人们认识到这种浪费行为既不利于农业的发展,在当时的条件下也不被允许,同时这也是对上天的不敬。

谷种起源神话是有关人类探究谷种源起的现象及与谷种产生有相关联系的一类神话,神话虽表现得较为虚幻,但它所反映的客观真实情况是存在的。没有祖先的勤耕细作便不会有现代文明的出现,可以说古代农耕文明是现代社会的深厚根基。阿尔泰语系各民族的谷种神话虽在文化起源方式、传播范围、社会影响等方面都表现出了显著的不同,但它们共同表明了人类从移动的游猎生活方式逐渐步入固定的农耕生活方式。先民也从自然属性的人变为具有社会属性的人,农业生产让氏族部落强大的同时,也让人的阶级意识和私有观念兴起,财富的不断积累、资源的相互争夺,导致部落联盟的产生和国家形态的出现。文明在冲突和融合中得以产生,生产、生活、贸易、交往都在此过程中形成了一定的秩序和制度,回溯文明的源头不难发现,谷种的起源最终改变了人类文明的进程。

注释:

① 裕固语分为东部裕固语和西部裕固语,东部属于阿尔泰语系蒙古语族,西部属于阿尔泰语系突厥语族察哈台语支。