云冈早期佛像服饰特征及内涵探微

刘 芳

(山西大同大学云冈文化生态研究院,山西 大同 037009)

佛像在印度诞生后,其服饰的两种基本样式“通肩式”和“右袒式”,始终是佛教造像中佛像服饰的仪轨和参照。佛教传入中国后,其造像形式在与历史时空背景的结合中不断发生变化,从汉魏时期佛像服饰多遵循律典规制,到十六国晚期北方佛像衣着开始多样化,直至南北朝时期发生的明显改变,佛像服饰逐渐与中国传统服饰元素相结合。而这一时期,由于北方政权北魏对于佛教的大力提倡,佛教始与政治相互倚靠,成为北魏政权洽合王化的得力工具,遂有大规模的石窟兴建。在云冈石窟的开凿中,早期昙曜五窟“帝佛合一”的造像宗旨使得佛像服饰结合了帝王服饰的规制,不仅表现于佛像服饰特征上,即在遵循律典规制的基础上进行了民族化改造,同时,由于受到中国古代传统服饰文化思想及审美意识的影响,佛像服饰遂具有了儒家服饰礼制的内涵,其来源一方面是佛教律典中对于右袒、通肩的使用规定,即源于僧人“法服”中的仪轨内涵,另一方面则受北魏早期冠服制度初建时草创形式的影响,在服饰上最早实现了佛教与世俗的碰撞与结合。

一、佛像“法服”之仪轨内涵

佛陀作为僧人(比丘)们的领袖,和剃发的僧人有明确区别。较早的《佛本行集经·从园还城品下》记载释迦出生后,“时净饭王即召相师解占观者,呼使前来,令看太子”,善于看相的婆罗门引经据典,禀告净饭王:“太子身有三十二大丈夫相”。在印度早期佛像的雕刻中,都极力表现佛陀的不同寻常之处。佛教传入中国后,对释迦形象的记载亦频频出现,如《释氏要览·三宝·佛宝》描述为:有大神力,身紫金色,三十二相,八十种好。[1](P241)又《魏书·释老志》:“(释迦)既生,姿相超异者三十二种。天降嘉瑞以应之,亦三十二。”[2](卷114《释老志》,P3027)佛的形象第一次被具体化之后,就被赋予了神圣的双重属性:他即是佛教世界最高的精神导师和裁决者,具有难以想象的神通、智慧和法力,同时他是真实存在的一个人物,是融合了世俗与僧界的复合体。

佛陀形象的表现中,服装是重要的组成部分。对于佛像服饰,学界较为一致的观点是,在很大程度上,佛像的衣着是依照僧衣而造,并与之相契合,[3](P9)“佛像服饰是来自对僧人所着袈裟的模仿”,[3](P2)这表明佛像服饰和僧服关系密切。《四分律》记载了释迦牟尼通过亲历寒夜为自己及弟子制定着衣的故事①参见《四分律》。,世尊初夜在露地坐,穿一衣;到了中夜,感到寒冷,加上第二衣;到了后夜,更为寒冷,再加第三衣,释迦将沙门袈裟限在三层,便有了僧人所着服饰的称谓——“三衣”。又据《摩诃僧祇律》和《五分律》等记载,比丘尼只穿三衣,盖不住肩部和胸部,有时被人调戏耻笑,佛又指定出尼众“五衣”来。②有关“三衣”、“五衣”的形制及穿用,参见白化文:《汉化佛教法器与服饰》,中华书局,2015年,第104-110页。由于僧人所穿服饰为不违背佛教清规戒律和佛法的衣服,因此,统统称为“法衣”或“法服”,意思是“如法衣”“应法衣”,意即按照佛法、顺应佛法而制定的衣服。

随着僧伽服饰的发展,三衣逐渐成为贤圣沙门的标帜,①(宋)释道诚撰,富世平校注:《释氏要览校注》引僧祇律云:“三衣者,贤圣沙门之标帜也。”中华书局,2014年,第133页。并被赋予特殊的含义,如律典对三衣产生过程的记载:时释迦与弟子阿难行走到形制规整的稻田旁,佛问阿难,能否将三衣做成田相,阿难基于此思路制成田相法衣,又称“福田衣”(图1),是为彰显袈裟福田相之功德。随着三衣的发展,其使用逐渐有了礼仪性的规定,如披在最外层的僧伽梨是在外出和正式的交际场合穿用,是佛家最正规的制服,白化文认为“其着装场合相当于中国古代穿朝服”,[4](P105)中间的郁多罗僧是在礼诵、听讲、布萨时穿用,所以又称入众衣,最里层的安陀会是在非宗教性质工作和生活、就寝时穿用等。这种规定与僧衣的披着方式亦有关系,佛教律典规定了三衣的披着方式,即唯有“偏袒右肩”和“通肩”两式;对于其使用场合,“偏袒右肩”多用于礼佛、面见长老、论证佛法等正式场合,以示慎重、尊威之意,“通肩式”则在僧尼坐禅、诵经或出入世俗之地时穿着。②参见《摩诃僧祇律》、《四分律删繁补阙行事钞》。可见,佛教僧服从出现之初,并未和世俗服饰割裂开来,同样具有仪轨的内涵与规定。

图1 “三衣”作田相割截示意图

僧服的仪轨规定通过佛像的制作于佛像服饰中表现出来,因此,佛像服饰最初的两种基本样式为亦为“右袒式”和“通肩式”,但也表现出强烈的地域特征,如贵霜时期犍陀罗佛像所着袈裟厚重且多为“通肩式”,衣褶自然清晰,秣菟罗佛像之“佛衣”则多为“右袒式”,薄而贴体,刻意透过着衣表现出肌体的自然形态。佛教东传入中国后,初期佛像“呈现出与古印度佛像的一致性”,[3](P128)服装多为“通肩式”。十六国晚期,北方佛像衣着开始多样化,“通肩式”佛衣在细节上如衣纹、面料质感等方面出现变化,佛像服饰受世俗影响的趋势开始显露。此外,僧人和士人的交互作用是这一时期的显著特点,如东晋时,士人常有与沙门的交往,出现了高僧者特立独行,为政者亦倚立佛教的社会现象,为佛教的传播与发展开辟一个新的世纪。于是,在南北朝时期大规模造像运动的同时,佛教律典逐渐受到儒家思想影响,北魏云冈早期佛像做了开拓性的尝试,佛像服饰的世俗化初现端倪。

二、云冈早期佛像服饰特征

在佛教造像中,造像内容作为重要的组成部分和表现形式,是指通过选取一定的造像题材,运用不同造像组合、图像配置等来展示造像者意欲传递和表达的佛教经典及思想。造像内容及其所反映的佛教思想是依赖于造像的外观予以表现,最为直观的便是造像风格。造像内容和造像风格是判断造像所处时代的重要因素,对二者的总体把握及宏观分析,则有利于对造像诸方面的细致研究。就云冈佛像服饰而言,由大到小,由外而内,层层递进,从造像内容入手,到造像风格的总体把握,均是对造像服饰进行深入研究的前提所在。

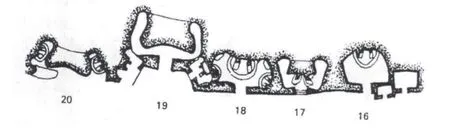

云冈早期“昙曜五窟”所包含的第16-20窟均为大像窟(图2),在每一窟中,主佛居中而设,形体高大,或坐或立,占据窟内主要位置,是最着重表现的人物,左右两侧为形体仅次于主尊佛像的胁侍佛,这是云冈早期的主要造像组合“三佛”,是来源于犍陀罗一铺三尊式的造像,③是佛教艺术中的一种古老题材,即中央表现释迦佛,左右为胁侍佛,参见李静杰:《佛教物质文化讲座》之“弥勒信仰及美术——从印度到中国”,第26页。表现意图为实现理想的佛国净土。造像外观涉及造像人物形态、雕刻技法、造像服饰等诸多方面,共同构成佛教造像中的造像特征。从大的方面,首先是对其风格的来源与判定。赵邦彦认为早期造像“摹仿梵相,依从经典”。[5](P69)常任侠认为,云冈早期的艺术工作,有印度僧侣直接参见的可能,因此,“云冈石刻艺术的渊源,与印度笈多王朝的黄金时代,发生着亲密的联系”。[6](P96-98)宿白则从整体观察,提出了云冈早期即“第一期的云冈模式”的论点,这一论点的代表性在于对早期造像服饰的归纳:沿西方旧有佛像服饰的外观,模拟当今天子之容颜风貌,正是一种新型的佛像融合。[7](P290)温玉成对云冈“昙曜五窟”造像的评价:“总之,昙曜五窟造像艺术表明:尽管它的‘粉本’是来自犍陀罗,又受到‘凉州模式’的影响”。[8](P141)

图2 昙曜五窟16-20窟平面(选自《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年)

云冈早期造像特征的最早记载见于《魏书·释老志》:“高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”[2](卷114《释老志》,P3037)对于佛像特征,可概括为:高肉髻,面相丰圆,眉眼细长,蓄八字须。两肩齐挺,身躯壮硕。在服饰表现上,或右袒,或通肩,边缘雕刻“之”字形纹样。以下将分别述之。

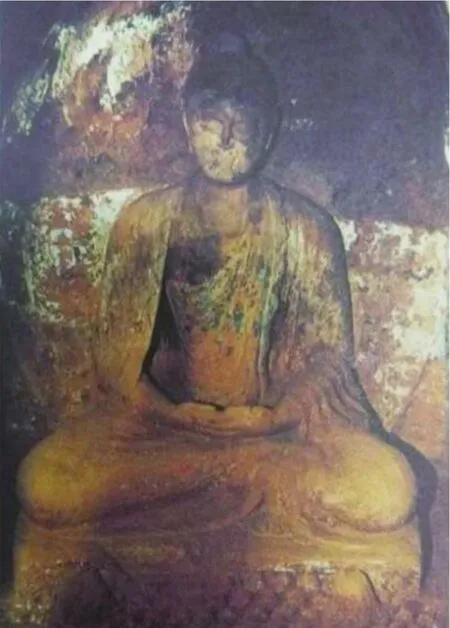

(一)“半右袒式”主尊佛像服装

昙曜在北魏都城“开窟五所”,位于5所大窟中央位置的便是昙曜遵循“帝佛合一”造像理念下象征5位北魏帝王的5尊主像,但由于第17窟北壁主像为未来佛弥勒菩萨着菩萨服饰,以及最后开凿的第16窟立佛像服饰属于中期流行的“褒衣博带式”外,故此2尊主像不在本研究之列。其余3窟即第18、19、20中主尊佛像虽或坐或立,袈裟的外观表现形式各异,但共同的特征为外层袈裟左侧由左肩斜披下垂,将整个左臂和左胸腹贴体遮盖,右侧斜搭右肩一角,裸露右臂及右上胸,并露出雕刻有连珠纹及有相互勾连的U形纹的内层袈裟,外层袈裟边缘雕刻有精美考究的折线纹样,是半覆右肩的“右袒式”的着衣样式(表1)。

表1 “昙曜五窟”主尊佛像及着衣样式(自西向东)

对于5世纪中期云冈出现的这种佛衣样式,学界有不同称谓,杨泓称之为斜披式服装,并以第20窟露天大佛、第19窟中间大佛以及第17窟明窗东侧佛像服饰为例,认为其出现时间在和平元年以前不久。[9]王恒称这种服装为袒右肩袈裟,[10]费泳根据其半披右肩的披着特征将之称为“半披式”佛衣,[3](P207)陈悦新运用考古类型学的方法,从外部的雕刻特征对云冈佛像服饰进行分析和归纳,将此种类型的佛像服饰归为甲类C型I式,称之为覆肩袒右佛衣,[11]日本学者冈田健、石松日奈子将这种佛像服饰描述为“偏袒右肩”。[12]显然,以上称谓均是从佛衣的外在形式来命名。然而,从源头来看,这种佛衣样式是建立在对印度早期右袒式佛衣改造的基础上,为了表明与印度早期佛像服饰“右袒式”的继承关系,本文以“半右袒式”称之(图3,图4,图5)。

图3 云冈第20窟主尊佛像着“半右袒式”

图4 云冈第19窟主尊佛像着“半右袒式”

图5 云冈第18窟主尊佛像着“半右袒式”

考察“半右袒式”佛衣在中国的出现,并非突然发生,顺着佛教传播的西北线逆向追溯,可以发现,这种着装形式大约出现于4、5世纪之际,如新疆地区库车库木土喇谷口区第20窟泥塑佛坐像(图6),佛像右肩甚至整个右臂被外层袈裟覆盖,披着形式自然且随意。现有明确纪年的着“半右袒式”的佛像,最早出现于西秦建弘元年(420年)前后的炳灵寺第169窟的第6龛主尊及北壁第9龛立佛像中(图7),这2尊佛像外层袈裟处理方式初具一定的装饰意味。

图6 库木土喇沟口区第20窟坐佛(约5世纪)

图7 炳灵寺169窟北壁第9龛立佛(西秦)

对于云冈早期佛像“半右袒式”的形成,河北地区佛像的影响值得引起注意,一尊现流落于日本的北魏太安元年(455年)张永造石佛坐像(图8),佛像外层袈裟边缘明显刻画了具有装饰意味的线条,包括稍稍覆盖的右肩部,更需强调的是,还在外层袈裟领缘处刻画了一组折带纹,金申将其看作是“大衣边缘表现折带纹的初期萌芽形式”,[13](P2)与此尊造像风格相似的还有一尊北魏太安三年(457年)宋德兴造石佛像,这两尊佛像虽被发现于大同附近,但很可能是河北地区所造,[13](P2)这亦为云冈早期主尊佛像“半右袒式”的形成找到依据,到云冈早期,这种样式已经在经历了由西向东的传播过程以及来自河北的影响而形成固定的佛衣样式——“半右袒式”。

图8 张永造石佛坐像北魏太安元年(455年)

“半右袒式”佛衣的发展,呈现出较为清晰的从中亚、新疆、河西到中原北方的传播路线与发展脉络,即从最初的佛像服饰披着形式逐渐演变而成为一种佛像服饰样式,中间的变化过程亦有着确凿的图像例证,如炳灵寺第169窟北壁后部立佛像所着“半右袒式”对右领襟披着处理上的不稳定性,显示出此种样式处于初创之时。在这个形成过程中,中国传统的服饰观念、僧人的活动轨迹以及造像者的技术力量等均是重要的影响要素。

云冈早期主尊佛像服饰之“半右袒式”的特征集中表现在两个方面,一是规整的半覆右肩,二是外层袈裟边缘折带纹的使用,已经成为“严整而富有装饰性的样式”。[13](P2)这些特征成为以后北方佛像衣饰折带纹的定式,显示出云冈早期“半右袒式”的强大影响,是中国佛像服饰民族化进程中,发生时间最早、延续时间最长的佛像衣着样式,一直延续到北魏晚期造像中,时间持续近百年。

(二)“通肩式”胁侍佛像服装

云冈早期佛像服饰之“通肩式”为佛像传入中国后最早流行的佛衣样式。相对于“半右袒式”,“通肩式”则多用于主尊佛像两侧的胁侍佛,在石窟造像中始终处于从属地位,这是由其在“三佛”造像内容的位置决定的。费泳也注意到这一现象,提出在这一期间发生在“通肩式”佛衣中的一些变化值得注意,因为这关系到佛衣的民族化变革,以及中土沙门服饰变化带给佛像的影响。[3](P138)

“昙曜五窟”中,着“通肩式”的佛像主要见于第17、18、19、20窟主尊两侧的胁侍佛。在服饰表现上,除了第19窟主像右侧胁侍佛所着服饰为“褒衣博带式”外,其余胁侍均着“通肩式”。按照开凿次序,自西向东应为第20、19、18、17窟。4窟中胁侍佛像服饰虽同为“通肩式”,但每一尊佛像所着“通肩式”之表现形式并不完全相同,主要是在U字形衣纹及面料质感的表现上,以及雕刻技法等,唯一相同之处即是在袖口雕刻了与早期右袒式领缘部位相同的折带纹。以下的分析将围绕这几尊佛像所着通肩式袈裟的细节表现,以期找出北魏早期通肩式佛衣的种类及流行。

第20窟主尊右侧胁侍由于坍塌已毁,仅存的左侧胁侍立佛左手握衣角,右手于胸前施无畏印,外层袈裟感觉厚重,袈裟右下角敷搭左肩并垂于左肩后,胸前衣纹以胸部为中心,呈U字形交叉对称表现,凸起的衣襞断面棱角方直,衣襞凸起部加饰阴刻线,有学者称之为“凸棱附线刻”,[14]佛手臂处衣纹则作Y字形,佛衣质感表现厚重(图9),依据考古类型学的型式划分,“通肩式”作为一型,因此称之为“通肩式”A式。第19窟南壁“罗睺罗因缘”佛教故事图像中的释迦立像,亦采用了“通肩式”袈裟的表现,而根据佛经,这是释迦牟尼未成佛之前的形象,这也是云冈最早的佛教故事图像,图像中释迦佛立于莲台上,左手未握衣角,而是下垂抚双手合十的罗睺罗头顶,①罗睺罗,释迦牟尼之子,亦为释迦佛的十大弟子之一。右手在胸前施无畏印,外层袈裟质感轻薄如蝉翼,躯体隐约可见,由右侧衣角搭于左肩并垂于左肩后的衣缘部分则有一个非常明显的尖角。其衣纹表现虽为U字形,但不同于第20窟右胁侍,自胸部开始呈U字形向两侧和下方扩散,两腿之间又各自形成U字形排列,表现出对称性和装饰性的效果,称为“通肩式”B式。这是云冈唯一着“通肩式”袈裟的释迦牟尼像(图10)。第18窟主尊两侧的胁侍佛,右侧一身左手残损,左侧一身保存完好,其“通肩式”袈裟右上角置于左肩,右手施无畏印,左手握下垂的两衣角,衣襞以阶梯方式呈弧形对称排列,右手下垂的袈裟边缘雕刻有折带纹,整体表现同第19窟南壁立佛。

图9 云冈第20窟左胁侍着“通肩式”A式

图10 云冈第19窟南壁释迦立像着“通肩式”B式

第17窟胁侍佛的表现较为特别,东西两壁2尊着“通肩式”佛像,西壁为立佛,东壁则为坐佛,这样的布局不同于其他3窟。东壁佛像是“昙曜五窟”中唯一着“通肩式”且为坐佛的大佛像,佛像结跏趺坐,双手作禅定印,袈裟右上角置于左肩,衣襞雕刻表现同第20窟主尊右侧胁侍,但衣纹表现较为独特,不同于其他几尊佛像的U形衣纹,而是相互交叉勾连(图11)。美国学者玛丽特·M·丽将佛像衣纹表现称为褶,形象描述了第17窟左胁侍佛的特殊衣纹:使用了特殊的、宽而偏平的镶嵌褶,附加单的和双的阴线,宽而缓和的平褶显得单调。这种平而断续的镶条,构成了迷宫似的图案。此图案既生动有力度,又注意到了整体的结构,[15]本文将这种样式称为“通肩式”C式,是“通肩式”的一种独特表现形式。

图11 云冈第17窟胁侍佛着“通肩式“C式

进一步将云冈早期佛像所着“通肩式”的三种表现形式列表对比如下(表2):

表2 “昙曜五窟”佛像着“通肩式”的几种表现形式

通过以上比较,云冈早期佛像“通肩式”的衣纹表现形式呈现多样性,在统一中追求变化,学界一般将这种衣纹称为U形衣纹。对于U形衣纹来源,王雨婷以印度早期秣菟罗佛造像和犍陀罗佛造像为例,分别指出坐像和立像中U形纹的不同,认为在犍陀罗艺术中,U形衣纹并没有形成固定的模式,而秣菟罗造像的U形衣纹更为齐整、规律、富于装饰性。[16]佛像传入中国后,通肩式佛衣的U形衣纹,既与印度早期佛像的U形衣纹一脉相承,同时表现出时间和地域的差别。早期南方着通肩式佛衣的佛教造像主要分布在长江上游和中下游地区,且以坐像为主,其U形衣纹较为简单,仅以几条衣纹线的刻画来表现衣褶,显然处于佛像制作的模仿阶段。相比而言,北方佛像通肩式佛衣U形衣纹的表现各异,一方面是因为这一时期佛教传入汉地已有几百年的历史,造像工艺技术提高,另一方面,是统治者对于佛教的重视,如现藏于美国旧金山亚洲艺术馆的后赵建武四年(338年)金铜坐佛,是现存4世纪以后最早的纪年佛像,也代表了这一时期佛教造像的主流,其通肩式服饰代表了十六国时期金铜佛像服饰的一般特征:袈裟右上角敷搭左肩,衣纹雕刻为U形对称排列,整体表现更加工整(图12)。

图12 后赵建武四年(338年)铜佛坐像

在佛像东传的西北线上,在北方,新疆地区年代较早的佛像遗址,一般认为在3世纪前后、4世纪出土的佛像中“通肩式”较为多见。4世纪末到5世纪中期,汉地佛像所着通肩式袈裟开始发生变化,U字形衣纹及走向变得复杂起来,佛衣领部从右肩绕过搭于左肩,如北凉石塔佛像所着的通肩式。在稍后炳灵寺第169窟第7龛佛像中,①第169窟是迄今唯一有明确纪年的十六国时期的佛教造像窟,为西秦建弘元年(420年)。其“通肩式”服饰开始呈现出新的特征,即U形衣纹的表现更加精致,衣薄贴体(图13),追求艺术化的视觉效果,因此被学者认为是受到笈多时期中印度造像风格的影响,而这种造像风格也随着北魏太延五年(439年)太武帝统一黄河流域后的势力延伸,使得河西走廊的佛教及西域文化涌入,北魏太平真君时期的金铜立佛像所着“通肩式”呈现出与炳灵寺第169窟第7龛佛像服饰相同的特征(图14),然二者同时也表现出不同于印度佛像的衣纹特征来,即从颈部开始向下扩散U形衣纹至躯干以下分作两路,在腿部继续表现,显示出对印度佛像服饰“通肩式”的改造。

图13 炳灵寺第169窟第7龛佛像

图14 北魏太平真君四年(443年)箢申造佛立像

三、对云冈早期佛像服饰的内涵分析

对于佛像的认识,台湾学者张文玲认为,要从“佛像的外在造型与内在意涵两方面来探讨”,[17]这使得对云冈早期佛像服饰内涵的分析同样重要,需结合中国世俗服饰习俗、北魏冠服制度建设及北魏僧人服饰所发生的变革等进行综合分析。

北魏从建立初期,就注重汉地传统经学,文成帝时期,虽然北魏冠服制度尚处于草创阶段,但由于拓跋鲜卑从3世纪便开始接触汉文化,因此对于汉魏典章及儒家思想已有相当基础。这一时期,北方经学之于佛教虽少交互之影响,但“经术俱与佛义俱起俱弘,儒士遂不免与僧徒发生学问上之因缘”,[18](P427)其结果是,儒家三礼与佛之戒律均盛行于世,对此,严耀中有“儒家的礼制和佛教的戒律是存在于中国中古社会的两种约束形式”,“且长期并存于中国社会之中”[19]的论点。云冈早期昙曜五窟“帝佛合一”的造像宗旨使得佛像服饰结合了帝王服饰的元素,这是佛教世俗化的重要内容,主要体现在三个方面:一是佛像组合及不同佛像的服饰表现,以格位及服饰样式体现尊卑及服饰礼仪;二是对“右袒式”的改造,以符合中华传统服饰文化背景对人体的审美观念;三是对于佛像服饰的装饰,在外层袈裟边缘雕刻精美考究的折带纹,其实质都是体现封建社会服饰制度中最为重要的“礼”,在服饰上最早实现了佛教与世俗的碰撞与结合。

首先,在图像布置及佛像着装的选择上,体现尊卑概念。“一铺三尊式”体现了孔子礼制思想中“礼之分”的内涵,即礼最明显的特点——等差性,这种等差性具有严格的上下等级、明确的长幼尊卑的秩序规定,如君臣父子,按照封建名分,规定每个人应有自己的位置,要求人们循礼而行。“三佛”的造像组合,便是突出中央释迦佛的最高地位,在“帝佛合一”的造像宗旨下,便是树立帝王的绝对权威,而位于主尊两侧的胁侍佛助释迦教化,表现意图为实现理想的佛国净土,为了区别于帝王象征的主尊佛像,其体形规格明显小于主尊,且为立像,尊卑的概念展露无遗。更为重要的是,这种概念还通过佛像着装样式展现出来,使服装发挥出其作为精神外化的重要功能。“昙曜五窟”中,着“半右袒式”的主尊佛像,具有双重的尊贵身份,既是具有无上崇高地位的佛陀释迦牟尼,同时又是皇权象征的北魏帝王,佛教与世俗的结合表现在服饰中,佛陀着半覆右肩用于正式场合的“右袒式”,其最正规的穿着形式象征着北魏帝王所著的最隆重的礼服,将这两种身份合二为一的服装表现便是第20、19、18窟主尊佛像所着的对印度早期“右袒式”进行改造后的“半右袒式”,而与主尊佛像形成对照的则是位于其左右两侧的着“通肩式”的胁侍佛像。主尊与胁侍服饰的不同表明了佛教服饰所具有的等级性,显示出无论是世俗习惯还是佛教律典规定,都强调和突出服饰所具有的礼仪功能,对此,白化文认为,佛教造像等级森严,服饰穿戴严格而分明,这种规定“恰恰与中国古代服饰中所表现的‘礼’不谋而合。”[4](P174)

图15 云冈第20窟主尊及左胁侍

其次,对袒露右肩改造为半覆右肩,原因是不符合中国古代服饰礼仪的规定。作为一种神圣的象征,佛教认同的人体造型美为古天竺人所接受,“佛教弟子视袒身露体为平常事情,和尚披袈裟,多露一肩一背;佛像中佛、菩萨也是衣着简少,成半裸状态的居多。”[20](P337)佛教服饰文化与中华传统服饰文化形成矛盾的原因之一,在于不同文化背景造成对人体审美观念的巨大差异。中国古代儒家的礼,是规定社会行为的法则、规范、仪式的总称,既包括法制思想,也包括伦理道德,占统治地位的儒家礼制一贯重视服饰,认为服制与礼制密不可分,借以体现等级差别,象征吉凶,形成了严格而清晰的文化制度。儒家思想对于造像服饰的影响,便是融入儒家对于服饰礼制的观念,如以遮盖取代印度佛像突出人体的暴露。在这样的背景下,北魏时期还带来僧服的改制,即“偏衫”对僧祇支的取代①有关僧祇支向偏衫的演变,参见费泳:《中国佛教艺术中的佛衣样式研究》,中华书局,2012年,第73-80页。,以适应汉地沙门习俗,这种变革也自然反映在与僧服有着密切关系的佛像服饰上。

第三,对于佛像外层袈裟边缘雕凿精美考究的折带纹,以及在内层僧祇支上雕刻连珠纹,这是印度早期佛像服饰中所没有的,因为“早期的佛陀造像衣着简朴”。[21]儒家创始人孔子提出的“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”以及“君子不可以无饰,不饰无貌,不貌无敬,不敬无礼,无礼不立”,奠定了中国儒家思想的传统服饰文化思维,强调服饰装饰的礼仪功能,对中华传统服饰思想进程产生了深远影响。文成帝时期,北魏对于礼制的认识已上升至政权建设的高度,《魏书》记载文成帝践位后即下诏:“夫为帝王者,必祗奉明灵,显彰仁道,其能惠著生民,济益群品者,虽在古昔,犹序其风烈,是已春秋嘉崇明之礼,祭典载功施之族。”[2](卷114《释老志》,P3035)足见文成帝对于礼制的重视。在此背景下,云冈早期主尊佛像服饰在外层袈裟领缘处装饰折带纹(图16,17,18),以及胁侍佛像服饰在袖缘处出现的折带纹,体现出来的同样是佛教服饰与世俗服饰的结合。

图16 云冈第20窟主尊佛像所着“半右袒式”外层袈裟边缘饰折带纹

图17 云冈第20窟左胁侍所着“通肩式”外层袈裟袖缘处饰折带纹

图18 云冈第20窟主尊佛像所着“半右袒式”外层袈裟边缘饰折带纹

结语

佛像服饰在很大程度上是依照僧衣而造。由于僧衣是按照佛法、顺应佛法而制定的衣服,其“法衣”或“法服”的称谓不仅表现于形制,还包含了一定的宗教内涵,如“福田衣”是为彰显袈裟福田相之功德,以及律典对“三衣”两种披着方式的规定:“偏袒右肩”用于正式场合,具有礼服性质,“通肩”用于非正式场合,具有常服的性质等。佛教传入中国后,僧服的仪轨规定通过佛像的制作于佛像服饰中表现出来,云冈佛像在服饰外观及内涵做了开拓性的尝试。

云冈早期佛像内容流行“三佛”题材,主尊佛像着经过对印度“右袒式”改造了的“半右袒式”,其形成经历了从最初的佛像服饰披着形式逐渐演变而成为一种佛像服饰样式的发展脉络,典型特征为规整的半覆右肩与外层袈裟边缘雕刻严整而富有装饰性的折带纹。胁侍佛所着“通肩式”的主要特征表现在外层袈裟的U字形衣纹及面料质感上,以其表现形式不同分为三种式样:“通肩式”A式、“通肩式”B式和“通肩式”C式,并在外层袈裟袖缘雕刻同样的折带纹,显示出对印度佛像服饰“通肩式”的改造。

云冈早期佛像服饰所具有的内在涵义,发挥出其作为精神外化的重要功能,主要包括三个方面,一是利用“三佛”的图像布置及佛像的不同着装,体现尊卑概念,主尊高大威严,着具有礼服性质的“半右袒式”,胁侍体形较小,着具有常服性质的“通肩式”;二是半覆右肩,融入儒家对于服饰礼制的观念,如以遮盖取代印度佛像突出人体的暴露;三是对于佛像袈裟的装饰,包括外层袈裟边缘雕刻精美考究的折带纹以及内层僧祇支的连珠纹图案等,其实质都是体现封建社会服饰制度中最为重要的“礼”,在服饰上最早实现了佛教与世俗的碰撞与结合。云冈早期佛像服饰的基本定型,在一定程度上也反映出北魏服制礼仪已初步形成这样的事实。