崇仁之学的主静转向与持敬回转

■张昭炜

明代理学的创造性发展始于江西崇仁的吴与弼(康斋),他虽然上无所传,但身体力验,敬静兼综,培养了胡居仁(敬斋)、陈献章(白沙)、娄谅(一斋)等有成就的弟子。从功夫论来看,吴与弼持敬,陈献章转向主静,胡居仁试图扭转白沙学的转向,坚守持敬。娄谅于居敬内转,启迪了阳明学的转向,门下亦有夏尚朴(东岩)持敬的回转。崇仁后学有陈献章门下张诩(东所)主静与湛若水(甘泉)持敬的对峙、胡居仁门下余祐(認韧斋)持敬与魏校(庄渠)主静的对峙等。总体而言,崇仁之学的转向与回转表现为主静与持敬的更迭与相互扶正,并孕育了白沙学与阳明学的主静,奠基了江右王门收摄保聚的学风。

相对于南宋陆象山、杨慈湖的心学传统,陈白沙与王阳明代表的两种明代心学形态可称为“新心学”,其发轫可追溯至与陆象山同出抚州的吴康斋。康斋籍贯抚州崇仁,《明儒学案》以“崇仁学案”代指康斋开创的学术。在象山心学之外,江西亦有濂溪学的长期润沃与朱子学的深厚底蕴,濂溪主静,朱子持敬,从而使得江西理学先天具备融合主静与持敬两种功夫的优越条件,并渗透至崇仁之学。当今学界已从道体论的角度论述了崇仁之学对心学转向的影响,如钱穆强调康斋“喜言心”,古清美指出康斋表现了“心与理一”的光明人格,祝平次认为康斋“将整个理学重心收向里来”。[1](P66)在此基础上,本文将从道德修养功夫论角度探讨崇仁之学的转向与回转。

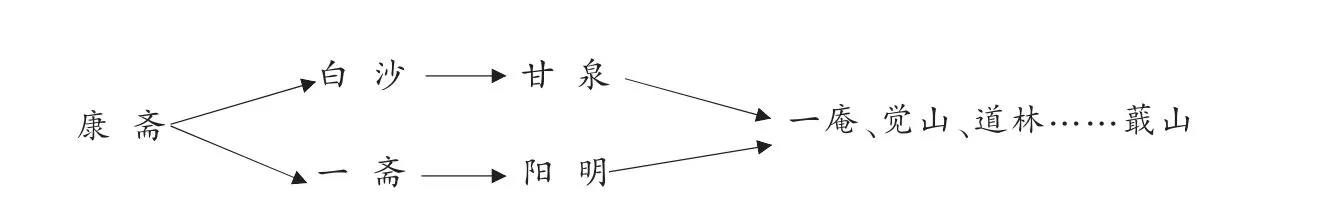

尽管白沙学与阳明学同属新心学,但两者亦有显著差别,白沙学形成早于阳明学,可称为阳明学的前奏。“有明之学,至白沙始入精微。……至阳明而后大。两先生之学,最为相近,不知阳明后来从不说起,其故何也?”[2](P79)“有明之学”可宽泛理解为明代理学;“至白沙始入精微”指从陈白沙开始,明代理学进入新阶段,“精微”的理解可参考《尚书·大禹谟》十六字心传:“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。”精微是道心的特征,新心学的道体幽深微渺,多配以“惟精惟一”的主静功夫。明代心学起源于白沙,故称“始入”,白沙学是明代心学发展的第一阶段;真正将明代心学发扬光大,由王阳明实现,故称“后大”,阳明学是明代心学发展的第二阶段。“始入”与“后大”是先后顺序,这是否有内在联系呢?王阳明不语白沙,甚至有意回避白沙学,貌似两者没有关系。从师承来看,陈白沙从学于康斋,王阳明早年师承江西上饶的娄一斋,一斋是康斋的弟子。由此来看,明代两位心学宗师同属于崇仁学系,再向后学看,两者又多有重合,传承谱系如图1:

图1 康斋学术传承谱系

王阳明与白沙的弟子湛甘泉共学,甘泉的弟子一庵(唐枢)、觉山(洪垣)、道林(蒋信)等摇摆于甘泉与阳明之间,一庵门下出敬庵(许孚远),敬庵出蕺山(刘宗周),蕺山总结明代理学,可视为明代理学的殿军。从新心学的传承谱系及学术贡献来看,康斋导其源,蕺山收诸流。从师承与后学来看,阳明学与白沙学存在着多种沟通交流的渠道。

一、康斋之学及其分化

作为明代新心学之源,康斋的理学思想及地位显得尤为重要:

先生上无所传,而闻道最早,身体力验,只在走趋语默之间,出作入息,刻刻不忘,久之,自成片段,所谓“敬义夹持,诚明两进”者也。一切玄远之言,绝口不道,学者依之,真有途辙可循。[3](P16)

康斋的师承“上无所传”,表示再向前追问,没有直接的线索,这显示出康斋之学的开创性,其实现手段主要通过“身体力验”,在躬行中承前(程朱理学)启后(新心学)。从学旨来看,康斋以持敬为功夫进路,可概括为“敬义夹持,诚明两进”,这显然是承接程朱理学的学脉。《文言》释《坤》:“直其正也,方其义也,君子敬以直内,义以方外。”这一传统包括“内”与“外”的双向体证:“敬”是从外向内,功夫便是持敬:“敬是闲邪之道。”[4](P185)敬是抵制邪念对内心的干扰,属于防御之法,《文言》释《乾》之九二:“庸言之信,庸行之谨,闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。”通过持敬闲邪之道,可以达到“存其诚”。“闲邪”不仅作用于“走趋”“出作”之显处,亦作用在“语默”“入息”之密处,“静夜迢迢独觉时,寸心凝敛绝邪思”,“作圣之功信在斯”。[5](P2)此处可称之为“静时敬”。“义”是从内向外,须根本坚定,这是存主之法:“敬只是持己之道,义便知有是有非。顺理而行,是为义也。”[4](P206)义决断是非善恶,决断的依据便是理。道德行为“顺理而行”,是存天理、行天理。心以理为依据,道德行为受制于理,心听命于理,并保持“方”的刚正性与“明”的清晰性。

从内外交互作用来看,“敬以直内”,敬作用于内,“义在心内”[4](P206),由此敬义在夹持中内外相会。“义以方外”,虽然义在“内”,但必然要表现在“外”,是非决断明晰,循理自敬,“昭昭然在天地之中也”,“如日不见而彰是也”。内外相互作用可称之为“敬义夹持”,也可以说“内直则外必方”。[4](P185)从“诚明两进”来看,“存其诚”指闲邪持敬,诚是敬;“明”指判决是非清晰:这又符合《中庸》:“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教。诚则明矣,明则诚矣。”

从间接学承来看,与持敬功夫相应,康斋遥接程朱理学:“累日看《遗书》,甚好。因思二先生之言,真得圣人之传也。”[3](P26)“观《近思录》,觉得精神收敛,身心检束。”[3](P20)康斋参学程朱理学著作,默契自证,复活持敬收敛的功夫进路。综上来看,虽然康斋的师承“上无所传”,但通过后人评价其学旨,并观其语录,康斋之学当属程朱理学一脉。

康斋(1391—1469年)的生活年代距离朱子(1130—1200年)去世已两百余年,学程朱者如云,相较于这些学者,康斋出众之处何在呢?这主要表现为“身体力验”:他将程朱理学著作视为道德修养功夫的宝典;不限于纸上得来,而是转化为躬行。用阳明学的话说,便是“知行合一”,如前文所述,康斋为学,“走趋语默之间,出作入息,刻刻不忘”,将躬行贯彻到时间轴向个体生命敞开的全部,缜密无缝。“先生之学,刻苦奋砺,多从五更枕上汗流泪下得来。”[6](P3)康斋是一个重视行动的理学家,他对程朱理学信念坚定,并通过狠下苦功来验证,简称为信道笃实、功夫缜密、以行验知。

康斋于躬行迥出众人之上,按此发展,应成为程朱理学的推动与创新者,那为何导源了与程朱理学对峙的新心学呢?从程朱理学的持敬来看,康斋用功刻苦,严格遵循“敬”的规范,亦有“乐”的助发,“及夫得之而有以自乐,则又不知足之蹈之手之舞之。盖七十年如一日,愤乐相生,可谓独得圣人之心精者”[6](P3)。愤乐相助,“乐”是新心学的重要特征,不仅白沙有自得之乐,而且泰州学派将“乐”视为良知学要旨,如心斋(王艮)所作《乐学歌》:“人心本自乐,自将私欲缚……乐是乐此学,学是学此乐。不乐不是学,不学不是乐。乐便然后学,学便然后乐。乐是学,学是乐。”[7](P718)“乐”有三个面向:第一,“乐”有助于功夫坚持,并与“愤”相助发。仅有刻苦奋砺,容易致学习苦累。如同心斋的学乐互释,康斋的“愤乐相生”指愤中有乐,以乐促学,从而有利于坚持“愤”。第二,孔颜之乐。这是宋明理学的重要传统,从濂溪以至二程,孔颜之乐的追问与体证是宋代理学形成的重要标识。康斋的自得之乐亦有此面向,“此正孔、颜寻向上工夫”[6](P3),“游心于恬澹不挠之乡”[3](P26)。第三,从道体论发展来看,“乐者,心之本体也”[7](P723)。可从心之本体来定义“乐”,这须待新心学展开以后,心之本体诠释日益成熟时才能出现。

与“乐”相应,便是心体活力的释放,心从“被动服从”挺立为“契合本真”,即“心即理”,以上转变分两步展开:第一步,白沙自得之乐,静中养出端倪;第二步,王阳明良知学形成,不仅要致良知(发现良知),而且要良知致(良知流行),将内在良知推致于事事物物。当然,这发展并非一味放开,而是时有回旋,如甘泉“随处体认天理”,他虽然师承白沙,但回转至程朱理学,在心与天理之间胶着。

娄一斋拜入康斋之门,放弃章句之学,求身心之学。“遂为康斋入室。凡康斋不以语门人者,于先生无所不尽。”“先生以收放心为居敬之门,以何思何虑、勿助勿忘为居敬要旨。”[3](P43)一斋是康斋最为器重的入室弟子,一斋“居敬”贯彻程朱理学的持敬功夫路径:“先生之学,朱子之道。”[8](P1)“开口而谈,非程则朱。”[9](P1)与康斋“敬义夹持”略异,一斋的持敬有两种心学倾向:第一,“收放心”,据《孟子·告子上》:“人有鸡犬放,则知求之;有放心,而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”鸡犬走失,人尚知寻求;心放失,更须急切找回。从理欲抉择来看,“心放”是指心被欲望牵走了,“求放心”便是将心收回来,以合乎天理。较之于“敬义夹持”,“收放心”重在寻求内在心主,当一斋以“收放心”作为“居敬”之门时,已向心学滑转,这亦可从康斋之学中见其端倪,“夫心,虚灵之府,神明之舍”,“后知敬义夹持,实洗心之要法”。[5](P10-11)康斋将程朱理学的“敬义夹持”内化为“洗心”,并影响到一斋将“居敬”内化为“收放心”,从而形成康斋—一斋—阳明的心学转向。从内外而言,借助王阳明之论:

君子学以为己。成己成物,虽本一事,而先后之序有不容紊。孟子云:“学问之道无他,求其放心而已矣。”诵习经史,本亦学问之事,不可废者,而忘本逐末。[10](P214)

在王阳明看来,“诵习经史”是章句之学,属于末;求放心是本。阳明学的学问次序是先本后末,以本统末;程朱理学则反序而行;一斋之学居于阳明学与程朱理学之间:“脱落训诂,洞见精微。”[8](P1)一斋由章句之学转向身心之学,可以说是由末返本,从外转内,尽管他还冠以“居敬之门”。第二,“何思何虑、勿助勿忘”,这是高级功夫,须经收放心后,才能得“放”要领。“何思何虑”出自《系辞下》;“勿助勿忘”出自《孟子·公孙丑上》。简而言之,思虑助忘均在“有”的层次用功;“何思何虑”与“勿助勿忘”则用功于“无”的层次。“无”的层次不见于康斋之学,可以说是一斋的新发明,但这种发明潜藏着“堕空”的危险,须配以“收放心”,方能着实。从后学发展来看,甘泉以持敬防范“堕空”,“勿忘勿助元只是一个敬字”。[11](P257)这源于白沙主静至甘泉持敬的更迭,将在下文论述。从程朱理学来看,谢上蔡问“天下何思何虑”,伊川回答说“只是发得太早”;从阳明之论来看,“《系》言‘何思何虑’,是言所思所虑只是一个天理,更无别思别虑耳,非谓无思无虑也”[12](P65)。以此来反观,一斋之学有上蔡跃进的倾向,但仍以思虑天理为居敬要旨,固守在程朱理学存天理、持敬的进路。

较之于康斋:从内外而言,一斋由“外”向“内”转;从“有”“无”而言,他从“有”向“无”转。一斋的第三种心学倾向表现在“乐”:“表里洞然,无所不乐。”[8](P1)由此可发展出将“乐”作为心之体:“使人于亲炙之际,若聆点瑟而风舞雩。”[9](P1)此指“浴乎沂,风乎舞雩”的曾点气象,可直接白沙学的自然之乐。总体来看,一斋“居敬”之学应断定为程朱理学,“收放心”“勿助勿忘”亦可说是新心学的萌动,于阳明学有启沃之功。王阳明十八岁拜谒一斋,“慨然以圣人可学而至”[13](P179)。这深刻影响了王阳明实现“人生第一等事”的志向,由此可以说:“姚江之学,先生为发端也。”[3](P44)这是从王阳明师承娄一斋而言;再向前追溯,亦可说:“姚江之学,康斋为其源也。”从功夫论而言,王阳明于一斋处受益于持敬:“王阳明先生少好谑,自见娄一斋,告以圣人可学而至,深契之。自是常端坐省言,同业者未信,先生正色曰:‘吾昔放逸,今知过当改也。’”[14](P106)由持敬,王阳明转向龙场悟道的主静。从学旨而言,康斋的躬行之学亦指向阳明学的“以圣人可学而至”与“知行合一”。由阳明后学来看,“收放心”可发展出江右王门的收摄保聚;何思何虑的“无”可发展出浙中王门“无”的超越;心体之“乐”可对接泰州学派的顺适流行,可见一斋对于阳明学形成发展的重要意义。

一斋后学亦有固守持敬者,如夏东岩,“敬则心自静矣”[15](P67)。东岩固守师说,从康斋—一斋—东岩的直接传承来看,三代传承均以持敬为主。与一斋之学转向阳明学不同,东岩之学可看作新心学转向的回转。王阳明得一斋之乐,赠诗东岩:

有“舍瑟春风”之句,先生答曰:“孔门沂水春风景,不出虞廷敬畏情。”[15](P66)

东岩将“乐”受制于“敬”,试图反转一斋及阳明的“乐”,以回归康斋的持敬。阳明学展开后,流弊渐滋:“甚或传以新奇简径之说,于是乐其便己者,靡然如水之趋壑,几于狂沸,而议论过多,忠信道薄矣。”[8](序,P3)在此情况下,东岩以躬行对治简径,以持敬对峙狂沸,救正阳明学之弊。从一斋门内来看,阳明与东岩之学反向而行,前者导致一斋之学至新心学转向的完成,后者则是转向的反转。

二、白沙的新心学

由于宋代朱子批判象山心学,朱子学兴起与心学衰微同步,传统心学思想创造性不足,后继无人,思想史发展的内在要求呼唤新心学的产生。稍早于康斋—一斋—阳明的转向,由康斋之学直接转向,便是白沙学的形成:

陈白沙自广来学。晨光才辨,先生手自簸谷。白沙未起,先生大声曰:“秀才,若为懒惰,即他日何从到伊川门下?又何从到孟子门下?”[3](P15)

如前所述,康斋“刻苦奋砺,多从五更枕上汗流泪下得来”,“五更”可对应于“晨光才辨”,康斋五更起来簸谷,农作躬行,可见其用功勤奋,并以此要求白沙,以“到伊川门下”为学问方向,从功夫进路推断,当是伊川的持敬。又据白沙自述:“仆才不逮人,年二十七,始发愤从吴聘君学。其于古圣贤垂训之书,盖无所不讲,然未知入处。”[16](P144)康斋督促白沙勤作,且习“古圣贤垂训之书”,从康斋学旨来推断,当是传授程朱理学著作,如《河南程氏遗书》《近思录》之属。尽管康斋“无所不讲”,但这种知识性的、横摄性的、学理性的教导并未真正触动白沙,白沙仍在迷茫探索中,不知如何入门圣贤学。又据刘宗周记述:“康斋不事著述,而师道尊严。新会陈献章来学,康斋绝无讲说,使白沙欘地、植蔬、编篱。康斋作字,使白沙研墨。或客至,则令接茶。如是者数月而归。”[14](P103)以上两说在表象是对立的,“无所不讲”与“绝无所讲”相矛盾,但从最终的教学结果来看,两说均表明康斋知识性的理学教授影响白沙甚微;真正能渗透到白沙生命中且有所受用者,当是康斋的躬行。康斋将理学生活化,从而有利于避免纯粹读书导致的空疏感,使得理学更真实、更鲜活、更具有切身性与实在感,这亦是白沙自得之学的得力处。从消极方面来看,康斋与白沙之间的师徒授受失败了,尽管老师教学辛苦,但是学生对教学内容不感兴趣,以至学无所获,但从白沙之学的形成来反观,康斋之教对于白沙学的形成至关重要。

第一,康斋期望白沙能到“伊川门下”,系统教授程朱理学,这为白沙打下了坚实的理学基础。白沙四十岁游太学,以《和杨龟山先生此日不再得韵》闻名京师:

能饥谋艺稷,冒寒思植桑。少年负奇气,万丈磨青苍。

梦寐见古人,慨然悲流光。吾道有宗主,千秋朱紫阳。

说敬不离口,示我入德方。义利分两途,析之极毫芒。

圣学信非难,要在用心藏。善端日培养,庶免物欲戕……[17](P279)

这首诗的前两句“艺稷”“植桑”,后者为衣,前者为食,似乎可以看到康斋簸谷以及白沙欘地、植蔬、编篱的形象。从全诗主旨来看,“以谋衣食之急比谋道之急,以引通篇”[18](P701)。此处显示出对圣贤强烈的渴求,以学圣贤为首务,乃至“梦寐见古人”,这亦是康斋“多从五更枕上汗流泪下得来”的学问进路。白沙此诗以紫阳(朱子)为宗主,尊奉程朱理学;“说敬不离口”,既指朱子学的持敬,亦是康斋奉行教导的持敬功夫进路,以上均是康斋对白沙之学的正向影响。这首诗是和龟山(杨时)之作,龟山是程门之学南传的重要代表,以此开启了道南一系,孕育了朱子学。白沙以此诗而名声大振,祭酒邢让大惊曰:“龟山不如也。”[18](P869)由此来看,白沙实现了康斋期望的“到伊川门下”。又据“善端日培养,庶免物欲戕”,这是孟子养四端的功夫进路,白沙“静中养出端倪”,亦实现了康斋所期望的“到孟子门下”。

第二,白沙能够超越康斋,实现了程朱理学到新心学的转向,又据白沙和龟山诗:

行远必自迩,育德贵含章。迩来十六载,灭迹声利场。

闭门事探讨,蜕俗如驱羊。隐几一室内,兀兀同坐忘。[17](P279)

从远迩来看,成圣之途是远,反身内求是迩,“行远必自迩”是通过内证入圣域,如一斋教阳明“圣人可学而至”,这已超出康斋之学,转向新心学。从思想史来看,新心学是朱子学的“反动”,即反向而动,程朱理学本与白沙心学“相反”,白沙学的形成却源于程朱理学,也可以说白沙学是程朱理学的反向发展。据白沙言宋明理学主静的传承谱系:“伊川先生每见人静坐,便叹其善学。此一静字,自濂溪先生主静发源,后来程门诸公递相传授,至于豫章、延平尤专提此教人,学者亦以此得力。晦翁恐人差入禅去,故少说静,只说敬,如伊川晚年之训。”[16](P157)白沙将“静坐”与“主静”统摄在一个“静”字,这里须注意两者的不同:静坐是一种修炼身心的功夫,并不一定要求有“理”的引导与指向,禅宗、道教亦有静坐功夫;濂溪的“主静”与“无欲”相互发明,具有明确的道德指向,由此亦可关联康斋的“静时敬”,这将在下文论述。从两者的统一性来看,白沙之论致力于融合持敬与主静两种功夫。即使以持敬为宗旨的伊川与朱子,其学说主旨亦有主静的进路,只是因为朱子担心主静出偏,故采取更为稳妥的持敬。白沙此处所列为伊洛渊源的主静传统:濂溪—伊川—龟山—豫章—延平—朱子,这亦符合白沙弟子张东所(张诩)之说:“主静而见其大,盖濂、洛之学也。”[19](P98)在此传承中,包含濂溪主静与伊川持敬、伊川持敬与道南主静、道南主静与朱子持敬的三次大更迭,每一次更迭可视为主静与持敬的平衡,主静与持敬呈现相反相生的势态,也可以说是持敬的转折与回转;这种转折与回转的形式亦在明代理学复现,表现为康斋持敬与白沙主静的相反相生,沿着这一序列继续推进,白沙主静衍生出甘泉持敬,乃至甘泉持敬、一庵与道林主静、敬庵持敬的更迭,敬庵弟子刘蕺山以“慎独”统合“持敬”与“主静”,总结宋明理学的两种主要功夫论。

作为程朱理学信奉者、践行者的吴康斋,培养出了明代心学的开创者陈白沙,这一过程漫长,“迩来十六载”,据甘泉之言,白沙往学康斋时二十五岁,较之于白沙所言“年二十七,始发愤从吴聘君学”,提前两年,“时先生年四十,此云‘迩来十六载’者,自二十五岁将往学临川时始计也。归自临川,闭户穷古今书籍,所谓‘闭门事探讨’也。既而叹曰:‘夫学贵自得也。’筑春阳台,静坐数年,所谓‘一室同坐忘’也”[18](P702)。从学问路径来看,春阳台悟道,白沙学从外求转向内证,“学贵自得”,这与“行远必自迩”相呼应。从功夫论而言,白沙春阳台静坐悟道,甘泉以此认为白沙之学“源于敬而得力于静”[18](P702),“源于敬”近指康斋之学,遥指程朱理学;“得力于静”指白沙自得之学,遥接濂溪的主静,“以静为门户”。[2](P80)“为学须从静中坐养出个端倪来,方有商量处。”[16](P133)“端倪”具有善端的道德指向,从而与佛道之静区分;更进一步,唯有“静坐”才是真正得力处、学问真切处。白沙门下有主静与持敬的分化,以东所与甘泉为代表。甘泉重视持敬,以敬摄静:“无事时不得不居处恭,即是静坐也。”[20](P32)东所赞叹白沙之学如“海底金藏”[21](P37),白沙称东所之学“以无欲为至”[19](P95)。如同濂溪学的无欲与主静互证,东所以无欲主静,坚守白沙之传;甘泉讥讽东所之学:“全是禅意”,“非白沙之学”。[22](P117)甘泉反转白沙的主静,以持敬为宗,亦可说是白沙主静转向的回转。

三、程朱理学的回转胶着

与康斋至白沙、一斋至阳明的转向相伴,便是逆流回转,即从新心学回转到程朱理学,否定新心学。如果将新心学的发展视为明代理学的新突破,逆流回转则是与旧传统撕扯不断。旧传统是新心学发展的障碍,在发展初期,新心学如新芽破土,稚嫩柔弱,尚无暇顾及且无力扭转这股逆流,而导致这股逆流消亡的,则是逆流回转中无法在旧传统寻找到足够多的、支撑其发展的思想资源,从而逐渐潜隐。这股逆流的浴火重生,须待新心学蓬勃兴起后,流弊渐滋,东林书院、紫阳书院等程朱理学后劲形成合力,并冲击新心学。程朱理学后劲亦不是固守传统,而是在深度理解新心学之后,促成程朱理学在明代的新发展。由此之故,心学与理学在明代均得以提进。

在康斋到白沙、阳明之间,逆流回转中最有代表者,当属坚守程朱理学传统的胡敬斋:“先生一生得力于敬,故其持守可观。”[23](P29)胡敬斋于康斋之学得其敬,如上所论,康斋亦有静的倾向:“静时涵养,动时省察,不可须臾忽也。”[3](P20)“缓步途间,省察四端,身心自然约束,此又静时敬也。”[3](P21)缓步松静时叠加省察的功夫,获得约束之敬,此敬不是人为强制的,而是自然的,且由静证得:静是主,敬是从。敬斋将“敬”贯彻始终,如其所论:“静中有物,只是常有个操持主宰”[23](P31);“敬便是操,非敬之外,别有个操存工夫”[23](P35);“不知操字是持守之意,即静时敬也”[23](P34)。静中仍须敬操持主宰:敬是主,静是从,静受控于敬。康斋与敬斋均有“静时敬”的表述,但侧重点不同:康斋之论重在静,以静兼带敬,气象舒缓、恬淡;敬斋侧重敬,以敬主宰静,气象刻苦、谨严。如前所论,由康斋舒缓、恬淡的静中气象发展,可以实现康斋至白沙之学的转向,然而,当沿着敬斋的进路发展康斋之学时,则是回转至程朱理学的持敬。又如上文所论,康斋寻孔颜之乐,并传递至白沙的自得之乐:“自得者,不累于外,不累于耳目,不累于一切,鸢飞鱼跃在我。知此者谓之善,不知此者虽学无益也。”[18](P825)自得由内向外敞开,从而贯通万物。从内在体验来看,自得能够证到心体无累,且如鸢鱼之生机活泼;从道德伦理来看,以“知此”定义善,善不再是空洞的、抽象的伦理规范,而是实在的、具体的、饱满的生命之学;从学问路径来看,不从此路入,学多则无益;惟有能自得,方可言圣学。胡敬斋则逆向回转,认为“故放开太早、求乐太早,皆流于异端”[23](P37)。敬斋批评白沙自得之学不循次第,贸然跃进,导致脱离儒学,成为异端:

胡敬斋与陈白沙同出康斋之门,两人分别从敬与静两个方向发展康斋之学,难免抵牾,如敬斋批评白沙学之学:其以有主言静中之涵养,尤为学者津梁。然斯言也,即白沙所谓“静中养出端倪,日用应酬,随吾所欲,如马之御衔勒也”,宜其同门冥契,而先生必欲议白沙为禅,一编之中,三致意焉。[23](P30)

以禅讥之,这不仅将白沙逐出师门,亦相当于将白沙学排除在儒学之外。反向来看,此处更强化了敬斋与白沙主静的相通,即“静中之涵养”直通白沙的“静中养出端倪”。敬斋批评白沙主静,影射到其师吴康斋。从康斋之学的“静兼敬”来看,白沙得其静,敬斋得其敬,敬斋批白沙,将“同门冥契”发展为“同根相残”,由此导致康斋之学的撕裂。从功夫论来看:

陈公甫云:“静中养出端倪。”又云:“藏而后发。”是将此道理来安排作弄,都不是顺其自然。[23](P35)

心觉发动是“顺其自然”,反序是求静,白沙主静是逆向而行,由此遭到敬斋的批评。实际上,白沙采取了以退求进的功夫路径,他以主静退藏为手段,以期达到“后发”之目的,此处可细化为:“动而趋静、静极而真动、真动而生生。”[24](P6)从白沙学的立场来反驳敬斋,未经主静洗练过的动有可能是妄动,必须经过真静的沉淀,从而在极静中孕育出端倪,方是无妄之真动。

为敬斋的持敬之学守门户者,当属余認韧斋,“先生之学,默守敬斋”,“拳拳以诚敬为入门”[25](P64);由敬斋的持敬之学反向发展,有魏庄渠的主静倾向:“先生私淑于胡敬斋。其宗旨为天根之学,从人生而静,培养根基。”[25](P47)天根之说当据邵雍,天根为静极而真动之象,相当于白沙之学的“静中养出端倪”:“天地之大德曰生。十月纯阴,天地生物之心闭藏而不可见;及乎十一月冬至,一阳萌动,始露端倪,交春遂发生万物矣。一岁之运,则十一月冬至为《复》;一日之运,则夜半子时为《复》:皆从静中生出动来。人心培养之深,善端初发,亦如是也。”[26](P16)从动静而言,相当于《坤》《复》之际,通过主静养出端倪,即通过《坤》之极静求《复》之真动。从道德主体而言,人心受欲望沾染而躁动,通过无欲的功夫,使得本然的善端萌芽,这又接通东岩之学:“先生传主敬之学,谓‘才提起便是天理,才放下便是人欲。’魏庄渠叹为至言。”[15](P66)一斋门下的东岩持敬与私淑敬斋的庄渠主静得以共融。从藏与发而言,“冬气闭藏,极于严密,故春生温厚之气”,“学而弗主静,何以成吾仁”。[25](P48)春发源于冬藏,生生源于主静所得之天根,因此求仁的功夫论便落在“主静”。顺着庄渠之学再向后发展,便是江右王门的收摄保聚:“聂双江归寂之旨,当是发端于先生者也。”[25](P47)双江归寂之旨属于阳明的早年教法,是阳明学的重要流派,由此一斋门下的阳明与庄渠之学在双江处合为一传。

四、结语

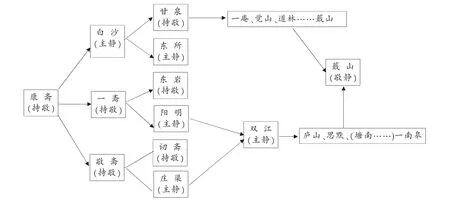

康斋是明代理学转向之源,“椎轮为大辂之始,层冰为积水所成,微康斋,焉得有后时之盛哉!”[3](P14)以白沙、阳明为代表的新心学均可溯源至康斋,以至于白沙学、甘泉学、阳明学的形成与发展,均可视为传承康斋之学,由此可看出康斋作为明代理学转向之源的重要性。如图2所示:

图2 康斋学术影响

图2仅从复杂的传承表中择要而录,实际的传承及分化更为复杂。从功夫论来看,上图所示包含四对分化,每次分化既是主静的转向,也存在持敬的回转胶着。第一对是康斋门下白沙主静与敬斋持敬的分化,以至于敬斋攻击白沙之学,势不两立。第二对是白沙门下甘泉持敬与东所主静的分化,甘泉更迭师说,由主静反转回持敬,东所则坚守师说,继续主静。第三对是敬斋门下庄渠主静与認韧斋持敬的分化。第四对是一斋门下东岩持敬与阳明主静的分化。从第一对分化来看,一斋持敬可视为白沙与敬斋分化的调和,也可视为在康斋之门坚守师说,且包含了康斋之学继续分化的可能,为更大分化蓄力。从明代理学转向来看,正是出自一斋之门的阳明学,发展成明代影响最大的学说,王阳明第一段教法以及江右王门学旨均可纳入主静的功夫视域,主静者包括以双江、念庵(罗洪先)等为代表的王阳明第一代弟子,以庐山(胡直)、思默(万廷言)、塘南(王时槐)等为代表的第二代弟子以及第三代弟子南皋(邹元标)等,可谓是江右王门的主干。与分化相对者,便是分化的合流,如庄渠与阳明主静合流,形成双江的归寂;图中尚有诸多未尽处,如庐山主静之学暗含持敬;南皋兼收敬静,在以阳明学为主体的基础上,融合白沙学与程朱理学等;阳明学与白沙学、甘泉学合流,形成作为宋明理学殿军的蕺山慎独,以独体贯通静敬,遥接康斋:“惟先生醇乎醇。”[6](P4)《明儒学案》以蕺山《师说》开篇,始于崇仁,终于蕺山,由此暗合崇仁之学的传承谱系,以康斋为首,蕺山为尾,首尾相合,中间敬与静各自展开,多重互动,在转向与回转中实现动态平衡,丰富了宋明理学持敬与主静两种功夫。

由以上四对分化来看,主静与持敬的分化普遍存在于崇仁之学,白沙主静转向仅是其中一支,更为突进者则是阳明学的形成。白沙离开江西,筑春阳台十年悟道,从而实现了持敬向主静的彻底转向;王阳明十八岁问学一斋,二十年后在龙场玩易窝悟道,确立了主静功夫。白沙学与阳明学作为明代最有影响的两大心学流派,是否存在着一致的持敬到主静转向的进路呢?要支撑这一类比,尚须发掘与整理一斋文献,寻找一斋教学的主静。当然,白沙主静影响王阳明,甘泉可作为两者沟通的桥梁。与白沙不同,阳明能超越主静,以致良知为宗,展开端倪,发动良知,乃至以良知发动代替收摄保聚,以真动涵盖主静,在阳明后学表现为以泰州学派的流行破除江右王门收摄保聚的内卷之弊,超越白沙,由此阳明与白沙为学宗旨不同,亦可以解释阳明不语白沙。另外,从师承而言,由康斋之学的传承谱系来看,白沙属于长辈,阳明避而不谈,亦是尊长之情理。

从明代理学转向来看,康斋尊崇程朱理学传统,经过转向与回转,以陈白沙、王阳明为代表的新心学终于从传统中挣脱而出,发展出以主静为特色的明代新心学。从崇仁之学的地域性与全国性来看,康斋出自江西崇仁,孕育出了广东陈白沙、浙江王阳明等新心学的代表,新心学影响到南中国,乃至北方,由此将地域之学拓展成全国性的学问。王阳明悟道后,重返江右,并完成一生最重要的事功,培养了大批以主静为特色的江右弟子,江右王门在江西大地遍地开花,从而得以反哺江西理学,使得崇仁之学的薪火生生不息。