实习支教生自我效能感现状研究

李娟 王静

摘 要 为了解实习支教生自我效能感的现状,以班杜拉的自我效能感理论为依据,采用金娟琴编制的《自我效能感量表》,对208名实习支教大学生进行调查。结果发现,支教生的自我效能感总体偏低,其中自我效能感在人口学变量上存在差异:一般性自我效能感在专业、实习学校和是否自愿选择师范院校上存在显著差异;社会性自我效能感在专业、生源地和实习学校上存在显著差异。为了提高支教生自我效能感,应积极关注支教生自我效能感的发展;鼓励支教生积极参与竞争性活动,增加成功体验;多提供榜样示范,指导支教生正确归因。

关键词 师范院校;实习支教生;自我效能感;一般性自我效能感;社会性自我效能感

中图分类号:G641 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)24-0013-04

0 前言

1977年,美国心理学家班杜拉提出自我效能感的概念。他指出,自我效能感实际上是人们在既定行为目标的完成过程中对自我执行力和组织力的判定。自我效能感对于提高教师工作绩效、增强工作动机、改善工作态度都有重要意义。实习支教生是未来教师的后备力量,其自我效能感的高低直接影响他们对于教师的职业选择。因此,提高实习支教生的自我效能感,对于引导师范生积极的职业选择和补充教师新生力量具有重要意义。

1 研究设计

1.1 研究对象

本研究抽取忻州师范学院2017级支教生进行问卷调查,共发放问卷208份,收回208份,回收率100%。其中有效问卷200份,有效率为96.1%。被试的构成情况见表1。

1.2 研究方法

采用金娟琴编制的《自我效能感量表》,共有23个题项,其中一般性自我效能感17个题项,社会性自我效能感六个题项,采用李克特五分量表法记分,使用SPSS 17.0对数据进行统计分析。

2 研究结果

2.1 实习支教生自我效能感总体状况

由表2可知:57%的支教生自我效能感偏低,41%的支教生自我效能感处于中等水平,只有极少数人自我效能感很高,说明实习支教生自我效能感总体水平偏低。

2.2 实习支教生自我效能感在人口学变量上的差异分析

2.2.1 性别差异 如表3所示,对男女支教生自我效能感进行独立样本T检验,结果表明:男女支教生的一般性自我效能感和社会性自我效能感均无显著性差异(p>0.05)。这说明无论男女支教生的一般性自我效能感和社會性自我效能感表现是一致的。

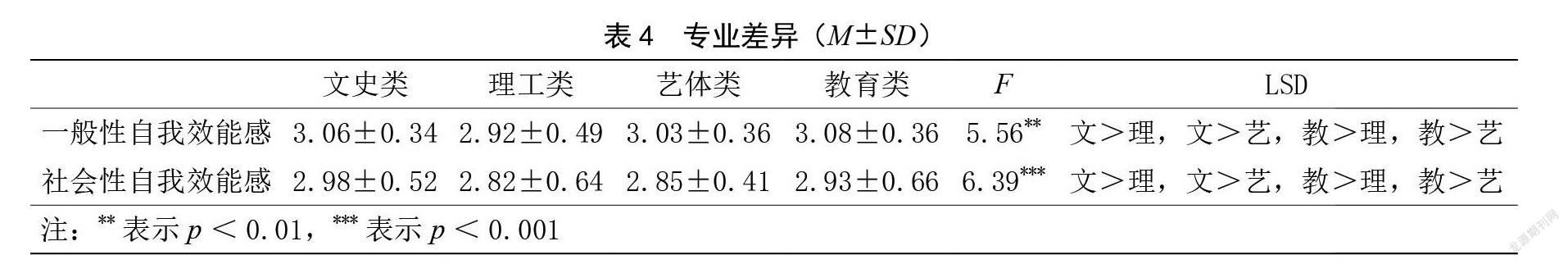

2.2.2 专业差异 如表4所示,对不同专业的学生自我效能感进行单因素方差分析,结果表明:文史类和理工类、文史类和艺体类、教育类和理工类、教育类和艺体类的一般性自我效能感均有显著性(p<0.01),文史类和理工类、文史类和艺体类、理工类和教育类、教育类和艺体类的社会性自我效能感均表现出显著性(p<0.001)。这说明不同专业支教生在一般性自我效能感和社会性自我效能感方面是不一样的。

2.2.3 地源差异 如表5所示,对不同生源地的支教生自我效能感进行独立样本T检验,结果表明:不同生源地支教生的一般性自我效能感有显著性差异(p<0.05),而不同生源地支教生的社会性自我效能感无显著性差异(p>0.05)。这说明不同生源地的支教生在一般性自我效能感方面表现不同,在社会性自我效能感方面表现一致。

2.2.4 成绩差异 按照支教生自我感觉及陈述,把学习成绩划分为优秀、良好、一般、较差。如表6所示,对支教生的自我效能感进行单因素方差分析,结果表明:学习成绩有差异的支教生对于一般性自我效能感和社会性自我效能感均无显著性(p>0.05)。这说明虽然学习成绩不同,但是他们的一般性自我效能感和社会性自我效能感没有差异。

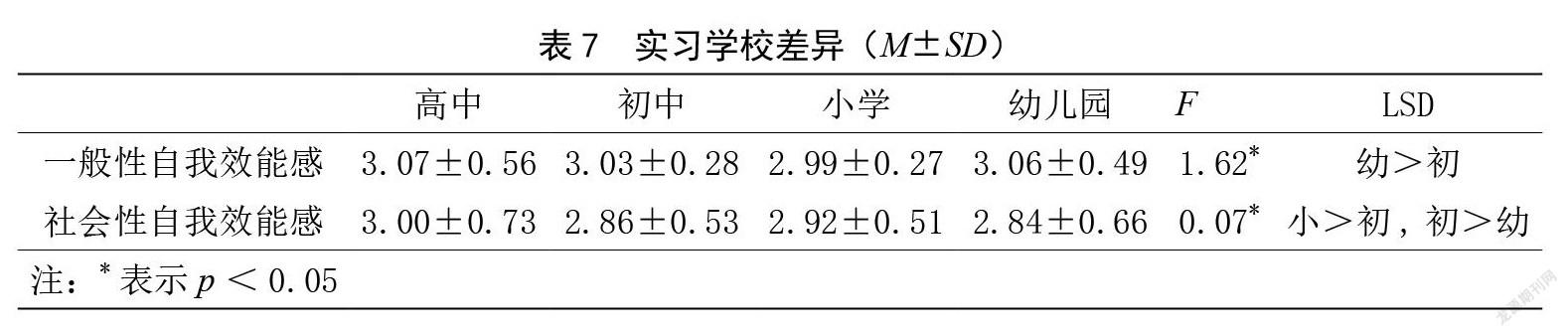

2.2.5 实习学校差异 如表7所示,对在不同学校实习的支教生自我效能感进行单因素方差分析,结果表明:只有在初中和幼儿园实习的支教生对一般性自我效能感有显著性(p<0.05),其他均无显著性;在初中和小学、初中和幼儿园实习的支教生在社会性自我效能感方面有显著性(p<0.05)。这说明在不同学校实习的支教生自我效能感不同。

2.2.6 是否自愿选择师范院校差异 如表8所示,对是否自愿选择师范院校的支教生自我效能感进行单因素方差分析,结果表明:自愿和无奈选择师范院校的支教生对一般性自我效能感表现出显著性差异(p<0.05),自愿、无奈和说不清楚的支教生在社会性自我效能感方面均无显著性差异(p>0.05)。这说明作出不同选择的支教生的一般性自我效能感不同,而他们的社会性自我效能感表现一致。

3 分析与讨论

3.1 自我效能感总体状况分析

调查显示,实习支教生自我效能感平均分数2.52,总体上自我效能感偏低。原因在于:

一是每个支教生原有的生活环境、所接受的教育背景不同,以及和当地学生在言语上交流不畅,使得支教生在支教过程中出现无法和当地学生深入沟通、真正理解学生想法的状况,往往事倍功半;

二是有些支教生被分配的实习学校与所学专业不对口,不具备相应的教育教学知识,使得自我效能感偏低;

三是部分家长认为支教生没有能力胜任教师职位,对支教生的工作不予支持,使得支教生在任教过程中受到阻碍,达不到预期效果,自我效能感偏低。

3.2 自我效能感差异分析

3.2.1 性别差异 自我效能感在性别上无显著性差异,男女比例不均衡是师范院校普遍存在的事实,但从得分来看,女生得分略高,一方面可能与选取的样本有关,另一方面是因为教师往往被当作传统的女性职业,所以支教女生更容易将自己代入教师这个角色,从而能更快融入支教生活。此外,女生大多比男生心思细腻,在支教过程中更能注意细节,更易成功,自然自我效能感更高。

3.2.2 专业差异 无论是一般性自我效能感,还是社会性自我效能感,理科类支教生得分都较低。这是由于理科类的知识比较抽象,大多在实验室完成,缺乏社会实践,因此,理科类支教生在人际关系等方面的得分略低于文科生,从而使文科生的自我效能感相对高一些。此外,理科类实验需要多次反复做才有可能成功,多次的失败可能导致理科类支教生自我效能感偏低。

3.2.3 不同成绩的差异 学习成绩不同的支教生自我效能感没有显著差异,说明大学生起跑线基本相同,支教生的基础知识完全能够应对支教所需的知识,所以大学里的学习成绩并不影响他们自我效能感的高低。相反,一些非智力因素可能是影响他们自我效能感的关键。而且支教生去实习,角色从学生转变为教师,更多的注意力放在怎么教会学生和如何管理学生,这就需要将所学知识灵活运用,而不是单纯地学会课本上的知识。

3.2.4 不同生源地的差异 来自农村的支教生一般性自我效能感高于来自城市的支教生,究其原因,城市和乡村的支教生所处生活环境不同,来自农村的支教生原生生活环境与支教环境相似,更易融入新环境,而来自城市的支教生很多第一次到农村,因此不仅要适应教学环境,还要适应生活环境,困难更大,自我效能感更低。

3.2.5 不同实习学校的差异 在不同学校实习的支教生自我效能感差异显著。在幼儿园实习的支教生在一般性自我效能感方面得分略高,这是由于在幼儿园实习的支教生虽然工作任务繁重,但小朋友好管理,很容易做出成绩。而由于初中生正处于青春期,面临小升初的转型,有些学生不适应且不服从管教,这就导致在初中实习的支教生自我效能感偏低。

3.2.6 是否自愿选择师范院校的差异 自愿选择师范类院校的支教生与无奈选择师范类院校的支教生在一般性自我效能感方面存在显著性差异。自愿选择上师范类学校的支教生满怀热情,对自己的职业有很大的期待,对自己充满信心;而那些选择师范类院校实属无奈的支教生,对教师职业没有兴趣,在支教中仅限于完成自己的任务。实习阶段为期半年,其社会化经历从体验到“做教师”异常快乐的蜜月阶段到努力寻找资料使自己成为好教师的发现阶段,再到遇到各种问题的危机阶段,最后到开始采取现实方法的应付阶段,支教生自我效能感变低。

4 结论与建议

4.1 结论

实习支教生自我效能感总体偏低,占57%。自我效能感在人口学变量上存在差异:一般性自我效能感在专业、实习学校和是否自愿选择师范院校上存在显著差异,其中文科类高于理工类,在幼儿园实习高于在初中实习,自愿选择师范院校的高于无奈选择的;社会性自我效能感在专业和实习学校上存在显著差异,其中文科类高于理科类,在小学实习的支教生高于在幼儿园实习的支教生。

4.2 建议

4.2.1 积极关注理科类支教生自我效能感的发展 学校应更多开展实践活动,让理科生在实践活动中对自己的能力有一定的认知,逐步消除自我效能感低的现象;教师要多关注一般自我效能感较低的学生,在课堂上给他们提供回答问题的机会,在课下多去宿舍走动,多交流沟通;支教前,学校应给支教生提供更多社会实践的培训,以便他们在支教过程中更从容。

4.2.2 积极创设活动,增加学生成功体验 成功的体验是提升自我效能感的一种有效措施。要想达到这个目的,学校应多开展适当的竞争性活动,让支教生积极参与其中,从中获得成功的体验;还可以通过目标细化,把大目标分成小目标,保证支教生完成每个任务,从而获得成就感,慢慢累积,体验成功的感觉。

4.2.3 加大提供榜样示范的力度 学校可以通过写日志或视频录像的方式记录一些优秀支教生教学和生活的过程,记录从支教开始到结束的变化和点滴进步,为支教的学生提供榜样示范;为即将支教的学生提供更多见习机会,让他们从见习中寻找优秀教师学习模仿。在如今这个多元化信息时代,支教生需要树立正确的榜样,从中汲取适合自身个性特点和符合个人经历的相关要素模仿学习。

4.2.4 指导支教生正确归因 归因结果对个人的情绪、期待和行为有着十分重要的影响。如果学生将失败归于自身努力不足这种可控因素,就不会对自己的能力产生怀疑,有利于自信心的培养,且愿意在以后的学习生活中作进一步努力去争取成功。在支教过程中,影响成功或失敗的因素有很多,如学校因素、周围社会环境等,学校要引导支教生进行积极的归因,定期组织支教生正确归因,在不否认自己能力的同时也要正视自身的不足,以此来帮助他们增强自我效能感。■

参考文献

[1]李艳丽.实习教师自我效能感及其培养策略探析[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(2):191-194.

[2]吕立杰,刘新,王萍萍.实习教师自我效能与职业认同的相关性研究[J].高教探索,2016(11):111-116.

[3]卢冬君.顶岗实习生的一般自我效能感和应对方式关系研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2014,39(8):

102-106.

[4]刘玥.教师自我效能感及其影响因素:多水平分析研究[J].教育科学论坛,2015(8):21-25.

[5]高华,陈晓铖.自我效能感:新教师教学成长的内驱力[J].现代教育科学,2012(2):50-51,57.

[6]曲霞.实习期间的师徒关系对师范生自我效能感的影响研究[J].教师教育研究,2013,25(4):62-67,19.