农村公益服务何以实现精准供给

杨帆 胡志平

作者简介:杨 帆 男(1991- )华东政法大学政治学与公共管理学院副教授

胡志平 男(1979- )华东政法大学政治学与公共管理学院教授

摘 要:在乡村治理中,公益组织参与村庄自治项目成了一种重要的实践形式。对村级公益组织绩效差异的成因展开分析,系统地探究权威力量、经济条件、精英网络、组织合法性、外部资金、外部压力等要素如何相互作用,有助于理解农村公益组织何以能够提供精准化的公益服务。基于Z省X县案例集的分析表明,村庄权威建构了精英网络,维护了村治秩序和公益组织的合法性,但经济利益分化衍生的矛盾则抑制了精英的能动性,消解了公益组织的功能,从而无法为村民带来有效且精准的公共服务。此外,如果公益组织提供的服务与村民的需求相符,而非因承担创新推广的考核压力来“逼民受益”,则公益组织更容易取得良好的绩效。农村公益组织应考虑村庄的实际条件,尊重民众的需求,避免因“被动推广”和“同质化”导致公益服务的目标与手段脱节,造成资源浪费和项目失败。

关键词:农村公益服务;自治绩效;精准供给;定性比较

中图分类号:D669.9 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2021)03-034-(13)

一、引言

公益组织参与村庄自治项目是当下乡村治理的一种重要的实践形式。一方面,公益组织能够有效地提供政府无力兼顾的公共服务,克服政府失灵的消极影响,补齐政府在扶贫等乡村振兴事业中的短板[1],建构农村的公共文化[2];另一方面,相比于市场和政府组织,公益组织能够更加灵活地嵌入到村庄的治理结构中,拓展公共服务资源的渠道,增加公共服务资源的可及性,满足村民的现实需求[3]。现实中,一个值得关注的问题是:农村公益项目如何准确地定位自己的功能,实现公益服务的精准供给?近年来,一些村庄的自治项目因“水土不服”而抑制了公益组织在提供公共服务时的能动性[4]。例如,在特定“试点”项目成功后,基层政府以“公益经营者”的角色将“试点”项目自上而下地推广[5],要求辖区内的所有行政村主动响应,积极落实试点项目,并定期对项目的运行状况进行绩效评估。事实上,政府强制推广的项目极易与村庄原生的自治功能发生冲突,使得项目目标脱离实际或与民众的需求相悖,引发民众的不满,如:村庄扶贫中出现的“逼民致富”[6],文化振兴中出现的“强制易俗”[7],村民自治中出现的“被迫民主”[8]。

已有研究表明,农村自治项目无法有效满足村民需求的原因有两种:第一,自治项目过度依赖地方精英,导致公共资源被少数群体俘获,项目在执行时不能够有效地覆盖本应得到服务的群体[9],或者国家资源被分利集团攫取,既定的项目目标被搁置、掩盖或扭曲[10]。第二,村民参与自治项目的自主性不足或渠道不畅。在压力型体制下,村干部承担了基层政府下压的维护社会稳定和提供基本公共服务的任务,尤其在税费改革后,村干部的报酬由国家财政负担,基层政府将村干部视为政府的一线“代理人”[11],在此背景下,村庄治理出现内卷化[12],村干部在主导村级自治项目时,更多考虑基层政府的偏好以及绩效考核的要求,而普通村民缺少表达自身需求和参与自治项目的平台和机会[13]。

上述两种解释主要是从政府、村干部、地方精英、村民等不同主体间形成的互动关系,以及制约多主体互动的制度条件出发,分析自治项目出现功能异化或失败的原因,但较少地分析公益组织如何承接自治项目,以及不同村庄的异质性对公益组织在自治项目中的绩效的影响。事实上,“村庄”是一个相对独立的空间,是一系列要素的组合。经济条件、权威力量(如宗族族长、村委书记)、热心村庄发展的各类社会精英、在地化(localized)的民间传统与规范、公益组织的内部治理结构与可及的外部资源等,构成了村庄自治中正式和非正式的要素[14],这些要素在不同的村庄中有差异化的表现,极有可能影响公益组织在自治项目中的绩效。此外,同一个农村公益项目存在差异化的绩效表现,现实中存在如下现象:相同的公益组织参与的自治项目在一些村庄中实现了公共服务的目标,获得了民众认可,但在另一些村庄中却引发了新的冲突和矛盾,最终失败,这其中的原因何在?为何功能相同的公益组织反而在经济基础相对薄弱的村庄获得了更好的绩效?如果要回答上述问题,需要对已有村庄自治研究的指标与观点进行反思,并对现实中农村公益组织参与的自治项目的过程和表现进行对比分析。

二、村庄自治研究中的两类视角

自20世纪90年代起,村庄自治成了中国社会转型的重要实践领域之一,学术界也始终保持着对村庄自治过程的关注,依循不同的理论预设和分析指标,两类研究视角伴生出现,即“权威决定论”和“精英互动论”。采用“权威决定论”视角的学者,倾向于描述自治活动如何被塑造,重点考察经济条件、权威力量、组织合法性等要素,分析村庄如何控制自治項目,能动地塑造自治过程。而采用“情境互动论”视角的学者,则普遍认为村庄自治是自发的、互动的,充满了不确定性。自治的成败依赖于地方性组织的构成,个体精英所在的社会网络,以及各类行动主体的资源动员能力,这部分研究更关心多元主体的互动与博弈。

具体而言,“权威决定论”认为,村庄自治过程也是被权威力量自上而下地塑造的,因而“自治”也是被“建构”的,良好的村庄自治绩效离不开基层政府或村干部的主动作为。这一视角强调:在国家力量与乡村社会的互动过程中,国家从来也没有退出村庄自治;村庄的自治也是国家政权在乡村重建的一种方式[15],通过形式上的自治,国家可实现对乡村社会的有效治理与资源整合[16]。党和国家出于完成行政任务,维护政治合法性的目的,会在下放任务给村庄的时候让渡出一部分权威和资源[17],“村级组织官僚化”或“村级治理半行政化”便成了一种常态。于是,村干部成了发起并维持村庄自治的主体[18],既承担了抑制村庄中各类分利集团的负面影响来维持村庄自治秩序的责任[19];同时也要主动地化解经济发展与自治绩效之间的张力[20],动员民众参与公共事务[21],捆绑连带地统筹各种正式与非正式资源,维护村庄自治的合法性[22]。

“情境互动论”相比于“权威决定论”,更关注治理的自发秩序[23],而非基层干部或自上而下的政治干预的影响。采用“情境互动论”这一视角的学者普遍认为,村庄、政府与社会精英之间建立了复杂的关系网络[24],非正式制度弥补了正式制度的空缺,提供了灵活的合作机制,维持了村庄公共物品的有效供给[25]。乡村建设中的“精英”或“能人”,因获得调配资源的能力,而能够参与建构村庄内外的社会网络,维持自治活动的持续运作[26][27]。然而,即便“能人”具有社会传统或制度合法性赋予的权威力量,他们在村庄公共事务管理和资源分配中也需要维持人情与利益的平衡。一旦平衡打破,能人所拥有的社会信任基础就会被侵蚀[28]。因此,村庄自治绩效和公共服务的供给在很大程度上受到村庄中的传统规范、社会网络、非正式制度的影响[29]。此外,当村庄外部的社会力量、资源和政治压力嵌入到本地自治过程中,原先的治理机制也会随之发生改变[30]。

不难发现,“权威决定论”与“情境互动论”两类视角存在张力。权威力量虽然能够弱化分利集团,巩固自治秩序,但也潜在地破坏了建立在平等、互惠基础上的非正式制度;非正式制度虽然依托社会传统与互信而获得了合法性,但也会弱化权威力量的干预和功能。“权威决定论”和“精英互动论”之间的张力之所以产生,是因为各自关注了特定的治理要素,而忽视了另一些要素。虽然两种视角均重视“经济基础”对于自治效果的重要性,但“权威决定论”更多地讨论“权威人物”的作用;相对地,“情境互动论”则重在讨论村庄中的“社会资本”对治理绩效产生的影响。整体性地提炼村庄自治的机制,仍然是一项未竟的工作。

在现实中,自上而下的政治权威对基层社会的控制并不总是成功的,即便是垄断了村庄公共资源的“寡头”村干部,也须借助本地精英和传统实现其目标[31];另一方面,自下而上的自治力量的发展也离不开政府的认可[32],只有能够帮助政府提供公共服务,政府才会鼓励它们的发展[33]。因此,本文在理论上,试图吸纳已有研究指标,追求知识的通则性,将“权威决定论”与“情境互动论”中的关键要素置于同一个分析框架中,探究村庄自治中诸要素间的复杂机制。在实证操作上,本研究将Z省村级公益基金组织的案例群作为考察对象,采用模糊集定性比较分析法(Fuzzy-set QCA),对40个村庄公益组织进行综合分析,探究农村公益组织在自治项目中的绩效差异及其形成原因。这种探讨既可望得出具备一定普遍价值的新知识,也可能预示未来村庄治理转型研究的要点所在。

三、村庄自治条件的组合与公益组织的绩效

因大量青壮年劳动力外出,Z省X县的老人照护及留守儿童抚养成了公共问题。当地政府于2012年发起以赡养老人和抚养儿童为目的的社会自治项目,以村为单位,成立名为慈孝基金、爱心基金、孝心基金等公益性组织,通过接受村民和其他社会人士捐赠、政府资金支持,来面向本村的老龄人群和儿童提供赡养和抚养类公共服务。在本研究中,村级公益组织与其他类型的公益组织的核心区别在于,组织获得的资源和捐赠只用于扩大公益服务规模,而不用于组织成员的分红。经过几年发展,X县已有近百个同类型村级公益组织成立。各个村庄的公益组织在承接自治项目时因采用灵活的治理形式,探索出一条解决农村留守老人和儿童生存问题的新道路,获得了Z省2015年“公共管理创新案例十佳”称号。当然,X县的村级公益组织并不是单一案例,而是一个面临相似条件,但运行绩效各不相同的案例集,为综合分析公益组织参与自治项目的绩效差异及其成因提供了实证素材。由于要测量村庄自治中多种要素对自治绩效产生的复合影响,本研究采用定性比较分析方法,进行多案例对比分析。

1.数据来源与条件赋值

定性比较分析法最早由查尔斯·拉金(Charles C.Ragin)于1987年提出。该方法由于大大增强了处理实证定性信息的结构化能力,迅速成了案例研究中的重要方法。定性比较分析运用数学集合、布尔代数等工具,使得原先同一问题范畴中,分散的个体化案例之间也能够快速进行综合的“条件组合—结论”式的分析,从形式上讲,该方法将定量和定性的优势进行了重新结合。该方法的目标就是探究条件集合与结果集合之间的关系。本文采集到40个村级公益组织参与自治项目的案例,并建构“权威力量”“经济条件”“精英网络”“组织合法性”“外部資金”以及“外部压力”等6个条件作为分析指标。

本研究选择模糊集(fsQCA)技术进行分析。在当案例数量在10—40个之间时,属于中等规模样本(Intermediate-N),这时可以选择的条件数量为4-6个或4-7个[34]。集合之间的关系可以通过两个指标加以阐释,分别是:必要性,也即条件是结果的一个超集(superset);充分性,即条件是结果的一个子集(subset)[35]。本研究通过对40个公益组织展开调查,形成40个案例的数据库。6个条件的操作化规则如下:

“权威力量”主要指自治项目负责人的个人权威,包括以下5个维度:威望(在当地任职时间)、经验(发起公益项目的经验)、人脉(是否通过自身积累的熟人关系为公益项目提供资源)、力推强度(是否主动地倡导建立公益项目)。隶属度得分下限为1,上限为3。“经济条件”分为6级,在本研究中,经济条件不是绝对的收入数额,而是收入稳定的条件,也即经济基础:1级表示村民多数没有固定收入;2级表示村民依靠外出打工获得经济收入;3级表示村民收入依靠“外出打工”与“本村农业产业”相结合;4级表示“外出打工”“村内精英经济上的反哺(捐款、投资等)”以及“本村农业产业”相结合;5级表示“外出打工”“精英反哺”“本村农业产业”以及“部分独立加工制造业”共同结合构成村民收入的基础;6级表示该村庄有自己的独立发达产业,村民不需要依靠其他类型的经济收入。在编码中,2为隶属度下限,5为隶属度上限。“精英网络”分为5级:1级表示公益组织完全独立运作;2级表示只有村庄行政人员的互动网络影响了公益组织的运作;3级在2级的基础上加入村庄内村民间形成的社会网络的影响;4级在3级基础上加入村外的社会网络(参与者包括企业家、公益人士、志愿者等)的影响;5级在4级基础上加入本地基层政府官员的互动网络的影响。组织的“合法性”涵盖了组织本身形式的合理性因素,以及得到目标群体关于组织正当性的认同程度,主要分为5个维度:独立机构、独立的理事会、独立的财务监督系统、协调性,和民众的认可度。“外部资金”赋值包括以下6个维度:没有村庄外部的资金提供(捐赠)给公益组织、几乎没有(外部资金占财务总额比小于5%)、较少(占比5%-10%)、较多(占比10%-30%)、非常多(捐赠占比30%-50%)、资金数量充足(占比大于50%)。“外部压力”反映自治项目开展后不同外部主体的评价,分为以下4类主体:媒体、社会精英、政府官员和其他村庄。由受访者对不同主体给予的负面和正面评价情况进行评估,整合为负面和正面压力得分,最后加权得到外部压力总分。得分排位后20%为隶属度下限,排位超过80%为完全隶属。“农村公益组织的绩效”在本研究中反映为自治项目成功或失败,其判断标准分为5个维度:组织管理和运作、服务质量、内部矛盾、资源充足性、持续发展的潜力。

2.四类条件组合与自治绩效

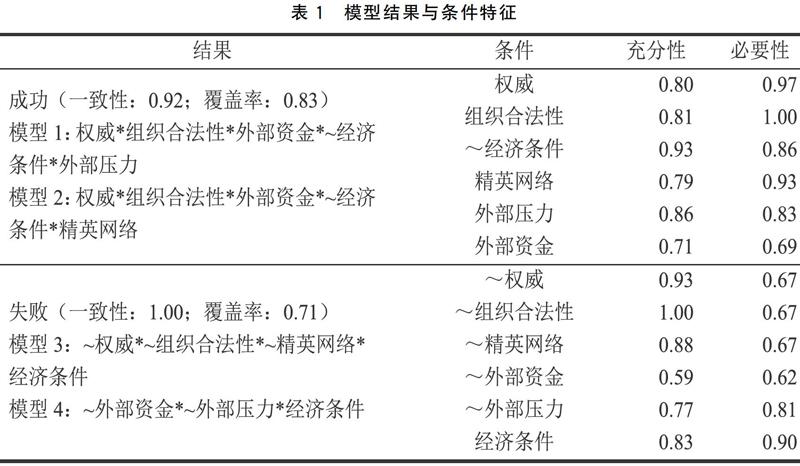

模型1与模型2是公益组织成功的要素配置(如表1所示)①。“权威”“组织合法性”均为存在(present)的附属条件,而“经济条件”为缺失(absent)的核心条件。模型3与模型4反映了公益组织绩效失败的条件配置。其中,“经济条件”为共有且存在的核心条件。

将两种成功的模式进行比较,第一种模式(模型1)包含的独特要素为“外部资金”与“外部压力”,因此,该模式可称为“外部资源引致型”。第二种模式(模型2)包含的独特要素为“精英网络”,可称为“精英网络引致型”。

除此以外,由于模糊集运算中“对合律”不成立,还需要对案例失败的结果进行分析。在第三种模式(模型3)中,“权威力量”“组织合法性”与“精英网络”为缺失的附属条件。条件组合说明公益组织如果仅仅依靠村庄现有的经济条件是难以成功的,因此,可称为“治理结构缺失型”。第四种模式(模型4)中,“外部资金”与“外部压力”为缺失的附属条件,只有“经济条件”为核心条件,因此该模型可以概括为“内部资源依赖型”。

在自治项目成功的条件中,除“精英网络”和“外部资金”接近0.8的充分性阈值外,其余的因素均达到或超过了阈值,说明“权威”“组织合法性”“外部压力”以及“经济条件的反事实”在解释成功结果中起到正向作用。在必要性检验中,“权威”能够解释97%的结果,“组织合法性”更是实现了对结果的全覆盖,而“经济条件的反事实”也能够解释86%的成功结果。在失败的结果中,除“外部资金的反事实”与“外部压力的反事实”外,其余因素在充分性检验中均通过了0.8的阈值,尤其是“经济条件”可解释90%的失败结果。

四、公益组织绩效差异的形成机制

定性比较分析揭示出公益组织在参与自治项目中存在的差异化的绩效表现。其中,权威力量、精英网络、组织合法性、经济条件等因素的耦合会对项目的成功或失败产生重要影响。在本研究选取的案例中,有三组结果呈现“事实-反事实”典型对应的案例,分别为自治项目成功的案例:S、L、W村,以及自治项目失败的案例:D、Y、T村,通过对调研所得的质性文本进行编码分析,抽取维度,可以发现权威力量、精英网络、组织合法性、经济条件、外部压力等因素如何在现实情境中发挥作用。

1.权威的作用

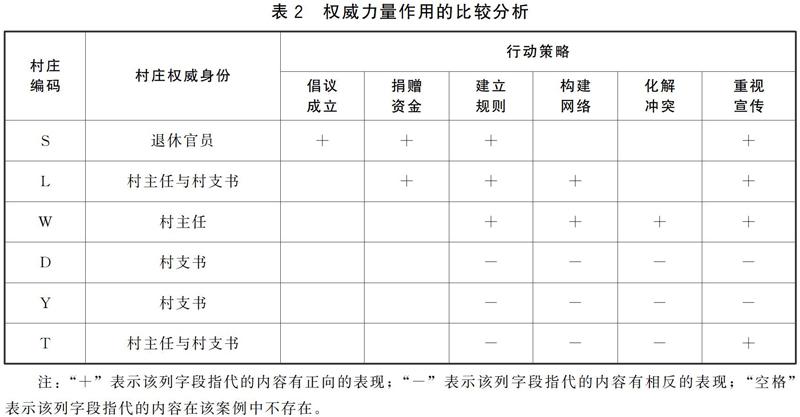

如检验结果所示,“权威”这一条件可以独立解释97%的成功结果。由此看来,“权威”本身对治理绩效就具有极为重要的作用。通过对6个案例资料和访谈资料进行编码分析,可以抽取出“权威”的6种行动策略,分别是倡议成立、捐赠資金、建立规则、构建网络、化解冲突、重视宣传等。6个案例在6个条件上的表现如表2所示。

2010年,S村一位退休官员G先生提议成立赡养村内老人的公益基金组织②,并定位为村级公益组织。该组织成立的初衷在于解决老人赡养问题引发的日益严重的家庭矛盾,同时也弘扬孝道——这一被当地民众广泛认可的社会规范。当年11月,组织章程通过理事会会议表决,确定了组织运作的基本职能划分、权责关系以及资源来源和使用方法。在2011年第一次募捐大会中,G先生带头捐款,该次募捐大会共募集35万余元。该项活动在开展期间同样有地方官员参与,并且得到了当地媒体的积极评价。不久,该村级公益组织得到县政府重视,被打造为该县治理创新的一张名片,在全县推广。

在L村,公益基金会的成功得益于村主任和村支书自身的经济实力,以及精英网络的嵌入。村主任和村支书在成立公益组织之前,就曾利用自家经济产业帮扶村内贫困居民。S村的公益组织成立后,起到了示范效应,加之政府的推广,在零星分散的慈善捐助基础上,L村也建立了赡养老人的公益组织,并整合已有资源,设计了规范的自治章程。该村去外地工作的精英人士与现任的村主任和村支书保持紧密的联系,并在公益组织成立后慷慨解囊,捐资捐物。

W村的村主任借助自身拥有的社会资源(主要是商业资源),化解了村内原先遗留下来的派系冲突。这些冲突多数集中在村内资源分配上。由于商业资本的进入增加了村内公共资源的存量,村主任增加了村民之间互动的渠道,原先村内的矛盾得到化解,在此基础上重新确立了村内各项公共活动的制度规范,包括响应政府的号召,成立慈孝公益组织并明确运作方案。各项公共制度的确立也为该村之后的道路、排水等公共设施的建设等工作的顺利开展奠定了基础。

S、L、W村权威人物的共同之处在于重视宣传。例如,对组织进行统一命名,附和现实中的新闻热点,以村庄自治创新、传统文化传承等主题等吸引媒体的关注,与政府正在力推的政策(如精准扶贫等)结合起来。这些行为极大地提升了村庄受到的外部关注度和上级政府的重视程度。当组织目标与基层政府工作理念、自上而下的行政任务(如扶贫工作)结合在一起时,公益组织能够获得更多的外部资源。三个村庄借助媒体和政府的宣传将自治项目定位为本地的“文化名片”,逐渐形成了一套稳定的模式。外部的关注也提升了村庄支持公益组织的信心。

D、Y、T三个失败的村庄都存在缺失权威力量的问题。首先,三个村庄的村支书或村主任并没有主动地倡议成立公益组织,而是出于响应基层政府的推广号召而“被迫”承担起建立公益组织的任务;他们也没有主动地牵头为公益组织建立制度章程。其次,这些村庄普遍存在尚未解决的矛盾,村民间缺乏社会资本,或宗族矛盾激烈,村支书在倡导自治活动中,承担比其他村庄更多的行动成本。相应的,针对公益组织的宣传也较为少见。主观动机的缺失与客观现实矛盾的结合导致村级公益组织管理混乱,组织面临崩溃的危机。

2.精英网络与组织合法性

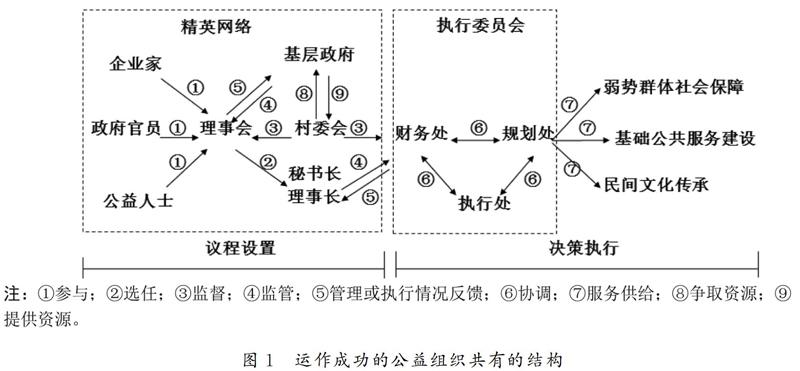

定性比较分析中的充分性和必要性结果显示,“精英网络”与“组织合法性”均通过了一致性检验,并实现了对成功结果的全覆盖。通过对成功的S、L、W村进行分析,可以发现成功的公益组织的结构有着相似之处,如图1所示。

首先,这些村庄的公益组织中均有一个多方主体共同构成的理事会,其成员有政府官员、企业家、公益人士等。理事会选举出一名理事长和一名秘书长,负责协调管理理事会内部工作并监督执行委员会。理事会是精英互动的平台。在成功的组织中,精英网络已经完全“嵌构”在组织的运作中,其标志是组织的资源获取,重要事务的决策,以及人员职能的调整等事务均需要通过理事会来完成。尽管理事会不参与自治项目的执行,但它建立起村庄与政府和社会的紧密联系,也影响了村委会的注意力分配。

其次,村委会能够监督理事会和执行委员会,尤其是监管财务工作(收支管理)。村委会独立于理事会与执行委员会,村委会不直接决定公益组织的资源配置与职能,但会就公益组织需要获得的公共资源和基层政府沟通,以得到政府的资助和认可。除此之外,村委会还可以从以下几个方面给予公益组织帮助:(1)提供募資渠道和信息,前提是不违反公益筹资相关的法规;(2)建立考评体系,检查并公示资金使用情况,跟踪调查社会效果,保持公益组织运作的透明度;(3)争取基层政府的政策支持,尤其是将公益组织的活动与扶贫项目或其他公共服务项目结合在一起,使得公益组织获得更多的资源和关注;(4)宣传自治文化和传统(慈爱、孝敬、为善、有信),通过媒体宣传、设立奖项、树立典型人物和事件等方式,塑造或影响公共舆论,营造有利于公益组织成长的社会环境。

第三,执行委员会是落实组织决策的核心。由于多数公益组织不具备在民政部门登记的资质,无法在银行设立公共账户,因此通常选择使用个人账户来管理资金,若征得理事会同意,可以将组织中的一部分资金投到本地资质良好的企业,获取收益。在执行委员会中,财务处、规划处和执行处相互独立,规划处主要负责方案的设计,并与理事会进行协调沟通,而执行处负责根据制定好的意见实施方案。整体而言,执行委员会的工作包括了以下几项:制定组织的年度支出计划,分配具体活动的预算,向理事会报告活动开展情况,根据工作需要向理事会提出委员任免方案,以及办理理事会指导并授权和交代的其他事项。

第四,成功的公益组织开展的活动能够得到当地居民的认可。根据课题组的调查,有69.2%的受访者对绩效排名前50%的公益组织的服务效果感到非常满意,23.7%的人表示比较满意,而当分别具体到有关满足生理或心理、文化或公共服务需求的时候,非常满意和比较满意的比例同样在70%与25%左右。然而民众对排名后50%的公益组织感到非常满意与比较满意的比例基本不超过50%。

D、Y、T村的公益组织合法性较低,但造成低合法性的原因有细微差别。具体而言,D村早已存在两个极有影响的利益集团——LN协会和FN协会,它们几乎垄断了本村公益组织执行委员会的主要工作,也将两个协会的竞争与矛盾带进了执行委员会。在资金分配上,双方均认为本协会(成员)负责的工作应该得到更多资助;然而,相比于其他村庄的协会,双方均已控制了足够多的执行资源。在公益组织的换届选举和日常工作中,两个协会之间相互掣肘,以至于具体工作无法完成。村委会仅仅为协会提供资源,未能协调矛盾。Y与T村的情况类似,村庄面临的主要问题是化解村民在村集体资产分配上的矛盾。由于受到附近村庄公益组织扩散的影响,加之政府的有力推动,两村同样设置了相似的公益基金组织,但村民在经济上的纠纷使得执行委员会的工作极为被动,任何服务支持均有可能被质疑为公共资金的不当使用。公益组织尽管也设立了理事会,但在功能上形同虚设,并没有实质性的决策权力(参见表3)。

3.经济条件

村庄公益组织的成功运作离不开稳定的资金支持,但从失败结果的条件可以看出,经济条件能够一定程度上解释失败的结果,通过了0.8的阈值,也即是,在拥有良好经济发展条件和基础的村庄中,公益组织却更容易失败。基于此,本文回到现实情境,对不同村庄经济条件的表现进行重点分析。

S、L、W三个村庄在老龄化服务、基础设施建设等方面均存在迫切的需求,60岁以上老龄人口占村庄登记的总人口的比例均接近或超过20%(如表4所示)。老年人口数量不断增多的同时,空巢老人的数量也在不断增加,基础设施建设却较为落后。对老人尽孝一直是当地民间主流的社会规范。当一部分老年人缺乏社会关照时,会对自己所处的现实困境进行反思,并时常认为是子女未能尽孝造成的,在与村庄其他老年人的比较中,也会产生相对剥夺感,引发家庭内部矛盾。实际上,子女赡养老人的能力是不同的,依靠公益组织来统一承担一定程度的赡养老人的工作(例如提供晚间陪护、饮食、居家医疗护理等服务),能够一定程度上缓解赡养资源不均的问题,降低资源投入的边际成本,一定程度上也缓解了单个家庭独立赡养老人的压力。

然而,D、Y、T三个村庄的情况与上述村庄差异较大,尤其体现在经济条件的差异上。这三个村庄由于地理区位的优势,土地流转带来了丰厚回报,村集体经济实力雄厚。尽管三个村庄也存在赡养老人的需求,但基本不依赖外部资金来运营公益组织,相应地,也缺少多元的外部力量来参与监督。然而,经济资源的多样性却带来了资源分配的矛盾。例如D村,在公益组织建设过程中,两个协会争夺基金会资源,协会内部也在换届中激烈地竞争,形成难以调和的派系冲突,新成立的基金会不仅没有实质地参与到公益服务的供给活动中,反而成了村内不同派系争夺公共资源的交锋之地。Y和T村在基金会建设过程,当地居民未能给予充分的重视,反而在基金会成立后,将其视为村集体资产的一部分,各个利益集团为争取掌握基金会的控制权而发生了新的冲突,以至于村内无论何人承担基金会的管理工作,都将在协调矛盾的工作上付出巨大的行动成本,反而无法集中精力优化公益服务。

4.外部压力

定性比较分析结果表明,“外部压力”能够引致成功的结果,通过了0.8的阈值。经过对6个案例的具体比较,可以发现,成功的三个村庄与失败的三个村庄面临不同的外部压力,并且外部压力导致不同的组织绩效,也实质性地影响了公益服务的精准化程度。

S、L、W三个村庄均依赖外部资源的捐赠,集体资产不足以支持公益组织的发展,只能在捐赠资金暂时不足的情况下提供临时的支持。捐助资金的来源主要包括企业家的赞助、其他社会公益人士的捐助。由于村庄中不存在势力强大的分利集团,三个村庄中的利益纠纷普遍较少,慈孝基金在使用过程中每一笔捐款的数额、用处都得到了村民、村两委工作人员的重视,因而在日常管理中,基金会管理委员会能严格按照村级《慈孝基金管理规范》做到各笔捐款及时公示、规范支出、重大项目集体讨论,并接受多元化的外部捐赠主体的监督。例如S村和W村以季度为单位,制作了完整的慈孝基金收支报告,并通过微信,及时共享给捐赠者和本村村民。在每月的内部例会上,基金会邀请村民代表、社会爱心人士(捐赠主体)代表,共同参与讨论公益服务方案,为下一阶段的服务内容和服务方式赢得最大程度的共识。L村建立了“24小时”问题反馈机制,在与慈孝基金有关的资源支出活动中,如果基金管理委员会通过微信、电话或邮件收到任何与财务管理、服务质量、服务内容等有关的问题,承诺将在24小时以内给予反馈,确保与慈孝基金有关的任何公益服务问题都能得到及时反馈和解决。从现实情况来看,由于基层政府的项目支持,村委会的协调和争取,社会精英的动员与宣传,几个村庄的公益组织并不存在资金不足的问题。

与上述三个村庄相比,D、Y、T三个村庄面临的外部压力较小,原因在于,三个村庄基本没有从外界获得公益资源,而是依靠村内现有集体资产来维持公益项目。如此,来自村庄外部的主体难以实质性地介入到村庄公益服务的监督工作中。外部监督主体的缺失也造成三个村庄缺少建立必要的监督制度的动力,同时,与公益服务相关的反馈和公示制度也未能有效落实。事实上,村庄外部监督力量的存在不仅能够提高公益组织运作质量的上限,更能够防止公益组织质量显著下滑。D、Y、T三个村庄因为没有必要的外部监督力量的制约,陷入低质量运作的“陷阱”中,即村庄内部矛盾抑制公益组织绩效,而公益组织绩效的降低又进一步地加重了村庄内部矛盾,从而陷入恶性循环。

五、结论与讨论

Z省村级公益组织在参与村庄自治项目时形成了差异化的组织绩效。对公益组织绩效差异的成因进行剖析,能够帮助我们理解农村公益服务精准化的形成逻辑。本研究在一定程度上深化了既有学者的观点:(1)农村良好的治理并不必然与经济的发展相关;(2)即使在正式的民主制度和官僚政治制度薄弱的地方,仍然可以存在良好的公共品供给。但本文不止于证实这两个观点,而是对“权威决定论”和“情境互动论”两类视角进行了综合,通过定性比较分析,建构了村庄自治成败的四种模式:“外部资源引致型”(成功)、“精英网络引致型”(成功)、“治理结构缺失型”(失败)、“内部资源依赖型”(失败)。依据现实素材,研究重点阐释了村庄自治中的权威力量、精英网络、组织合法性、经济条件、外部资源和外部压力等要素对公益组织在自治项目中的绩效的影响。具体而言,本文有如下发现:

首先,村庄权威力量能够在公益组织的运作中发挥主导作用,帮助公益组织赢得合法性,也能够搭建起村内和村外各界精英之间的互动网络,进而为自治活动带来持续且稳定的资源供给。其次,嵌入在公益组织中的精英网络,可以提升公益组织的合法性。在成功的组织中,精英之间搭建起了互动网络,各类积极分子参与确立基金会的章程,监督公益组织日常实际的执行工作,明确理事会和执行委员会的功能,对接村内外的资源,扩大公益组织和自治活动的影响力,使得自治活动进入良性循环。第三,从外生条件来看,公益组织如果要实现公共服务的精准供给,也需要外部资源的投入。村外各类社会力量支持建设公益组织的资金按照统一、公开、透明的原则进行记录和使用,这在一定程度上规范了组织的管理程序。相比于直接依靠村内集体资产,使用多方募集的资金通常更需要回应政府与社会中的资助人的监督与问责,因此也增加了服务的回应性和有效性。最后,在利益快速分化的现实中,资源分配衍生出来的矛盾会抑制权威力量和精英网络的形成,并侵蚀自治的合法性。在现实中,我们看到,拥有相同组织目标的公益组织在经济条件不同的村庄中出现截然不同的绩效。在经济条件单一的村庄中,以人口服务为主要目标的公益组织反而比经济条件多元的村庄更加成功。除了公益组织依赖的经济资源来源的差异外,不同村庄的民众对特定类型公共服务的需求存在差异。对于经济基础薄弱的村庄而言,老龄化现象更加严重,而老年人对于赡养服务的需求也更加突出,公益组织更能够发挥“救急”的功能,也因此能够落地生根。

上述发现对实践的启示是:公益组织在农村地区开展公共服务活动,应关注项目的适用性,不应将同质化的项目生硬地推广到各个村庄中,避免因项目与民众需求相悖而造成基层的行政负担和资源浪费。尤其是和扶贫相关的项目,基层政府应重视群众的现实需要,发挥“救急”的功能。此外,只有准确把握不同村庄的资源禀赋、本地的社会传统以及民众的需求,才能精准地设计具有针对性的项目,取得预期的效果。

在上述研究的基础上,本文也对今后有待进一步检验的命题进行展望。例如:如何在治理项目中嵌入需求识别的机制?农村公益组织如何能够向政府和社会传达成员的需求?这些问题的存在,预示了未来村庄自治研究的要点。在方法上,定性比较分析有助于产生新的研究命题,但新生的命题有待通过因果检验的方法进一步得到确证。今后的研究可以对研究变量、命题和假设进行更加深入的操作化与细化,并采用大样本抽样调查和实验研究的方法进行检验,形成研究中归纳与演绎的完整闭环。

注释:

①定性比较分析的中间方案同时涵盖了极简方案(Parsimonious Solution)的子集条件和复杂方案(Complex Solution)的超集条件,因此优于复杂方案和极简方案,被当作一种常规的方法。本文采用的是中间方案。*表示“和”(也即Logical AND),+表示“或”(也即Logical OR),而=表示“导致”,~表示“反事实”(negated condition/outcome)。在方案路径析出后,可以对每个条件在路径中的性质进行分析,单一条件的性质包括两种:核心条件(core conditions)、附属条件或边缘条件(peripheral conditions)。

②此前,G先生已于2007年在当地成功倡导成立了一个助学公益组织。

参考文献:

[1]徐顽强,李敏.公益组织嵌入精准扶贫行动的生态网络构建[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(3):43-53.

[2]李遠,崔月琴.公益组织参与农村公共性建构的内涵、困境与出路[J].江汉论坛,2019(11):116-122.

[3]刘妮娜.中国农村互助型社会养老的类型与运行机制探析[J].人口研究,2019,43(2):100-112.

[4]程士强.制度移植何以失败?——以陆村小额信贷组织移植“格莱珉”模式为例[J].社会学研究,2018,33(4):84-108.

[5]陈颀.“公益经营者”的形塑与角色困境——一项关于转型期中国农村基层政府角色的研究[J].社会学研究,2018,33(2):88-114.

[6]许汉泽,李小云.“精准扶贫”的地方实践困境及乡土逻辑——以云南玉村实地调查为讨论中心[J].河北学刊,2016,36(6):184-188.

[7]唐钱华.乡村文化振兴中的移风易俗主题与政府角色转换[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2019,36(6):14-22.

[8]陈明.村民自治:“单元下沉”抑或“单元上移”[J].探索与争鸣,2014(12):107-110.

[9]胡联,汪三贵,王娜.贫困村互助资金存在精英俘获吗——基于5省30个贫困村互助资金试点村的经验证据[J].经济学家,2015(9):78-85.

[10]李祖佩.项目进村与乡村治理重构——一项基于村庄本位的考察[J].中国农村观察,2013(4):2-13.

[11]景跃进.中国农村基层治理的逻辑转换——国家与乡村社会关系的再思考[J].治理研究,2018,34(1):48-57.

[12]贺雪峰.论乡村治理内卷化——以河南省K镇调查为例[J].开放时代,2011(2):86-101.

[13]SHOU H. Between the formal and informal: institutions and village governance in Rural China[J]. China: An International Journal,2015,13(2): 24-44.

[14]TSAI L L. Solidary groups,informal accountability,and local public goods provision in rural China[J]. American Political Science Review,2007,101(2): 355-372.

[15]刘涛,王震.中国乡村治理中“国家—社会”的研究路径——新时期国家介入乡村治理的必要性分析[J].中国农村观察,2007(5):57-64.

[16]贺雪峰,董磊明.中国乡村治理:结构与类型[J].经济社会体制比较,2005(3):42-50.

[17]SUN X,WARNER T J,YANG D L. Patterns of authority and governance in Rural China: whos in charge? why?[J]. Journal of Contemporary China,2013,22(83): 733-754.

[18]徐勇.權力重组:能人权威的崛起与转换——广东省万丰村先行一步的放权改革及启示[J].政治学研究,1999(1):45-50.

[19]温莹莹.非正式制度与村庄公共物品供给——T村个案研究[J].社会学研究,2013,28(1):113-133.

[20]徐林,宋程成,王诗宗.农村基层治理中的多重社会网络[J].中国社会科学,2017(1):25-45.

[21]王诗宗,杨帆.基层政策执行中的调适性社会动员:行政控制与多元参与[J].中国社会科学,2018(11):135-155.

[22]蔡晓莉,刘丽. 中国乡村公共品的提供: 连带团体的作用[J]. 经济社会体制比较,2006 (2): 104-112.

[23]WANG S,FEI D,SONG C. Characteristics of Chinas nongovernmental organizations: a critical review[J]. Journal of Chinese Political Science,2015,20(4): 409-423.

[24]SMITH G. Getting ahead in Rural China: the elite–cadre divide and its implications for rural governance[J]. Journal of Contemporary China,2015,24(94): 594-612.

[25]TSAI L L. Accountability without democracy: solidary groups and public goods provision in rural China[M]. UK Cambridge University Press,2007.

[26]罗家德,孙瑜,谢朝霞,等.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101.

[27]黄博,刘祖云.村民自治背景下的乡村精英治理现象探析[J].经济体制改革,2013(3):86-90.

[28]罗家德,孙瑜,谢朝霞,等.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101.

[29]张振洋.精英自主性、非正式制度与农村公共产品供给——基于“香烟钱”制度的个案研究[J].公共管理学报,2019,16(4):61-71.

[30]豆书龙,王山,李博.项目制的复合型碎片化:地方治理的困境——基于宋村项目制的分析[J].公共管理学报,2018,15(1):84-95.

[31]王黎.寡头治村:村级民主治理的异化[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,18(6):121-129.

[32]SMITH J S,HE P.Opening one eye and closing the other: the legal and regulatory environment for grassroots NGOs in China today[J]. Boston University International Law Journal,2008,26(1): 29.

[33]ZHOU H. Mapping the level of development of grassrootsNPOs in China[J]. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2016,27(5): 2199-2228.

[34]RIHOUX B,RAGIN C. Configurational comparative methods: qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M]. Thousand oaks:Sage Publications,2008.

[35]RAGIN C. Fuzzy sets: Calibration versus measurement[J]. Methodology volume of Oxford handbooks of political science,2007,2.

(责任编辑 矫海霞)