《论语》“攻乎异端,斯害也已”句义再探

黄 悦

(1.北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100089;2.北京文献语言与文化传承研究基地,北京 100089)

一、关于“攻乎异端,斯害也已”理解的分歧

《论语·为政》:“子曰:‘攻乎异端,斯害也已。’”这句话究竟如何理解,众说纷纭,莫衷一是。古代重要《论语》注本中,何晏《论语集解》释“攻”为“治也”,[1](P20)皇侃《论语义疏》同,并言“‘斯害也已矣’者,为害之深也。”[1](P20-21)邢昺《论语注疏》亦释“攻”为“治也”,并言“而治乎异端之书,斯则为害之深也。”[2](P22)朱熹《论语集注》举范氏曰:“攻,专治也……异端非圣人之道,专治而欲精之,为害甚矣。”[3](P57)以上四家说法一致。

及至刘宝楠《论语正义》,举孙奕《示儿编》和焦循《论语补疏》,并赞焦说“尤有至理”[4](P58-61)。孙奕《示儿编》言“‘攻’如‘攻人之恶’之‘攻’,‘已’如‘末之也已’之‘已’,‘已’,止也。”[5](P42)焦循《论语补疏》释“攻”为“攻治”,释“已”为“止也”,言“有以攻治之,即所谓序异端也。斯害也已,所谓使不相悖也……不相悖,故害止也。”[6](P617-618)

程树德《论语集释》释“攻”为“攻伐”义,“已”为语词。他以本经用语例决定之,认为《论语》中凡用“攻”字均作“攻伐”解,如“小子鸣鼓而攻之”,“攻其恶,毋攻人之恶”,“已”如“末之也已”,“可谓人之方也已”[7](P104-108)。

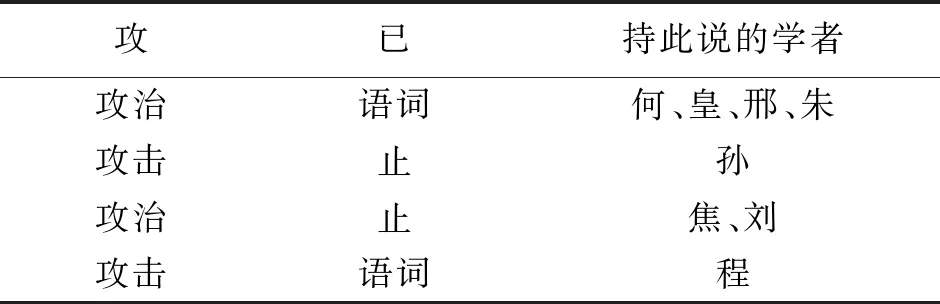

由此,“攻乎异端,斯害也已”已有四种解读,如表1。

表1 “攻”“已”异说

其后较为重要的《论语》译注解读诸本中,杨伯峻从孙奕说。他将“攻”释为“攻击”,理由与程树德合,亦用“本经用语无例外”论。此外他认为“斯”为连词,翻译为“这就”[8](P18)。程氏与杨氏所用“本经用语无例外”论得出的论断是与事实不符的,蒋绍愚在《论语研读》一书中析之较详。在《论语》中,“抑”共出现5次,其中4次均为转折连词,但是却有1例为选择连词。因此不能因为《论语》中其他3例“攻”都是“攻击”义,就认为此处的“攻”也一定是“攻击”义[9](P31-32)。

钱穆从古注,也即何、皇、邢、朱之说。但是他有一点新解:“或说‘攻’,‘攻伐’义,如‘小子鸣鼓而攻之’。然言‘攻乎’,似不辞。”他已经意识到,从语言文字的角度来说,“攻乎”之“攻”,不当解为“攻伐”义。这与后文将要讨论的马建忠之说不谋而合[10](P41)。

李泽厚从程树德说,将这句话翻译为“攻击不同于你的异端学说,那反而是有危害的。”[11](P78)

黄怀信释“斯”为副词,“则、就”。“害”,“伤害、损害”,全句译为“攻击对方,就会伤了自己呀!”[12](P159)其说也可归于程树德一类。

近几年所出较为重要的从语言文字的角度解读《论语》的著作有杨逢彬《论语新注新译》和蒋绍愚《论语研读》。“攻乎异端,斯害也已”,两家皆从古注,杨逢彬译为“研习那些不正确的学说,这就有害了。”他认为“也已”为复合句末语气词,并言“《论语》除这一句外,‘也已’凡14见,均为复合句末语气词。这一句自不应例外。”[13](P32)这显然又是用的“本经用语无例外”论。但是《论语·阳货》:“公山弗扰以费畔,召,子欲往。子路不悦,曰:‘末之也已,何必公山氏之之也?’”此句中的“也已”是否为语气词,亦是存在争议的。《论语集解》即把“已”看作“止”。关于“斯害也已”的“也已”为何是语气词,蒋绍愚先生的论证更为充分。蒋先生以“也”字为突破点,发现在先秦文献中,用“斯”连接的因果复句,其中后一小句是“斯+主语+谓语”的句子,都无法在主语和谓语之间加上“也”[9](P31-32)。其说可从。但蒋先生的论证是在默认“斯”为连词,连接前后两个因果复句的前提下进行的。孙、焦等人将“已”解为“止”,“斯”就得解作“其”,为第三人称代词,这种论证就不成立了。因此接下来我们将论证“斯”是否可以解作“其”。

二、“斯”何解

“斯”在先秦时期确有解作“其”之义的,王引之《经传释词》:“斯,犹‘其’也。”但他所举之例皆出自《诗经》,与“攻乎异端,斯害也已”的句子结构不同,如下:

《诗·采芑》曰:“朱芾斯皇”,《斯干》曰:“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞。”《甫田》曰:“乃求千斯仓、乃求万斯箱。”《白华》曰:“有扁斯石。”《思齐》曰:“则百斯男。”《皇矣》曰:“王赫斯怒。”《烈祖》曰:“有秩斯祜。”“斯”字并与“其”同义[14](P169)。

“攻乎异端,斯害也已”是一个复句,“斯”位于后一分句的句首。这样的句式《论语》中有很多,例如:

《论语·里仁》:观过,斯知仁矣。

《论语·泰伯》:君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。

《论语·颜渊》:不忧不惧,斯谓之君子已乎?

在先秦其他文献中,“斯”位于复句后一小句句首的情况也很常见,例如:

《孟子·梁惠王上》:王无罪岁,斯天下之民至焉。

《孟子·公孙丑上》:先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。

《礼记·檀弓下》:爱之,斯录之矣;敬之,斯尽其道焉耳。

《荀子·礼论》:能虑、能固,加好者焉,斯圣人矣。

由以上文例可见,位于复句后一小句句首的“斯”,都是连词或指示代词,而没有用作第三人称代词的。因此,将“攻乎异端,斯害也已”的“斯”解释为“其”缺乏先秦文献的例证。此句中的“斯”看作连词更合适,译为“这就”。

三、“也已”之异文“也已矣”

在证明“也已”为语气词时,有个非常直接的证据,那就是皇侃《论语义疏》的异文为“攻乎异端,斯害也已矣”。此外天文本“已”下亦有“矣”字,古本、唐本、津藩本、正平本同。

《论语》中“也已矣”共出现8次,皆为句末语气词:

《论语·泰伯》:泰伯,其可谓至德也已矣!

《论语·泰伯》:周之德,其可谓至德也已矣。

《论语·子罕》:说而不绎,从而不改,吾末如之何也已矣。

《论语·先进》:子曰:“亦各言其志也已矣。”

《论语·颜渊》:子曰:“浸润之谮,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣。浸润之谮,肤受之愬,不行焉,可谓远也已矣。”

《论语·卫灵公》:子曰:“‘不曰如之何如之何’者,吾末如之何也已矣。”

《论语·子张》:子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。”

此外先秦文献中还有2例“也已矣”作为句末语气词的文例:

《孟子·离娄下》:君子曰:“此亦妄人也已矣。”

《礼记·表记》:后世虽有作者,虞帝弗可及也已矣。

“也已”和“也已矣”都表示强调的语气,因此皇侃、邢昺、朱熹都认为“斯害也已(矣)”言为害深矣、甚矣。

四、“害”何解

既然“斯”为连词,“也已(矣)”为句末语气词,那么“斯害也已(矣)”则可译为“这就有害了”,如果再考虑“也已(矣)”的强调作用,可以译为“这就(很)有害了啊。”此句中的“害”为动词,“有害”。

从词性角度来说,动词和名词的“害”在先秦时期的文献中都很常见。“害”在《论语》中只出现了2次,除了“斯害也已”之外,另有《卫灵公》:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”这里的“害”是及物动词,其后加宾语。而“斯害也已”的“害”,是动词单独作谓语。相同用法如《左传·襄公三十年》:“视躁而足高,心在他矣。不杀,必害。”这句中的“害”亦解释为“有害”,“有害”即“会造成祸害、带来危害”之义。“必”是副词,表示“一定,必然”,“必害”即“一定有害”。有学者认为,这句话中的“害”是及物动词,其后省略了宾语,作为动词的“害”不能单独作谓语。

为便于进一步说明,下面将《左传》这句话的上下文完整地摘录于下:

初,王儋季卒,其子括将见王,而叹。单公子愆期为灵王御士,过诸廷,闻其叹而言曰:“乌乎,必有此夫!”入以告王,且曰:“必杀之!不戚而愿大,视躁而足高,心在他矣。不杀,必害。”王曰:“童子何知?”及灵王崩,儋括欲立王子佞夫,佞夫弗知。戊子,儋括围蒍,逐成愆。成愆奔平畤。五月癸巳,尹言多、刘毅、单蔑、甘过、巩成杀佞夫。括、瑕、廖奔晋。书曰:“天王杀其弟佞夫。”罪在王也。[15](P879)

从《左传》原文我们可以看到,这句话是单公子愆期对灵王所说,“视躁而足高,心在他矣”说的是王儋季的儿子儋括,“不杀,必害”中间省略了一个兼语“之”,可以补充为“不杀(之),(之)必害”,“杀”的宾语是“儋括”,“害”的主语也是“儋括”,如果认为“害”后面省略了宾语,那么“害”的宾语应该是谁呢?从语境来看,只能是“灵王”。但是愆期的意思不是儋括会直接伤害灵王,而是日后他会成为灾祸,也即有害。《左传译注》对“不杀,必害”的翻译正是“不杀死他,必然造成危害。”[15](P886)根据《左传》记载的史实,周灵王去世之后,儋括欲立王子佞夫为王,佞夫自己并不知道,其后五位周大夫杀死了佞夫,《春秋》记载周景王杀死他的弟弟佞夫,罪责在于周王。可见,儋括造成危害的时候,周灵王已经去世,所以周灵王并不是“害”的宾语。

因此“不杀,必害”中的“害”就是动词作谓语,从语法功能上来说,与“攻乎异端,斯害也已”的“害”相同。又如《荀子·礼论》:“故人苟生之为见,若者必死;苟利之为见,若者必害。”此句中的“害”,《荀子译注》解释为“受到损害”[16](P264)“害”也是动词作谓语,其后不加宾语。

因此“斯害也已”解释为“这就有害了”符合先秦时期的语法规律。

五、“攻”何解

“斯害也已(矣)”解作“这就有害了”,“攻乎异端”如何解读,仍有疑问。蒋绍愚先生说:“既然‘斯害也已’的‘也已’是语气词,‘斯害也已’的意思是‘这就有害了’,那么上一小句‘攻乎异端’的意思就应当是‘攻治异端’。”[9](P32)我们认为还需进一步论证。下面我们分别从先秦语法、出土文献及句义产生分歧的时代进行考察。

(一)先秦语法

《马氏文通》从语法角度对“攻乎异端,斯害也已”作了解读:

《论·为政》:“攻乎异端,斯害也已。”《注》云:“攻,治也。”犹治玉石者专精以讨求也。其实应解“致力于异端”也。故以“乎”字为介。“乎”同“于”,有以“攻”字解为“攻击”之意,则“乎”字费解矣。盖“攻人”“攻城”诸语,“人”“城”,“攻”之止词。而无“乎”“于”介字以间也[17](P171-172)。

马建忠从“攻乎异端”之“乎”字入手,认为若“攻”解为“攻击”义,则“乎”字很难解释,如“攻人”“攻城”,“攻”作“攻击”解,直接带宾语,中间没有介词。我们同意马建忠将“攻乎”解为“致力于”,但是还需考察“攻”作“攻击”解,其后加宾语,中间是否没有介词。

调查发现,先秦文献中,动词“攻”后加宾语,没有中间加介词“于”的例子,中间加介词“乎”的,也仅有《论语》“攻乎异端”一例。

但是在成书时代不一,真伪有疑的“先秦”文献中,有不少“攻”和宾语之间加介词“于”的例子,尽列于下:

《尚书·甘誓》:左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。

《尚书·武成》:罔有敌于我师,前徒倒戈,攻于后以北,血流漂杵。

《战国策·秦策二》:左陈谓甘茂曰:“公内攻于樗里疾、公孙衍,而外与韩侈为怨。”

《战国策·楚策一》:欲为攻于魏,必南伐楚。

《战国策·赵策三》:秦王大怒,令卫胡易伐赵,攻阏与。

《战国策·魏策一》:乃遽解攻于魏。

《战国策·魏策三》:欲诞攻于齐王兵之辞也,是弗救矣。

《战国策·韩策二》:今鲤与于遇,齐无以信魏之合己于秦而攻于楚也。

《管子·宙合》:是故辩于一言,察于一治,攻于一事者,可以曲说,而不可以广举。

《管子·兵法》:径于绝地,攻于恃固。

《战国策》为西汉刘向编定,其原作者并非一人,成书亦非一时,是否可用作先秦语料,仍待考辨。《管子》的成书情况更为复杂,作者众多,作品时代跨度漫长,每一篇的具体作者和成书时代仍有争议,无疑不可直接作为先秦语料使用。《尚书·武成》篇系伪古文《尚书》。以上7例中,能作为先秦语料者仅有属于今文《尚书》的《尚书·甘誓》篇之1例了。

《尚书·甘誓》:“左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。”《尚书正义》解“攻”为“治理”之义:

汝诸士众在车左者,不治理于车左之事,是汝不奉我命。在车右者,不治理于车右之事,是汝不奉我命。御车者非其马之正,令马进退违戾,是汝不奉我命。[18](P208)

《尚书易解》解“攻”为“善也”[19](P82),《今古文尚书全译》解“攻”为“精善”,并言“这个意义又写作‘功’”[20](P94)。“善”和“精善”也即“治”之义。

但是也有人认为《尚书·甘誓》此句中的“攻”可以理解为“攻击”之义:

此例虽然《正义》解作“治理”,《尚书易解》和《尔雅》解作“善”均可通,但如果解作“攻击”亦可通。古代车战之时,车左主射,车右持戈矛以击,御者居中负责驾车使正。车左和车右的主要职责是攻击,所以可以认为这里的“于左”“于右”为处所成分,而“攻”的宾语没有出现,而这没有出现的宾语显然是敌方。这两句话的意思可以认为是“车左在左边不攻击”“车右在右边不攻击”[21]。

这种理解是将“于左”“于右”看作处所成分,认为“攻”后省略了宾语,看似很有道理,但王力先生说,在上古汉语里,一般宾语的省略是很少见的。只有在平行句的第二句的否定语里,宾语才往往被省略了。例如:

《孟子·告子上》:吾弟则爱之,秦人之弟则不爱也。

《孟子·告子上》:一箪食,一豆羹,得之则生,不得则死。

或者是介词后的宾语,被省略的比较多。最常见的是在介词“以”和“为”的后面。例如:

《论语·卫灵公》:吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

《庄子·养生主》:虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。[22](P445-447)

所以认为“攻”后省略了宾语,或许是由现在的语法习惯去推测先秦语法了,而没有考察在先秦时期是否有这样的语法规律。因此“左不攻于左,右不攻于右”中的“攻”,当如《尚书正义》及《尚书易解》解作“攻治”之义。

事实上,我们认为,即使“攻”当“攻治”义其后加宾语时中间可用介词“于”,也不能因此就得出结论说“攻乎异端”中的“攻”,因为有介词“乎”,所以应当解释为“攻治”。因为“于”毕竟不是“乎”。在先秦文献中没有发现“攻”作动词接宾语中间加介词“乎”的例子。

因此,从“乎”这个介词,从“攻”作“攻击”和“攻治”两义接宾语时中间是否有介词这个角度入手来理解“攻”的意义难以得出确切结论。

(二)出土文献

1973年于西汉中山怀王刘修墓中出土的定州汉墓竹简本《论语》及敦煌遗书伯二六○四号《论语集解》此句“攻”皆作“功”,这为我们探求“攻乎异端,斯害也已”的句义提供了重要参考。“功”有“工夫、功力”之义,引申而有“用功、下功夫”之义,也即“攻治”之义。

再结合《后汉书·范升传》中的话:

时尚书令韩歆上疏,欲为《费氏易》《左氏春秋》立博士。……(升曰:)“今费、左二学无有本师,而多反异。……孔子曰:‘攻乎异端,斯害也已。’”[23](P1228)

可以肯定,汉代人理解的“攻乎异端,斯害也已”中的“攻”是“攻治”之义。

(三)句义分歧产生的时代

我们再回头来看“攻”的释义发生分歧的时代,会发现,在早期的译注里,如《论语集解》《论语义疏》《论语注疏》《论语集注》都将“攻”释作“治”,而释作“攻击”义大概最早是由南宋孙奕《示儿编》开始的。虽然南宋以前的注释都将“攻”释作“治”并不能说明这种解释就一定对,但是在其他证据不足的情况下,时代越早的译注或许是越接近《论语》原意的。王力先生说:“汉儒去古未远,经生们所说的故训往往是口口相传的,可信的程度较高。……我们应该相信汉代的人对先秦古籍的语言比我们懂得多些,至少不会把后代产生的意义加在先秦的词汇上。”[24](P530)因此我们也认同将“攻乎异端,斯害也已”中的“攻”释作“治”。

综上,我们可以对“攻乎异端,斯害也已”这句话作出相对较为确定的解读:此句中的“攻”是“攻治、致力”之义,“斯”是连词,“害”是动词,“也已”是语气词,连起来说是“治于异端,这就有害了啊。”