食品防护和食品欺诈防御的实践探索

覃艺丹

(南宁糖业股份有限公司,广西南宁530022)

0 引言

食品安全问题是全社会共同关注的问题[1],近年来层出不穷的故意掺假、故意污染或蓄意破坏类型的食品安全事件[2-4],不仅对企业造成了重大经济损失[5],也损害了公众的利益和身心健康[4,6]。国内企业如何做好此类防御体系的建立,成为各企业质量管理人员[7-11]、政府[12]和行业监管人员[13]的研究课题。本研究以某生产糖厂为例,对食糖生产过程和供应过程中开展的食品防护和食品欺诈防御体系进行探索。研究结果显示,防御体系有效地排除了人为掺假、污染或蓄意破坏的风险因素,食品生产环境安全,取得预期效果。

1 食品防护和食品欺诈的概念

“食品防护计划”在GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》中定义为“为确保食品生产和供应过程的安全,通过食品防护评估,实施食品防护措施,最大限度地降低食品受到生物性、物理性、化学性等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序”[14]。故意污染的类型包括故意添加非食用物质、故意超范围/超限量使用食品添加剂,或故意采用不适合人类食用的方法生产、加工食品。蓄意破坏是为了伤害他人或扰乱秩序,通过生物性、物理性、化学性等因素对食品和食品生产过程进行破坏。

“食品欺诈”目前国际上尚未有一个统一和明确的定义[15],最早是由美国提出的一个集合术语,其类型包括:稀释、替换、掩盖、贴错标签、灰色市场生产/盗窃/转移、未经批准的强化功能、伪造等[16-18],由此获得经济利益而可能影响消费者的健康。我国也曾在2017年《食品安全欺诈行为查处办法》(征求意见稿)中提出食品欺诈的定义[3,19]:指行为人在食品生产、贮存、运输、销售、餐饮服务等活动中,故意提供虚假信息或故意隐瞒真实情况的行为。

FSSC22000是全球食品安全倡议(GFSI)认可的食品安全体系,其最新版V5版[20]整合了ISO22000:2018《食品安全管理体系--食品链中各类组织的要求》、前提方案PRPs(ISO/TS标准、BSI/PAS标准)和市场驱动附加要求。市场驱动附加要求中,要求组织进行食品防护威胁评估和食品欺诈脆弱性评估,制定和实施威胁点、脆弱点的缓解措施。FSSC22000的核心HACCP体系(危害分析与关键控制点),主要用于控制非主观的基于科学的食源性危害[21],食品防护和食品欺诈防御,则是用于防范人为的经济利益驱动掺假、针对食品供应链的恐怖主义掺假,或动机是伤害的意识驱动破坏等行为[2]。

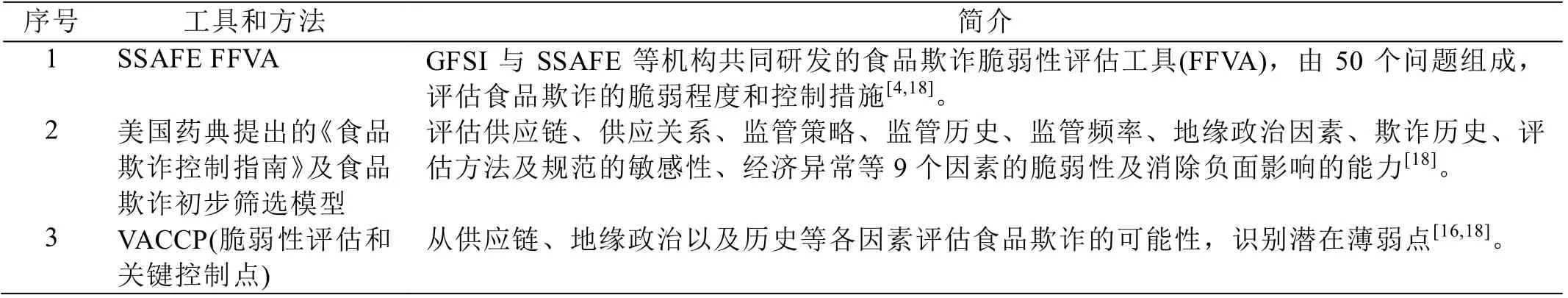

2 评估工具和方法

现行的食品防护威胁评估、食品欺诈脆弱性评估广泛使用的工具和方法,主要有以下几种(见表1、2)。选择的原则主要为:遵循逻辑、系统和基于风险的思维,结合组织的具体情况,选择适合于组织的工具和方法。

表1 食品防护威胁评估的工具和方法

3 食品防护和食品欺诈防御实践

3.1 研究对象的生产特点

本研究对象糖厂采用传统亚硫酸法生产,以优质糖料甘蔗为原料,经压榨提汁、澄清、蒸发、结晶、分离、干燥等工序提炼制成白砂糖等产品。所用原料为所属蔗区内双高基地、大户、散户蔗农种植的糖料甘蔗,加工过程主要添加食品级硫磺制成的SO2气体、食品级磷酸、氧化钙、蔗糖脂肪酸酯和聚丙烯酰胺等5种加工助剂。相关方包括与糖厂有合同协议的蔗农、物资供方、外包方、顾客以及进入工作现场、生产区域的人员(内部员工、运输车辆司机、季节性用工人员、废弃物处理人员)、政府监管部门和食品链相关组织等。糖厂先后导入ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和FSSC22000食品安全体系等对生产过程和供应过程中的质量和食品安全加以控制。糖厂食品防护威胁因素和食品欺诈脆弱因素的评估方法分别参考表1中的“GB/T27320-2010标准”和表2中的“VACCP(脆弱性评估和关键控制点)”,根据识别出来的一般风险因素和薄弱环节,分别制定有针对性的防御措施。

表2 食品欺诈脆弱性评估的工具和方法

3.2 评估内容

3.2.1 食品防护威胁因素的评估

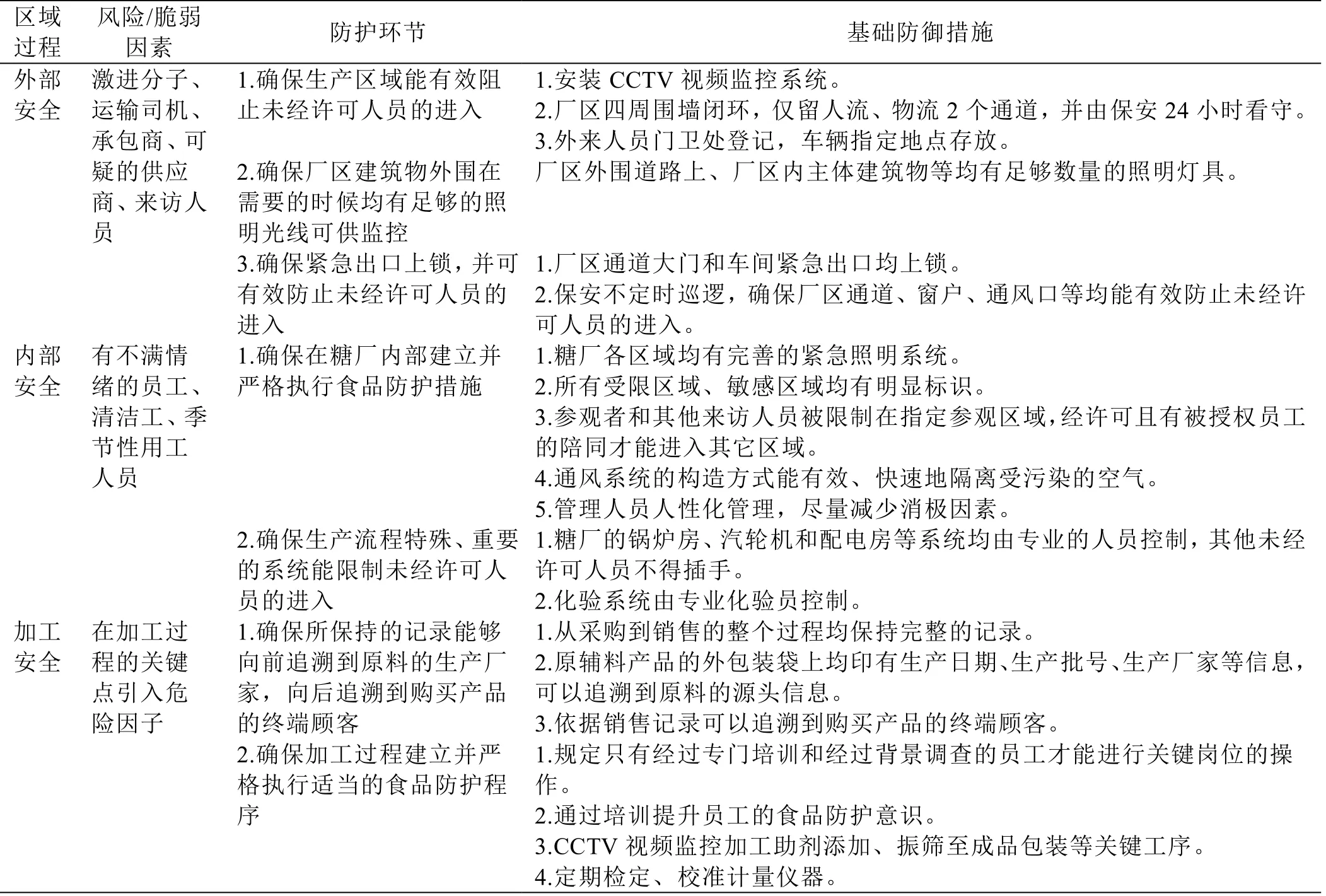

糖厂根据FSSC22000体系HACCP预备步骤收集的相关信息,参考GB/T27320-2010标准的要求,对外部安全、内部安全、加工安全、储藏安全、运送/接收安全、水源安全、信息安全、人员安全、供应链安全、实验室安全等各环节的风险因素进行成文的评估,识别薄弱环节,包括但不限于以下内容(见表3)。

表3 食品防护风险识别评估表

3.2.2 食品欺诈脆弱性评估

糖厂收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息,参考VACCP(脆弱性评估和关键控制点)评估方法,进行成文的脆弱性评估。评估对象主要包括各类原辅料、加工助剂、糖包装袋3类,如:原料甘蔗、氧化钙、食品级硫磺、食品级磷酸、聚丙烯酰胺、蔗糖脂肪酸酯、食盐、氢氧化钠、磷酸三钠、食品级润滑油、食品级螺杆空压机油等。评估时考虑5类风险因素[16]:原物料性质容易被掺假或替代的难易程度、被掺假或替代的以往证据、经济利益驱动因素、通过供应链接触到原物料的难易程度、识别掺假常规测试分析方法的复杂程度。根据风险值高低进行5~0分赋值,并划分为高、中、低3个风险等级。评估内容及规则见表4、5。

表4 风险等级评分标准

表5 综合得分、风险等级及改进措施

3.3 评估结果与防御体系

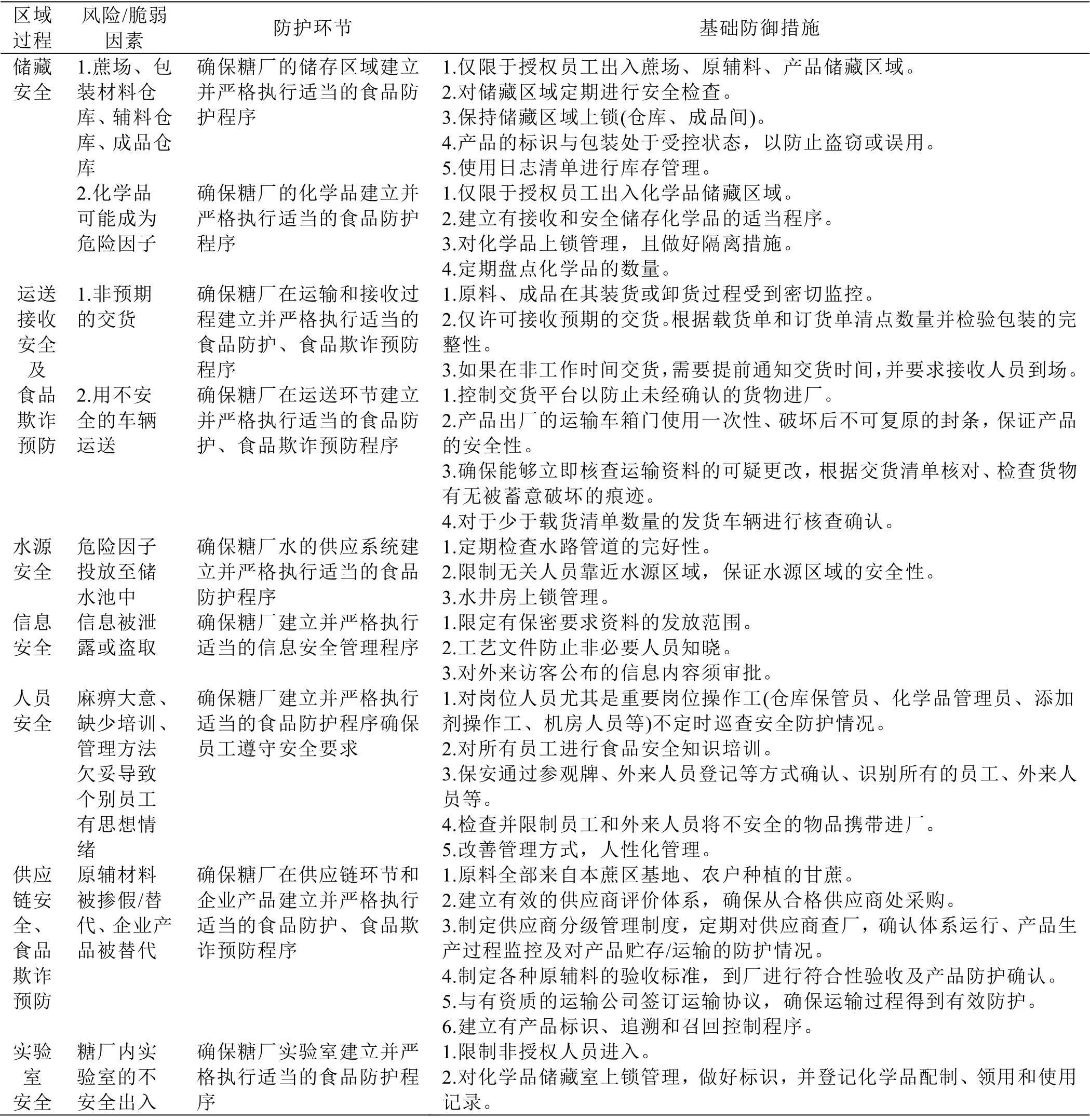

3.3.1 一般威胁因素、脆弱因素的基础防御措施

糖厂识别了各个区域/过程食品防护和预防食品欺诈的一般威胁因素和脆弱因素,如:外来人员、内部不满情绪的员工、原辅料仓库的储存安全、非预期的交货等,明确防护环节,制定有针对性的防御手段,实施系统化地管理,基于风险的思维贯穿其中。包括但不限于以下防御措施(见表6):

表6 食品防护和食品欺诈基础防御措施表

区域过程 风险/脆弱 因素 防护环节 基础防御措施 储藏安全 1.蔗场、包装材料仓库、辅料仓库、成品仓库 确保糖厂的储存区域建立并严格执行适当的食品防护程序 1.仅限于授权员工出入蔗场、原辅料、产品储藏区域。 2.对储藏区域定期进行安全检查。 3.保持储藏区域上锁(仓库、成品间)。 4.产品的标识与包装处于受控状态,以防止盗窃或误用。 5.使用日志清单进行库存管理。 2.化学品可能成为危险因子 确保糖厂的化学品建立并严格执行适当的食品防护程序 1.仅限于授权员工出入化学品储藏区域。 2.建立有接收和安全储存化学品的适当程序。 3.对化学品上锁管理,且做好隔离措施。 4.定期盘点化学品的数量。 运送接收安全及 食品欺诈预防 1.非预期的交货 确保糖厂在运输和接收过程建立并严格执行适当的食品防护、食品欺诈预防程序 1.原料、成品在其装货或卸货过程受到密切监控。 2.仅许可接收预期的交货。根据载货单和订货单清点数量并检验包装的完整性。 3.如果在非工作时间交货,需要提前通知交货时间,并要求接收人员到场。 1.控制交货平台以防止未经确认的货物进厂。 2.产品出厂的运输车箱门使用一次性、破坏后不可复原的封条,保证产品的安全性。 3.确保能够立即核查运输资料的可疑更改,根据交货清单核对、检查货物有无被蓄意破坏的痕迹。 4.对于少于载货清单数量的发货车辆进行核查确认。 水源 安全 2.用不安全的车辆运送 确保糖厂在运送环节建立并严格执行适当的食品防护、食品欺诈预防程序 1.定期检查水路管道的完好性。 2.限制无关人员靠近水源区域,保证水源区域的安全性。 3.水井房上锁管理。 信息 安全 危险因子投放至储水池中 确保糖厂水的供应系统建立并严格执行适当的食品防护程序 1.限定有保密要求资料的发放范围。 2.工艺文件防止非必要人员知晓。 3.对外来访客公布的信息内容须审批。 人员 安全 信息被泄露或盗取 确保糖厂建立并严格执行适当的信息安全管理程序 麻痹大意、缺少培训、管理方法欠妥导致个别员工有思想情绪 确保糖厂建立并严格执行适当的食品防护程序确保员工遵守安全要求 1.对岗位人员尤其是重要岗位操作工(仓库保管员、化学品管理员、添加剂操作工、机房人员等)不定时巡查安全防护情况。 2.对所有员工进行食品安全知识培训。 3.保安通过参观牌、外来人员登记等方式确认、识别所有的员工、外来人员等。 4.检查并限制员工和外来人员将不安全的物品携带进厂。 5.改善管理方式,人性化管理。 供应链安全、 食品 欺诈 预防 原辅材料被掺假/替代、企业产品被替代 确保糖厂在供应链环节和企业产品建立并严格执行适当的食品防护、食品欺诈预防程序 1.原料全部来自本蔗区基地、农户种植的甘蔗。 2.建立有效的供应商评价体系,确保从合格供应商处采购。 3.制定供应商分级管理制度,定期对供应商查厂,确认体系运行、产品生产过程监控及对产品贮存/运输的防护情况。 4.制定各种原辅料的验收标准,到厂进行符合性验收及产品防护确认。 5.与有资质的运输公司签订运输协议,确保运输过程得到有效防护。 6.建立有产品标识、追溯和召回控制程序。 实验室 安全 糖厂内实验室的不安全出入 确保糖厂实验室建立并严格执行适当的食品防护程序 1.限制非授权人员进入。 2.对化学品储藏室上锁管理,做好标识,并登记化学品配制、领用和使用记录。

3.3.2 针对薄弱环节,策划并实施技术改造项目,提升技防设施和设备

评估的薄弱环节主要集中于糖厂的CCTV视频监控硬件设施较落后、产品质量溯源系统缺失以及劳动密集型行业特有的用工较多、防护风险相对较高等。结合成本投入,糖厂针对性地进行项目技术改造,以机械化操作减少劳动用工,提升技防设施和设备。①升级更新CCTV视频监控系统。将原来的模拟信号系统升级更新为高清信号系统,增加监控范围覆盖车间内部关键岗位、厂区关键出入口等共48个监控点,确保产品生产及交付过程在可监视的状态下进行。②实施白砂糖产品二维码溯源系统技术改造。在现有2套白砂糖包装线上,新增2套白砂糖产品二维码溯源系统,操作人员将二维码信息输入系统后,产品信息与“全国糖业溯源防伪查询中心”实时对接。消费者通过手机终端扫描糖袋上的二维码,可查询到所购产品的生产编号、生产批号、生产日期、生产厂家、生产地址、检测合格等信息,起到防伪溯源的作用。③实施白砂糖全自动装包和机器人码垛系统技术改造。项目适应日榨甘蔗1万~1.2万t、白砂糖产率12.5%的生产能力要求,改变以往人工装包、人工堆叠码垛的方式,实现自动装包、自动缝包、自动输送、机械手自动码垛的预期目标,并按照GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的要求,配套增加清洁区域缓冲区、洗手消毒设施、男/女更衣室、干衣消毒间、糖袋消毒间、风淋室等食品安全卫生设施。项目减少成品敏感区域劳动用工77人,减少人员直接接触成品的机率,降低了食品防护风险、食品安全风险和糖包堆叠的安全隐患,同时减少了劳务费用。④实施白砂糖垛电动葫芦轨道装车系统技术改造。项目与机器人码垛系统无缝链接,机械手码垛后的糖垛通过该项目直接吊运到运输车辆上。项目在2条机械手码垛终端各设1条独立的环形装车轨道,每条环形轨道设2个装车位和5个电动葫芦,确保装车的安全性和连续性。项目改变了以往叉车装车的方式,实现糖垛装车自动化,减少叉车用工15人,降低了劳务成本和叉车运行成本。⑤加工助剂添加系统技术改造。糖厂先后增加了预灰pH值自动控制系统、中和pH值自动控制系统、磷酸自动添加系统、絮凝剂自动添加系统、滤汁澄清剂自动添加系统,实施石灰消和系统改造、硫磺炉技术改造和液态磷酸接收系统改造等,稳定了加工助剂添加量,减少人工操作,降低了食品防护风险。⑥完善6道除异物装置,增加2套金属检测机探测系统。结合多道筛网,采取2套磁棒组、4套永磁吸铁器和2套金探系统,有效识别生产过程中的物理掺杂,及时剔除不安全隐患产品,防止不安全产品出厂。

3.3.3 建立并定期进行食品防护应急预案演练

为有效应对故意掺假/污染、蓄意破坏等突发事件和威胁,糖厂策划并建立了完善的食品防护应急预案体系。如:针对原料蔗受污染的突发事件和威胁,制定了《原料蔗不合格或被污染事件应急准备和响应预案》。预案明确日常的安全防护措施包括以下要求:严格按照前提方案(PRPs)指导蔗农使用化肥、农药,特别关注化肥、农药的合理用量,禁止使用国家禁用的农药和其他化学品;原料蔗进厂严格执行验收程序;将原料蔗物理性、化学性、生物性危害控制的可接受水平的要求,写入与蔗农签订的《原料蔗购销合同》中并施加影响;由蔗管员对蔗农进行砍收甘蔗质量标准的培训,初检合格后方可报进度运输入厂等。当发现原料蔗种植过程存在高毒农药残留隐患,或原料蔗装车过程出现化学品污染,或外来掺杂可能导致食品安全危害时,发现人员立即按汇报程序逐级上报,相关人员立即到场了解详情,做好排查和组织救护,评估原料蔗受污染的轻重程度,并分别给予隔离、消毒、销毁、调整砍运计划和对蔗区进行全面检查评估等处理,后续组织对产品影响程度的评审和处置。

此外,糖厂还制定了《产品、辅助材料储运过程中被污染、被欺诈的应急准备及响应预案》、《化学品在储存、运输中被泄漏污染的应急准备和响应预案》、《火灾导致的食品安全危害应急准备及响应预案》、《停电、停水导致的食品安全危害应急准备及响应预案》、《生产过程中交叉污染、外来掺杂或化学品污染导致的食品安全危害应急准备及响应预案》、《生产过程中水质被污染应急准备及响应预案》等。各应急预案也均落实了主控部门,成立应急响应小组及确定紧急联络方式,明确职责和权限,配备必要的资源,规定相应的安全防护措施,对突发事件应急响应的流程、现场的应急措施、内外沟通机制、事件原因的调查、受污染产品的安全处置等也均作出了明确的规定。

对上述原因导致的潜在不安全产品,糖厂制定了《潜在不安全产品召回应急预案》,明确了不安全产品信息的接收、追溯核查、召回等级、召回时限、召回产品的处置等要求,最大限度地减少不安全产品带来的危害和损失。

糖厂每年定期对应急预案进行培训并组织进行应急预案演练,根据演练结果及时评审应急预案的适宜性、充分性和有效性,提高糖厂抵御、应对突发事件的应急反应能力。

3.4 实践效果

基础防御措施各单项的验证结果表明,防护环节得到了识别,防御措施能够有效地控制各环节的威胁因素和脆弱因素。针对薄弱环节开展的技术改造项目,均能按项目设计要求如期开展,实现满足生产能力、食品安全防护、预防食品欺诈、提高产品质量、增强食品安全、减员增效、消除安全隐患等预期目标。食品防护各项应急预案演练的结果显示,糖厂应急响应迅速、现场处理得当、内外沟通有效、时限符合要求、潜在不安全产品得到妥善处置,具备有效应对各类突发事件的应急处理能力。综合各方面信息,糖厂食品防护和预防食品欺诈的效果总体可控,最大限度地降低了食品受到生物性、物理性、化学性等因素来源的故意掺假/污染或蓄意破坏的风险,影响因素逐步排除并取得一定效果,为企业提升产品质量和食品安全创造了良好的环境。多年来企业的产品合格率均保持100%,产品质量顾客满意率均保持在90%以上;2008~2020年连续12年企业白砂糖产品在全国食糖质量评比中均保持名列前茅。

4 讨论

食品防护和食品欺诈防御体系的意义在于,帮助企业防御有意图的攻击,提高企业的危机应对能力,将人为导致的风险因素降至最低,从而为企业创造安全的工作环境。报道显示,食品防护和食品欺诈防御体系在乳制品[25-26]、啤酒[27-29]、水产品[30]等各行业得到广泛的探讨和运用。本研究结果也显示,基于GB/T 27320-2010和VACCP评估方法建立的防御体系,在糖厂的实践效果总体能满足策划的要求和法律法规、顾客的要求。糖厂也持续对影响防御体系有效性的因素及其变化的信息进行收集和分析,及时调整防御措施,以实现动态更新和持续改进,确保防御体系的有效性。

在研究过程中也发现,国际上搭建有多项先进的技术信息系统,来应对掺假和欺诈等行为和提供食品防护技术支持,如欧盟国家建立的反掺假和欺诈快速预警系统[2,4]、食品欺诈参考中心[31]、美国开发的食品防护缓解策略数据库MSD[22]、食品欺诈数据库[5]及食品掺假在线评估数据库[4-5,31]等。我国目前还没有关于食品掺假/欺诈的官方数据库[5],也尚未能提供有效的掺假/欺诈预警技术支持和食品防护技术支持[6],因此,国家层面构建符合我国国情的此类信息数据库和预警模型显得尤为重要[32-33]。此外,食品防护和食品欺诈评估体系的与时俱进[34]、规范化/精细化/多元化和综合化发展[4,18]、食品链溯源系统的智能化发展[35]、食品防护纳入政府监管的范畴[21-22]、打击食品欺诈等违法行为法律体系的建立健全[32]、食品真伪鉴定和识别技术的提升[31]、区块链技术的提升[21]等,将有助于构建企业、国家、社会三位一体的全方位的食品安全防御体系,净化食品安全治理环境,共同推动供应链的发展。

综上所述,开展食品防护和预防食品欺诈,可有效降低故意掺假/污染或蓄意破坏的风险,帮助企业提供安全可靠的产品,值得食品生产企业推广应用。