空心螺钉与微型钢板治疗Lisfranc损伤的疗效分析

胡军,丘锦泉,黄德东,麦锦泉

(东莞市长安医院 外三科,广东 东莞 523000)

Lisfranc韧带是维持足部横弓与纵弓的重要结构[1]。此损伤为一种严重的中足损伤,其发病率约占全身骨折的0.2%[2],但随着交通事故的不断增加,其发病率逐渐增高。对于此类损伤的治疗,目前建议采用手术方式,但对于手术方式的选择,目前存在一定争议[3]。为此,本课题组回顾我科采用两种内固定方式治疗Lisfranc损伤患者术后情况,拟探索治疗Lisfranc损伤的最佳方式。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018年1月-2020年12月我科收治的Lisfranc韧带损伤患者14例。其中采用Herbert螺钉治疗6例(对照组),行微型跨关节钢板治疗8例(观察组)。对照组男4例,女2例;年龄28~47岁,平均(31.5±7.6)岁;单纯Lisfranc韧带损伤2例,跖骨骨折伴Lisfranc韧带损伤3例,趾骨、跖骨骨折合并Lisfranc韧带损伤1例;受伤原因:运动损伤4例,交通事故伤1例,挤压伤1例。观察组男5例,女3例;年龄 27~45岁,平均(33.2±5.7)岁;单纯Lisfranc韧带损伤4例,跖骨骨折伴Lisfranc韧带损伤2例,趾骨、跖骨骨折伴Lisfranc韧带损伤2例;受伤原因:运动伤5例,交通事故伤2例,挤压伤1例。纳入标准:⑴闭合性损伤;⑵经影像学检查确诊为Lisfranc韧带损伤;⑶病例资料完整。排除标准:⑴曾有足部骨折等外伤史;⑵存在严重内科疾病、肿瘤、感染或影响骨折愈合患者。

1.2 手术方法

对照组:麻醉及术前准备同观察组。于第1、2跖骨间背侧行长约5 cm切口,而后显露第2跖跗关节,自内侧楔骨向第2跖骨基底经皮水平方向打入克氏针。测深并沿克氏针方向拧入Herbert螺钉,再次透视检查螺钉位置。其余伴跖骨、趾骨骨折处理方式同观察组,缝合手术切口,无菌辅料包扎。

观察组:取腰硬联合麻醉,待麻醉起效后,患侧大腿根部绑缚止血带,常规术区消毒,铺无菌单。抬高患肢5 min后,止血带充气。手术切口为1、2跖骨间背侧,切开皮肤显露1、2跖跗关节,复位关节后予微型跨关节钢板进行固定。对伴有跖骨、趾骨骨折患者,则取骨折处背侧切口,依次切开显露骨折断端,冲洗瘀血复位骨折,而后放置钢板并依次拧入螺钉。对于无合并其余足骨骨折患者,则不做多余处理。最后冲洗术区并逐层缝合伤口。无菌辅料包扎。

1.3 术后处理

所有患者术后均给予下肢石膏托固定以保护伤口。术后6周拆除石膏托外固定并在康复医师指导下行非负重康复功能训练,术后第8周开始行半负重功能训练至12周后行完全负重训练。于术后1、2、3、6、12 个月拍摄患足 X 线片。

1.4 观察指标

采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)评估两组患者术前及术后即刻、术后1、2、3、6、12个月VAS评分。分值自0-10分,分值越高表示疼痛越严重。使用关节功能评分(AOFAS)量表比较两组患者术后3、6、12个月踝关节功能,满分100分,优:90~100分;良:75~89分;中:50~74分;差:50分以下。

2 结果

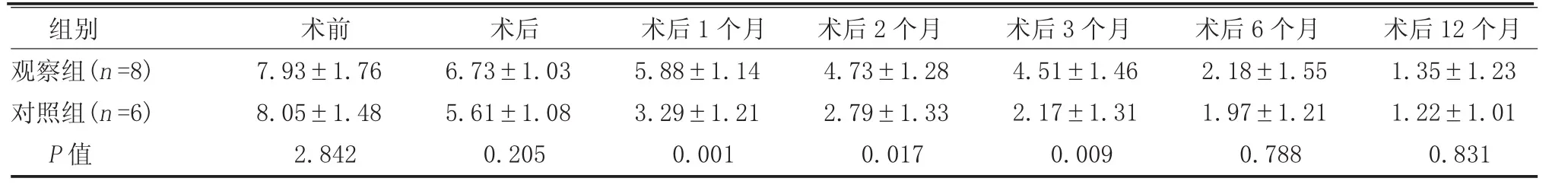

2.1 两组各时间点VAS评分对比

两组术前与术后即刻VAS评分并无统计学差异,但自术后1个月开始,两组VAS评分区别明显,对照组评分较观察组明显降低,且差异有统计学意义,但术后第6个月后,两组间VAS评分无明显差异(表 1)。

表1 两组各时间点VAS评分对比(±s,分)

表1 两组各时间点VAS评分对比(±s,分)

组别 术前 术后 术后1个月 术后2个月 术后3个月 术后6个月 术后12个月观察组(n=8) 7.93±1.76 6.73±1.03 5.88±1.14 4.73±1.28 4.51±1.46 2.18±1.55 1.35±1.23对照组(n=6) 8.05±1.48 5.61±1.08 3.29±1.21 2.79±1.33 2.17±1.31 1.97±1.21 1.22±1.01 P值 2.842 0.205 0.001 0.017 0.009 0.788 0.831

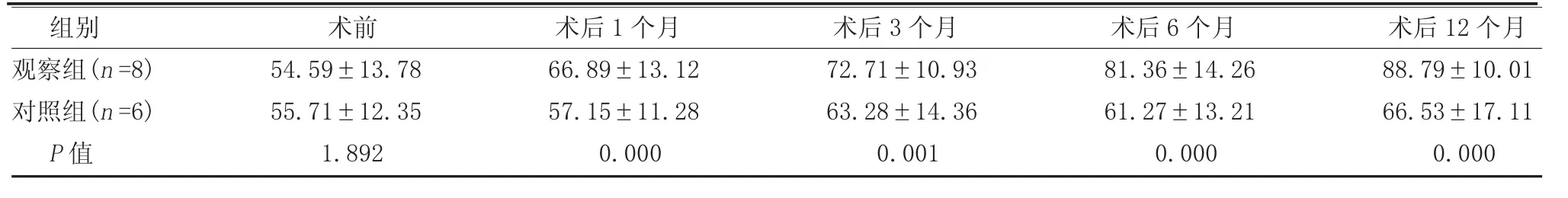

2.2 两组AOFAS评分对比

与术前比,两组AOFAS评分均呈升高趋势,但观察组评分均高于对照组,差异有统计意义(表2)。

表2 两组AOFAS评分对比(±s,分)

表2 两组AOFAS评分对比(±s,分)

组别 术前 术后1个月 术后3个月 术后6个月 术后12个月观察组(n=8) 54.59±13.78 66.89±13.12 72.71±10.93 81.36±14.26 88.79±10.01对照组(n=6) 55.71±12.35 57.15±11.28 63.28±14.36 61.27±13.21 66.53±17.11 P值 1.892 0.000 0.001 0.000 0.000

典型病例:患者1男,41岁,砸伤后由急诊转入我科。入院查体右足局部肿胀,瘀青,无皮肤破损,右踝关节活动正常。入科后给予石膏托外固定、消肿等对症处理。3 d后行Herbert螺钉内固定治疗Lisfranc韧带损伤(图1-2)。

图1 右足术前X线片

图2 螺钉内固定术后X线片

患者2女,51岁,车轮碾压左足急诊入院。入院查体左足背重度肿胀、青紫瘀斑、部分苍白、皮温凉、血运欠佳。入院后立即予切开减压、石膏固定、抬高患肢消肿等对症治疗。8 d后行微型钢板内固定治疗Lisfranc韧带损伤(图3-4)。

图3 左足术前X线片

图4 钢板内固定术后X线片

3 讨论

3.1 Lisfranc损伤治疗进展

由于以往对Lisfranc损伤的认识不足,常忽视其治疗,患者后期常伴随足部疼痛及畸形愈合。对于Lisfranc损伤的治疗,早期的诊断、解剖复位和稳定固定尤为重要,且被认为是此类损伤诊治的“金标准”[4]。轻度的单纯Lisfranc损伤,如Myerson A型及B1型,通过保守治疗可获良好的治疗效果[5]。但对于恢复要求较高患者,常需延长固定时间至3个月以上。对骨折移位>2 mm、距跖骨角>15°、不稳定Lisfranc损伤,如Myerson B1-C2型,需行手术治疗[6]。目前,常用的手术治疗方式包括切开复位内固定及关节融合术两种。一期关节融合术虽可解决患者后期足疼痛问题,但中足功能丧失,因此,往往被当做补救措施[7]。切开手术可促进损伤愈合,临床常用的固定材料选择包括螺钉、克氏针及钢板。虽以上三种方式各有优势,但尚无最佳手术方式共识。

空心螺钉具有手术创伤小、固定牢固等优点,且螺钉拧入后的轴向加压作用可为Lisfranc复合体提供持续的轴向加压作用,被看做该病的标准术式。但因其置入时对关节面的损伤较大,不适用于粉碎性骨折,微型钢板却能很好弥补这一不足。

3.2 采用空心螺钉或钢板术后患者疼痛无明显差异

本文通过VAS评分对两种内固定方式术后患者疼痛情况进行评定,我们发现术后1~6个月空心钉内固定组患者术后VAS值降低程度明显低于钢板内定组。其原因可能为空心钉内固定在其置入时对周围软组织的损伤较钢板小,术后患者疼痛感较低,但术后6个月后,随着软组织的修复,钢板内固定组VAS评分与空心螺钉固定组无明显差异。

3.3 钢板内固定可促进Lisfranc损伤患者术后足功能恢复

Lau等[8]在其最近的回顾性研究发现,Lisfranc损伤患者术后骨性关节炎的发生率和跖、跗骨脱位的复位程度具有相关性。一个差的关节复位患者其骨性关节炎发生率是良好复位患者的18.2倍。Adib等[9]在研究中同样发现,解剖复位患者中,骨性关节炎的发生率为35%,而非解剖复位的患者,这一比例可达到80%。本研究中,我们采用AOFAS评分对两组足功能进行对比,我们发现,采用钢板内固定组术后足功能明显高于空心钉内固定组。其原因可能为钢板内固定术中可在直视下进行解剖复位,且术后对于脱位或骨折的固定牢固程度高于空心螺钉。Hu等[10]在其研究中同样得此结论,其回顾分析了60例患者,术后AOFAS评分对比,钢板内固定组高于空心螺钉内固定组。

综上所述,微型钢板相较于空心螺钉更有利于足功能的恢复,因此,在临床中,推荐采用微型钢板进行治疗。