新医改以来我国医疗卫生机构变化趋势与区域配置公平性分析

上海交通大学附属第六人民医院(201306) 程 琦 刘 霞

【提 要】 目的 分析新医改以来(2010-2017年)我国医疗卫生机构资源配置状况及变化趋势,为新医改政策实施提供参考。方法 对我国医疗卫生机构量进行数据统计,采用泰尔指数评价法分析我国各地区内部及其之间的医疗卫生机构资源配置公平性,并计算各自贡献率。结果 我国医疗卫生机构总量逐年增长,基层医疗卫生机构与其他医疗卫生机构相比较增幅较低;中部地区发展呈现趋缓态势,地区配置状况依然良好;地区内部资源分布公平性应持续完善,尤以东部地区明显,是我国医疗卫生资源配置不公平性的主要影响因素。结论 应进一步加大基层医疗卫生机构建设;加大中部地区医疗卫生机构的发展规划推进力度;注重改善东部地区内部资源配置,促进医疗卫生机构资源优化配置。

医疗卫生机构是为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。社会经济发展地域差异性大,有限的卫生资源分配差别明显,难以统筹兼顾,其中势必造成医疗卫生机构的建设与分布不合理、短缺与浪费的现象并存[1-3]。因此,全面了解新医改实施以来,我国医疗卫生机构的资源配置发展状况,对于我们剖析新形势下我国医疗卫生机构的发展状况具有重要意义。

本研究通过统计新医改政策实施以来全国医疗卫生机构发展变化数据,对我国医疗卫生机构资源变化趋势进行分析,通过区域配置公平性研究,阐明当前我国医疗卫生机构发展的变化和问题,以期为促进我国卫生事业健康发展提供科学依据。

资料与方法

1.资料来源

本研究从2011-2018年《中国卫生和计划生育统计年鉴》(以下称《年鉴》)中提取2010-2017年全国、东、中、西部及31个直辖市、省、自治区的医疗卫生机构及其四类组成,包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构与其他医疗卫生机构的历年统计数据,从国家统计局网站获取2010-2017年全国及31个直辖市、省、自治区的最新人口数量。

2.研究方法

(1)区域划分

本文采用《年鉴》划分的东、中、西三部分行政区域进行数据统计分析,具体为:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11个省、直辖市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省;西部地区包括内蒙古、重庆、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省、自治区、直辖市。

(2)评价方法

采用泰尔指数(Theil index)[4-5]对全国、东、中、西部地区内部及三个地区之间的医疗卫生机构资源配置进行公平性分析。泰尔指数是利用信息理论中的熵概念来计算收入的不平等,作为衡量个人之间或者地区间收入差距的指标,这一指数现已用于我国医疗资源配置的公平性分析中[2-3,6]。

结合本文研究内容,令各地区内部医疗卫生机构的资源配置不公平指数为Ti:

(1)

式(1)中,i地区有a、b、c…等数个地级市,Pia为a省人口数占i地区人口总数的比值,Ei和Ea分别表示i地区与a省的人均资源数。

各地区之间医疗卫生机构资源分布的不公平指数为TL:

(2)

式(2)中,Pi为各地区占全国人口总数的比值,Ri为各地区占全国医疗卫生机构资源总数比值。

全国总的不公平性指数为T:

T=TL+∑PiTi

(3)

通过计算各地区内部及其之间的不公平性贡献率,可以反映该地区不公平性对全国总体不公平性的影响程度。

i地区内部不公平性贡献率为Di:

(4)

各地区间不公平性贡献率为DL:

(5)

结 果

1.全国医疗卫生机构的发展动态

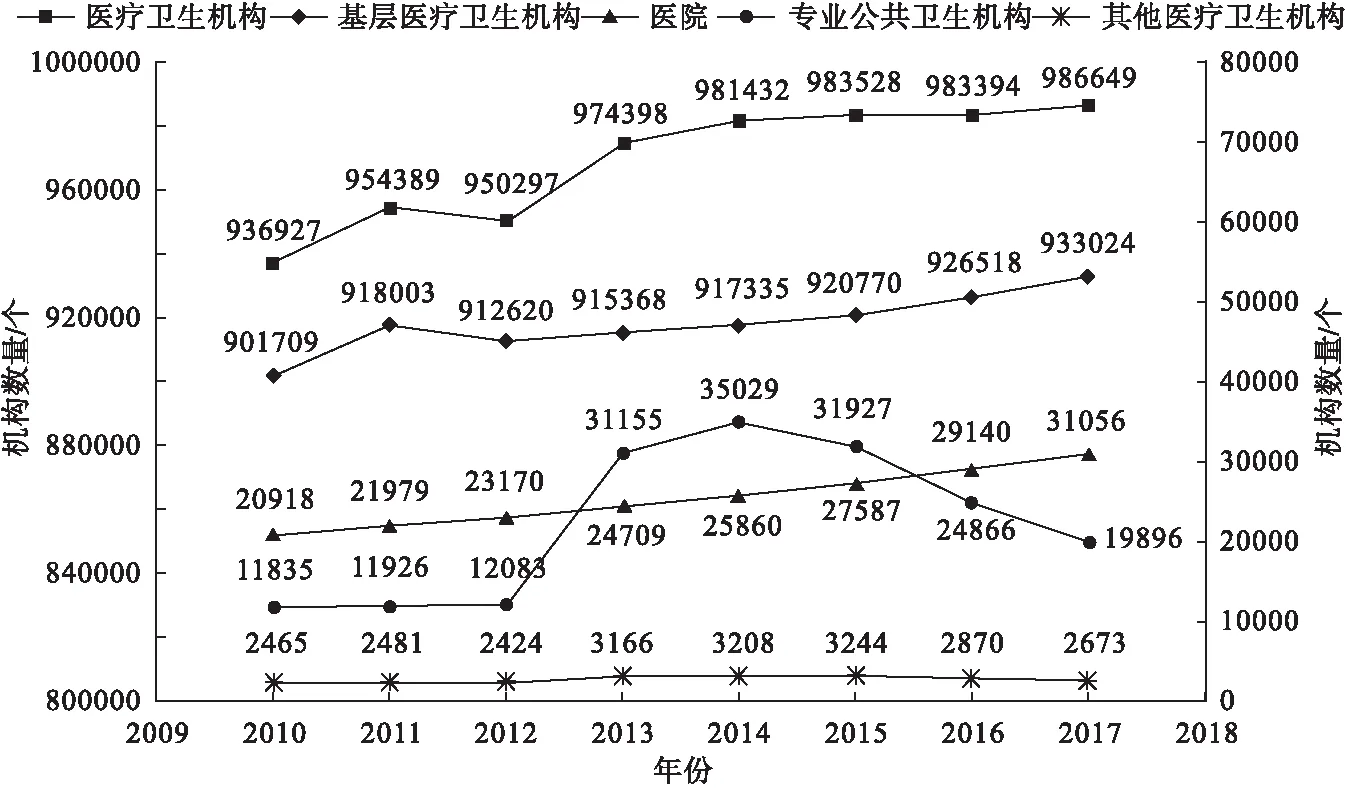

本文分析了2010-2017年全国总体的医疗卫生机构及其四类组成(医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构与其他医疗卫生机构)的数量变化趋势,如图1所示。

图1 2010-2017年全国医疗卫生机构发展变化趋势

新医改政策实施八年来,全国医疗卫生机构总量增加明显,截至2017年底,医疗卫生机构总数达到986694个,较2010年增加49722个,增幅5.3%。除在2012年和2016年相较上年度发生较小幅度减少外,其它年度医疗卫生机构均呈增长趋势。四类医疗卫生机构数量均呈现增长,但在增幅上差异明显。

2017年底,医院数量较2010年增加10138个,增长48.5%;基层医疗卫生机构较2010年增加31315个,因在全国医疗卫生机构中占比量大(历年占比范围为93%~96%),该项成为医疗卫生机构数量增长的主要因素,但增幅最低,为3.5%;专业卫生机构较2010年增长8061个,增幅达68.1%,增幅最为显著,可能由于医疗卫生机构统计口径调整,2013年后其数量增长呈现波动性;其他医疗卫生机构数量较2010增加208个,增幅8.4%。

2.各地区医疗卫生机构的发展变化

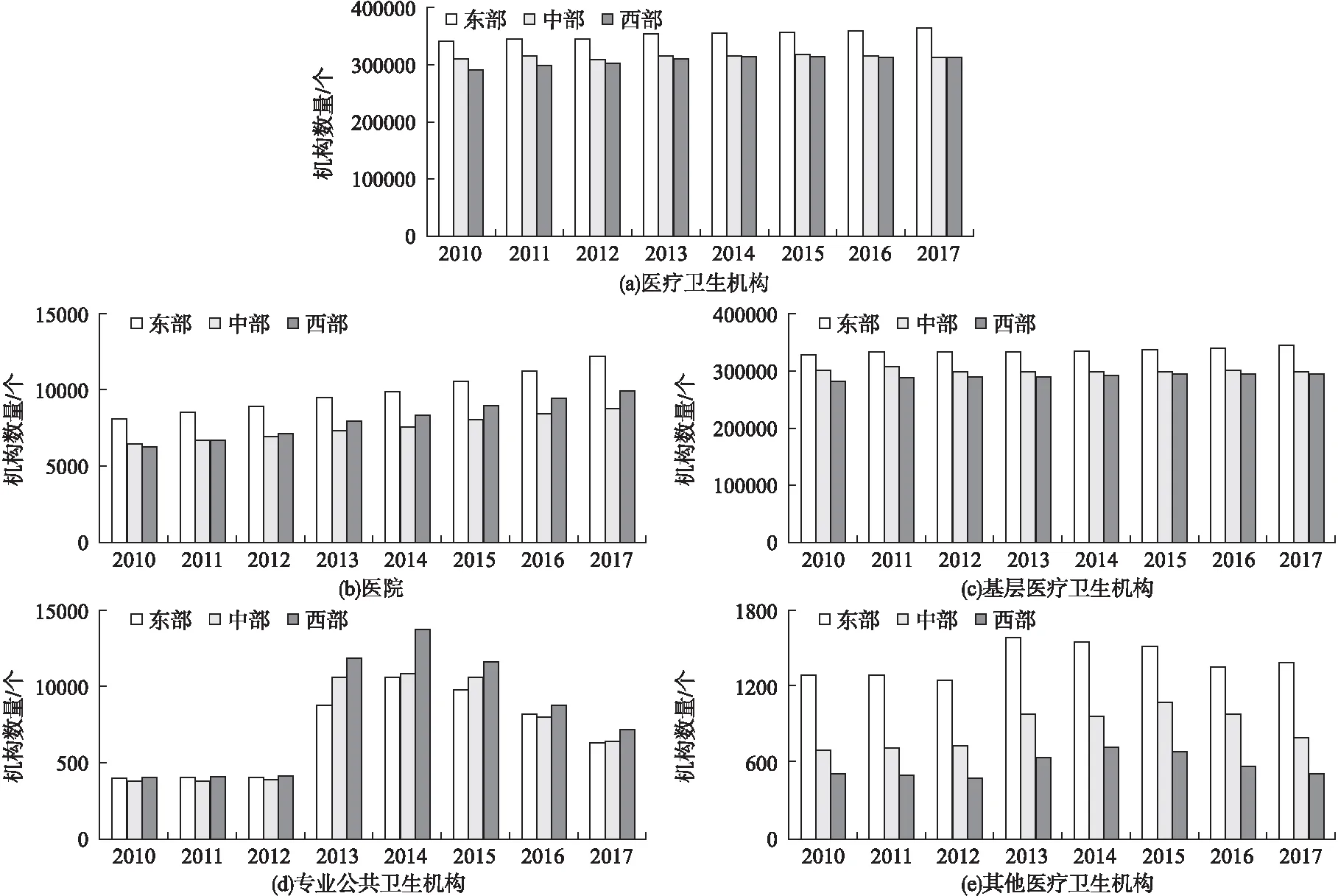

新医改政策实施八年来,东、中、西地区的总体医疗卫生机构、其组成医院、基层医疗卫生机构(除中部地区)、专业公共卫生机构与其他医疗卫生机构的数量均呈现历年递增趋势,详见图2。

图2 2010-2017年各地区医疗卫生机构发展变化

至2017年底,如图2(a)所示,东部医疗机构总数增长23369个,增幅6.9%;中部医疗机构总数增长2963个,增幅1.0%;西部医疗机构总数增长23390个,增幅8.1%。可以看出,新医改政策实施后,西部医疗卫生机构发展影响最为显著,增幅最大,并于2017年超过中部,位居第二。

图2(b)为东、中、西部医院数量统计,8年间东部医院数量增长4095个,增幅50.4%,中部医院数量增长2352个,增幅36.4%,西部医院数量增长3691个,增幅58.3%。历年增速东部优势明显,其次是西部,中部发展最为缓慢,医院数量上西部地区自2012年开始,已明显高于中部。

图2(c)显示,至2017年底,东部基层医疗卫生机构数量增长16835个,增幅5.2%;中部基层医疗卫生机构数量出现下降情况,减少2121个,减幅0.7%;西部基层医疗卫生机构数量增长16601个,增幅6.0%。

图2(d)表明,2010-2017年专业卫生机构数量以西部发展最明显,西部专业公共卫生机构数量增加3089个,增幅75.4%,中部其次,增量2628个,增幅69.5%,东部较低,增量2344个,增幅59.2%,中部地区超越东部,东部专业卫生机构数量最少。

其他医疗卫生机构上,东部地区历年数量远超中部与西部,见图2(e)。截至2017年底,东部其他医疗卫生机构数量较2010年增加95个,增幅7.4%,中部增量104个,增幅最大,为15.2%,西部增量9个,增幅1.8%。

3.各地区医疗卫生机构的泰尔指数及其不公平性贡献率分析

(1)各地区医疗卫生机构的泰尔指数结果

通过式(1)、(2)、(3)计算总体医疗卫生机构及其四类组成的东、中、西部地区内部、之间及全国的资源配置泰尔指数,结果如表1所示。

表1 2010-2017年各地区医疗卫生机构及其四类组成的泰尔指数

表1显示,我国2010-2017年全国各地区医疗卫生机构资源配置泰尔指数均不高于0.1,公平性态势良好。东部地区医疗卫生机构资源配置泰尔指数最高(约0.08),即公平性最低,低于全国水平,中部、西部地区资源配置公平性均高于全国水平,且西部较中部更好。各地区间的泰尔指数最低,表明地区间医疗卫生机构数量分布合理。

医院历年泰尔指数显示,2010-2016年,中部不公平性水平均高于全国指标,但呈现良好的改善趋势,截至2017年底,泰尔指数较2010年减幅46.1%,中部地区内部资源配置公平性得到改善。2012年前,东部地区医院资源配置较西部地区较差;2012年后,东部资源分布公平性好于西部,至2017年底,东、中、西部三地区内部医院资源配置公平性状况较接近。医院资源地区间泰尔指数最低,公平性良好,趋势变化不明显。

基层医疗卫生机构是全国医疗卫生机构的主要组成部分,其各地区资源配置公平性发展趋势基本与全国各地区医疗卫生机构配置变化相一致。

2010-2012年,专业公共卫生机构泰尔指数表明,中部地区配置不公平性高于全国水平,西部次之,东部配置最公平。2013年起,各地区泰尔指数出现异常增高,可能由于调整医疗卫生机构统计口径所致。截至2017年底,各地区内部之间不公平性均低于全国水平,其中西部资源配置公平性最佳,其次为地区间、中部,东部最低。

2015年开始,其他卫生医疗机构资源配置泰尔指数出现反弹现象,截至2017年底,高于或基本持平于2010年泰尔指数。尤其中部地区2017年泰尔指数较2010年增长约4倍,需引起关注。

(2)各地区内部及其之间差异对全国医疗卫生机构资源配置的不公平性贡献率

八年来,各地区内部及其之间的医疗卫生机构资源差异贡献率变化相对平稳,东部地区贡献率最大,历年均接近60%。其次为中部与西部地区,分别约为20%与15%,地区间不公平性贡献率最小,说明我国医疗卫生机构配置不公平性主要受地区内部差异影响。

对于医院资源差异贡献率,2010年呈现为中部地区最高,其次为东部、西部与地区间。但中部地区差异贡献率逐年下降,其他地区贡献率均有不同程度增长。截至2017年底,东部(约36%)不公平差异贡献率超过中部(约30%),差异性贡献率突显。

基层医疗卫生机构地区内与地区间差异性贡献率趋势与全国医疗卫生机构基本一致,数据显示该类机构配置不公平主要来自于地区内部。

地区间差异性对于专业卫生公共机构配置不公平性贡献明显。截至2017年底,东、中、西部之间的不均衡发展较为显著,地区内部中,东部不公平差异贡献最大,内部发展最不均衡,其次中部,西部最小,内部发展差异性小。

其他医疗卫生机构的差异性发展贡献率由2010年的东部最大,西部、地区间其次、中部最小,逐步转变为东部最大,西部、中部其次、地区间最小,表明地区间差异逐步缩小,各地区间其他医疗卫生机构配置逐步得以改善。需注意的是,中部地区贡献率有所增加,增幅达201%,内部发展差异增大。

讨 论

我国卫生机构资源总体数量逐年增加,处于稳步增长态势。各类医疗卫生机构数量均以一定程度增长,增长最快为全国专业卫生机构数量,2010-2017年涨幅达68.1%(需要注意其在地区间的不公平性发展趋高),其次为全国医院数量,涨幅48.5%,其他医疗卫生机构数量与基层医疗卫生机构数量增长较少,涨幅分别为8.4%与3.5%。其中,又以医院数量增长最为平稳,逐年均速增长,呈现出良好的规划性。从增长百分比上看,四类医疗卫生机构数量增幅并不均衡,专业卫生机构和医院发展明显,基层医疗卫生机构与其他医疗卫生机构发展较一般。《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》(以下简称“《规划》”)中提到,“保基本、强基层、建机制”是医改的基本原则,在新医改政策中具有重要地位,应注重基层医疗卫生机构数量的增长趋势,促进今后形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医格局。

新医改以来,东、中、西部地区医疗卫生机构数量以一定程度增长。总体上看,东部增长稳定,西部增长最快,中部相对较缓。截至2017年底,西部医疗卫生机构数量已经赶超中部68个,尤其西部医院的数量,已由2010年少于中部140个,到2017年多于中部1199个;并且基层卫生医疗机构的数量上非常接近中部数量;甚至在专业公共卫生机构的发展上,西部地区数量已稳居全国最高。由此可见,西部地区的医疗卫生机构得到了长足的发展。而中部发展存在趋缓的态势,尤其在基层卫生医疗机构的发展上,甚至发生“逆增长”,出现数量回落现象。但根据泰尔指数结果分析,截至2017年底,中部各类医疗卫生机构发展公平性仍然较好,地区内部各指标发展不公平性低于全国水平,且全国各地区间医疗卫生机构发展公平性依然良好,中部发展趋缓的态势,尚不足以引起地区间不公平性指数的波动。

整体的泰尔指数结果表明,我国东部医疗卫生机构资源配置的公平性最低,新医改八年来,持续高于全国平均水平,西部的公平性最好,其次是中部。这一结果与以往研究结论相一致,经济发达程度往往与地区卫生资源配置公平性呈负相关[7-9]。东部地区大部分省市位于沿海地带,交通便利、经济发达,占有数量更多的医疗卫生机构资源,但其内部配置的不公平性却是最突出的。究其原因,东部各直辖市、省市间医疗资源与人口数量差异大,人均资源占有量差异显著,是导致东部医疗卫生机构分布不公平的主要原因[2]。在各医疗卫生机构指标中,东部的基层卫生医疗机构与其他医疗卫生机构数量配置不公平性均高于全国平均水平,应成为加大医疗资源配置整改的主要着力点。

通过贡献率分析,截至2017年底,除专业公共卫生机构外,地区内部差异是影响我国卫生资源公平性的主要因素,三地区内部差异对医疗卫生机构、医院、基层医疗卫生机构与其他医疗卫生机构的贡献率之和分别约为91.3%、87.9%、92.0%与86.4%;其中,东部地区贡献率各项均为最高;各地区间差异中,仅对专业公共卫生机构贡献率达42.1%,总体上各地区间差异对医疗卫生机构资源配置不公平性影响较小。地区内部差异是我国医疗卫生机构配置不公平的主要影响因素,尤其是东部各项指标中,不公平性指数贡献率达32.5%~55.6%。因此,在加快中部和西部开发,缩小地区间差异的同时,要注意地区内部的均衡发展,尤其东部地区经济发达,人口比重大,在全国医疗资源发展中影响深远,应是改善我国医疗卫生资源配置的重点。

综上所述,研究认为应进一步推动基层医疗卫生机构建设,做到各类医疗卫生机构资源发展齐头并进。同时,分析深层次原因,促进中部地区医疗卫生机构的发展,缩短东、中、西地区的发展差距。在保持地区间公平发展的同时,应进一步优化内部卫生资源配置,尤其东部地区内部公平性问题需引起关注。