云南哀牢山自然保护区蚁科昆虫区系分析

钱怡顺,钱昱含,徐正会,熊忠平,赵忠良,徐文川,何宗辉

(西南林业大学生物多样性保护学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南 昆明 650224)

蚂蚁隶属于昆虫纲Insecta、膜翅目Hymenoptera、蚁科Formicidae,是地球陆地上分布最广泛的社会性昆虫[1]。目前,全球已记载17亚科、337属、13 835种[2]。由于数量众多,种类丰富,在生态系统中具有重要地位[3],也被作为生态系统中物种丰富度的重要指示生物[4]。中国对蚂蚁区系的研究起步较晚,研究报道比较有限。20世纪90年代以来,国内先后开展了云南西双版纳[5]和南滚河自然保护区[6]、陕西太白山[7]、宁夏回族自治区[8]、河南鸡公山自然保护区[9]、广西金钟山自然保护区[10]、重庆大巴山[11]、四川王朗自然保护区及邻近地区[12]等地蚁科昆虫区系调查工作,初步揭示了中国热带、亚热带、温带和西北干旱、半干旱环境的蚂蚁区系特征。

哀牢山自然保护区位于云南省哀牢山山脉中北段,地处云贵高原和横断山区结合部,呈西北-东南走向,地理位置在100°54′-100°30′E,23°36′-24°44′N之间,南北长约102 km,东西宽在4~20 km之间,总面积67 700 hm2,海拔范围800~3 157 m,垂直高差2 357 m。保护区具有中亚热带向南亚热带气候过渡特点,山地垂直气候带谱明显,保存有国内面积最大的原始中山湿性常绿阔叶林。1984—1986年哀牢山自然保护区综合考察团对保护区内高等植物、动物及昆虫多样性进行了较系统调查,但未见有关蚂蚁多样性的记录[13]。陈友等[14-16]陆续报道了哀牢山自然保护区西坡蚂蚁的物种多样性、群落结构和分布规律,先后记录蚂蚁9亚科、56属、172种,但并未深入分析其区系特征。哀牢山山脉同时受到印度洋季风和太平洋季风气候影响,并成为两大季风影响区域的大致分界线,西坡主要受印度洋季风影响,降水量丰沛;东坡主要受太平洋季风影响,降水量相对较小。在这样复杂的山地气候条件下将会演化出怎样的蚂蚁物种及其区系特点。为此,本研究采用样地调查法采集和鉴定哀牢山自然保护区的蚂蚁种类,分析了该保护区的蚂蚁区系特征。

1 研究方法

1.1 取样调查方法

在哀牢山自然保护区北段(太忠-西舍路)、中北段(花山-者竜)、中南段(和平-戛洒)、南段(碧溪-漠沙)东西坡海拔535~2 026 m范围选定8个代表性垂直带,海拔每上升250 m设置1块50 m×50 m样地,共设置58块样地。采用样地调查法[17]对样地内蚂蚁进行调查,划定样地范围后,沿对角线选定5个1 m×1 m样方进行样方调查,样方间距10 m,分别调查样方内地表样、土壤样、树冠样的蚂蚁并采集标本。

1.2 分类鉴定方法

将野外采集的标本带回实验室,依据“同种同巢”和“同种形态相同”原则,进行归类、编号,将每号标本9头以内个体制作成三角纸干制标本,将其余个体制做成浸渍标本。依据主要分类学著作[17-23],采用形态分类方法对蚂蚁标本逐一鉴定,尽可能鉴定到种。

1.3 区系分析方法

根据AntWiki[24]获取哀牢山自然保护区发现的蚁科各个属在全球各国的地理分布信息及各个种在全球各国和中国各省市自治区的地理分布信息,再依据世界动物地理界[25]和中国动物地理区划分方案[26],对属、种区系成分和分布型进行统计分析。

2 结果与分析

经分类鉴定,在哀牢山自然保护区采获蚁科昆虫10亚科、60属、206种,见表1和表2。其中,刺猛蚁亚科Ectatomminae 1属、1种;猛蚁亚科Ponerinae 13属、27种;粗角蚁亚科Cerapachyinae 2属、2种;行军蚁亚科Dorylinae 1属、1种;盲蚁亚科Aenictinae 1属、2种;细蚁亚科Leptanillinae 1属、2种;伪切叶蚁亚科Pseudomyrmecinae 1属、4种;切叶蚁亚科Myrmicinae 18属、85种;臭蚁亚科Dolichoderinae 6属、16种;蚁亚科Formicinae 16属、66种。在上述10个亚科中,切叶蚁亚科属种最丰富,其次是蚁亚科,刺猛蚁亚科和行军蚁亚科属种最贫乏。

2.1 属级阶元成分分析

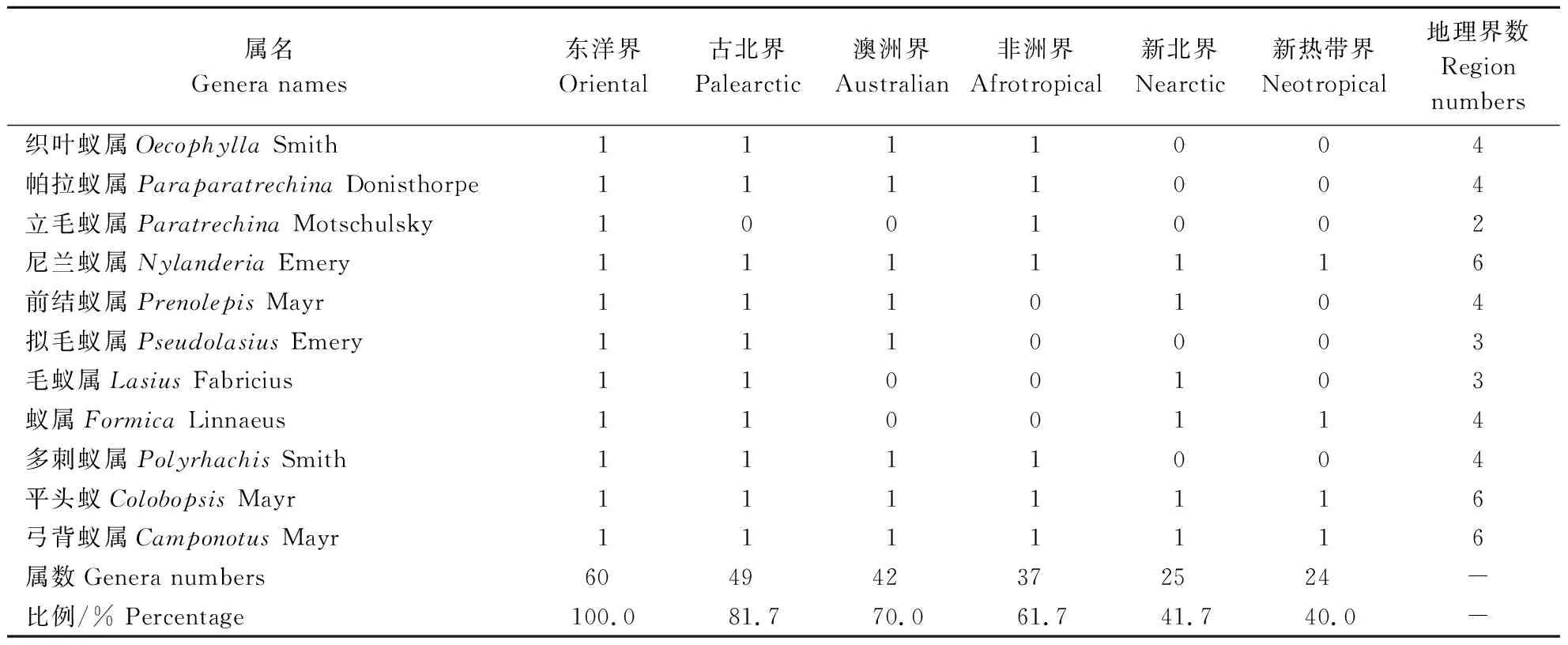

2.1.1 蚁科各属在世界动物地理界的分布 在哀牢山自然保护区已知60属之中,分布于东洋界的属60个,占100.0%,位列第一;分布于古北界的属49个,占81.7%,位列第二;分布于澳洲界的属42个,占70.0%,位列第三;分布于非洲界的属37个,占61.7%,位列第四;分布于新北界的属25个,占41.7%,位列第五;分布于新热带界的属24个,占40%,位列第六。可见在属级水平上,哀牢山自然保护区蚂蚁区系以东洋界成分为主,与古北界关系最紧密,与澳洲界关系紧密,与非洲界关系较紧密,与新北界关系较疏远,与新热带界关系疏远(表1)。

表1 哀牢山自然保护区蚂蚁已知属在世界动物地理界的分布 Table 1 Distribution of known ant genera from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions

续表1 哀牢山自然保护区蚂蚁已知属在世界动物地理界的分布Continuing table 1 Distribution of known ant genera from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions

2.1.2 蚁科各属的分布型 进一步分析表1信息发现,哀牢山自然保护区采获的60个属可划分为16个分布型:东洋-古北-澳洲-非洲-新北-新热带界分布属最丰富(15属,占比25.0%),其次是东洋-古北-澳洲-非洲界分布属(13属,占比21.7%),第三是东洋界属(6属,占比10.0%),第四是东洋-古北-澳洲界分布属(5属,占比8.3%),第五是东洋-古北-澳洲-新北-新热带界分布属(3属,占比5.0%);有7个分布型并列第六:东洋-古北界分布属、东洋-澳洲界分布属、东洋-非洲界分布属、东洋-古北-非洲界分布属、东洋-古北-新北界分布属、东洋-古北-新北-新热带界分布属、东洋-古北-澳洲-非洲-新热带界分布属(均为2属,占比3.3%);另有4个分布型并列第七:东洋-非洲-新热带界分布属、东洋-古北-澳洲-新北界分布属、东洋-古北-澳洲-非洲-新北界分布属、东洋-古北-非洲-新北-新热带界分布属(均为1属,占比1.7%)(详见表1)。

2.2 种级阶元成分分析

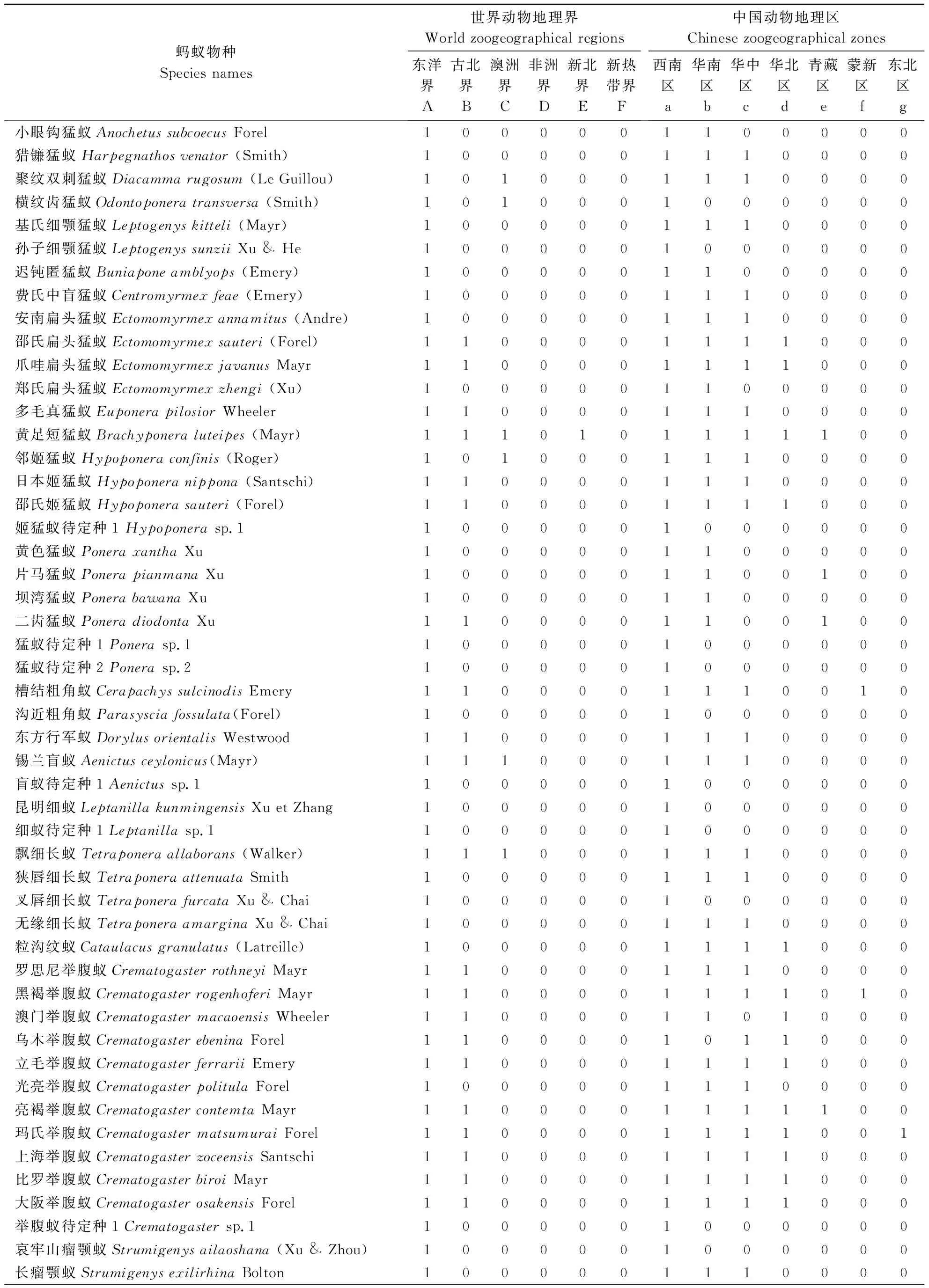

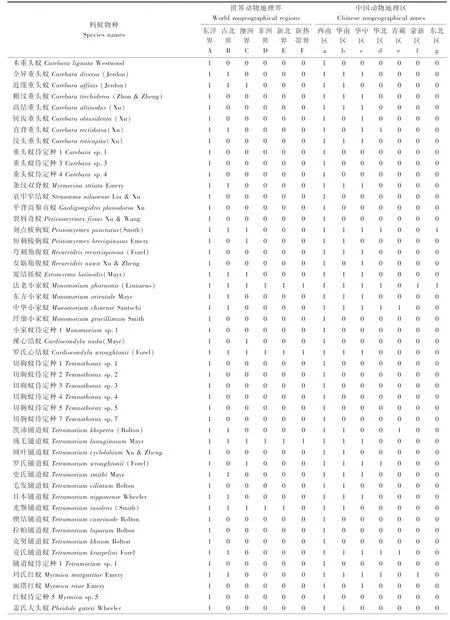

2.2.1 蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布 哀牢山自然保护区采获的206种蚂蚁在世界动物地理界和中国动物地理区的分布见表2。在世界动物地理界中,以东洋界分布种最丰富(206种),其次是古北界分布种(82种),之后依次是澳洲界分布种(36种)、非洲界和新北界分布种(均为15种),分布于新热带界的物种最少(10种)。可见哀牢山自然保护区蚂蚁区系以东洋界分布种占优势,与古北界关系密切,与澳洲界关系较密切,与非洲界和新北界关系较远,与新热带界关系最远。在中国动物地理区中,分布于西南区的物种最丰富(206种),其次是华南区分布种(127种),之后依次为华中区分布种(109种)、华北区分布种(47种)、青藏区分布种(14种)、蒙新区分布种(10种)、东北区分布种(8种)。可见哀牢山自然保护区蚂蚁区系具有典型西南区特征,与华南区关系最密切,与华中区关系较密切,与青藏区关系较远,与蒙新区关系疏远,与东北区关系最远。

表2 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布Table 2 Distribution of known ant species from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions and Chinese zoogeographical zones

续表2 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布Continuing table 2 Distribution of known ant species from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions and Chinese zoogeographical zones

续表2 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布Continuing table 2 Distribution of known ant species from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions and Chinese zoogeographical zones

续表2 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布Continuing table 2 Distribution of known ant species from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions and Chinese zoogeographical zones

续表2 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界和中国动物地理区的分布Continuing table 2 Distribution of known ant species from Ailao Mountain Nature Reserve in world zoogeographical regions and Chinese zoogeographical zones

2.2.2 蚂蚁物种在世界动物地理界的分布型 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在世界动物地理界的分布可划分为12个分布型:东洋界种最丰富(114种,占比55.4%),其次是东洋-古北界分布种(54种,占比26.2%),东洋-古北-澳洲界分布种列第三(10种,占比4.9%),东洋-澳洲界分布种、东洋-古北-澳洲-非洲-新北-新热带界分布种并列第四(均为9种,占比4.4%),东洋-古北-澳洲-新北界分布种列第五(3种,占比1.5%),东洋-古北-澳洲-非洲-新北界分布种列第六(2种,占比1.0%),其余5个分布型:东洋-古北-新北界分布种、东洋-古北-非洲界分布种、东洋-澳洲-非洲界分布种、东洋-古北-澳洲-非洲分布种、东洋-古北-澳洲-非洲-新热带界分布种并列第七(均为1种,占比0.5%)(详见表2)。

2.2.3 蚂蚁物种在中国动物地理区的分布型 哀牢山自然保护区已知蚂蚁物种在中国动物地理区的分布可划分为19个分布型:西南区种最丰富(66种,占比32.0%),其次是西南-华南-华中区分布种(51种,占比24.8%),西南-华南-华中-华北区分布种列第三(27种,占比13.1%),西南-华南区分布种列第四(24种,占比11.7%),西南-华中区分布种列第五(8种,占比3.9%),西南-华南-华中-华北-东北区分布种列第六(5种,占比2.4%),西南-华南-青藏区分布种、西南-华南-华中-华北-青藏区分布种并列第七(均为4种,占比1.9%),西南-华南-华中-青藏区分布种、西南-华南-华中-华北-蒙新区分布种并列第八(均为3种,占比1.5%),西南-华南-华北区分布种、西南-华南-华中-华北-蒙新-东北区分布种并列第九(均为2种,占比1.0%),其余7个分布型:西南-青藏区分布种、西南-蒙新区分布种、西南-华中-华北区分布种、西南-华南-华中-蒙新区分布种、西南-华中-华北-蒙新区分布种、西南-华南-华中-华北-青藏-蒙新区分布种、西南-华南-华中-华北-青藏-蒙新-东北区分布种并列第十(均为1种,占比0.5%)(详见表2)。

3 结论与讨论

辛明等[8]记录宁夏回族自治区蚂蚁69种,古北界种41个(占比59.4%),东洋界种7个(占比10.2%),古北-东洋界共有种15个(占比21.7%),以古北界种占优势。魏琮等[7]记录太白山蚂蚁32种,古北界种9个(占比28.1%),东洋界种也是9个(占比28.1%),古北界和东洋界种所占比例相等。罗成龙等[13]记录四川王朗自然保护区及邻近地区蚂蚁77 种,古北界分布种65个(占比84.4%),东洋界分布种77个(占比100.0%),以东洋界分布种占优势。宋扬等[6]在云南南滚河自然保护区记录蚂蚁166种,古北界分布种46个(占比7.7%),东洋界分布种166个(占比100.0%),东洋界分布种占绝对优势。徐正会[5]在云南西双版纳记录蚂蚁267种,古北界分布种19个(占比7.1%),东洋界分布种267个(占比100.0%),东洋界分布种占绝对优势。可见随着纬度降低,年均温上升,蚂蚁物种丰富度呈现递增趋势。同时,随着纬度降低,古北界分布种比例降低,东洋界分布种比例升高。本研究在哀牢山自然保护区记录蚂蚁206种,古北界分布种82个(占比39.8%),东洋界分布种206个(占比100.0%),物种丰富度介于南滚河自然保护区和西双版纳之间,古北界分布种比例介于王朗自然保护区及邻近地区和南滚河自然保护区之间,符合动物地理区系成分纬向过度交替规律。

本研究记录哀牢山自然保护区蚂蚁206种,低于西双版纳(267种)[5],但高于南滚河自然保护区(166种)[6]。西双版纳地处热带北缘,拥有更高的蚂蚁丰富度,符合蚂蚁区系的纬向分布规律。但是哀牢山自然保护区纬度高于南滚河自然保护区,其蚂蚁丰富度却高于后者,不符合蚂蚁丰富度的纬向分布规律,可能与哀牢山自然保护区地理位置有关。该保护区呈西北-东南走向,北接横断山三江并流地区,东接云贵高原西部,南接滇南热带谷地,致使三大地理区域的物种在此汇聚,出现了较高的物种丰富度。此外,哀牢山自然保护区垂直高差较大(海拔范围800~3 157 m,垂直高差2 357 m)[13],而南滚河自然保护区垂直高差较小(海拔范围480~2 630 m,垂直高差2 150 m)[6],加之哀牢山西坡主要受印度洋季风影响降雨量较大,东坡主要受印度洋季风控制降雨量较小,多样的气候条件为蚂蚁物种创造了丰富的栖息条件,哀牢山自然保护区因而出现了较高的蚂蚁物种丰富度。

在哀牢山自然保护记录到的206种蚂蚁中,西南区分布种(206种)显著高于华南区分布种(127种)和华中区分布种(109种),远高于其他区分布种(8~47种),具有典型西南区特征。西南区以喜马拉雅造山运动[27]中印度板块向东挤压劳亚大陆形成的横断山系为中心,包括云南高原面和川西高原。因为山川呈南北走向,热带区系成分沿河谷北上,温带区系成分沿山脊南下,形成南北物种的交汇聚集。加之山体垂直高差较大,形成了丰富的气候垂直带谱,为不同区系成分的蚂蚁物种提供了多样的栖息生境,可能是西南区分布种在该保护区高度集中的原因。