激兴趣 善倾听 巧反思

李晗笑

一、案例背景

《数学课程标准》中明确指出:有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。

本节课是在学生学习了长方形、正方形、平行四边形、三角形和梯形面积公式计算的基础上进行教学的。考虑到学生已有了一定的空间思维能力,积累了大量的操作经验,为此我精心设计了符合学生认知起点的数学学习活动,使学生在观察中思考、在思考中探索、在探索中体验,从组合图形的“分”和“补”中理解它们内在的规律和联系,进一步发展学生的空间观念。

二、案例描述。

起初,在设计这节课时,抛出研讨问题后,我先引导学生进行独立思考,再组织学生进行全班交流。整节课下来,学生的参与度并不高。于是我开始反思,应该设计怎样的合作学习活动才能使不同的学生通过这节课的学习都有所收获呢?带着这样的思考,我修改了之前镜头一的教学设计,为学生提供了充足的用眼看、用手做、用耳听、用嘴说、用脑想的时间和空间,使每位学生都在合作学习的活动中认识并理解新知,于是呈现出镜头二的教学设计。

环节一:创设情境,导入新课。

镜头一:

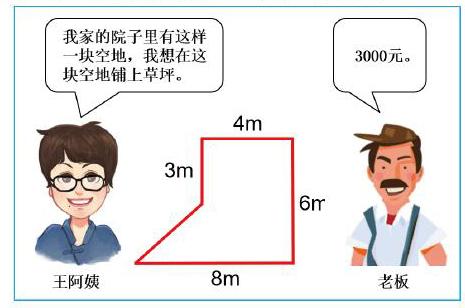

王阿姨家的院子里有这样一块空地,她想在这块空地铺上草坪,老板跟她要3000元,合理吗?

环节二:合作学习,探究新知。

镜头一:

1.自主探究,提出要求。

(1)独立思考,选择自己喜欢的方式在学习单上写一写、画一画,求出空地的面积。

(2)4人一组,说说你的想法。

2.教师巡视,搜集资源。

3.全班交流,汇报方法。

镜头二:

1.提出要求。

(1)独立思考,选择自己喜欢的方式在学习单上写一写、画一画,看看你能想到几种方法来解决问题。

(2)4人一组,先说说自己的想法,然后选出1-2幅优秀作品进行展示。

2.教师巡视,搜集资源。

3.全班交流,汇报方法。

环节三:对比分析,总结提升。

镜头一:

无论是分割还是添补或是割补,都是要把组合图形转化为我们学过的基本图形,这样就很容易计算出它的面积了。

镜头二:

1.对比分析。

观察黑板上的这些方法,它们有什么相同点和不同点吗?

小结:求组合图形的面积时,我们要结合组合图形的特点及所给数据对图形进行合适的分割、添补、平移、旋转,转化后的基本图形越少,或者直接能找到的数据越多,那么这样的转化方法越简单。

2.总结提升。

提问:回顾刚才的研究过程,我们是怎么求出这个组合图形的面积的?

预设:观察图形特征—转化基本图形—计算解决问题

三、案例分析。

通过镜头一和镜头二两次教学实践情况的对比,我发现本节课的教学设计有以下3个特点。

1.联系实际生活,创设问题情境,激发学习兴趣。

在设计本节课的环节一:创设情境,导入新课时,镜头一中老师出示了王阿姨想在院子里的空地铺草坪的问题情境,在教学过程中,能够明显的感觉到学生对于老师所创设的情境并不感兴趣。而在修改后的镜头二中,老师直接出示了工人叔叔给公园铺草坪的问题情境,学生可以从文字和图片中直接提取信息,开门见山。这样的修改不但为后面进一步探究方法做铺垫,还引导学生体会数学源于生活,应用于生活,激发了学生的学习兴趣。

2.开展合作学习,促进互相倾听,培养思维广度。

在设计环节二:合作学习,探究新知时,起初我采用镜头一的方法,先让学生求出空地的面积,然后小组内说说自己的想法。在实践的过程中,我发现刚开始学生在独立解决问题时还保持着较高的积极性,但在小组合作学习时,优等生充当了“小老师”的角色,学困生则是选择了倾听,导致大部分学生在这一环节中收获甚微。于是,我在镜头一的基础上进行修改,将整个探究过程分为了3个层次。第一层:引导学生独立解决问题。第二层:在小组内先说说自己的想法,然后选出1-2幅优秀作品进行展示。第三层:观察黑板上各个小组展示的方法,看懂哪种方法就上前给大家讲明白。通过读懂他人的方法,引导全班同学之间互相倾听、互相学习,最终解决问题,培养学生思维的广度。

3.组织回顾反思,渗透转化思想,发展空间观念。

环节三:对比分析,总结提升中,镜头一中是教师对本节课的研究过程进行了回顾和总结,学生的参与度和体验感都不足。针对这个问题,在镜头二中,教师抛出了这样3个问题 ,帮助学生回顾反思。問题1:“观察黑板上的不同方法,它们有什么相同点和不同点?”问题2:“在这些方法中,你最喜欢哪个?”问题3:“我们是怎么求出这个组合图形的面积的?”。通过解决这3个问题,引导学生从多个角度进行回顾反思,提升回顾反思的效果,渗透转化的数学思想,发展学生的空间观念。

数学思维能力的培养是一个缓慢的过程,它不是学生“懂”了,也不是学生“会”了,而是学生自己“悟”出了道理、规律和思考方法等,所以在课堂上通过帮助学生找出新旧知识的联系点和生长点,引导学生积极主动地投入到探究学习中,使不同的学生获得不同程度的收获,才能真正达到培养学生思维能力的目的。

北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校