行过死荫的幽谷

张屏瑾

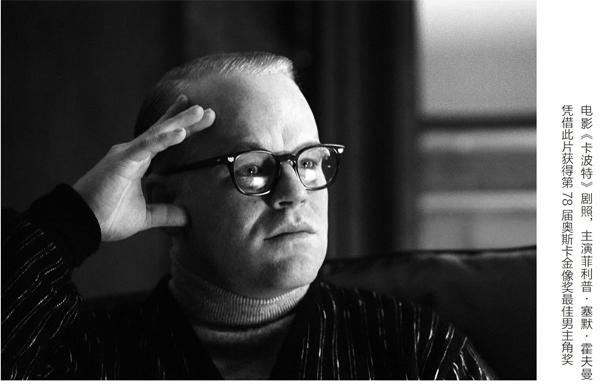

杜鲁门·卡波特并不是“一本书作家”,但他的第一部长篇小说就已经达到了某种写作的巅峰。重读这本《别的声音,别的房间》无非是在重温这一结论。以这部小说为坐标,后来的《圣诞忆旧集》《蒂凡尼的早餐》《冷血》等,每一部与之相比都发生了不同程度的改变。很难用“渐渐成熟”来描述卡波特这样的作家,他在写作上的成熟表现在不尽相同的层面;也很难用“风格多变”来描述他,并不是哪几种风格在引领他的创作,他的每本书都像是被神秘的闪电击中一样,灵光乍现,自成一体,再难重来。如果说有一种风格属于卡波特的话,那应该是他生命的风格,这在《别的声音,别的房间》里已经展露无遗。

《别的声音,别的房间》出版于1948年,卡波特从21岁起就开始构思这部半自传体作品。一个男孩奔赴异乡寻亲,同时也找寻自我的故事,从小说这一门类兴起到它的黄金时代,这一故事就不断被重写,一些基本的线索已在阅读预设中了:经历了一路艰辛,男孩抵达神秘的庄园,遇到几位神经质的人物,及至见到了他的父亲,却是瘫痪在床的废人,父亲的地位遂由另一位成年男性所取代,后者对男孩的身心产生了巨大的影响,但这种影响不是没有遭遇叛逆,在经历了一场出逃-回归事件之后,主人公觉得自己终于长大了,且把过去的自己“抛在了身后”。

过去有人指责卡波特不会讲故事,这并不公平,至少在《别的声音,别的房间》里,他把这个故事讲得非常完整,甚至太完整了。但是,并没有多少人注意到卡波特是怎样去精心建构这个故事的,后来出版的叙事学和小说鉴赏类书籍里,谈到类似的成长主题小说,也罕有人引用卡波特的小说来做例子。可能是因为卡波特以一种近乎扭曲的浓墨重彩的笔法,将这个故事层层涂抹。小说的言辞极为华丽,借用部分的儿童视角,毫无顾忌地挥洒各种各样的奇崛想象和绝妙比喻,意象层层叠叠,浓得化不开,传达出一个毫不节制的文字享乐主义者初生的激情,使它成为了一部充满“伪饰”又十足坦诚的精彩作品。

小乔尔走出新奥尔良,向老南方的腹地进军,这次迁徙事件的原型是,卡波特在童年时期被父母从路易斯安纳州送往阿拉巴马州生活。在小说里,小乔尔的目的地是中天城,这是一处虚构出来的地点,自始至终被描绘得如梦境一般,但这是一个真实的梦,也是一个饱含冲突感的梦。13岁的男孩走出家门,口袋里没几个硬币,随身带着一口巨大的旅行箱,箱子上贴着世界各地的旅行标签。他长相清秀,讨人喜爱,却对世界充满敌意。在快要迷路的时候他几次被搭救,指引和搭救他的不是童话故事中的英雄,也不是他喜欢的魔术师,而是粗鲁的卡车司机,善念不怎么够用的咖啡店老板,以及衰老颟顸的黑人车夫。

这趟旅行的吉兆不多,哪怕是路上的风景。对美国老南方的描写是这部小说的一大特点,几乎有两幅笔墨同时展开,一幅表现南方的现实,破败荒芜、烟尘漫天、好人难寻;另一幅描绘出一个幻影重重、哥特式的南方,乔尔的眼里看到的是:池塘像巨大的沼泽地滚着人头似的睡莲,马路边破败的房子像没有眼珠的眼窝,腐朽的阳台伸出碎玻璃的牙齿,大地沉没在黑暗的水中,忙里忙外的黑姑娘像是哪个溺死的老海盗的美人鱼新娘……这太符合一个敏感、脆弱,缺乏安全感的男孩的感受,他刚刚经历母亲的死亡,很久以前就已经出走的父亲如同已经死去,现在却突然从死里复活,召唤他到一个完全陌生的地方去。所以,这趟旅程注定与死亡的记忆和体验有关。

斯卡利庄园就是这死亡与没落的中心,这里没有水管、电器这些现代化设施,住在这里的人都懷抱着伤感或是不甘,就像伦道夫堂弟说的“每年我们都下沉四寸”。庄园的主人,乔尔的父亲桑瑟姆先生遭遇枪击后,卧床不起,非但不能清晰地说话,连眼睛也闭不起来,他靠仅有的一条胳膊朝床下扔网球,表达自己的情绪。在尚未目睹这一现实之前,乔尔看到那些绿色的、红色的网球不时从楼梯滚落,惊异、恐惧和迷惑令他不知所措。庄园的日常生活也充满了挫败感,如果不用追忆、幻想和梦境去填补,简直无法忍受这种死气沉沉的生活。

这同时也是男孩经历成长和身心成熟的日子,充满破土而出的躁动,充满生与爱的渴求。出于与生俱来的坦诚性格,卡波特把这一过程描写得极为细腻,又由于超乎寻常的审美力和观察力,这种细腻并不流于世俗,而是深入心理与内在的视角,极为生动地解释了在男孩的生命过程中,一种重要时刻的来临,一些重大选择的发生。在我看来,还没有一部小说像《别的声音,别的房间》那样,在男孩的性意识生成这一点上解释得如此成功。难怪当时就有评论者认为这部小说“充满了弗洛伊德学说的符号”。

受了各种委屈的乔尔,就和所有的孩子一样,觉得所有人都和他过不去,甚至上帝也是。“这一串事儿里有谁很卑鄙地捉弄了他。只是他不知道应该怪谁或者怪什么。他觉得自己被隔离了,不知道自己是谁。”当他的朋友劝他好好祷告时,乔尔祷告道:“上帝,让我被爱吧!”爱与被爱让人行过死荫的幽谷,在乔尔这里,就是顺利度过在斯卡利庄园的日子;但是爱也充满了艰辛,充满了试错,最后淬炼出什么样的一种天性,才是卡波特认为重要的。

在卡波特笔下,我们看到的就是天性在萌发过程中,不断地遇到试探,横冲直撞,反复掉头寻找出路。乔尔失去了母爱,姨妈埃伦曾短暂地照料过他,但他现在已断了后路,没法给她写信,也没法向她诉说自己在斯卡利庄园的不如意。他原先想要重新获得父爱,但这个愿望完全破灭了,他反而陷入了对父亲的惧怕和厌恶中。父亲的续弦艾米是个平庸的女人,对乔尔不可能产生任何理解,他倒是在与黑人女仆苏的交往中,得到了一种类似母爱的补偿感,但苏的肤色与地位注定其卑贱的命运,她给予乔尔的情谊并不能获得充分感知。在小说的结尾处,苏告诉病中的乔尔,她在旅途中曾惨遭过路人的蹂躏,一种巨大的悲戚之感笼罩着他俩的谈话,但乔尔不能确定自己的想法,只能感受到这桩丑陋之极的事件带给他的冲击和难以承受的痛苦。

斯卡利庄园里更加深刻地影响了乔尔的两个人,是小女孩伊达贝尔和伦道夫堂弟,也是这部小说里写得最出彩的两个人物。伊达贝尔是个厉害的假小子,她叫乔尔“娘娘腔”,两人走上了共同探险的旅程。这种基于性别错置的亲密友谊,是卡波特一生中写得最好的几种情感类型之一,但在这部小说里只是开了个头,主要作用仍然是帮助乔尔“认识他自己”。

他們曾经一起赤条条地在河里洗澡,伊达贝尔总是对性别这件事不屑一顾,也对乔尔的害羞不屑一顾,但乔尔注意到了她已经开始变得女性化的身体。在他们共同出逃的那个晚上,两人又一起目睹了一场成年男女的野外交欢。乔尔觉得自己几乎就要爱上伊达贝尔了,至少对她产生了强烈的依恋之情,他大胆地亲吻了她,为此挨了她一顿揍,但这还不算什么,在暴雨如注的狂欢节之夜,伊达贝尔对长不大的紫藤小姐产生了爱情,就这样把乔尔抛在脑后。

对乔尔的爱的难题来说,假如伊达贝尔是一种反作用力,那伦道夫堂弟就是一种正作用力。伦道夫是这部小说中唯一一个懂得什么是爱的人,也是唯一一个知道死亡与爱之间并不遥远的距离的人。读过这部小说的人,都会记住伦道夫堂弟那段对爱情的动人追忆与诉说,也会记住他对爱的定义,虽然这两者都很难进入爱情书写的正册之中,因为伦道夫是同性恋。

伦道夫爱上了一个墨西哥拳击手“佩佩”,从对他一见钟情开始,才意识到自己的性取向,但“佩佩”与伦道夫的前女友私奔了,这几乎毁了伦道夫,从此他日复一日地朝地球上所有的城镇与村庄写信。与此同时,他也成为了一个在斯卡利庄园飘来荡去的幽灵,成了乔尔的导师,不断地告诉他有关孤独的各种秘密,和死亡的各种形式。在乔尔从自己那一场伤心事件中痊愈过来后,伦道夫就成了他最后倾心的人,是伦道夫带领乔尔去他一心惦念着的“云中酒店”,这座残破的废墟,昔日曾名流云集、盛极一时,因为卷入了几场死亡事件而成了幽灵出没之所。“云中酒店”的含义非同一般,它的故事先是由一个隐士般的看门人告诉了乔尔,后来它反复出现在乔尔的梦中,最后他才和伦道夫去那里梦游一般地行走了一番,也正是在那一时刻,他对伦道夫说,“我们是一样的人。”在这座象征死亡、去势和终结的废楼之中,他确定了自己的性与爱的本相。

像“云中酒店”强烈的充满死亡气息的暧昧感一样,乔尔觉得伦道夫不是男人也不是女人,是一个身份否定另一个身份,是自己反对自己,是“一口袋伪装”。这让我们想起《蒂凡尼的早餐》里的女主人公霍莉被人说成是“一个冒牌货”。作为空虚生活本身的伪装,或是虚假产品的冒牌货,往往反过来意味着令人难以承受的真理。

伦道夫堂弟说,“头脑可以接受劝告,但是心却不能,而爱,因为不懂地理,所以不识边界。”“任何存于人的天性中的爱都是自然的,美丽的,只有伪君子才会追究一个人所爱为何,那些不懂感情的人,还有那些醉心神圣信仰的人,他们为此焦虑担忧,反而频繁将指向天堂的箭头误认为是指向地狱的。”这就是卡波特或许过早地体悟到的真理,既甜蜜又苦涩,带有声辩的意味,又那么温和、天真。几乎所有的传记作家和批评家都喜欢摘出这些话,它们甚至被刻在了卡波特死后的纪念碑上。《别的声音,别的房间》里的乔尔13岁,伦道夫堂弟35岁,而卡波特23岁,最终,这部小说像极了他与他的过去、未来之间的一场有关死亡、爱与天性的三者密谈。