东道国营商环境对中国OFDI逆向溢出的影响研究*

宁波大学 叶彩平

一、引言

由于各东道国之间的营商环境不同,中国与各东道国之间的双边关系也不一致,因此中国对各国的OFDI逆向技术溢出效应并不确定。

二、实证研究

(一)变量说明

1.被解释变量:中国对外直接投资的逆向技术溢出效应

用中国对外直接投资获得的国外研发资本存量来衡量中国对外直接投资的逆向技术溢出效应。

2.解释变量:东道国营商环境

本文参考杨亚平(2018)等用各国历年营商环境便利度得分衡量各东道国或地区营商环境。

3.门槛变量:分别为双边经贸紧密度和双边技术势差

双边经贸紧密度采用历年中国与东道国的进出口贸易总额与东道国进出口总额之比衡量,双边技术势差参照韩玉军采用中国与东道国之间的劳动生产率之比,公式为:

4.控制变量

东道国研发支出、东道国市场自由度、东道国金融发展水平、东道国知识产权保护程度、东道国经济稳定性、东道国技术水平。

(二)实证分析

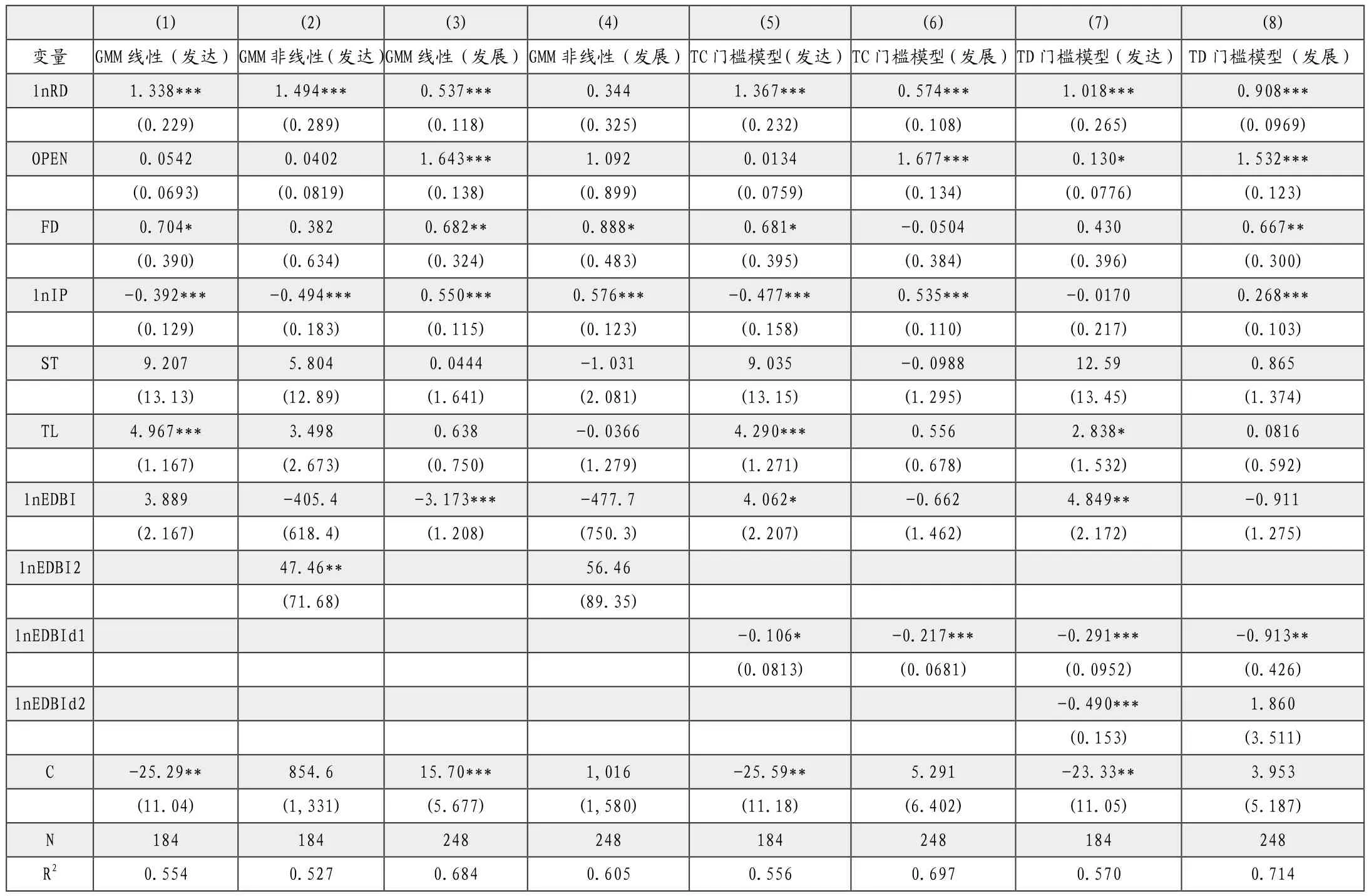

从表1模型(1)(2)中,东道国营商环境(lnEDBI)对OFDI逆向技术溢出(lnSf)可能存在“U型”影响。但是由于模型线性或非线性模型选择较为主观,并不能说明“倒U型”等非线性的外资溢出效应。由模型(3)可知,在双边经贸紧密度TC门槛值0.076左右两侧,营商环境对OFDI逆向技术溢出的影响先下降后上升,模型(4)亦同。说明双边经贸往来疏远时,中国能从东道国获取的OFDI逆向技术溢出是不断减少的,但随着贸易往来增多中国企业通过与海外子公司密集贸易获得大量技术学习。在模型(5)中,在双边技术势差第一个门槛值0.116以下时,东道国营商环境随着OFDI逆向技术溢出的上升而上升,而当超越0.116时,东道国营商环境与OFDI逆向技术溢出是负向关系,模型(6)亦同。说明双边技术势差较小时,企业学习意愿偏弱,当技术差距大时,外资的激烈竞争促进中国企业技术学习。在表2的分样本回归中,将样本国家划分为发达国家和发展中国家。模型(3)(4)显示,在发展中国家东道国营商环境抑制OFDI逆向技术溢出,双边关系不存在门槛效应。模型(5)显示在发达国家,双边经贸紧密度(TC)门槛值0.078左右两侧,东道国营商环境对中国OFDI逆向技术溢出的影响先下降后上升。模型(6)进一步估计门槛值后进行GMM门槛回归,结果显示在发展中国家,TC在跨越门槛值0.075之前产生负向OFDI逆向技术溢出,但超越门槛后则不显著,与模型(3)和(4)结果一致。模型(7)显示在发达国家,双边技术势差(TD)门槛值0.086左侧,抑制OFDI溢出,跨越第二个门槛值0.111之前,促进OFDI逆向溢出,但在门槛值0.111的右侧,又抑制OFDI逆向溢出。模型(8)显示在发展中国家,TD在跨越门槛值0.570之前产生负向OFDI逆向技术溢出,但超越门槛后则不显著,与模型(3)和(4)结果一致。综上,发达国家决定了东道国营商环境与OFDI逆向技术溢出之间的非线性关系。

表1 全样本回归

表2 分样本回归

三、结论与启示

本文研究说明,东道国营商环境对中国OFDI逆向技术溢出的非线性影响受到双边经贸紧密度和双边技术势差影响,在对营商环境好的国家进行投资基础上,还应向双边贸易往来密切并且有一定技术差距的国家投资才能实现OFDI逆向技术溢出最大化。