武汉市汉正街区历史形态演变与水环境的耦合关系研究

夏文莹 杜雁 王玏

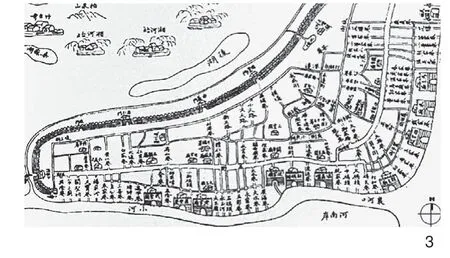

汉正街原名“正街”或“官街”,明代初为汉阳城外少数流民定居的芦荻漫滩,汉水改道后逐步发展,在1926年夏口改县为汉口市后统称汉正街[1]。民国《夏口县志》所载的1912年汉口镇区域范围与今汉正街区一致,均围绕汉正街街道展开,东面以江汉路为界,南面抵汉水岸边,西面至硚口路,北面以汉口堡城墙(今中山大道)为界(图1),时至今日其主体功能从市镇转变为街区。

图1 1912年以前汉口范围The range of Hankou before 1912

城市形态是对城市物质形式和文化内涵的高度概括和表达[2],研究分析城市形态的形成演变是认知城市、保护历史风貌及保障地域性发展的重要基础。城市形态学是对城市物质空间形成演变规律的研究,辨识并细致剖析城市的各组成要素[3]。城市形态研究包括以历史地理学理论为基础的康泽恩学派和以建筑学理论为基础的卡尼吉亚学派[4],采取定量或定性方法进行不同尺度空间的形态分析[5-6]。目前研究有基于康泽恩学派将历史形态理解为街道、地块、建筑物3种平面要素分析历史街区的物质空间形态变化[7-10],亦有基于卡尼吉亚学派从建筑学角度分析其形态演变[11-13]。基于历史地理学和演化视角的康泽恩学派的研究方法是通过分析历史资料,研究城镇等尺度景观形成过程中出现的现象和普适性规律,比较适合于本研究的研究对象和研究视角。达婷和杜雁[14]、姜文欣[15]、李旭等[16-17]将自然环境作为城市形态的组成部分并依据地域景观特征选择形态要素,为本研究要素的选取提供了思路。以上研究多是对形态演变进行整体性研究,但形态要素之间存在着复杂的作用机制,其演变过程存在外部干预与内部动力[18],而目前缺少相关研究。

因此,本研究依托于康泽恩学派的城市形态学理论框架,对形态要素的选取进行适地性调整,以汉正街区为研究对象进行分析。首先梳理汉正街区形态生成规律,选取历史形态要素时,先以凯文 林奇对城市意象界定的基本要素为准,而后通过历史文献分析结合汉正街区滨水的地理区位,进行地域性调整:因汉正街区商业从古至今均闻名于中外,琳琅满目的商铺也是城市特色景观之一,所以将地标要素聚焦为重要商业地段;汉正街区长期受水患侵扰,水生态基础设施工程浩繁,防洪堤等是城市中人们所能进入的重要战略点,因而将水生态基础设施作为节点要素的具体化,最终选取边界、街巷、商业中心、水利基础设施为历史形态四要素。

水环境对城市具有重要功能和意义:一方面,宏观格局类(江、河、湖)可构成城市重要生态基底,微观功能类(溪、塘)可作为自然要素调节城市发展空间,亦是城市重要的文化记忆;另一方面,水环境对汉正街区具有多维影响,积极影响包括运输、生产、文化、给水、调蓄洪旱等,消极影响包括水患等。这使得研究水环境与四要素之间的耦合关系以及其中复杂的作用机制具有重要意义,亦能帮助解读汉正街区的景观特征,为今后规划控制和保护提供借鉴和参考。

1 汉水改道以来汉正街的水环境演变

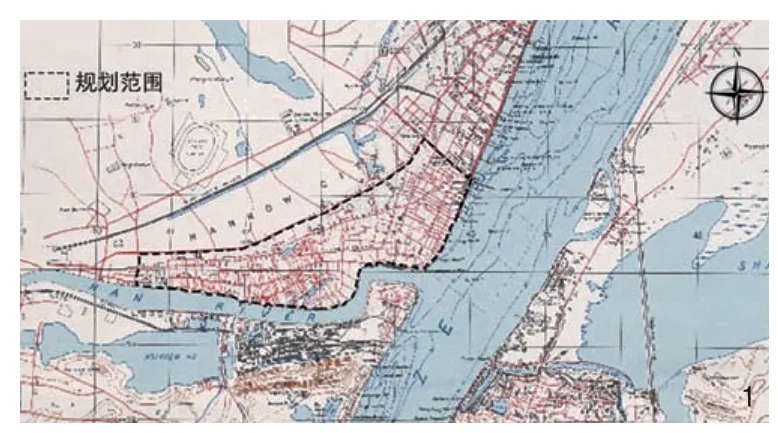

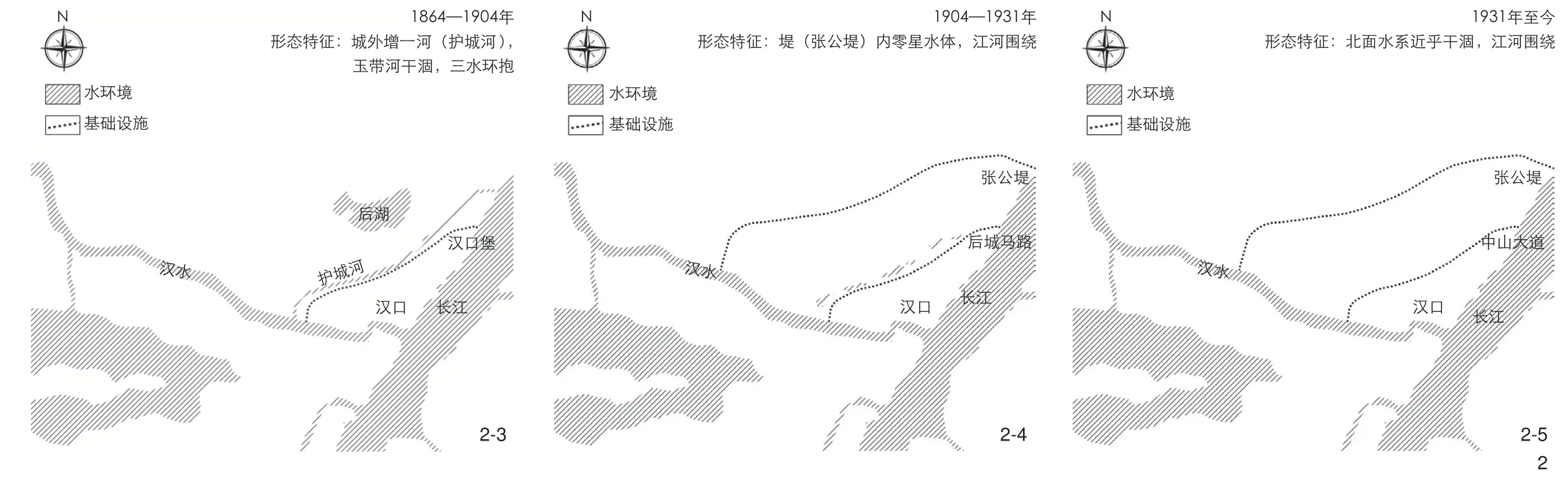

1.1 明成化初年至1635年汉水改道

明成化初年(1467年)汉正街实为郊外芦荻漫滩,后汉水下游南汊加强,入江水道在龟山南麓注入长江[19],汉江改道从北麓汇入长江形成南北两岸,境域遂从汉阳析出[1]。明代中叶,修筑堤防、填湖造地等活动影响,汉江逐渐固定为北入长江,南支遂淤,汉水故道也被填平[20],水环境发生改变,汉口则从芦苇滩转为被长江、汉水以及后湖包围的入江口,周边河湖密布,四水环抱(图2-1)[21]。

图2 汉正街区水环境演变过程[21]The evolution process of the water environment of Hanzheng District[21]

1.2 1635—1864年后湖水患,袁公堤建成

明崇祯八年(1635年),袁公堤建成,阻隔北面洪水侵袭,后堤外挖玉带河以泄洪[22],此时北面河湖淤塞干涸,汉口形成三面环水的格局(图2-2),堤内城区因免于水患侵袭而繁荣,成为汉口早期的商业中心。

1.3 1864—1904年汉口堡筑成

1864年,汉阳知府钟谦钧率众开挖护城河并建堤防以阻后湖水患,玉带河被取代后淤塞;同年钟谦钧等人在长堤外修筑汉口城堡以防水流冲刷(图3)[23],此时仍是三水环抱的水格局(图2-3)。后此地逐渐形成新的街巷,扩大了商业区域范围,尔后汉正街内零散水域被开发为池塘、水田、聚居地等。

图3 1864年汉口堡城址[23]The site of Hankou Fort in 1864[23]

1.4 1904—1931年张公堤建成

大量的填湖造地活动最终导致水患频发。1904年,湖广总督张之洞为治理水患修建张公堤,隔开汉口与东西湖,后湖等低地露出水面成为居住和耕作用地,堤内只余零星水体,汉口此时呈汉水、长江两水围绕的水格局(图2-4)。经刘歆生等人开发后汉口市区范围大为扩展。

1.5 1931至今洪灾侵袭,城市内涝

水患是汉正街区形态演进过程中难以忽略的因素,1931年的罕见大水以及1954年百年一遇特大洪水都对民生和城市建设影响极大。

通过历史梳理可知水环境影响着汉正街区的地脉和文脉。最初汉正街区多湖连通、水系完整,水格局是其起源发展的重要影响因素,但随后市政工程建设等人为因素导致诸多河道淤塞、湖泊干涸,被转化为可供发展的陆地,整体水域面积缩小,江、湖之间联系被截断、湖泊呈现破碎化等。汉正街区如今仅剩汉水、长江环绕周边(图2-5),水格局的变更虽然为城市发展扩张削弱了环境的限制,但却导致城市蓄洪功能日益消减,洪涝灾害往往难以排解,城市遭水患影响频繁且严重。加之2012年武汉提出打造“东方水城”的发展目标,水环境的保护发展甚至是恢复仍是城市未来发展需要关注的重点。

2 水环境影响下的汉正街历史形态演变

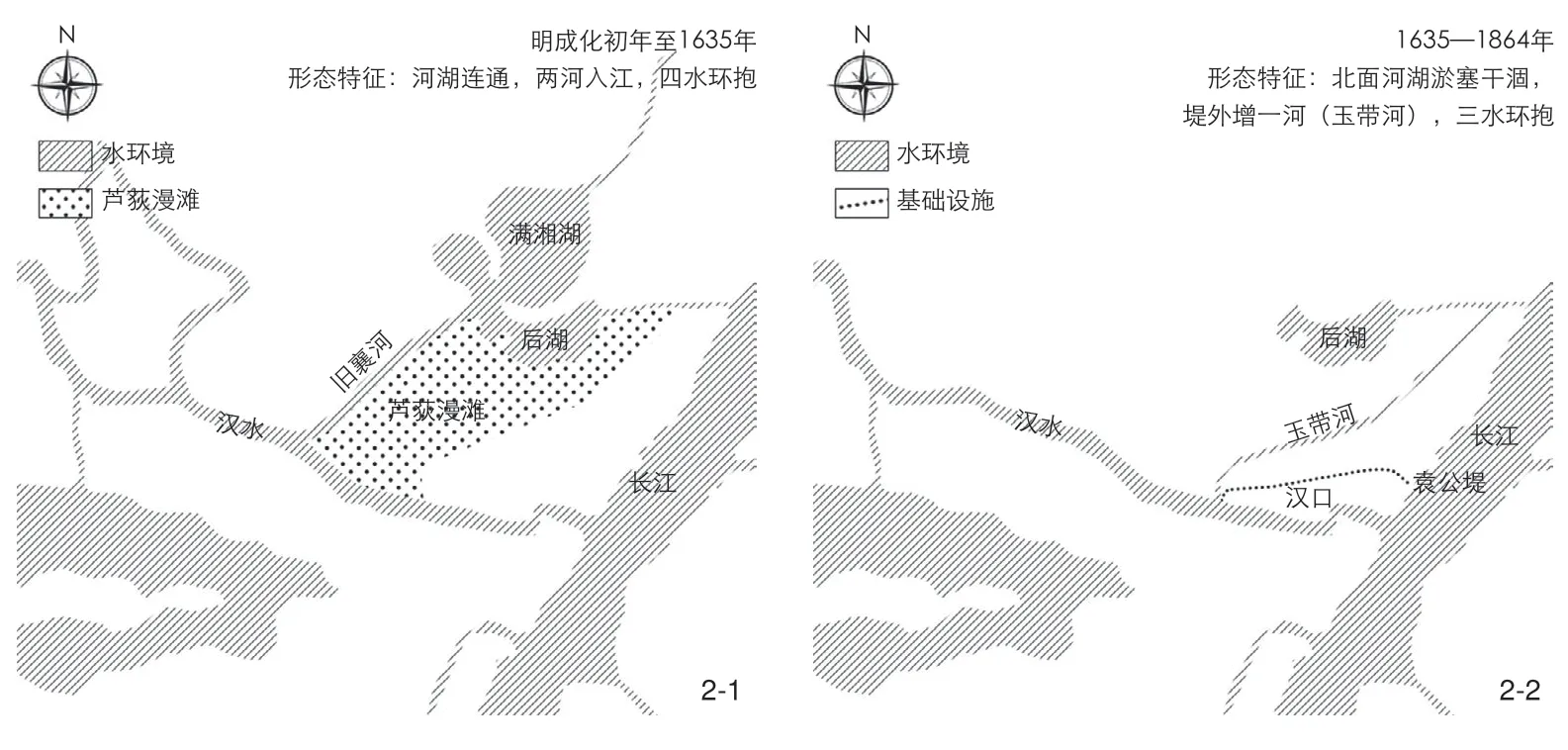

明成化初年,汉水改道形成绝佳泊舟之地,汉口因处于长江门户地带而得以发展。明清时期水格局的变化给予了城市发展扩张的空间,随着商业发展和码头兴建,境域内人口逐步增加,至清宣统元年(1909年),已有约12万居民。随着城市繁荣发展,边界也逐渐稳定,形成了具有地域特色的“鱼骨巷”街道。从演变历程来看,在水环境影响下,边界、街巷、商业中心、水利基础设施均成为汉正街区典型的历史景观。

2.1 水环境影响下的边界演变

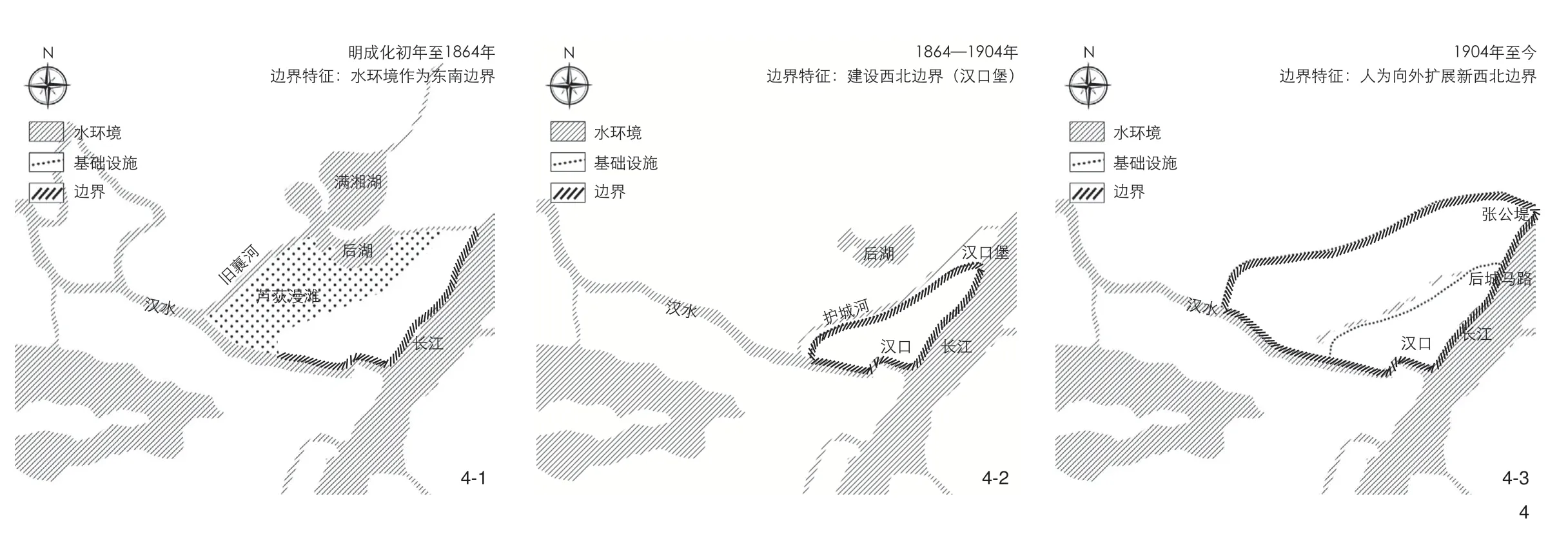

汉正街边界形成分为汉水改道和汉口堡、张公堤的建造3个阶段,前者是自然因素下的水文改变,后两者是抵御水患而进行的建造活动。边界在演进过程中近乎平行于汉水、长江向西北扩展,或是水体自成边界,或是水患推动边界形成,其形成发展机制与水环境密切相关。

2.1.1 明成化初年至1864年东南边界初成

明成化初年,汉水改道,汉口从汉阳县(今蔡甸区)析出后南北两岸皆称为汉口(即汉水之口),北岸沿今汉正街一线始有人建屋定居后渐成小肆[1]。嘉靖年间(1522—1566年)码头渡口初具规模,1662年巡检司迁至北岸汉正街处,汉正街因此成为正街,汉水北也正式成为“汉口”。1861年汉口开埠后,人口驻地由汉江沿岸沿长江向东北发展,长江逐步成为汉正街区的东部边界(图4-1),汉水北岸线则是汉正街南部边界。

图4 汉正街区边界演变过程[21]The boundary evolution process of Hanzheng District[21]

2.1.2 1864—1904年西北边界形成

1864年,西起硚口东至沙包(今一元路江边)的汉口堡(今中山大道)建成,自此城内城外由此边界隔离开来(图4-2)。

2.1.3 1904年至今新西北边界形成

1904年,为治理水患以及扩展汉口城区,张之洞拆汉口堡建张公堤,张公堤自此成为汉口新的西北边界,将汉口与东西湖隔离开(图4-3)。

2.2 水环境影响下的街巷演变

汉口“自明以来,久为巨镇,坊巷街衢,纷歧莫绘”[24],如今其街巷给人的主观感受是随意混乱、不规整,巷弄繁多,四面都是屋舍,因而缺乏良好的导向性[25],但追溯历史就会发现这种混乱中的秩序是街巷长期演变发展的适应性结果。

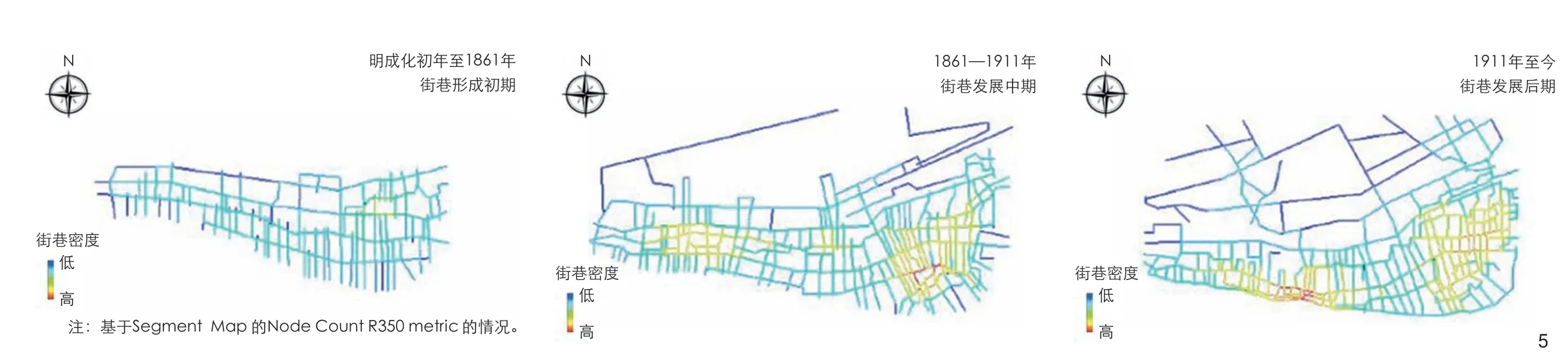

汉正街区街巷的演变过程与市场经济、地理要素、生活需要这3方面密切相关:地理要素中的水环境不仅直接影响到街巷形成,更是市场经济(水运经济)的内因和生活需要的一部分。选择街巷密度作为其演变的表征因素,通过DethmapX平台对其发展中的3个重要时期的街巷密度进行分析(图5),发现街巷在中后期分别形成2个密度大的区域,这2个区域分别向长江沿岸和汉水下游发展。此结果也验证了:河流的走向影响主街的空间走向,其他巷道与汉水、长江平行或垂直;沿河地带的地质条件影响到码头的建设,码头数量与巷道的密集程度息息相关;区域内水环境对内部市场以及街巷的整体形成发展都有影响。

图5 汉正街区街巷密度演变过程[23]The evolution process of street density of Hanzheng District[23]

2.2.1 明成化初年至1861年街巷初步形成

汉水改道后,人们陆续迁移至水口岸边聚居,街巷形成。嘉靖七年(1528年),沿岸已初具河街雏形,随后百余年间市井街坊由南向北推移,由河街到汉正街、由正街到夹街再到长堤街,这4条主街与长江、汉水的走向完全一致,其他巷弄垂直于主街铺陈开来。境域内街道巷弄都与汉水联系极为紧密,四通八达的巷道终端都通向汉水,其导向性与生活和市场密切相关:一方面居民生活用水取自汉水;另一方面水上贸易进入市镇的便捷性和可达性会更高。此时街巷的基础骨架形成,而明清时期兴建码头,码头越多的区域巷道就越密集,以便运输交易,由此骨架及巷道系统逐步丰富,形成早期结构。

2.2.2 1861—1911年汉口开埠,街巷复杂强化

清咸丰十一年(1861年)汉口开埠,长江下游沿岸形成了新兴商业区,长江航线的繁荣使沿长江地段的巷道密集程度增加,虽原有街巷框架几乎未变,但纵向街巷因此强化、更加复杂,同时通向长江、汉水的纵向道路增加以便于陆上商业的运输。

2.2.3 1911年至今街巷基本定格

1911年商民“自建”活动使街巷逐渐不规则,但1927年的城市规划又使汉正街的交通格局趋于有序。此时期城市干道基本形成完整网络,曲折巷道铺陈开来,但水陆运输缺乏联络,前后市区不相贯。1949年单位宿舍的居住形式与改革开放后的大体量建筑影响了原有结构,此时汉正街区域原有的坑塘、水池多被填为陆地,道路的连贯性和交通的便捷性增强,街巷基本定格。

2.3 水环境影响下的商业中心演变

汉正街的商业发展趋势是由南至北,沿汉水、长江向内地逐步推进。汉正街商业的繁荣与水环境密切相关,陆路交通欠发达时良好的水运条件为汉正街创造市场,但20世纪80年代后长江、汉江水上运输量萎缩,汉口沿河码头大量闲置的同时陆路交通大力发展,部分沿河码头使用单位顺势将闲置码头用于长途汽车运输站或停车场[1]。如今,长途汽车已不是最佳运输手段,码头被废弃,而曾给汉正街带来辉煌的水上贸易最终退出历史舞台。

2.3.1 明成化初年至1635年汉水改道,商业中心由南岸转至北岸

明初汉水改道后,汉水北岸因占舟楫之利,商业兴起奠定汉正街市场雏形。明嘉靖二十四年(1545年),居民“不事农田,唯贸易是视”[1],商贸市场进一步发展。明万历年间(1573—1620年),汉口作为“楚商行盐”总口岸成为长江中游重要港埠。1635年袁公堤筑成消除后湖水患,形成大面积腹地,使因商业繁茂而扩张的城市拥有更多发展空间,南岸发展停滞时商业中心从南岸转移至北岸,北岸武圣庙(今武胜路一带)至沈家庙段(图6-1)成为最繁荣的市场。

2.3.2 1635—1861年长江航运兴盛,商业中心由汉水上路转至下路

康熙至道光年间(1662—1832年),汉正街市场达鼎盛阶段;清乾隆年间已形成以汉正街为主脉的沿河商业区(图6-2)。在汉江码头装运的商品种类繁多,本省、外省商贾均来此交易,汉口成为重要的中转站,长江亦成为跨省贸易的重要通道,长江航运此时已远胜于汉水,促使商业中心从汉水上路转向下路。

2.3.3 1861年至今汉口开埠,商业中心由沿河转至沿江

咸丰十一年(1861年)汉口开埠后,沿长江地带(今江汉路至卢沟桥路)的租界、码头建设频繁,滨江区域商业快速发展,同时汉口由开埠前多向商贸辐射转为驶向上海的单一流向,长江航运重要性大大提升,沿河市场衰退,商业中心转至沿长江一带(图6-3)。

图6 汉正街商业中心演变过程[23]The evolution process of the business center of Hanzheng District[23]

2.4 水环境影响下的水利基础设施演变

基础设施是城市的基本骨架[26],其中水利基础设施更是滨水城市重要的组成部分[27]。汉正街区演变历史进程中最为重要、重大的水利基础设施建设即为具有防患、防御功能的堤防、城墙等的建设。如今原有水利基础设施的骨架大多被改造更新,如袁公堤转变为长堤街、汉口堡转变为中山大道等,其“形”的出现与演变均受到水环境影响,水环境制约影响着水利基础设施的形式及城市形态,使城市形成自身特色。

2.4.1 1635—1864年后湖水患,袁公堤建成

崇祯八年(1635年)修建袁公堤(图2-2)使汉口沿河一带街市免于后湖水患干扰;堤外形成人工玉带河,河上建有诸多小桥便于堤街至堤外往来,为后期汉口向北发展打下基础。

2.4.2 1864—1904年修筑汉口堡

同治三年(1864年),修筑汉口堡用于防守和抵御洪水(图2-3),袁公堤失去作用后渐成堤街(今长堤街),玉带河也逐渐干涸,河上古桥大多废圮成巷道,堤外涸出的大片可居之地形成许多新的街巷,由此汉口城区向北扩至城堡以内。

2.4.3 1904—1954年建张公堤

1904年,张之洞修建张公堤(图2-4)以解决汉口“居民填溢”及水患烦扰,此项建设对后期城市发展影响颇深,扩展了城市范围,同时也影响了城市水格局。

2.4.4 1954年至今防洪设施建设

1954年洪水期间汉水涨势汹涌,汛情期间沿汉正街修筑堤防,次年修筑硚口至流通巷沿河防水墙,1998年特大洪水后再次加筑防水墙。

3 各历史时期汉正街区演变进程与水耦合关系研究

汉正街区形态演变进程中,外在作用和内在动力促使历史形态要素与水环境之间存在着“一对一”及“一对多”的交互作用和耦合方式。“一对一”的单要素交互方式是指贯穿整个历史时期,四要素分别与水环境之间“一对一”交互影响的过程;而“一对多”的多要素交互方式是指水环境与汉正街区整体历史形态间在不同历史时期交互胁迫、交互促进的过程。

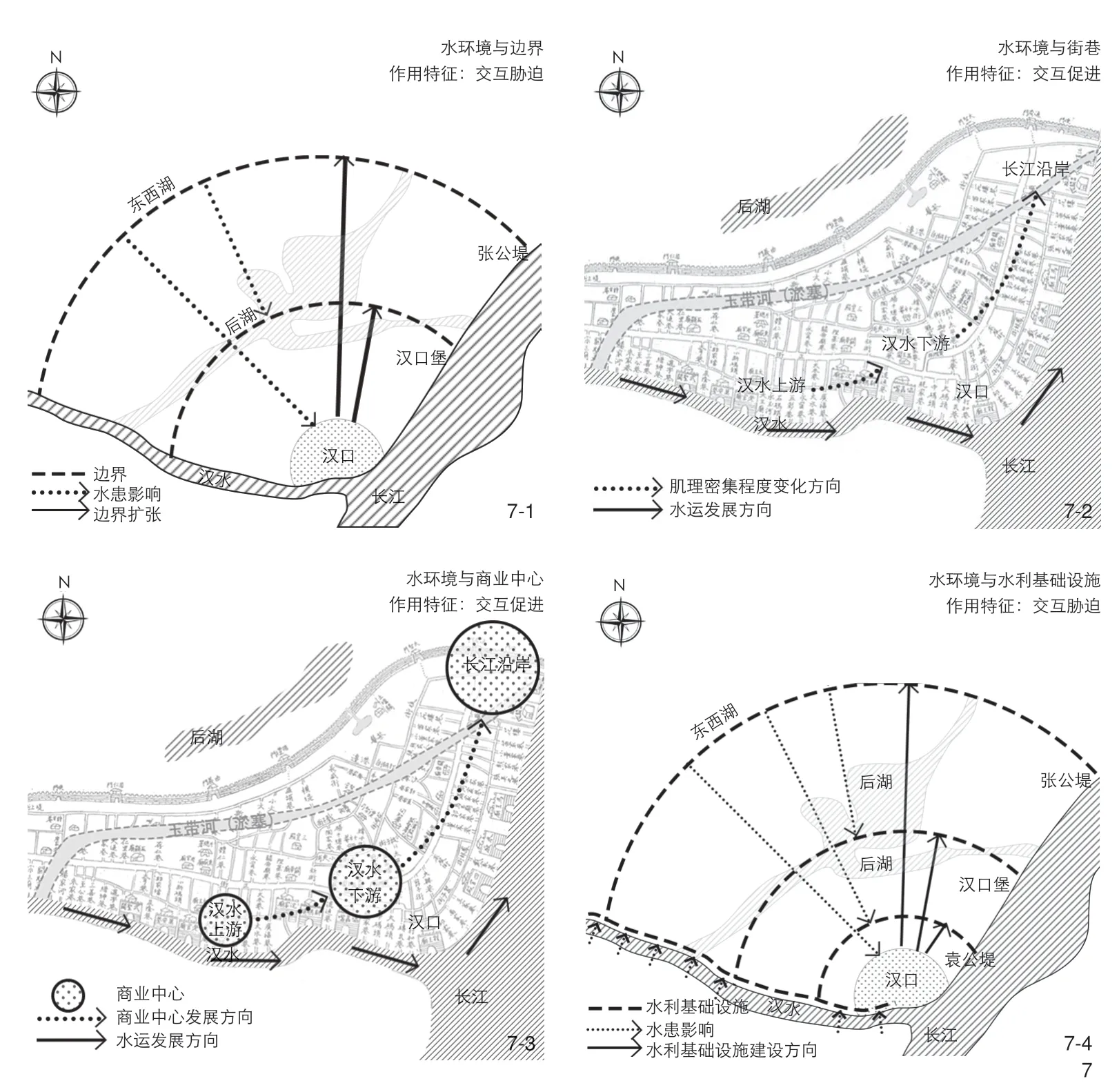

3.1“一对一”的单要素耦合

1)水环境与边界。汉正街区边界分自然、人为2种形式。自然边界即为对汉正街影响最大的汉水、长江;而人为边界从历史演变进程来看,其重要功能与建设背景均与水患相关,水环境对边界的生成演变存在“胁迫作用”(图7-1):历史上,水患促使西北边界形成,而西北面水环境的退化从平面上呈现由南至北趋势,边界的发展方向与此吻合。

图7 “一对一”单要素耦合[21,23]The “one-to-one” single-element coupling[21,23]

2)水环境与街巷。因水运而兴盛发展商业的汉正街区,其街巷功能服务于生产、生活2方面:1)提高居住地到码头货运的便捷性及可达性;2)便于居民汲水用水。因此汉水、长江构成的水环境对街巷的演进呈交互促进作用(图7-2):水运发展方向为汉水上游—汉水下游—长江沿岸,街巷密集程度的演进方向与水运发展方向大体相同。

3)水环境与商业中心。汉正街区商业发展起源并繁荣于水运,结合随时代发展的航运条件,水运的重心由汉水的河道转向更为开阔的长江,而商业中心的历史演变进程中的发展方向也正是汉水上游—汉水下游—长江沿岸,水环境与商业中心的演进是交互促进作用(图7-3)。

4)水环境与水利基础设施。汉正街区的重要水利基础设施主要集中在堤防、城堡及防洪墙,除了军事因素,影响其建设的重要因素即是水患。与边界极为相似,水环境对水利基础设施的生成演变也存在着“胁迫作用”(图7-4):随着北面水体由南至北逐渐消退,基于防洪目的的水利基础设施也向北逼近,至北面水体近乎干涸,长江、汉水的水患威胁增加,水利基础设施转向临汉水、长江的南面建设。

3.2“一对多”的多要素耦合

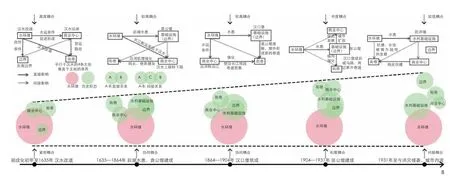

通过时间发展梳理汉正街演变进程,找到5个重要事件作为时间节点:明成化初年至1635年汉水改道,1635—1864年后湖水患袁公堤建成,1864—1904年汉口堡筑成,1904—1931年张公堤建成,1931至今洪灾侵袭、城市内涝。通过形态演变分析找出5个阶段水环境与其他四要素之间的耦合机制,梳理要素之间直接影响或间接作用关系,通过耦合塔表示耦合关系的类型和程度(图8),探究发现其耦合关系经历了高度耦合—较高耦合—较高耦合—中度耦合—较低耦合①的变化过程。

图8 耦合关系研究Research on the coupling relationship

商业中心、街巷、边界从直接受水环境影响到通过水利基础设施的间接影响,水环境与汉正街区整体形态之间的相互作用逐渐弱化,一方面因为随科技发展城市建设对水环境的依赖从地上转为地下;另一方面因为水环境的演变从最初的江、湖、河互相连通到水体面积萎缩,水体间不相贯,破碎化严重,水格局与城市在空间关系上减弱。如今,水环境与汉正街呈现低耦合状态,有自然因素的作用,但更多是人为因素影响。随着城市与水在空间上的逐渐“割裂”,水带来的城市记忆也逐渐消弭,不利于历史街区保护建设。因此,在未来保护和发展建设中,水系的疏通整治、雨洪管理措施的增加、城市滨水空间的建设发展亟需被重视。

4 规划控制与保护策略

每座城市都是在特定的山水环境中形成[28],通过上文耦合分析可知,汉正街区历史形态的形成演变与水环境具有复杂作用关系,因此从历史街区保护和城市景观特征延续的角度出发,水文化的延续、水环境的保护发展都有重要价值和意义,因此汉正街区与水环境耦合程度的逐渐降低,不利于城市风貌建设、形态保护。追溯历史可知汉正街区原是在经济贸易层面对水依赖程度高,是一种不稳定的被动关系,随着交通科技发展水运被陆运取代,耦合程度降低是被动关系的必然结果,在当代汉正街区的规划控制和保护中,化“被动”为“主动”的趋势也是必然。可以预见通过雨水管控、防洪措施以及水生态基础设施[29]的建设等手段,在管控型的新方式下二者耦合程度将形成新阶段的“中度耦合”状态,具体策略如下。

1)除对水环境本体进行修复外,还应注重关联区域的建设。汉正街区于2016年规划中提出连通南北向垂江通道,但直至2019年,仅恢复了交通上的联系,滨水区的建设仍是短板——汉江沿岸河滩荒芜、船只凌乱,滨江主题公园与其历史文化缺乏关联;长江沿岸建设虽有增进,但仍有大量码头处于荒废状态。汉正街区与汉水、长江有近百年的“纠葛”,应当在政策上统筹规划汉水、长江滨水区,并在设计层面上将汉正街区与水的“百年交集”体现出来。通过耦合关系还发现:明成化至清初的武圣庙(今武胜路一带)至沈家庙商业繁盛的滨水段在历史进程中与水环境有重要耦合关系,其街巷结构如今基本保留,商贸传统仍然延续,但在历次规划中其历史价值皆未考虑,今后在规划保护中应重视这类特殊地段的形态“基因”的传承。

2)边界和街巷应传承水环境形态“基因”。汉正街区的历史边界大体分为自然形成的东南边界和人工推进的西北边界。自然形成的东南边界其实是联系景观空间的生态交错带,然而目前的关注重点仅在其经济效益和视觉游憩价值,如何保护其重要的生态价值还有待深入研究。汉正街区的西北边界虽然主体已然消失,但袁公堤(今长堤街)和汉口堡(今中山大道)仍保有街巷形态等历史遗存,需在加强其防洪效益的基础上进一步彰显其历史价值。同时,区域扩张时西北边界近乎平行于汉水、长江,因而在未来城市发展扩张时,其边界也不应是无序的,而应延续这种形态特质。

3)加强水生态基础设施的规划建设。汉正街区在百年与“水危机”的抗争中留下了汉口堡、张公堤、防洪墙等重大水利基础设施,其中仍然有一部分继续承担着保卫城市、减弱水患侵袭影响的功能。如今城市仍然面临洪水、内涝、水生生物栖息地丧失等水问题,需要构建综合、系统、可持续地解决水问题的水生态基础设施,从自然水生态系统和水利基础设施2方面综合解决水问题 ,一方面在根源上梳理改善水网系统,另一方面使汉口堡、张公堤等与生态防洪措施相结合,既保留这些城市重要形态“基因”,也延续其对抗水危机的功能。

5 结语

对城市具有重要影响的自然环境与城市历史形态之间的作用机制和耦合关系进行讨论,从影响机制和内在秩序上理解城市形态的发展变化,以补充和完善现有研究的不足。2016年汉正街片区规划保留并重塑24条历史街巷,保护鱼骨状街巷,通过商业建筑重现市井文化,但就详细设计以及汉正街区现状而言,忽略了汉正街区因水而生、因水而兴、与水环境息息相关的特质,这些保护发展对象本应是“水文化”的传承载体,但如今的规划政策既忽略其本源,在建设时又忽略其特质延续。笔者研究汉正街区形态和水环境的历史进程与耦合关系,以发现其历代以来作用机制与演变规律,以及挖掘还未被重视的历史地段等,使汉正街区的历史文化价值得到重视与再认识,为汉正街区的保护发展提供实践意义上的指导。

注释(Note):

① 高度耦合:水环境与城市形态要素中,如果某一要素发生重要变化,就会影响到其本身以及另一要素,高度耦合的水环境与城市形态要素之间独立性最差,具有密切的关联关系。较高耦合:水环境与城市形态要素中,二者协同合作才能正常发挥作用。中度耦合:城市形态要素与水环境之间独立性一般,关联程度一般。较低耦合:城市形态要素与水环境之间没有直接关系,或者两大要素之间互相干扰的程度很低、关联程度较低,只是通过间接关系而非直接关系发生作用。

图片来源(Sources of Figures):

图1底图引自http://www.dili360.com/cng/article/p5c3c501add71622.htm;图2、4底图引自参考文献[21];图3、5、6底图引自参考文献[23];图7底图引自参考文献[21, 23];图8由作者绘制。