明代日常生活空间的图像叙事与历史情境

深圳技术大学 | 王春雨

寻找适合的居住地,是人类最早的智力活动之一。自开始营房造屋,室内生活便成了人们日常活动的基本组成部分。为满足生活所需,人们不仅营造建筑,同时也设计制作了室内所需的一切。对中国古代日常生活空间进行考察与研究,其难度之一在于建筑实物难寻,今天可见的民居建筑遗存,年代最早者也仅始于明代;另一个棘手的问题则是室内用物的散落或消失不存。留存于世的陶瓷、家具、雅玩等,大多以单件传世,进入了古董收藏的语境,原初成套成组使用的状态已不复存在,复现某个时期的完整的生活空间,几无可能。因此,文献记载与图像材料成为了重要的信息来源,前者的重要性与正统地位毋庸置疑,而图像资料也日益受到学界的关注。①

如聚焦于有明一代的图像材料,其种类与数量可谓蔚为大观。此处的“图像”,包含了明代社会生活中各类图像的总和:中国画论中称为纯艺术的绘画作品(书画作品)之外,还包括数量更为浩繁的印刷品中的插图插画,装饰于陶瓷器、漆器、纺织品、首饰等上的图案,以及建筑上的彩画与雕刻等。除绘画作品外,后者的数量可能更为庞大,也拥有着更为广阔的受众。当然,略微熟悉中国美术史的人都会敏锐地提出疑问,即上述提及的图像材料所暗含的模糊与不确定性,如粉本的流传、样稿的复制、时尚潮流的追捧、图像的生产与流通媒介等;再如文人画对写实技法的态度,这些均构成了现实的问题并揭示了其中的复杂程度。

家具、陈设用品与住居建筑共同建构了明代的日常生活空间,为便于叙述,本文从涉及该话题的建筑、空间、家具与陈设几个方面入手,大致总结图像材料所显示的日常生活空间的可能面貌,以及各类图像本身所呈现出的特点。这种叙述方式对图像材料做了分类上的简化,在一定程度上规避了材料本身的复杂性。

一、屋木、界画和建筑形象

“屋木”和“界画”,指的是以建筑为主题的绘画,以直尺、界笔为辅助工具,表现建筑之美。晚唐、五代至北宋初期,屋木发展成独立画科。②南宋以后,又出现“界画”一词,把屋木、舟车等需要用界尺来辅助完成的画作统称为“界画”。③纵观其历史,就整体成就而言,屋木画在两宋时达到最高峰,元代渐趋衰落。有明一代最为低迷,清代虽有所恢复,但已难企及宋代成就。

据史料记载,宋代屋木画对写实手法极为重视,能够表现建筑的风格、形象、结构、构造,甚至装饰细部、图案纹样等。北宋时期擅长屋木的画家对建筑构件及施工细节十分熟悉,如宋《图画见闻志》“叙制作楷模”中说:“画屋木者,折算无亏,笔画匀壮,深远透空,一去百斜。如隋唐五代以前自国初郭忠恕、王士元之流,画楼阁多见四角,其斗栱逐铺作为之,相背分明,不失绳墨。”又有:“设或未识汉殿吴殿、梁柱斗栱、叉手替木、蜀柱驼峰、方茎额道、抱间昂头、罗花罗幔、猢孙头、琥珀枋、龟头虎座、飞檐扑水、膊风化废、垂鱼惹草、当钩曲脊之类,凭何以画屋木也。”[1]宋代建筑画的写实程度,《画品》评价郭忠恕的《楼居仙图》:“栋梁楹桷,望之若虚,若可蹑足,栏楯牖户则若可以扪历而开阖之也。以毫记寸,以分记尺,以寸记丈,增而倍之,以作大宇,皆中规矩,曾无小差,非至详至悉、委曲于法度之内者不能也。”[2]虽有夸张之嫌,但也说明了宋代屋木画的成就。

然而,整个明代的建筑绘画成就并不令人满意:“在近三百年中,竟然举不出一位画屋木的代表画家来”。明代也设有画院,职业画家相对活跃,但是就屋木而言,“画院画家所画屋木除石芮以工细见长,略有可观外,竟基本上举不出一位名家,偶有所作,也是背景点缀,大多笔墨粗放,形象呆板,在表现形体、风格和透视上都远逊前人,更不要说表现意境了。”明代的传世画作中,仇英在临摹宋画时所表现的建筑,从比例、形象、风格、细部上都较为忠实,可谓“下真迹一等”[3]342,如宋摹本《滕王阁图》《黄鹤楼图》和《中兴祯应图》。但是,仇英自己的作品中则表现一般,如《人物故事图》册中所绘建筑,远不能和摹古相比。

事实上,这与明代建筑的实际成就之间,存在着不小的差异。后世对古代建筑的研究中,因时代久远,建筑实物遗存是其中一个令人遗憾的难题,但明、清两代建筑实例在数量与类型上均较前代丰富,民居建筑自明代也有遗存,为后世研究提供了极佳的实例。整体来看,就建筑形式而言,明朝选择南宋以来汉族在江南地区所形成的建筑传统为主体,加以规范化、典雅化,逐步发展成为北京官式,形成了继宋官式以后又一个完整、成熟、稳定的明代建筑体系。单体建筑的角柱生起取消,屋檐和屋脊由直线代替曲线,虽显得拘谨,却增添了凝练和稳重的气势。在建筑装饰上,绚丽灿烂的琉璃瓦屋顶、白石台基、红墙和青绿彩画,形成了华丽的格调。装饰题材以卷草、花卉、云纹、瑞兽、祥禽为多,不论木、石、砖、琉璃,雕饰技法娴熟,构图严谨,分布精慎。江南一带的地方建筑出现了清丽、精致的风格。建筑群体布局严谨、成熟地运用院落和空间围合的手法,使得各类建筑获得充分的性格表现。

明代屋木画的写实水平,或许可以放在整个明代绘画史中进行思考。在中国绘画史与画论中,自宋代苏轼至明代董其昌,以至当前的艺术理论教材中,模拟现实的写实作品(具象艺术)地位不高。自苏轼“论画以形似,见与儿童龄”之后,“形似”(写实)的作品难入主流评价体系,在明代的画论中也多有表现,如明汪珂玉所言:“俗人论画不知笔法气韵之神妙,但先指形似者。形似者,俗子之见也”。英国汉学家柯律格认为,由于对“形似”的排斥,明代文人画将数量更为庞大的具象艺术排除在了主流之外。柯氏甚至认为,为了表达对具象艺术的这种排斥态度,在文震亨品评日常用物的著作《长物志》(约成书于1610 年—1620 年)中,拒绝了任何一幅插图的出现。[4]

值得注意的是,虽然明代文人画表现出了明显的对具象艺术的隔阂,但有明一代的绘画作品中,依然存在着大量的对日常生活场景的描绘。明代文人士大夫阶层形成了庞大的活跃的个人艺术创作主体,其创作空间包括园林、书斋、山居等,题材多涉及隐退、隐居、山林、聚会、旅行,以及构成文人日常生活的家具、文房器用、植物花卉、古董字画等物品,其中“摹古”与以“想象”的内容来对文人阶层身份进行建构与自我认同,导致很难将画面中所绘场景,与明代某一时期的日常生活空间直接联系起来。正如《中国艺术与文化》所描述的,“我们应该避免将任何类型的作品视为当时现实生活的直接写照,传统和理想化的因素,几乎在每一门类中都很重要,普遍存在”[5],因篇幅限制,请见另文叙述。

二、插图、插画与营造图样

写实图像(具象艺术)虽然整体上不入明代画论的主流,但其数量庞大的存在却是不争的事实,插图、插画是其中重要的组成部分。晚明时期,木刻版画插图书籍盛行,插图版书卷进入了繁荣发展期,随着绘图设备、技术的多样与成熟,甚至多色套印技术也已出现。当时的安徽、福建、江苏等地是木刻版画的主要生产地,内容广泛,涉及佛道经书、戏曲小说、技术专书、蒙学读本以及年画、门神、相术堪舆、符咒、生活指南等。其中,戏曲小说插图以及明代的技术专书所附插图,涉及民居家室、享用服饰、环境陈设等内容。技术专书中还有造园、施工等的图样说明。将上述两部分的图像材料进行分析对照,再结合建筑遗存,或可为当时的建筑细节提供证据。

《园冶》为晚明时期的造园专书,刊刻于明崇祯四年(1637 年),其中详细介绍了江南一带园林建筑的各种细节,共附有插图235 幅。卷一附“屋宇图式”、“装折图式”两大部分,其中“屋宇图式”以立面图的形式表示建筑的梁架结构,共8 种;另附建筑平面图(“地图”)3 种。“装折图式”包括槅棂式样45 种,束腰式9 种,风窗式9 种,另有栏杆诸式100 样等[6],此类图像更接近技术图例或施工说明,为后世提供了相对可靠的图像材料。刊行于明万历时期的《鲁班经匠家镜》[7]、明崇祯十年(1638 年)的《天工开物》[8]中均附有此类插图。

以㦿槅的“槅棂”(窗棂)式样为例,④《园冶》的作者计成明确指出:“门扇岂异寻常,窗棂遵时各式”,“古之㦿槅,多于方眼而菱花者,后人减为柳条槅,俗呼’不了窗’也。兹式从雅,予将斯增减数式,内有花纹各异,亦遵雅致,故不脱柳条槅”,说明了在他所生活的地域内,“柳条槅”的流行程度,并附图45 式,变化丰富。(图1)作于民国时期的《园冶》“识语”,作者阚铎对此有过直接评论:“计氏此书,既以《园冶》命名,盖自别于住宅营建以外,故于间架制度,亦不拘定,务取随宜,不泥常套。但屋宇、装折等篇,于南方中人之家,营屋常识,亦无不赅备”,[7]此说是对《园冶》的肯定,认为书中涉及的门窗等内容,应属于当时南方的营造常识。

为进一步说明《园冶》的专业程度,“识语”提及可用同时代的戏曲插图进行对照,认为虽然在几百年后的今天无法以实物求证,但同时期刊刻的戏曲插图场景应该可以互相呼应:“《园冶》专重式样,作者隐然以法式自居,但吾人在三百年后之今日,欲于装折、铺地诸科,求索实物之印证,殊非易易。惟明人传奇绣像,如《西厢记》《荆钗记》等,不下百种,而《金瓶梅》尤为巨制,其中所绘园林背景,窗栏、装折及陈设,制作静雅,具有典型。”[9]

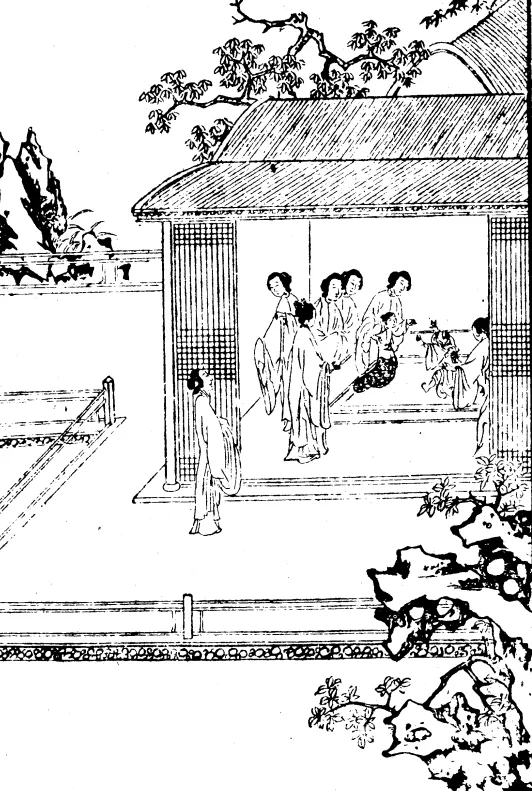

传世的《明代崇祯刻本金瓶梅插图集》(下文称《金瓶梅插图集》)刊刻于明崇祯末期,安徽著名刻工黄氏执刀,与《园冶》刊刻发行时间十分接近;⑤而且,《园冶》的作者计成主要活动于今苏州一带,与《金瓶梅》插图刻工同属江南的大区域内。《金瓶梅插图集》共附插画200 幅,有近80 幅描绘有门窗槅棂,其中柳条槅样式占68 幅之多,这在一定程度上印证了《园冶》中柳条槅在晚明时期盛行的记述:“古以菱花为巧,今之柳叶生奇”。同时,将《金瓶梅插图集》中的柳条槅式样做进一步分析,可发现该68 幅插图中所表现的柳条槅式样相对单一,大概可对应《园冶》插图中的第一至六式,远远不及《园冶》所载的45 式丰富多变。(图2)

此外,计成一再强调造园应力求“精雅”,槅棂推崇“柳条式”。在《园冶》“识语”中,证实了计成的刻意选择,回避了当时相对多见的文字、回纹等“俗式”:“盖种种变化,不逾规矩。于回纹、万字纹,一概屏去。并不取篆字制栏杆,力矫国人好以文字作花样之通病。”[9]因此,《园冶》插图所提供的式样,在丰富性上应少于当时的实际情况。由此可知,在明代晚期的江南一带民居建筑中,门窗槅棂式样的丰富程度大于《园冶》所载图式数量;至《金瓶梅插图集》时,只表现了《园冶》的八分之一左右,这应是当时木刻版画创作者选择性的结果,以及受到当时画稿流传的影响。

图1《园冶》插图中的“柳条槅”图样

图2《金瓶梅插图集》中的门窗形象[10]

三、环境陈设与日常生活

图3 《金瓶梅插图集》中的厅堂环境陈设,明刊本

图4 潘允徵墓家具明器 搭配使用设想[14]

在清初笔记《历年记》中,记载有晚明时期松江(今上海)的日常生活场景:“松江一隅,池郭虽小,名宦甚多,旗杆稠密,牌分子坊满路,至如极小之户,极贫之巷,住房一间者,必为金漆桌椅,名画古炉,花瓶茶具,则铺设齐整”。[11]该文作者姚廷遴生于明崇祯元年(1628年),并将生平所经历之事记录为《历年记》,按照时间推算,其幼年所见上海民家情景应是明代末年时的景象。由此可知,当时即便是最为普通的小户民家,室内家具、陈设也已较为考究。明代图像材料中多有厅堂、书斋、寝卧等空间的描绘,以厅堂空间为例,可以大致总结其空间布局、家具陈设等特征。

整体来看,明代第宅厅堂的整体环境陈设与清代存在一定差异,至少与今天所见的晚清以来的情形有所不同,而更接近于宋代绘画所示。就图像资料显示,明代的第宅厅堂空间疏朗简洁,家具陈设不多。厅堂内均可见落地大屏(或屏门)前设置坐具,分宾主位置,坐具有交椅、扶手椅、坐墩等,数量不定。晚清时常见的厅堂中形成定式的成套家具还没有出现。此外,明代图像材料中,除位于空间正中的落地屏风或屏门外,还可见用于室内空间分隔的“版壁”的描绘,多朴实简洁。

清代以来,厅堂空间的家具多成套使用,家具的配属关系几乎趋于定型:一般第宅礼仪厅堂家具陈设由供案、方桌、靠背椅、扶手椅、茶几组成,厅堂中陈设的家具典雅庄重,强调中轴对称式布置,烘托出隆重气派的氛围。第宅起居厅堂主要为家族或家庭内部使用,省去一系列祖荣、祖像、神龛、大供案等祭祀用具。通常于正中设屏,屏前设方桌、椅(坐榻),在功能上更加生活化。

而明代厅堂的家具陈设以居中的大屏风为中心,其余家具如坐具、桌案等随用随置,并无定式,厅堂中大部分时间应该是疏阔的,与宋式更为接近。室内家具“随用随置”的特点依然较为突出,如《明清室内陈设》中所考证,明代宫廷厅堂、衙署厅堂中除了屏风、宝座作为固定陈设外,其余陈设则按照实际所需临时陈设。朱家溍先生认为明代室内家具会因场合不同而用途变化,“一物多用”。如 “讲案”、“宝案”、“诏案”形制类似,因用途不同而称谓有别;其中一种案形结体的长方桌,北方匠人称“酒桌”,桌上饰以黄云缎桌围,上设黄帝宝玺,称为“宝案”;如设诏书,则称为“诏案”。[12]由此可见,明代的房间在功能上具有一定的灵活性,这种灵活性主要由家具与陈设的较为频繁便利的调整更换而实现,具有较强的开放性;晚清时所见的相对稳定的家具组合关系,使室内空间的灵活性和开放性受到了一定的制约。

在《金瓶梅插图集》中似乎已经出现了类似于晚清所见的成套固定配属的端倪,《金瓶梅》小说中有几处直接描写厅堂环境陈设,可以与其插图相呼应,如第四十九回:“吃了茶,那胡僧睁眼观见厅堂高远,院子深沉,门上挂的是龟背纹虾须织抹绿珠帘,地下铺狮子滚绣球绒毛线毯。正当中放一张蜻蜓腿、螳螂肚、肥皂色起楞的桌子,桌子上安着绦环样须弥座大理石屏风。周围摆的都是泥鳅头、楠木靶肿筋的交倚,两壁挂的画都是紫竹杆儿绫边、玛瑙轴头”。(图3)明代室内家具成组成套使用的图像材料十分有限,今天可以见到成组出土的明代家具以上海卢湾区肇家洪路大族潘氏墓为代表,是极难得的例子。官职为“光禄寺掌署监事” 的潘允微墓内随葬家具有:“显轿、暖轿、床、大长方桌、 衣架、 巾架、马桶、 脚盆、 高脚盆、长方盒、 圆盒、 圆盆、 砚台盒各1 件, 箱子、 立柜、 长几、小长方桌、 中长方桌、 榻、 靠椅、 桶座各2 件, 塔形器5 件,霎牌 4 瑰 , 从室内陈设 床 、 榻 、橱 、 箱 、 桌 、椅、 凳、 几、 衣架、 盆架等到生活用器马桶、座桶、 面盆 、 脚盆 、 砚台盒、 长方盒、 圆盒等, 应有尽有”。[13](图4)明代传世作品中,描绘市肆的风俗画主要有《皇都积盛图》《南都繁绘图》《上元灯彩图》《清明上河图》等,其中,《上元灯彩图》中描绘有古董一条街,所售家具门类齐全,图中可见架子床、罗汉床、几、案、桌、凳、架、箱、花轿、插屏、鼓墩等。结合《天水冰山录》以及明代文人著作来看,现实生活中室内家具陈设的丰富程度,远超图像材料所呈现的数量与种类。

就图像材料来看,明代厅堂居中设置落地大屏,以及厅堂后金柱间设“照壁屏风”两种形式并存,衔接宋、清两代。“照壁屏风骨”在宋《营造法式》中有明确记载,安装于柱间用以截隔室内空间;[15]《园冶》中也有“屏门”的记载[9]。晚明时期,正堂明间后部出现了正中为版壁,两侧各开一窄门的做法,俗称“太师壁”;稍后,版壁又出现中间加腰串的做法。除厅堂居中的设置外,室内空间的分隔组织手法(隔断),多为版壁的描绘。遗留至今的明代室内“隔断”实物较为少见,北京故宫中现存东六宫可能会有个别明代痕迹遗留,内部隔间与照壁仍多用版壁,十分质朴。⑥苏州东山明代民居遗存中,其室内木装修多为版壁,这与图像材料所显示的较为一致。而清代所流行的丰富多样的“隔断”手法,如屏门、格扇、版壁、落地罩、飞罩、栏杆罩、圆光罩、多宝阁、太师壁、碧纱橱等,明代应当还未普及。

表1《天水冰山录》中记录的屏风与床

厅堂居中设置落地大屏,屏心是装饰的重点所在。就宋、明两代的图像资料显示,宋代屏风屏心多以绘画装饰山水居多,墓室壁画中也有书法装饰的描绘;明代的屏风屏心题材手法趋于多样化,如《天水冰山录》所记录严嵩府邸所抄没的屏风,有大理石、灵璧石、祁阳石、倭漆描金、描金山水等,床的形式也丰富多样,[16]由此可见,在材料、形式与装饰手法上,图像材料所表现的远不及文献记载丰富(表1)。

四、媒介与图像传播的影响

晚明至清初,木刻版画技术的普及以及商旅网络的广阔发展带来了图像生产、传播与社会文化等诸多方面的变化:“公众的文化修养又得益于出版的指南和画谱的品味。出版与印刷插图积极促进了不同社会和文化的交流,并使晚明清初成为无论宫廷、市井还是学界都受到商业化的国际化趋势影响的时代。”[6]223与以往主要通过公共场所(如寺院等)的壁画等途径来获取图像知识不同,通过书籍的流通,让公共知识的空间得以流动并具有渗透力,散布于社会各个阶层,甚至包括深居简出的女性与蒙学的孩童。

明中晚期,刊刻印行的画谱已经比比皆是,如《罗浮幻质》(1597 年)、《香雪林集》(1603 年)、《顾氏画谱》(1603年)、《图绘宗彝》(1606 年)、《三才图绘》(1610年)等。还有蒙学类的《新编对相四言》(1643 年)等,图文对应,直观明了。值得注意的是,这种图像传播方式,因媒介与途径的特殊性,图像在传播的过程中形成了自身的体系,产生了跨越地域与时空的影响。

如前所述,明代的《金瓶梅》插图中所描绘的建筑槅棂式样远少于《园冶》所载,而《园冶》本身已经做了取舍,丰富程度上不及现实情况。至清代钟丹严所绘《金瓶梅》插图中:“明本之外,清代又有着色之图,如同治间恭邸门客钟丹严所绘者,虽系晚出,或不免变本加厉,而粉本传流,必有所自出。试取《园冶》图样,一为印证,来历分明,若合符节(内中有万字式,即计氏所不取者)。盖此类绣像,大都出自苏州界画家之手,虽不必全取径于《园冶》,而千变万化,总不能脱其范围。至清代《红楼梦》大观园图,则由《金瓶梅》推演而出,与全书来源,如出一辙。特以当时误指《红楼梦》背景,系指北京,故图中多有北派色彩。又乾隆南巡,取来图样,如狮子林、安澜园等,在北方仿造者,有时失南方作意,然大致规模,俨然可考,执《园冶》判断之,固是一绝好参考作品也。”

而就明代遗存至今的北方建筑来看,如北京智化寺、山西襄汾丁村民居建筑群,可知柳条槅的流行程度应当有限;因图像生产方式与媒介的影响,苏州、徽州一带的民居建筑以及室内陈设,通过繁荣的书籍市场得以传播并形成程式化的表现手法,如上述对明代插图中厅堂环境陈设的分析,可见一斑。

再者,北方因冬季寒冷,室内普遍使用火炕。火炕通常占地一间左右,除供晚间休息外,日常活动也在火炕上进行。为满足这种起居方式,与火炕相适应的室内家具也渐成体系,主要有炕厨、炕桌、炕屏等。这种场景的描绘在民代插图插画中占比很小,也是图像生产方式与传播途径影响下的一个例证。

“所有的知识都是情境化的知识(situated knowledge),无论是关于历史的知识、文化的知识还是语境(contexts)的知识都不例外。人们得到了知识,接着便会用知识为自己定位,以纷繁复杂的形式,把自己定位于不同的学科结构之中,以及不同的地理与语言立场之上。”[17]明代的日常生活空间,已随着岁月变迁而难以复原,当建筑的功能被改变,作为生活空间的完整性以及背后宗教礼仪的结构都被破坏;传世物品成为古董收藏或博物馆产品语境中的艺术品后,其狭义的艺术形式超过了完整的文化意义的表达。

在对明代日常生活空间的研究中,图像材料浩繁复杂,其中既有对当时场景的写实描绘,也有图像本身因生产、媒介、技术、传播途径的影响,如果全面地认识这些物品在原有建筑和空间环境中的位置,才可能进入对于文化和历史的讨论。

注释:

①“近来图像似乎变的如此重要,以至于不能再为艺术史学者独享。那些自视为纯粹的“历史学家”的人也行动起来,使图像成为他们合法的研究领域。参见柯律格. 明代的图像与视觉性[M]. 黄晓娟,译. 北京:北京大学出版社,2011:1.

②北宋末宋徽宗时设画学,内分六科,即佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、屋木。至此,屋木遂正式成为一个画种。参见傅熹年. 中国书画鉴定与研究:傅熹年卷[M]. 北京:故宫出版社,2014:322.

③到明清时,遂都称此类画为界画,“屋木”、“舟车”等名称不再使用。但“界画”一词并不仅仅指画建筑,更不能包括不用界尺徒手画成的建筑,如《清明上河图》中的大量农舍,所以对于古代表现建筑的绘画的扔称以“屋木”为妥。

④“㦿槅”,指的是安装于木构建筑柱子间的木构幕墙,围合建筑空间,宋代称“格子门”,清代称“隔扇”,明代的名称不固定。中国传统建筑的主要特征之一,是以木构架为主要结构构架,承受屋顶和楼层之重;墙壁只起维护作用,自身不承重或者只承自重;柱网结构直接承接上部重量,室内没有承重墙。为满足实际需要,在给定的框架中,围合、分隔、组织空间是中国古代室内设计中十分重要的环节,既包括了水平方向上的格子门窗、隔断、板障、屏门、花罩、帷幔組绶等,以围合、划分组织连续的空间;也包括了垂直方向上的藻井、平綦、平闇、轩、彻上露明造等,以调节空间的高度,最终达到空间尺度的规划、功能的满足,以及防寒保暖、通风采光等目的。参见李砚祖,王春雨. 中国古代室内设计史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013:198.

⑤该刻本出自明朝崇祯年间的《新刻绣像批评金瓶梅》一百回。其时以黄氏家族为代表的徽派版画风行全国,该刻本中的一大部分插图出自黄子立 、黄汝耀的刀功。

⑥傅熹年在著作中提及故宫西六宫室内板壁时,特别标注为“此点闻之于单士元先生”,在此特作说明。参见傅熹年. 中国科学技术史:建筑卷[M]. 北京:科学出版社,2008:655.