图像作为一种隐喻

杨小彦

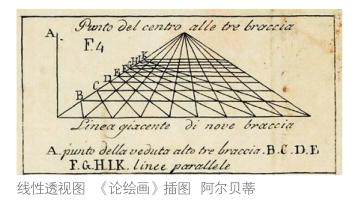

摄影的出现是人类视觉史上的一个关键节点,使视觉划分成前后两个阶段,之前或可叫“前图像时代”,之后则是“图像时代”。我曾经撰文讨论过这一事实。我指出:在“前图像时代”,瞬间是一个假定,因为时间切片无法获得与其精确对应的物理形式,因此也就无法得到证实。因此,在没有可以对应的物理存在(指图像)的年代,瞬间是通过想象而获得的。瞬间只能通过历代艺术家的个体经验,通过他们代代相传的共同的处理手法,包括对空间、运动与物象的不同组合,来暗示一个人为的时间观念的存在,内里自有其一套风格的前后关系。所谓风格如同编码、图式传承有续,就是这个意思。简单来说,在摄影出现以前,所谓画面的瞬间,体现的是历代艺术家彼此不同的历时的平面逻辑,并以其独特的审美形式呈现在创作之中。如果我们认同费耶哈本德(Paul Feyerabend)在《征服丰富性》中所描述的基本结论,人类文化无一例外都是对现象的一种简化,则中西艺术中的时间观,多少就有某种异曲同工之妙了。意大利文艺复兴时期的阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti)用“锥体的横截面”描述观看的透视特征,奠定了其后视觉秩序的基本规则。同样,宋代郭熙在《林泉高致》中通过对三种观看方式的经验界定,阐发了“仰、窥、望”的视觉含义,从而得出著名的“三远”说,成为此后中国山水空间与时间流变的基本规则,至今仍然发挥着巨大的作用。

我在这时所强调的一个意思是:视觉经验在没有获得确证以前,观看在没有与其精确对应的物理形式出现以前,视觉世界基本上就是一座魔术花园。一旦视觉经验,也就是观看本身,有了与其对应的物理形式之后,我们就进入了一个全新的可见世界之中,并逐渐地,我们的观感会因此而发生重大的变化,甚至发生全新的变异。静止图像对应于瞬间,活动图像对应于知觉,照片(图像)是时间切片的物理存在,电影及各种视频则是运动知觉的物理存在。这一事实,从视觉史上看,显然意义非凡。

在这里,我们发现,所谓视觉,其实是指两个部分,一个是观看,一个是呈现。表面看,没有观看就没有呈现,呈现是对观看的一种判断。我们似乎可以通过不同的呈現去探究观看的不同途径与不同方法,这说明风格的变化反映的正是观看的演进。一部风格史,就是一部观看的历史。不过,历史事实却又说明,观看要明显地受制于呈现;有什么样的呈现,就有什么样的观看。所谓风格是一种编码,是指在呈现方式上,我们只能继承,而不能胡乱“创造”。因此,风格是学来的,绘画必须向绘画学习,而不是向自然学习。当然,熟悉艺术史的人都知道,艺术风格在传承当中往往会出现变异,从而导致新风格的诞生。从这一点看,风格似乎是不能学的,否则就无法解释风格的变异。有经验的艺术家对此心领神会,他们明白,越是明确的风格样式,越是不能随便当成样板。因为,面对这样的样板,一学就死。所以,站在艺术的立场上,我们强调创造,强调“外师造化,中得心源”,也就可以理解了。贡布里希巧妙地用“匹配”这一概念去描述观看与呈现的复杂关系,是一种聪明的说法。从心理学角度来看,发生在观看与呈现之间的复杂互动,恰恰说明看归看、画归画。我们看见一件事物,不等于可以马上把它描绘下来。我们必须另外学习一套描绘的手法,然后才能把观看转变为“可信”的呈现。

推动克拉里(Jonathan Crary)研究的动力,我怀疑可能刚好和贡布里希的愿望相反。贡布里希按照传统艺术史的认知,努力描述风格变异的可能成因与背后的形式制约。他侧重于呈现,把呈现作为艺术史的核心内容来加以处理。克拉里却从观看出发,不仅描述呈现对观看的影响,而且把观看置于一个更大的历史背景之中,通过发生在19世纪各学科对于知觉的认识,凸显出发生在这一领域的历史性的断裂,以及因这一断裂而造成的一连串的视觉革命。克拉里提醒我们,发生在观看与呈现中的对峙,可能才是视觉史的核心内容,而不是所谓的风格,不是单一的呈现。

回到摄影。熟悉摄影术发明历史的人都知道,摄影是两种技术结合的产物,一是透镜,另一个则是化学。摄影是透镜与化学技术完美结合的产物。针孔成像技术在文艺复兴时期已经出现,16世纪的伽利略率先使用自制的望远镜去观测天体。到了18世纪,以暗箱为代表的透镜技术已臻于成熟。所以,摄影术的发明,当年主要的工作是在化学方面,关键是如何提高银盐的光敏度、如何去更有效地显影和定影。站在视觉角度看,摄影中的透镜与化学,可对应于视觉中的观看与呈现。透镜指向观看,这一观看,表面看受制于以光学为核心的折射体系,内里却和特定的社会思潮密切相关,并成为有效地束缚观看的视觉秩序。化学则指向呈现,银盐、海波溶液、金属板与纸基,包括一次成像(达盖尔和巴耶尔)与正负像(塔尔博特的卡罗法),无一例外都和建构呈现的规则有关。摄影正是由观看与呈现共同构成的,其产品就是图像。图像既不是对象,也不是事件,它本身是一个独立的客观存在。图像摄取对象、存留事件,但它却是以自身的条件去摄取与存留的。所以,图像只是说明对象的存在,暗示事件的前后关系。

显然,视觉作为一个整体,必然包括观看与呈现两部分。观看与呈现构成视觉整体的同时,本身却一直处于某种对峙甚至分裂的状态中。所以,历史来看,视觉总是表现为一种持久的焦虑。而所谓视觉的焦虑,指的就是其内部的对峙与分裂,既是观看与呈现的对峙,更是观看与呈现的分裂。原来我们不曾意识到这一对峙与分裂的视觉存在,我们把不同的风格编码解释为历史的演进,但我们无法理解视觉的力量。摄影的出现让视觉的这一对峙与分裂浮到了表面。因为,再也没有一种视觉产品能够像摄影那样,在观看与呈现之间存在着如此之广阔的中间地带;而这中间地带,是由图像来填充的。这说明,图像介于观看与呈现之间,图像既正确地体现了观看,同时又极端地左右了观看。图像体现观看,是因为它本身是一种“纪实”,关于观看的“纪实”。因此,图像是观看的呈现。但是,呈现具有风格与趣味,是一种人的选择,它有力地规定了观看本身,并让我们习惯性地采取熟悉的风格与流行的趣味,然后自以为是地去选择,从而完成观看。

我之所以强调图像是一种隐喻,是希望指出图像的这一性质。图像不是对象、不是事件,那就意味着,图像只是中介,联结着观看与呈现,并与观看与呈现构成视觉的整体。同时,图像还是一种媒介,它延伸了眼睛,规定了观看,定义了对象,描述了事件。在观看当中,时间流逝了,瞬间却因图像而存留了下来;在呈现当中,对象复活了,事件重演了,真实的对象与事件却不复旧观。基于这一认识,我不禁怀疑起所谓的“图像证史”这一说法。它可靠吗?它有确切不移的真实性存在吗?在我看来,与其说图像证实了历史,不如说图像本身就是历史——图像的历史。图像所包含的信息,既解释了曾经的对象与事件,更拆解了这些对象与事件,因为它本身是人的一种观看,一种为呈现而设定的观看,一种因观看而达成的呈现。

责任编辑:姜 姝