对徐悲鸿早期画马风格的想象

许力炜

徐悲鸿的奔马是一个家喻户晓的形象,在20世纪30年代,特别是抗战爆发后,具有个人标志色彩的奔马形象得以确立。不过,徐悲鸿显然并非在这时候才开始以马为主题进行创作,最初的可靠记录是他的一段回忆:“初,吾慕高剑父兄弟,乃以画马质剑父,大称赏,投书于吾,谓虽古之韩干,无以过也。”[1]这里说的事情发生在1916年初,在几经往返宜兴与上海之后,徐悲鸿终于辞掉了家乡的图画教员工作,想在上海找到一条既能专心学画又能谋生的道路。不过此时他还没遇到那个重要的赞助人——哈同花园的管家姬觉弥,他还是一个落魄的失业文艺青年。到这时为止,徐悲鸿所能见到的较为像样的艺术作品,恐怕也只有之前拜访周湘时,以及在上海美专那段至今仍说不清的短暂时光中看到的一些他人习作和印刷品。在接受郎世宁、日本画以及西方绘画影响之前,22岁的徐悲鸿投稿给高剑父的那幅马图是什么样子,尽管并无作品留存,但我们试着通过一些其他证据,来做一个推想。

一

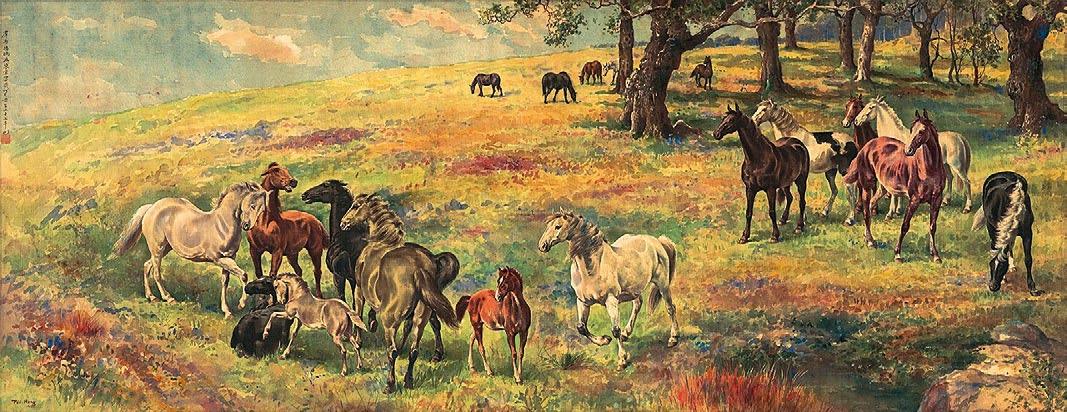

徐悲鸿早期的绘画,虽已存有“中国画改良”的愿望,但主要仍是一种单纯技法层面的“中西结合”。从较早的《群马图》(图1)来看,马匹以光影块面的塑造方法为主,着重营造透视空间中的体积感;笔触紧紧依附于结构,色彩也力求写实,与传统勾勒晕染的画法大相径庭。

由题款可知,此画作于1917年徐悲鸿游历日本东京之时。此时,徐氏尚未能亲见大量欧洲绘画真迹,而在东洋所观也以日本画家的作品为主,对于这些作品,徐悲鸿似乎并不满意[2]。在这件作品中,我们很难看到徐悲鸿日后广为人知的那种水墨写意风格,更多的倒是来自郎世宁一路画风的影响。当此之时,徐悲鸿对于中国画改革的思路尚且较为粗浅,在他作于同年的《中国画改良之方法》中,其核心态度也不过是泛泛地批判古人陈陈相因而忽视千变万化的自然对象而已。考察当时徐悲鸿所能接触到的视觉资源,最能对他的改良实践产生实际帮助的,恐怕也只有郎世宁而已。关于这一时期徐悲鸿对郎世宁的态度,他对故宫文华殿藏画的点评可以基本说明问题:首先,徐悲鸿将自己较为欣赏的画作分为“最佳”“次佳”两类,郎世宁与徐熙、惠崇、赵孟頫等人并列“最佳”;其后又有一段专论郎世宁,认为他的优点在于新鲜而有生趣,不足之处则是缺少韵致。这样的优点与缺点显然不足以支撑郎世宁处于画史第一流的位置,那么郎画打动徐悲鸿的关键之处,还是在于写实技法,“然其画法佳也”[3]。可惜的是在艺术界普遍看来,郎世宁的画史地位并不那么高,以至于当他将自己在北京大学画法研究会所做的这一宣言式的演讲整理发表时,还略显多余地加了一段“附录”为自己辩解:

近人常以鄙画拟郎世宁,实则鄙人于艺,向不主张门户派别,仅以曾习过欧画移来中国,材料上较人略逼真而已。初非敢自弃绝,遂以浅人为师。且天下亦决无可以古陈人之撰造而拘束自己性能者。矧郎世宁尚属未臻完美时代之美,艺人谓可皈依乎哉!日后鸿且力求益以自建树,若仅以彼为旨归,则区区虽愚自况,亦不止是幸!同志诸君察焉,悲鸿谨启。[4]

从这段话来看,徐悲鸿也并不认为郎世宁十全十美,而主要是取其“逼真”,并将此作为一个初始的出发点,以待将来在此基础上建立真正属于自己的风格。虽是辩解,但证之将来,所言不虚。

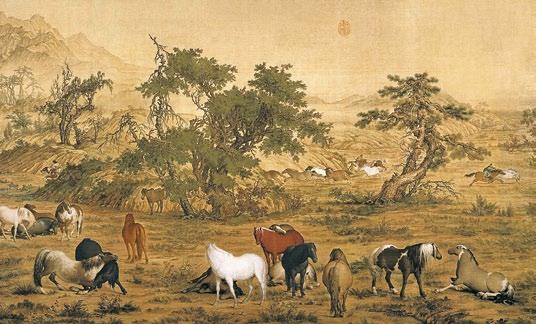

我们看郎世宁《郊原牧马图》(图2)中段的局部,倘若将画作上半部裁去,则可见徐氏《群马图》与之有着相当程度的相似,特别是在对空间透视的运用和对群马作分组式的构图方面。而另一件作于1919年的《三马图》(图3),不论马与松树的搭配还是画面的色调氛围,更是可以看出对郎世宁的直接模仿。但是这两件作品中体现出的与郎画的差异所在却是更为重要的:首先,徐作明显地强调了对于马匹解剖结构的再现,去除了郎画对于马匹整体形态的光滑修饰,着力表现肌肉的力量感;其次,在单个马的描绘上,徐悲鸿强化了视觉短缩的透视效果,仿佛将观众的视角拉近,将郎世宁画中的远观转化为近看,三维透视感更加强烈;第三,徐作似乎毫不在意马匹的饱满圆润,造型方式由郎的晕染一变为刚健的塑造,由此大大减弱了为他所不喜的宫廷风格的装饰性,代之以野趣和动势。

这些特征事实上一直贯穿到徐悲鸿未来的创作中,并参与了他的个人风格的形成,而对解剖与透视技法的渴望,也是他学习郎画并在将来远赴欧陆求学的最初动因之一。郎世宁为徐悲鸿提供了一个改良中国画的初步范本,那就是以西方绘画的写实再现来调和补充中国画。但在徐悲鸿看来,由于郎世宁的传教士身份,导致他并非以绘画革新为己任且屈从宫廷趣味。徐悲鸿显然对此无法满足,他迫切地渴望越过留居中华的郎世宁,直抵这位传教士的家乡,与那个曾经孕育了文艺复兴、而今又代表着先进与文明的欧洲发生直接的接触。因为,在很多年之前,他已经从其他的渠道隐隐约约地遭遇到了来自那个新世界的视觉刺激。

二

《徐悲鸿年谱长编》载:1913年,“是春,同乡徐子明(名佩先,字子明,法国留学生)赴上海中国公学任教。时常得到徐子明帶回的法国卢浮宫的名画复制品,产生留法的幻想”[5]。这一记载并未查得可靠出处。但是在上海期间的徐悲鸿既与出版画报的高氏兄弟相识且曾发表作品于其上,又与周湘有所接触,更不必说游历欧洲并携带了大批图像资料归来的康有为,徐悲鸿获得康氏欣赏并“乃执弟子礼居门下,得纵观其所藏”[6]。据此,徐悲鸿至迟在1915年便已见过欧洲绘画的印刷品。值得注意的是:在徐悲鸿这一时期的视觉经验中,还包括以动物为主题的摄影图像。1913年2月出版的《真相画报》第15期刊登了4幅《鹰》的摄影,名为《天然画(鹰类)》(图4、图5),其旁的注文在描述了鹰的姿态特征之后,还特别说明了刊登这组照片的目的:“画家之好资料也,上摄四图,皆苍鹰类,其神情姿态,盖有足以入画者。特刊之,以为绘鹰者模范一助。”[7]

“时强盗牌卷烟中有动物片,辄喜罗聘藏之。又得东洋博物标本,乃渐识猛兽真形,心摹手追,怡然自乐。”[8]这是徐悲鸿回忆自己少年习画的另一个线索,这是他尝试动物画的启蒙,动物画片为徐悲鸿提供了一个再现世界的手段,他通过观摩甚至临摹动物画片来掌握这一制作手段,又在见到动物标本时用一种“写生”的观察来矫正此前熟悉的制作方法,这大约也是某种程度上的“先制作后匹配”。而《真相画报》里的那些动物照片,则是介乎两者之间的“参照系”或过渡,帮助他从香烟画片走向现代意义上的“逼真”。有理由相信,徐悲鸿的早期作品至少有过一个短暂的时期,在画片和摄影这两种视觉资料之间纠缠。

与《群马图》同作于1917年而稍早的《康南海六十行乐图》(图6)在今天看来,显得十分怪异别扭。不过它却似乎为我们提供了这种“纠缠”的证据。

《康》画中人物众多,年迈的康有为当然不可能携众家眷一起为初出茅庐的徐悲鸿长时间保持一个写生的现场,那么唯一的素材来源也就是照片。画中左起第一人面部右侧受光,第二人却是左侧受光,其他人物以正面散射光为主,这表明作者参照的应当是多张照片,不同人物大小比例与各自远近透视关系相违背(如右侧四人组合)也证明了这一点。与同时代的手工上色照片相比较,人物面部显然是在用水墨极力模仿照片中那种以淡淡阴影渲染结构的效果,完全不露笔触,只不过比照片显得更加平面。但是在处理衣饰时,不知是有意为之还是力不能及,在一些褶皱和明暗交界处,“绘画性”出现了:左起第三人的蓝色上衣,衣褶描绘得颇为粗放,与面部的柔和反差甚大,摄影感与涂绘感在这一个人物身上同时存在。与颜色各不相同的服装相比,画中人物的面部则被单调的浅黄褐色所统一,这正是早期人像摄影的色彩(图7)。

流行一时的民国月份牌,有许多也采用了同样的借鉴照片的方法。目前尚无证据表面徐悲鸿是否受到了月份牌的影响,但《康》画显然与月份牌属于同一个观看与制作的视觉系统。更重要的是:这张月份牌的背景似乎向我们提示了《康》画中背景风景那种西洋水彩画手法的来源。在《康》画与金梅生的月份牌(图8)中,人物与背景分别处于两种透视坐标,它们对于三维纵深的强调程度显然并不一致。只不过,《康》画在近大远小的秩序排列上显得更加混乱。

徐悲鸿自述中提到的那些民国香烟画片,除了动物之外还有为数不少的风景主题,这些风景画的技法和月份牌的背景都共同指向同一种造型与赋色模式:摄影照片的透视视角,强调外形轮廓的准确与肯定,用色以固有色为主,没有冷暖变化,仅仅以简单的深浅素描关系塑造体积,形成明快清新的格调。

通过《康南海六十行乐图》的风景背景,我们看到了一条较为明确的指向摄影与香烟画片的双重线索,接下来就可以试着依此想象早期画马的风格特征。

三

我们再看一些20世纪20年代的香烟画片(图9),它们都属于动物题材,并且具有一些相同的性质——比如,都在某种程度上接近“图谱”:强调动物特征,将动物置于一些简单的、但是能反映生活环境的背景中,并且配上文字标签。它们具有美术和普及教育的双重功能,甚至前者更多是作为后者的工具或手段而存在。因此,在这些图像中,“绘画性”并不是一个重要的追求,绘画的“图说”功能被强调。不论是这些动物画片,还是鹰这类动物摄影,抑或在自述中提到的“東洋博物标本”,这些徐悲鸿早期接触的动物视觉图像,都具有一种“博物志”的性质。对这类图像来说,写真与求实是它们的主要功能,在20世纪初的中国语境中,古老的“格物”观念通过写真与求实,得以与西方现代理性世界相联结[9]。正是这些博物图谱,和郎世宁的作品一起,在带给了青年徐悲鸿一种求朴素的“真”信念的同时,让他隐约看到了由工具理性主导的现代世界。

除了《康南海六十行乐图》这样的肖像作品之外,目前并未发现徐悲鸿在这一时期的其他创作有依据摄影的证据;但是从常理推想,徐氏为《真相画报》提供的那些动物绘画,如果不是来自对郎世宁等人的变体,则很可能与出版物上的动物摄影有关。不过就像《康》画中的背景所显示的,徐悲鸿恐怕并不倾向于用模拟摄影效果的方法来完成全部的画面元素,何况摄影技术及图像在当时的社会环境中仍属较为少见的经验,徐悲鸿也不大可能随心所欲地获得作为创作素材的摄影作品。在他为《真相画报》所作的马图中,摄影更多的是为他提供了一种模拟真实的观念,而不是直接的绘画依据——他还需要用某种绘画自身的语言来“翻译”这一写真的观念。

在1930年的《悲鸿自述》中,他回忆了自己学画的开始:“9岁既毕四子书……先君乃命午饭后,日摹吴友如界画人物一幅,渐习设色。”[10]吴友如的绘画以描绘市井风俗、新闻事件为主,大则如中法、中日战争,小则有邻里斗殴、怪闻趣事,还有不少反映西方科技新事物的内容。为了适合当时的石印制版技术,作品都用线描,绘制人物时强调用简洁概括的线条抓住对象主要特征和动态;受到海派画家的影响,屋宇、草木则细密繁复,同时还吸收了欧洲焦点透视的方法。这种在当时看来逼真生动同时又朴实清新的叙事性画风,对一个热爱美术的9岁孩童的吸引力就像数十年后的连环画一般,是不可低估的。《贺知章骑马》(图10)这一件作品向我们展示了吴友如是如何用线造型来描绘马的特征的,这种朴素而有效的画法,想必也会成为少年徐悲鸿最初感兴趣并试图掌握的再现手法。

再回过头来看上文引用的两件动物画片,《非洲象》属于一种力求再现对象真实形象的博物学家的水彩图谱风貌,十分接近摄影效果。而另一组则显得更具“绘画性”,用线描勾出概况而有特征的轮廓,施以简单的色彩,背景部分使用一种中国传统水墨的简化的、民间化的变体。如果将设色部分去掉,变成单纯的线描,我们会发现它与吴友如的绘画之间有着紧密的联系,它们共属同一种传统插图式的语言。徐悲鸿对这套语言的接触,显然要早于他的摄影和动物标本的视觉经验,这是他真正的童年时期。那么,这种语言是否会成为他早期画马的表现工具呢?

我们显然不能低估了这种“插图”在徐悲鸿绘画经验中的重要地位。1943年的闷热夏天,徐悲鸿带着学生们在青城山天师洞小住避暑,他在这里创作了一批历史题材的绘画。

《紫气东来》(图11)里,吴友如和香烟画片中的那种经过民间变体的传统连环画风格再次出现了。这时的徐悲鸿已经49岁,他的大写意奔马已经高度成熟,但是源自童年的视觉经验和技法依然在工笔作品中起到了支撑性的作用,甚至连留欧8年的严格素描训练和“改造中国画”的理想,在这类绘画中也难寻蛛丝马迹——它似乎是另一个独立的平行线索。画中引人注目的是老子座下的那头牛,它用一种勾线小写意的方法绘就,似乎想要取得与地面和城墙画法的某种呼应。但这反而令它身上的主人显得十分尴尬,慈祥的老聃被牛背的立体感衬托成了一张剪纸。在这件作品以及作于天师洞的其他几件历史画里,我们很容易找到它们在构图和造型等方面与吴友如和香烟画片的共同之处。事实上,在童年的视觉经验之后,我们也并没有见到徐悲鸿在处理这一类型的绘画方面,还获得了什么其他的重要经验。不过,《紫气东来》中的牛,并不一定与作者在22岁那年交给高剑父的那件马图有着直接的对应,也不足以完成我们对徐悲鸿更早时期的画马风格的想象,因为牛身的水墨皴染之法,显然超出了少年徐悲鸿对绘画程式的掌握程度。否则,他在23岁创作的《群马图》和《康南海六十行乐图》中不会完全不见传统笔墨的丝毫踪迹,而纯然是一派西洋水彩画法。

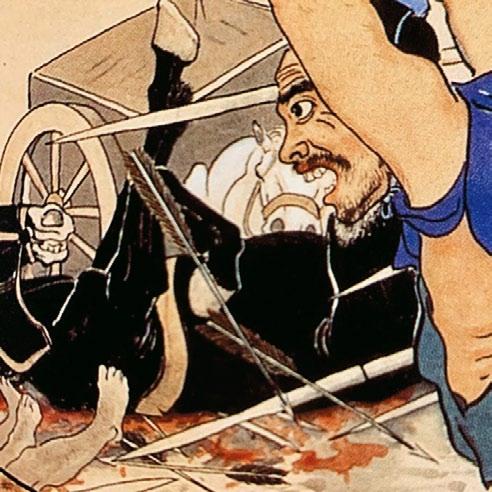

与《紫气东来》相比,《国殇》(图12-1、图12-2)显得更加有失水准:构图不完整,画中人物面朝同一方向拥挤在一起,既没有疏密变化,也缺乏造型和色彩上的统一;而他们的战斗对象仅仅以左上方几枝羽箭暗示,画面像是从左边裁割掉了一部分。至于画中那些人物的面部刻画则更是呆板僵化,处理方式十分雷同,很容易令人联想到后来的连环画插图。但是在画面左侧,我们看到了一个如同被裁割过的形象,这是一匹随着战车一起倾覆的黑马。这匹倒地挣扎的马,用线造型,近乎平涂填上黑色,并在一些局部通过留白的线条强调结构关系,形态生动但是手法简单,张大的鼻孔、裸露的牙齿和一伸一屈的马腿还带有几分漫画般的夸张,但是对于肌肉、关节的描绘,却又十分强调与解剖的相符。如果将它与本文提及的那些徐悲鸿早期视觉经验相对照,其风格大约介于两种香烟画片(模拟摄影的与白描的)之间,并具有吴友如绘画的生动特征。

动物摄影、西洋水彩、吴友如、香烟画片,这些徐悲鸿的早期视觉资源似乎在他49岁创作的这匹不完整的马身上得到了一定程度的印证。我们当然不能据此认定27年前徐悲鸿画的马穿越般地再现于《国殇》一角,但是有一点或许是可以思考的:在《论语》《国殇》这类绘画中,“改造中国画”的理想并非直接地通过徐悲鸿后来掌握的那种法国学院派造型方式来完成的,而是笼统意义上的“西洋绘画”潜移默化地在清末民初的中国产生的一些民间变体。这些变体既包含月份牌、香烟画片这样直接通过不同手法加以融合,也包括吴友如为了适应现代印刷技术而做出的风格改良,还包含摄影在“求真”观念上的推波助澜,正是这些二手经验构成了徐悲鸿早期绘画的基石和改造中国画的一个可选工具。

徐悲鸿的早期视觉环境所支撑起的这种绘画(观看)方法,并没有被后来留洋学习的另一套绘画(观看)方法完全清洗、替代,它们在徐的身上成了两条并行不悖的线索,甚至连《康南海六十行乐图》那种借鉴早期摄影导致的人物面部与身体脱节的情况,也在1949年创作的政治画《在世界和平大会上听到南京解放》(图13)里再次出现。单纯从绘画的技法、品质层面来看,不论《国殇》《论语》还是《和平大会》,它们都谈不上是什么成功之作,如果说在天师洞创作的古代故事题材或许带有某种“应酬画”的成分,那么处在1949年这一重要时间节点,《在世界和平大会上听到南京解放》一画显然带有融入新政权和自我政治身份塑造的意图,它对徐悲鸿的重要性不言而喻。以徐悲鸿对待绘画一贯的严肃态度,在他的心里顯然并不认为这种从早期经验而来的怪异风格有什么问题,至少,是不能在技术上被看作失败的。那么,对于徐悲鸿一生的绘画学习经历,我们似不能用一种单纯线性的更新、取代来理解各个环节,各种直接的、间接的、原始的、二手的经验,形成了难以分开的混沌共同体,在不同材质和题材的作品中显现出看似分裂的表象;而徐悲鸿身上的这种复杂性,当然也是“现代性”过程的复杂性。

注释:

[1]徐悲鸿:《悲鸿自述》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第32页。

[2]正如他在后来回忆道:“既抵东京,乃镇日觅藏画处观览,顿觉日本作家,渐能脱去拘守旧习,而会心于造物,多为博丽繁郁之境……惟华而薄,实而少韵,太求夺目,无蕴藉朴茂之风也。”徐悲鸿:《悲鸿自述》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第33页。

[3]徐悲鸿:《评文华殿所藏书画》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第3页。

[4]徐悲鸿:《中国画改良之方法》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第4页。

[5]王震:《徐悲鸿年谱长编》,上海画报出版社,2006年,第8页。

[6]徐悲鸿:《悲鸿自述》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第33页。

[7]《天然画(鹰类)》,《真相画报》第15期,1913年2月11日。

[8]徐悲鸿:《悲鸿自述》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第31页。

[9]李伟铭教授指出:“为了强调科学观察的结果对修正传统的视觉图式的作用,民国初年,高剑父在高奇峰主编的《真相画报》上开辟了‘题画诗图说专栏(始于第十一期),不仅用植物学的精确语言来解释植物的习性形态,而且借助摄影的形式再现了昆虫的生成变化过程。”李伟铭:《写实主义的思想资源——以岭南高氏早期画学为中心》,《传统与变革——中国近代美术史事考论》,商务印书馆,2015年,第57页。

[10]徐悲鸿:《悲鸿自述》,《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第31页。