长沙地铁万家丽广场站厅仿真及客流优化研究

谢建平,杨坤,张译颢,张海峰,谢宜斌

(1.中南大学,交通运输工程学院,长沙410075;2.长沙市轨道交通集团有限公司,长沙410000)

0 引言

城市轨道交通设备设施是影响大客流的关键因素,国内外学者对此做了很多研究,文献[1]基于客流特征的城市轨道交通对车站闸机配置方案进行研究,根据车站客流量,给出进站、出站、双向闸机数量配置要点。文献[2]等针对闸机的布置,测算实际通过能力,比较不同布局下乘客行走时间、距离等指标,给出优化布局方案,解决检票闸机对客流的制约问题。文献[3]利用摄像机逐帧回放的方法统计分析地铁检票闸机处乘客属性,结合统计数据信息计算检票闸机通过能力。也有学者认为闸机位置的不合理布局会导致乘客在闸机前拥堵,影响乘车的集散效率[4-6]。站内常规设施布局除了直接影响行人流线效率,也会通过与车站物理结构间接影响行人走行效率。文献[7]基于社会力模型对行人在地铁车站通道走行效率进行模拟,认为当通道拐角角度小于120°时,行人走行速度会受到影响,建议在车站通道加装指示牌或者隔栏使乘客有序走行,以提高行人在车站通道的走行效率。针对换乘站,文献[8-9]提出多线换乘应预留充足空间以便于未来客流组织。文献[10-11]表明,合理优化枢纽设施布局,可提高车站面积利用率,减少客流交叉,最终提高乘客在站走行效率。

上述文献仅在车站设计初期,依据车站规模、设施的相互影响进行研究和布局,对在计划中的车站建设具有指导意义。但是作为已经开通运营的换乘车站,在建筑面积已经固定的情况下,大面积进行重新改变布置存在一定难度,只能综合已有研究成果,根据实际的站型内既有设备设施的布局进行微小调整,并结合客流组织方案,达到减少乘客站内冲突点,缩减乘客在站时间的目的。本文以长沙市轨道交通2、5 号线换乘站万家丽广场站为实际案例,基于设计初期和近期客流预测结果,对客流进行仿真模拟,找出车站的客流瓶颈所在,对比不同方案,得到优化解决方案,为未来客流组织方案提供依据。

1 万家丽站仿真建模

1.1 现状问题分析

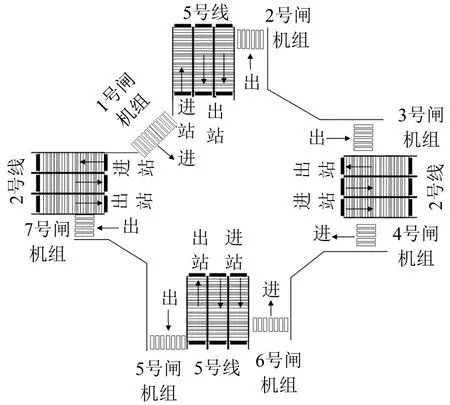

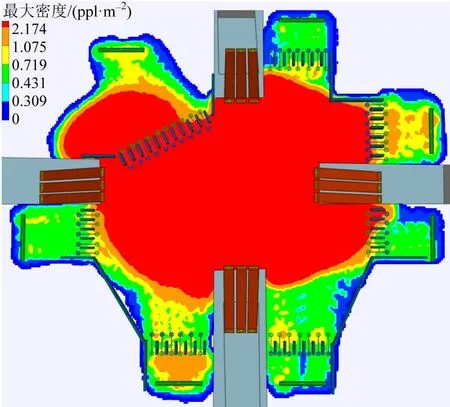

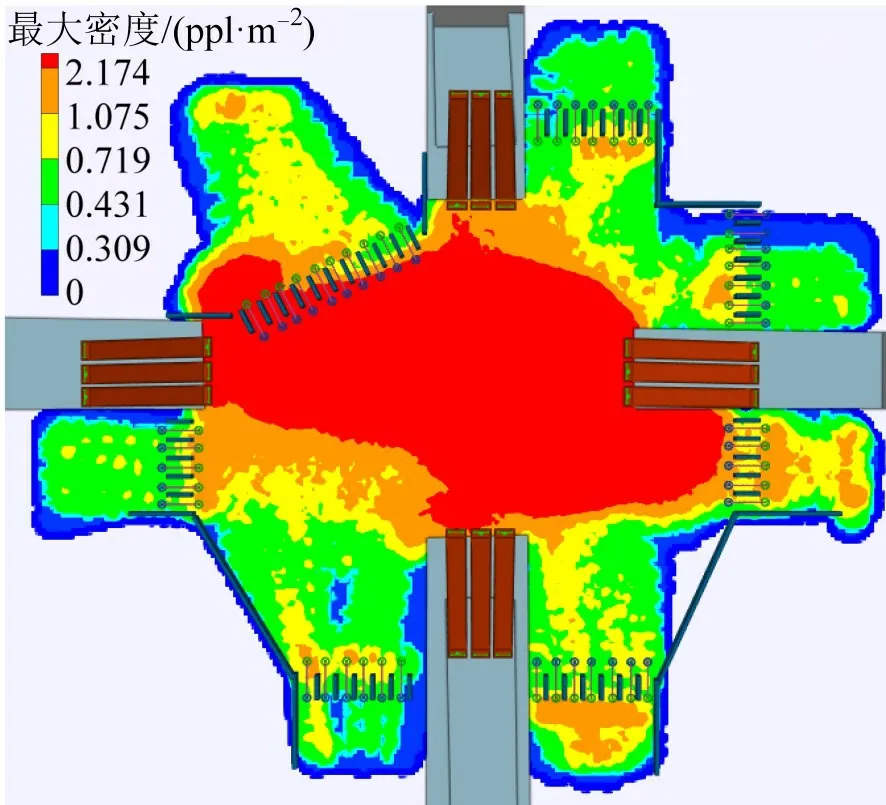

长沙市轨道2 号线车站于2014年4月29日开通,万家丽广场站为2 号线的第17 个车站,同时也是5号线与2号线十字换乘车站,共地下三层站,分别为站厅层(地下一层)、2号线站台层(地下二层)、5号线站台层(地下三层)。图1为万家丽广场站站厅层现阶段设施布局图,南北方向为5 号线走向,东西方向为2号线走向。根据现阶段实际运营情况,万家丽广场站2、5号线进站闸机、安检设备位置以及2号线进站扶梯和出站扶梯的位置,很大程度上制约了站厅层的换乘能力;加之近期客流持续增长,对未来运营组织、导向指引等会带来很大隐患,因此优化2、5号线站厅层的进出站流线、换乘流线尤为迫切。

图1 站厅层设施布局原方案Fig.1 Original facility layout of station hall

有鉴于此,从万家丽广场站的实际站型出发,采用“BIM模型+仿真”的方法提出优化站厅层设备布局的方案,使客流组织方案与站内空间布局相协调,减少乘客站内冲突点、缩减乘客在站时间。

1.2 行人源参数设置

采用MassMotion 软件进行仿真模拟,可实现在BIM 模型框架下最大程度还原车站物理结构和实现行人走行偏好行为规划。

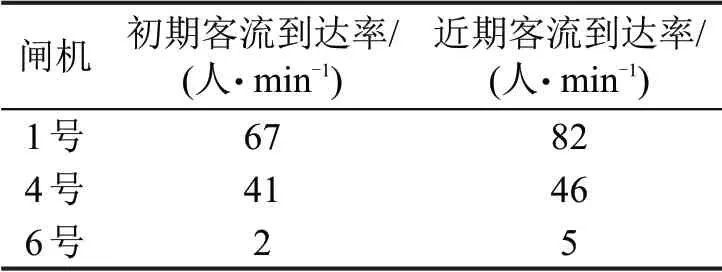

行人源参数设置主要包括乘客到达率、乘客走行速度两个方面。乘客到达率指单位时间内到达的乘客数量,结合实际调研结果、长沙市城市整体发展规划和预测客流对车站各组闸机乘客到达率做相应设置,1、4、6 号闸机进站客流到达率近初期分别如表1所示。

表1 闸机到达率Table 1 Arriving rate of entrance gate

乘客走行速度指在车站内平均走行速度,参考实际调研结果,具体取值满足下限0.7 m·s-1、上限1.8 m·s-1,均值1.25 m·s-1,方差0.2的截断正态分布。

2 万家丽站客流分析

万家丽广场位于长沙市市中心偏东,西边距长沙火车站直线距离约1.6 km,南边距芙蓉区政府直线距离约700 m,周围有万家丽国际购物广场、万家丽家具建材广场等重要建筑,是重要的客流吸引源。结合车站历史客流数据、初期(2023年)、近期(2030年)线网、车站规划和长沙市城市整体发展规划换乘客流预测数据如表2所示。初期2号线进出站客流为5号线进出站客流的7.408倍,近期2号线进站客流仅比出站客流多129 人次,相比于初期1160人次更小,意味2号线出站客流矛盾进一步增大,寻求2号线进出站客流之间的平衡至关重要。

表2 进出站客流预测Table 2 Passenger flow forecast

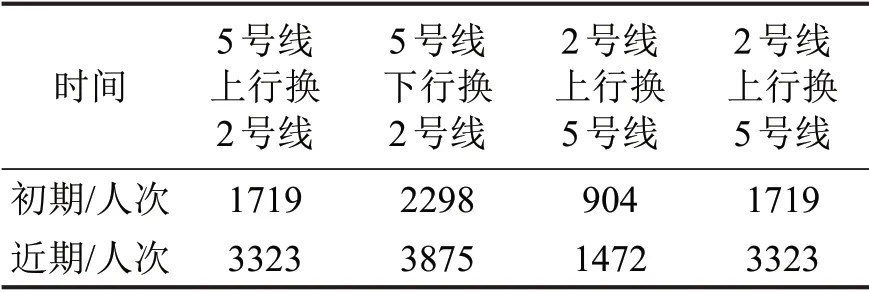

由表3可知,近期换乘客流猛增,5号线上行换2号线的客流、2号线上行换5号线的客流均为初期的1.9倍,运营单位需要在有限的空间内、快速疏散客流,这将给未来运营组织、导向指引带来巨大压力。同时,2号线总体客流量比5号线高出几倍,说明换乘客流与进出站客流之间的矛盾主要集中在2号线。

表3 换乘客流预测Table 3 Forecast results of transfer passenger

3 万家丽广场站客流仿真分析及改进

3.1 万家丽广场现状初、近期仿真分析

初期,假设列车到站间隔为3 min;近期,列车到站间隔为2 min。基于初期、近期的客流预测数据,对原方案进行客流仿真,得到结果如下。

(1)初期

在原设计方案下,当客流较大时,在2 号线站厅层和站台层扶梯进站处出站客流稍微出现客流拥堵,如图2所示,客流主要集中在2号线进出站楼扶梯位置,同时影响到1号组闸机的进站。

图2 初期站厅原方案仿真结果Fig.2 Simulation result of original station hall in early stage

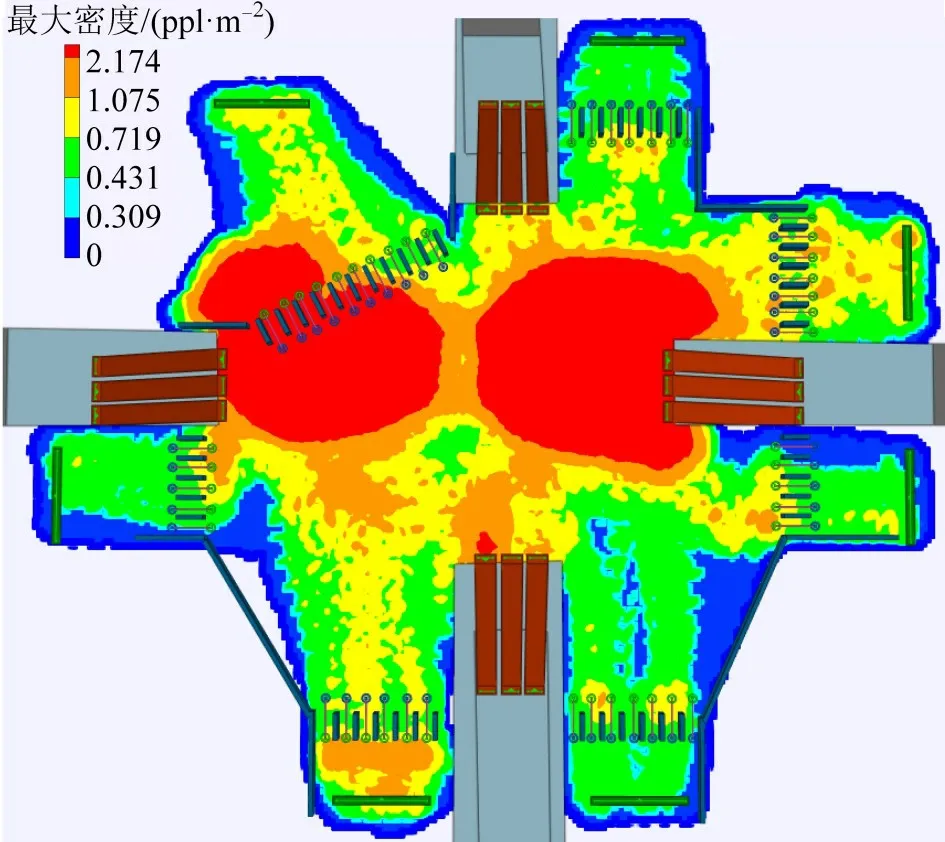

(2)近期

随着客流量增加,如图3所示,2号线站厅层进出站客流拥挤情况加剧,客流拥堵影响主要集中在进出站的楼扶梯和1、3、4 号闸机组位置;同时5 号线进出站楼扶梯的进站处也形成客流拥堵,出站通道不能满足乘客出站,在站厅形成客流积压,且随着时间的推移越积越多,导致整个站厅拥堵。因此,采取有效措施解决拥堵情况成为焦点。

图3 近期站厅原方案仿真结果Fig.3 Simulation result of original station hall during recent period

3.2 万家丽广场改进措施及结果分析

可以采取以下几点措施改变站厅层的拥堵情况:①改变闸机的进出站方式,如采取双向进出站闸机等;②增加站厅面积;③步行楼梯设计成上下双行楼梯等。但万家丽广场站为已建成车站,目前使用的闸机为单向旧闸机,考虑成本和时间问题,无法完成双向闸机改造;如图4所示,步梯在原设计中仅为1.2 m宽,除去扶手等空间宽约1 m,中间无法通过铁马护栏等方式隔开进出站行人,只能采取人为组织客流引导的方式改变进出站方式。鉴于扩大站厅存在局限性,根据现场情况考虑改变5、6号组闸机进出方式,以减少客流冲突。

图4 万家丽地铁站扶梯现状Fig.4 Optimized facility layout of station hall

提出如下优化设计方案:

(1)南侧5 号线楼扶梯的进出站由原来的2 进站1 出站,改为2 出站1 进站模式,将闸机、安检机位置重新布局,即5 号闸机组和6 号闸机组位置互换,使客流进出站位置调换,减少1 号闸机进站客流与原5号闸机出站客流的冲突。

(2)将东侧2 号线楼扶梯的进出站由原来的2进站1出站,改为2出站1进站模式,对上下两侧进出站闸机的方向进行调换,即3 号闸机组和4 号闸机组位置互换。具体变化如图5所示。由于2号线扶梯宽度小,将其由进站改为出站方式,通过人为引导,增加标识的方式解决。

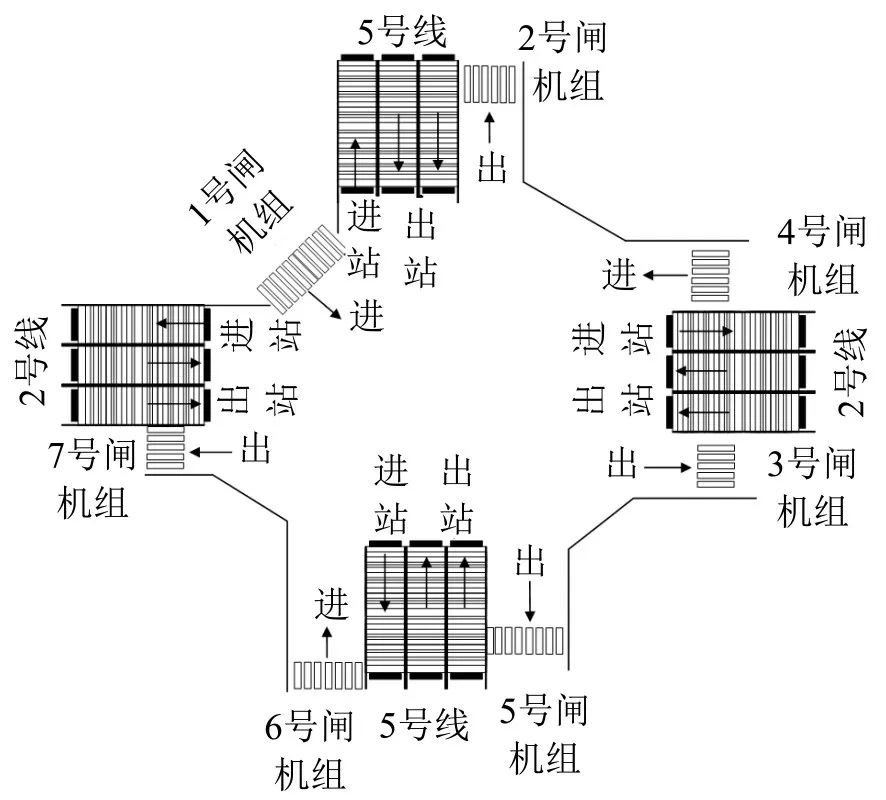

图5 站厅层设施布局优化方案Fig.5 Optimized facility layout of station hall

采用MassMotion 软件对优化方案进行仿真模拟,结果显示:

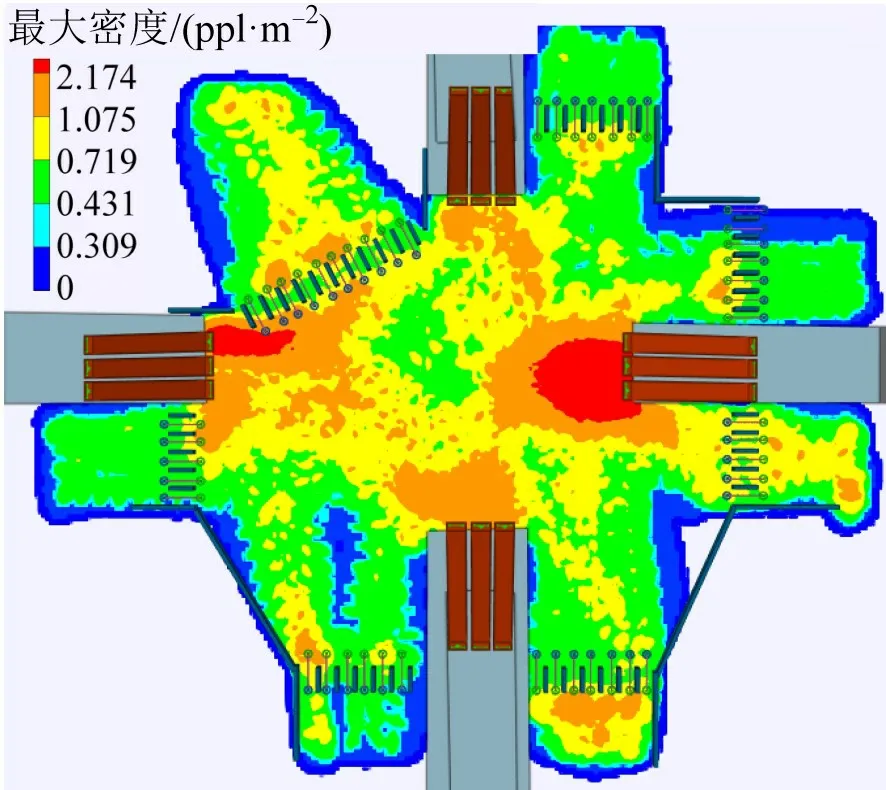

(1)根据数值仿真结果,初期优化方案中站厅层的拥堵情况改善明显,未形成客流拥堵情况。说明调换2 号线进站扶梯和出站扶梯的位置和方向,可以有效改善2 号线方向拥堵情况,具体如图6所示。

图6 初期站厅优化方案仿真结果Fig.6 Simulation result of optimized station hall in early stage

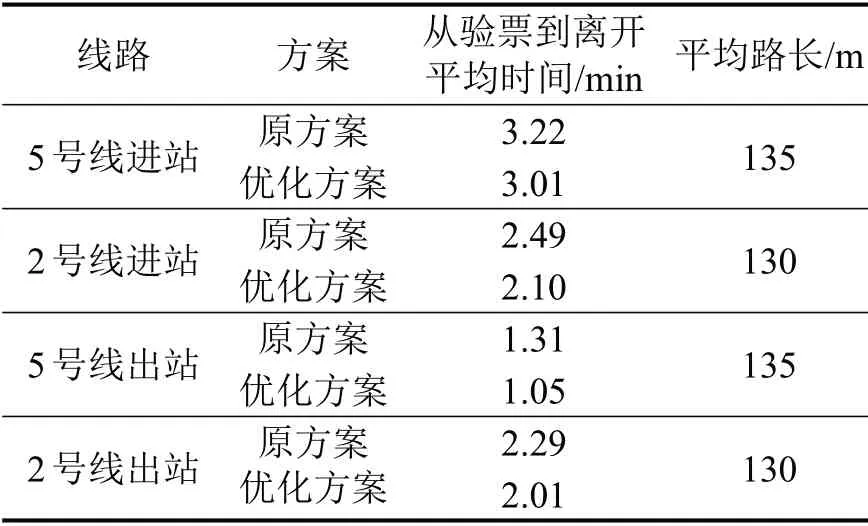

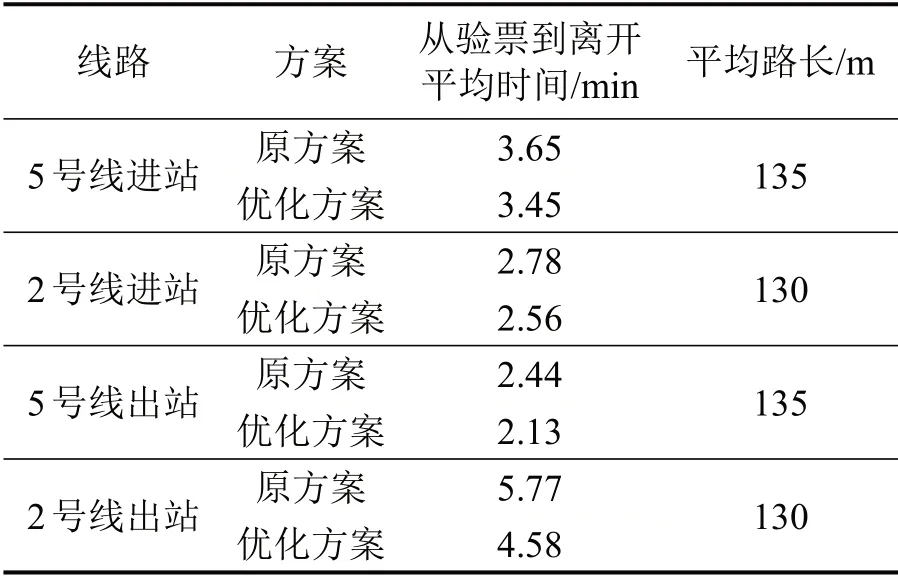

对比原方案和优化方案的客流平均进出站时间,结果如表4所示。可以看出5号线、2号线方向:进站乘客从验票道离开的平均时间分别缩短了0.21 min,0.39 min;出站乘客耗时分别缩短了0.26 min,0.28 min。说明优化设计方案有效地缩减了乘客在站时间,且改善效果显著。

表4 乘客进出站平均时间(初期)Table 4 Average time of passengers entering and leaving station(early stage)

(2)近期

相较于原方案,更换2号线进站扶梯和出站扶梯的位置,有效减少了进站客流与出站客流之间的流线冲突,方便了2号线出站客流的走行。优化方案中进出站位置的拥堵现象明显减轻,具体如图7所示。可以看出,闸机进出方向的变化对站厅层客流疏解可以起到一定的改善作用。

图7 近期站厅优化方案仿真结果Fig.7 Simulation result of optimized station hall during recent period

对比客流平均进出站时间,近期优化方案的通过能力明显优于原方案,结果如表5所示。可以看出5号线、2号线方向:进站乘客从验票道离开的平均时间分别缩短了0.2 min,0.22 min;出站乘客耗时分别缩短了0.31 min,1.19 min。虽然优化方案没有办法完全解决进出站拥堵情况,但是在很大程度上降低了拥堵程度,缩短了乘客拥堵时间。

表5 乘客进出站平均时间(近期)Table 5 Average time of passengers entering and leaving station(recent period)

3.3 理论计算与仿真模拟差异比较

为进一步验证仿真结果的有效性,还原乘客在车站内走行全过程,以分析外界因素对乘客走行影响程度,期望总结得到外界因素与客流集散规律,因此需区分仿真模拟与理论计算的差异。

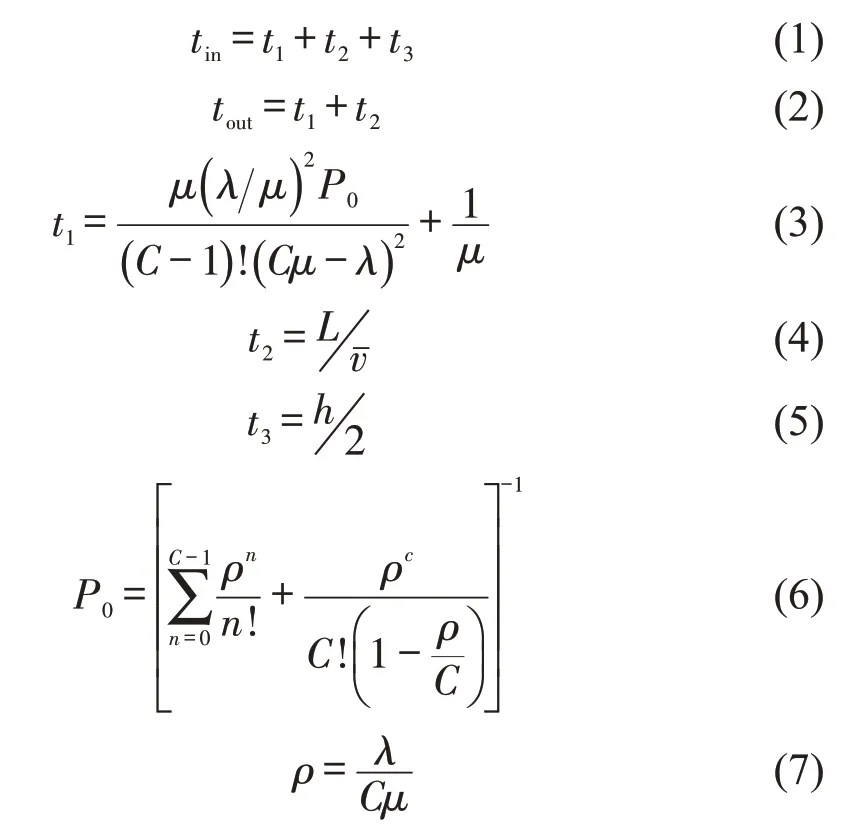

表4和表5中提到的乘客“从验票到离开”进站全过程包含检票闸机通过、站内走行、站台等待。建立乘客站内走行全过程理论模型为

式中:tin为进站总时间;tout为出站总时间;t1为检票闸机等待时间,该过程假设乘客到达满足泊松分布,闸机服务时间满足负指数分布;λ为乘客到达率;μ为闸机服务时间;ρ为闸机服务强度;n为顾客数,C为闸机数量;P0为无人使用闸机的概率;t2为乘客站内走行时间;L为乘客走行距离;vˉ为乘客走行平均速度;t3为乘客站台平均等待时间;h为列车发车间隔。

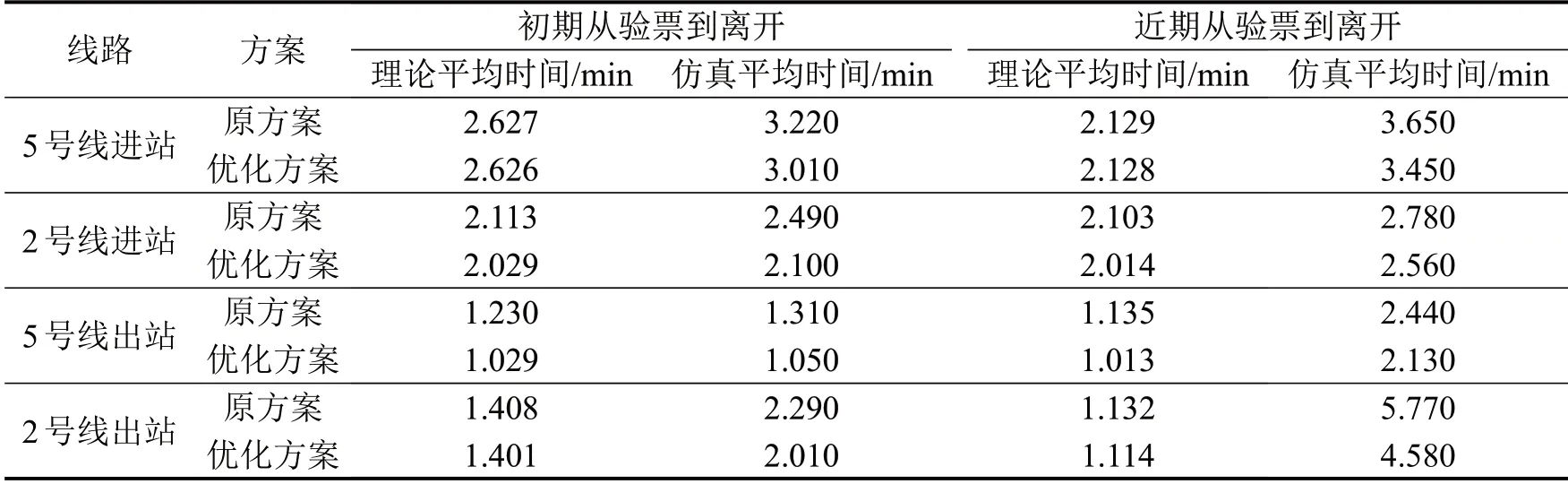

理论与仿真结果如表6所示。

表6 理论与仿真结果对比Table 6 Comparison of theoretical results and simulation results

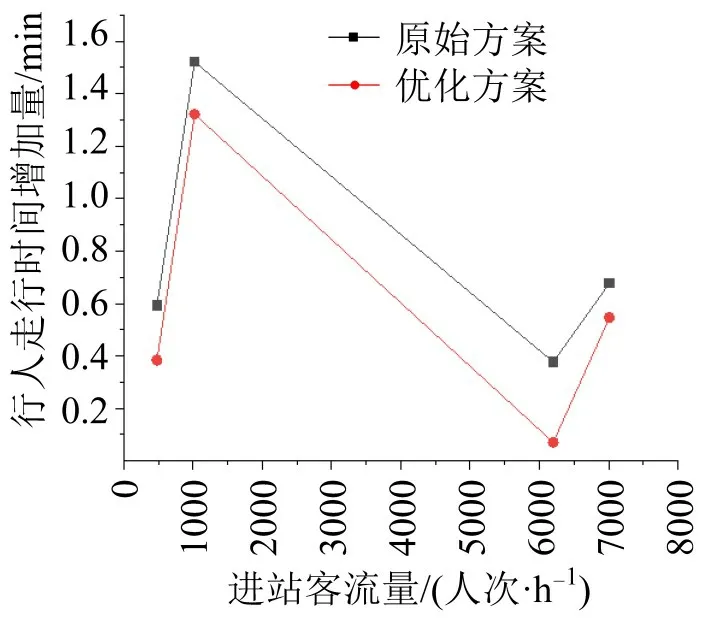

鉴于近期列车发车频率较初期发车频率更大,因此近期“从验票到离开理论平均时间”均比初期的更小;无论初期还是近期,“从验票到离开仿真平均时间”均比“从验票到离开理论平均时间”更大,原因在于理论计算过程中未考虑行人之间的相互影响,而仿真软件考虑了行人间的相互影响。结合近、初期进站客流量,得到进站客流量与行人走行时间增加量关系,如图8所示。可知,不同进站客流量对行人走行时间增加的影响程度不同,且有两个极值点。进站客流量从500 人次·h-1增加到1000人次·h-1时,进站客流量对行人走行时间增加的影响程度呈正相关,可解释为客流量的增加提高了行人在站内的寻路成本,故延长了行人走行时间;随着进站客流量从1000 人次·h-1增加到6000 人次·h-1,进站客流量对行人走行时间增加的影响呈负相关,可解释为随着客流量的增加,可以在站内形成稳定的行人流,行人的追随行为可在一定程度上降低行人走行时间的增加量;随着进站客流量从6000 人次·h-1增加到7000 人次·h-1时,进站客流量对行人走行时间增加的影响程度呈正相关,可解释为由于车站面积的限制,激增的客流量降低了行人走行自由流的流速,一定程度上增加了行人走行的延误时间。

图8 进站客流量与行人走行时间增加量关系Fig.8 Relationship between inbound passenger volume and passenger's walking time increment

4 结论

本文基于万家丽广场站的客流数据,结合现场实际环境,提出一种减少乘客拥堵的方案,并采用MassMotion 软件进行仿真模拟,仿真实验结果进一步验证了参考文献中“不同站建筑结构不同、各关键设备布置位置不同会对客流走向产生较大影响”的说法。同时表明优化方案通过调换2号线进站扶梯和出站扶梯的位置,可以减少进站客流与出站客流之间的流线冲突,使得大部分2号线出站客流不与2号线的进站客流产生交织,大大减少了冲突点数量,提高了2号线出站客流的走行效率。在对比理论结果和仿真结果之后发现,进站客流量对增加乘客站内走行时间有一定影响,表现为进站客流量对增加乘客站内走行时间的增加呈现先增后减再增的规律,且以进站客流量1000 人次·h-1和6000人次·h-1为两个极点,该结果可为未来进站走行时间预估提供一定的理论支撑。