英国政府高等教育行政机构的演变

冯磊

摘 要:缘于深厚的大学自治传统,英国政府高等教育行政机构经历了从“惰性政治”到“绅士政治”再到“利益政治”的缓慢而独特的演变历程。在这一过程中,英国高校无法满足时代需求一直是引发高等教育行政机构重大转折的关键原因。隨着时代转折,英国高等教育行政机构设置越来越专业化,行政授权越来越明晰化,权力运行刚性不断增强,行政决策从依靠学术人员到依赖牛桥精英圈的私人关系网络再到由政府各部门复杂利益网络驱动,而学术人员影响力不断减弱,引发我们对当代高等教育治理的深思。

关键词:高等教育治理;行政机构;历史演变;制度变迁;英国

高等教育治理离不开政府参与,政府高等教育行政机构的发展决定了整个高等教育治理模式的演化。[1]英国一直有其独特的高等教育治理模式,为世界贡献了诸多高等教育治理经验,其高等教育治理模式的发展同样与政府高等教育行政机构的演变联系密切。英国大学自治传统深厚,长期警惕政府行政介入,因而政府高等教育行政机构的发展极为缓慢,形成了独特的演变历程。推进政府高等教育行政机构、职能、权限、程序、责任法定化是完善国家行政体制的必然要求,也是建设高等教育强国的重要基础。本文意在通过分析英国政府高等教育行政机构的演变,为我国推进高等教育行政机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同提供更多实践参考。

政府在某一公共领域的行政机构设置及其运行规则塑造了政府在该领域事务中决策活动的形态,构成了该领域的政治基本要素。[2]本文根据英国政府高等教育行政机构设置及其运行规则的典型特征变化,将其演变过程分为惰性政治、绅士政治和利益政治三个时代。为了揭示演变过程,本文将解决以下三方面问题:第一,针对每个时代,探讨是怎样的社会背景变化引起怎样的新冲突,继而引发英国政府高等教育行政机构的重大调整。[3]第二,分析每个时代主要有哪些英国政府行政机构参与到高校事务管理中,分别有哪些权能。英国有独特的政治制度,本文所指政府不仅指英国法律规定的严格意义上的政府部门,还包括相对独立但附属于行政机构的公共部门或组织,它们辅助或代表行政机构完成相关职能。第三,从行政机构设置、行政授权及行政决策三个方面对每个时代的英国高等教育行政机构进行特征总结,在此基础上讨论其演变趋势。

一、英国政府高等教育行政机构的“惰性政治”时代

(一)英国政府开启高等教育行政管理

在19世纪之前,高等教育不在英国政府行政事务讨论范围内。英国君王及其枢密院作为行政核心,虽然会干预牛津和剑桥的内部事务,但这本质上属于君王对其私人事务或宗教事务的管理,政府与大学的关系只体现为一种君臣式的从属关系。[4]1826年伦敦大学的成立拉开了英国近代高等教育的序幕,也开启了英国政府将高等教育事务作为公共行政事务一部分的新时代。这种转变与英国19世纪的社会大改革密切相关,但最直接的原因在于:随着工业革命影响的持续扩大,公共健康、议会改革、基础教育等事务带来的挑战使政府逐渐采取更加积极的作为[5],打破其古典自由主义理念下“守夜人”的角色;新兴资产阶级的壮大使高等教育需求剧增,他们希望通过大学教育加入到统治阶级中,由此,伦敦大学及一些城市学院先后被建立起来,政府不得不为这些高等教育机构的成立与发展建立一定的规范,因而逐渐增加了对高等教育事务的行政功能。

(二)19世纪中后期英国政府高等教育行政机构演变

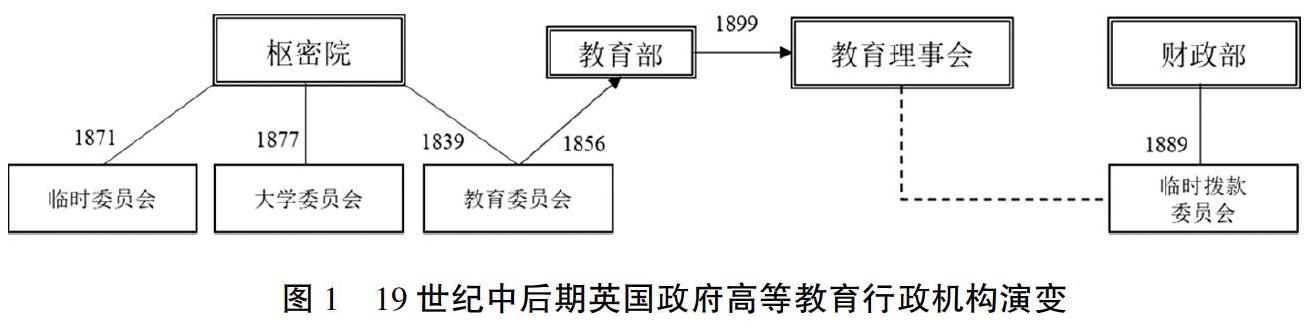

此时英国政府涉及高等教育事务的行政机构主要为枢密院、财政部及教育部门,如图1所示。

19世纪后,枢密院立法和行政功能都在萎缩,但依然保持了在教育事务中的行政职能。一是根据1871年《学院特许状法》规定,在机构申请大学学院或大学特许状时,枢密院有权委派临时委员会进行调查并做出决议;二是大学或学院在修改其章程时须向枢密院提出申请,1877年枢密院专门成立了大学委员会(Universities Committee),用以批准牛津和剑桥的章程修改。财政部从19世纪开始参与高等教育事务,但其只负责拨款事务,并没有依其财政管理权限来对高校进行干预。为了处理高校拨款事务,从1889年开始财政部备忘录经常设立临时大学学院拨款委员会,为资金分配提供建议。

英国专门的教育行政部门建立时间很晚,1839年建立的枢密院教育委员会及1856年在此基础上设立的教育部并没有针对高校的权能。至1899年,教育部被改组为教育理事会(Board of Education)后开始涉及高等教育事务管理,为财政部派出拨款委员会提供建议。从1906-1907年度开始,教育理事会要求接受财政拨款的高校提交详细的报告,包括其使命与组织结构、土地及建筑物、职员及教学工作及学生情况等[6],构成了最初的问责形式。从1911年开始,教育理事会还通过巡视对拨款使用进行一定监督。

·比较教育·英国政府高等教育行政机构的演变

(三)惰性政治的特征

19世纪英国大学改革的代表人物帕蒂森(Mark Pattison)曾不满政府对大学的行动太具有间断性和被动性,只在问题积累到一定程度时才介入。[7]这正表达了这一时期英国政府高等教育行政机构的典型特征,可称之为惰性政治,高等教育行政机构的惰性表现在以下三个方面。

首先,未设立专职高等教育行政机构,仅设临时执行机构。大学特许状及章程批准只是枢密院众多事务中的一项,为高校拨款更非财政部的主要职责,财政部只成立临时委员会来负责,教育部门的行政重点在于基础教育领域。新的临时机构也都是在相关问题积弊已久的情况下被动设立的。

其次,行政机构的高等教育权能较为模糊,且不以权干预大学内部事务。19世纪后,议会通过制定法向内阁大臣及其部门大量授权,但除了特许状及章程批准外,法律并没有赋予任何部门具体的高等教育权能。在高等教育领域,行政机构在许多情况下甚至还要依靠君主权威来完成职能。尽管如此,财政大臣完全可以依其财政权限对高校提出要求,但财政大臣最多只会询问拨款是否对高校发展起到促进作用[8],教育理事会对拨款使用的监督也以大学汇报为主。

最后,行政决策依赖临时机构的建议,并由大学人员主导。无论是枢密院派出的特许状调查委员会,还是财政部派出的负责制定拨款政策的临时委员会,其构成都以大学人员为主,枢密院对特许状及章程修改和财政部对拨款计划的批准都基本属于走程序,极少否决大学人员提出的建议或要求。

二、英国政府高等教育行政机构的“绅士政治”时代

(一)20世纪初的转变

以1915年科学与工业研究部DSIR(Department of Scientific and Industrial Research)和1919年大学拨款委员会UGC(University Grants Committee)的建立为标志,英国政府高等教育行政机构迈出了新的一步。19世纪中叶以来,英国社会在各领域的发展加速了新自由主义思想的成熟,英国政府已经在20世纪初真正转变为积极作为的政府,相信社会的进步与和谐离不开政府的有效管理。[9]进入20世纪后,国际竞争对科技和人才的依赖更加明显,特别是在一战中,德国武器装备的优势使英国政府切实认识到必须促进大学在科学技术研究方面的作用、全力支持高等教育人才的培养,而其在高等教育行政管理方面的消极态度显然已经不能适应国家需求。由此,英国政府高等教育行政机构的绅士政治时代正式来临。

(二)20世纪前半叶英国政府高等教育行政机构演变

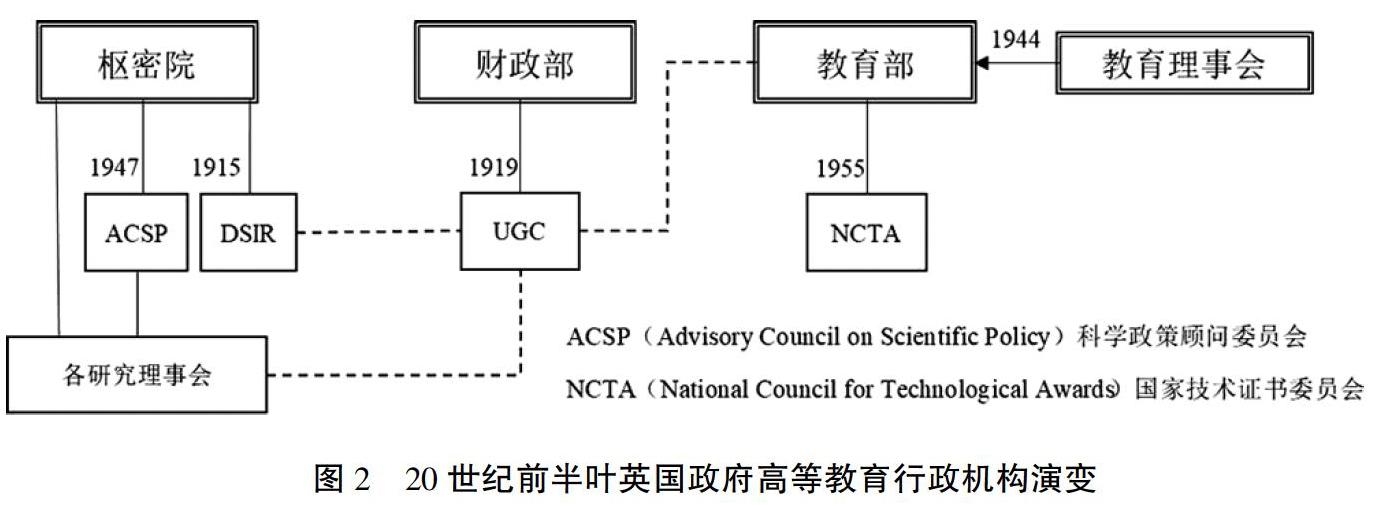

枢密院、财政部及教育行政部门仍为这一时期英国参与高校事务管理的三个主要内阁行政机构,其他机构的影响多是暂时的和零星的。如图2所示。

枢密院仍保持了之前针对大学的基本权限,同时下设一些与大学事务相关的新机构,均与促进科学研究发展有关。DSIR由顶尖科学家构成顾问委员会,资助有价值的研究计划,促进大学科研设施发展。1918年,霍尔丹子爵(Viscount Haldane)建议参考DSIR模式建立研究基金,推动了政府开始设立各个领域的研究理事会。科学政策顾问委员会ACSP设立于1947年,负责协调各研究理事会工作,但研究理事会仍直接向枢密院汇报。以上机构因负责大学科研拨款而成为主导科研政策的行政机构。

财政部依然负责对大学拨款并予以监督。有所不同的是,财政部建立了UGC,成为专门负责大学拨款事务的执行机构。一方面,大学需要政府的财政支持以维系运作,但又不希望政府以拨款为手段干涉其内部事务;另一方面,英国政府虽然愿意为大学提供资助,但也希望拨款能够得到妥善的安排,并借机整合四个地区的教育经费管理。[10]经过多方讨论,UGC于1918年3月开始筹建,1919年6月正式登上历史舞台。UGC的建立代表政府开始将大学看作是完整的系统来对待,也意味着建立统一政策的可能。成立之初,UGC只是对财政部拨款提供建议,较少触及高等教育政策制定。二战中的紧急需求和战后的迫切需要,使UGC无法像最初那样被动应对大学事务。二战后,财政部长将UGC的战时扩展功能延续下来,包括调查大学资金需求、提供分配建议,收集、监测大学教育信息,制定和实施规划使大学发展满足国家需求。[11]以这些职能为基础,UGC成为战后英国高等教育发展规划的核心,其他机构在制定和实施相关政策时均需与UGC进行协商。

教育部开始管理大学以外的高等教育机构。从1899年教育理事会建立开始,中央教育部门就一直想染指大学管理。甚至在20世纪初政府为了避免财政部与教育理事会之间的权能交叉而一度将大学拨款责任完全交由给教育理事会。但随着UGC的建立,财政部再次将大学置于其保护伞之下。《教育法案1944》设立教育部(Ministry of Education),取代教育理事会。理论上说,教育部有权限去发展大学政策,教育部也一直试图这么做,但其在内阁的地位远弱于财政部,因此教育部的权限始终被限制在《教育法案1944》所明确规定的有关初级教育、二级教育、职业教育等非大学教育领域。在高等教育领域,教育部只部分参与大学以外的高校管理。19世纪末以来,除了大学,各种地方性高校都逐渐成长起来,它们主要受地方教育局管理。教育理事会从1920年代开始尝试开发高等技术文凭,1955年教育部设立国家技术证书委员会NCTA,全面负责颁发技术文凭,为其进一步影响地方高校奠定了基础。另外,教育理事会从20世纪20年代起开始还负责少量大学奖学金的评选与发放,这是仅有的教育部门在大学管理方面的行政职能。

(三)绅士政治的特征

在特罗(M.Trow)看来,20世纪上半叶特别是二战后的二十年,英国政府在处理高校事务时不是采用基于权力和金钱的现实政治,而是采用一种“绅士政治”(Gentlemanly Politics)的方式。[12]在政府高等教育行政机构方面,绅士政治表现出以下几个特征:

首先,行政机构较少对执行机构施加行政压力。UGC从一开始就被置于对教育没有直接责任的财政部而非教育部门之下,就是为了防止教育大臣对UGC进行施压进而干预大学事务。[13]将各研究理事会交由职责更加多元且缺少强制压力的枢密院进行监管也是出于同样的逻辑。无论是UGC与财政部,还是研究理事会与枢密院,它们之间都没有线性的权力关系,更多地依靠信任来联系。财政部认为有坚定的原因不把UGC置于法定财务监察之下,因为这样会“影响大学的学术自由……从来没有一项政府政策认为大学应当服从法定规范或其学术政策应当由政府控制”。[14]因此,UGC不仅很少受到财政部的细节审查,还因为财政部的保护而长期免于下议院审计部门的审查。[15]枢密院对研究理事会的管理也严格依照建立之初定下的“霍爾丹原则”,不进行过多政治干涉,保障研究理事会的独立决策。总之,当时英国高等教育行政机构与其执行机构之间保持了最大的克制与信任,相处方式很好地体现了绅士特性。

其次,执行机构的权能逐渐清晰但仍未得到正式法律授权。UGC及各研究理事会在这一时期都有比较明确的权能,但它们的权能及变化并非源于法律正式规定,如UGC的初始权能来自财政部的备忘录,其功能的扩展同样没有落实到法律条文上。UGC权能的落实依靠的是其二战期间统一管理大学所形成的惯例以及战后领导大学发展所积累的威望。没有法定权限,很大程度上决定了UGC及研究理事会与大学之间更多的是基于共同理念的协商,因而在政策的制定与实施过程中充满了相互尊重与互留余地的绅士行为。

最后,行政决策依赖精英人物之间的私人关系网络。UGC、DSIR、ACSP和各个研究理事会的人员规模很小,且由学术背景深厚的人员占绝大多数,比如最初的UGC由主席和10名杰出的不在任何利益相关机构里服务的学术人员构成,财政部委派一名人员作为全职秘书长,辅以若干办事员。[16]不仅如此,这些精英学术人物还在各机构间相互任职,形成机构间的互锁机制,如DSIR顾问委员会主席曾兼任UGC主席,ACSP成员中通常有一名为UGC副主席,UGC成员经常列席ACSP顾问委员会等等。[17]同时,这些精英学术人员与同属牛桥精英圈的首相、财政大臣、枢密院议长等关键政治人物常有私人往来。因此,最终决定英国高等教育发展的是一个基于共同价值理念的牛桥精英私人关系网络,各个机构内部组织的松散及决策制度的不规范性也加剧了非正式关系在行政决策中的重要作用,大量公共事务都是关键人物们喝着茶或葡萄酒去解决的[18],所有最重要的决定都是这些绅士们在伦敦一个内部小屋里做出来的。[19]

三、英国政府高等教育行政机构的“利益政治”时代

(一)20世纪60年代的转折

科技人才短缺及经济疲软是引发上世纪60年代英国政府高等教育行政机构设置及运行发生转折的直接因素。二战后,随着国际竞争的日益剧烈和冷战的开启,大学对科技人才的供应越来越不能满足需求。为此,1956年,首相艾登(Anthony Eden)疾呼:“如果我们要充分运用所学,就需要更多的科学家、工程师和技术人员。我认为这种短缺一定要解决。”[20]同年,教育部从地方技术院校中选拔出24所高级技术学院,使它们可颁发等同于大学荣誉学位的技术文凭和伦敦大学的外部学位。但这依然无法缓解科技人才短缺压力,大学继续响应迟钝,技术学院培养的人才仍然得不到很好的承认。进入60年代,英国经济发展出现拐点,但大学仍缓于调整学科设置、修改培养方案及加强校企合作来支持经济发展。整合高等教育利益、融合大学和其他高校,使高等教育系统整体更好地服务国家需求成为政府重点考虑的改革方向。1963年,首相派出罗宾斯委员会对英国高等教育进行全面审视,从形式上说,《罗宾斯报告》开启了英国政府将大学同其他高校统一治理的时代。[21]1964年,新政府选择将科学研究与教育结合起来成立教育与科学部DES(Department of Education and Science),并先后将UGC及研究理事会交由DES管理,由此开始将大学与其他高校进行统一管理,并将大学拉回现实政治之中,使其参与利益竞争,接受行政压力。

(二)1965年以来英国政府高等教育行政机构的演变

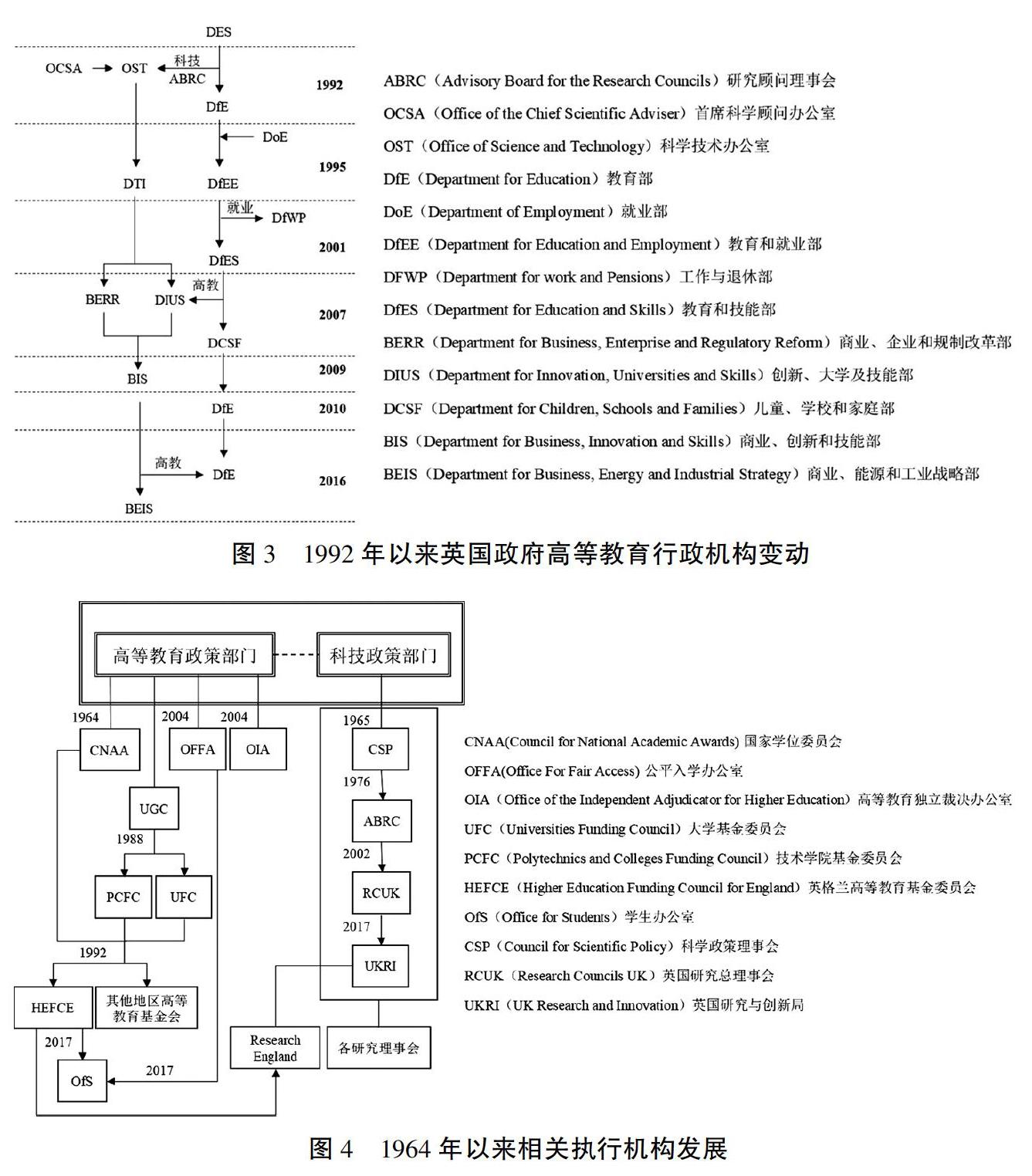

此时枢密院的学位授予权及大学称号批准权限已成为象征性的,2017年,政府把这些权限也收归其他行政机构。从1965年起,高校科研政策制定一部分属于综合的高等教育政策制定范畴,另一部分则被合进科技政策制定中,因此涉及这两个领域权能的政府行政机构直接负责高等教育事务。1964年,DES成为负责高等教育政策制定的行政部门,1965年《科学与技术法》又将高校科研政策责任交给它,使之成为主要的科技政策制定部门。由此,DES成为全面负责高校管理的政府行政机构。该法案同时解散DSIR,以其应用研究部成立技术部(Ministry of Technology)。1970年,政府将其改组为贸易与工业部DTI(Department of Trade and Industry),使应用研究政策与工商业政策统一起来。从1992年开始,高教和科技两个领域的权能被政府不断调整与整合至不同的行政机构,反映出高等教育日益重要的地位。如图3所示。

英国政府不断通过法律将相关行政机构在高等教育管理方面的权限明确化,总结起来可分为三个方面,首先是对其附属的高等教育独立机构的权能,涉及成立或解散、人员任命、调整功能、提出拨款条件等等;其次是直接对高校的权限,涉及高等教育机构法人的成立与解散、学位授予权及大学称号使用的批准和条件修改、高校接受政府拨款的批准等方面;最后是对研究理事会及其协调机构的权限,主要是指导研究理事会提出科研拨款条件。高等教育主管机构获得前两类权限,科技发展主管机构获得最后一类权限,若某机构同时主管高等教育与科技发展,则总领三类权限。

与此同时,行政机构下设的独立机构也经历了巨大变化。高等教育政策执行机构一直由负责高等教育政策制定的行政机构所领导并随之变化而迁移,研究理事会及其协调机构等科研政策执行机构则一直跟随负责科技政策制定的行政机构而转移。如图4所示。

首先是高等教育拨款及管理机构变化。1988年,政府以大学基金委员会UFC取代UGC,同时设立技术学院基金委员会PCFC负责其他高校的拨款及管理。1992年,英国4个地区分别设立了高等教育基金委员会,在英格兰即为HEFCE,取代UFC和PCFC,统一负责高等教育拨款及管理,从此拥有高教权限的行政机构就只负责制定英格兰的高等教育政策,负责科技事务的行政机构依然掌管全英科技政策发展。随着机构变迁,拨款机构的权能也在不断增加。HEFCE增加了高等教育质量监督的职责,学生办公室OfS在此基础上还具有促进机会平等的良好实践、保障学生利益、学位授予权批准及大学名称使用批准等职责。其次是其他高等教育功能性机构变化,国家学位委员会CNAA取代NCTA,负责为大学以外的高校学生颁发文凭和各层次学位;公平入学办公室OFFA负責监督高校入学政策,保障入学公平;独立裁决办公室OIA取代大学巡视员的权限,为学生申诉提供了独立途径。最后是研究理事会及其协调机构的变迁。1965年《科学与技术法》调整了研究理事会布局,之后又陆续有新的理事会被建立或重组,至2007年,现有的7个理事会全部成型。研究理事会的协调机构也发生很大变化,经历了从科学政策理事会CSP到英国研究与创新局UKRI等4个时期。2017年,英国对英格兰高等教育行政机构进行了大幅改革,为了突出“以学生为中心”理念,加强高校统一管理,OfS取代HEFCE和CNAA。同时,HEFCE的科研拨款功能被新设的英格兰科研局(Research England)所吸收,结束了英格兰高校科研拨款长期以来的双轨制。

(三)利益政治的特征

1964年以来,英国政府逐渐将大学拉回利益政治中,明确将拨款视为购买高校人才和科研成果的资金,“钱有所值(value for money)”从80年代起就是政府高官的口头禅,高等教育行政机构的设置及其运行均为了更好地服务于经济利益。

首先,行政责任明确,经济利益至上。英国部长(Minister)分国务大臣(Secretary of State)、正部长(Minister of State)和次长(Parliamentary Undersecretary of State)三级。一个部的国务大臣负责事务过多,只有当一项事务成为优先政治议题时,国务大臣才成为实际领导。通常情况下国务大臣会将其某项责任和相应权限赋予一个正部长或次长,保障部门对政策的持续关注。1965年后,虽然权能越来越明确,但由于未设立负责高等教育的正部长或次长,故仍缺乏持续负责高等教育的有力官员。自2001年始,英国政府在有关机构之下设立负责高等教育的正部长。从2010年开始,又将负责高等教育和科技创新的正部长归于一人,使行政机构对高校管理的责任更加明晰。行政责任的明确是为了更好地推动高等教育行政机构完成经济目标,这从1992年以来英国对相关行政机构的反复重组过程就可看出来,所有调整皆是为了使高校更好地服务于工商业发展,比如DES被DTI分割,随后科学技术办公室OST又被并入DTI,就是為了增加科学技术政策对经济政策的从属[22],成立商业、创新和技能部(BIS)更是为了让工商业部门完全掌控高等教育和科技创新。

其次,行政权能法定,问责严格全面。在新时期,1965年《科学与技术法》、1988年《教育改革法》、1992年《继续教育及高等教育法》、2004年《高等教育法》及2017年《高等教育和研究法》等一系列法律相继出台,将相关行政机构及各类执行机构的权能义务均明文规定。同时,行政机构对执行机构的问责开始更加严格。政府将UGC及研究理事会移至DES旗下,意在让它们接受现实的行政压力与问责,积极地完成经济政策目标。因为在这种安排下,UGC及研究理事会的资金不能由财政部以赠款方式拨出,而需要DES通过竞争和投票获得,DES以此开始向UGC等提出资金分配条件并要求它们证明目标达成。1988年后,加上法律基础作保障,行政机构对其执行机构的问责更加细致。部长对HEFCE的批准函越来越长且主题广泛[23],要求HEFCE在提交的年度审议报告中不仅要说明资金分配方法,更要说明政策目标分解及行动进度[24],保障对政策目标的完成。

最后,行政决策由复杂利益网络驱动,执行机构效率明显提升。由于高等教育牵扯到更广泛的利益群体,因而首相及其办公室、财政部以及工业部门等更多行政部门影响着到高等教育的行政决策。首相不时关注高等教育发展的一个点,比如布莱尔对高等教育参与度的反复强调,财政部更注重大学经费使用效率,推动了大学量化评价的产生。归根结底,一个复杂利益网络的内部博弈决定了高等教育行政机构的决策,虽然利益诉求多样,但从根本上都可统一为经济利益。与此同时,执行机构也因事务不断增多以及行政机构的严格问责而进行了内部改革,变得更具决策效率并更好地服务于经济目标。其一,执行机构不再由学术人员所主导,法律规定HEFCE中工商业及管理方面的专家至少占一半,代表了政府对工商业利益和经济目标的强调;其二,执行机构仿照企业制度进行管理调整。比如每个研究理事会都设立了执行主席领导一个委员会进行集中决策,在此之下设有若干董事会,如项目董事会、财政董事会、商业创新董事会、人力资源董事会等等;HEFCE由于内部管理的改革成效甚至获得“人力投资者”管理认证。[25]

四、结论

通过分析可知,高校无法满足时代需求是引发英国政府高等教育行政机构变革的最关键原因。19世纪初,新兴资产阶级力量的增强使他们要求接受大学教育;20世纪初,国际竞争的白热化要求大学提供更多科技人才、增进科技进步;20世纪60年代初,冷战的加剧及英国经济的下行要求高等教育系统更直接地为经济发展提供动力。在三个时间节点上,当时的高校或高等教育系统都无法满足时代需求,由此带来巨大冲突。且当时的政府高等教育行政制度安排均无法解决这种冲突,从而引发行政机构重大调整。

由此,我们也可以看出英国高等教育行政机构演变的基本趋势。首先是机构设置越来越专业化,从最初的临时与兼职机构到专门的拨款与管理机构,再到专门化的行政机构及其负责官员。其次,行政授权越来越明晰化,从依靠模糊的权限到依靠惯例与权威,最终政府通过法律使专门机构根据明文规定从事专业活动。与此同时,权力运行的刚性越来越强。在19世纪,行政机构对其执行机构的权限仅是象征性的;在绅士政治时期,部长们不被鼓励干预执行机构的活动,即使有意发表意见,也不会以权施压;如今,部长们则不断下达明确指令,并通过越来越多的问责来保障执行机构对其指令的实施,也促使执行机构对高校也采取了更严格的监督和分明的奖惩。最后,行政决策从依靠学术人员到依赖牛桥精英圈的私人关系网络再到由政府各部门复杂利益网络驱动。在此过程中,学术人员的影响越来越小,从19世纪学术人员的绝对主导到20世纪精英学术人员的深度影响,再到当前政治下政治人物及工商业人员主导高等教育发展,学术人员的缺位已经越来越明显。

高等教育系统在当代社会与经济发展中的核心地位及其不断膨胀的规模使惰性政治和绅士政治都已过时,政府高等教育行政机构需要更明确的规范以提高运行效率。但利益政治也绝非唯一选择,如果政府将“利益”仅局限在经济利益而不扩展至文化利益和公民社会利益并由此调整制度,必将给高校尤其是大学带来越来越多的不利影响,消解其维持社会合法性地位的核心价值。

参考文献:

[1][19][23]TED T.The Governance of British Higher Education:The Struggle for Policy Control[M].Springer,2007:20,17,63.

[2]伊斯顿.政治结构分析[M].王浦劬,等译,北京:北京大学出版社,2016:3.

[3]何俊志.结构、历史与行为[D].上海:复旦大学,2003:159-162.

[4]冯磊.英国政府与大学关系演变历程:基于大学合法性地位获取的角度[J].外国教育研究,2019,46(8):15-29.

[5][15][17][18][20]ROBERT B.British Universities and the State[M].London:Cambridge University Press,1959:20,138,80,168,101.

[6]Board of Education.Reports from those Universities and University Colleges in Great Britain which Participated in the Parliamentary Grant for University Colleges in the Year 1906-7[R].London:HMSO,1908:IV-V.

[7]MARK P.Suggestions on Academical Organisation with Especial Reference to Oxford[M].Edinburgh:Edmonston and Douglas,1868:20-21.

[8]House of Commons.Report of Committee on Grants to University Colleges in Great Britain 1892[R].London:HMSO,1892:1.

[9]易紅郡.英国教育的文化阐释[M].上海:华东师范大学出版社,2009:203.

[10]ROBERT A.British Universities Past and Present[M].London:Continuum,2006:27.

[11]LIONEL R.Higher Education Revisited[M].Basingstoke:Macmillan,1980:92.

[12]MARTIN T.Decline of Diversity,Autonomy,and Trust in British Education[J].Society,2006,43(6):77-86.

[13]KEITH M.The Work of the University Grants Committee in Great Britain[J].Universiteit en Hogeschool,1955(1):250-262.

[14]Public Accounts Committee.1948-49,Third Report[R].London:HMSO,1949:1-3.

[16]HECTOR H.The British university system 1914-1954[M].Published for the University of Aberdeen by Oliver and Boyd,1954:6.

[21]HAROLD S.Higher eEducation and Opinion Making in Twentieth-century England[M].Hove:Psychology Press,2003:184.

[22]MAURICE K,STEPHEN H.Reforming Higher Education[R].London:Jessica Kingsley,2000:163.

[24]Higher Education Funding Council for England.Annual Report and Acounts 2008-2009[R].House of Commons,2009:16-20.

[25]Higher Education Funding Council for England.Acount 1998-1999[R].House of Commons,1999:3-9.

(责任编辑 赖佳)