基于地方性知识的云南景迈山芒景村传统文化对古茶林的保护研究*

苏志龙,尹铎,唐雪琼

(1.西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650224;2.普洱学院农林学院,云南 普洱 665000;3.广州大学地理科学学院华南人文地理与城市发展研究中心,广东 广州 510006)

云南许多少数民族都有悠久的植茶(CamelliasinensisO.Ktze.)历史,在识茶、用茶、制茶等方面孕育了绚丽多彩、底蕴深厚的茶文化,并融入了日常生产生活、婚丧嫁娶、迎客探亲及祭天拜神等礼仪中。经过几百年甚至上千年的积淀,保留了数量众多的古茶林,保存有珍贵的传统民俗价值[1]、文化景观价值[2]和生物多样性价值[3]等。近10多年来,随着茶经济的迅速发展——仅自1999年至2007年云南普洱茶价格就翻了10倍[4],茶叶销售已成为许多地区的经济支柱[5-6]。部分村民为了经济利益,做了许多破坏古茶林的事:古茶树产量低,许多古茶林被改造成台地茶园[4],使古茶林面积大量减少;由于古茶树茶叶的价格上涨很快,茶农为了产量对古茶树过度采摘造成古茶树衰弱或死亡[7-8];茶农对古茶树管理不当,大量清除古茶林中的其他植物及杂草,破坏了茶园原有生态和生境,引起水土流失[9],造成古茶树死亡。

为更好地保护古茶林,云南省政府2005年发布《加强古茶树资源保护管理的通知》,要求提高对古茶树的保护认识,加强保护古茶林的力度。云南省各级政府也十分重视古茶树的保护工作,纷纷出台其保护条例,如普洱市、临沧市、西双版纳州等先后出台古茶树保护条例。学术界对古茶林的保护也进行了大量研究,取得了一系列成果,研究围绕制度政策[10]、机构设置[11]、技术规范[12]和民众教育[13]等进行探讨,研究方式主要采用的是科学理性主义的研究方法。但少有研究从本地居民的传统文化角度进行论述。传统文化是特定区域居民置身于生产生活之中的体验,是具有情境逻辑的地方性知识(local knowledge)。

地方性知识这一术语由美国著名文化人类学家克利福德·格尔茨(又译作吉尔兹、格尔兹等)[14]提出,作为阐释人类学的代表人物,格尔茨主张对人类的文化进行意义阐释,认为人类的社会行为是有意义并且是可以阐释的。格尔茨受到马克斯·韦伯的影响,提出人是悬挂在自己编织的“意义之网”上的动物,而“文化就是这样一些由人自己编织的意义之网”,他认为,“对文化的分析不是一种寻求规律的实验科学,而是一种探求意义的解释科学”。格尔茨还引入了符号学的概念,认为文化是“使用各种符号来表达的一套世代相传的概念,人们凭借这些符号可以交流、延续并发展他们有关生活的知识和对待生活的态度”[15],格尔茨借用了吉尔伯特·赖尔的“深描”(thick description)概念并运用到民族志的写作中,认为通过深描民族志达到对文化的阐释和文本的解读,以揭示行为与文化之间的关系来解释行动的意义[16]。

格尔茨深受“深描”理论的影响,注重对文化符号复杂性的考察,他通过对文化符号具体情境的具体分析将深度描写和深度分析结合起来,写出了《深层游戏:关于巴厘岛斗鸡的记述》,发现了隐喻于斗鸡游戏形式中的社会秩序[17]。在格尔茨看来[15]:理论建设的根本任务不是整理抽象的规律,而是使深描成为可能;不是越过个案进行概括,而是在个案中进行概括。知识不等于形形色色的文化符号,而在于符号承载的观念和意义,具有鲜明的地方性。

自地方性知识概念提出后,对地方性知识的地位与价值学术界进行了大规模的讨论。现代性背景下,由于地方性知识与科学知识产生的逻辑、路径不同,缺乏科学知识的逻辑性与实证性,常常被看作是落后的、未经验证的知识,亦或是迷信的,处于边缘、弱势的地位。现代性背景下科技迅猛发展造成的人居环境恶化、生物多样性下降等因素严重威胁着人类社会的发展[18],可持续发展、生态文明等概念相继提出以应对科技发展带来的负面影响。学术界重新审视地方性知识的价值,将研究目光转向了各民族地区保存的地方性知识,探讨地方性知识在自然环境管理[19]、农林业保护[20]、生物多样性维持与保护[21]、空间环境治理[22]等方面的作用。研究认为,地方性知识是在当地特定情境中产生的,比普适制度性措施能更快地适应本地突发情况,在防灾避灾、预测灾害等方面更为有效[23-25]。

本文通过对云南景迈山芒景村布朗族进行田野调查,对其传统民俗文化进行调查和分析,试图解释以下问题:布朗族的传统文化中含有哪些古茶树的保护意识?在茶经济与民族旅游发展的背景下,这些传统民风习俗及古茶林保护意识的地方性知识发生了怎样的传承和变迁,它们能否成为古茶林保护的有效辅助力量?从方法论的角度,考察地方性知识的生产路径,探究地方性知识所隐含的内在价值,阐释地方性知识的保护意识及传承的机制。以期通过本文的研究,进一步拓展地方性知识研究的视角,推动古茶林保护的研究转向,为古茶林乃至森林的保护提供借鉴与参考。

1 研究地概况及与方法

1.1 自然概况

云南省景迈山(22°11′14″N、100°00′39″E)现存人工种植古茶林一万余亩,据当地人介绍,景迈山人工种茶已有上千年的历史,现保存着全国乃至世界上面积最大的人工栽培型古茶林,被中外专家誉为“茶树自然博物馆”。芒景村位于景迈山南部,国土面积89.58 km2,位于“千年万亩古茶园”的核心地带,距镇政府驻地29 km,最高海拔1 500 m,平均海拔1 400 m。下辖芒洪、芒景上寨、芒景下寨、瓮基、瓮哇、那耐6 个村民小组,除那耐为哈尼族外,其余均为布朗族的村寨。现有农户639户,人口2 645人,其中布朗族人口有2 436人,占全村总人口的92%,是一个典型的布朗族村寨。

1.2 研究方法

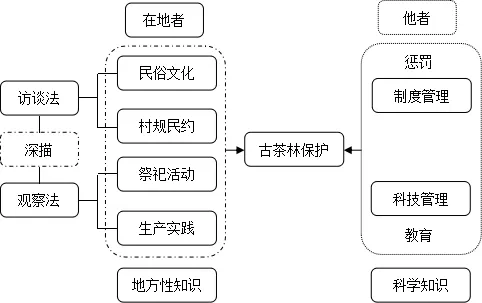

研究基于地方性知识理论视角,采用深度访谈法和民族志“深描”方法[26],透过“文化持有者的内部眼界”阐释“在地者”的传统文化中古茶林保护的理念,其理论框架如图1所示。

图1 研究方法及逻辑框架Fig.1 The research methods and framework

田野调查时间为2015年1月、2016年4月、2017年4月、2018年1月共4次,访谈当地村民22人、“老人组织”成员6人、村委会成员2人、镇政府工作人员1名共计31人,每人每次访谈时间为0.5~2 h,针对村民的访谈内容侧重于日常生产生活实践与民风民俗等;对老人组织成员侧重于节庆活动的流程及仪式内涵;对政府工作人员侧重于村规民约的整理及对传统文化的态度。

2 结果与分析

2.1 古茶林保护的地方性知识构成

近些年随着茶经济的发展和文化交流的加强,地方传统习俗受冲击较大,村民以及外来人员的行为出现了不少破坏古茶林和不诚信的行为。在田野调查中发现当地政府和民族精英十分重视此类现象,采取了制度管理、科技管理以及恢复传统习俗等方式规范人们的行为,政府设立了护林员定期巡山制度、建立了古茶林保护管理委员会,村委会制定了村规民约,民族精英重建了中断50 a之久的祭祀活动等。

本文重点关注祭祀活动重构、民俗文化、生产实践、村规民约中蕴含的关于古茶林保护理念的地方性知识,解析地方性知识保护古茶林的机制,进一步探讨其在现代化社会管理过程中的作用及意义。

经田野调查、民族志“深描”,芒景村布朗族的地方性知识可分为神圣层面与世俗层面两大类,神圣层面包含祖先崇拜和自然崇拜,世俗层面包含村规民约与生产实践经验。

2.1.1 神圣层面

(1)祖先崇拜 芒景村布朗族祖先崇拜意识强烈,当地的“哎冷山”即以布朗族的祖先—“帕哎冷”的名字命名。据考证,今天的布朗族来源于古代的百濮族群[27]。在东汉末年,百濮族群受到北方族群的攻击,哎冷带领布朗族人南迁,并在景迈山定居。在布朗族人看来,正是英勇的祖先带领族人开辟了新天地,使族群生存繁衍了下来。其后,哎冷迎娶傣王七公主——南发来,任命他为管理山头事务的大臣,“帕”为行政头衔,于是,“帕哎冷”的名字一直沿用至今。

当地广为流传的民歌《祖先歌》:“帕哎冷是我们的英雄,帕哎冷是我们的祖先,是他给我们留下了竹棚和茶树,是他给我们留下了生存的拐杖。”在芒景村布朗风情园内建有帕哎冷馆,馆内矗立着帕哎冷和南发来夫妇的雕塑,旁立石碑介绍其经历。碑文上刻有帕哎冷的遗训:“孤欲遗尔田畜,窃恐六宗不之福;欲遗尔货赀,然螟螣矛贼未几必匮;其遗茶乎,茂育不止,而生生不竭矣。尔宜事茶如眸,敬之护之植之养之,世嗣代传,子子孙孙慎毋火夷兵陵,慎毋寇掠虏劫,孤居冥冥必祷,而佑尔安处无患焉。”遗训中言,无论留下田畜还是财宝,都有匮乏之日,而留下茶树,则代代取用不尽,茶树即是帕哎冷留给芒景布朗族人“生存的拐杖”。

近10多年来,随着茶经济的发展、社会诚信问题以及民族认同的要求,决定恢复“山康茶祖节”、重启“剽牛仪式”,重振茶祖威力[28-29]。当地的民族精英对祭祀活动的重启起到了关键作用,民族精英苏国文为布朗族头人苏里亚之子,苏里亚临终曾交待:“一定要恢复布朗族的传统文化。”2002年,苏国文退休后,便着手准备布朗族传统文化的收集整理以及组织恢复祭祀活动。山康茶祖节每年自4月15日起至18日止,历时4天,其高潮时间为4月17日的“茶祖节”。这天,所有帕哎冷管辖的布朗族群齐聚一堂,举行剽牛仪式以纪念“茶祖”——帕哎冷,感恩祖先保佑,遵从祖先遗训。

芒景村布朗族对祖先的崇拜还体现在对老人的敬重上,比如年轻人婚礼嫁娶,要征得家中老人的同意,家中老人的卧室设在火塘较近的正室;村中设有“老人组织”,其成员由村中年长、有威望、了解传统民俗文化的老人组成,专职管理布朗族人的庆典活动及重要事务,村中重大活动的举办,必须有“老人组织”的人员参加或主持。村委会介绍说:“‘老人组织’是从道德层面,从本民族的习惯习俗、礼仪,对家庭成员与村子进行管理,决定外来人员的待遇,‘老人组织’在办丧事、办喜事,还有盖房子、选日子、搞‘三大节日’等活动中发挥了极大的作用。” 田野调查发现,老人对破坏、浪费等行为很反感,如有的老人说“现在的年轻人喝酒、抽烟、乱花钱、不听老人与父母的话,我们那时可不这样”“古茶树不能砍,砍了就没有了!(台地)茶再值钱也不能砍(古茶树),这是祖先留给我们的遗产”。

(2)自然崇拜 芒景村布朗族人相信万物有灵,认为“山有山神、树有树神、水有水神”。当地有“一祖六神”之说,一祖为茶祖(帕哎冷),六神为茶神、土神、树神、水神、虫神及兽神。在山康茶祖节的最后一天(4月18日)在竜林祭祀六神。传说茶曾拯救了布朗族群,布朗族人认为必有神灵保护着茶树,一旦破坏茶树,茶神就会惩罚。“哎冷山里的古茶树不能砍,神会怪罪。有一个人砍了棵茶树,神怪罪下来,这个人就疯了”。一旦山上种了茶树,山就变成了神山,山上的一草一木、飞禽走兽就不能随便砍伐和狩猎。

芒景村布朗族人认为:每块茶地都有一棵茶魂树,茶魂树是该茶地种植的第一棵茶树。在采茶之前,习惯上都要先祭祀茶魂树,因为“茶在布朗族是有魂的,是有神灵保佑的,你祭了它以后,它可以给我们带来好的生活”,也是为了“感谢茶树带给布朗族的财富,希望来年茶叶长得更多更好”。村民祭祀茶魂树,每年只能做一次,春季茶叶开始发的时候,采茶的时候拜一下茶魂树,拜完之后方可采摘茶叶。普通茶树的茶叶在祭祀完当天即可采摘,但茶魂树的茶叶必须在祭祀三天后才能采。

2.1.2 世俗层面

(1)村规民约 芒景村的村规民约分为成文与不成文的两部分。成文的村规民约由芒景村党总支制定,正式实施后每家颁发一册。在村规民约制定之前,要先同村里的老人组织商议,因为老人对民俗、传统文化懂得多,经“四议两公开”然后正式实施。四议即:党总支提议,“两委员”商议,党员大会审议,村民代表会议;两公开为:决议公开,实施结果公开。《芒景村村规民约》为64开的手册,其中第十一条专门对茶树的管理进行了规定,下分3个条款,首先提到“古茶林应按传统管理”。其具体做法是“在古茶林内不准打农药、不准施化肥、不准施叶面肥、不准深耕除草、不准剥树皮、不准挖草药;不准捕猎打鸟、不准取“蜂神树”的蜂蜜和蜘蛛;不准在古茶林用水、不乱掉烟头;不准在古茶林以密植种茶。违者处罚每亩100~5 000元的罚款。”

不成文的村规民约,多是根据老一辈的“口口相传”流传下来的。芒景村布朗族人的民居均为木制结构,所用的木材都是在专门的一块区域(在古茶林最外围)内砍伐大树,古茶林内的树木严禁砍伐,如果谁砍伐不但要受经济惩罚,而且还要到神山祭拜,祈求神灵原谅。村规民约不仅规范村民的生产生活行为,对外来人员或旅游者也有限制作用,“老人组织”坦言:“他们(外来人员)觉得这个山是静悄悄的,他们还不知道这是一种规矩。他们来了,就乱吼乱叫,有些人过生日还从城里拉礼花来燃放,这就要罚他们的款,跟他们说我们这里不能放烟花。放烟花就震动了神灵,不是谁想放就可以放的。谁若违反规定要先罚款,再到寨心里面拜一下,烧香。”所以,这些不成文的村规民约跟现在的文明管理还不一样,年轻人很不接受。“要把这些行为规范起来,这是一种民族习俗的管理”,这种管理模式世世代代实行,但在“老人组织”人看来是完全“可行、有效的”的管理办法。

(2)生产实践 过去,芒景村布朗族采用的是以刀耕火种为主的轮歇耕种方式,在轮耕火烧期间,“如果你要烧这块(地),必须要挖防火线,有了防火线才更安全”。除此之外,为防止村寨失火,芒景村布朗族人在寨子周围也栽种一圈防火林,形成一道生态防火线。芒景村采用的防火林树种以“红毛树”为主,“红毛树”学名为红木荷(Schimawallichii)。在生产实践中,防火林防火要“经常清理红毛树下的落叶,(这样)即使有火,也不会烧过去,因为红毛树很不容易着火”。

2.2 阐释——地方性知识对古茶林的保护作用

以“地方性知识”阐释人类行为,格尔茨[14]强调透过“文化持有者的内部眼界”进行理解和解释,这种解释“并不是简单地把别人认识事物的方式用我们自己的方式重新安排一下,而是用他们本身的方法逻辑展示,将其用我们的方式表达出来”。

2.2.1 祖先崇拜对古茶林的保护作用

“古者祖有功而宗有德,谓之祖宗者”[30]。祖先崇拜是许多民族普遍信仰的文化现象,“万物本乎天,人本乎祖”,认为生命的延续和繁荣依赖于祖先,崇拜祖先的行为即是对生命始源“生生之德”的感恩和报答[31]。人们将同自己有血缘关系的祖先灵魂,尤其是那些生前对本氏族、本部落有重大功绩、被认为最强大有力和英勇善战的部族首领的亡灵,看成本部族的守护神,对它加以崇拜,是祖先崇拜的理论基础[32]。人们除对祖先进行祭祀以外,还须遵祖训,对后代子孙起着道德约束和规训作用。芒景村布朗族对他们的祖先“帕哎冷”发自内心膜拜,声称:“没有帕哎冷,就没有我们布朗族。”帕哎冷遗训是古茶林保护的原始规定,在当地人看来,古茶林是祖先留下来的遗产,“应该像爱护我们的眼睛一样去爱护它”,这是村民赖以生存的根基,祖先崇拜是古茶林保护的原动力。

“老人组织”在村中的地位为古茶林的保护提供了有效保障,在大跃进生产期间,由于老人的阻止,古茶林没有受到大规模破坏,使古茶林得以完整保存。老人们普遍持反对破坏、反对浪费的观点,让村里的年轻人的不良行为有很大程度的收敛。在恢复传统习俗方面“老人组织”起了关键作用,“这些习俗(‘山康茶祖节’‘茶魂树祭祀’等活动)恢复了以后,家里的老人会告诉家人年轻人应该怎么做,习俗的内容已经形成一种家教了。党的政策是从科学、法律的角度来发展。用法律和习俗一起治理村寨以后,(制度)就比较完善了”,传统习俗更多从道德的层面对古茶林进行保护。

2.2.2 自然崇拜对古茶林的保护作用

自然崇拜的语境是以万物有灵的“元语言”来培养的[33],茶树对布朗族群有救助之恩,布朗族先民认为这是天意,将茶树认定为“神树”[27],这种现象与“白石”为羌人图腾神话的叙事话语一致[34]。自此,布朗人爱茶、敬茶、护茶成为其基本的信仰,因为“茶救活了我们布朗族”“每块茶园都有神在守护,所以我们人类的行为要有节制,不能乱来,你要是搞破坏,人看不见但是神会看见”。古茶林里的树也是不能砍的,否则“人不会富裕”“如果(在古茶林里)乱砍滥伐,人会得半边风”。即便是正常的生产活动如采茶,也要先对茶魂树前进行祭祀,祈祷茶神以后才能采摘茶叶。可见,这些禁忌已内化为芒景村布朗族日常生活的一部分,规范着村民的日常行为。

在当地普通人看来,尽管“依法管理,目前对普通村民还是有效的”,但仍然有人会偷采古茶树、破坏古茶树,在茶交易中有不诚信的行为,法律虽然起到了震慑作用,但不足以在人们心中树立对法律的畏惧感。因为法律主要的惩罚手段是罚款,虽然“罚款还是有用的,但是有的人就不怕,被罚款后依旧破坏,因为他有钱交罚款,而古茶树被破坏后就没有了”,村民认为,罚款这种方式对于惩治破坏古茶树的行为只能治标而无法治本。这种现象在孙九霞等[26]的研究中同样出现:“我们村很多人家因盖房子砍树受到林业部门罚款,有的人家就砍了一棵大树而被罚款 6万多元,其他人家也因乱砍树受到了罚款。但罚了款就不管了,有的人就想款都罚了,要想办法把所交罚款赚回来,只能继续修建客栈。”

当地精英认为,要对惩罚行为的畏惧感内化于心,祭祀仪式是有效的手段。“老人组织”宣称:“恢复祭祀‘山康茶祖节’活动以后,小偷小摸的这些行为都解决完了,民族文化的重要性得到了充分肯定。管人是要管他的心啊,用祭祀这种形式让人服你。”祭祀活动创造的神圣氛围使处于其中的参与者产生了复杂的情感,发挥了特殊的心理整合作用[31]。“恢复‘山康茶祖节’,他心里就怕,有鬼神看着村寨,违法乱纪、小偷小摸等事就很不敢去做”。祭祀行为既不是单纯的爱,又不是单纯的惧,是爱和惧的调和[35]。由此看来,祭祀活动的重构,其重要性有:一是在人们心中唤醒了感恩的意识,“我们今天所有的一切都是我们的祖先传给我们的,都是茶带给我们的,我们应该像爱护我们的眼睛一样爱护它”;二是在人们心中种下了畏惧鬼神的种子,“鬼神是无所不知的,你做了坏事,鬼神不知道什么时候就会惩罚你,人就不敢做了”。自然崇拜同祖先崇拜都有表象(宗教信仰)和礼仪实践(仪式),在社会仪式不断的展演下,由不自觉到自觉,形成了系统的保护观念[36],这种理念对现今的生态文明建设也有现实意义[37]。随着传统文化和含有浓厚古茶林保护意识的地方性知识的重构,这些观念将更加深入人心,对古茶林的保护将从规章制度下的“他律”实现地方性知识下“自律”的转变。

2.2.3 村规民约对古茶林的保护作用

村规民约是村民自治的重要管理制度,是集体智慧的结晶,是全体村民的共识,在少数民族地区无疑具有权威性和适用性[38]。“如果不遵守,人家会看不起你”,农村是一个熟人社会,人与人之间的交往靠个人的信誉维持。如果有人不遵守大家的共识,无疑会遭到其他人的排斥。芒景村的村规民约里对古茶林的保护作了明确说明,对破坏古茶树的行为也有具体的惩罚措施,虽然这些惩罚看上去并不严重,然而古茶林作为祖先留下来的遗产,在村民心目中的份量很重,村规民约作为村民的共识,一旦违反,道德上受到谴责的压力巨大。20世纪60年代“农业学大寨”期间,生产队对古茶林进行改造,实行低产茶向高产茶生产方式的转变,村里的老人当时并不接受这种做法,究其原因:一是“古茶林这边不能搞农业,几千年前就定下来了”;二是“老人舍不得砍茶树,因为那是祖先传下来的”。尽管当时并未形成纸质文本的村规民约,但作为约定俗成的规定,得到全村人的认可,遵守村规民约,就意味着对族群的认同,对民族文化的认同。在老人们的坚持下,古茶林资源得以保存至今。

2.2.4 生产实践对古茶林的保护作用

芒景村布朗族的先祖通过长期的观察和实践发现,“红毛树”生长较快、不易燃烧,是防火的优良树种,当地居民通常在村寨周围栽植一圈红木荷作防火林;在刀耕火种耕作方式消失前,古茶林周围与耕地之间种植红木荷林带,可防止意外失火危及古茶林。现代科学业已经证明[39-40],红木荷栽种容易,适应能力强;树皮厚,树冠结构紧密,叶片具有含水量高、油脂含量低及阻燃性强等特点,是生物防火林的优秀树种。芒景村布朗族人对防火林的利用所显示的科学理性成分,为人文阐释主义与科学理性主义之间的对话提供了可能。

3 讨论与结论

3.1 讨论

格尔茨[14]提出的地方性知识,是在地者人地互动的结果,他者可以通过“深描”理论来解释在地者的行为意义。事实上,地方性知识不是一成不变的,在全球-本地框架下,地方性知识也在不断地重构、调适。地方性知识是特定群体在特定环境下对现实世界的呈现,不仅是一种文化资源,而且在新时代背景下注入了新的内涵,以应用于本地建设与发展[41]。本研究通过“深描”文化持有者的地方性知识认为,地方性知识在他者看来是毫无意义的行为,在当地可能起着社会治理、环境保护、权力规约等作用。研究地方性知识的空间特征与分类,能够有效地区分知识的复杂程度,提高知识的质量,将有助于地区重塑自身、升级技术、摆脱竞争劣势,从而提高地区的竞争力[42]。

地方性知识蕴含的丰富的资源保护观念得到了许多国家与非政府组织的认可,许多地区的地方性知识被挖掘和再发现,成为环境生态保护与地方发展的重要内容[43]。地方性知识的内化约束与法律法规制度化的保障将是古茶林保护乃至森林保护的有效途径。当然,在全球经济一体化、现代化浪潮冲击下的当今社会,古茶林文化景观在多元主体的互动中产生了深刻的重构[44],仅采用地方性知识实现对当地的古茶资源保护也存在着其局限性[26]。从古茶林的保护看,地方政府成立古茶林管理委员会、聘用护林员、制定古茶林管理条例,通过现代管理制度与地方性知识共同实施对古茶林的保护是行之有效的方法。从方法论的角度,地方性知识的价值在于尊重不同群体的生活方式及认知方式,从不同视角和立场去分析同一种文化现象是至关重要也是具有现实意义的[45]。“我们其实都是持不同文化的土著,每一个不与我们直接一样的人都异己的、外来的”[14],因此,深入挖掘地方性知识,阐释千百年来当地所形成的对自然的态度,对于今天的生态文明建设具有重要的启示意义。

3.2 结论

对具有丰富传统文化的地方性知识难以采用实证主义或科学理性主义的方式研究,格尔茨[14]主张采用田野调查与“深描”民族志的方法,通过个案进行概括。本文研究案例说明,地方性知识可以通过人文阐释主义的方式进行研究。本研究发现,案例地的地方性知识丰富,在过去对当地古茶林的保护起着关键作用,从整体上看包含神圣与世俗两个层面,神圣层面包括祖先崇拜、自然崇拜,世俗层面包括村规民约与生产实践。这些地方性知识在今天得以传承和重构,尽管有些仪式的内涵发生了一定程度的变迁,但依然成为古茶林保护的重要因素,神圣层面的保护意识已内化在村民的日常生活中,约束着他们的行为;世俗层面作为生产实践经验的总结,也成为当地村民共同遵守的约定,在道德层面上规范村民对待古茶林的行为。如果说法律制度是从外在对村民的行为进行制约,地方性知识则是从内在规范村民的行为,地方性知识的传承有助于人们的行为从“他律”转向“自律”,从内心意识上自觉保护古茶林(图2)。

图2 地方性知识阐释古茶林保护的机制框架Fig.2 Structure diagram of ancient tea forest protection mechanism explained by local knowledge