我国教师流动研究的文献计量及可视化分析

冯小桔

摘 要: 为了解教师流动研究现状,本研究分析教师流动研究热点,以教师流动为主题获得中国知网数据库2015年—2020年近5年核心文献237篇,选择研究工具BICOMB和SPSS对教师流动的文献数量、研究作者、关键词(Keywords)等进行统计分析。研究发现,研究热点主要集中于义务教育阶段教师的流动及教师的流动意向、教师流动对策及教师资源的最优配置等方面。

关键词: 教师流动 SPSS聚类分析 研究热点

国外学者通常认为,教师流动(teacher mobility)或称其为教师移民(teacher migration),意为教师离职后仍选择教育行业,转到其他学校或教育机构任职。这类教师被称为“流动者”(movers)[1](60-67)。国内学者对教师流动的理解有三种观点,分别为:教师流动可以是在各级各类不同学校之间的,可以在教育行业和其他非教育行业中进行流动;教师流动是指在不同学校不同地区之间进行流动;教师的流动可分为由市场为导向推动的“自主流动”和以政府政策主导的“政策性流动”[2]。本文运用BICOMB文献共现分析系统和SPSS 22软件对发表教师流动文献的关键词、高频作者和核心机构进行可视化分析,分析生成的关键词聚类分析树状图及共词矩阵,并以此为基础进行多维尺度分析,能够客观真实地反映出作者间与机构间的紧密关系,解读和展望近五年来我国教师流动研究前沿、热点及发展趋势。

1.数据来源与研究方法

1.1数据来源。

文章数据来源于CNKI数据库,为了能够检索到准确、全面的论文,用高级检索,以“关键词”为检索项,采用“教师流动”作为主要检索入口,文献类型为学术论文,共检索出2015年1月1日至2020年9月8日期间的有效核心文献237篇。这些样本文献主要涉及作者、题目、摘要、参考文献等内容,选择导出格式NoteFirst,并将其保存为文本格式,便于进行后续数据处理。

1.2研究方法。

用BICOMB文献共现分析,对下载的237篇文献进行计量分析抽取作者、关键词等字段,并统计相应字段出现的频次,按照频次阈值≥5,≤74截取高频条目之后生成词篇矩阵。用SPSS的可视化系统聚类,分析对象之间的距离远近,判断类别间差异大小,把距离较近的关键词聚集一起达成分析目标,降低类别里的“差异”,放大类别间的“差异”。通过关键词聚类分析树状图(Keywords),分析我国教师流动的研究热点。

2.研究内容及结果分析

2.1发文量及来源出版物分析。

1993年,我国制定了城乡教师交流制度,1994年1月开始实施《中华人民共和国教师法》,说明对教师的重视和合法权益的保障愈加明显,用CNKI可视化分析得出1994年—2019年近10年有关“教师流动”主题的发文量趋势,从2008年后发文量起伏波动比较大,按此波动趋势,2020年度文献数量将达到30篇—59篇。本文选取2015年—2020年近5年237篇有关“教师流动”主题的有效文献进行统计,2015年“教师流动”相关文献达到55篇,之后逐年呈缓慢下降趋势,国家出台了一系列政策和措施保障教师流动合理、有序地开展,2015年出台《乡村教师支持计划(2015-2020)》,对义务教育阶段的教师流动在政策上做出了引导,使中小学教师流动研究处于白热化的状态。在检索教师流动的文献中,发文量前10的机构分别为:北京师范大学、西华师范大学、华东师范大学、云南师范大学、东北师范大学、西南大学、广西师范大学、宁夏大学、南京师范大学及武汉理工大学,其中排名第一的为北京师范大学,达到10篇。从发文机构的研究统计可知,发文量在4篇以上的研究机构共计10所,这些机构累计发文量是69篇,占总量的29.11%。且这10所核心机构全部来自高校,其中师范院校所占比重较大,7所师范院校共发文53篇,占总发文量的22.36%,由此可见,师范院校是引领和推动我国教师流动改革研究的主力軍、智囊团。与此同时,部分综合院校的科研人员占有一定的比例[3](22-28)。但在发文机构中,这部分院校比例不是很大,反映出近5年学术界对“教师流动”这一现状关注度降低。

2.2高频作者分析。

共提取到342名作者,由分析数据和表1可以看出,其中出现频次在3次或3次以上的共8位作者,由高到低依次为刘进(13篇)、沈红(5篇)、杜屏(4篇)、李志峰(4篇)、王强(4篇)、夏茂林(3篇)、孙涛(3篇)、王艳玲(3篇),根据普莱斯定律,以此界定核心作者群,当核心作者的发文量达到总论文量的二分之一时,此领域的核心作者群形成。由此计算可知,发表论文3篇及以上的作者即为该领域的核心作者,共有8位,总计发文39篇,占该领域总发文量的16.4557%,说明目前我国教师流动的相关研究还未形成核心作者群[4](69-75)。

2.3高频关键词分析。

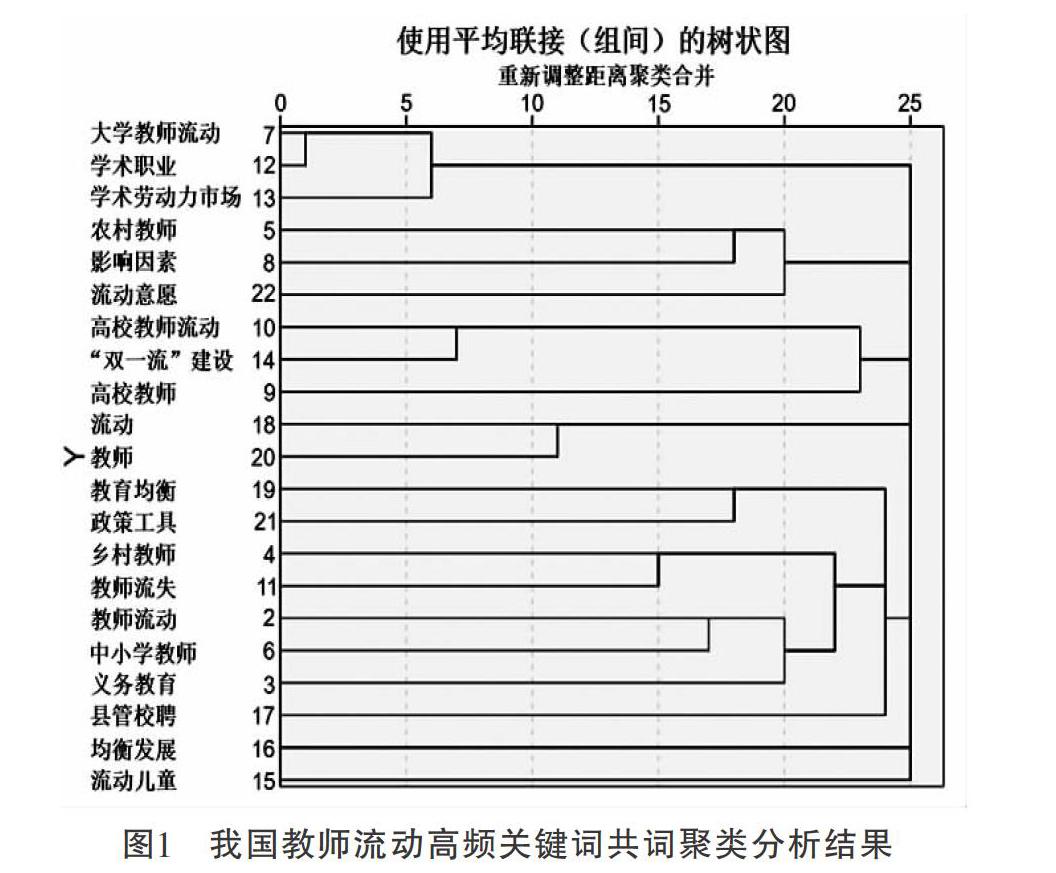

此研究通过BICOMB软件对237篇有效文献进行关键词的提取、统计,从统计资料和表2可以看出,出现频次总和为949次,共获得21个高频关键词,其中最高高频关键词为“教师流动”,共计74次,占总频次7.7977%,位于前20名高频关键词,共出现167次,占总频次17.5975%,基本上代表了我国教师流动研究的相关热点或主题。为了更直观地了解关键词间的亲疏关系,采用“组间连接”的聚类方法得到高频关键词聚类分析图,聚类即根据研究对象的特征进行分类,减少研究对象的数目,把性质相接近的事物归为一类,结果如图1,在聚类分析树状图中,关键词距离越近则表明它们之间越相似,以距离25为划分区间,这些高频关键词大致可以划分为6大种类,种类一:大学教师流动、学术职业、学术劳动力市场;种类二:农村教师、影响因素、流动意愿;种类三:高校教师流动、“双一流”建设、高校教师;种类四:流动、教师;种类五:教育均衡、政策工具、乡村教师、教师流失、教师流动、中小学教师、义务教育、县管校聘;种类六:均衡发展;流动儿童。

2.4研究热点分析。

通过对高频关键词图谱进行聚类分析得出教师流动领域的研究热点,发现教师流动有以下演变历程:一是范围上由校际流动到县域流动再到城乡流动;二是从流动保障来看由制度规范较弱的杂乱流动到制度规范合理、有序的高效流动[5](34-37)。且归纳分析可知有关“教师流动”的研究热点主要集中于义务教育阶段教师的流动及教师的流动意向、教师流动对策及教师资源的最优配置等方面。运用CNKI可视化分析,得到关于义务教育阶段教师流动这一热点关键词有“义务教育均衡发展”“师资均衡配置”“教育均衡”等,主要聚焦在教育均衡和师资均衡两个方面,其中均衡包括基本均衡和优质均衡,可归结为教育公平这一范畴[6](14-16)。受城乡二元经济结构的影响和教育的普及,教育不公平现象愈发突出,城乡教育差距明显,校际差距大,教育资源分配存在问题,这也是导致教师流动的部分原因。

3.研究期望

3.1多维度选择研究方法,提高研究结果的准确性。

在可视化软件尚未开发前,绝大多数学者通过定性分析的方法研究教师流动的相关问题,定性的方法更多地注入笔者的理解与分析、归纳与整合,缺乏量化的研究方法,致使文章枯燥乏味,难以准确直观地把握研究成果。近年来,较多学者把视角转入量化研究,用可视化软件分析教师流动问题研究,预测教师流动问题发展趋势,感知教师流动问题热点与前沿,让结果更有说服力。

3.2促进学术合作交流,打破“单位情结”。

通过高产文献作者统计表(表1)和机构发文量频次及CNKI数据库的作者合作共现图谱分析可知,各个发文机构间合作少,学者与学者合作仅限于单位内的合作。从发文机构可知,师范院校在教师流动研究中充当主力军的作用,但院校并未形成合作,由此可见,我国教师流动研究领域内作者和研究机构间并未形成系统良好的合作网络。因此,各作者各单位间应该互相合作,展开学术交流,共研共创共享新课题,取各自本领之长补教师流动研究之短,促教师流动研究合理有序高效开展。

3.3转变“城市中心”流动取向,实现教师资源的最优配置。

教育作为准公共产品,“择校热”不仅存在于家长、学生的身上,在教师群体中也普遍存在,受城乡二元经济结构、高度集中的计划体制影响,形成以“城市为中心”的流动取向。政府应加大对“三支一扶”“特岗教师”“人才引进”等计划的扶持力度,让更多优秀的毕业生群体走进教育走进乡村。要转变教育财政和教师人事制度向城市中小學倾斜的走向,在财政上提高教师个人收入、缓解经济压力,在人事制度上注重教师个人发展空间、职称评定,实现教师资源的最优配置。让教育普及程度由城市远高于农村的现状转变为农村教育普及程度大幅提高,让城乡儿童全民受教育转变为城乡儿童全民受优质的教育。

参考文献:

[1]周钧.农村学校教师流动及流失问题研究现状与发展趋势[J].教师教育研究,2015,27(01).

[2]刘宇佳.县域内义务教育阶段教师流动现状研究[D].上海:上海师范大学,2020.

[3]张良,王甜.21世纪以来我国中小学教师流动研究的热点、趋势及展望——基于2002-2017年文献的CiteSpace可视化分析[J].新疆教育学院学报,2019,35(01).

[4]李化树,叶冲.基于知识图谱的我国农村教师研究可视化分析[J].教育研究与实验,2018(06).

[5]陈坚,陈阳.我国城乡教师流动失衡的制度分析[J].教育发展研究,2008(Z1).

[6]汪丞.教师定期轮换流动制度——促进校际师资均衡发展的一种思路[J].中国教师,2006(02).