基于“创客思维”的机械类创新型人才培养模式

姜 超,徐庆华

(湖北理工学院 机电工程学院,湖北 黄石 435003)

0 引言

近年来, “创客”(Maker)一词屡见不鲜, 其中的“创”指创造,“客”指从事某种活动的人。“创客”本意是勇于创新、努力将自己的创意变为现实的人,也泛指具有创新理念、自主创业的人。在“大众创业,万众创新”的时代背景下,“创客”特指具有创新理念、能自主创业的人[1-2]。要做勇于创新的“创客”,必须努力塑造创客思维,用创新的思维方式代替传统的思维方式。创客思维具有对事物充满好奇、对好奇的事物进行挑战、对挑战成功的事物进行分享的特点,包括创意思维、设计思维、创造思维[3-8]。创客教育已成为当代大学生的必修课,其以培养具有创新思维理念、能够自主创业的高校毕业生为目标,以积极实践、富于创新、敢于创造的意识和能力为核心。

本文在 “新工科”背景下,结合高校创新型人才培养模式,以创客思维替代传统教学理念,提出以创客思维为引领,构建机械类“新工科”创客人才培养“四位一体”的创新人才培养模式,旨在推进机械类创新创业人才培养。

1 “新工科”创新型人才培养模式中存在的问题

1.1 创新创业教育理念落后

在创新型人才培养方面,大多高校是在原有人才培养方案的基础上进行调整,如缩短部分理论课程学时、增加实践实验学时、提供部分针对大学生创新创业能力提升的公选课程、成立创新创业学院对大学生创新创业进行指导等,对提升大学生的创新创业意识起到了积极的促进作用。然而,如何真正对创新创业人才实施全方位打造、如何将整个创新人才培养过程中各类教学过程有机结合、如何在教学过程中以产出为导向引导教师和学生等问题依然存在。高校创新创业理念教育面临着巨大的挑战。

1.2 创新创业教育模式陈旧单一

地方高校的创新创业教育通常有以下3种模式。

1)开设创新创业教育类课程,通过公共选修课等方式对学生进行授课。该模式下,学生往往因缺乏创新创业能力的实际锻炼,无法获得创新创业能力的全面提升。

2)在高校设立创新创业学院[9],为有创新及创业能力的大学生搭建实践平台,引导他们创办各类小微企业。但是,创新创业学院在管理运行上又存在资金短缺、社会需求有限、人员变动大等诸多问题。

3)结合国家及各省市组织的各类创新创业比赛机制培养创新创业人才。该模式虽然能够提升部分学生的动手能力,但往往对高校教学科研工作作用不大。

这3种模式虽已初见成效,但高校、企业、学生这3类主体之间没有进行有效的互动和融合,效果不佳。

1.3 创新创业意识亟待提高

创新创业意识对于创新型人才培养至关重要。高校教师对学生的指导随着创新创业课程授课任务的完成而结束,对学生创新创业意识的培养无法形成连贯的长效机制[9],而大学生创新创业的意识和行为(如创办小型企业、加入高校创新创业小组)常出现在修完创新创业类课程后得到激发。学生由于创新创业意识不够清晰明确,最终导致其创办企业和后期创业的目标无法实现。

2 以“创客”视角全方位促进机械类创新型人才培养模式改革

2.1 深入调研行业、企业和毕业生需求

对近3年的毕业生进行调研访谈,深入了解企业对机械类工程人才的需求,结合学校人才培养定位,对培养方案进行灵活机动地调整。正确引导学生从大一入校就树立“创客思维”,尝试在创新型人才培养过程中以订单化、多元化、模块化理念展开理论及实践教学活动。

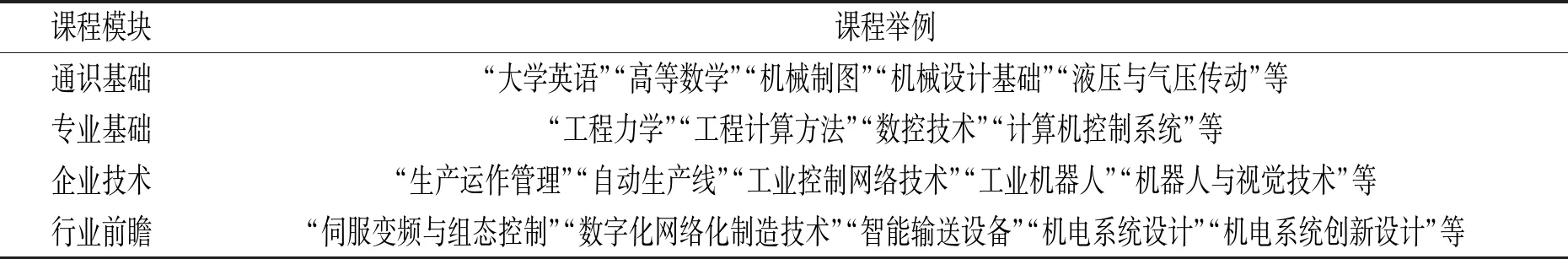

2.2 重塑机械类创新型人才培养目标

结合机械类毕业生人才培养目标及毕业要求,将原课程体系按模块划分为通识基础课程模块、专业基础课程模块、企业需求课程模块、行业前瞻课程模块。在原教学大纲中加入“创新力影响因子”;对创新、实践类课程严格实施导师制,采用项目式教学、翻转式课堂等新方法;对“创客”人才培养过程进行指标细化,以讨论法、案例教学法等组织课堂教学,以项目立意、功能实现、成效及市场推广价值分析等内容作为考核评价指标。模块化课程体系见表1。

表1 模块化课程体系

2.3 精准施策,完善机械类创新型人才培育过程

1)以教促赛,以赛返教。授课教师结合创新、实践类课程,组织学生积极参与各类学科竞赛(“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生工程训练综合能力竞赛等),对整个过程实施项目式指导,赛事结束后对全过程进行分析,以期“反哺”创客教学。

2)以产出为导向,孵化教学成果。教学实施过程中鼓励并指导学生积极申报各类大学生创新创业训练项目、实验室开放基金项目等,以推动学生和教师进行科教研论文撰写、专利申报,着力孵化教学成果。

3)以点带面,全员参与。 全方位打造先进典型,树立标杆引领全员。对 “标杆教师”的职称晋升、绩效考核等进行政策性倾斜;推荐“标杆创客”参评国家奖学金及各类省市奖项。

2.4 开展校企合作协同育人对接模式

聘请企业技术人员作为导师团成员,以企业发展技术问题为背景,引导学生尝试解决生产实际问题,搭建工程实践平台,同时鼓励高校教师参与到企业项目申报、技术培训、咨询、成果鉴定等横向课题中,构建校企合作协同育人体系。学生通过参与课题可以提前了解行业动态,对接就业意向企业;对拟吸纳毕业生的企业,不仅缩短了专业人才培育周期,又节省了人力资源成本,实现“多赢”。

3 打造机械类大学生“创客”硬核实力

培养机械类“创客”人才,仅在人才培养方案上作修改,显然是远远不够的。以创客思维为视角在思维模式、教学模式、产出导向和就业方向4个方面进行创新,创建“四位一体”创新型人才培养体系,打造机械类“创客”的硬核实力。

3.1 思维模式创新

单靠一门课和一次比赛来营造高校的创新理念是远远不够的,应在每门课程中增加创新模块,以实现本科教育的过程化和精细化。要紧紧围绕创新创业人才的核心目标制定人才培养方案;介入创新思维,体现教师的授课创新;引导学生在学习中实现“广探寻、深研究”;将部分专业课程的授课重点转向对学生创新能力进行培育和孵化。

高校应充分挖掘和重点培养双师型教师,教师在教学过程中结合自己的企业工作经历和教学科研项目,推动并培养学生的创新创业意识。在授课计划上,增设学生参与度高、讨论性强、能动手操作的授课环节;在授课过程中,通过课堂教育和网络教育相融合的方式,构建多元化、创新化的授课新模式;在授课方法上,鼓励双师型教师结合国家各类竞赛进行案例教学,摒弃原有照本宣科的传统授课模式;在成绩考核上,针对不同专业的学生以创新创业能力达成度作为考核指标。

3.2 教学模式创新

以湖北理工学院机械电子工程专业的人才培养方案为例,针对毕业生在企业工作中存在的对工业机器人的操控以及解决机器人视觉能力不足的问题,结合企业对毕业生能力的需求,在专业技能模块课程予以保证的前提下,做出以下创新:①对“机械电子工程”课程按模块进行划分(如图1所示);②所有课程大纲引入“创新力影响因子”概念;③除基础课程和专业基础课程模块外,企业需求与行业前瞻课程模块均采用项目式教学;④鼓励采用翻转课堂、教赛结合的教学方式;⑤考核方式多元化,依照项目评分机制对创客达成度予以评分。

3.3 产出导向创新

就高校现状而言,教师一方面需要完成基本的教学工作,另一方面又需要在专业领域里深耕。对企业需求而言,毕业生除了要掌握扎实的专业知识外,还要具备职场中团队协作及创新能力。为培养出既能满足企业需求,又能永立潮头的“创客”,可以在教学过程中持续性引入各类大学生竞赛、大学生创新创业项目、实验室开放基金项目,教师可以将分散的精力与资源聚集起来,合力促成横向项目签订及教学、科研等工作全面展开,学生亦能在参与的比赛或课题中,获得在传统面授课堂中无法获取的知识,大大提高创客培养达成度,使教师和学生专业能力得到全面提升的同时,又能在创新型人才培养过程中获取丰硕的产出。

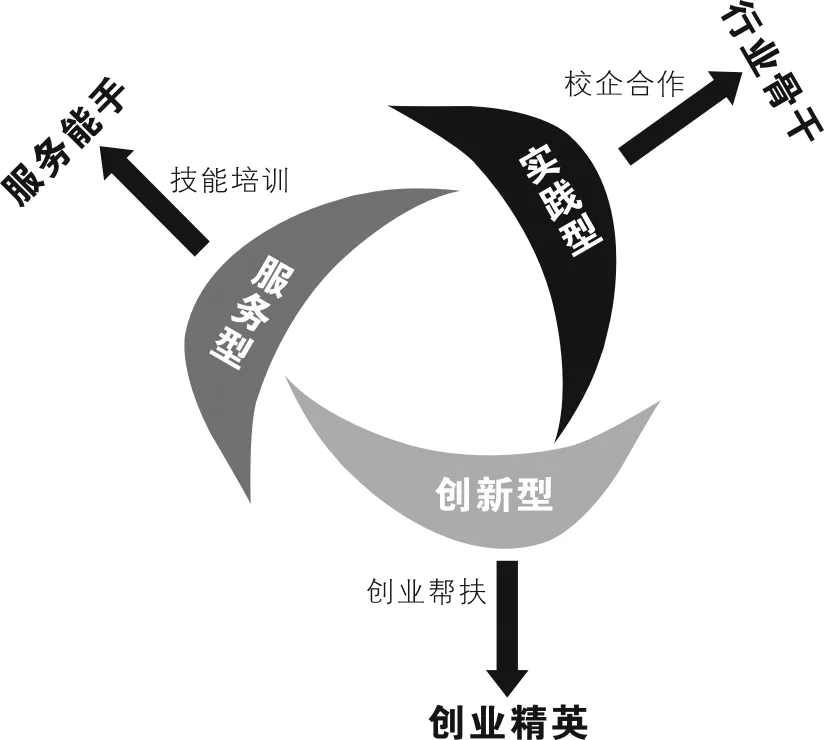

3.4 就业方式创新

根据对大学生就业指导获取的经验以及对大学生就业情况调查结果,将机械类毕业生朝着服务型、实践型、创新型方向进行引导和培养。多元工科学生就业导向架构如图2所示。

图2 多元工科学生就业导向架构

对动手能力较弱的学生,着力评估其职业技能模块能力,以就业指导课为抓手,提升学生的擅长技能,引导其朝服务型就业岗位方向发展;对实践动手能力稍强、创新意识一般的学生,通过订单培养和企业导师,引导其朝着实践型就业岗位的方向发展;对动手能力强、创新能力突出的“标杆创客”,依托各类校企资源和创业帮扶政策,引导其朝着创新型就业岗位方向发展,帮助其成为创业精英,同时还可作为企业校友吸纳学校后续毕业生。

4 结束语

针对机械类“创客”培育过程中遇到的各类新问题,在分析全局的前提下对原有培养方案予以调整和更新;对授课过程中出现的课程内容滞后于企业需求问题,及时对专业基础课程模块、企业需求课程模块、行业前瞻课程模块作出调整;对于已经培育的“标杆创客”,尽力帮助其解决在新建企业创业初期面临的资金募集、项目推介、市场引导等卡脖子问题,以建立长久合作机制;对“创客”校友企业实行定期回访制度,实时了解一线企业对高校人才培养、课程设置等方面的需求;对机械类创新型人才培养模式进行反馈,使其不断完善,更加适应全行业创新的新格局。

为了培养出具有创新精神的优秀创客,需要社会、学校、企业、教师、学生5个主体共同发力,使机械类新工科毕业生成为就业市场的“领航员”。