从“邹孟轲母”与“宋恭伯姬”的故事看《列女传》图文的叙事侧重

[摘 要]刘向序次《列女传》凡八篇,以戒天子。今所见《列女传》共分为七类,即母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、辩通、孽嬖。据《汉书·艺文志》班固自注所引,此书名为《列女传颂图》,顾名思义,全书可分为三大部分——传、颂、图。传乃《列女传》的正文;颂是各篇篇末的一段文字,有概述列女故事的作用;图则为列女图。内蒙古和林格尔地区东汉墓壁画、山东嘉祥的武梁祠汉画像石、北魏司马金龙出土屏风皆见绘画列女图像,可与《列女传》故事相配合,但终非附书而行之本子。郑振铎、白化文皆提及明朝尤其是万历年间,乃中国古代木刻版画的黄金时代,作为书籍插图,几乎遍及各种各样的书籍之中。刘赛亦指出多种坊刻插图本或插图改编本《列女传》也应运而生。本文选取了余文台三台馆刊本、清乾隆四十四年(1779)鲍氏知不足斋印明万历刻本、清道光五年(1825)阮氏摹刊南宋建安余仁仲本、四部丛刊本(据上海涵芬楼借长沙叶氏观古堂藏明刊有图本影印)等,以《列女传·母仪传·邹孟轲母》和《贞顺传·宋恭伯姬》为例,比较传文与插图在叙事角度重点的异同,从中带出阅读《列女传》文字与图像的旨趣。

[关键词]列女传;孟母;宋伯姬;明代版画;图文对读

[作者简介]潘铭基(1977-),男,文学博士,香港中文大学文学院教授(香港)。

一、“列女”之传、颂、图

刘向序次《列女传》凡八篇,今本分为七类,即母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、辩通、孽嬖。《汉书·艺文志·诸子略》儒家类载录刘向著述,谓“刘向所序六十七篇”,班固自注:“《新序》、《说苑》、《世说》、《列女传颂图》也。”[班固:《汉书》卷三十,北京:中华书局,1982年,第1727页。]刘向本传则曰:“序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子。”[班固:《汉书》卷三六,北京:中华书局,1982年,第1957页。]就《列女传》而言,《艺文志》与本传所载略有不同。所谓“列女传颂图”者,顾名思义,可分为三部分,即“列女传文”“列女颂”“列女图”也。

《列女传》之正文,顾名思义,乃是各篇叙述古代女子生平的文字。此中叙事,按其所分七大类别,各有重点。此中女子,其生平事迹未必能在今所见先秦两汉典籍里寻得依据,或与传世典籍所载不尽相同。张涛指出,“最早使传体脱离经、纪而独立成书的,当推刘向《列女传》”。[张涛:《列女传译注》,北京:人民出版社,2017年,第18页。]《汉书·刘向传》云:“向睹俗弥奢淫,而赵、卫之属起微贱,逾礼制。向以为王教由内及外,自近者始。故采取《诗》《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及孽嬖乱亡者,序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子。”[班固:《汉书》卷三六,第1957-1958页。]准此而论,《列女传》所载故事当有所依据,来自《诗》与《书》。

至于“颂曰”部分,就今《列女传》之叙次所见,乃是每篇之末的一段文字。今所见《列女传》前七卷每篇皆有“颂曰”,至第八卷“续传”则无“颂曰”之文。唐代徐坚《初学记》卷二十五《器物部》“屏风第三”引刘向《七略别录》曰:“臣向与黄门侍郎歆所校《烈女传》,种类相从为七篇,以著祸福荣辱之効,是非得失之分。画之于屏风四堵。”[徐坚:《初学记》卷二五《器物部》“屏风第三”,北京:中华书局,2004年,第599页。]据此可知列女图可绘画在四块屏风之上。“颂曰”之文,就内容而言似乎有概述列女故事的作用。举例而言,在《列女传·母仪传·弃母姜嫄》里,“颂曰”之文云:“弃母姜嫄,清静专一。履迹而孕,惧弃于野。鸟兽覆翼,乃复收恤。卒为帝佐,母道既毕。”[王照圆:《列女传补注》卷一,上海:华东师范大学出版社,2012年,第5页。]考此八句之文,两句一组,第一组呼应了传文“姜嫄之性,清静专一”;第二组呼应了传文“行见巨人迹,好而履之”;第三组呼应了“飞鸟伛翼之”,“乃收以归”;第四组呼应了舜之任命云云。因此,“颂曰”与传文内容颇为一致。魏伯河云:“《列女传》传文每篇少则数百字,多则一两千字,无论写在画面之中、画面一侧或其下方,都无可能。显然是无法直接起到图画‘说明作用的。”[魏伯河:《〈列女传颂〉:中国现存最早的题画诗》,《福建江夏学院学报》2015年第4期。] 又云:“就中国题画诗之历史而论,《列女颂》应属存世最早的题画诗;而且其数量多达百余首,这样的发现无疑是令人惊喜的。”[魏伯河:《〈列女传颂〉:中国现存最早的题画诗》,《福建江夏学院学报》2015年第4期。]以为“颂曰”乃题画诗,甚有创意,却未必属实。据北魏司马金龙墓出土屏风,扬之水云:“山西大同北魏司马金龙墓出土漆画屏风,创作在太和八年之前。屏风所绘为《列女母仪图》、《列女仁智图》、《列女贞顺图》。……见于《列女传·母仪传》者,为《有虞二妃》、《启母涂山》、《周室三母》、《鲁之母师》、《鲁师氏母》。《仁智传》,为《孙叔敖母》、《卫灵夫人》。《贞顺传》,有《蔡人之妻》、《黎庄夫人》。《续列女传》,则有《班女婕妤》,不过班姬之幅,画中题记并不是采自《传》文,而是节略《汉书·外戚传》中的叙事。”[扬之水:《北魏司马金龙墓出土屏风发微》,《中国典籍与文化》2005年第3期。]即就屏风所见列女图,题榜文字与《列女传》之各篇“颂曰”亦颇有不同,如“周室三母”之图,题榜文字云:

周室三母者,大姜、大任、大姒也。大姜,大王之妃,吕氏之女也。□□□□□□□,王季之妃,贞一有行,其怀妊,目不视恶色,耳不听淫声,能以胎教。溲于豕牢,而生文王。大姒,文王之妃,禹后莘□之女也。号曰文母,生十子,皆贤圣。[殷宪、董其高:《北魏司马金龙墓屏风漆画题记》,《中国书法经典》2014年第7期。]

今考《列女传·母仪传》有载“周室三母”,细意比较,可见屏风之文虽与传文不尽相同,但亦与“颂曰”之文迥异。《列女传·母仪传·周室三母》“颂曰”:

周室三母,太姜任姒。文武之兴,盖由斯起。大姒最賢,号曰文母。三姑之德,亦甚大矣。[王照圆:《列女传补注》卷一,第15页。]

显而易见,屏风所载与《列女传》“颂曰”并不相似,反而更接近传文之节录。因此,魏伯河以为《列女传》“颂曰”当为最早的题画诗之诗,未必可信。

“列女图”乃图画传颂所载女性之画像。《后汉书·皇后纪·顺烈梁皇后》:“少善女工,好史书,九岁能诵《论语》,治《韩诗》,大义略举。常以列女图画置于左右,以自监戒。”李贤注:“刘向撰《列女传》八篇,图画其象。”[范晔:《后汉书》卷十下,北京:中华书局,1965年,第438页。]此言顺烈皇后尝以“列女图画”置于其左右,李贤注以为即《列女传》之配图。据上引刘向《七略别录》之文:“臣向与黄门侍郎歆所校《烈女传》,种类相从为七篇,以着祸福荣辱之効,是非得失之分。画之于屏风四堵。”[徐坚:《初学记》卷二五《器物部》“屏风第三”,第599页。]此言刘向父子将列女图画在四块屏风之上,据此,“列女图”亦出刘向父子之手。有关《列女传》之“传”“颂”“图”是否同时出现,或其先后次序,前人讨论颇丰。《隋志》载《列女传》十五卷为刘向撰、曹大家注,并有《列女传颂》一卷乃刘歆所撰。[魏征等:《隋书》卷三三,北京:中华书局,1973年,第978页。]曾巩《古列女传目录序》:“《隋书》以《颂义》为刘歆作,与向列传不合。今验《颂义》之文,盖向之自叙。又《艺文志》有向《列女传颂图》,明非歆作也。”[曾巩:《古列女传目录序》,《新刊古列女传》,清道光五年阮氏摹刊南宋建安余氏本,第1a页。]以为《隋志》所载为误,即“传”与“颂”具出刘向之手。虞思徵以为“至传颂所作为向为歆,论者各持异见,今实未能明判”,[虞思徵:《整理弁言》,王照圆:《列女传补注》,第2页。]实为知言。

二、明代版画《列女传》之概况

印章、石刻、画像石等,可视为中国古代版画的源头。到了唐代,图文并茂的木刻版画屡见于宗教类文献。郑振铎《中国版画史图录·自序》云:“(版画)独我国则于晚唐已见流行。迄万历、崇祯之际而光芒万丈。”[郑振铎:《中国版画史图录·自序》,《郑振铎艺术考古文集》,北京:文物出版社,1988年,第251页。]宋代是我国和世界印刷史上的第一个黄金时代,不同类型的作品都出现了版画作为配图。明代更是版画发展的高峰,白化文云:“明朝就可称作中国古代版画发展史上惟一的黄金时代。”[白化文:《中国古代版画溯源(下)》,《中国典籍与文化》1999年第1期。]“作为书籍插图,几乎遍及于各种各样的书籍之中。”[白化文:《中国古代版画溯源(下)》,《中国典籍与文化》1999年第1期。]进言之,在明代之中,万历时代又是版画发展的高潮,白化文云:“明代中晚期是中国古代版画异彩纷呈的高潮期。”[白化文:《中国古代版画溯源(下)》,《中国典籍与文化》1999年第1期。]郑振铎云:“中国木刻画发展到明的万历时代(1573-1620年),可以说是登峰造极,光芒万丈。”[郑振铎:《中国古代木刻画史略》,上海:上海古籍出版社,2006年,第49页。]所谓高潮期,指的是这个时期的版画质高量多,几乎是无书不插画,无图不精工。能够出现这样的高峰,除了技术提升的原因以外,市民大众对书籍里图文并茂的追求自是不可或缺。刘赛云:“插图版画的流行表明世俗生活对版刻插图书籍有更多的兴趣,多种坊刻插图本或插图改编本《列女传》也应运而生。”[刘赛:《明代官、私刊行刘向〈列女传〉考述》,《明清小说研究》2008年第4期。]概述了明代中后期《列女传》版画纷陈的原因,其说是也。

《列女传》有图,除了《七略别录》提及“画之于屏风四堵”以外,山东嘉祥武梁祠汉画像石、北魏司马金龙墓出土屏风皆有以列女为题材的列女图。其实,《列女传》自始出之时,其目的在于“采取《诗》《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及孽嬖乱亡者,序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子”。[班固:《汉书》卷三十六,第1957-1958页。]所重乃在“戒天子”,假设读者为汉代帝王(男性),希望君主览之可以有所鉴戒。时移世易,宋代以后,《列女传》的大量刊刻与传播,其重要性主要展现在对女性三从四德的要求之上。靳力云:“《列女传》的刻印与传播,在促进家庭和谐、社会稳定、经济发展,推进文化进步与学术发展,保存古代文献,以及助推汉文化圈形成与汉学发展等方面,具有一定的积极作用。”[靳力:《论〈列女传〉的刻印和传播》,《山东女子学院学报》2017年第5期。]这个时候,《列女传》已经没有了其“戒天子”的作用,变成了倡导节烈、压迫妇女的工具,实非汉代编撰本书时的本意。由于读者从男性改为女性,在古代男女知识不对等的情况下,对书里要有配图的需求大为增加,此亦促进了明代版画里出现的“列女图”。李玉珍云:“宋代的书籍以插图的形式出现,多数是为了实用,除了经书、史书、类书之外,宗教的宣传品仍然比例最大,与小说有关的,大抵也只有《古列女传》一部。”[李玉珍:《以图叙事——从〈中国古代小说版画集成〉题书名探讨插图本通俗小说之图文关系》,《中华工商专校学报》2009年第40期。] 《列女传》读者的由男转女,实乃其书出现众多配图本的主要原因。

以下介绍几个比较重要的《列女传》配图本:

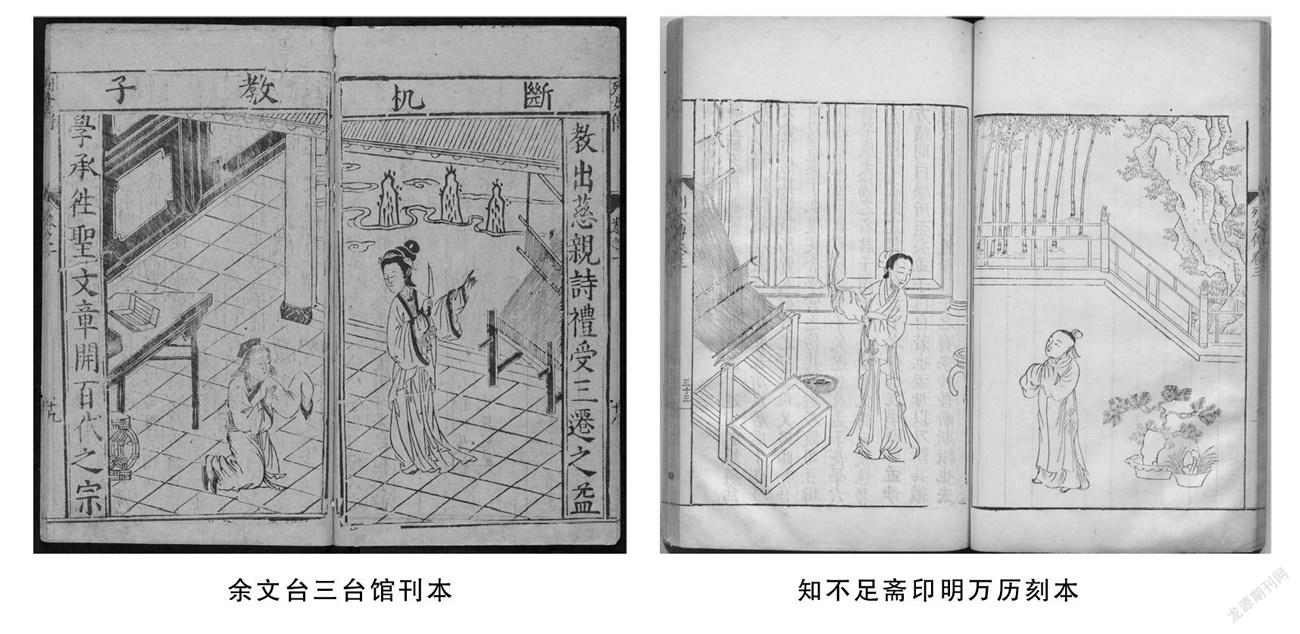

1.刘向撰、茅坤补《新镌增补全像评林古今列女传》八卷,明万历十九年(1591)余文台三台馆刊本。

此本为明代茅坤增补刘向《列女传》而成,书名题为《全像古今烈女志传》,乃明万历十九年(1591)余文台三台馆刊本。茅坤所补者,如《母仪传》补鲁之母师、隽不疑母、明德马后、唐文德后、宋昭宪后、皇明高后、孝诚张后等;《贤明传》补汉曹大家、唐徐充容、唐之郑氏、二程之母、河南尹母、姚少师姐等。此本并无《孽嬖传》。此外,尚有肯亭先生彭烊评、晓城先生宗原校、对溪书坊唐富春梓;卷二以后兼有文台书林余象斗重。“全像”又称“全相”,指的是正文中插有反映故事情节的画面。此本插图(建安版画)版式为双面连式,图上方通栏标题,左右镌以联语。所谓建安版画,建安(今福建建瓯)乃宋、元、明三代刻书业集中地,所刻书籍称为“建本”。建安书坊众多,其中较为知名的,包括刘龙田之乔山堂、余象斗之三台馆、余彰德之萃庆堂。此等书坊,刻有大量的插图典籍,或上图下文,或单面方式,人物造型简略,线条粗犷有力,以古朴稚拙闻名。郑振铎云:“相传富春堂本传奇有一百种之多,但我们所见的不过三十多种。其插图,线条简朴有力,人物皆是大型的,脸部的表情很深刻。虽稍嫌粗率,但十分放纵、生辣。这一派的风格后来在‘年画作品里还保持下来。富春堂版的《新刻增补出像搜神记》(万历二十一年即1593年刻)和《新镌增补全相评林古今列女传》,都是充满了插图的。尤其是《新镌增补全相评林古今列女传》,图皆双版大幅,两旁皆有标出故事内容的联语似的提要(大似刘龙田版的《西厢记》),几乎每幅都有功力,是一部大杰作。”[郑振铎:《中国古代木刻畫史略》,第61-62页。]《新镌增补全像评林古今列女传》乃今可得见的富春堂本,吉光片羽,弥足珍贵。

2.刘向(撰)、汪道昆(增辑)、仇英(绘图)《列女传》清乾隆四十四年(1779)鲍氏知不足斋印明万历刻本。

汪道昆,明代文学家。字伯玉,号南溟,又号太函。歙县西溪南松明山(今安徽黄山徽州)人。汪氏增辑《列女传》,使全书所载列女多达三百余人。卢文弨序云:“其纪年至明之神庙而止。其纪述近事,则歙郡居多,而一郡之中,又汪氏、程氏为独多。”[卢文弨:《新安汪氏增辑列女传序》,《抱经堂文集》卷三,北京:中华书局,1990年,第48页。]由是观之,汪道昆增辑之时,增辑了颇多当代时人事迹,并有兼及表彰其故里先人之意图。此本删去“孽嬖传”,各传之“颂曰”亦删之,改为汪氏自己的解说。例如《列女传·仁智传·孙叔敖母》,原本“颂曰”:“叔敖之母,深知天道。叔敖见蛇,两头岐首。杀而埋之,泣恐不及。母曰阴德,不死必寿。”[《列女传补注》卷三,上海:华东师范大学出版社,2012年,第104页。]至于汪道昆云:“埋蛇,琐事也。而足以识叔敖之仁心,验其母之素教,此楚国所以有良臣,而孙氏所为有贤子也。叔敖之疾也,戒其子曰:‘王数封我,我不受。我死,王则封汝,必无受利地,楚越之日日弓有寝之丘者,地不利而名甚恶,荆人畏鬼,而越人信禨,可长有者,其唯此也。人弃我取而己利,利人即微,优孟子孙,固宜食其报耳。楚之得叔敖,盖自虞丘子云,故楚庄之霸,吾不曰叔敖而曰虞丘,吾又不曰虞丘而曰樊姬也。”[刘向撰,汪道昆增辑,仇英绘图:《列女传》卷三,清乾隆四十四年鲍氏知不足斋印明万历刻本,第60b-61a页。]两相比较,可见《列女传》“颂曰”旨在以另一文体总结前事,汪道昆评论则就传文多作引申,二者在性质上截然不同。又,此本版心处刻有“仇英实甫绘图”,然而版画配图是否真出仇英,尚属存疑。刘赛指出,“汪氏增辑本因其插图精美而被推重于后世”。[刘赛:《明代官、私刊行刘向〈列女传〉考述》,《明清小说研究》2008年第4期。]靳力谓此本“列女图”云:“刻工讲究,为精致婉丽、气韵生动、刀法精细徽派名版。”[靳力:《论〈列女传〉的刻印和传播》,《山东女子学院学报》2017年第5期。]皆可备一说。周心慧云:“《列女传》一类书旨在为女性找出孝女烈妇的表率,宣傳的都是三从四德,贞淑贤顺节义的‘女德,这些思想就是自徽州大儒朱熹倡导理学而被强化了的,并成为封建社会伦理道德的重要支柱,朱熹进士出身,为徽州人也提供了读书仕进的榜样。徽州刻印了如此诸多此类本子,和朱熹的影响应该是有关的。”[周心慧:《中国古版画通史》,北京:学苑出版社,2000年,第164页。]周氏所言,正可呼应了此本徽派风格的“列女图”。据卢文弨所说,此本“剞劂既备,未及印行,距今几二百年无知之者。”[卢文弨:《新安汪氏增辑列女传序》,《抱经堂文集》卷三,第49页。]至清乾隆年间鲍廷博“知不足斋”得此板片,重为印行,题曰:“仇十洲先生绘图 列女传 知不足斋藏版”。傅惜华《中国古典文学版画选集》收录《列女传》版画六幅,分别是“韩舍人妻”“楚浣布女”“虞美人”“木兰女”“花蕊夫人”“李妙惠”。题记曰:“《列女传》十六卷,历代妇女传记类书籍。明新安汪氏编。明万历间(1573-1619)安徽新安汪氏原刻,清乾隆时知不足斋重印本。书内插图,合页连式。相传仇英绘画。”[傅惜华编:《中国古典文学版画选集》,上海:上海人民美术出版社,1981年,第264页。]可参。

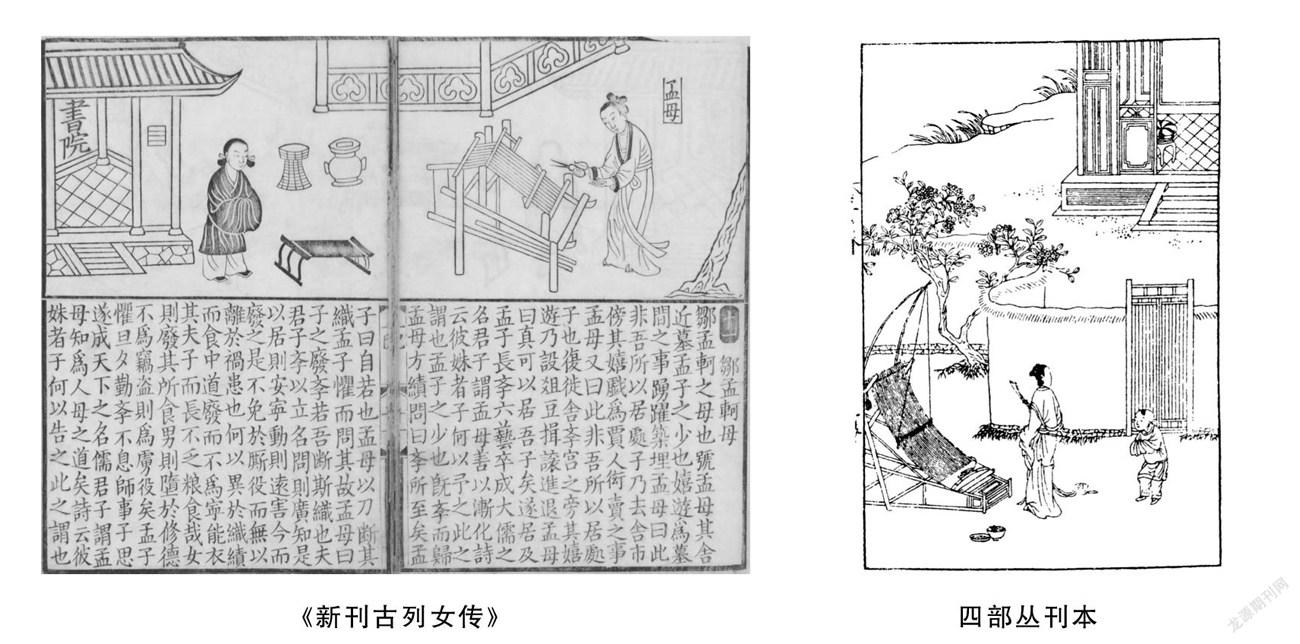

3.刘向《新刊古列女传》八卷,清道光五年(1825)阮氏摹刊南宋建安余仁仲本。

此本《新刊古列女传》共八卷,分为:母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、辩通、孽嬖、续列女传,与以上两种最大的不同处,乃是此本内容包括了“孽嬖”之部。书分上下双栏,上栏刻图,下栏叙事,含版画百余幅,绘刻古朴、精美。此为清道光五年阮氏摹刊南宋建安余氏本。此底本原为明内府所藏,清嘉庆二十五年(1820),此宋刻本尝为钱曾、顾之逵等所收藏,后转归阮元所有,其子阮福于道光五年(1825)摹刊于扬州。据书末江藩跋语所见,其云:

后于宋丈芝山处见赵文敏临恺之《列女传·仁智图》,如苏子容之言,各题颂于像侧,其画像佩服与刻本一一吻合,始悟此图乃顾画之缩本。[江藩:《跋》,《新刊古列女传》,清道光五年阮氏摹刊南宋建安余仁仲本,第2a-b页。]

江藩谓此本列女图与顾恺之《列女传·仁智图》之画像一一吻合,故推断此本列女图乃出顾恺之。又,阮福《摹刊宋本列女传跋》云:

余尝见唐宋人临顾凯之《列女传图》长卷,其中衣冠人物与此图皆同。若卫灵公所坐之矮屏,漆室女所倚之木柱,皆与顾图中相似而微有所减。其宫室树石,如孟母图中书院之类,或有唐宋人所增,然即此尚可见唐宋人古制。至于人物镫扇之类,亦绝似虎头画《洛神赋图》。[阮福:《摹刊宋本列女传跋》,《新刊古列女传》,清道光五年阮氏摹刊南宋建安余仁仲本,第1a-2a页。]

同样指出曾经细意比较此本所见图与唐宋人临顾恺之画作,因而推断此本即出顾氏。郑先彬云:“但把宋本之图和现存于故宫博物院的宋摹绢本《列女仁智图》对比来看,相差很远,大多图甚至毫无共同之处。”[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,南京:凤凰出版社,2013年,第287页。]因此,此所言出自顾恺之图尚属存疑。阮福此本目录后有外方内圆木印记,中刻草书“建安余氏”四字,卷二、卷三后有“静庵余氏模刻”一行,卷五后有“余氏勤有堂刊”一行,卷八后有墨地白文木记“建安余氏模刻”一行,故称此本为“南宋建安余仁仲勤有堂本”。因此书翻刻宋本,故阮福又称之为《摹刊宋本列女传》。该书颂义大序列于目录前,小序七篇散见于目录中,颂见各人传后,正文部分每页上半截是图,下半截是文字,卷首标题“晋大司马参军顾恺之图画”。前面的目录也刻得非常精细,并且附加了一些装饰,在流传下来的绘图宋本书中,是刻得较为精美的一部。书中所绘图从构图及人物的服饰、房屋、器皿等物来看都画得十分古拙,但因为是木板雕印,所以笔道较顾恺之其他图画上所画者为粗。[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,第285页。]“万历早期的建安版画,大都是上图下文形式,人物造型简略,线条粗犷有力,以古朴稚拙的风格而闻名,大抵还属于闽建民间艺人的创作,可以说它是真正植根于下层民众的,大众化的艺术。”[周心慧:《明代版刻述略》,《中国古代版刻版画史论集》,北京:学苑出版社,1998年,第286页。]《新刊古列女传》正是建安版画,上图下文,风格古朴,究竟是出自顾恺之,抑或属民间艺人的创作,今实难以得知矣。

4.四部丛刊本(据上海涵芬楼借长沙叶氏观古堂藏明刊有图本影印)。

四部丛刊本刘向《古列女传》乃景长沙叶氏观古堂藏明刊本。明万历丙午年(1606)黄嘉育刊本《刘向古列女传》,有曾巩序、黄嘉育序,小序七编,目录八卷。长沙叶德辉观古堂藏有此书,民国初年上海涵芬楼编印《四部丛刊》时借叶氏藏本缩印,版画意味已失太半。今商务印书馆之《四部丛刊》收录亦即此本。此本半页十行,行二十字,白口,每传前有绘图。叶德辉评云:“此本字体有晋人钟、王遗意,图画似出仇英一派人手笔。”[叶德辉:《郋园读书志》,上海:上海古籍出版社,2010年,第149页。]《四部丛刊书录》称此本“图画人物生动,当出名手,字亦有松雪意。”[《缩本四部丛刊初编书录及附张》,上海:商务印书馆,1936年,第25页。]日本大正十三年(1924)六月,东京图本丛刊会出版大村西崖校辑的《图本丛刊》,其中收录此书,由上海美术工艺制版社重新刻印。采右图左文,文则半页十行,行二十字,文字部分与余氏本同,每传之后有頌。版心高营造尺六吋四分,宽四吋五分,图版扩大,线条精细,图画文字绘刻均较庄重,其为徽派黄镐所刻。

三、《列女传·母仪传·邹孟轲母》的图文的叙事侧重

孟母姓名,史书无载。元代延祐三年(1316),元仁宗追封孟子父为邾国公,母为邾国宣献夫人,不称姓名。明代成化十八年(1482),刘浚《孔颜孟三氏志》始谓“孟子之父激公宜,母仉氏,或云李氏”,[刘浚:《孔颜孟三氏志》卷六,庄严文化事业有限公司据北京图书馆藏明成化十八年(1482)张泰刻本影印,1996年,第2a页。]及后明清两代普遍使用。孟母是孟子的母亲,后世多以为孟母影响孟子甚深,如刘向所编《列女传》云:“孟子长,学六艺,卒成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。”[王照圆:《列女传补注》卷一,第34页。]据此,是孟子之学术,其光辉之人格,皆承传自其母。细究孟子之学术渊源,授受不明,或谓私淑诸人,或谓受自子思之门人,至其家学,罕有所论。杨伯峻说:“关于他的父母,我们知道得很少。”[杨伯峻:《孟子译注》,北京:中华书局,1960年,第1页。]杨说是也。孟母故事,主要见于《韩诗外传》和刘向所编《列女传》。

《列女传·母仪传》载录十五人,皆是帝王贤人之母,有益于后嗣,功劳极大,孟母即在其中。黑田彰谓《列女传》“收集了可作为‘兴国显家之榜样的‘贤妃、贞妇的故事”,[黑田彰:《列女传图概论》,《中国典籍与文化》2013年第3期。]其言是也。郑先彬云:“《列女传》中记述三十位母亲的事迹,其中《母仪传》十五位,《仁智传》七位,《节义传》六位,《辩通传》二位。在她们中,有仁明贤德的国母,有通达知礼的卿相之母,有好善慕义的民间母亲,还有守节执事的保母及乳母。刘向以极大的热情讴歌了这些母亲形象,一些母亲的嘉言懿行,千载之下,犹令人感奋不已。”[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,第169-170页。]“《列女传》中还刻画了一些通达知礼、善于教化的慈母形象。她们在儿子出生后,有意识地培养儿子的高尚品德,教给他们合乎社会要求的礼节,使他们成为德才兼备、有益于社会的人。”[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,第171页。]“《邹孟轲母》中的孟轲之母,堪称是中国历史上最典型的母亲。”[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,第171页。]郑氏所言可参。

《列女传·母仪传》载有《邹孟轲母》,其中述及孟母四事,每事之后或引《诗》,以明孟母之德。今具载其文如下:

邹孟轲之母也,号孟母。其舍近墓,孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:“此非吾所以居处子。”乃去,舍市傍。其嬉戏为贾人衒卖之事。孟母又曰:“此非吾所以居处子也。”复徙舍学宫之傍。其嬉游乃设俎豆,揖让进退。孟母曰:“真可以居吾子矣。”遂居。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。《诗》云:“彼姝者子,何以予之?”此之谓也。

孟子之少也,既学而归,孟母方绩,问曰:“学所至矣?”孟子曰:“自若也。”孟母以刀断其织。孟子惧而问其故,孟母曰:“子之废学,若吾断斯织也。夫君子学以立名,问则广知,是以居则安宁,动则远害。今而废之,是不免于厮役,而无以离于祸患也。何以异于织绩而食,中道废而不为,宁能衣其夫子而长不乏粮食哉?女则废其所食,男则堕于修德,不为窃盗,则为虏役矣。”孟子惧,旦夕勤学不息,师事子思,遂成天下之名儒。君子谓孟母知为人母之道矣。《诗》云:“彼姝者子,何以告之?”此之谓也。

孟子既娶,将入私室,其妇袒而在内,孟子不悦,遂去不入。妇辞孟母而求去,曰:“妾闻夫妇之道,私室不与焉。今者妾窃堕在室,而夫子见妾,勃然不悦,是客妾也。妇人之义,盖不客宿。请归父母。”于是孟母召孟子而谓之曰:“夫礼,将入门,问孰存,所以致敬也;将上堂,声必扬,所以戒人也;将入户,视必下,恐见人过也。今子不察于礼,而责礼于人,不亦远乎?”孟子谢,遂留其妇。君子谓孟母知礼而明于姑母之道。

孟子处齐,而有忧色。孟母见之曰:“子若有忧色,何也?”孟子曰:“不敏。”异日闲居,拥楹而叹。孟母见之曰:“乡见子有忧色,曰不也。今拥楹而叹,何也?”孟子对曰:“轲闻之:君子称身而就位,不为苟得而受赏,不贪荣禄。诸侯不听,则不达其上。听而不用,则不践其朝。今道不用于齐,愿行而母老,是以忧也。”孟母曰:“夫妇人之礼,精五飰,幂酒浆,养舅姑,缝衣裳而已矣。故有闺内之修,而无境外之志。《易》曰:‘在中馈,无攸遂。《诗》曰:‘无非无仪,惟酒食是议。以言妇人无擅制之义,而有三从之道也。故年少则从乎父母,出嫁则从乎夫,夫死则从乎子,礼也。今子成人也,而我老矣。子行乎子义,吾行乎吾礼。”君子谓孟母知妇道。《诗》云:“载色载笑,匪怒匪教。”此之谓也。

颂曰:孟子之母,教化列分。处子择艺,使从大伦。子学不进,断机示焉。子遂成德,为当世冠。[王照圆:《列女传补注》卷一,第33-35页。]

以上四事,一为孟母三迁之事。孟家始居坟墓之旁,孟子只爱做些筑埋之事,孟母遂迁居。后居于市场之旁,孟子常在学习商人叫卖,孟母再迁居,终至学宫之旁。孟子的游玩变成了摆弄俎豆祭器,学习礼仪。孟母以为此乃适合儿子居住之地,日后孟子长大,习六艺,成一代大儒,孟母以濡染之法教导儿子实居功至伟。二为断机教子之事。孟子放学回家,孟母正在纺织,并问及孟子之学习情况。孟子唯唯否否,孟母遂剪断织机上的线,以明中途而废之理。孟子知之,于是日夜勤奋学习,终成天下之名儒。三为善为姑母之事。孟子见其妻在卧室穿着不整,因而离去,其妻遂向孟母辞别。孟妻以为孟子见其衣衫不整便勃然大怒,等同视之为客人。妇人之道,为客者实不可久居别人家中,因而求去。孟母教训孟子,以明夫妇相处之礼。孟子知错,立刻留住其妻。四为深知妇人之道。孟子在齐为官,面有忧色。孟母问其故。孟子以为君子出仕,当不求封赏,不贪图富贵。齐王不能重用孟子,孟子欲离齐,惜乎孟母年纪已大,故孟子陷于两难之局。孟母以为妇人早已知道应该如何应付,女性年少時听命于父母,出嫁后听从夫君,夫死后自当听命儿子。当时孟子已是成人,而孟父已死,自当听于儿子。孟母鼓励孟子,指出孟子当做应做的事,而自己则行当行之礼。在四件事之中,孟母形象鲜明突出,谓之“中国历史上最典型的母亲”,固其宜也。

以下且看诸部配图本《列女传》关于“邹孟轲母”故事之版画:

在《列女传·母仪传·邹孟轲母》的传文中,所述故事可以分为孟母三迁、断机教子、善为姑母、深知妇道等四件事情。至于“颂曰”,其云:“孟子之母,教化列分。处子择艺,使从大伦。子学不进,断机示焉。子遂成德,为当世冠。”指出孟母注意教化善导,为儿子择处而居,关注儿子的学业进步,重点在于孟母三迁、断机教子二事之上。至于以上四部配图本《列女传》,其版画之聚焦点皆在孟母以刀断织之事。中国古代版画与今天的连环图固然不同,版画家只能将最有意义的情节以单一画面显示。因此,选择哪一个画面加以呈现,才能最为吸引读者,实乃版画家最要面对的问题。孟母三迁之事,如要利用图像反映,最少要用三幅图画(坟墓、市场、学宫)才能达到效果,与版画的要求不太配合。善为姑母之事,如要利用图像反映,只能以孟妻“袒而在内”一节出之,可是《列女传》在后世的主要读者乃为妇女,“袒而在内”一句如何理解言人人殊,而且这件事的重点乃在孟母如何教训孟子,在图像里实在难以表现。最后,乃孟子“深知妇道”之事,孟母表示女子“年少则从乎父母,出嫁则从乎夫,夫死则从乎子”,如此道理,并不适合利用图像细加反映。在《列女传·母仪传·邹孟轲母》所载的四事里,只有断机教子一事最适合以一幅图像的方式反映,更充满戏剧效果,极具张力。

还有一点值得注意,就是孟母手持的“刀”。《列女传·母仪传·邹孟轲母》谓孟子下课回家,孟母问其学习进度,而孟子敷衍孟母,态度不认真。因此,孟母“以刀断其织”,以示中途而废之理。这里的“刀”所指涉的究竟是怎样的工具呢?余文台三台馆刊本、知不足斋印明万历刻本、四部丛刊本皆呈“刀”之状,唯有《新刊古列女传》所作仿如今之剪刀。东汉刘熙《释名·释兵器》云:“剪刀,剪进也,所剪稍进前也。”[刘熙:《释名·释兵器》,北京:中华书局据《四部丛刊》本影印,2016年,卷七,第101页。]根据考古学资料,在先秦墓葬中似未发现剪,汉墓中则已多出铁剪,广州淘金坑发现的铁剪刀年代为西汉早期,是目前考古发现时代最早的剪刀实物。在1934年,陕西宝鸡西汉墓葬出土了一把铁剪。此后。西安、洛阳、长沙及山东长岛等地都曾出土西汉时期的铁剪。可见,西汉时期剪刀的使用已经比较广泛。从出土实物可以看到,早期的交股铁剪刀为短柄长刃,双刃并行,没有明显的刃部,制作非常简单,仅用长条形铁片弯曲而成。[杨毅:《中国古代的剪刀》,考古杂志社编著:《探古求原——考古杂志社成立十周年纪念学术文集》,北京:科学出版社,2007年,第192-206页。]孟母与孟子,生活在战国时代,其时剪刀如何,无人可知。当时,孟母正在编织,身旁理应备有剪刀,可以用作裁剪。在《新刊古列女传》的配图里,孟母手持剪刀,看似合理,其实不然。在2007年,江西靖安李洲坳春秋晚期墓发现了22具木棺,内里都是年轻女性的遗骸。她们下葬时都使用丝织品包裹尸身,棺内随葬品除了有竹木纺织工具、陶纺轮外,还有青铜削刀等。这里22名女子的身份都是纺织女红,随葬的削刀可能就是用来裁割布匹的。[江西省文物考古所:《江西靖安县李洲坳东周墓葬》,《考古》2008年第7期。]此墓的年代与孟母较为接近,如果配图要讲求事实与证据,则余文台三台馆刊本、知不足斋印明万历刻本、四部丛刊本皆呈“刀”之状,更为合理,孟母手持的正是纺织所用的削刀;《新刊古列女传》乃以后世观念之“剪刀”作配图,未必符合孟母生活的战国时代。

此外,为了营造孟子聆听孟母教诲的画面,在余文台三台馆刊本的配图里,孟子下跪哀求孟母原谅。学习贵乎能够持之以恒,孟子不能坚持学习,仿如织布时半途而废。孟子为了表示悔意,下跪更能彰显诚心悔改。又,在《新刊古列女传》的配图里,清晰可见“书院”二字。这里“书院”二字,盖指学校,原为孟子上学的地方。其实,战国时期并没有“书院”的概念,乃唐代或以后始出之,明代固然习用此二字,然故事人物既然生活在战国时代,则应以战国名物为之,方始为功。

准上所论,在《列女传》传文里,详细叙述孟母四事,分别是“孟母三迁”“断机教子”“善为姑母”“深知妇道”,反映的是孟母作为“母仪传”传主之一的重要性,郑先彬指出“《邹孟轲母》中的孟轲之母,堪称是中国历史上最典型的母亲”,[郑先彬:《刘向〈列女传颂图〉研究》,第171页。]其言是矣。四件事情的重要性,无分轩轾,共同构建了孟母的形象。[有关孟母的形象,可参拙作《孟母故事与孟子学说》,《孔孟月刊》2020年第9、10期。]列女图选择了最富戏剧性的一段情节,以孟母断机一事镂刻之,取向与文字相异,突显了孟母果敢决断的一面,适足为后世中途而废者所资考。

四、《列女传·贞顺传·宋恭伯姬》的图文叙事侧重

宋恭伯姬,春秋鲁国人,鲁宣公之女,鲁成公之妹,母亲名曰缪姜。后嫁予宋恭公,生子宋平公。有关宋恭伯姬事迹,分别散见于《左传》《公羊传》《谷梁传》之襄公三十年,而《列女传·贞顺传·宋恭伯姬》所载最为详审。且录《列女传》之文如下:

伯姬者,鲁宣公之女,成公之妹也。其母曰缪姜,嫁伯姬于宋恭公。恭公不亲迎,伯姬迫于父母之命而行。既入宋,三月庙见,当行夫妇之道。伯姬以恭公不亲迎,故不肯听命。宋人告鲁,鲁使大夫季文子于宋,致命于伯姬。还复命,公享之,缪姜出于房,再拜曰:“大夫勤劳于远道,辱送小子,不忘先君以及后嗣,使下而有知,先君犹有望也。敢再拜大夫之辱。”

伯姬既嫁于恭公十年,恭公卒,伯姬寡。至景公时,伯姬尝遇夜失火,左右曰:“夫人少避火。”伯姬曰:“妇人之义,保傅不具,夜不下堂,待保傅来也。”保母至矣,傅母未至也。左右又曰:“夫人少避火。”伯姬曰:“妇人之义,傅母不至,夜不可下堂,越义求生,不如守义而死。”遂逮于火而死。《春秋》详录其事,为贤伯姬,以为妇人以贞为行者也。伯姬之妇道尽矣。当此之时,诸侯闻之,莫不悼痛,以为死者不可以生,财物犹可复,故相与聚会于澶渊,偿宋之所丧。《春秋》善之。君子曰:“礼,妇人不得傅母,夜不下堂,行必以烛。伯姬之谓也。”《诗》云:“淑慎尔止,不愆于仪。”伯姬可谓不失仪矣。

颂曰:伯姬心专,守礼一意。宫夜失火,保傅不备。逮火而死,厥心靡悔。《春秋》贤之,详录其事。[王照圆:《列女传补注》卷四,第142-143页。]

这里可见伯姬嫁给宋恭公之时,恭公并没有行亲迎之礼。可是,因父母之命,伯姬只能离开鲁国。在宋三月以后,庙见之礼已成,理应行夫妇生活。但因恭公没有亲迎,伯姬不肯听命。宋国将此事通报鲁国,鲁遣季文子赴宋,说服伯姬。季文子最终完成任务。在嫁给恭公十年以后,恭公去世,伯姬守寡。宋平公时,[案:此处《列女传》原文作“景公”,张涛云:“当为‘平公之误,据《春秋》,伯姬死于鲁襄公三十年(前543年),当时正是宋平公三十三年。宋景公立于鲁昭公二十六年(前516年),距伯姬去世已27年。”(张涛:《列女传译注》,第157页。)张说可从,今此下文改称伯姬死于宋平公时,但仍不改《列女传》原文而存其旧。]一天夜里,伯姬所在宫殿失火,左右皆言伯姬当出外暂避。但伯姬以为根据妇人要遵守的原则,保母和傅母不在身边,夜里便不可以走出堂屋,因此必待保母和傅母到来。过了一会儿,保母已到,但傅母没来。左右皆苦劝伯姬快出外暂避。然而,伯姬以为妇人应该遵守原则,傅母没来,夜里便不能走出堂屋;更指出离义求生的话,不如守义而死。结果,伯姬死于火灾。为了颂扬伯姬之德,《春秋》详载此事,以为妇人应将贞顺作为行事标准,而伯姬乃个中典范。当是时,各国诸侯得知伯姬事迹后,皆表示哀痛,惟人死不能复生,而财货则可复得。因此,诸侯乃相聚于澶渊,设法补偿宋国因火灾而造成的损失。《春秋》称美此事。此后,《列女传》引“君子曰”,按照古礼,妇人在没有傅母陪同,夜里便不能走出堂屋,走路也要点上火炬拿着。此所言即伯姬之行也。《诗·大雅·抑》指出举止谨慎行为美,遵行礼仪无过错。伯姬便是没有违背礼仪的人。在“颂曰”部分,以為伯姬贞顺而正心专一,严私而不忘礼仪。夜里宫里失火,保傅不在,结果大火烧死伯姬,心却无悔。《春秋》嘉之为贤,详记其事迹。

《列女传》所言《春秋》,谓书里对宋恭伯姬赞誉有加,这里的《春秋》,未明所指为《春秋》经文抑或三传,且录《春秋》有关宋恭伯姬之死的经文如下:

五月,甲午,宋灾。伯姬卒。

秋,七月,叔弓如宋,葬宋共姬。

晋人、齐人、宋人,卫人、郑人、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、木巳人、小邾人会于澶水中金中,宋灾故。[《春秋左传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷四十,北京:北京大学出版社,2000年,第1277-1278页。]

以上乃“经文”对宋恭伯姬之死的描述,所言大抵陈述为主,表面上并不见《春秋》如何称颂之。且看三传载录如下,先看《公羊传》:

秋,七月,叔弓如宋,葬宋共姬。外夫人不书葬,此何以书?隐之也。何隐尔?宋灾,伯姬卒焉。其称谥何?贤也。何贤尔?宋灾,伯姬存焉。有司复曰:“火至矣!请出。”伯姬曰:“不可。吾闻之也,妇人夜出,不见傅母不下堂。傅至矣,母未至也。”逮乎火而死。[《春秋公羊传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷二十一,北京:北京大学出版社,第539-540页。]

晋人、齐人、宋人、卫人、郑人、曹人、莒人、邾娄人、滕人、薛人、杞人、小邾娄人会于澶渊。宋灾故。宋灾故者何?诸侯会于澶渊,凡为宋灾故也。会未有言其所为者,此言所为何?录伯姬也。诸侯相聚,而更宋之所丧,曰死者不可复生,尔财复矣。此大事也,曷为使微者?卿也。卿则其称人何?贬。曷为贬?卿不得忧诸侯也。[《春秋公羊传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷二十一,第540-541页。]

此言宋恭伯姬之事详矣,与《列女传》所载相仿,可视为其故事之根本。伯姬嫁往宋国,一般情况之下,外嫁夫人在《春秋》不书其葬,因嘉其贤德,故特书之。至于宋国火灾以后,诸侯齐集于澶渊,《春秋》却未书诸侯相聚的目的,《公羊传》解释,以为这是由于对伯姬贤德之认同,贤人逝去,乃为诸侯所忧。总之,《公羊传》主要反映了对宋恭伯姬的歌颂。且看《谷梁传》之记载:

五月,甲午,宋灾。伯姬卒。取卒之日,加之灾上者,见以灾卒也。其见以灾卒奈何?伯姬之舍失火,左右曰:“夫人少辟火乎?”伯姬曰:“妇人之义,傅母不在,宵不下堂。”左右又曰:“夫人少辟火乎?”伯姬曰:“妇人之义,保母不在,宵不下堂。”遂逮乎火而死。妇人以贞为行者也,伯姬之妇道尽矣。详其事,贤伯姬也。[《春秋谷梁传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷十六,北京:北京大学出版社,第312-313页。]

秋,七月,叔弓如宋,葬共姬。外夫人不书葬,此其言葬,何也?吾女也。卒灾,故隐而葬之也。[《春秋谷梁传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷十六,第313页。]

晋人、齐人、宋人、卫人、郑人、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人会于澶渊,宋灾故。会不言其所为,其曰宋灾故,何也?不言灾故,则无以见其善也。其曰人,何也?救灾以众。何救焉?更宋之所丧财也。澶渊之会,中国不侵伐夷狄,夷狄不入中国,无侵伐八年,善之也。晋赵武、楚屈建之力也。[《春秋谷梁传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷十六,第314页。]

此见《谷梁传》所记,与《公羊传》大同小异。《列女传》谓“《春秋》详录其事,为贤伯姬,以为妇人以贞为行者也。伯姬之妇道尽矣”,取《谷梁传》之文比合观之,知为《列女传》所本,此《列女传》传文叙事所侧重也;亦可见《列女传》所谓“《春秋》”乃指《谷梁传》也。[案:刘向之经学属鲁学,前人学者论之详矣。例如唐晏《两汉三国学案》指出刘向用《鲁诗》,乃“《谷梁》专家”。(详参唐晏:《两汉三国学案》,北京:中华书局,1986年,第408-411页。)]然后,《谷梁传》解释《春秋》何以葬而书之。接着,详言诸侯因宋灾而会于澶渊,更使夷狄与中国不相侵犯长达八年。

最后,看看《左传·襄公三十年》的相关记载:

或呌于宋大庙,曰:“譆譆!出出!”鸟鸣于亳社,如曰“譆譆”。甲午,宋大灾。宋伯姬卒,待姆也。君子谓宋共姬“女而不妇。女待人,妇义事也。”[《春秋左传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷四十,第1283-1284页。]

秋,七月,叔弓如宋,葬共姬也。[《春秋左传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷四十,第1284页。]

为宋灾故,诸侯之大夫会,以谋归宋财。冬,十月,叔孙豹会晋赵武、齐公孙虿、宋向戌、卫北宫佗、郑罕虎及小邾之大夫,会于澶渊。既而无归于宋,故不书其人。君子曰:“信其不可不慎乎!澶渊之会,卿不书,不信也夫。诸侯之上卿,会而不信,宠名皆弃,不信之不可也如是。《诗》曰:‘文王陟降,在帝左右。信之谓也。又曰:‘淑慎尔止,无载尔伪。不信之谓也。”书曰“某人某人会于澶渊,宋灾故”,尤之也。不书鲁大夫,讳之也。[《春秋左传注疏》,《十三经注疏》整理委员会整理:《十三经注疏(整理本)》卷四十,第1288-1289页。]

据《左传》记载,有人在宋国太庙里大喊大叫,说“嘻嘻,出出”,鸟在亳社上鸣叫,声音好像在说“嘻嘻”。这年的五月初五日,宋国发生大火。宋伯姬被烧死,为的是等待保姆的到来。君子以为,宋伯姬奉行的是大闺女而不是媳妇的守则。大闺女应当等待保姆,媳妇就可以看具体情况行事。秋季,七月,叔弓去到宋国,这是由于安葬宋伯姬。因宋国火灾之故,诸侯的大夫会见,商量给宋国赠送财货。这跟《列女传》的记载有所不同,在《列女传》里,乃诸侯相聚,此则诸侯之大夫相聚,较为合理。冬季十月,叔孙豹和晋国赵武、齐国的公孙虿、宋国的向戌、卫国的北宫佗、郑国的罕虎,以及小邾国的大夫,在澶渊会见,结果没有给宋国赠送甚么东西,所以《春秋》里没有记载与会者的姓名。君子以为,信用恐怕不能不谨慎吧!澶渊的会见,不记载大夫的名字,乃因不守信用之故。《诗·大雅·文王》谓文王或升或降,都是在天帝的左右,说的是要守信义。又谓,要好好地谨慎你的行动,不要表现你的虚伪,说的是不守信义。《春秋》记载某人某人会于澶渊,宋灾故,此乃为了责备他们。不记载鲁国的大夫,这是由于为他们有所隐瞒。此可见《左传》对伯姬的选择并不认同。奥田元继《春秋左氏传评林》引《补注》云:“‘待姆,此宋人设辞,以掩其不能捄君母之罪故,左氏与二传同,而皆不察其妄。伯姬归宋,至是四十一年,盖六十余岁,使有姆存,又且加老,非唯不可待,实亦不必待也。”[转引自李卫军:《左传集评》,北京:北京大学出版社,2016年,第1444页。]此说是也,伯姬已非闺女,可逃走而不避之,实在过迂。

比合三传,杨兆贵云:“《贞顺传》对伯姬生平的记载,基本上结合《公》《谷》两传,虽然细节尚有点出入。”[杨兆贵:《论汉儒对宋伯姬的讨论》,《中国文化研究所学报》2014年第58期。]指出《列女传·贞顺传·宋恭伯姬》的资料来源,并就三传所载略作比较,其言是也。又,杨氏云:“由本传可见,伯姬虽然与宋共公不和,且一生未生育孩子,但是她没有改嫁,的确是位贞妇,虽然她不满宋共公没有亲迎。刘向编撰《贞顺传》,主要是要强调妇女的‘贞德。”[杨兆贵:《论汉儒对宋伯姬的讨论》,《中国文化研究所学报》2014年第58期。]《列女传》故事分为七大类,在《贞顺传》者其生平自必与此关系密切,方可归类于此。傅隶朴云:“左氏首述宋灾之妖异,次言伯姬待姆而被烧死,最后评伯姬不知妇义,未婚之女,必待保姆而后行动,已婚之妇,当以事之宜否而行,伯姬于成九年归宋共公,成十年共公卒,寡居三十四年,至此,已年近六十了,火焚其宫,左右呼其下堂避火,伯姬必待保姆来始肯下堂,遂被烧死,这是惜作姬知女节,而不知妇义。”[傅隶朴:《春秋三传比义》下册,北京:中国友谊出版公司,1984年,第200页。]大抵《左传》对伯姬之不避火而死,并不十分赞同。伯姬早已嫁作人妇,必待保姆而行的乃未婚之女,伯姬不必早此之礼。取《列女传》观之,见其歌颂伯姬之贞顺,则非取《左传》为说可以考见。

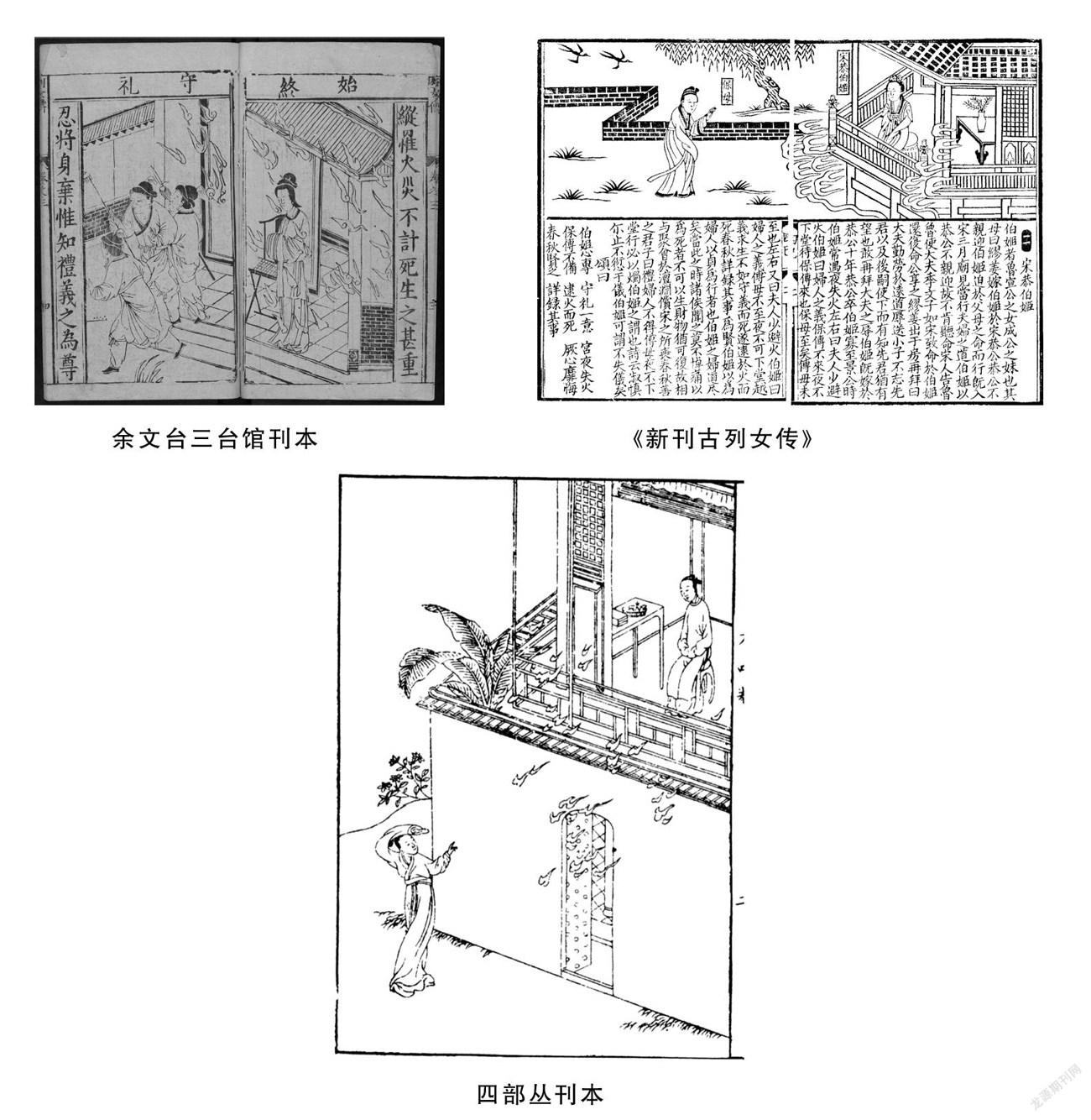

余文台三台馆刊本、《新刊古列女传》、四部丛刊本具有载宋恭伯姬故事之版画配图,今录之如下:

比合三图,可见宋恭伯姬住处之高度有所不同,愈高者自是彰显其难走,因遭烧死。然而,观乎《列女传》所载伯姬之德,旨在歌頌其贞顺。伯姬必待保傅至,然后方肯下堂夜行,问题本不在住处之高耸与否。反之,愈是容易逃走而愈不肯离开,更能得见伯姬之大德。

又,观乎《列女传》传文,其曰伯姬“夜不下堂”,所谓“堂”者,《说文解字·土部》:“堂,殿也。”[许慎:《说文解字》卷十三下,北京:中华书局,1963年,第8b页。]段玉裁云:“古曰堂,汉以后曰殿。古上下皆偁堂,汉上下皆偁殿。至唐以后,人臣无有偁殿者矣。”[段玉裁:《说文解字注》卷十三下,上海:上海古籍出版社,1981年,第24a页。]据此而“堂”乃住处,似乎未餍人意。考究“堂”为何物,梁思成所言最为清晰,其《台基简说》云:

台基见于古籍的均作“堂”。《墨子》谓:“尧堂。高三尺,土阶三等。”《礼记·礼器篇》“有以高为贵者,天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。……”所谓“堂”,即台基之谓,决不是今日普通所谓厅堂的,意义显然。以常识论,尧“堂高三尺”的堂决不是人可以进去的。《考工记》谓:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室三四步四三尺。九阶,四旁两夹窗。……殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。”历代学者对于这一段的解释,如《考工记解》谓:“五室者堂上为五室也。……”《考工记通》谓:“堂之上为五室。……一堂四面皆有阶南面三阶,东西北各二阶,共为九阶。室之四面各有户,每户夹以两窗,共为八窗。”由此看来,古所谓“堂”,就是宋代所谓“阶基”,清代及今所谓“台基”,当没有多大疑问。[梁思成:《台基简说》,《凝动的音乐》,天津:百花文艺出版社,1998年,第3页。]

据梁思成所言,“堂”即是台基,其说是也;因此我们才会有“升堂入室”这一类的说法。让我们重新回到《列女传》的配图上。比合三本,四部丛刊本之配图最为夸张,伯姬不是在“堂”上,而是已经在阁里了。《新刊古列女传》所见伯姬住处较为合理,伯姬闲坐椅上,从容不迫,一副“泰山崩于前而色不变”之模样,较为合乎传文“越义求生,不如守义而死”之句。至于余文台三台馆刊本,其台基并不明显,更能营造出一种伯姬求生非常容易,但“守义而死”才更高尚的形象。余文台本配图有两楹:“纵罹火灾不计死生之甚重 忍将身弃惟知礼义之为尊”,正好反映伯姬之大德。

《列女传·贞顺传·宋恭伯姬》前半部提及伯姬嫁给宋共公,而共公不亲迎的事情,此事于礼不合,其实已预示了伯姬守礼守义的特质。然而,“不亲迎”并不适合在版画里彰显出来,因此诸部配图本皆选择伯姬在大火时守义至死一节作为描刻的对象。

五、结语

本文以《列女传·母仪传·邹孟轲母》与《贞顺传·宋恭伯姬》两篇之图文叙事侧重作为研究重点,可总之如下:

《列女传》传文、“颂曰”、列女图之关系。《汉书·艺文志》载录此书题为“《列女传颂图》”,显然全书分为三个部分,前人学者虽谓颂与图或较诸传文与图更为相配,然据本文考证,即在出土屏风之中,传文亦可节录以配图,故谓颂与图更为相配,未必有理。

列女图的重要性,不可忽视。《列女传》原读者为帝王,遍观“贤妃贞妇”与“孽嬖乱亡”后,可以劝戒天子。然而,随着时代发展,以至社会风气,《列女传》成为古代女子的读物,书里的人物成为了孝女烈妇的表率,读之可使女子恪守三从四德。因此,列女图成为了使之可以广泛流传的部分。在明代,尤其是万历年间,大量配图本《列女传》的出现,代表了这种以教导女子为主的阅读方向成为了主流。

本文主要利用四种配图本《列女传》作为论述。此四本分别是明万历十九年(1591)余文台三台馆刊本《新镌增补全像评林古今列女传》;乾隆四十四年(1779)鲍氏知不足斋印明万历刻本《列女传》,此本有汪道昆增辑,传为仇英绘图;清道光五年(1825)阮氏摹刊南宋建安余仁仲本《新刊古列女传》八卷,以及明万历丙午年(1606)黄嘉育刊本《刘向古列女传》(上海涵芬楼借长沙叶氏观古堂藏明刊有图本)等。其中知不足斋本之配图传为仇英所绘,余仁仲本《新刊古列女传》之配图则以为乃顾恺之之遗,虽然二本之图未必真出名家,然其能托名家之名,则其刻画之佳,已可见一斑。其中知不足斋本,其配图大抵亦出徽派名家,精致婉丽,气韵生动。

在“邹孟轲母”之故事中,《列女传》之文原有四则,而诸部配图本则颇为一致,同取“断机教子”一段。究其原因,自是出于四段情节,即孟母三迁、断机教子、善为姑母、深知妇道,何者较为适合利用一幅版画加以反映,最能提起读者阅读的兴趣。文中亦一并考证孟母所用刀,以至“书院”一词是否应当在战国时代出现。

在“宋恭伯姬”之故事中,三部配图本所选情节亦见一致,而对“堂”之理解则各有不同。在《列女传》中,宋恭伯姬故事之主要情節有二,一为伯姬出嫁而恭公不亲迎,二为伯姬因守义不逃生而为火烧亡。就图象易于反映的角度而论,取用后者肯定较佳,故三本不约而同,并皆以此情节作配图。另一方面,《列女传》言伯姬“夜不下堂”,则其下堂之难度如何,遂成配图者关心的方向。其实,堂指台基,伯姬之不下堂,并非源于堂之难下;而是守礼守义,保姆不至,不可下堂。配图者不察,特意加大伯姬下堂之难度,可谓捉错用神,未竟全功。