Foley导尿管球囊扩张法在小儿肠套叠复位术中的应用价值

梁斌 韩明磊

(1河南省郑州经济技术开发区九龙医院外科 郑州451482;2河南省中牟县人民医院普外科 中牟451450)

肠套叠为常见儿科急腹症之一,约75%患儿为特发性肠套叠,无明确诱发因素,可能受遗传、免疫影响,25%肠套叠有明确诱因,多与病毒性感染后小肠淋巴组织增生相关[1~2]。肠套叠患儿多表现为腹痛、便血、呕吐等临床症状,严重者会并发肠坏死、感染性休克等并发症。手术复位为临床主要治疗方法之一,传统开腹手术复位可成功复位肠管,但手术创伤较大,影响术后胃肠功能恢复,且易增加肠粘连梗阻发生风险,影响预后。腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位为新型术式,可在有效复位基础上,减轻机体创伤,但目前临床针对其应用效果鲜有报道。基于此,本研究对我院肠套叠患儿临床资料进行回顾性分析,探讨Foley导尿管球囊扩张法的应用价值。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年1月~2020年12月我院收治的52例肠套叠患儿临床资料,根据术式不同分为对照组25例和观察组27例。对照组男17例,女8例;年龄6个月~7岁,平均年龄(2.98±0.45)岁;发病至就诊时间3~12 h,平均发病至就诊时间(6.45±0.67)h;肠套叠类型:回结型18例,回盲型5例,其他型2例。观察组男18例,女9例;年龄5个月~7岁,平均年龄(3.12±0.56)岁;发病至就诊时间3~12 h,平均发病至就诊时间(6.63±0.72)h;肠套叠类型:回结型18例,回盲型7例,其他型2例。两组基线资料(性别、年龄、发病至就诊时间、肠套叠类型)均衡可比(P>0.05)。

1.2 选取标准

1.2.1 纳入标准(1)经X线下空气灌肠检查、超声检查及临床确诊为肠套叠;(2)发病时间<48 h;(3)空气灌肠复位失败,套头回缩至回盲部。

1.2.2 排除标准(1)合并肠绞窄者;(2)合并感染性疾病者;(3)合并继发性肠坏死者;(4)腹胀明显,无法实施腹腔镜手术者;(5)合并严重出血倾向者。

1.3 手术方法

1.3.1 对照组 采用传统开腹手术复位,术前常规禁食、禁饮,胃肠减压,纠正电解质紊乱和脱水。全麻,取仰卧位,作右侧经腹直肌切口(约8 cm),用两手拇指、示指握住套头部,向近端轻柔推挤,缓慢压挤复位,在套头达回盲部时,复位阻力较大,示指置入套叠鞘部,反复扩张套叠鞘部,压挤肠管,复位套叠肠管,复位后检查有无肠管坏死、肠壁破裂,确认无不良征象后,肠管还纳腹腔,逐层关腹。

1.3.2 观察组 采用腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位,术前准备方法同对照组一致,脐孔部位作约5 mm切口,置入5 mm Trocar,建立二氧化碳气腹,压力10 mm Hg;直视下在麦氏点置入5 mm Trocar,在反麦氏点置入3 mm Trocar,经Trocar置入无损伤钳,以两把无损伤钳成角交替挤压牵拉套入升结肠套叠部位,在套头达回盲部后,套叠肠管鞘部将套入部卡箍,配合使用Foley导尿管球囊扩张复位,将18F Foley导尿管自麦氏点5 mm Trocar 置入腹腔,导尿管头端球囊置于套叠鞘部,另一端置于Trocar外端,注入空气充盈球囊,利用球囊扩张张力逐渐扩开套叠鞘部,反复扩张后解除卡箍部位,使用无损伤钳牵拉套叠肠管两端,复位套叠肠管,复位后观察肠管血运,确认无肠坏死、血运异常等并发症则结束手术。

1.4 观察指标(1)围术期情况:对比两组手术时间、切口长度、术中出血量。(2)术后恢复情况:对比两组下床活动时间、胃肠功能恢复时间、住院时间。(3)并发症发生情况:对比两组切口感染、切口疝、迟发性肠穿孔发生率。(4)应激反应:对比两组术前、术后12 h肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、一氧化氮(NO)。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件分析数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以%表示,采用χ2检验,检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围术期情况比较 观察组手术时间、切口长度较对照组短,术中出血量较对照组少(P<0.05)。见表1。

表1 两组围术期情况比较(±s)

表1 两组围术期情况比较(±s)

组别 n 手术时间(h) 切口长度(cm) 术中出血量(ml)观察组对照组27 25 t P 0.42±0.08 1.26±0.17 23.076 <0.001 0.67±0.12 5.28±0.39 58.542 <0.001 13.25±2.28 37.41±5.92 19.699 <0.001

2.2 两组术后恢复情况比较 观察组下床活动时间、胃肠功能恢复时间、住院时间均较对照组短(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后恢复情况比较(±s)

表2 两组术后恢复情况比较(±s)

组别 n 下床活动时间(h) 胃肠功能恢复时间(d) 住院时间(d)观察组对照组27 25 t P 11.64±2.58 17.49±3.41 7.009 <0.001 1.15±0.26 3.41±0.53 19.749 <0.001 6.34±0.85 7.82±1.23 5.080 <0.001

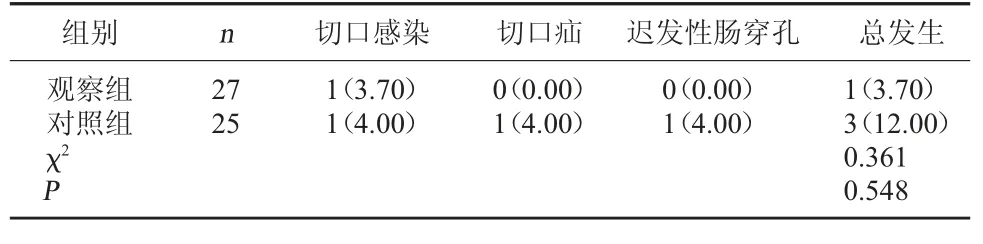

2.3 两组并发症发生情况比较 观察组并发症发生率3.70%与对照组12.00%相比无显著差异(P>0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生情况比较[例(%)]

2.4 两组应激反应指标比较 术前,两组血清TNF-α、NO水平比较无显著差异(P>0.05);术后12 h,两组血清TNF-α、NO水平均较术前升高,但观察组低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组应激反应指标比较(±s)

表4 两组应激反应指标比较(±s)

注:与同组术前相比,*P<0.05。

NO(μmol/L)术前 术后12 h观察组对照组组别 n TNF-α(pg/ml)术前 术后12 h 27 25 t P 84.65±16.57 87.19±19.41 0.509 0.613 186.31±27.46*275.49±35.69*10.143<0.001 49.81±5.32 52.16±6.58 1.421 0.162 73.69±8.95*92.47±11.26*6.683<0.001

3 讨论

小儿肠套叠为临床常见疾病,其发生与肠功能紊乱、肠痉挛、食物过敏等因素相关。水压或空气灌肠复位成功率虽达90%以上,但单独复位失败者或灌肠禁忌者则需采取手术复位治疗[3]。传统开腹手术复位可通过压机和手指扩张套叠肠管鞘部实现有效复位,但存在手术创伤大、术后易诱发切口感染、胃肠功能恢复时间长等不足[4~5]。探讨一种最佳手术复位方法,对减轻机体创伤,加快患儿术后恢复有积极意义。

随临床医学技术发展,腹腔镜技术因具有微创、恢复快等特点在肠套叠复位中得到广泛应用。本研究针对观察组肠套叠患儿采用腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位,对照组患儿采用传统开腹手术复位,结果显示,观察组手术时间、切口长度较对照组短,术中出血量较对照组少(P<0.05),与赵成基等[6]研究结果相似。在此基础上,本研究进一步观察两种术式对患儿胃肠功能和术后恢复的影响,结果显示,观察组下床活动时间、胃肠功能恢复时间、住院时间较对照组短(P<0.05),表明腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位可缩短患儿术后恢复时间。腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位创伤小,可避免开腹手术增加切口感染、粘连性肠梗阻发生,并能弥补开腹手术对胃肠功能创伤的不足,最大程度减轻对胃肠功能的影响,利于加快术后恢复[7]。本研究结果还显示,观察组并发症发生率3.70%与对照组12.00%相比无显著差异(P>0.05),提示腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位具有较高安全性。在腹膜受损和手术创伤下,机体会释放大量TNF-α,诱发连锁炎症反应,且在损伤应激状态下,NO呈高表达,TNF-α、NO表达水平越高,手术创伤程度越严重[8]。本研究结果显示,术后12 h,两组血清TNF-α、NO水平均较术前升高,但观察组低于对照组(P<0.05),进一步证实腹腔镜下Foley导尿管球囊扩张套叠肠管鞘部复位可减轻手术创伤。

综上所述,Foley导尿管球囊扩张法应用于小儿肠套叠复位术中,可缩短切口长度,减少术中出血量,减轻应激反应,且并发症发生率低,可加快患儿恢复进程。