2020年高考物理实验数据处理技能的考查特征分析

王芳苏 袁海泉

(苏州大学物理科学与技术学院 江苏 苏州 215006)

1 实验题的考查要点和数据处理考查方式

实验题历来重视对基本仪器的读数、操作和对作图能力、数据分析处理能力、实验设计能力和探究能力的考查.高考实验题一般以定量实验为主,这就需要对数据进行分析与处理.对实验数据进行分析与处理时,要根据实验原理、要求以及限制条件,对实验现象进行理性的分析,运用学过的物理知识和有关的数学方法(如解析法、图像法、列表法等)得出合理的结论.许多学生认为所谓的数据处理不过是对实验取得的数据进行计算,最后得出一个实验结果和实验规律而已.其实不然,数据处理不单纯是实验后的数学运算问题,而是渗透在从实验设计到实验结果分析的全过程之中,它是物理实验的重要组成部分.

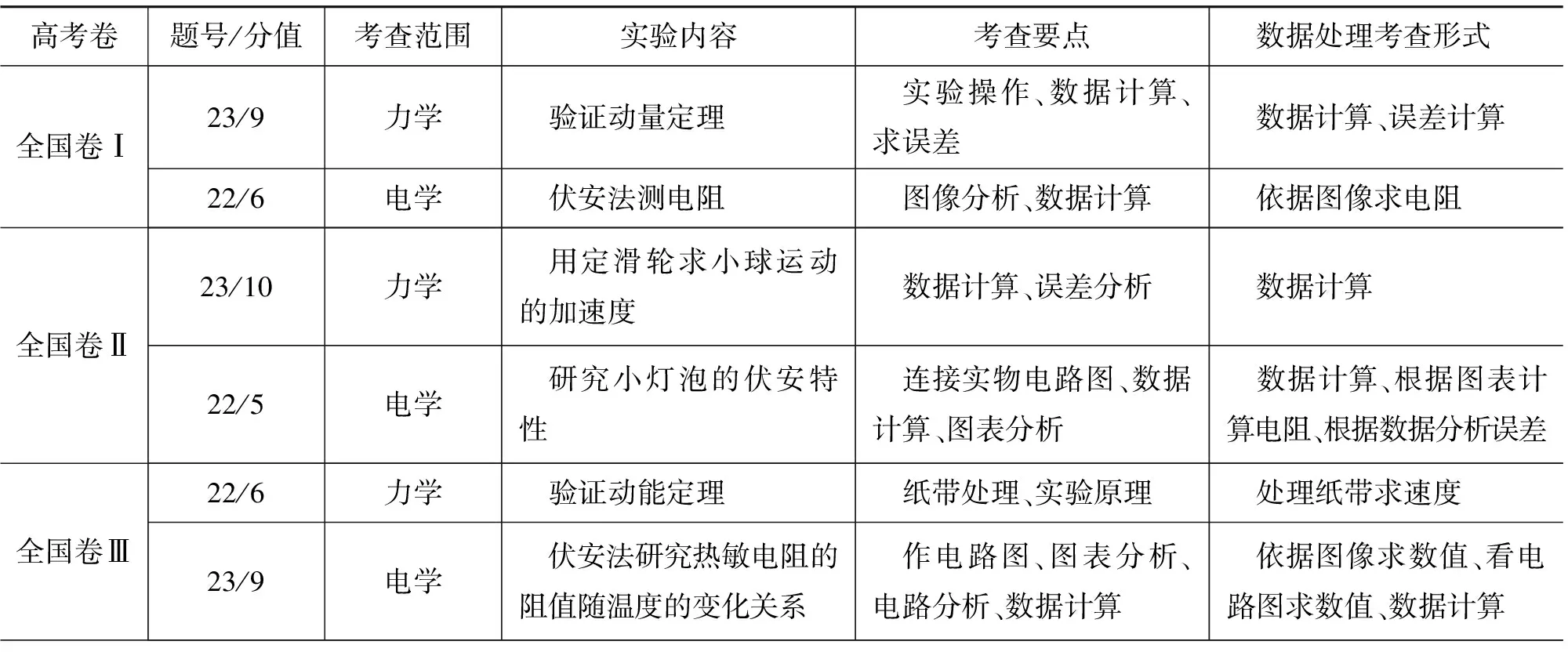

2020年全国高考共有10套试卷,分别是全国卷Ⅰ、全国卷Ⅱ、全国卷Ⅲ、新高考卷Ⅰ(山东使用)、新高考卷Ⅱ(海南使用),北京、天津、上海、浙江、江苏自主命制各一套.不同试卷均有一道力学和一道电学的物理实验题,分值在10~18分的范围内.从分值、考查范围、实验内容、考查要点和数据处理考查形式出发,细致分析可以得到表1.

表1 2020年高考物理实验题考查要点和考查方式

由表1可见,实验题的考查范围集中在课程标准中要求的实验内容,力学以运动学实验为主,电学的考查则以伏安法测电阻的实验为主.总体难度适中,数据处理为考查的重点,符合《考试说明》中明确提出“会记录、处理实验数据,并得出结论,对结论进行分析和评价”的要求,数据处理已经成为实验题的必考部分.

2 物理实验题数据处理技能的考查特征

2.1 由实验结果数据推断实验条件和实验方案 增加了实验的综合性和创新性

实验结果有多种表现形式,大多数以表格的方式展现丰富的实验数据,也会以图像的方式展示各因素之间的函数关系.对实验结果数据的分析是科学探究过程中的重要环节,这些实验结果数据是形成结论的根据,也正是科学探究能力中“证据”要素的体现.2020年实验试题就考查了从实验结果的误差、图像角度选择实验方案和实验条件,与具体的实验情境相结合,评价学生的推理能力、图像分析能力、有效数据提取能力,增加了实验的综合性和创新性.

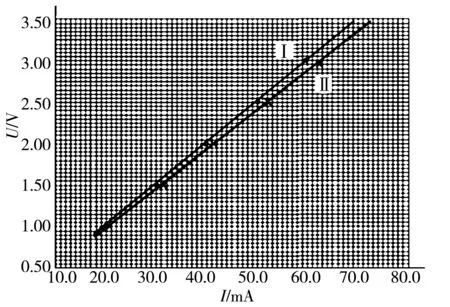

图像具有形象、直观反映物理量间的变化规律等特点,图像的斜率、截距、横纵坐标、交点甚至面积都有一定的物理意义,图像的描绘、从图像中获取、发现有用的信息进而求解相应物理量是高中学生应具备的基本能力.依据实验结果数据的图像设计新的实验方案,是数据处理技能考查的一条路径.如全国卷Ⅲ第23题(图1所示),用伏安法研究热敏电阻阻值随温度的变化关系,考查了数据计算和读取图像数据的能力,新颖点在于利用热敏电阻做警报器,用R-t图像中的数据推理报警器中热敏电阻所处的位置,并求出另一个定值电阻的阻值.考查的是利用实验结果设计实验方案和选择实验条件.再如上海卷第8题,验证机械能守恒定律的实验中,得到了Ek-θ图,由结果数据进行推理得到摆长.还有全国卷Ⅰ第22题,考查伏安法测电阻的实验,需要根据实验所得的U-I图像,由直线斜率去推断实验的电路连接方式(“外接法”“内接法”),从实验结果的误差考虑实验方案的选择.

图1 高考全国卷Ⅲ第23题题图

除了依据实验结果的误差和图像考查实验方案的选择外,还考查了由实验结果数据推断实验条件.如全国卷Ⅲ第22题验证动能定理实验,通过对纸带的数据处理得到速度,再反向推理需要的其他实验条件,山东卷第14题对“测量电源电动势和内阻”的实验方案进行考查,将得到的数据描点、作图,通过实验结果推理所选择的定值电阻.浙江卷也在第18题测量干电池的电动势和内阻,对实验结果的直线进行分析,选择对应的实验方案,并依据图像求出电动势和内阻.

2.2 由实验结果数据考查实验误差 增加了实验的系统性和科学性

实验误差存在于实验过程,对实验误差的分析是准确完成实验必不可少的能力.通过对实验数据的误差分析,可以判断实验结果是否真实地反应了实验规律.误差分析也是实验题的常考点,从得到的实验结果数据出发,进行实验误差的分析,能够培养学生实事求是的科学精神,有利于学生探究能力的提升,增加了实验的系统性和科学性.2020年在此方面考查了7次,如全国卷Ⅰ第22题用U-I图像(图2)进行误差分析,对比两条直线之间的差异求出待测电阻并计算系统误差;第23题用实验条件求实验结果和相对误差.再如全国卷Ⅱ第22题,求定滑轮一侧小球的加速度,用运动学公式和牛顿第二定律求出实验结果,对比两个实验结果的差异,得到产生系统误差的原因.在新高考卷Ⅰ(山东卷)第14题第1小题、江苏卷第10题第4小题、北京卷第16题第2小题中也有类似考查.

图2 高考全国卷Ⅰ第22题题图

2.3 由实验条件数据考查仪器选择和方案设计 引导关注实验过程和背景

高考实验题以定量实验为主,实验仪器的选择、实验方案的设计经常要以定量数据为依据.一般为了完成一个物理实验,必然受到实验条件和实验结果的制约,这些制约往往以具体的数据形式出现,对这些实验条件的准确掌握和理解,是完成实验的首要条件,也成为高考的一个常考点.根据实验仪器的相关数据,运用物理规律和实验要求,分析相关数据,选取合理的实验仪器以及连接方式,是设计性试验必备的能力.

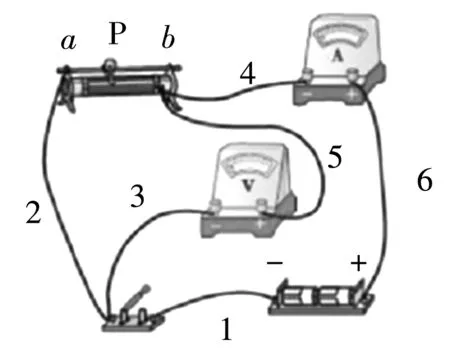

实验条件数据不仅考查对实验原理和要求的准确掌握,还将数据与仪器、方案相关联,考查数据计算、推理和分析能力.如例1天津卷第9题第2小题,测量电源电动势和内电阻,通过实验条件数据的推理选择合适的实验方案,引导学生关注实验背景,对实验的原理准确掌握.

【例1】(2020年高考天津卷第9题)(2)某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确.

电压表 (量程0~3 V,内阻约为3 kΩ)

电流表 (量程0~0.6 A,内阻约为1 Ω)

滑动变阻器 (0~20 Ω,额定电流1 A)

待测电池组 (电动势约为3 V,内阻约为1 Ω)

开关、导线若干

①该小组连接的实物电路如图所示(图3),经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是.

图3 2020年高考天津卷第9题图

再如全国卷Ⅲ第23题,根据题目给的实验条件数据,在所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图,引导学生对实验过程的重视.还有全国卷Ⅰ第22题,山东卷第12题中也有类似的考查.

2.4 由实验条件数据推算实验结果 注重实验原理和方法的理解与迁移

科学规律只有经得起实验验证才具有普遍性,这就依赖于实验数据的科学处理,才能使规律验证的过程更具有说服力.由已知的实验条件数据推算实验结果是今年高考实验题中突出的考查方式,推算中注重实验原理和方法的理解与迁移,体现了核心素养中科学推理、科学论证要素和证据意识的考查.

例如全国卷Ⅰ第23题验证动量定理,运用了题干给的实验条件推理冲量和动量变化的关系,并求出相应结果和实验误差.还有全国卷Ⅱ第23题研究小灯泡的伏安特性,根据电路图写出小灯泡两端的电压和电流代数式,运用题干中的实验条件数据求出小灯泡的安全电流并计算灯丝的电阻,题目的新颖处在于用实验条件数据推理出能够测量完整的伏安特性曲线的最小电阻值.

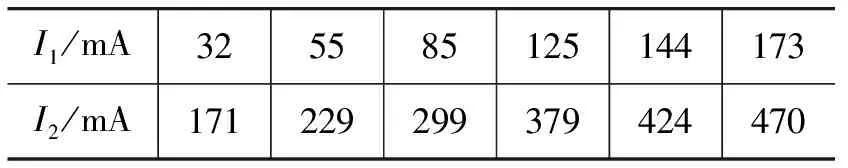

【例2】(2020年高考全国卷Ⅱ第23题)(3)实验时,调节滑动变阻器,使开关闭合后两电流表的示数为零.逐次改变滑动变阻器滑片位置并读取相应的I1和I2.所得实验数据在表2中给出.

表2 I1和I2实验数据

根据实验数据可算得,当I1=173 mA时,灯丝电阻R=Ω (保留1位小数).

如果用另一个电阻替代定值电阻, 其他不变,为了能够测量完整的伏安特性曲线,所用电阻的阻值不能小于Ω(保留1位小数).

3 对教学的建议

3.1 实验习题教学应联系真实的实验情境

传统实验习题中设计性的实验情境较多,教学往往注重演算,而缺少描述和抽象的过程,对物理现象和物理事实把握不够.实验试题改革的方向之一,就是依据真实的实验情境对学生的实验能力进行全面而系统的考查.2020年高考物理实验试题体现了这一方向,这就要求实验习题教学应在真实的情境中进行,重视学生与物理现象的多向性交互作用,以保证学生在真实情境中强化知识的建构.具体到教学上,教师可以通过演示实验创设有效的真实情境,带领学生进入情境,得到客观真实数据,引导他们找到物理规律.

3.2 加强实验过程体验

《考试大纲的说明》要求“加强实验操作技能的考查,将亲手做过实验与没有做过实验的考生区分出来;加强对实验原理及实验分析能力的考查,将做过实验并深入思考实验的考生与做了实验但不思考的考生区分开来;加强对实验全过程整体思考的考查,把基于实验原理的实验设计、实验操作、实验数据处理以及实验结果分析的内在逻辑考查出来”,这就要求高考评价必须基于核心素养进行实验考査.物理实验题是高考中最具活力和创造性的题型,现行课标规定了21个学生必做实验,涵盖了全部的实验类型(即观察性实验、测量性实验、验证性实验、探究性实验、设计性实验).不同类型的实验,对学生的能力要求不一样,只有学生亲自动手做实验,充分体验实验过程,关注实验操作中的细节,深入理解实验原理和规律,掌握数据处理的技能,才能够更好地、循序渐进地提升实验能力.实验教学是发展学生核心素养的重要载体,我们应该把培养学生的实验能力、促进学生终身发展作为实验教学的出发点和落脚点.

3.3 关注实验问题解决中的逻辑推理能力训练

今年高考物理实验题不仅重视课本实验,而且要求对实验的原理规律、操作步骤、误差来源等充分理解和掌握,以核心素养为依据,对21个必做实验进行创新和改进,考查考生的综合分析能力,培养学生模型建构和科学推理的学科素养.由“果”寻“因”,知“因”问“果”已成了数据处理的主要考查方式,无论是从结果出发去寻根溯源,还是顺着研究方向去知因问果,都离不开数据在其中的作用.数据以“因”的面貌出现,要求学生寻找线索,在数据中找到突破点,考查创新思维和运用物理知识综合分析能力.数据可以以“果”的形式出现在表格、图像和题干中,在考查求异思维和发散思维方面有其独特的功能,不仅回避已学过的现成实验,而且又恰到好处地考查了考生在迁移、回归和发散的思维过程中见异求同,见同求异的能力.因此,实验教学必须关注实验问题解决中的逻辑推理能力训练,这样的训练有利于培养学生分析解决实际问题的能力,提高学生的综合素养.