高职院校科技与工程类通识课程建设的探索与实践

曾向阳

(深圳职业技术学院 工业中心,广东 深圳 518055)

1 科技与工程类通识课程对学生职业与个人发展的作用

教育部委托开展的“中国学生发展核心素养”研究的成果表明,学生发展的核心素养包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六个方面,以培养“全面发展的人”为核心;其中“科学精神”的要点包括理性思维、批判质疑、勇于探究等,“实践创新”的要点包括劳动意识、问题解决、技术应用等[1].

我国职业教育的人才培养目标是培养技术技能型人才,这就要求培养的人才既懂技术又会操作,或者在具备一定技术基础上专精于操作技能.这就要求培养的人才既要具备相关的技术和工程方面的理论知识,又需要将这些知识转换为实际的操作技能.现代高等职业教育的“高”要体现在人才规格的“高素质”上,而“职”要体现在人才规格的“技术技能”上[2].

随着数字经济、人工智能技术的高速发展,产业转型很快,职业岗位转型可能更快,高职教育的人才培养目标就要特别重视复合型人才培养.随着技术更新与转型、岗位职业工作任务及能力要求的不断变化,高职教育的人才培养目标定位必须是随社会要求而动态调整[3].

在科技发展突飞猛进的全球化时代,人们的生活、工作方式因各种科学发现和技术进步而不断改变,受过高等教育的学生应该是一个受过广博教育的人,不能对一般的科学方法和原理一无所知,必须要有一定的科学素养[4].要提高科学素养,必须以一定的科学知识为基础,增强对科学知识的理解能力,掌握基本的科学方法,正确认识科学技术与社会及生活各方面的关系,着力养成科学探索、求真创新的科学精神,对问题进行理性批判的能力,适应时代发展的可持续学习的能力,面对所面临的问题创造性地动手实践和解决的能力[5].

当前,各高职院校在设置人才培养方案的课程体系时,除了教育行政主管部门规定的思政理论、外语、体育、计算机应用等公共课程外,重点放在“职业性”和“专业性”课程的设置,外加部分人文素质通识的选修课程.一方面,要求我们的专业人才培养方案对课程体系的设置进行与时俱进的改革,有些甚至是革命性的颠覆,使我们的课程设置适应时代的发展和社会的变化对职业岗位、个人发展和追求幸福生活的需求.另一方面,职业性和专业性的课程通常是围绕着职业岗位能力的显性需求而设置的,而对科学素养与科学精神,用科学的方法探索、发现和解决问题的意识与思维,可持续的学习能力、创新思维与创新精神的养成,往往需要通过合理设置的科技类通识性课程以及工程实践性的通识性实践环节来实现.

《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》提出,要加强公共基础课与专业课间的相互融通和配合,培养学生的文化素质、科学素养、综合职业能力和可持续发展能力,为学生实现更高质量就业和职业生涯更好发展奠定基础[6].《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》也强调,强化学生职业素养(含专业精神、职业精神、工匠精神、劳动素养等)养成,着力培养学生的创新精神和实践能力,增强职业适应能力和可持续发展能力,将创新创业教育、数学、职业素养等列为必修课或限定选修课,开设人文素养、科学素养方面的选修课程、拓展课程或专题讲座(活动);突出应用性和实践性,注重学生职业能力和职业精神的培养[7].根据教育部网站公布的《高等职业学校专业教学标准》,各专业教学标准的培养目标中均包含“具有一定的科学文化水平”“良好的职业道德和创新意识”“精益求精的工匠精神”“较强的可持续发展能力”;“培养规格”中要求“掌握必备的科学文化基础知识”“具有分析和解决问题的能力”“具有质量意识、环保意识、安全意识、工匠精神、创新思维”“有较强的集体意识和团队合作精神”等[8].

2 国内外高校科技与工程类通识课程的开设情况

通识教育振兴于工业革命时期,成型于 20世纪20年代的美国[4].美国大学具有代表性的哈佛大学、麻省理工学院和布朗大学等在通识教育课程模块中均开设了科技与工程类通识课程.哈佛大学的通识教育包括8个方面的知识,“经验与数学推理”和“自然科学”是其中的两个方面;划分为3大课程模块7大领域(含“定量推理”和“科学”2个领域),“定量推理”领域的课程包括数学领域的微积分、多变量运算、线性代数与微分方程,自然科学领域的生物统计学基础、海底生命和海洋生态系统等课程[9].麻省理工学院的通识教育包括科学(包括化学、物理、微积分与生物),人文、艺术与社会科学,探究性科技类,实验等4个领域,要求文科学生必须选修规定学分的科学基础课,理工科学生必须选修一门非主修的科技课来扩充自己在科技知识方面的视野,同时对所有学生都要求选修科技实验类课程,锻炼动手能力[4].布朗大学的通识教育包括7类学习领域,其中包括科学(包括大自然、人体组织、技术与科学)、数学和符号语言等2大领域[4].类似于我国高职院校的美国社区学院也构建了完善的通识教育课程体系,其中包括了指定修习或建议修习的基础技能训练课程,自然科学和数学、计算机科学等自选修习课程,需修满12~15学分此类课程才能获得应用科学副学士学位[10].

国内大学通识教育的理念与做法大多借鉴了美国大学的通识教育经验,比较有代表性的有武汉大学、复旦大学等.普通高校开设的通识教育课程,主要由思政理论、外语、体育、计算机基础等公共必修课和素质教育类选修课组成;而选修课往往是用来拓宽学生的知识面和增加学习的自由度,开设的课程随意而分散,且大多数课程都是人文和社会科学类知识性理论课程,部分学校包括有数学类课程,实践性课程以及开启思维、训练方法与能力的课程几乎没有;更多的是为了拓宽专业知识面,与促进知识结构的整合、提高学生综合能力、培养个人发展素质的目标相差甚远,而且往往与必修课程、专业课程形成对立.武汉大学构建了5大类知识领域的通识课程体系,人文或社科类学生需在数学与自然科学领域至少修满4学分,自科类学生需在人文或社科或中外文明领域至少修满4学分[4].复旦大学将通识教育目标确定为重视传递科学与人文精神,养成独立思考与探索的习惯,对自然与社会有更高境界的把握;“科学探索与科学精神”是其通识教育核心课程的6个模块之一,在于帮助学生领会数学和科学思想的要点,形成科学探索和技术创新的精神[9].

国内高职院校也大都以专业课程以外的公共必修课、公共选修课、课外社团活动等方式开设了通识教育课程[10],除了教育主管部门统一要求的计算机应用课程外,一些学校在公共必修课或专业基础课中开设了数学类课程,在公共选修课中开设了一些科技与工程类通识课程,随着产业转型和创新型国家建设的要求,一些学校开设了独立的创新类通识课程,以培养学生的创新精神和创新能力.但是,由于职业教育在发展过程中,主要关注经济和社会发展的直接需求,注重职业技能和技术能力等专业能力的发展,能“成才”,相对忽视了“育人”和“成人”的教育,尽管近些年来要加强“育人”和“成人”的通识教育,但在具体实践中往往没有引起足够的重视,或者停留在纸面上的多,更缺乏对通识教育的系统思考、研究和顶层设计,很少将通识课程纳入以专业为主导制定的人才培养方案的公共课程或必修课程,通识课程成了可有可无的课程、优先被挤压或裁减的对象,即使在选修课程体系中开设的通识课程数量与所占比重也相对较少,学生可选可不选,缺乏对学生的有效引导,在学校的激励机制上重技能大赛获奖等技能文化,轻通识教育,与普通高校相对比较重视通识教育的做法有很大的差距[11].

高职教育本身,也有终身教育的属性.除了通过高职教育让学生能有专业性的职业更好发展,也要让学生能在一生的工作中有效适应社会与职业的变化和具备持续的职业发展能力,通识教育与专业教育是相辅相成的.职业教育的学生所从事的职业岗位大多数一线应用型岗位,对科技和工程方面的常识性知识和能力的要求往往比其他职业岗位更为需要,科技和工程类通识课程的开设在人才培养方案中无疑是非常必要的.科技类通识课程侧重于培养学生的科学严谨的精神、科学思维以及探索用科学方法解决问题的思路,工程类通识课程则更侧重于培养学生以吃苦耐劳、精益求精的精神和团结合作的方式解决实际问题的能力.

3 科技与工程类通识课程的开设实践

我校一直非常重视通识教育,在公共必修课中开设有思政理论、军事理论与训练、体育、外语、应用文写作、计算机应用基础等通识课;针对不同专业大类,在专业必修课中有选择性的开设有高等数学、电工基本技能、金工(机加工、钳工、焊接、管道工)等理论和实践操作性通识课程;针对全校所有专业,在全校任选课中开设有人文、社会、科技等选修课,要求每个学生完成若干学分的任选课.但在执行过程中,受专业总学分的调整、课程实用性等因素的影响,对未安排在公共必修课模块中的通识课程,时常有被缩减的情况发生.2007年6月,我校出台《文化素质教育实施方案》,以培养学生的科学精神和人文素养为中心,以提高学生的职业综合素质为重点,开设历史地理与文化、文学语言与逻辑、艺术理论欣赏与实践、科技环境与社会和哲学与美学通论等5个模块的文化素质教育通识课程,开始重视通识教育课程体系的建设.2012年8月,我校出台《关于加强复合式创新型高素质高技能人才培养改革的决定》,提出复合式人才培养的要求与路径,强调专业课程与通识课程的复合互补,人文社科类课程与理工类课程的复合互补,技术技能类专业课程与创新创业类课程的复合互补,将技能竞赛、发明创新成果等的学分纳入人才培养方案,注重培养学生的社会普适能力、职业变迁能力和创新创业能力.2013年4月,我校出台《关于实施文化育人创新行动的决定》和《文化育人实施纲要》,实施有重点、系统化的文化育人改革工程;整合现有文化素质教育资源,开发一批规范化、模组化的文化素质教育课程,加强文化与专业的融合,打造“志愿者之校”、“科技文化节”等品牌化校园文化活动;开设校级通识课程,从包括科技与社会、环境与资源等“专业+行业”文化与文理交叉选课等8个公共选修课模块中选修至少4个模块的课程;加强科学教育,开设数学文化、物理文化方面的选修课程,重点讲授科学思想与科学精神,提高学生的科学素养;加强职业素质和职业道德教育、创新创业教育等;落实全员育人、全过程育人、全方位育人.2020年4月,我校召开教学工作专项会议,出台《通识教育课程体系建设方案》,重构通识教育课程体系、优化课程设置,打通各类开课方式,在公共基础课、必修课和选修课中均开设有通识教育课程,选修课分核心课程和一般课程,设置拓展专业课程,其学分可以替换核心和一般通识课程学分;核心和一般通识课程分为科学精神与生命关怀、社会科学与现代社会以及创新创业与多元实践等5个模块,要求学生在核心课程中至少选择2个以上模块6个以上学分,在一般课程中至少选择2个以上模块8个以上学分;我们开设的科技与工程类通识课分别属于科学精神与生命关怀模块和创新创业与多元实践模块,其中科技类通识课以讲授+研讨+实验性探索为主开展教学,工程类通识课以实际动手操作为主开展教学,如图1所示.

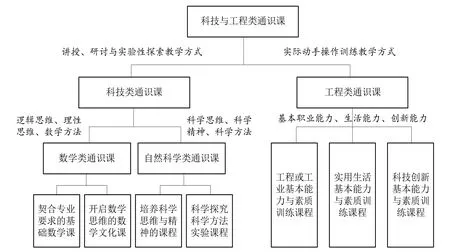

图1 科技与工程类通识课程体系

我们开设的科技类通识课程初步形成了数学和自然科学两类课程的课程体系.数学类课程主要分成两种类型:对于工科类的机电与自动化、电子与通信、计算机等专业群和社科类的经济、管理、贸易等专业群,开设有与专业群结合比较紧密的高等数学(限4年制专业)、工程应用数学(机电类、计算机类等)、应用数学基础、建筑工程数学、经管数学等基础数学课程,列为必修课或限定选修课,将数学通识教育与专业数学基础要求结合起来,为后续专业课程的学习奠定必要的数学基础;对于其他未开设基础数学课程的大部分专业群,建议学生选修数学文化、经典电影中的数学文化欣赏等通识课,重点培养学生的逻辑思维和理性思维,但选修此类课程的学生占比并不高;数学是一切科学的基础,数学思维是人类发明创造的源泉与动力,数学文化培养学生以理性思维、数学思维来解决工作和生活中的实际问题,基础数学也是数字经济、人工智能、大数据的核心基石,在全球范围内都得到了空前的重视,还需进一步将基础数学课程或数学通识课作为大部分专业的必修通识课程.自然科学类通识课程可以使学生开阔科学视野、训练科学思维与方法,培养学生以科学精神、科学思维、科学方法、科学实验探究的路径与勇气来分析和解决工作和生活中的实际问题;我们开设有科技改变世界、物理之美欣赏、趣味物理实验、现代材料与战争、大学物理与实验设计、魅力电子等课程,部分课程纳入必修课(如四年制专业开设大学物理与实验设计),部分课程作为核心通识课程模块纳入限定选修课(如科技改变世界、物理之美欣赏、趣味物理实验、魅力电子),部分课程作为一般通识课程供学生自主选修;通过科学典故、问题、方法、观点、思想以及科学对经济社会发展的重大贡献、以自然科学的方法解决社会科学问题等角度切入,不以传授科学理论知识为主要目的,而重在启发科学思想、训练抽象思维和逻辑推理能力,养成以科学的方法提出问题、思考问题、解决问题的良好习惯.

我们开设的工程类通识课程初步形成了以训练学生工程(或工业)基本能力与素质以及科技创新基本能力与素质的基本技能实训课程体系.该课程体系在原有电工基本技能实训与金工基本技能实训模块的基础上(根据专业相关性或互补性需要限选1个模块,整周实训1周),适应科技产业特别是智能制造产业发展与创新能力培养的需要,以学生限选的方式开设了电子技术、综合布线、创意机械、科技创新与实践、实用生活等基本技能的模块化实训课程(根据专业相关性或互补性需要限选1个模块,整周实训1周),并陆续扩充有数学建模、钳工与手工加工、机械切削加工、金属焊接、管道工基本技能、机械组件装配、趣味电子产品制作、趣味机器人组装与制作、激光加工、工业摄影、常用电子仪器与工具应用、基本物理量测量等实训课程模块,供学生自主选择,以培养学生的共性专业、职业发展、生活应用等基本技能和创新创业基本动手能力,训导学生的基本职业素质和工匠精神.为了在有限的训练时间内发挥所开设课程的最大效果,将学生职业技能竞赛与课程学习结合起来,组织学生积极参加全国大学生数学建模大赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生电子设计大赛、中国职业技能大赛、世界技能大赛等职业能力竞赛,实训室全天候对备赛学生开放,利用课后、假期等时间备赛,通过校内多轮选拔的方式推荐参加更高级别竞赛的参赛选手,使尽可能多的学生受益.

在知识社会向智能、智慧社会发展的进程中,终身教育的重要性越来越突出,通识教育在促进高校教育从重“成才”教育向重“成人”教育方面具有不可替代的作用.鉴于高职教育对职业性、岗位性的针对性更强,加强与职业岗位联系更为紧密的科技与工程类通识教育,在高职院校显得更为必要.科技类通识教育重在科学精神培育以及以科学的思维和方法解决实际问题的能力培养,工程类通识教育重在职业精神、工匠精神培育以及在实践中求知与创新的能力培养.在实践中探索高职院校科技与工程类通识课程的建设,是我们的一点初步尝试,希望能给同行们起到一点借鉴作用.