当代印第安盖纳笛及其音乐形态特征探析

——以印第安音乐《飞逝的雄鹰》为例

田子川

引 言

印第安人是美洲大陆上最早的原住民,在这一地区的历史上先后建立了多个灿烂辉煌的文明,最具代表性的便是位于北美洲南段危地马拉附近的玛雅(Maya)文明、位于墨西哥境内的阿兹特克(Azteca)文明和南美洲安第斯地区的印加(Inca)文明。印第安帝国的文化各具特色,但自15世纪末欧洲殖民者踏足美洲土地开始,印第安文化开始受到极大的摧残、改变,流传至今较为完整的便是安第斯高原地区印加帝国的音乐文化,他们的盖纳笛、排箫等乐器流传海外,受到世界各国音乐爱好者的青睐。

一、盖纳笛概述

盖纳笛(Quena,Kena)流传于拉丁美洲地区印第安人的气鸣气振乐器,因居民自古以来多居住于安第斯高原地区,故盖纳笛又被称为安第斯竖笛。

盖纳笛制作材料的选用颇为广泛,早期盖纳笛的材料多为芦苇、骨、陶土、葫芦、金银等,现今多为竹制、木制,当然也出现少数以合金、塑料、玻璃钢等现代工业材料制作而成的盖纳笛。

每支盖纳笛都有自身不同的调高,调高的差异也会对笛身大小、音孔数量等具体结构产生影响。在曲目的实际演奏中,盖纳笛通常作为高音旋律乐器表现,因此G调高音笛相较其他调笛更受广大音乐爱好者所喜爱。

G调盖纳笛长40厘米左右,呈圆柱形,笛身完整,无部件衔接。盖纳笛正面有六个音孔,由上至下分别为左手食指、中指、无名指,右手食指、中指、无名指音位[1];背面一个音孔,竖直位置最高,为拇指音位,每个音孔均为正圆形。盖纳笛的突出特点之一,便是每个音孔的大小有所差异。

盖纳笛两端开放,中通结构,但两端笛孔大小却不相同,进气孔(笛头)较大,出气孔(笛尾)偏小。由于整个笛身为圆柱体,换言之,笛头壁较薄,而笛尾壁较厚。盖纳笛的另一大特征是吹口的内外双切形状,这与我国箫以及日本尺八都有所不同,尽管三者同属竖吹气振乐器。

盖纳笛的演奏姿势多为立式,采用胸腹式呼吸方法,同时演奏者需进行大量练习以锻炼嘴部肌肉以控制口风。在指法原理方面同多数笛类乐器相一致,即以手指堵住音孔,制造出笛内不同长短的气柱,进而发出高低不同的各音。盖纳笛的音域通常可达三个八度,G调高音笛音域则为g1至g3,高音区音色尖锐,中低音区偏含蓄、内敛,音乐风格忧郁、沉静。

盖纳笛的历史十分久远,在15世纪之前的印加帝国便有流行。到了公元1533年,在西班牙探险家弗朗西斯科·皮萨罗率领随从俘获并杀害印加国王阿塔瓦尔帕之后,印加帝国的实际掌控权便牢牢把握在入侵者的手中,并建立当今秘鲁共和国首都利马城,方便殖民者跟西班牙联系。这一节点是安第斯地区印第安人被殖民统治的开始,也即是印第安传统文化与外域文化交流融合的起点。

在传统印第安音乐中,盖纳笛常用于为舞蹈伴奏,以及为爱人表达感情,多以独奏形式出现。其音乐具有五声音阶为主、节拍多为双数、不使用弦鸣乐器、较少出现和声进行等等特点。而随着民族间的文化交流愈发广泛,当前盖纳笛与其他乐器合奏的曲目越来越多,使用场合已没有过多限制,音乐元素也更加多样化。

二、盖纳笛音乐——《飞驰的雄鹰》

《飞逝的雄鹰》(El Condor Pasa)是在世界范围内广受欢迎的一首印第安音乐,它由秘鲁音乐民俗学家丹尼尔·阿洛米阿·罗夫莱斯(Daniel Alomía Robles)根据印第安传统音乐改编而成,首演于1913年秘鲁首都利马。自首演至今共一百多年的时间当中,据说它曾被改编四千余次,既有唱词版本,也有纯音乐版,广为听众熟知的多是由排箫或盖纳笛演奏的纯音乐版本。

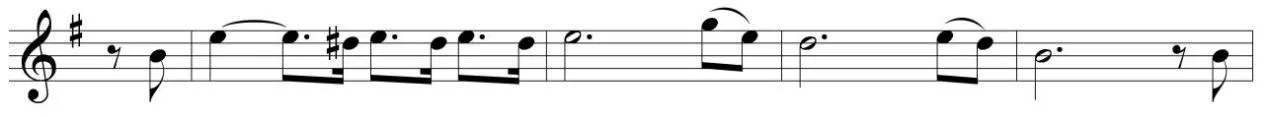

原版音乐由三部曲式构成,a和声小调进行,无调性变化。大家熟悉的器乐版本通常以完整再现的二部曲式出现,另附有引子、尾声。在乐曲主体部分的进行中,以a材料(见谱例1)与b材料(见谱例2)的交替反复为主,在低音区持续音型伴奏下,音乐流畅,略带雄壮、凄凉之感。

谱例1

谱例2

据拉丁美洲地区印第安文化的研究表明,在印第安原始居民的音乐中,具有五声音阶为主、节拍多为双数、不使用弦鸣乐器、较少出现和声进行等等特征。而在这首作于20世纪初期的音乐作品中,并没有完全符合这些特点,最明显的便是和声小调式的使用,如谱例1、2所示。原版音乐中采用了a和声小调,在器乐曲中为适应乐器的调高,多采用e和声小调。和声小调的运用,使得乐曲旋律中出现了大量主音向导音的小二度下行级进,如泣如诉,为音乐注入清幽凄冷之感。

在《飞逝的雄鹰》作品大量的改编演绎版本中,又出现了在原印第安风格基础上融入了大量外来音乐元素的融合模式。

(一)多声音乐的丰富

在传统印第安音乐中,比较注重单选律线条的发展,是没有多声性概念的。然而在印第安音乐的现代化发展过程中,多声性的加入是一个重要的方向,包括和声、复调、问答乐句等等形式。

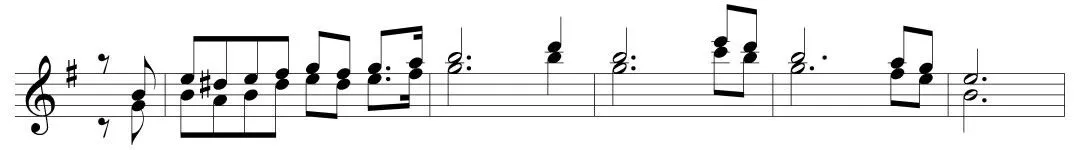

谱例3

谱例3选自专辑《和谐世界:梦想之歌》(Harmony World : Le chant des rêves)中《飞逝的雄鹰》首句,以盖纳笛主奏。由谱例可以看到,旋律呈现出鲜明的平行三度进行,终止处尾音为纯四度,落于主和弦中。全曲均如同首句一致,旋律以三度和声为主进行,音响效果较之单旋律更为丰满。

谱例4

谱例4选自专辑《印加与南美热那亚》(Inkas y Quenas de Sudamerica)的《飞逝的雄鹰》第2分14秒处,为第二段首句。在这个版本中,第一段以盖纳笛主奏,第二段改为排箫主奏。如谱例4所示,在旋律行进至长音时,另一支排箫会加入进行呼应,起到复调的作用,似两位歌者一问一答,略带俏皮的吐音吹奏方式对原本凄凉的音乐情绪起到了一定的改变。

在这首传统音乐的变化演绎中,不仅有西方音乐中多声性概念的渗透,更有着不属于西方音乐的内容呈现。

(二)单旋律的修饰

除在音乐纵向结构加以变化之外,旋律横向发展方面的演绎也是极为丰富的,主要通过加花、声腔等形式加以丰富。

谱例5

突出线性旋律的表现力,本是印第安音乐的传统特色,但瑞士班得瑞乐团(Bandari)[2]却将在其专辑《寂静山林》(Silence with Sound from Nature)中改编版《飞逝的雄鹰》中却将其演绎地淋漓尽致。这部专辑收录了世界各地的名曲,旨在突出表现自然音乐的影响力。乐队改编《飞逝的雄鹰》时,在极大地还原印第安音乐元素的基础上,又进行了深化。如谱例5所示,其旋律与谱例2相对比加入了大量小音符,使其更加密集且快速,突出了旋律的表现力,但未对整体音乐情绪产生较大影响。

谱例6

此外,声腔的存在也是不同于欧洲音乐的元素之一。如谱例6所示,在专辑《安第斯之歌》(Music Of The Andes)中的《飞逝的雄鹰》一曲的第一段,使用了大量的声腔、1/4音,以代替部分位置的半音级进,使得原本荒凉的音乐情绪增加了一丝飘逸的情趣,音乐画面充满生机。

(三)音乐色彩的变化

在《飞逝的雄鹰》数千改编版本中,除纵向块状和声、横向旋律线条的丰富变化之外,还有以节奏性改变为主导的音乐色彩变化作品。

专辑《安第斯山脉的光辉》(Brightness of The Andes)中的《飞逝的雄鹰》一曲,采用三段式的结构呈现,其不仅在原二段结构的基础上加入了新的材料,在第二段的再现段落中,也以首段材料变奏的形式表现。在乐曲前、中、尾处分别加入引子、过渡、尾声作为连接。主体段落速度差异明显,且节奏类型更是有着明显不同。

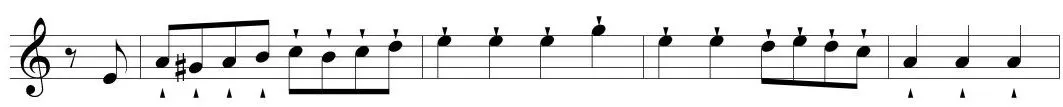

谱例7

首段首句旋律与原版曲目乐句相似,速度为71左右,长音较多,情绪凄凉婉转。谱例7选自第二乐段首句,是第一乐段的变奏形式。其速度达到155,比首段高出一倍有余,同时将长音分为若干四分音符,突出强调节奏性。在织体方面,第一乐段采用线性织体,以流动性为主,而第二乐段采用柱式和弦进行,将律动性发挥到淋漓尽致。

谱例8是第三乐段新材料的首句,其速度虽降至100,然则节奏型采用十六分音符,类比第一、二乐段应提高为200。乐句中连音线、切分音及颤音的使用也增加了音乐的灵动性,使整段音乐洋溢着欢乐的气氛。

谱例8

纵观整首乐曲三段,呈现出音乐情绪愈发热烈的递进趋势,音乐色彩也由暗沉转至明亮,进而发展为辉煌。这其中不仅仅是速度的增加,同时还有小音符的使用、节奏型的变更以及多样化的织体形态等多方面因素共同的结果,起主导作用的自然是节奏节拍的变体。

三、当今盖纳笛音乐中的印第安文化显现

前文所述的三种音乐改编形式,可大致归类为纵向和声的、横向旋律的、节奏速度的三种类型,正对应了欧洲、拉丁美洲、非洲三个大洲的核心音乐思维,这是由拉丁美洲的历史所决定的。

众所周知,在历史上欧洲殖民者曾对非洲、美洲大陆进行过长达数百年的殖民统治,这直接导致了欧洲、美洲文化的交流与融合。同时欧洲殖民者对非洲人口的掠夺和贩卖,也使得不少非洲人民被迫跨越大西洋抵达美洲大陆,开始新的生活,这也是非洲文化进入美洲的直接原因。在这样的大背景下,欧、美、非三个大洲的文化开始了长达五百年的大融合,融合后的新型文化,则成为了拉丁美洲文明的代表。

由于不同人群的聚居地不同,因此各地的文化又各具特色,还带有一定的保守性。那么为何安第斯地区的印第安音乐融合成果却如此丰富呢?

这应从印第安人的性格及精神信仰谈起。安第斯地区的印第安人普遍性格都是老实、守法且坚毅,与人为善使他们的处事准则。这是由他们的“大地母亲”教导的。“大地母亲”信仰一直活跃在印第安人的哲学理念当中,他们是自然的子孙,接受自然的恩赐,与世间万物的和谐相处使他们的至高信仰,博大的胸怀足以弥补文化的差异,使之在同一片土地上繁荣生长。

结 语

综上所述,传统乐器与器乐的现代化融合发展,是全球化、信息化、多元化时代发展的大趋势,谁都无法在潮流中独善其身。而印第安人民在历经数百年侵略殖民统治后,仍在一定程度上保留了自身的文化传统,这得益于他们坚韧不拔的民族性格与开放乐观的处事态度。同时也是在当今多元融合的时代大背景下,各民族、文化面对这一趋势都应秉持的一种健康、利好的心态。

文化并非是由古至今一成不变的,正所谓静止是相对的,动态发展才是必然的。因此,在传统音乐的传承与传播方面,墨守成规未必是一种正确、有效的原则。在最大程度保留传统文化的基础上,矫正思想,顺应潮流,因时制宜,因地制宜,时代的盛宴不会有优秀的文明缺席。■