基底加热温度对ITO薄膜的性能影响研究

王欣月,张兆诚,黎智杰,何婉婷,温锦秀,罗坚义,唐秀凤,王 忆

(1.五邑大学应用物理与材料学院,江门 529020;2.五邑大学,柔性传感材料与器件应用技术研究中心,江门 529020)

0 引 言

透明导电氧化物(TCO)薄膜被广泛应用于显示、集成半导体激光器、LED和太阳能电池等光电子领域[1]。目前已商业化的TCO薄膜主要是n型薄膜[2],其主要特点是:(1)较高的电导率;(2)禁带宽度相对比较大;(3)在可见光有很强的透射率;(4)在近红外区域有很强的反射率[3]。氧化铟锡(ITO)薄膜因其具有硬度高、耐磨性好、理化性能稳定、环境适应性强、透射率和反射率较高等优点,不仅在平板液晶显示、透明电磁屏蔽、火车飞机玻璃等方面具有广泛应用[4-5],另外也被用于透明加热元件、抗静电、电磁波防护膜、太阳电池之透明电极、防反光涂布及热能反射镜、光学及光电装置等[6-8]。

制备ITO薄膜的方法主要有脉冲激光沉积法(PLD)、磁控溅射法、分子束外延法(MBE)、喷雾热分解法、化学气相沉积法(CVD)、溶胶凝胶法等[9-11]。薄膜制备过程中,影响ITO薄膜结晶质量和性能的主要因素有基底温度、溅射功率、气压、时间和氩氧比等[12]。王秀娟等[13]利用射频磁控法低温制备ITO薄膜,研究了氩氧比、功率、压强、沉积速率以及靶基距对ITO薄膜的结构和光电特性的影响。结果表明,氩氧比为0.1/25,功率210 W,压强0.2 Pa,靶基距2.0 cm和衬底温度为100 ℃的沉积条件下制备的ITO薄膜电阻率为7.3×10-4Ω·cm,可见光范围内平均透过率为89.9%。李晓晖等[14]采用磁控溅射在聚对苯二甲酸乙二酶酯(PET)衬底上制备ITO薄膜,分析研究了工艺参数对薄膜光电特性的影响。结果表明,当氧气流量的沉积速率为 0.6 mL/min,工作气压为 0.4 Pa,氩氧比为 19.8∶0.2,溅射时间为 80 min 时,可获得综合性能优异的 ITO 薄膜,其可见光透过率大于80%,在8~14 μm红外波段的辐射率小于 0.2。赵秀玲等[15]采用射频磁控溅射的方法,研究了沉积温度对ITO薄膜光电特性的影响。结果发现ITO薄膜的晶粒尺寸随着衬底温度的升高而增大,经过后期进一步退火,ITO薄膜的电学特性得到了较大的提高。在溅射气压1 Pa,衬底温度200 ℃和功率200 W时,沉积的样品经过300 ℃真空退火2 h获得了12.8×10-4Ω·cm的低电阻率和在800 nm波段94%的高透过率。曾维强等[16]用直流磁控溅射法制备ITO薄膜,研究了基底温度对薄膜透过率、电阻率的影响。实验结果表明,直流磁控溅射利用ITO陶瓷靶制备 ITO薄膜时,适当的基底温度(200 ℃)能在保证薄膜85%以上高可见光透过率下,获得最低的电阻率。

从上文可知,研究沉积条件对ITO薄膜光电特性影响的报道很多,但研究基底温度对ITO薄膜功函数及其与金属电极之间电流传输特性的影响,以及对基底温度为200 ℃和300 ℃条件下沉积得到的ITO薄膜哪个综合性能更加优异的系统研究却很少。在实际应用中,ITO薄膜与金属电极之间的电流传输特性及ITO薄膜与半导体基底之间的功函数匹配,与ITO薄膜自身光电特性一样,均会严重影响器件的整体性能。故本文采用射频磁控溅射技术,以锡掺杂氧化铟为靶材,以不同的基底温度制备ITO薄膜,系统分析了不同基底温度对ITO薄膜结晶性能、形貌、光电特性、载流子浓度、薄膜功函数以及电流传输特性的影响,综合对比了衬底温度为200 ℃和300 ℃时制备得到的ITO薄膜性能。

1 实 验

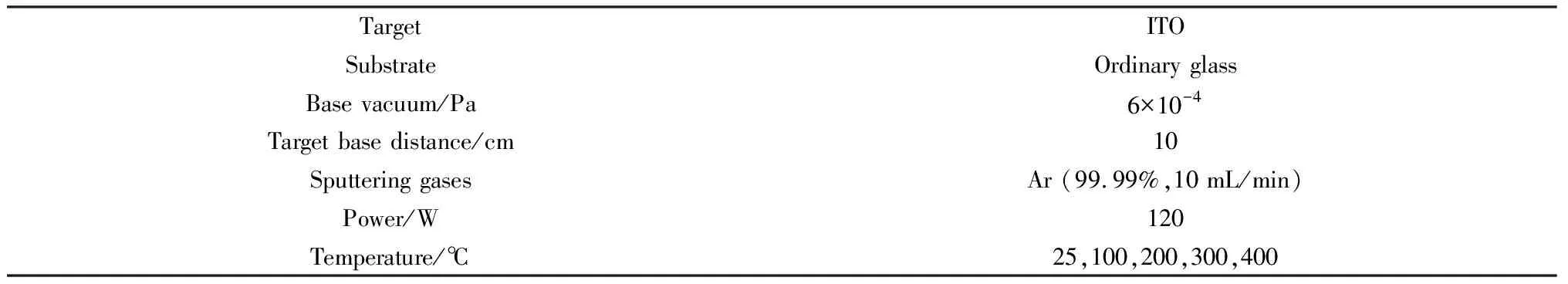

本实验采用的镀膜设备为JCP500型高真空复合镀膜系统,靶材是购买自中诺(北京)新材科技有限公司,摩尔比 In2O3∶SnO2=90∶10的ITO陶瓷靶,纯度(质量分数)均为99.99%,靶材规格是φ76.2 mm×5 mm。本实验采用的衬底是普通玻璃,大小规格为10 mm×10 mm×1 mm。镀膜之前,首先对衬底进行如下预处理:用丙酮、无水乙醇、超纯水依次进行超声清洗15 min,以除去衬底表面的粉尘和有机污染物等,之后将洗涤好的衬底放入300 ℃的烘箱中干燥15 min,烘干待用。薄膜制备参数:溅射功率为120 W,工作气压为0.6 Pa,溅射时间为15 min,基底温度分别为25 ℃、100 ℃、200 ℃、300 ℃和400 ℃,如表1所示。

表1 ITO薄膜的溅射参数Table 1 Sputtering parameters of the ITO films

本文通过霍尔效应测试仪(Ecopia,HMS-5000)测试制得的ITO薄膜的电学性能。在霍尔效应测试时,采用纯银靶材,以掩膜版法,通过直流磁控溅射在ITO薄膜的表面制备银电极,制备参数为:溅射功率40 W,工作气压0.5 Pa,溅射时间15 min,基底温度25 ℃。本文通过分光光度计(Shimadzu UV3150, Japan)对ITO薄膜样品进行透过率测试;通过扫描电子显微镜(Zeiss,Sigma 500)和原子力显微镜(Bruker, Dimension Fastscan)对薄膜的表面形貌和表面粗糙度进行测试;通过X-射线衍射仪(Philips, X’Pert diffractometer)和X-射线光电子能谱仪(Thermo Fisher Scientific ESCALAB 250 XPS system)对薄膜的结晶性质和成分进行测试;通过紫外光电子能谱仪(Thermo Fisher Scientific ESCALAB 250 UPS system)测试薄膜的功函数;通过Kethely 2400数字源表测试ITO薄膜与银电极之间的电流电压曲线。所有测试均在室温的条件下完成。

2 结果与讨论

2.1 基底温度对ITO薄膜晶体结构的影响

在薄膜生长过程中,基底温度会影响薄膜的结晶特性,故通过X-射线衍射仪对薄膜的结晶性质进行测试,结果如图1所示。

图1 不同基底温度条件下制备的ITO薄膜的XRD图谱Fig.1 XRD patterns of the ITO films prepared at different substrate temperatures

由图可知,当基底温度为25 ℃和100 ℃时,得到的ITO薄膜呈现非晶态;当基底温度为200 ℃时,ITO薄膜结晶完成,在2θ为20°~80°的扫描范围内,ITO薄膜样品在2θ峰位为21.3 °、30.2 °、35.0 °、50.5 °和 60.0 °附近都出现了衍射峰。经过比对ITO的标准PDF卡片 (JCPDS 71-2195) 可知,这5个衍射峰分别对应ITO的(211)、(222)、(400)、(440) 和(622) 晶面,为In2O3体心立方铁锰矿晶体结构[17]。另外,从样品的XRD图谱还可以看出,结晶后的ITO 薄膜样品在(222)晶面衍射峰最强,存在择优取向。当基底温度进一步升高至300 ℃和400 ℃时,薄膜在(222)晶面的衍射峰强度变化不明显,其他晶面的弱衍射峰消失,说明此时沉积粒子具有足够的动能在基底表面进行迁移,从而实现了单一晶面结晶。

2.2 基底温度对ITO薄膜形貌的影响

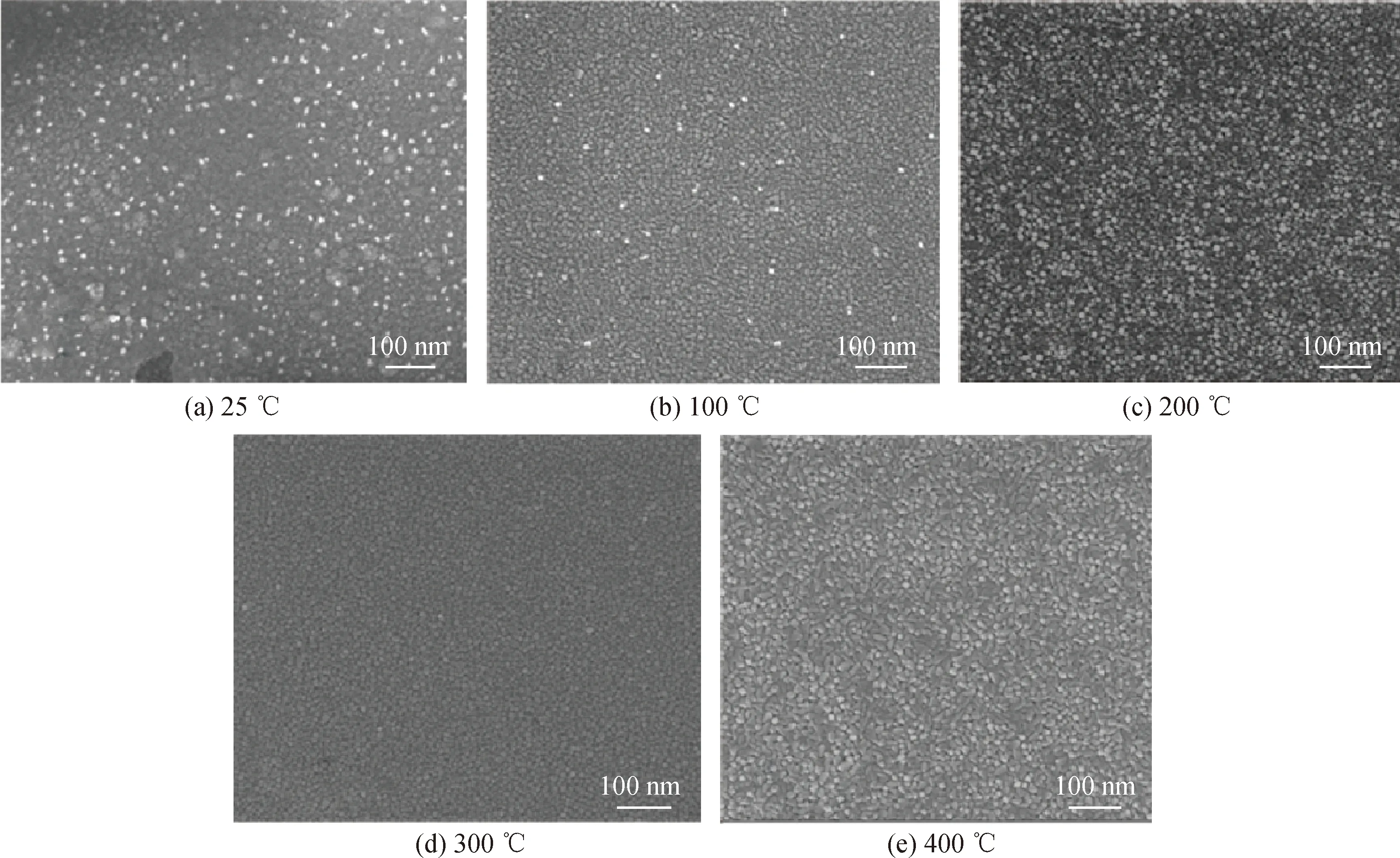

基底温度会影响ITO粒子在衬底表面的沉积情况,从而影响薄膜的形貌,通过扫描电子显微镜观察ITO薄膜的表面形貌,结果如图2所示。图2(a)~(e)分别是基底温度为25 ℃、100 ℃、200 ℃、300 ℃和400 ℃条件下制备的ITO薄膜的SEM照片。

图2 不同基底温度条件下制备的ITO薄膜的SEM照片Fig.2 SEM images of ITO films prepared at different substrate temperatures

由图可见,基底温度对ITO薄膜的表面形貌影响较大。当基底为25 ℃时,ITO薄膜表面由大小不均匀的颗粒组成;当基底为100 ℃时,ITO薄膜表面的颗粒细小,但是大小变得均匀;当基底为200 ℃时,薄膜表面疏松,虽然颗粒大小均匀但是排列方向杂乱;当基底为300 ℃时,薄膜表面致密,颗粒细小且大小均匀;当基底温度升高至400 ℃时,薄膜表面再次变得疏松,颗粒呈“松子形状”,且大小均匀。这是因为当基底温度较低(25 ℃)时,溅射到基底的ITO粒子动量小,迁移率低,形成的薄膜颗粒大小不均匀;随着基底温度升高至100 ℃,溅射粒子的动量增大,迁移能力增强,薄膜颗粒大小趋于均匀;当基底温度进一步升高到200 ℃时,薄膜表面的溅射粒子动能进一步增大,迁移能力进一步提升,薄膜开始结晶并择优生长,刚开始结晶时,晶粒尺寸较小,晶界较多,晶向排列杂乱;但是当基底温度进一步升高到300 ℃时,此时溅射离子可以获得足够的动能结晶并迁移,形成大小均匀的晶粒,薄膜表面变得致密;然而当基底温度过高(400 ℃)时,溅射离子具有足够的动能在各个方向上自由生长,出现大颗晶粒,薄膜表面也较为疏松[18-19]。这与薄膜的XRD图谱结果一致。

2.3 基底温度对ITO薄膜透过率的影响

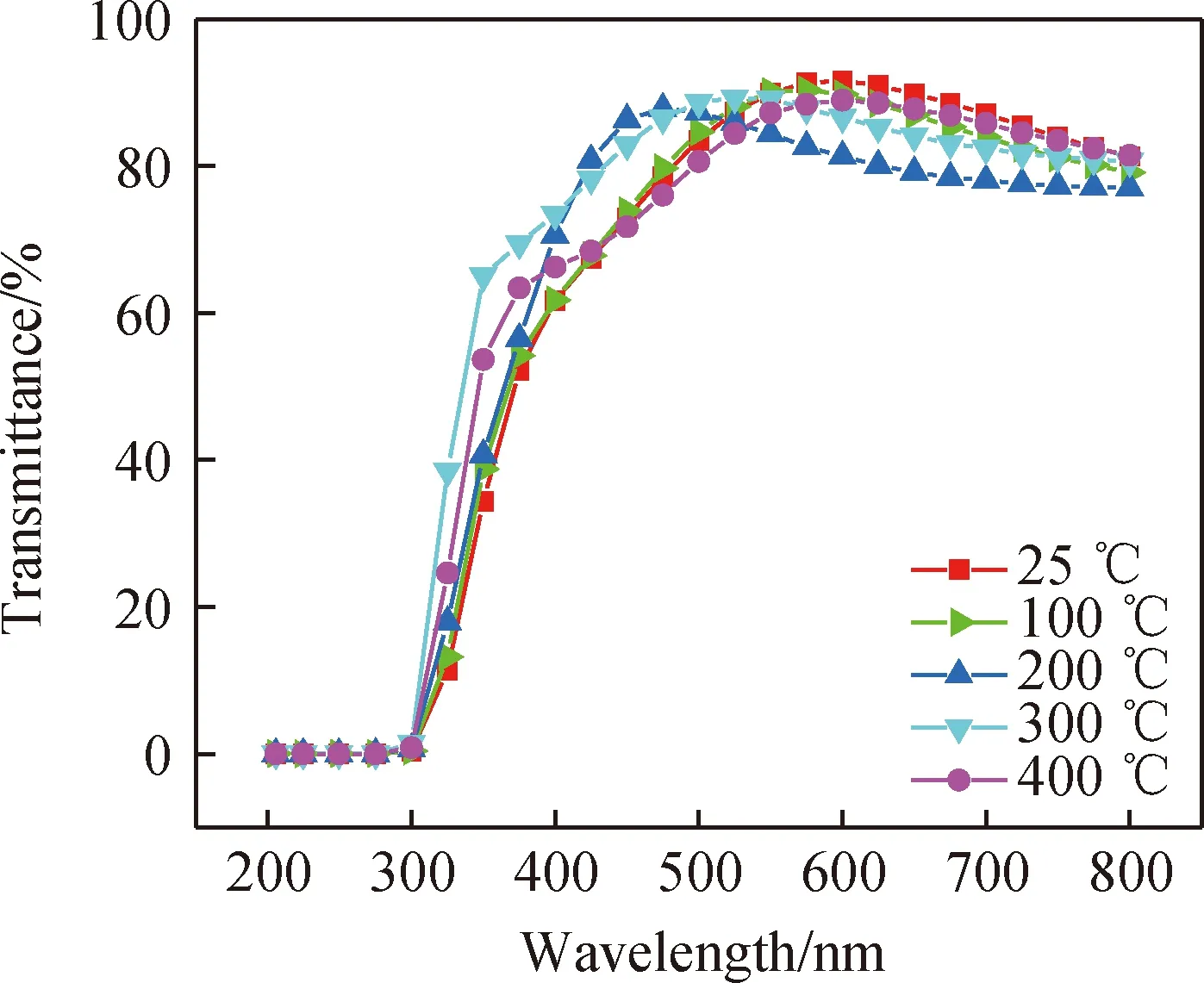

基底温度通过影响薄膜的沉积均匀性从而影响薄膜的透过率,通过分光光度计测试薄膜的透过率,结果如图3所示。

图3 不同基底温度条件下制备的ITO薄膜的透过率Fig.3 Transmission curves of the ITO films prepared at different substrate temperatures

在此实验中,温度对薄膜厚度的影响忽略不计。由图可见,在可见光区域内400~800 nm范围内,所有的ITO薄膜都是高度透明的,透过率均可达到80%以上,有的样品甚至达到90%;薄膜在可见光波段的平均透过率在200 ℃和300 ℃时较高。而且随着基底温度的升高,薄膜透过率吸收边整体蓝移。这可能是因为随着温度的升高,薄膜材料中缺陷态的数量减少, 这有利于在薄膜中形成较大的晶粒, 使薄膜的晶体结构趋于相对完善,对光的散射减少,且由于Moss-Burstein效应[20],薄膜的光学能带变宽,吸收边有蓝移的倾向。

2.4 基底温度对ITO薄膜电学性能的影响

图4所示的是ITO薄膜与银电极接触的电流-电压(C-V)曲线,由图可见,该曲线为直线,即ITO薄膜与银形成了欧姆接触,可以保证ITO薄膜霍尔效应测试数据的可靠性。另外,由图也可以看出不同基底温度制备的ITO薄膜与银电极形成的欧姆接触的接触电阻不同。其中,200 ℃条件下的薄膜与银电极之间的电阻最小,说明此时ITO薄膜与银金属电极之间的电流传输特性最佳。

图4 ITO薄膜与银电极接触的电流-电压曲线Fig.4 Current-voltage curves of the contact between the ITO films and the silver electrode

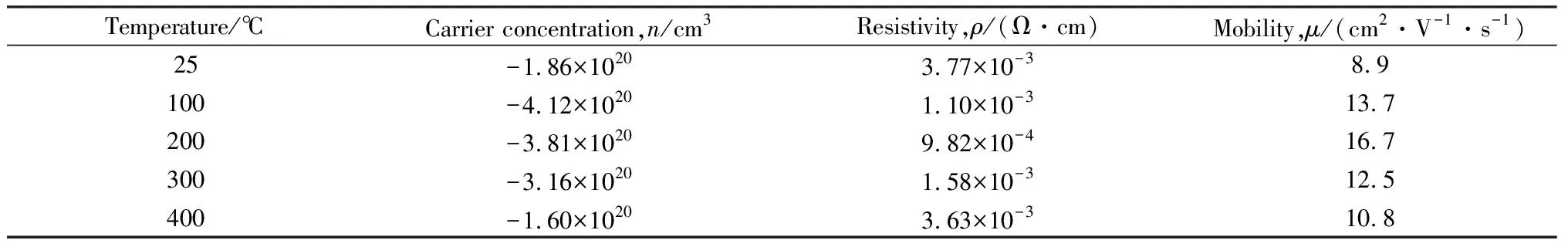

在接触电极确定的情况下,通过霍尔效应测试仪测试制备的ITO薄膜的霍尔效应,结果如表2所示。

表2 不同基底温度条件下制备的ITO薄膜的霍尔效应Table 2 Hall effects of the ITO films prepared at different substrate temperatures

2.5 基底温度对ITO薄膜功函数的影响

为了研究基底温度对薄膜功函数的影响,通过UPS测试了ITO薄膜的功函数。本次测量是在 ESCA LAB250 多功能表面分析系统中进行的, 背景抽真空至3 ×10-8Pa, UPS 谱测量用Hel(hν=21.22 eV), 样品加-3.5 V 偏压, 为了实验结果的准确性,测量前样品经Ar+溅射清洗, Ar+能量为 2 keV, 束流密度为 0.5 μA/mm2。结果如表3所示。

表3 不同基底温度条件下制备的ITO薄膜的功函数Table 3 Work functions of the ITO films prepared at different substrate temperatures

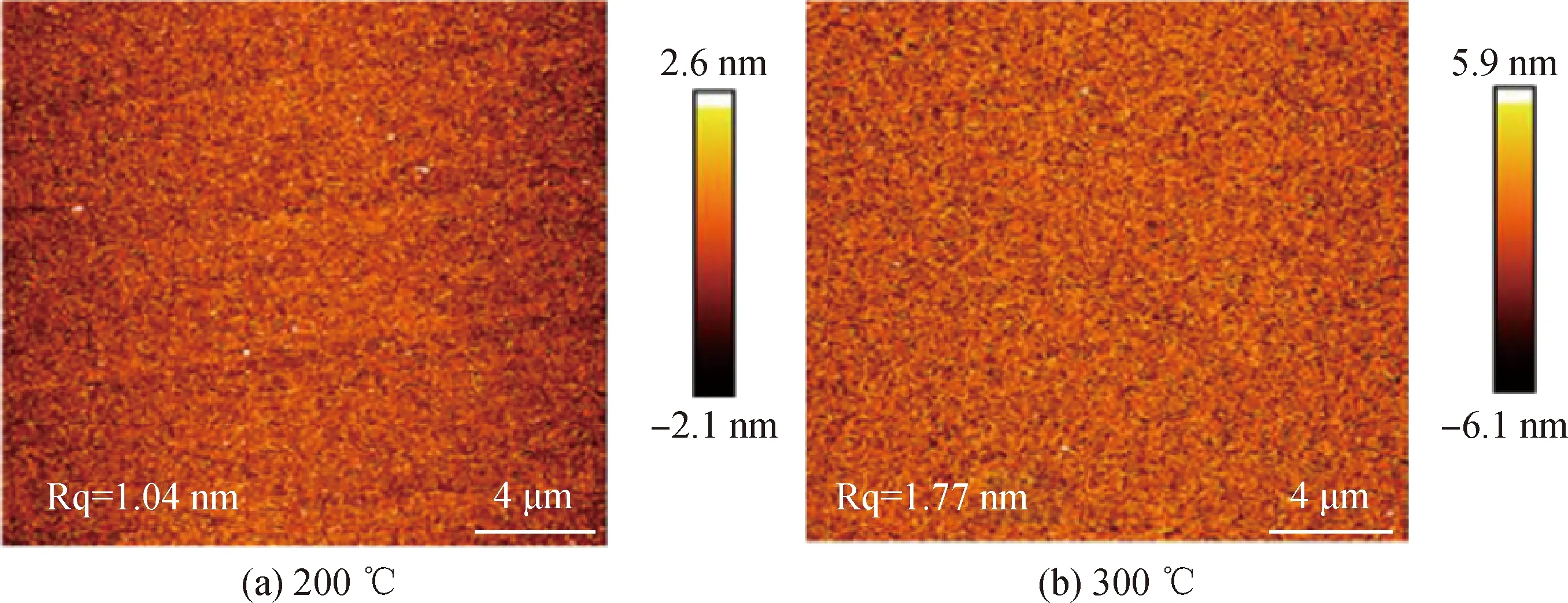

2.6 基底温度为200 ℃和300 ℃时ITO薄膜的粗糙度

通过前文的测试可以看出,当基底温度为400 ℃时,由于温度过高会导致制得的ITO薄膜晶粒过于粗大,且光、电性能均不佳。当基底温度为200 ℃和300 ℃时制得的ITO薄膜均结晶良好,200 ℃制得的ITO薄膜的电学性能(ρ=9.82×10-4Ω·cm,μ=16.7 cm2·V-1·s-1)、与金属之间的电流传输特性均优于300 ℃制得的ITO薄膜(ρ=1.58×10-3Ω·cm,μ=12.5 cm2·V-1·s-1),然而300 ℃制得的ITO薄膜的表面晶粒大小均匀且光学透过性能也略优于200 ℃。为了确定200 ℃和300 ℃哪个是更为合适的基底加热温度,本文通过原子力显微镜进一步对比了这两个温度制得的ITO薄膜的表面粗糙度,结果如图5所示。因为在光电应用中,ITO薄膜电极的表面粗糙度越小意味着对光、电的散射损耗也越小[24]。

图5 200 ℃和300 ℃基底温度条件下制备的ITO薄膜的AFM照片Fig.5 AFM images of the ITO films prepared at the substrate temperatures of 200 ℃ and 300 ℃

由图可见,基底温度为200 ℃时薄膜粗糙度为1.04 nm,而300 ℃时为1.77 nm,即当基底温度为200 ℃时制得的ITO薄膜更为平整。所以综合比较结果显示200 ℃为制备高性能ITO薄膜的最佳基底加热温度。

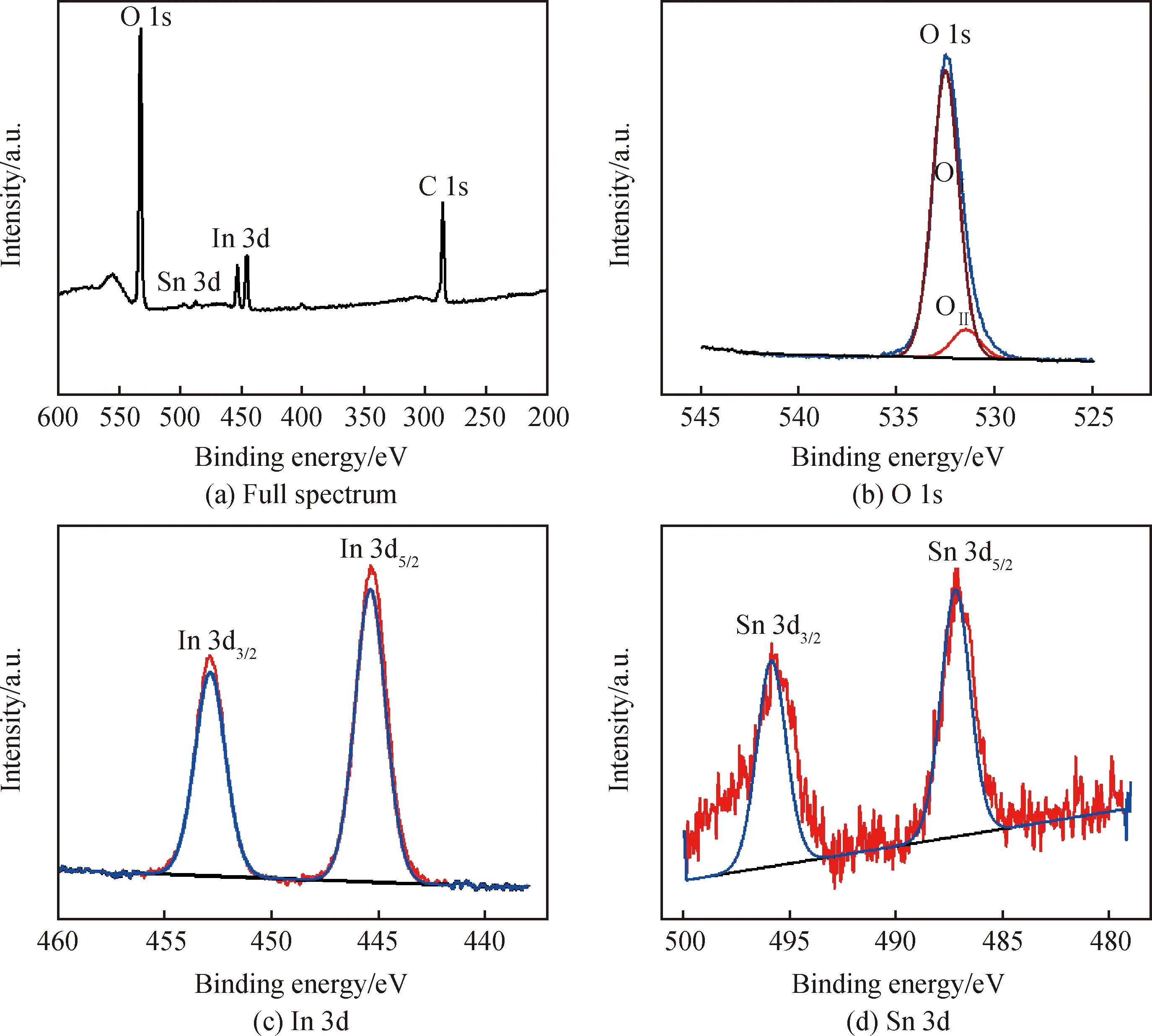

2.7 薄膜样品的成分确认

通过XPS对基底温度为200 ℃时制得的ITO薄膜成分进行测试,如图6所示。由图6(a)全扫描谱可见,ITO薄膜样品中除了该有的氧、铟、锡元素外,还存在杂质碳元素,这可能是因为ITO薄膜样品在制备过程中受到了碳污染或者空气中的CO2被吸附到了ITO薄膜样品中。图6(b)是O 1s的精细谱,由图可见,O 1s可以分解为OI和OII两个峰,其结合能分别为530.34 eV和532.32 eV,O 1s的这两种状态对应了ITO 薄膜中O所处的不同化学状态,即氧充足和氧缺乏。对于TCO半导体薄膜来说,氧缺乏状态意味着氧空位的数目,而氧空位数目则直接与薄膜中的载流子浓度密切相关。图6(c)是In 3d的XPS精细谱,由图可见,In 3d3/2和In 3d5/2双峰组成了In 3d,其结合能分别为444.31 eV和451.95 eV,峰差值为7.64 eV,而该差值与In3+的结合能值一致,由此可判断本实验所制备的ITO薄膜样品中的元素In是以In3+的形式存在。图6(d)是Sn 3d的精细谱,由图可见,Sn 3d3/2和Sn 3d5/2两个峰组成了Sn 3d,两个峰的结合能分别为494.31 eV和485.82 eV,两者的峰差值8.49 eV,与Sn4+的结合能完全一致[25-27],即本实验所制备的ITO薄膜样品中的元素Sn是以Sn4+的形式存在。另外,XPS定量分析表明In3+与Sn4+摩尔比为90∶10,与靶材成分一致。另外,本课题组也通过EDS测试再次确认了薄膜的成分,与XPS数据一致,这里不再列出。

图6 200 ℃基底温度生长的ITO薄膜的XPS图谱Fig.6 XPS spectra of the ITO film grown at 200 ℃

3 结 论

本文通过射频磁控溅射制备ITO薄膜,系统研究了基底加热温度对薄膜各方面性能的影响,并对基底温度为200 ℃和300 ℃时制得的ITO薄膜的特性进行了系统对比。结果表明:在基底温度为200 ℃和300 ℃时制得的ITO薄膜均结晶良好、可见光波段的平均透过率均高于80%;霍尔效应和电流-电压曲线测试数据表明200 ℃时制得的ITO薄膜的电学性能优于300 ℃,且此时制得的ITO薄膜表面晶粒更加均匀、表面粗糙度更低。所以,射频磁控溅射制备ITO薄膜为透明电极时用于光电器件,基底温度宜选用200 ℃,且此时制得的ITO薄膜组分不会偏离靶材组分。