饰耳佛像

李静杰

内容摘要:饰耳佛像系汉文化地区特有的文化现象,创始于成都约南梁晚期,发展千有余年。四川为饰耳佛像首要发展区域,数量多且比较集中,南北朝晚期从川中波及到川北地区,初盛唐时期在川北地区获得较大发展,桃形耳环流行成为共同区域特征。其他地方饰耳佛像数量少又极其分散,流行于唐宋时期,其中南诏大理国实例与四川有所关联。饰耳佛像中最初和少许特殊实例,可能具有释迦佛为教化众生示现穿耳意涵,绝大多数实例则是相因成习表现,目的在于塑造别致的造型风貌。

关键词:饰耳佛像;四川南北朝隋唐佛像;南诏大理国佛像

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)01-0015-14

Abstract:Statuary of the Buddha with earrings is a unique cultural phenomenon of Buddhism influenced by Han Chinese culture that originated in the later period of the Southern Liang dynasty in Chengdu and continued to develop for more than a thousand years. Sichuan is the primary area for the development of this style of statue, where the popularity of peach-shaped earrings used to decorate the Buddha became a widely recognized regional feature of Buddhist statuary from the area. From middle Sichuan, this style spread to north Sichuan in the late Northern and Southern Dynasties where it eventually obtained greater development during the early Tang dynasty. The number of Buddha statues with earrings in other places in China is extremely limited, though some have been recovered from archaeological sites of the Nanzhao and Dali kingdoms, though these statues also exhibit a clear influence of the Sichuan style. The first truly unique examples of Buddha statues made with decorated ears may have been constructed in such a way as to indicate that Buddha Sakyamuni pierced his ears to exhort all beings to seek enlightenment. The later development of this style, however, occurred as a matter of course related to various causes and was aimed primarily at achieving a unique aesthetic style.

Keywords:Buddha statues with earrings; Buddha statues of the Sui, Tang, Southern and Northern Dynasties in Sichuan; Buddha statues of the Nanzhao and Dali kingdoms

7世纪中叶,玄奘游历中印度战主国,来到一座名为不穿耳僧寺院。闻其长者云,往昔兴都库什山北吐火罗国两三僧人,巡礼佛陀圣迹而流落至此,不能得到当地人关照,一时间饥寒交迫。恰逢国王巡游此地,问客僧来自哪方,因何至此,非但不穿耳,又破衣烂衫。僧人告其遭遇,及其巡礼圣迹心愿未了。国王闻之生悲,下令于此地建立寺院,专门接待远方僧侣,穿耳僧人不可居住。于是名之为不穿耳寺院[1]。这一动人传说故事暗示,似乎印度僧人流行穿耳习俗,也就是戴耳环、耳铛之饰。事实上,不管印度本土,还是西北印度乃至中亚,在佛教雕塑、绘画中几乎不见僧侣装饰耳朵(以下名为饰耳)表现,因有戒律制约在先。

依据部派佛教流传戒律,如古萨婆多部广律《十诵律》记述,当年释迦佛在迦毗罗卫国告诫那些有所放逸的比丘,出家人不得保有装身具,不可穿耳、戴耳环,否则触犯戒律。又如上座部系统法藏部所传《四分律》记述,当时有所放逸的比丘或戴耳铛、耳环,或耳上系珠,释迦佛云不应如此。在戒律中明确规定比丘不能饰耳,加入僧团之前穿耳孔者,受戒之后亦不可佩戴耳饰,所以特意列出此项,密切关联当时印度民俗。观察印度孔雀朝(前321—前187)以来千余年人物图像,世俗男女普遍佩戴装身具,戴耳环、耳铛习以为常,与玄奘所述印度人热衷于装饰其身,惯于穿耳习俗一致,纵使出家前的悉达多太子也有耳铛之饰,但不见于出家人。比丘已然如此,那么作为佛教教主、僧团导师的佛陀又当如何呢?释迦佛本是最早成道的比丘,理所当然持有比丘所持一切戒律,不应该有装身具,自然也没有饰耳之事。从诸佛教典籍情况来看,佛陀穿耳记述几乎不见于小乘佛教典籍,大乘佛教典籍也僅见于大般涅槃经。依据北本《大般涅槃经》记述,释迦佛为了随顺世间众生习俗示现穿耳,以宝物做成狮形耳铛庄严其耳,实际释迦佛在无量劫之前已经远离装身具,为随顺众生如此示现而已。亦即释迦佛本没有饰耳之事,为教化众生而示现之,南本《大般涅槃经》基本沿袭了北本内容。在个别小乘佛教律典中许可以饰物庄严佛陀形象,但不许安置耳铛之饰,否则有损于大师。这种情况表明,佛陀装饰耳朵局限在方便说法情境,不曾有过真实存在。正因如此,在无数佛教遗存中鲜有饰耳佛陀形象,笔者留意此事多年,也仅发现少许汉文化地区实例。

目前所知饰耳佛陀形象,起自南北朝晚期,迄于明朝。其中四川南北朝隋唐石刻造像占有绝大多数,其他地方另有少许散存的唐宋时期遗存。饰耳佛像已引起学界注意[2,3],也只是在相关研究中简略提及而已,迄今没有专门论述,还无法了解此种佛像具体发展情况。本文基于多年来实地调查资料,以及学界披露资料,试图理清饰耳佛像的发展脉络。耳饰本身种类有限,变化也不甚显著,因而讨论主要内容在于飾耳佛像整体。

一 四川饰耳佛像

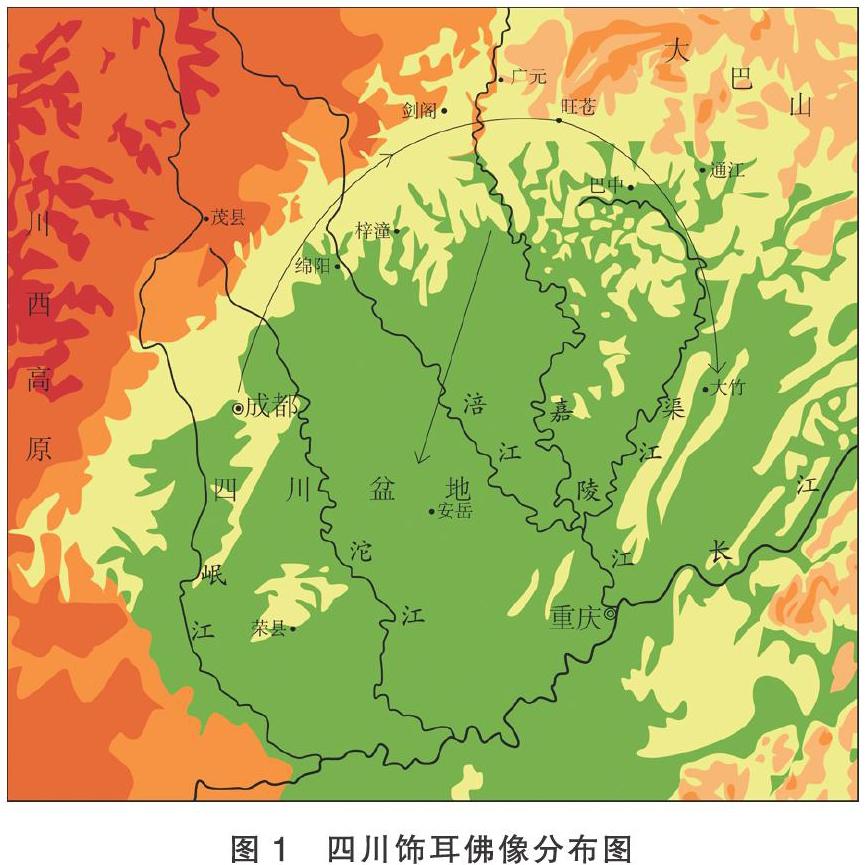

四川为饰耳佛像主要流行区域,大多分布在川中、川北地区,个别散存在川东地区,四川盆地北部边缘山区尤其集中(图1)。基本存在于南北朝隋唐时期,各阶段饰耳佛像分布区域和发展情况有所不同,下文结合时间段和分布区域逐一阐述。

1. 川中南梁至隋代单体造像

以成都为中心的川中地区南梁至隋代,饰耳佛像产生并获得初步发展,已知5例(表1)。

基于表1可知(图2—3),出处明确实例一概出土于成都,且集中在成都西北一、二环区域的下同仁路、万佛寺遗址,而在成都西安路、商业街、宽巷子遗址,以及彭州龙兴寺塔地宫出土造像中没有发现。南梁太清三年(549)丁文乱造双身释迦佛像,造型与成都出土南朝造像相近,推测来自相同地方,此者也是唯一纪年实例,造型在川中饰耳佛像中属于最早样式,余者为北周至隋代实例。总体流行于6世纪后半叶前后,入唐以后消失。相对于成都及其周围出土数量可观的南北朝隋唐造像而言,饰耳佛像属于小众。

5例单体造像处在背屏式造像向圆雕造像过渡状态,镂空背屏式造像则为二者中间环节。南梁太清三年(549)丁文乱造双身释迦佛像胁侍四弟子二菩萨二力士,体现了四川南朝造像的基本面貌,余者为一佛二菩萨像、一佛像,反映了组合人物减少的趋势,与背屏式造像向圆雕造像转化趋势相辅相成。4例佛趺坐在满瓶长出仰莲台座上,形成强烈区域特征,1例佛坐在普通亚形台座上。1例趺坐双身释迦佛像,另4例趺坐佛像作为释迦佛表现可能性较大。川中北周和隋代造像圆润、秀美,继承了当地南梁特征,有别于同时期关中造像。

5例佛像均戴桃形耳环,形成四川区域特征。在汉文化地区,已知最早饰耳佛像产生于成都平原,一方面说明当地文化有其独特性,另一方面印证了文化因素往往率先出现在发达区域的历史普遍性。

2. 川北北周至隋代单体造像与摩崖造像

在绵阳一线以北的川北地区北周至隋代,饰耳佛像大体与川中地区平行发展,已知5例(表2)。

基于表2可知,这些实例(图4—6)分布于广元到巴中沿线,集中在四川盆地北部边缘。流行于北周至隋代,大体在6世纪后半叶前后。与当地同时期造像比较所占比例依然不高。流行圆拱形龛、圆拱尖楣龛,通体比较简洁。4例摩崖造像均为一佛二弟子二菩萨,1例单体造像为一佛二菩萨,反映了此时期组合人物单体造像由多变少,摩崖龛像由少变多的情况。4例摩崖造像佛均趺坐亚形座上。此诸实例就造型推测作为释迦佛说法表现可能性较大。广元城关出土北周至隋代刘约造像碑佛像圆润,延续了川中南朝造像特征,其余实例大体呈现北周与继承北周的隋代造像风貌,尤其旺苍实例块状感显著,巴中实例量感充裕且方面大耳,显现关中同时期造像气质。

5例佛像均戴桃形耳环,反映了与川中地区的联系。

3. 川北初唐前段摩崖造像

川北地区初唐前段即唐高祖武德迄太宗贞观年间(618—649),饰耳佛像获得大发展,已知19例(表3)。时间短而数量多,系四川饰耳佛像最为发达阶段。

基于表3可知,这些实例一概为摩崖造像,分布于广元皇泽寺、茂县点将台、梓潼卧龙山、剑阁横梁子、绵阳碧水寺,集中在四川盆地西北边缘。其中,皇泽寺约初唐前段第28号窟系大型龛像(图7),高6.86米,幅宽5.55米,进深3.6米,又为四川已知唯一饰耳佛立像,梓潼卧龙山唐贞观八年(634)阿弥陀佛龛系偏大型龛像(图8),高2.15米,幅宽2.3米,进深1.6米。此二者佛像饰花形耳铛,不同于前一阶段川中、川北地区流行的桃形耳环,可能反映了大型龛像刻意制作考究耳饰的情况。

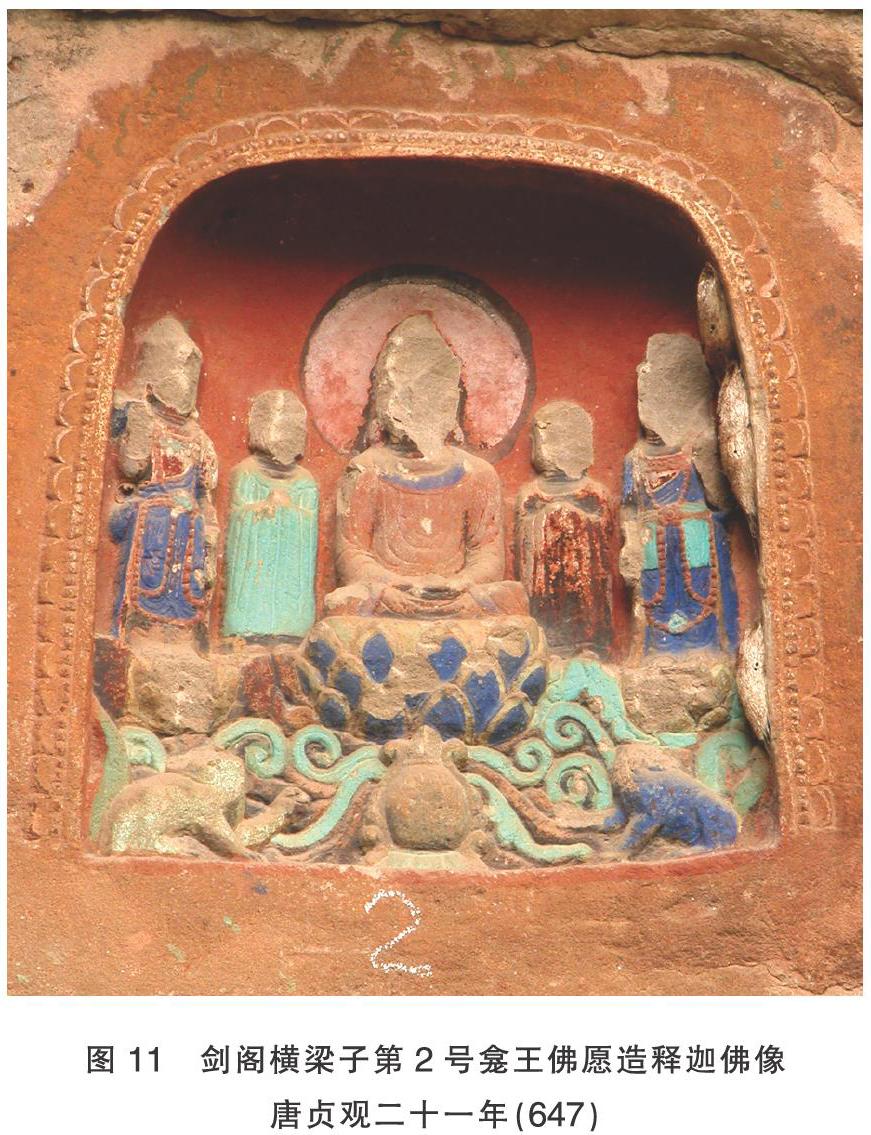

其余实例均为中小型龛像(图9—11)。广元皇泽寺、剑阁横梁子、绵阳碧水寺流行圆拱形龛和圆拱尖楣龛,沿用了前一阶段龛形,有些龛框装饰火焰纹、联珠纹、缠枝花卉,系此时期新发展,茂县点将台流行内圆拱外方形龛形成显著的地方特点。广元皇泽寺、茂县点将台人物组合流行一(或多)佛二(或多)弟子二菩萨二力士,相对川北前一阶段增加了二力士,个别者又增加二天王,皇泽寺第15号窟两侧壁龛仅有一佛二菩萨则明显受制于小龛体量,剑阁横梁子、绵阳碧水寺人物组合流行一佛二弟子二菩萨,沿用川北前一阶段特征。广元皇泽寺第15号窟南侧壁龛与剑阁横梁子第2号、6号龛,佛趺坐满瓶长出仰莲台座上,沿用了前一阶段川中地区造像特征,其余实例佛坐亚形座,或方形座,或束腰多边形座上。多数实例佛像比较圆润,反映了与前一阶段川中地区的联系。

上述实例主尊具题记者释迦佛为多,又有阿弥陀、弥勒佛,那些无题记单身趺坐佛与胁侍组合实例作为释迦佛说法表现的可能性较大,另有二佛(释迦多宝或双释迦佛)、三佛(释迦、药师、阿弥陀佛),相对前一阶段主尊佛种类显著增多。

中小型龛佛像均戴桃形耳环,沿袭了前一阶段川中、川北地区特征。

此外,上海震旦博物馆藏约初唐前段二佛像(图12),系四川红砂岩质地,龛外浮雕单层覆钵形塔与广元皇泽寺第45号窟中心柱装饰相近,佛像悬裳形式又类似于茂县点将台造像,推测原为川北地区遗物。二佛像饰桃形耳环亦为四川流行式样。

4. 川北初唐后段至盛唐摩崖造像中饰耳佛像

川北地区初唐后段(650—712)至盛唐(713—756),饰耳佛像继续发展,已知9例(表4)。持续时间长,实例数量则比较有限,已处于衰退中的延续发展状态。

基于表4可知(图13—14),实例分布于巴中、通江、大竹、剑阁,比较集中在四川盆地东北边缘,盛唐为主要发展期。其中通江千佛岩唐龙朔三年(663)阿弥陀佛像,可能关联梓潼卧龙山唐贞观八年(634)阿弥陀佛像,反映了此种题材造像由四川盆地西北边缘到东北边缘的传播情况。

通江、剑阁流行圆拱形龛和圆拱尖楣龛沿袭前一阶段特征,巴中、大竹流行内龛饰帐幕的双层方形龛,形成显著的地方特征。人物组合一(或多)佛二弟子二菩萨二力士居多,有的增加二天王,乃至二供养菩萨,大体与前一阶段一致。佛多趺坐于亚形座或仰莲台座上。主尊具题记者阿弥陀佛居多,反映了新时期特征,又有弥勒佛及释迦佛与弥勒佛、释迦佛与天尊组合,后两种为新出现题材。巴中西龛龙日寺盛唐第73號龛释迦与弥勒佛像,其中释迦佛表现为菩提伽耶成道瑞像,意味着由菩萨行而成就法身,恐不能简单看作因袭四川旧有饰耳佛像的做法。

通江、剑阁、大竹主尊佛像,以及巴中个别主尊佛戴桃形耳环,沿用了此前川中与川北流行式样,巴中多流行珠状耳铛,呈现地方特征。

5. 川东盛唐与川中明朝石窟造像

已知川东盛唐、川中明朝石窟造像各1例。

其一,安岳卧佛院北岩盛唐释迦佛涅槃像[21] (图15),呈现唐朝成熟期造像风貌,推测雕刻于唐开元(713—741)前后。入涅槃释迦佛通长21.3米,系大型卧佛,头朝向左方,左胁向下而卧,与经典记述释迦佛入涅槃姿态相反。上方表现趺坐释迦佛临终说法、十弟子、二菩萨、天龙八部,中间二弟子面向内前方,与说法释迦佛形成小组合,卧佛身前表现释迦佛最后超度的弟子须跋陀罗背身而坐,卧佛头前一半身力士、脚前一全身力士守护道场。入涅槃释迦佛两耳戴圆形耳铛,其上刻画坠饰,造型精致,表明工匠用心雕刻所为。

此涅槃佛像耳铛可有三种解释,一者沿袭以往四川饰耳佛像做法,二者连同《涅槃经》所谓释迦佛“为化众生故示生灭”思想,表现随顺世间众生习俗而示现穿耳的意涵,三者包含上述两种情况。

其二,荣县后龙山明朝大佛,半身像高4米余,双手合十。佛两耳戴硕大圆形耳环,为四川此时期孤例,其由来和表现意图尚不清楚。

上述40例四川饰耳佛像,其中39例为南梁末期至盛唐遗存。南梁末、北周、隋代分别在以成都为中心的川中,以广元、巴中为中心的川北获得初步发展,初唐前段在川北的西北部呈现大发展势头,初唐后段至盛唐尤其盛唐在川北的东北部延续发展,川东盛唐亦出现个别实例,最晚者见于川中明朝。成都南梁佛像创造的桃形耳环成为四川流行形式,初唐前段广元、梓潼大型龛像雕刻花形耳铛,盛唐巴中龛像雕刻珠状耳铛形成地方特征。饰耳佛像涉及释迦佛、弥勒佛、阿弥陀佛等多种尊格,没有特定指向。

二 其他地方饰耳佛像

四川以外地方饰耳佛像数量稀少,已知实例散处在陕西麟游、云南巍山与大理、浙江长兴、山西吉县、河南登封诸地,流行于唐宋时期。

1. 关中初唐后段石窟造像

麟游慈善寺石窟第2号窟后壁主尊立佛,通高4.7米,左手抬起托摩尼珠,右手举起作说法姿势,系大型造像(图16)。两侧壁中部对称配置尖拱形小龛,左侧壁小龛趺坐佛胁侍二菩萨像,右侧壁小龛趺坐佛胁侍二弟子像。该窟约开凿于唐高宗(650—683)后期[22]。主尊佛双耳饰圆珠状耳铛,这是已知关中地区唯一饰耳佛像,其产生是否受到此前四川佛像饰耳作法影响尚不清楚,此种珠状耳铛与前述巴中水宁寺盛唐佛像耳铛造型一致,两者有无关系也不明了。如此大型佛像饰耳,而且手托摩尼珠,或许具有某种宗教意涵,一时难以知晓。

2. 南诏大理国单体造像

已知出土和传世的南诏、大理国饰耳佛像3件。

在南诏发祥地云南洱海南方的巍山■■图山出土一佛教造像[23],风格与川中地区南梁后期、北周、隋代造像相近,显然在后者影响下产生,考虑文化传播时间差,以及当地文化发展情况,推测为南诏建国之前(649—738)的遗存,应该不会晚到南诏建国之后(738—937)。其中,一件背屏式造像残存佛头部(图17)[23]15,双耳戴刻画联珠纹耳环,极有可能受到川中地方影响,然两地耳环形制不同,应为时空差异所致。该像连同一起出土的几件佛像作螺形肉髻。螺形肉髻佛像曾经流行于中印度秣菟罗贵霜朝(1—3世纪),几乎不见于其他地方,况且■ ■图山出土的一件佛坐像两手对举在胸前,类似中印度笈多朝(4世纪初叶—6世纪初叶)鹿野苑派施转法轮印佛像,这样看来其螺形肉髻因素存在来自中印度的可能性。

2件传世大理国(937—1254)饰耳金铜佛像,就其精湛的艺术造型推测,原初可能来自大理国都城大理附近地方。其一,大理国盛明二年(1163)张兴明造金铜大日遍照佛像(图18)[24],髹红漆多已脱落,左手敛右手垂,作典型降魔成道姿态。大日遍照佛即密教大日如来,该像右壁佩戴臂钏本为菩萨饰物,与降魔成道姿态呼应,示意修菩萨行而成就法身。头顶尖状凸起应由来于东南亚佛像造型因素。该像双耳饰圆形耳铛,耳铛中间嵌珠,周围装饰联珠纹,造型独特。其二,旧金山亚洲艺术博物馆藏金铜佛像(图19),左手置于腿上,右手举在胸前且两指竖起,姿态类似释迦说法佛像,推测为同一属性。该像着三层交领式服装,外层袈裟于左肩系襻,形式类似于僧装。佛双耳饰圆形耳铛,中间凹坑原应嵌珠,周围装饰联珠纹,与上述盛明二年金铜大日遍照佛像相近,可以看作大理国佛像耳铛式样。此两件饰耳金铜佛像从所在地域考虑,可能与前述巍山、四川同类造像有所关联。

3. 宋金石窟与单体造像

在太湖西南之滨的长兴县云峰村周子美墓出土的一件青白瓷佛像(图20),墓志文字剥落过甚,残存“绍圣丁丑”,即北宋绍圣四年(1097)纪年铭,然不知此纪年为逝者何时信息,佛像釉料白中闪青,识者以为南宋景德镇产品。佛跏趺坐仰莲台座上,左手置于腿上,右手前举,从姿态推测为释迦佛说法像。佛两耳戴小巧圆形耳环。由于缺少可资参考的相关实例,一时难以究明与其他饰耳佛像的关系。

在山西西南部黄河边吉县挂甲山摩崖造像中,有两铺金朝浅浮雕造像,其中一铺为金皇统五年(1145)郑安父子造像(图21),一佛二弟子组合,另一铺一佛二弟子二菩萨组合,与前者风格一致,应属于同时期遗迹。二者主尊佛均结跏趺坐,前者作说法印,后者作禅定印,从姿态推测为释迦佛。二主尊佛两耳中部均有箍状物,大不同于耳环、耳铛饰物,十分特别。

河南登封少林寺金大安元年(1209)线刻三教圣像碑[25],释迦佛立在中央,左侧老君、右侧孔子内前侧身而立,有意突出佛教教主地位。释迦佛螺形发髻,络腮胡须,宛然胡人形象,而且双耳戴圆形耳环,另二者耳无饰物,强化了释迦佛外来者身份。

吉县挂甲山石窟浅浮雕造像、登封少林寺线刻造像,表现手法和造型因素更多受到绘画影响[3]37-45,关联当时社会主流的绘画艺术。

上述其他地方8例饰耳佛像,分布在5个省份,其中6例属于宋金时期。南诏、大理国实例应受到四川影响,其余实例过于分散,难以看出彼此间的关系。在这些实例中,吉县挂甲山2例、大理国2例耳饰各自相同,其他佛像耳饰各式各样。涉及佛像尊格有释迦佛、大日遍照佛,依然没有特定指向。

三 余 论

如前所述,依据佛教律典佛陀不可以饰耳,然大乘涅槃经记述释迦佛为教化众生示现穿耳,也就是说不存在真实的佛陀饰耳情况。那么,何以存在诸多饰耳佛像呢?最初产生的饰耳佛像不排除具有示现穿耳的意涵,但在传播发展中大多饰耳佛像制作相因成习,尊格也不限于释迦佛一种,难以看出为教化众生示现穿耳的深层含义,目的应在于塑造别致的造型风貌。特殊的释迦成道瑞像、大日遍照佛,似乎刻意表现具有菩萨属性的耳饰等装身具,表述由菩萨行而成就法身的道理,至于安岳卧佛院大型入涅槃释迦佛,显然经过精心设计,况且自身基于涅槃经表现,存在示现穿耳用意的可能性着实不小。

值得注意的是,在两宋石刻,尤其宋元明清绘画中比丘像饰耳表现逐渐流行,这种情况以往并不存在,从出现时间节点来看,极有可能沿袭了此前佛像饰耳做法。石刻造像诸如陕西子长钟山北宋治平四年(1067)至熙宁八年(1075)第3号窟,中心佛坛左尊阿弥陀佛左胁侍迦叶弟子像(图22),重庆大足宝顶山大佛湾南宋中晚期18号观无量寿经变中卷发禅定比丘,二者双耳戴圆形耳环,这是粉本制作者或工匠有意创作的胡僧形象,以彰显其与众不同的造型艺术。

在不完全统计的10例相关宋元明清绘画中见有比丘饰耳表现(表5)[26]。北宋晚期张激绘“白莲社图”,南宋中期周季常、林庭珪绘“五百罗汉图”,其中胡僧有饰耳,而汉僧无。南宋晚期法常绘“达摩图”、明朝中期朱见深绘“达摩图”作胡人面貌,南宋中期刘松年绘“罗汉图”、元朝佚名者绘“注茶半托伽尊者像”、明朝晚期吴彬绘“十六罗汉图”、明朝晚期陈洪绶绘“罗汉图”亦作胡人面貌,这些胡貌达摩、罗汉像一概饰耳,明确地反映了画家刻意制作胡人形象的用意,饰耳则成为胡人身份的标识。进入清朝晚期情况发生变化,任熏绘“人物故事图”中高僧像、吴昌硕绘“罗汉图”,均为汉僧形象,亦作饰耳表现,不再顾及胡人身份,饰耳只是作为一种特异的造型因素加以使用。

亦如前述戒律所述,比丘不可以饰耳。就饰耳比丘像的属性来看,系工匠或艺术家刻意塑造胡人形象,创造不一般的艺术造型,他们几乎没有顾忌经典戒律的约束。

附记:本稿未注明出处图片为笔者实地拍摄。清华大学艺术史论系王德路博士协助绘制地图并处理图片,又多年前承蒙广元皇泽寺博物馆王剑平先生惠赠造像图片,谨致谢忱。

参考文献:

[1]玄奘,辩机.大唐西域记校注:第7卷:战主国[M].季羡林,等,校注.北京:中华书局,1985:581-583.

[2]陈红帅.四川重庆唐代石刻佛像序列考察[M]//故宫学刊:第5辑.北京:紫禁城出版社,2009:558-669;

[3]李秋红.吉县挂甲山金代浅浮雕佛教图像分析[J].文物世界,2016(3):37-45.

[4]霍巍.四川大学博物馆收藏的两尊南朝石刻造像[J].文物,2001(10):39-44.

[5]成都文物考古研究所.成都市下同仁路遗址南朝至唐代佛教造像坑[J].考古,2016(6):55-81.

[6]广元市文物管理所.广元新发现的佛教造像[J].文物,1990(6):30-33.

[7]广元市文物管理所,成都市文物考古研究所,北京大学考古文博学院.广元皇泽寺石窟调查报告[J].四川文物,2004(1):75-84.

[8]广元皇泽寺博物馆,成都市文物考古研究所.广元旺苍县木门寺摩崖石刻调查简报[M]//成都考古发现 (2001).北京:科学出版社,2003:498-508.

[9]苟廷一.巴中西龛发现隋初摩岩造像[J].四川文物,1991(3):54,55.

[10]广元皇泽寺博物馆.广元皇泽寺28号窟时代考证[J].四川文物,2004(1):64-67.

[11]罗宗勇,王剑平.四川广元皇泽寺新发现的唐代石刻摩崖造像[J].文物,2009(8):72-82.

[12]四川省文物考古研究院,四川省茂县博物馆.四川茂县点将台唐代佛教摩崖造像调查简报[J].文物,2006(2):40-53.

[13]仇昌仲.梓潼卧龙山千佛崖摩崖造像[J].四川文物,1998(2):42-43.

[14]廣元皇泽寺博物馆,成都市文物考古研究所.广元剑阁横梁子摩崖石刻造像调查简报[M]//成都考古发现(2001).北京:科学出版社,2003:484-493.

[15]四川省文物考古研究院,四川大学艺术学院,绵阳市文物局.四川绵阳碧水寺唐代摩崖造像调查[J].文物,2009(2):57-78.

[16]陶明宽.通江县的摩岩造像[J].文物,1957(11):70,51.

[17]四川省文物管理委员会,巴中县文物管理所.四川巴中水宁寺唐代摩崖造像[J].文物,1988(8):14-18.

[18]巴中市文管所,成都市文物考古研究所.巴中石窟[M].成都:巴蜀书社,2003:92-94.

[19]四川省文物考古研究院,西北大学文化遗产学院,广元市文物局. 四川散见唐宋佛道龛窟总录:广元卷[M].北京:文物出版社,2018:63-64.

[20]四川省文物考古研究院,达州市博物馆.四川散见唐宋佛道龛窟总录:达州卷[M].北京:文物出版社,2017:282-283.

[21]成都文物考古研究所,北京大学中国考古学研究中心,安岳县文物局.安岳卧佛院调查简报[M]//成都考古发现(2006).北京:科学出版社,2008:352-408.

[22]常青.陕西麟游慈善寺石窟的初步调查[J].考古,1992(10):909-914.

[23]巍山彝族回族自治县南诏博物馆.云南巍山图山出土南诏佛教造像艺术[M].昆明:云南民族出版社,2019.

[24]杭侃.大理国大日如来鎏金铜佛像[J].文物,1999(7):61-63.

[25]苏思义,刘笠青,杨晓捷.少林寺石刻艺术[M]. 北京:文物出版社,1985:图版28.

[26]启功.中国历代绘画精品:人物卷:卷2[M].济南:山东美术出版社,2003.