振动荷载下倾斜桩复合地基变形控制研究

作者简介:

罗阳明(1979—),工学博士,高级工程师,主要从事公路、铁路岩土工程专业研究工作。

桥梁等工程现场施工时难免出现因施工不当或侧向开挖等因素导致桩基础产生倾斜,而目前对于含不同倾斜角的桩及地基在振动循环荷载下的变形性能研究较少。文章通过室内模型试验,对含不同倾斜角管柱桩及地基施加竖向循环荷载,测量其在不同加卸载阶段的沉降量和水平位移。结果表明:(1)在加卸载过程中,桩和地基的沉降及水平位移随着荷载、加载次数和倾斜角度的增加而增大,实际工程中可以通过预压法减少后期的沉降和水平位移量;(2)每次加卸载时土体产生的沉降与位移变形,均包含弹性变形和塑性变形。结合试验结果,对倾斜管柱桩在竖向循环作用下可能产生的病害进行了机理分析,并提出了防治措施。

倾斜桩;循环荷载;沉降量;水平位移;防治措施

U443.15A481723

0 引言

工程地基在建设过程中往往会存在很多桩基础,施工过程中的不当行为或者周边应力产生变化经常会导致桩基础产生倾斜现象,从而给工程安全性和后期施工带来挑战,因此已经有很多学者开始对这一现象进行研究[1-2]。

吕凡任等[3]通过对倾斜桩上部施加平面荷载,研究得到倾斜桩的变形情况,结合工程规范,认为在倾斜角<10°时,倾斜桩基础仍然可以满足工程需求;苏子将等[4]通过数值模拟的方法,验证了倾斜桩倾斜角度与最大承载能力之间的关系;有学者通过模型试验还原现场工况,研究了倾斜桩在不同荷载作用下的相关工程特性,得到了倾斜桩承载能力的影响因素以及荷载传递机理[5-6];胡文红等[7]通过数值模拟与现场试验相结合的方式,得到了加固倾斜桩周围土体对于改善倾斜桩承载能力的作用。

从以上的研究可以发现,目前对于倾斜桩基础的研究方式主要是以数值模拟、现场试验和室内模型试验为主[8-9],而荷载方式则是较为单一的竖向荷载或水平荷载[10-11],对于工况较为复杂的倾斜桩复合地基基础在循环荷载作用下的研究较少见。本文以室内模型试验为基础,研究某一桥梁工程倾斜桩基础在竖向重复加卸载条件下的变形特性,旨在为类似工程病害产生机理及防治措施提供理论支撑。

1 工程概况及试验设计

1.1 工程概况

本次试验的工程背景为双柱式桥墩,地基基础中拥有灌注桩和立柱,在施工过程中发现灌注桩和立柱出现倾斜位移。结合实际工程与试验方案,设计室内相关模型,模型中的桩截面形状为正方形,边长为50 mm,长度为800 mm,共设计5根桩,桩顶平面图如图1所示。填充水泥砂浆等材料后将制作完成的模型养护90 d后开始加载试验。

1.2 试验方案

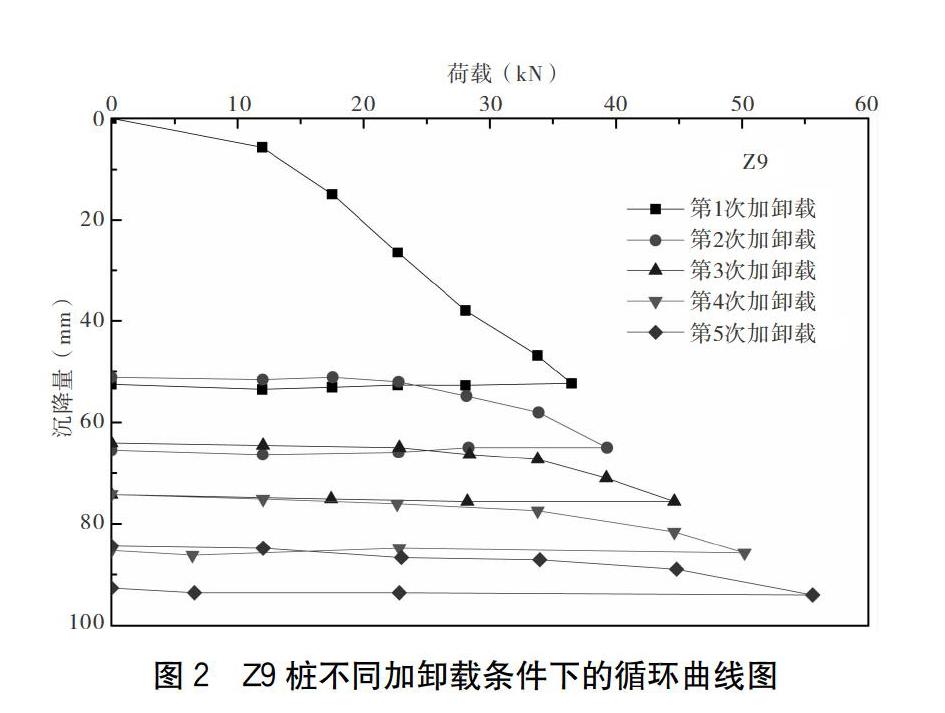

倾斜角的定义为桩与竖向垂直线之间的夹角,通过现场实测发现,桩的倾斜角所在范围为0°~12°。为了研究不同倾斜角对于桩抵抗振动荷载的能力,在模型中设置桩的倾斜角为0°、3°、6°、9°和12°,图2中Z9表示倾斜角为9°的桩。对模型试验箱上方施加竖向的循环荷载,施加荷载的装置采用千斤顶。本次试验一共进行5轮加卸载,每轮加卸载的最大荷载值分别为36.5 kN、39.2 kN、44.7 kN、50.1 kN和55.5 kN,然后测量不同倾斜桩和复合地基在不同加载次数和荷载值下的沉降量及水平位移变化情况。

2 结果分析

2.1 加卸载过程沉降量分析

通过测量加卸载过程中倾斜桩复合地基的沉降量,得到不同倾斜角桩的沉降量。鉴于篇幅限制,加之前人的研究,选取倾斜角度为9°的Z9桩进行分析,得到如图2所示的结果。

所有桩的加卸载曲线形态大致相同,从图2中可以看出,加载-沉降曲线整体呈上凸型,且第一次加载的沉降量最大,后面4次的加卸载过程得到的加载-沉降曲线均比较平稳,且沉降量随着加载次数的增加而不断减小,说明桩基础在预应力加载的过程中能达到较好的压密过程,因此在实际工程中,提前预压可以减小后期的沉降量。从图2中可以看出,每次加载荷载最大值所对应的沉降量几乎处于同一线上,说明该桩所在地基的加载沉降是具有加载记忆效应的。从图2中还可以看出,卸载-沉降曲线近似为直线,随着加卸载次数的增加,沉降量均是不断增加的,说明加卸载对地基产生了弹性变形和塑性变形。

2.2 不同加卸载过程沉降量分析

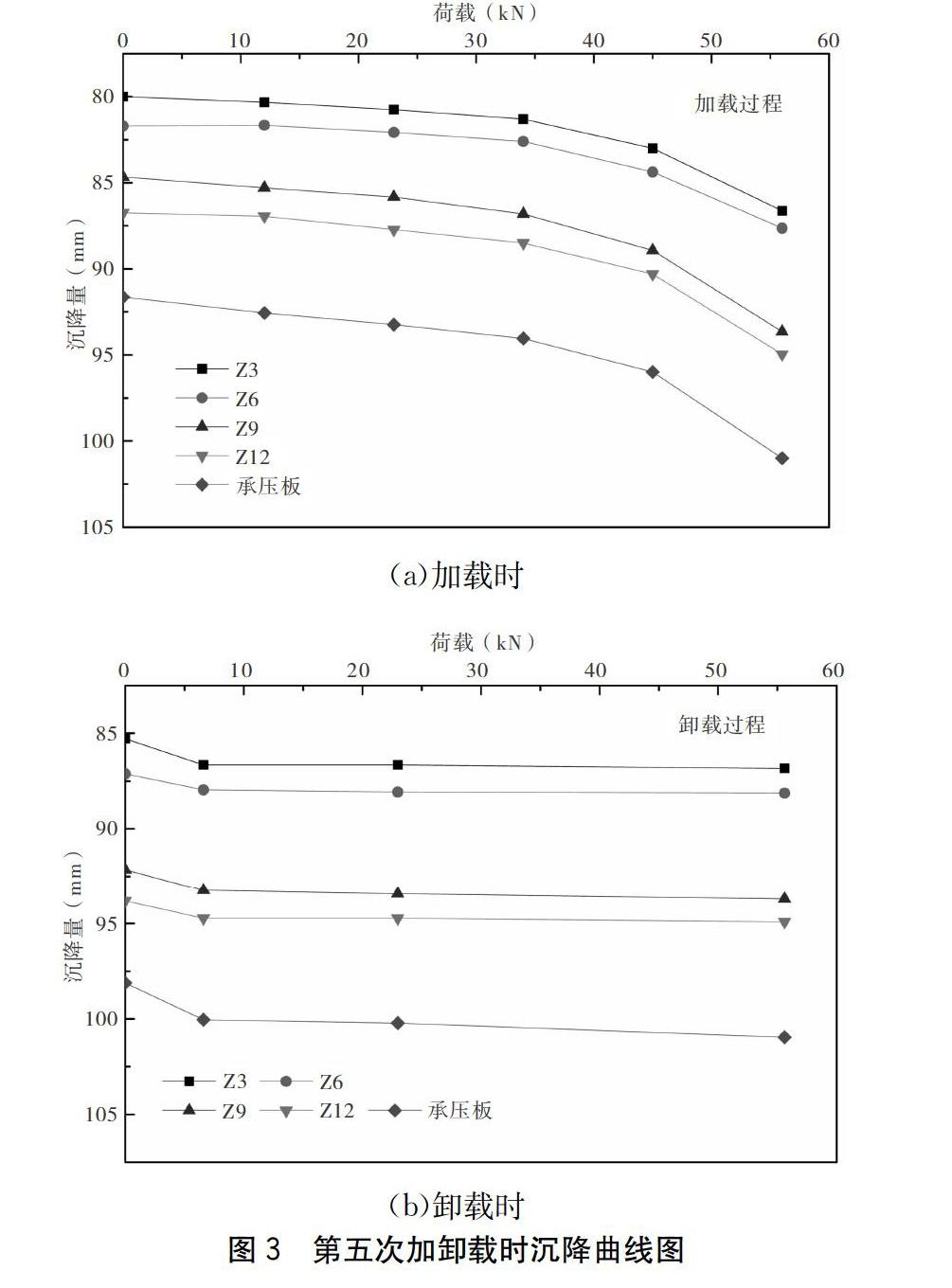

通过测量每次加卸载过程中不同倾斜桩及复合地基的沉降量,得到不同加卸载阶段的沉降量。鉴于篇幅限制,选取第五次加卸载时不同倾斜桩及承压板的沉降量进行分析,得到如图3所示的结果。

由图3(a)可知,所有测点在加载过程中随着荷载的增加,其沉降量均是不断增大的,因此实际工程中可以通过减小荷载降低沉降量;在相同的荷载及加载次数下,倾斜桩倾斜的角度越大,沉降量越大,但是均低于承压板的沉降量;在相同的荷载及加载次数下,倾斜角为3°和6°时的桩沉降量较为接近,当倾斜角升高到9°时,桩沉降量突增,说明通过减小倾斜角可以提高桩的承载能力。

由图3(b)可知,在刚卸载时,存在一个沉降量突增的现象,随着荷载的继续卸载,沉降量处于稳定的状态,说明土体弹性变形已经恢复。在相同的荷载及加载次数下,倾斜桩倾斜的角度越大,沉降量越大,但是均低于承压板的沉降量,与加载时的结果基本相同。

2.3 不同加卸載过程侧向位移分析

通过测量加卸载过程中倾斜桩复合地基的侧向位移量,得到不同倾斜角桩的水平位移量,不同倾斜角度的桩及地基的加卸载-位移曲线形态均大致相同。鉴于篇幅限制,加之前人的研究,选取倾斜角度为9°的Z9桩进行分析,得到如图4所示的结果。

由图4可知,所有的加载-位移曲线形态为向左凸,卸载-位移曲线形态为向右凸;第一次加载时桩的位移量最大,后期随着加载次数的增加,位移也在增大,但是幅度相对较小,工程上可以通过预加载减小后期的位移量;每次加载荷载最大值所对应的位移量几乎处于同一线上,说明该桩所在地基的加载位移是具有加载记忆效应的;前一次加卸载的卸载-位移曲线在下一次加卸载的加载-位移曲线右方,说明每一次加卸载时土体既有弹性变形也有塑性变形,且卸载过程中土体弹性变形的恢复时间较晚。

2.4 病害机理与治理措施

由图4可知,在竖向荷载作用下,桩的倾斜角越大,产生的沉降量也越大。在桥梁工程中,预应力管柱桩的沉降会导致筏板端头女儿墙开裂;在竖向荷载作用下,桩会产生水平位移,且荷载越大,位移量也越大。在桥梁工程中,筏板及挡土墙在荷载作用下不断产生位移,推挤桥梁部分结构会导致立柱产生裂纹。

从以上试验结果可以看出,第一次加载会产生较大的沉降和位移,但是在第二次加载开始阶段,直到加载至第一次最大荷载前,并不会产生较大的沉降和位移。因此,通过卸载少量填土,采用轻质土是一种很好的防治措施。

3 结语

本文通过对不同倾斜角管柱桩及地基施加竖向循环荷载,测量其在不同加卸载阶段的沉降量和水平位移,得到如下幾点结论:(1)在加卸载过程中,桩和地基的沉降及水平位移随着荷载、加载次数和倾斜角度的增加而增大,实际工程中可以通过预压法减少后期的沉降和水平位移量;(2)每次加卸载时土体产生的沉降与位移变形,均包含弹性变形和塑性变形。由此,通过试验结果对倾斜管柱桩在竖向循环作用下可能产生的病害进行了机理分析,并提出了相应的防治措施。

[1]王云岗,章 光,胡 琦.斜桩基础受力特性研究[J].岩土力学,2011,32(7):2 184-2 190.

[2]ZHANG L M,MCVAY M C,HAN S J,et al.Effects of Dead Loads on the Lateral Response of Battered Pile Groups [J].Canadian Geotechnical Journal,2002,39(3):561-575.

[3]吕凡任,陈云敏,陈仁朋,等.任意倾角斜桩承受任意平面荷载的弹性分析[J].浙江大学学报(工学版),2004,38(2):191-194.

[4]苏子将,罗书学,康 寅.软土地基中倾斜桩基承载力数值分析[J].岩土工程与地下工程,2008,28(5):75-76.

[5]MEYERHOF G G,YALCIN A S.Behaviour of Flexible Batter Piles Under Inclined Loads in Layered Soil [J].Canadian Geotechnical Journal,2011,30(2):247-256.

[6]曹卫平,陆清元,樊文甫,等.竖向荷载作用下斜桩荷载传递性状试验研究[J].岩土力学,2016,37(11):3 048-3 056.

[7]胡文红,郑 刚.浅层土体加固对倾斜桩竖向承载力影响研究[J].岩土工程学报,2013,35(4):697-706.

[8]李龙起,罗书学.非均匀地基中倾斜桩基竖向承载特性模拟试验研究[J].岩土力学,2012,33(5):

1 300-1 305.

[9]徐 江,龚维明,张 琦,等.大口径钢管斜桩竖向承载特性数值模拟与现场试验研究[J].岩土力学,2017,38(8):2 434-2 440.

[10]郑 刚,王 丽.竖向荷载作用下倾斜桩的荷载传递性状及承载力研究[J].岩土工程学报,2008,30(3):323-330.

[11]郑 刚,李 帅,杜一鸣,等.竖向荷载作用下倾斜桩的承载力特性[J].天津大学学报:自然科学版,2012,45(7):567-576.