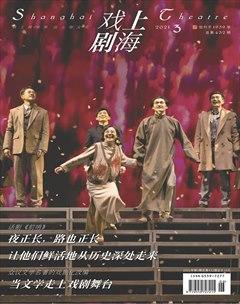

当文学走上戏剧舞台

忻颖

4月,鲁迅《狂人日记》、王安忆《长恨歌》、阿来《尘埃落定》……这些如雷贯耳的文学名作,接连以话剧的形式登上申城舞台,成为了一道“高亮度”的文化景象。

2021年是鲁迅先生诞辰140周年,为致敬文学巨匠,多家机构联合创排话剧《狂人日记》,并由波兰戏剧大师克里斯蒂安·陆帕导演。小说《长恨歌》自18年前改编为话剧以来,经历了一轮又一轮不断地演出,成为了上海舞台的一部经典之作。今年是西藏和平解放70周年,描写“藏族土司时代”兴衰的话剧《尘埃落定》也成为以藏族为题材的作品中难得的话剧作品。更让人感到“高成色”的是,这几部改编作品,制作精良、呈现大气,在票房上也取得了好成绩。

文学改编历来是戏剧创作的重要来源,而围绕着“原著精神”“文学性与戏剧性”等产生的讨论也从不绝于耳。

观众爱看文学名著改编,那么我们还能看到更多中国文学经典搬上舞台,看到更多文学改编回归吗?

作家:改编话剧不易,感谢编剧

《狂人日记》《长恨歌》《尘埃落定》一直是受人关注的畅销经典小说。对于把严肃小说改成戏剧,作家是抱着欢迎的态度,但是他们也坦承,改编不多。

王安忆说:“我的小说被影视剧改编几率很低。制作人找我谈版权,往往临门一脚缩回去了,做成影视剧非常困难。《长恨歌》可能是个例外。”

阿来也说:“之前我一直期待我的作品被改编,但是真正被改编的还是很少。”从一个作家的角度出发,阿来认为,小说的成功是“语言的胜利”。但是在戏剧改编中,如何在特定的空间中,用特定的戏剧形式讲述这个故事,并且表现出故事之外的“语言的胜利”,是戏剧主创团队最大的挑战。因此阿来最怕的就是改编“只讲故事”。“我一直都有期待,但别的剧组也没有给我惊艳的感觉,因为大部分都是跟着故事线走,走的是一般的戏剧形式。”

而王安忆对话剧《长恨歌》最大的要求是“别搞成非常大众口味的电视剧般的戏剧”。“我看不同版《长恨歌》,总感觉为什么变得这么伤感主义,为什么一直悲悲切切?不应该这样。那么多版本《长恨歌》,话剧最靠近我。”

话剧改编的成功,对讲究文字的作家来说,首先肯定的是同样讲究文字的编剧的功劳。

看完话剧《尘埃落定》后,阿来留下了八个字的评价“水乳交融,天衣无缝”,他说,“我知道话剧里的台词有些是我的,有些是剧作家的,但我在看戏的时候,完全分不清。这就是水乳交融”。谈及话剧的改编,阿来补充道,“精气神都在”。“什么是忠于原著,我说精气神都在,这叫忠于原著。”

18年前,编剧曹路生一口气读完小说《尘埃落定》,沉湎于诗意语言难以自拔,“甚至可以说是很震惊”。正是因为“舍不得放掉”阿来原著诗意美好的语言,曹路生在话剧改编时有意保留主人公傻子的大量内心独白,以此贯穿全剧。曹路生说:“话剧的特色就是语言。在各种先锋派戏剧提出不同见解的当下,我依旧这么认为。这也是曹禺、老舍的剧本可以流传下来、常演不衰的原因。”

因此,曹路生也坚持认为,“只有话剧,才是最适合改编阿来的。唯有用傻子的叙述方式来构建这部作品,才能保持小说的精髓和内蕴其中的哲理和思想性”。曹路生表示:“我们总说要解构原著,可是小说《尘埃落定》那么好,我为什么要解构它?我所做的,不过是让更多的人看到阿来作品的诗意和精神内核。”

对于小说原作者王安忆而言,在《长恨歌》从书本到舞台的改编过程中,编剧赵耀民无疑是起到了非常关键的作用。“我们这些作家非常怕被贴标签。这部小说诞生已经有二十多年了,我变了,对王琦瑶的认识也有改变。”小说文字停留在王安忆落笔的那一刻,但舞台鲜活的角色却随着作家、编剧、导演与演员不断“进化”。

制作人裴姝姝记忆犹新,编剧赵耀民在餐巾纸上记录修改意见的情形。“王安忆老师说了她对于王琦瑶新的认识、对于话剧不满足的地方。赵老师没带本子,拿着一张餐巾纸,借了一支笔开始记。几天后,我们又约了一个会,赵老师的小本本写满了字,于是有了2016版《长恨歌》。”

“这就是话剧的魅力,可以不断地诠释出新的意思。”王安忆总结道。

戏剧:改编不易,但制作时要有出大作的决心

而对戏剧来说,改编文学名作也是一件不容易的事,摆在他们面前的问题就是体量和制作成本。这一点最明显的体现就是时长。

首版《长恨歌》的制作人李胜英用了“又长又恨”来形容演出时长。李胜英说:“当时《长恨歌》第一版排出来的时候是3个半小时或者3个小时40分钟,反正很长,所以说《长恨歌》又长又恨。但是为什么后来删掉了呢?就是因为考虑到当时的地铁最后一趟车是10点10分。18年来我一直恨在心里面,砍掉的半小时的戏真好。我一直想,能不能把半小时的戏再捡回来,因为3个半小时的戏更完整,能更全面地体现出王安忆小说的精华。”

《长恨歌》导演苏乐慈回忆,18年前做《长恨歌》时,话剧市场并不像今天这样红火,但是为了能够让话剧更好匹配这部文学大作的内容和质感,方方面面都投入了很大,也不计较排练的时间,排练的时间很长,“下了决心,下了大力量,排练从来没有受到过限制”。

苏乐慈说:“这18年来《长恨歌》一直是在不断改动,现在好多戏往往演完就扔了,很可惜,我觉得《长恨歌》的经验是可以借鉴的。一个戏能够有这样的生命力,18年一演再演,到现在还有那么多观众喜爱它,说明它的生命力是值得我们保留的。”

从《白鹿原》到《平凡的世界》,从《巴黎圣母院》到《乱世佳人》,《尘埃落定》出品方之一的九维文化几年来完成了多部经典文学作品的戏剧化。对于为什么选择“文学经典”,出品人张力刚说:“近几年的诺贝尔文学奖获奖者中,剧作家占了一半。而中国现在的戏剧作品不突出剧作家,感觉劇作家‘离作家很远。”他认为,让戏剧回归文学,或者说至少让剧作家可以跟文学家并驾齐驱地去做一些事情成为迫切的追求。

话剧《尘埃落定》时长近215分钟,排练花费了3个多月时间,整个作品极为精良讲究,舞美、灯光、音乐、音效、服饰、形体,无不体现主创团队的创意和用心。用张力刚的话来说,话剧《尘埃落定》是以“不会过时,至少能演十年”的标准来要求的。“我一直认为,有份量的东西经过时间的沉淀会留下来,就像阿来老师的这部作品畅销二十多年,每年都有几十万的读者在买在读,这就是经典作品的魅力,它不会过时。我们也希望做一些大部头的、有份量的戏剧作品,让它们能存在十年。”

与前两者小说本身篇幅很长的情况不同,4000多字的《狂人日记》是在身兼导演和编剧的陆帕的改编下,扩充为了4个多小时的大作品。这对观众的感官体验提出了非常高的要求。但陆帕希望的就是“慢”,陆帕说:“《狂人日记》节奏缓慢不是没有原因的,我希望大家能好好观察。我所期待的是一种束缚或者痛苦,给观众更多的思考,这些东西没办法很快速地倾倒给观众,要有思考的时长,束缚才能彻底地表现出来,观众才能感受到。”

演员梅婷透露,陆帕对鲁迅研究极深,为《狂人日记》准备好几年,给团队讲了很多鲁迅的故事。“观众说《狂人日记》好长,很难坚持,我很理解。我作为演员在后台等,也很焦虑。但上海演出前,当我演完自己的部分,第一次在观众席看彩排时,突然悟到了。《狂人日记》是有门槛的,它是舞台上的诗,我们要像读诗一样感受它,而不是看剧情或者故事。话剧与小说,各自有各自的生命。小说犹如一棵大树,舞台剧是大树木材做的产品,由大树而来,有独立生命。就像陆帕说的,作为艺术家,在台上表演不是为了赢得掌声,而是探索人性。”