常态化疫情防控背景下高校心理援助服务体系的构建

赵嘉路 周晨琛 熊明瑞

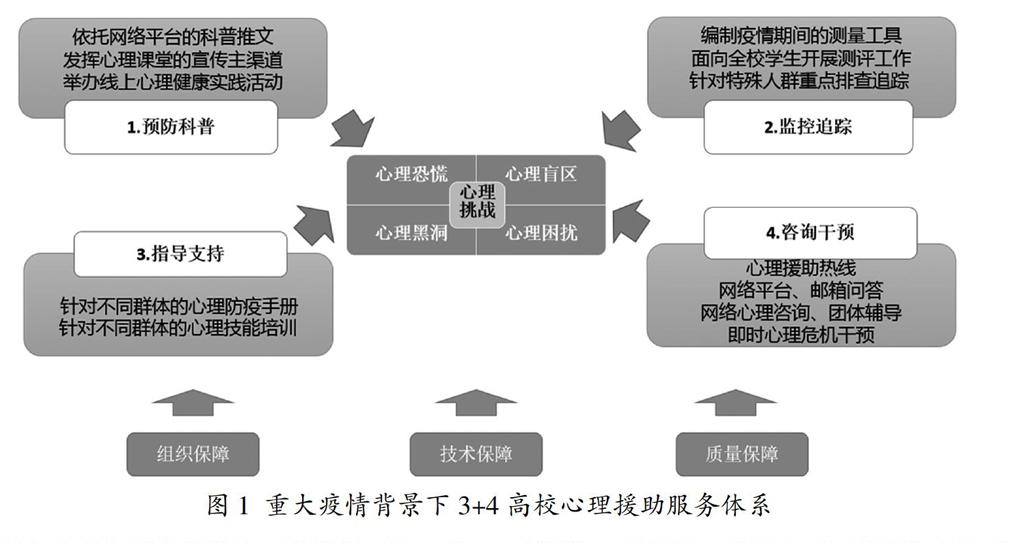

摘 要:常态化疫情防控背景下大学生心理育人工作面临着多重挑战。针对大学生的4个现实心理困境,结合现实工作的探索,本研究构建了“3+4”高校心理援助服务体系,为心理育人工作在重大疫情特殊时期提供了思路和路径。

关键词:常态化疫情防控;高校;心理援助服务体系

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)04-0085-04

Abstract: Under the background of normal epidemic prevention and control, college students' psychological education faces multiple challenges. Aiming at the 4 practical psychological dilemmas of college students, combined with the exploration of practical work, this study constructed a "3+4" college psychological assistance service system, which provides ideas and paths for psychological education in special periods of major epidemics.

Keywords: normalized epidemic prevention and control; colleges and universities; psychological assistance service system

当前,新冠肺炎疫情防控工作向常态化防控转变,复产复工正在稳步进行中,但是国内局部地区疫情防控仍然面临挑战、境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制,疫情还有很大的不确定性。疫情的爆发和持续发展威胁人们身体健康的同时,也对公众的心理健康带来了巨大挑战。习近平总书记多次强调重大疫情防控中心理援助工作的重要性。他指出“病人心理康复需要一个过程……要高度重视他们的心理健康,动员各方面力量全面加强心理疏导工作”[1]“要加强心理疏导和心理干预”[2]。重大疫情造成了深刻的社会影响,对于刚刚步入成年早期的大学生,其身心发展具有鲜明的特点,这也导致大学生的心理状态在疫情下更易波动。从生理层面,其生理机能发展基本成熟,但是掌管情绪和控制能力的额叶脑区还有待进一步发展完善,这会导致大学生群体在面对重大疫情这类突发事件时,情绪波动较大,更易造成其社会功能的受损。从心理层面,大学生处于自我意识发展的关键期,开始整合各方面信息,形成对于自我稳固的认识,所以疫情影响下产生的现实困难会阻碍其自我意识的整合。另外,大学生具有相当的抽象思维能力,开始理性判断和认识事物,但是其思维方式较为主观、片面[3],这一思维上的冲突,容易导致大学生在面对重大疫情时产生偏激或极端想法,甚至酿成不良后果。因此,在国内疫情防控的新形势下,大学生的心理健康依然面临着巨大的冲击和挑战,所以高校如何在有效的保障举措下,根据重大疫情的需求有效建构心理援助服务体系,这既是疫情防控的工作需要,也是“心理育人”的基本要求。

一、重大疫情背景下大学生的心理困境

新冠疫情作为一项重大的突发事件,对大学生的心理造成了巨大的扰动,也带来了不小的挑战,这些心理挑战表现在情绪上引发的心理恐慌,认知上产生的心理盲区,环境上形成的心理黑洞,症状上加深的心理困扰。

(一)面对疫情的不确定感和失控感,易引发“心理恐慌”

当人们意识到灾难和危险来临的时候,通常都会出现恐慌感[4]。恐慌的情绪一般主要包括恐惧和焦虑,人们会害怕危险来临危及自己或亲人的安全乃至生命。本次疫情的传播具有隐蔽性,加上当前医学领域对新冠病毒尚缺乏深入了解,因此会带来巨大的不确定感和失控感,这种感觉是人类面对未知的共性心理反应。要缓解恐慌感就需要个体采取必要的行动增强应对能力,加之疫情趋势及疫情防控阶段的转变,大学生急需让自己的学习和生活步入正轨,但往往又缺乏有效的应对能力。如1月29日,教育部发布“停课不停学”,倡导积极利用网络平台实现“宅”家学习,在这一学习模式的转变下,大学生对于学习的自主感也会感到焦虑和担心。2月下旬的一项调查发现,有16.4%的大学生每天学习的时间不到1小时,更有10.9%的大学生主观判断自己的自主学习效果不佳。尤其对于毕业班学生,除了常规学习任务外,他们更面临着毕业论文、出国考试、考研安排、择业就业等一系列关系人生发展走向的重大决定,而疫情现状又给这些重要选择带来了较大的不确定性。综上,处于自我意识整合阶段的大学生,如何应对人生选擇中面临的不安和阻力并最终行动起来,是疫情带给大学生的一项艰巨任务,更是一次巨大考验。高校如何帮助大学生面对疫情肆虐期间、宅家学习期间、复学返校之后的内心恐慌,用理性平和的心态面对变化并重拾行动力,这是疫情下高校心理援助面临的第一个挑战。

(二)面对居家隔离的不便和阻隔,易产生“心理盲区”

疫情期间,隔离在家的大学生主要的信息渠道来源于网络,但是由于大学生思维方式既有其独立、自主的一面,又有其主观、片面的一面,导致在面对疫情信息时,他们更倾向于从自我的思维层面判断各种信息,成人的引导作用减弱,这就不可避免导致有些大学生陷入不良思维循环,带来心理盲区。这种心理盲区一方面表现为大学生忽视自己的心理健康状态,隔离自身感受,被隔离的感受可能会通过情绪的突然迸发或躯体化方式显露出来,对心理健康造成更大的冲击;另一方面表现为大学生过度焦虑自己的心理状态,会疑惑“我怎么这么焦虑”“我这么焦虑是正常的吗”。为了扫清上述心理盲区,高校的心理引导工作至关重要,但是由于疫情下学生不在校,学校虽然能够通过网络与学生沟通,但是网络沟通存在很大的局限性,高校依然缺乏相应的抓手了解学生的心理健康状态。如何健全心理监控和跟踪机制,增强疫情期间心理援助工作的实效性是高校面临的另一个重要挑战。

(三)面对心理支持系统失灵和不畅,易形成“心理黑洞”

疫情给大学生带来的一个重要变化是交流方式的改变,他们与家人的交流变得密切,与同学朋友的交流则更多通过线上形式实现,交流方式的转变也极大改变了大学生原有的支持系统。具体地,处于成年早期的大学生有自己的独立意识,如果长久的居家生活让他们的独立意识得不到满足,就会让大学生受挫,甚至爆发家庭矛盾。此外,对于原本就存在较大家庭矛盾的大学生来说,疫情期间的居家隔离让他们无法“逃离”家庭矛盾,这部分大学生更不容易在家庭中获取期待的社会支持。从同伴角度,疫情下大学生与同伴的面对面交流大大减少,网络交流会降低交流质量,因为社交网络中个体的情绪更不容易表露,或者表露之后得不到理想回应。另外,大学生的社交网络交流较为被动,导致相当比例的大学生在疫情期间只与亲人和恋人交流,甚至还会面临恋人分手,与同伴交流质量的下降无疑让个体的同伴支持也随之减少。此外,疫情威胁下,个体对社会支持的需求提高,但是由于此次疫情波及范围广,几乎每个个体都卷入其中,导致大学生原有支持系统中的很多重要他人也受困于自己的心理困境,无法给大学生提供有力的支持和帮助。社会支持系统的受损和缺失让一些大学生深陷心理黑洞之中,在这一特殊时期,如何帮助和指导大学生自身以及他们支持系统中的不同群体保持有效的、稳定的、有功能的心理状态,这是高校心理援助工作的又一个重要挑战。

(四)面对疫情刺激和生活方式改变,易加深“心理困扰”

虽然疫情慢慢进入平稳期,但一些大学生的心理问题却更加显露出来。一方面,疫情刺激、诱发了新的心理问题,比如焦虑、恐惧等情绪问题,强迫等行为问题;另一方面,疫情加重了原有的心理问题,或导致曾经的心理问题复发。突发的重大事件对个体心理状态的影响,往往在个体回归正常生活后通过创伤的方式凸显出来,并表现为两种形式:一种创伤表现形式被命名为“创伤后应激障碍(PTSD)”,体现了创伤所造成伤害的延时性;另一种创伤形式是替代性创伤后应激障碍。大学生怀有较高的同理心,能设身处地地将别人的痛苦慢慢转化成自己的痛苦,将对别人的伤害转化成对自己的伤害。一项针对汶川地震后青少年身心状况的研究结果表明:“地震发生8.5年后4.75%的青少年有明显的PTSD症状,29.98%的青少年有明显的抑郁症状”。这次高校心理援助工作中,心理干预所面对的不仅仅是大学生个体层面的心理创伤,更是弥漫的、集体性质的心理创伤,这也意味着高校心理援助面对的创伤范围更广,不仅局限于大学生身心症状,而是整体的生存状态、经济状态、学习状态、人际关系等各方面的改变,甚至也将面临疫情持续期间内持久的压力应对,这些都会加深大学生原本的心理困扰。这是未来一段时间内高校心理援助工作需要面对的一个长期挑战。

二、重大疫情背景下高校心理援助服务工作的保障体系

要更好地应对重大疫情下大学生心理的多重挑战和冲击,高校需要在重协同、强沟通、有指导的前提下提供专业的心理服务和支持,这就要求高校搭建专业、有效、可持续的保障体系。

(一)组织保障

为保障心理援助工作科学规范地开展,需要完善相应的组织架构,并在该组织架构下协同工作。首先,需要在学校层面成立“学生心理援助专业工作指导委员会”负责心理援助工作中法律、伦理、服务方向、规模、培训、督导、危机干预等重大事项的决策和指导。其次,需要组建专家团队,成立专家委员会,专家以各自专长领域、多种形式投入到心理工作的培训、督导、危机干预、法律保障等相关事务中,比如建立培训组、志愿者筛选组、督导组、危机处理与法律保障组、伦理组、科普文案撰写组、数据记录与分析组等。最后,要建立具体工作团队,提供技术支持、服务协调、运营保障等,使心理援助工作顺利开展,包括公益合作组、专家联络组、志愿者管理组、技术支持组、媒体协调组、财务组等。

(二)技术保障

由于疫情严重,此次心理援助相關的专业培训、督导、一对一援助,全部以线上形式进行,这就需要强大的线上技术为心理援助工作提供网络平台,因此高校疫情防控工作中,心理援助团队需要加强与学校技术服务支撑部分的交流合作,打通多个援助平台。这些援助平台主要包括:云视频会议系统,支持较大群体在线参与心理培训;心理热线平台和后台,后台可支持来电记录、通话时长记录、拨打区域记录、全程录音等;在线问卷填写平台,用于问卷的填写和查看,危机信息识别和追踪;技术保障平台,支持线上完成电子保密协议、电子合同的签署,线上课程直播回放,资讯发布等;线上保密平台,支持对热线录音资料等关键性数据的加密,保障内容安全和不可篡改等。

(三)质量保障

线上的心理援助体系尤其需要保证服务质量和专业性,并应在“三个服务理念”的指导下开展援助。其一,坚持公益服务。所有面向学生的心理服务都要遵循公益原则,服务要切实响应学生的需求并面向全体学生开放,数据资源要与全体师生共享;其二,坚守伦理准则。参与心理援助工作的所有老师、咨询师和心理援助志愿者,均签署保密协议,遵守善行、责任、诚信、公正、尊重的职业伦理和职业精神。其三,坚持专业要求。通过筛选、培训、选拔、上岗、督导等多环节措施,保障心理服务的专业水平和质量,为求助者提供规范的情绪疏导、情感支持、危机干预等服务,同时为志愿者提供专业支持。

质量保障的具体作法包括以下四个方面:第一,严格筛选志愿者。心理咨询师或热线接线员需要具备心理学专业相关背景,制定相应的筛选标准;科普宣传工作团队的大学生志愿者需要具备心理学学习和培训经验。第二,持续专业培训。志愿者上岗前必须接受上岗专业培训,才能获得上岗服务资格,并持续接受相关培训和专业学习。第三,三级督导体系。第一级是学生同辈督导,帮助上岗志愿者设立工作小组,组内不定期开展小组交流和讨论,无法解决的案例提交上级督导;第二级是工作督导,工作组每周接受学校专家委员会的督导;第三级是专业督导,针对疑难问题,按需求邀请校外心理危机或者心理援助专家进行督导。第四,质量监督保障体系,包括设立《疫情期间心理援助工作伦理规范》《志愿者上岗流程及服务规范》《志愿者工作记录与自评体系》《志愿者胜任力反馈机制》《危机个案处理流程》《反复来电处理》等相关制度,保障心理服务的高质量和志愿者队伍的专业胜任力。

三、重大疫情背景下高校心理援助服务体系的内容

在保障体系的建构下,疫情下高校心理援助工作需要创新原有的工作形式,迎合大学生的切实困扰和需求,有针对性地开展心理援助和心理支持工作。作者结合自身和其他高校心理援助服务工作的实践和思考,尝试从预防科普、监控追踪、指导支持、咨询干预四个维度构建重大疫情背景下高校心理援助服务体系,为突发重大事件后的心理援助提供可行性参考。

(一)依托网络平台,开展心理预防科普,缓解“心理恐慌”

面对大学生的心理恐慌,高校心理工作应该构建多层次、多媒介、多形态的公众心理健康科普工作体系,缓解大学生不确定感和失控感。第一,可以借助高校心理中心网络平台,发布原创抗疫心理疏导文章,及时精准满足学生当下心理需求,内容可涵盖疫情带来的心理冲击、对应的情绪调节策略、居家生活指南等;第二,以课堂为主要阵地,针对全体师生及心理委员开设针对性、系统性、专业性的主题课程,充分利用抗击疫情的经历进行心理健康教育,引导学生培养理性平和的积极心态;第三,与出版社合作,快速出版心理疏导科普读物,免费开放给大学生阅读,拓展获取心理健康知识的传播媒介;第四,积极举办在线心理健康实践活动,增加集体叙事空间,维持生活的稳定感,丰富学生居家生活,促进人际沟通,实现自我完善。第五,有条件的高校,应积极为学校其他部门建言献策,帮助其他部门在制定疫情期间相关工作内容时考虑大学生心理需求,促进疫情下多部门合作与资源共享。

(二)定制化疫情需求服务,启动心理监控追踪机制,明晰“心理盲区”

为了增强疫情期间心理工作的实效性,明晰大学生当前心理健康状态,高校心理工作应当不断健全心理监控和跟踪机制。第一,应编制或者使用针对疫情期间专门的心理健康测评工具,为学生提供测评结果和心理调试建议,增加学生在疫情期间对自我心理状态的了解程度和应对策略;其次,有条件的高校,应对全校学生进行心理状况测评,了解整体学生的心理状态,以便针对不同学生群体的政策制定和服务形式提供必要的依据;第三,特别关注特殊群体学生的心理健康状况,比如身处疫情严重地区的学生、有自己或亲人确诊的学生、家庭经济困难的学生、毕业班的学生、留校的学生等,明确疫情对学生造成的影响,做好心理健康状况追踪。

(三)区别服务对象,提供心理指导和支持系统,消除“心理黑洞”

面对缺乏支持而可能存在的心理黑洞,应该强化专业指导服务,构建全面的学生社会支持系统。具体举措包括:其一,从疫情下的心理防护出发,针对不同群体的独特心理需求与区别化的心理调适方法,组织编写《心理抗“疫”手册》,分别面向助人者和受助者提供恰当的心理支持策略和心理纾解办法。其二,考虑不同群体的需求提供指导性培训,包括针对心理援助志愿者及辅导员的助人技术培训、针对学生家长的亲子关系培训,针对研究生导师与学生沟通技巧的培训,针对大学生群体心理调适的培训、针对毕业生的求职心理培训等等。在直接为学生提供社会支持的同时,强化其支持系统中各部分的功能,让学生确实感受到家人的关心、同伴的帮助、学校的温暖。

(四)基于宅家限制,实施多种咨询干预手段,疏导“心理困扰”

面对特殊时期大学生加深加重的心理困扰,应提供多种形式的咨询干预服务进行疏导。具体的形式可以是心理热线服务,邮件问答,网络心理咨询,网络团体辅导等。疫情下,同质性的团体辅导或因其本身的群体支持特性而显得更为高效,如可开展毕业生团体辅导,留校学生团体辅导,身处疫情严重地区学生团体辅导等。对有严重困扰的大学生应提供即时的心理危机干预服务。

根据以上应对策略的探索和实践,逐步形成了重大疫情背景下基于大学生心理需求的“3+4高校心理援助服务体系”,3指的是三个保障:组织保障、技术保障和质量保障;4指的是四类服务,包括预防科普、监控追踪、指导支持和咨询干预,具体见图1。

面对重大疫情下大学生的心理需求和面对的挑战,各高校雖然采取了很多举措进行应对,但依然还有一些问题亟待进一步解决。首先,面对面开展心理服务工作(包括心理辅导、健康教育和危机干预等)的效果是有实证研究支持的,当前在线服务的综合运用效果如何还有待进一步明确;其次,如何使用更先进的网络技术和数据反馈拓展心理辅导的广度和深度,如虚拟现实技术,情感人工智能技术,大数据调查等,均需在实践中进一步探索;最后,目前高校提供的心理服务更多依托于网络平台,增大辐射面的同时也带来了一定的群体忽视,对于那些身处经济欠发达、居住地较偏远、通讯多不便地区的学生,如何获得多样的线上心理服务,这一问题也值得思考。

虽然目前全国疫情趋于平稳,但是心理防疫依然任重道远,高校心理工作者应继续在实践中对创新方法进行总结,对经验教训进行反思,这对于日后健全和完善突发危机事件的高校心理响应机制,形成完整、成熟、高效的工作方法,必将大有裨益。

参考文献:

[1]新华网评:筑起战疫“心”防线[EB/OL].新华网,http://www.xinhuanet.com/comments/2020-03/05/c_1125661165.htm.

[2]大家手笔:加强心理疏导,做好心理防护[N].人民日报,2020-3-16.

[3]陈晓蕾,单常艳,田云平.当代大学生身心发展特点和规律[J].科教导刊(上旬刊),2011(02):15+17.

[4]刘经纬,郝佳婧.重大疫情中大学生的心理波动与引导策略[J].思想教育研究,2020(03):66-70.

基金项目:北京市教育委员会社科计划重点项目“年龄和互动模式对离异家庭中个体心理状况的影响研究”(编号:SZ201910005002);北京市教育委员会科研计划一般项目“系统生态理论视角下研究生专业认同与其导师关系的相关性研究”(编号:SM201910005007)

作者简介:赵嘉路(1986-),女,白族,云南大理人,博士,助理研究员,研究方向:大学生心理健康教育,心理咨询理论与实践;周晨琛(1993-),女,汉族,江西上饶人,硕士,研究实习员,研究方向:心理健康教育。

通讯作者:熊明瑞(1989-),女,汉族,河北沧州人,博士,助理研究员,研究方向:发展心理学,心理健康教育。