萂村游记

杨秀萍

在以汉族为主的多民族聚居县大理宾川,要说起白族村庄,那人们首先想到的一定是素有“帝王之乡”之称的云南省第一批非物质文化遗产白族传统保护区和云南省历史文化名村——萂村。萂村历史悠久,据史料记载,公元前109年即汉武帝元封二年,汉王朝在云南大理地区设置郡县,萂村即是益州郡叶榆县的一个村落,正式纳入汉武大帝的版图。“萂”字是一个专用地方名,念“窝”音,南诏后大天兴国皇帝赵善政和大义宁国皇帝杨干贞都出生于此,这个有着四千年历史的古村落,现今仍保存着众多的人文和历史遗迹。与其说这里是千年古村,不如说这里是一处被时光遗忘,充满神秘传奇色彩的角落。

萂村位于大理洱海东岸,宾川县城西部大营镇境内一个海拔1860米的山间盆地之中,数千人口的萂村集中于盆地西侧。距离大理白族自治州州府46公里、宾川县城35公里,是金沙江沿岸及川西进入滇藏茶马古道的古老驿站。也是迄今为止宾川县境内文物古迹保存最完整、白族居民最集中的白族村落。2006年,云南省人民政府将萂村列入《云南省第一批非物质文化遗产保护名录》;2007年,被列为云南省历史文化名村。 不仅在宾川有名,萂村也是云南最具有代表性的白族古村落之一。

去年中秋,我慕名来到了这个充满神秘色彩的千年古村。一直以为,萂村是一个村,走近才知道,萂村并不是一个完整的村落,而是由萂头、萂中和萂尾组合成的一个大型村落,村中基本上全部是白族。萂头是其中最大的村落,古迹也较为集中。

走进萂村,仿佛穿越了时空隧道,走进了久远的历史。依山而建的萂村传统建筑群,主要由张、赵、楊三大姓户组成,各姓片区叫“墩”,各墩之间由大巷道分开,各家庭之间由小巷相连,街道由青石板铺就,各主巷道口建有不同形式的门楼,三墩结构严谨,浑然一体,组成一个大村落。萂村建筑群是宾川白族地区最古老、最完整、最能体现白族建筑风格和建筑艺术的典型。

走在呈丰字型布局的进村的青石板小道上,目光所及之处全是新旧交替的白族传统民居,白墙青瓦,雕梁画栋,三坊一照壁,四合五天井,尤其是每家每户或典雅或古朴或豪华或气派,式样繁多又绝不重复的大门,独具特色的造型,几近完美的结构,给人一种庄重雄浑而又不失轻巧灵透,古朴典雅而又不乏自由洒脱的质感和美感。令人眼花缭乱,不由得驻足仔细欣赏,赞叹不已。

村子中间的一口老井,吸引了我们一行人,就像萂村的人没有一个人能说清这个千年古村的历史一样,现如今,也没有人说得清这口井的历史。唯一可以确定的是,历经千年,这口井沿上有着深深井绳勒痕的古井、养育了一代又一代的萂村人,现如今依然水源丰沛,只是新农村建设后的萂村家家户户都安装了自来水,村民们不再到井里取水了,但文物保护意识浓烈的萂村人仍然把它保护得很好,制作了一个井盖把井盖住,以保持水源清洁,供后人观赏。在很多中国人的眼里,井是一个村庄赖以生存的根,也是精神意义上的命脉,千年萂村的岁月起起落落,这口老井,始终默默见证着萂村的变迁。

古井附近人家的墙壁上遗留着的直接通往厨房的引水槽、斑驳的古墙,众多的古建筑遗迹,在雨量稀少的宾川县,萂村后山的两条溪流却清泉奔涌随着缓坡潺潺流下,穿巷走院而过,鲜活而又灵动,让这个千年古村显得古朴而洁净。恍惚间让你有种世外桃源的恍惚感,穿行在被岁月磨平的青石板路上,不时会遇到或扛锄,或牵牛,或挎框的村民,主动给你让道并对你报以友善的微笑,而最醒目的要数身穿图案鲜艳,工艺精美的白族传统服饰的女子,她们头戴“风花雪月”包头,左耳际那束长长垂下的雪白流苏随着身姿摆动,娇柔而又妩媚。就连上了年纪的大妈们也个个从容、优雅,穿戴得干干净净、精精神神,面带微笑,让你感觉历史文化的积淀不仅仅表现在众多古迹上,还表现在村民的素质里。

禁不住感叹:无论是人,或是建筑物,萂村的历史厚重感无处不在。

崇尚“本主”文化的白族村落自然是少不了本主庙的。本主崇拜是白族人民独有的一种宗教信仰。“本主”,意为“本境福主”,是每个白族村社所供奉的至高无上的保护神。本主崇拜源于原始的多神崇拜、英雄崇拜、自然崇拜、祖先崇拜,其崇拜对象亦神亦人。各村“本主”的身份也不一致,既有南诏大理国的帝王将相、重大历史事件的重要人物,也有忠臣孝子、民族英雄或是在某些方面有功于人民,促进了本民族社会经济文化发展,道德情操受到人们敬仰的人物。

很多白族人认为,“本主”就是有人间烟火的神,既有着神的超人智慧和力量,也有着人的亲和与喜怒哀乐。经过了几千年的历史沉淀,现如今本主崇拜已经与白族社会的政治、历史、哲学、生产生活、文化艺术、风俗习惯等交织在一起,深深扎根于白族人民的思想意识中,形成了独具一格、丰富多彩的本主文化。

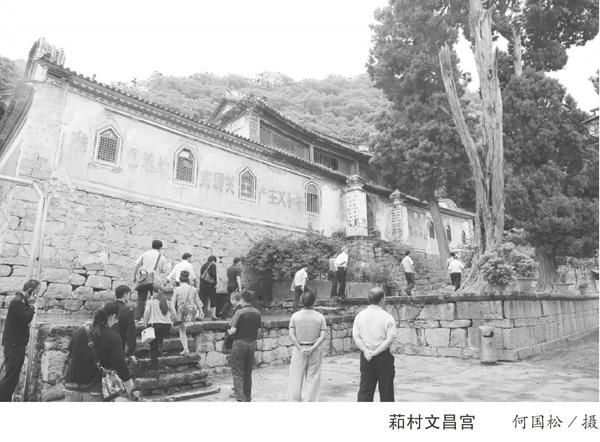

萂村的本主庙位于萂头大村的中部,报国寺西南方山坡上,后依凤岭,前傍印山,建筑布局为白族传统建筑四合一院,庙宇分为两台,上台为大殿,下台为二殿;院子中心两旁各设两间厢房;二殿两面出厦,为三开间单檐歇山顶。周围植物葳蕤,古木参天,风景秀丽,绿树成荫,大殿及厢房掩映在绿树丛中。庙前三棵据说已有百年树龄的古柏和菩提树傲然挺立,潺潺流水至庙前流过,使这座历经千年历史风云变迁,尽显人与自然和谐相处智慧的千年古庙,透露着沧桑历史的神秘气息。

本主庙主殿内供奉着萂村的“本主”“佑嗣灵帝”欧家及其家人。相传萂村本主欧家宋末安营扎寨凤山头上营盘,名曰先锋营,欧家戍边为民,开渠垦田,引种良种,传授技艺等等功业惠及萂村地区村民,百姓安居乐业,繁衍生息,后人感恩戴德,选址于凤岭脚下,建祠筑庙,塑像敬香永作缅怀,并谥号“佑嗣灵帝”嘉封境内本主。当地白族百姓在此祭祀,香火不断。本主庙有专人管理,有祭祀礼仪和《本主经》,还有一套清规戒律和道德规范。要求人们忠于国家、孝敬父母长辈、尊老爱幼、勤俭劳动、不做坏事等。

参观完了“本主庙”,我们来到了最具传奇色彩的供奉有南诏末期大天兴国皇帝赵善政和大义宁国皇帝杨干贞的“天子庙”。

见诸史迹的杨干贞、赵善政履历是:公元902年 ,南诏清平官郑买嗣杀南诏王舜化贞,自立为王,称大长和国。公元928年 ,时任剑川节度使的杨干贞不满郑氏统治,率兵杀灭大长和末代国王郑隆亶,欲自立为王,又恐天下不服,遂立侍中赵善政为王,建大天兴国,但不足一年之后,杨干贞废黜赵善政,自立为王,改国号大义宁国。杨干贞的大义宁国仅仅维持了8年之后,通海节度使段思平率兵杀向大理,杨干贞败亡,死后谥为肃恭皇帝。

在萂村,最华彩的乐章,要数一年一度的“天子节”。后人为缅怀杨干贞的功德,在村中建盖寺庙,雕塑他们的金身,把他们回村过节的日期——正月十一至十五作为萂村人民永久性的历史传统节日延续至今。每年这几天,各村庄人人主动打扫环境卫生,大小巷道焕然一新,家家户户喜贴对联,高挂大红灯笼,从正月十一开始,萂村坝子各村轮流将天子庙中的“天子”赵善政、杨干贞,皇后及母后,本主老爷、圣母观音接到村中供奉,意为与民同乐。到正月十五,要将“天子”迎接“回朝”。这一天,四方宾客云集萂村,整个萂村坝子男女老少穿上节日盛装,万人空巷接“天子”。正月十五是节日的高潮,就是把天子从萂村送回天子庙中供奉好,这天全村上下男女老幼全体出动,队伍可达二三公里,当年的新姑爷们都要去争抢着拉天子像,接佛队伍和观众前呼后拥,人神共欢。各家各户则在自家门口支好方桌摆好鸡鸭鱼肉、糕饼、水果,向路过门口的队伍烧香、叩拜,表达感激之情。感恩天子浩德,祈求天子降福,保佑萂村幸福安康。

此行我们错过了“天子节”的时间到萂村,那也没关系,萂村有山、有水、有林、还有湿地。萂村的自然风光都足够我慢慢品赏,那些安静的旧巷道,刻满岁月痕迹的明清时期的古建筑,又或者,你可以去看楊文泽老人在萂村的家中收藏的农耕文化博物馆,博物馆里收藏着的一千多件农具,每一件都是一首农耕社会的牧歌,歌咏着民族的薪火传承。你都可以安静地走,慢慢地看,在沼泽湖内栖息的白鹭、黄鸭,鸳鸯还有许多叫不出名字的水鸟,让我记住人与自然和谐相处的惬意时光,据说冬季来到萂村还能看到成千上万只来此过冬的仙鹤与大雁,让人一解乡愁。

树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各方面,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。现今传统乡村的保护被提高到了一个相当重要的位置上来,像萂村这样的历史文化古村得到了越来越多专家学者的关注,对历史文化名村的遗产保护和文化挖掘将会越来越多,越来越好。

编辑手记:

《走读大理》的作者在一次次的憧憬中对大理充满着向往,进而因为女儿在云南工作的契机,游历了崇圣寺三塔、喜洲、蝴蝶泉这几个景点,虽然耳熟能详,但作者却巧妙地写出了自己的视觉特色,走读大理的过程可谓细致可感。《漾濞行记》描写了漾濞美丽的自然奇观、淳朴的民情,进而也反映出农村的面貌在越来越好,将旅游产业与经济发展紧紧联系在一起,自然和民俗的丰富资源为漾濞打造出一张崭新的名片。松鹤村位于洱源县城西南13公里处的彝族山区,这里平均海拔2500米,松树林茂密,非常适合梅子树生长。《松鹤品梅香》不仅游赏了梅花美景,还得知在严寒的冬季里梅农也收获了甜甜的梅花冬蜜,品梅可谓充满着香甜和喜悦。雪色冬景在南国是难得一见的景观,冬季来临,到高山上去领略雪景也是一场惊艳的遇见。《赏鸡足山冬景》文中强化了雪景的视觉感受,鸡足山像是充满欢快和寂静的清净世界令人欣然向往。充满古韵的萂村为我们揭开了大理古老历史的一个角落,《萂村游记》在游的步伐中缓缓讲述这里的历史渊源和民俗文化故事,带我们走进历史的深处来了解这个充满魅力的村庄。