从前慢

一、致我们那些回不去的校园

树,是那种叫刺槐的树;房子,也还是那种叫石木结构的房子。没有玻璃。天冷的时候,于老师就从金友光那里,扯(买)几块透明的亮胶纸,蒙在窗上。风起的时候,我们的牙,也就跟着窗户上的亮胶纸,一起在做有规律的运动。有时左,有时右,有时上,有时下。至于怎么动,得看当时的风是怎么刮。

那,金友光是何许人?这里,有必要交代一下。他是我们学校的邻居、早先供销社里的同志。儒雅、帅气、皮肤白皙,还蓄有一头乌黑的短发。印象中的金友光,吹拉弹唱,莫有不精。尤其那一手的好二胡,逢当幽幽之时,一街的人,都屏神凝气,听得那叫如痴如醉。可以这么说,金友光在我们心里,曾经是高大上的,是不容抹杀的,是我们一度追随和努力的目标。有一次,于老师上累了课,就由讲课转为了闲聊,且点名要我们起来说理想。到于百万的时候,于百万“哧溜”了口鼻涕,然后抡起油晃晃的袖口,抹了抹鼻子,再然后,就大大咧咧地说开了,“我长大了要向金友光那样,当一名光荣的供销社同志……”于老师笑了,笑得是那样的不可理喻。只听他淡淡地道:“没出息,难怪你要读三个一年级。”然后示意于百万坐下。说:“同学们,我们应该像我们新中国的总理那样,为中华之崛起——而读书,这才是我们在座的每一位同学——当之无愧的——理想。”于老师一字一顿。于百万再次站起来,他是于老师的亲侄子,可经常代于老师执行班规,也当然可随时站起来,和于老师叫嚣,“我们不是早崛起了吗?早些年,不是已超英赶美了吗?”于老师看着一脸傻不啦唧的亲侄子,有些无可奈何地说道:“于百万,你这辈子挣一百万就够了,挣多了,你稳不住。”后来,在小学的同学聚会上,于百万频频地向我们举起了酒杯,说在我有限的读书生涯和有限的几位师长当中,我就只佩服我叔叔,他说挣一百万,就一百万,多了也白瞎。他说这话的时候,于老师正躺在一个叫“左岸”的KTV包房里,鼾声四起。也难怪,都七十好几的人了,还被大伙儿架到这场合来疯。

金友光在我们的心里是多么的高大上,可金友光其人也有缺点。老实说,我们一度也很为他叫屈——他有一个会追着他跑几条街的老婆,一边追还一边朝他不停扔石子,且丑;再有就是,打煤油时,必叫他同志,你不叫他同志,站柜台外一天他也未见会理你。

金友光卖油、卖酒,也卖各种小百货。但印象中金友光却从不喝酒。至于酗酒,也好像是后来才有的事。因此,就当时他所拉的那二胡,理应属正常情况下的正常水平。

于老师也拉二胡。但于老师的二胡远没金友光拉得好。他的二胡,据说是由很远的蛇皮所成。很远有多远?也许东北,也许镇雄,也许缅甸或越南。总之,很远,远得只剩下一个印象、一个概念。可或许就因了蛇皮的缘故——我们老感觉于老师那二胡像极了王三棉花坊里传出来的那些沉闷的“绷……绷……”声。1985年“六·一”节前夕,于老师教我们排节目。弹奏的就是那首《小鸟在前面带路》的著名曲子。可好端端一支曲子,硬被于老师整成了一首咿咿呀呀的“绷……绷……”可于老师不甘心,总一副仙乐飘飘的样子,很陶醉。这时,于百万就趁于老师乜斜着眼的时候,带我们爬上了校园那株最高、也最壮实的老刺槐。一曲终了,于老师就喊,扯直喉咙地喊:“于百万、于百万……”见叫不来队长,于老师就很光火,拨开同学,抄起竹竿就走了过来。我还好腿笨,爬了几次,没上去,因而就很庆幸地躲过这一劫。可于百万不同,被于老师捅了好几竹竿,然后就咕噜翻天从上面掉了下来。当然,跟着一起下来的,还有铺天盖地的、满树的老刺槐花,满头满脸的弄得白花花一地都是。

于百万伤好的时候,冬天也正无声无息地跟着来临。我们就在于老师的带领下去了一个叫马鞍的地方背黏土。这黏土,属特殊时期的特殊使用。一可用来拌煤泥,二可用来造炉子。那天,于百万不知是有情绪,还是之前的伤本身就没好利落,背上的背篓始终未见得动。于老师瞪了他一眼,说,屁眼痛,就你特殊?于百万回瞪了他叔叔一眼,说你才知道呀,都是你干的好事!于老师自知理亏,没再言语,继续监督着大家人均背满三撮土。撒尿的时候,于百万嘟囔囔地道,“这老杂毛,下手可狠了,到现在,老子屁眼都还疼,大便还时不时地在流血。”看来那天于老师光火之际,是捅着这家伙的屁眼了。

冬天基本没什么好玩的事。因為天冷,友光兄也不出来吹笛子,更不出来为我们拉不要钱的二胡了。他成天就只知道猫在他那暗黑的供销社里,看《水浒》,看《三国演义》。待到有人叫他“同志”时,他才极不情愿地放下怀里的书;校园那满树的老刺槐叶子也跟着褪光了,惟剩几个鸦雀的窝在风中一目了然地发抖;教数学的、好看的女老师也不见了,据说是要出一次远门,可稍谙一点情事的男生却神神叨叨地在我们耳边说,出什么远门,她是结婚去了。总之,于老师身上的负担是越来越重了。他没进教室的时候,我们就在教室里高声地读,挤在火塘边地读,书扔得满教室地读。读什么呢?有时读《在艰苦的岁月里》;有时读《李闯王过黄河》;有时读《寒号鸟》;读着读着,牙齿就嘎嘣嘎嘣起来,群山就雾茫茫起来,于老师就提着教珠算的算盘、一脸倦容地走了进来。

二、当“二指禅”遭遇“鸳鸯腿”

好勇斗狠,似乎是那个年龄所要经历的一些事。庞万香喜欢伸出两根黑黢黢的手指,也就是食指和中指,且美其名曰——“二指禅”,然后很准确地就嵌入了我们脖下的锁骨,然后就很得意地喊一声,“走”;再然后,我们就真跟中邪了似的,只得老老实实地跟在他身后,任由他高兴带我们去哪儿就去哪儿。

那时,也因为长期在地上把玩弹珠的缘故,庞万香那手,从手背到手心,整个冬天,全处于一种皮肤皲裂的状态。我老感觉被他嵌入的枯树皮一样的手,冰冷冰冷的,总渗着疼和愤怒。可庞万香不管,庞万香说他要的就是这效果,他喜欢看我们疼成“歪嘴黑狗”的样子。每次,当庞万香很准确地嵌入我们锁骨的时候,他总会这么坏坏地说。

我一直很想结束这种受制于人的状态。对庞万香这种几近“变态”的行为,为此还想过许多的辙——比方把自家关在一间暗黑的屋子里,练飞毛腿;或在泡桐树下系一长绳,打沙包;遍访名师是不可能了,一则家庭不允许,二则周围也无名师可拜。那只得照着小人书上的动作,一招一式地练……总之,我承认,为着有朝一日能一雪前耻,我承认,我是动过一番小脑筋的。印象中也曾有过这么一次,为练那种传说中的“鸳鸯腿”,我就从老屋的泡桐树上,飞了出去。结果呢?结果是,差点没把我摔得背过气去。

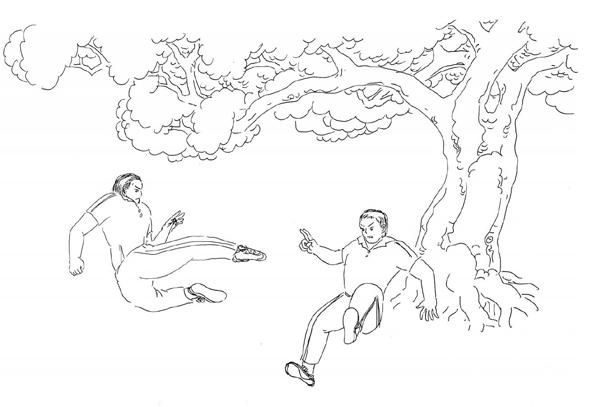

那时,也一般是这样,头天练,第二天过招。可第二天当我信心百倍,去挑战庞万香的时候,除了被打得歪瓜裂枣,就是被他再次很準确地嵌入了锁骨。我说,放开,庞万香,老子他妈还有一招。这庞万香呢,也就很风度地松开了手。我先来一小段助跑,待到快要挨近他时,才猛地飞身一脚,庞万香似乎被我这种像模像样的招式给唬住了,居然一个不备就被我踹翻在地。

我是如此深刻地体会这种“雪耻”所给我带来的快意。1986年间,教学楼一侧的老土坯房,在全校两千多师生员工激情的吆喝声中,终于历史性地走向了终结,可它根本就消减不了我战胜庞万香后的那种兴奋,我说:“老子不虚他了,老子已经成功地破解了他的‘二指禅。”我站在老刺槐下,一本正经地对小川说。

你?破解了他的“二指禅”?还成功?小川一脸不解地看着我。我不禁得意地点了点头,说,真的真的,骗你嘛小娘养的。昨天你是没瞧见,我只一“鸳鸯腿”,愣把那庞万香给踹了个大马蹲,还让他也疼成了“歪嘴黑狗”,我,报仇啦。正说着,庞万香还真又走了过来。说实话,因为长期饱受他“二指禅”的“照顾”,我对他还是有些怵。他刚一伸手,“老师——”本来想说老师喊你们赶紧过去背土的。我却眼疾手快,一把就抓住他正伸过来的、黑黢黢的手,再使劲向后一掰,庞万香就疼得“哇哇”大叫起来,大声道,掰我干嘛,是老师叫你们赶紧过去背土的。

小川不服了。在小川心里,我连他都打不过,怎可能制住长期蹂躏并欺压我俩的庞万香呢?因而,我见他几次都有想和庞万香交手的冲动。终于,好不容易才捱到劳动完毕,庞万香站在那棵老刺槐树下,也就是上学期于百万被叔叔捅得屁眼流鲜血的那棵老刺槐树下,大侠般地说,来吧。然后侧着身子,且把他那黑黢黢的、渗着血丝的手,插往腰间。我赶忙拉开架势,准备又开始助跑。庞万香却说,停。你免了,老子今天不和你斗,你来,他把手伸向一旁观战的小川。小川于是就迫不及待地冲过去,可一招“童子拜佛”都还没“拜”完,一下又被庞万香很准确地嵌入了锁骨。我说庞万香你放开。庞万香说不,老子治不了你阿传,还治不了他小川?我见小川眼里很快就挂满了泪水,有屈辱,也有不甘和落寞。

小川哭了,哭在1986年拆迁时的老刺槐的浓荫里。见小川哭得很伤心,庞万香也就适时地松了手。说从现在开始,老子正式向你们宣布,老子不和你们玩“二指禅”了,我要和你们玩这个,庞万香一边说一边从自己的花布包里掏出一根拇指粗细的绳子来,且很快在自家脖上绕了两圈。然后,又将绳两端分递给我和小川说,来,你俩来,一起来。我们一看,一下就明白了。那段时间赶巧有一部片子,彩色的,叫《武林志》,超好看。当中有个长满浓密胸毛的大力士,俄国的,铁链套脖子,两端是死命在拉的中国人。那大力士也当真了得,我们中国人非但没把他脖子给勒下来,相反还被他拽得满地都是。敢情他庞万香,是想学俄国大力士来了。

说实话,我根本就不想拉。说白了,是根本不想成就庞万香那俄国大力士的威名。试想,好不容易才把他从噩梦中清除,怎可又让他在我们头上作威作福呢?我迟疑地看着小川,想从他那里获得一丝半点的主意。小川抹了把泪,力争不带哭腔地说,拉吧,咱俩就试试,看这到底有多大力气。

看来不拉是不行的了。因为,这本来就是两个人才干得了的事。我和小川才一使力,就听见庞万香喉咙那边传来了“咕嘟”的一声;然后,我们很快就看见,两条绿莹莹的鼻涕,像两条蠕动的蚯蚓,很快就从这庞万香的鼻孔里,鱼贯而出。太他妈闹心了,我俩马上把脸转向一边,同时又死命地拉了一把。这时,庞万香就跟霜打的茄子,两眼一翻,腿也跟着就软了下去。我和小川慌了,赶紧跑过去解下套在他脖上的绳子,揉胸的揉胸,捶背的捶背,好半天,庞万香才幽幽地缓过气,脸也由之前的暗黑,渐渐转为了血色。我说,庞万香,你可吓死我们了。庞万香半天没言语,坐在地上喘息了会,笑了下,说没事,老子俄国大力士,能有什么事?

见他回阳过来,我和小川也不打算跟他再争什么了,“只要没事,庞万香,你他妈就说你是海灯法师,都没事。”我和小川当时就这么说。

三、一些人,和另一些人

出门向东,行约500米,有一地段,灰瓦、石墙、木廊,在公路的一侧,巍然耸立。逢当庄稼上楼之际,通常会有各色的马,或各式的人,肩扛马驮,打这地段四围,风尘仆仆而来。驮什么或扛什么呢?粮食。金灿灿的、泛着秋阳和体香的诱人的粮食。

这时,理应是这地段每年里最热闹的时候。

“冯胖儿、小六斤;你、你,对,还有你,跟我走;哎,那谁,听到没?”他把手指向那边正叼一烟屁股的,“你那是屁股还是耳朵,叫你跟我们去抬风车,延误了上缴供应粮的时间,你吃罪得起?”

叼烟屁股的家伙却白眼珠一翻,赶巧就露出那豆大的“萝卜花”来,“不抬,老子每次都抬,可粮食却不打我这里先过。”

“别翻!再翻,要瞎。‘你妈,赶紧的,一会风车来,就打你那里开始,该何(怎样)?”

“萝卜花”一听,“呸”了口嘴里的烟,没“呸”几下,手一摸,烟屁股就夹着一道白烟,朝我们这边飞过来了。

那时,我和小川正坐在这地段的台阶上扇纸板。这地段,四围的人都管它叫“粮管所”。顾名思义,就是存管粮食的地方;而我们周围的人,则管它叫“仓库”。每年一到“供应粮”上缴期间,我和小川都会来这里;会熬花生糖的“老山东”同样也来这里。他除了来做那些交粮人的生意,也附带做我们这些小孩子的生意。

见烟屁股飞来,小川眼睛旋即一亮。这里有必要啰嗦一下——小川对烟素来钟爱。用他自己的话来说,那叫打娘胎里就带来的“伙食”。以至大学,我曾屡屡断言,小川终会死于一场哮喘,或一场肺癌。哪知素喜剑走偏锋的小川,却专营些出我意料的事。若干年后,他却死于一次不明不白的坊间仇杀。现在,小川毅然拾起“萝卜花”扔来的烟屁股,两眼放光,看情形,是准备好好地甩几口的。可当烟屁股捡起的时候,小川除了看到烟嘴上面沾有“萝卜花”刚从嘴上扯下来的唇血,还粘有了一小块的“萝卜花”的唇皮。于是,嗜烟如命的小川就生气了,学着刚才所里的同志恶狠狠地就骂了句“你丫,闹不闹心”然后,烟屁股就化作一道优美的弧线,掉到了台下的水沟里。

我笑了。对小川说,小川,刚才刘同志骂的是“你妈”。小川说,他骂的是“你丫”。我说我听得真真儿的,真是“你妈”。小川不無鄙夷地道,这你就不知道了吧,上次刘同志和冯胖儿等一起耍牌。刘同志打出一支红桃K,冯胖儿马上就打出一支黑小王,刘同志“唬”地一下就按住冯胖儿的手,你丫,上次我打黑桃A的时候,你丫干嘛不出黑小王?不干,你丫窝牌。冯胖儿一听,哟,刘同志,干嘛还骂上人了呢,就当我刚才窝牌,可不就才两毛钱的生意,至于骂人?刘同志说,错,你丫大错而特错,“你丫”是老北京土话,跟亲近的人才说“你丫”。冯胖儿说,好,既然“你丫”表示亲近,那咱就跟你亲近亲近。“你丫什么时候看到我打黑桃A了?”然后看着旁边的“小六斤”及一干人,“他打过黑桃A吗,你们真看到他打黑桃K了?”“小六斤”及一干人都很讨厌土生土长的刘同志在大伙儿面前拿模拿式,都齐声道:“不知道呢。”见冯胖儿一口一个“你丫”,这刘同志就吃不过瘾了,说冯胖儿,你丫骂谁呢?冯胖儿说就骂你丫,怎么着,还想动手?你丫试试,要知道,老子早些年也是丰台那边回来的。

说实话,我根本就不关心他们动没动手的事,就想知道“你丫”是啥意思。小川却不耐烦了,“哎,到你了,扇不扇?——骂人的意思,大概和我们这儿的‘你妈差不多。”

是的,小川就这样,我承认他书本之外的知识就是比我懂。待到晒场摆出三、四个四只脚风车的时候,“老山东”顶着秋阳就一摇一摆地过来了,“你俩今天可别再捡那些瘪(不饱满)的包谷籽哈,否则,一斤只换你们一两的花生糖。”花生糖?今天居然还是他妈的花生糖!我和小川兴奋地循眼望去,的确,老山东是没骗我们——黄色的筛子黄色的背篓黄色的糖,全都一水儿在木廊的拐角安然地放着。和以往略略不同的是,那黄色的糖里嵌着的,不再是以往千篇一律的、黑乎乎的芝麻;而是些脆生生的、熟透了的花生米。那也太带劲了吧?有这么一块,于百万要不收拾庞万香,都难。我和小川都差点要咂巴着腮帮子了,老山东呢?故意、故意把刀在筛子里砍得“咚咚咚”的。于是,那些嵌在糖里的花生米,就不安生地在黄色的筛子里跳来跳去,跳来跳去。

而事实上,又哪有那么多饱满的包谷籽可捡?我素来老实,不比小川。小川可趁人家往风车里加粮的时间,偷偷在别人的袋子里抓上几把。所以待到他去换糖的时候,我捡到的包谷还远不足他娘的二两呢。我有些气馁,巴巴地望着那边,老山东正拖着外地口音给小川换糖——“一斤换一两;两斤,一二得二——别捡了,你那种,捡来也不换。”老山东眉梢不抬地就朝我这边喊。

不捡就不捡呗,嚷什么嚷?我把那捡好的包谷籽随手往地上一抛,秋日的阳光下,干瘪的包谷籽就跟一张张饥饿的嘴巴,正沮丧地四散开去。我走过去叫小川,见他正小心翼翼地把那二两糖包在一张精致的花纸上,可糖多纸小,包不下。小川说,算了,然后把糖就直接地揣在自家裤兜里。走到木廊一端的时候,小川怜悯地对我说,想不想宰一口?我说咋不想,“萝卜花”养的才不想哩。于是,小川就轻轻启开裤兜的一角,我听见那黏在布上的糖,就开始咝咝作响,“就一小口哦。”

“嗯,一小口,”我竭力控制住快要流出来的涎水,瞅准小川那裤兜一角,一口就宰了下去,可……还是宰多了,那一口,差点没把小川的魂都跟着一起宰了回去……

四、那一场风花雪月的爱恋

万没想到,若干年后,我竟敢于文章中公开宣称,说自己当初是怎么、怎么地喜欢上一个叫燕的女孩。她柳眉、细眼、唇红齿白,走起路来如杨柳扶风,升起袅袅炊烟。她没来的时候,我习惯把眼睛眯成一条35度角的缝,只为率先看到她开门进来的刹那;可打她从我身边经过,我又会血脉贲张、心律加快,呼吸也瞬间跟着急促起来……

但我还是会佯装无事地重新调整好自己的视线。公元1984年,拆迁前的教学楼,跟衣衫褴褛的“他们”几乎一样,都在风中瑟缩的发抖。但我除外。几乎每个人都觉得我的存在是一个例外。在他们看来,那些还没蒙上亮纸的窗棂,无不在透视着这个深冬的寒意,凭什么我就不像他们那样咬紧牙关,一幅“寒号鸟”的苦逼样呢?

“老师,阿传把墨滴到我的本子上了……”伴随旁边一个怪异的叫声,我手中的笔,不自觉就掉到了桌上。与此同时,那张刻着“早”字的老旧课桌上,就多了一个斗大的墨团和几滴未溅开的墨来。

我想我肯定是有得受了。这个季节,“拧耳朵”一直是一件比较操蛋的事。不但疼,稍不留意还会让你耳朵分叉——插一下,这是没结婚前的陆老师惯用的“手法”,现在,爱笑的陆老师已远嫁他乡,只不知这新来的女老师,究竟会怎样。

我相信我已做好了整个应对的思想准备。“她拧的时候,你要跟着她拧的力度,慢慢地、慢慢地踮起脚尖;踮脚尖时,动作也一定要慢、要轻,且不能让她发现,不然,你将适得其反。”我一面回忆小川私相传授的“独门子经验”,一面使劲儿在擦桌上那些残留的墨团。

然后,新老师就下来了。她将削尖的半截筷子往红墨水瓶里一插,一脸寒霜地就走下来了。凭直觉,我觉得她跟之前的陆老师,一定不那么回事。之前的陆老师走过来拧你耳朵的时候,她总会一脸的似笑非笑;待到拧得你龇牙咧嘴、呈现各种怪相时,她又会很忍不住地就跑出了教室;还有,之前的陆老师批改作业时也总喜欢用小毛笔,她小毛笔在本子上留下的标记也总是那么的整洁、匀称。不似新来的这位女老师,总习惯在落笔的瞬间,于本子上留下一团很重的红墨水。

“你,怎么回事?”

“我……不小心的……”我低着头,右手手指,却来回地揉搓着掌心里那些冰冷的墨水。

“他不是不小心,老师,他已经不止一次这样了。”怪异的声音再次在耳边响起。

不用看,我脑海便能勾勒出一张类似“猪尿孵”一般的脸来:胖胖的,烂眉烂眼的,且时不时还于布满通红血丝的眼球周围,挂满一些令人作呕的眼屎,似乎其终年终月,压根儿就没睡过一个好觉。

大约也看出了这女生的长相实在让人有些难以接受,新老师判决马上也就跟着出来了,“不做作业的时候,墨水瓶一定要盖好;毛笔,也一定要盖上,以免把墨弄到别人身上。以前的陆老师没告诉过你这样吗?”没待回答,新老师又说了,“还有,这‘早字,是该刻在自己的心里,而不是桌上,你说一个桌上随时刻着‘早字的人,却时时迟到,这不笑话吗?”那天,那位新来的女老师竟破天荒地没拧我耳朵。没拧就没拧吧,反正拧也不是啥好玩的事。我下意识地摸了摸自己的耳朵,于是,那满手的墨,也就不失时机地印在了我的脸上。我想我半边的腮帮子一定黑得不得了了,因为,满堂的哄笑声应该就是个不雅的例证。

我想我必须糗大了。于是朝燕那边就偷偷地瞄了下,见她正专心地做作业,似乎对眼前之事压根儿就没放心上。这样挺好。只要燕不笑,就算全天下人都来笑我,又有什么打紧!

这样的情形,一直持续了好长一段时间。有一天,“书空”的时候,我一边想着燕姣好的面庞,一边盯着窗棂之外远处的群山——几缕孤烟,栖栖遑遑、缭缭绕绕的,寒肃而苍茫。我想我要有他娘的谢松明那般优秀就好了,这样,我就可拥有好多好多的机会,和燕一起聊聊天,讨论讨论问题,甚至在她不懂的时候,还可名正言顺地对她进行帮辅;我也很愤懑谢松明和燕一起讨论长方形与正方形周长公式时的那种神气相,似乎懂一点“(长+宽)× 2和边长× 4”,他娘的燕就是他的了。可生气归生气,我除了趁新老师不在跑到上面去翻她书上早已填好的答案,貌似也没多大的出息。正将想得出神的时候,于老师教鞭就不经商量地下来了,“阿传,你手之舞之、足之蹈之的干嘛?”我摸了摸火辣辣的手,加之旁边“猪尿孵”的笑声又在刺耳地不断跟进,一种屈辱和不甘就悲从中来。我忍着快要夺眶的眼泪,瞅了瞅正笑得死去活来的“猪尿孵”一眼,心里暗暗下决心道,从今天起,老子定要让你擦干你那布满眼屎的“大红眼”好好地看看。

所谓“功夫不负有心人”指的应该就是这档子事了。索性决心下了没多久,学校就终止了用毛笔做作业的惯例。那段时间,赶巧市面正风行一种叫“二面滑”的白纸,以及一种干了后字迹就会发亮的碳素墨水;课程,也大概正好推进到印象中的“归类识字”,我一笔一划、工工整整地把那些词语逐个地抄写在那种所谓的“二面滑”上,我想,就依着于老师凶残的秉性,“鬼画桃符”这日子肯定没法子过了,我不求有奖,但求能躲过他那令人发瘆的教鞭就阿弥陀佛。终于,捱到发本子的时候,于老师拿着一本对得整整齐齐的本子,指着对大家说:“大家看,这字,写得多规范,对得多整齐,你们想不想知道是谁写的?”大伙儿异口同声地说想。于老师说,想就对了,这是阿传同学写的,大家鼓鼓掌,表扬表扬他一下。

第一次受表扬,老实说我还真有些不太适应,事实上,却很受用。我站在讲台上,瞟了眼燕那边,见她正向我投来欣赏的目光。一时,我觉得自强是一件多么让人愉悦的事,不仅受人尊重,还会赢得了他人的嘉许;斜眼又看了下“猪尿孵”这边,感觉她那终年挂满眼屎的眼睛里面正驻满了整个人世的温情。也就从那一刻开始,我之后的读书生涯一直都进行得比较牛气。

五、从前慢

夏天的时候,友光兄像修车的师傅一样,仰面朝天地从四桥车的底盘下倒退而出。他满嘴酒气,身上沾满了赶集后还没来及清理的、各种动物的混合屎。待到走到杨兆虎家商铺外的时候,杨兆虎正扯直嗓门儿地喊冯胖儿过来打牌。见友光兄他妈的这一副尊容,杨兆虎臭得捂住嘴巴就连忙倒退了数步,并喊:“金友光,你他妈掉茅坑里了,怎么这样臭!”友光兄“噗”地向印象中的同事喷了口气,旋即又亮了个太极拳的“起手式”,把个杨兆虎吓得一溜烟就闪进了自家的屋里。

对面的冯胖儿却表现出一种出奇的镇定。他跟友光兄原本就不是一路的。至少,他和友光兄本身就没同事过。此刻,他正发狠地摁住自家小儿子的头,灌他甜酒。他老婆气冲冲地跑过来,手一扬,手里的砧板和菜刀也跟着一起过来了,“你别灌了,砧板在这里,菜刀也在这里,有本事,有本事你直接把他给宰了算了!”

冯胖儿啪的一碗摔下,白花花的酒糟马上就伴着新鲜的甜酒的味四下地在空气中荡漾开来。冯胖儿“哼、哼”了两声,放开了摁在桌上的小儿子的头,说:“惯你的小爹,有朝一日他像这酒疯子样,有你好哭的时候。”然后,一脸怒火地就奔杨兆虎家这边打牌来了……

这是三十年前我所看到的,乡村菜街子上最为真实的一幕。也是迄今为止我所发现的、友光兄最早饮酒的历史。印象中的友光兄总是趁着夕阳的余晖,坐在他那老式的、旧板壁屋的藤椅上吹笛子;间或,也拉拉二胡。房子是那种“川南民居”式的房子;衬衣是白得可以看得见“哈德门”或是“春耕”烟一类的衬衣。但,友光兄不抽烟,即便后来酗酒了也不。他不像我们的于老师,我们的于老师抽高档烟的时候就装在上面的白衬衣里;抽劣质烟的时候,就藏在他下面的裤兜头。

老去的时光,无疑就像一部回放了多次的老电影;没电的乡村在我们的记忆中始终是暗灰色的。那些日子,那些艰难发展的落后的年代,所有的一切,似乎也都跟着慢了下来。唯一不慢的,大约就只友光兄那离奇的酗酒史。仿佛一夜间,人们就惊奇地发现,友光兄酗酒的功力已由之前的零段,瞬间上升到了九段。

我曾一度时期一直沉溺于友光兄酗酒的理由。听说,友光兄一向很不中意他老婆。这不奇怪,他老婆确乎丑。相传有“一便桶高、两便桶粗”。但友光兄家穷。他高中乃至后来决定命运的中专,据说都是他现在的老婆做豆腐供出来的。任友光兄再怎么有才,在那个约定俗成的年代,谁要昧着良心成为当世的陈世美,那周围的谣言就足以让你痛哭流涕直至后悔一生;也听说友光兄在校时还捎带地处了个老婆,外地的,爱得苦也爱得一塌糊涂,但不知何故,后来竟也无疾而终。这么想就对了,友光兄拉二胡,拉《不了情》或奏《梅花三弄》,包括后来一路走好、无所顾忌地发疯的酗酒,都该和这段风月有关。我想友光兄一定是寻到了一种较为理想的表达方式,借以排遣心中那份难以释怀的情感。

友光兄有两孩子。我离开中学的那年,他们也相继地入了中学。我这么说,确乎存在着某些方面的遗憾。试想友光兄之前,无论读书或是才艺方面都那么优秀,可他那两孩子,却把书念得——比拉磨还苦。尤其作文,常常云里雾里错别字连篇,让人啼笑皆非还一脸的茫然。我们乡间常有些口语,与书面语是有着很大区别的。比方林檎不叫林檎,叫花红;田鸡不叫田鸡,叫目怀;糟了不叫糟了,叫拐了。于是,大儿子在一篇题为《有意义的事》作文中就这么夸张地写道:“我的父亲叫金友光,他的头发就像山上的草。生起气来,眼睛一瞪,像日坏(目怀)的一样……”二儿子呢,初二没读完就染上白粉,后来还以贩养吸,终于给下了牢。总之,两孩子都他妈两神仙,一个比一个还烂泥扶不上墙。

1997年秋天,我候鸟般地迁回了故乡。偶遇友光兄,他已像“五柳先生”样,已居于“饮酒辄醉”的田地。可他家豆腐却出奇地比别人家好。大家说没办法,供销社都改制了,友光兄一家还得生存下去不是。于是,人们就常常看见没喝酒的友光兄,偶尔也会给他“一便桶高、两便桶粗”的老婆挑挑水,或拾掇拾掇柴禾。但喝了酒后就不同。喝了酒,友光兄還是会像之前那样,打太极、钻四桥车底盘,或让她婆娘扯直喉咙地一阵疯找。我们有理由相信,友光兄左边的那只废腿就是因为睡四桥车底盘时被生生地轧坏了的。“鬼知道他喝醉了会躺在我四桥车底盘下睡觉。你说躺也就躺了,干嘛还要伸胳膊蹬腿呢?我要不刹车快,他妈的那只手我看也保不住。”小敏一脸无辜地这么念叨。

是的,我一直相信这世上绝没有无因之果或无果之因,万事万物都将遵循着宇宙的铁律或存在的逻辑。倘使友光兄当初不因家贫,倘使他在选择自己的婚姻时,而略略地显得有些“奋不顾身”,那么,呈现给友光兄的,又将是一种怎样的人生?但这问题,似乎也存在着“二元悖论”的关系。试想友光兄如果不接受他老婆曾经的供给,试想友光兄又不酗酒成癖,那么,又哪有后来“名噪一时”的友光兄呢?这,其实好比燕之于我,我之于“猪尿孵”的怪叫声,如果没有他们最初的“激励”,我想我是否会沦为这社会的一小混混也说不一定。我们就这样,我们每个人都这样,我们在时光的隧道里,慢慢地“成就”并“改造”着自己。